Tranformationspfade in Ostdeutschland

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Die Thüringer CDU in Der SBZ/DDR – Blockpartei Mit Eigeninteresse

Bertram Triebel Die Thüringer CDU in der SBZ/DDR – Blockpartei mit Eigeninteresse Bertram Triebel Die Thüringer CDU in der SBZ/DDR Blockpartei mit Eigeninteresse Herausgegeben im Auftrag der Unabhängigen Historischen Kommission zur Geschichte der CDU in Thüringen und in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl von 1945 bis 1990 von Jörg Ganzenmüller und Hermann Wentker Herausgegeben im Auftrag der Unabhängigen Historischen Kommission zur Geschichte der CDU in Thüringen und in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl von 1945 bis 1990 von Jörg Ganzenmüller und Hermann Wentker Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Weiterverwertungen sind ohne Zustimmung der Konrad-Adenauer- Stiftung e.V. unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme. © 2019, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin/Berlin Umschlaggestaltung: Hans Dung Satz: CMS der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Druck: Kern GmbH, Bexbach Printed in Germany. Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland. ISBN: 978-3-95721-569-7 Inhaltsverzeichnis Geleitworte . 7 Vorwort . 13 Einleitung . 15 I. Gründungs- und Transformationsjahre: Die Thüringer CDU in der SBZ und frühen DDR (1945–1961) 1. Die Gründung der CDU in Thüringen . 23 2. Wandlung und Auflösung des Landesverbandes . 32 3. Im Bann der Transformation: Die CDU in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl bis 1961 . 46 II. Die CDU in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl – Eine Blockpartei im Staatssozialismus (1961–1985) 1. Die Organisation der CDU . 59 1.1. Funktion und Parteikultur der CDU . 60 1.2. Der Apparat der CDU in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl . 62 1.3. -

Deutsche Demokratische Republik Kennzeichen Mit Zwei Buchstaben

Deutsche Demokratische Republik Kennzeichen mit zwei Buchstaben Der komplette Kode der zweistelligen Buchstabenkombinationen mit Stand 31.05.1990 (Kennzeichen 1990) lautet Fahrzeugart (Fz-Art) Nummer Kräder, Motorroller, Kleinkrafträder 1 Personenkraftwagen 2 Kleinbusse, Busse, KOM 3 Lastkraftwagen 4 Traktoren, Zugmaschinen 5 Spezial-Kfz, Arbeitsmaschinen 6 Einachsanhänger 7 Mehrachsanhänger 8 Bezirk Chemnitz s. Bezirk Karl-Marx-Stadt Bezirk Cottbus Von Bis Fz-Art Auch für Fz-Art Kreis ZA 00-01 ZA 15-00 1 3-8 Forst ZA 00-01 ZA 10-15 2 - Luckau ZA 10-16 ZA 18-00 2 - Spremberg ZA 15-01 ZA 25-00 1 - Guben ZA 18-01 ZA 25-50 2 3-8 Hoyerswerda ZA 25-01 ZA 50-00 1 3-8 Hoyerswerda ZA 25-51 ZA 30-00 2 7 Weißwasser ZA 30-01 ZA 38-15 2 - Finsterwalde ZA 38-16 ZA 46-50 2 7 Liebenwerda ZA 46-51 ZA 52-20 2 - Herzberg ZA 50-01 ZA 71-00 1 - Lübben ZA 52-21 ZA 56-00 2 3-8 Jessen ZA 56-01 ZA 61-00 2 7 Weißwasser ZA 61-01 ZA 99-99 2 3-8 Hoyerswerda ZA 71-01 ZA 73-00 1 3-8 Hoyerswerda ZA 73-01 ZA 83-00 1 3-8 Calau Von Bis Fz-Art Auch für Fz-Art Kreis ZA 83-01 ZA 99-99 1 - Lübben ZB 00-01 ZB 20-00 2 7 Liebenwerda ZB 00-01 ZB 30-00 1 - Cottbus ZB 20-01 ZB 40-00 2 7 Calau ZB 30-01 ZB 60-00 1 - Senftenberg ZB 40-01 ZB 60-00 2 - Cottbus ZB 60-01 ZB 80-00 2 - Finsterwalde ZB 60-01 ZB 70-00 1 3-8 Calau ZB 70-01 ZB 85-00 1 - Luckau ZB 80-01 ZB 99-99 2 7 Forst ZB 85-01 ZB 99-99 1 5-8 Spremberg ZC 00-01 ZC 10-00 3-8 - Spremberg ZC 00-01 ZC 30-00 1 3-8 Hoyerswerda ZC 10-01 ZC 20-00 3-8 - Weißwasser ZC 20-01 ZC 30-00 3-8 - Herzberg ZC 30-01 ZC 40-00 3-8 - Jessen ZC -

Chronik Band 4

Band IV Klaus Reinhold Chronik Arnstadt 704 - 2004 1300 Jahre Arnstadt 2. erweiterte und verbesserte Auflage Teil 4 (Fortsetzung) Hebamme Anna Kessel (Weiße 50) verhalf am 26.10.1942 dem viertausendstem Kind in ihrer langjährigen beruflichen Laufbahn zum Leben. 650 „ausgebombte“ Frauen und Kinder aus Düsseldorf trafen am 27.10.1942 mit einem Son- derzug in Arnstadt ein. Diamantene Hochzeit feierte am 28.10.1942 das Ehepaar Richard Zeitsch (86) und seine Ehefrau Hermine geb. Hendrich (81), Untergasse 2. In der Nacht vom Sonntag, dem 1. zum 2.11.1942, wurden die Uhren (um 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr) um eine Stunde zurückgestellt. Damit war die Sommerzeit zu Ende und es galt wieder Normalzeit. Zum ersten Mal fand am 14.11.1942 in Arnstadt eine Hochzeit nach dem Tode statt. Die Näherin Silva Waltraud Gertrud Herzer heiratete ihren am 9.8.1941 gefallenen Verlobten, den Obergefreiten Artur Erich Hans Schubert mit dem sie ein Töchterchen namens Jutta (7 30.8.1939 in Arnstadt) hatte. Die Heirat erfolgte mit Wirkung des Tages vor dem Tode, also 8.8.1941. Die Tochter wurde „durch diese Eheschließung legitimiert“. 1943 Der Sturm 8143 des NS-Fliegerkorps baute Anfang 1943 auf dem Fluggelände Weinberg bei Arnstadt eine Segelflugzeughalle im Werte von 3500 RM. Die Stadt gewährte einen Zuschuß von 1000 RM und trat dem NS-Fliegerkorps als Fördermitglied mit einem Jahres- beitrag von 100,00 RM bei. Der fast 18-jährige Schüler Joachim Taubert (7 24.2.1925 in Arnstadt) wurde am 6.1.1943, 9.00 Uhr, in der Wohnung seiner Mutter, der Witwe Gertrud Elisabeth Taubert geb. -

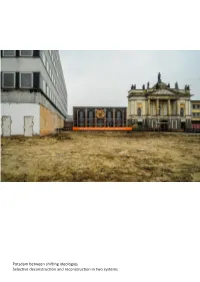

Potsdam Between Shifting Ideologies Selective Deconstruction And

Potsdam between shifting ideologies Selective deconstruction and reconstruction in two systems Architectural History Thesis TU Delft AR2A011 2020 / 2021 Q3 Frederic Hormesch 5147298 Cover: [Computer centre on the left, Marstall on the right, the Chapel of Reconciliation in the centre. Here the Garnisonkirche is being reconstructed]. (2016). https://digitalcosmonaut.com/wp-content/uploads/2016/02/rechenzentrum-potsdam-germany-deutschland-ddr-garnisonskirche-baustelle-903x600.jpg Contents 04 1. Introduction 05 2. Political background and architectural conception of the GDR 2.1 Formation and fall of the GDR 2.2 Historiography and self-conception of the GDR 2.3 Architecture in the GDR: Between expression and fundamental needs 09 3. Urbicide and its consequences in former GDR territories 3.1 Urbicide in the GDR 3.2 Urbicide since the reunification 11 4. Potsdam between heritage and reorientation 4.1 Potsdam’s feudal heritage 4.2 Potsdam in the context of the GDR 4.3 Rebuilding gets started 4.4 New problems and political redirection 4.5 The reunification and the revival of opulence 16 5. Potsdam Alter Markt and Garnisonkirche – reflecting shifting ideologies 5.1 Stadtschloss during the GDR 5.2 Reconstruction of the Stadtschloss 5.3 Garnisonkirche during the GDR 5.4 Reconstruction of the Garnisonkirche 24 6. Conclusion 26 References 28 llustrations 1. Introduction This paper examines how the political and ideological background of the German Democratic Republic (GDR) influenced architecture and urban planning, as well as the upswing of selective reconstruction and demolition in the former GDR following the German reunification. The thesis departs from the hypothesis that the frequent change of political and economic systems in post-war Germany was accompanied by an urbicide of architectural heritage and the selective use of historical legacy to satisfy their ideological demands. -

00 Front Last.Indd

? Introduction It is commonly recognised that the German Democratic Republic (GDR) was a dictatorship. Under the auspices of the Socialist Unity Party (So- zialistische Einheitspartei Deutschlands or SED), whose dominant posi- tion in government was never legitimated by free democratic elections, judicial, executive and legislative powers were also never rigorously separated, compromising the rule of law and allowing the infringe- ment of basic human and civil rights in the name of the party’s ideo- logical goals.1 The nature of the SED dictatorship, as it changed over the forty years of the GDR’s existence, remains nonetheless a ma er of considerable debate among historians seeking to explain both the causes of the state’s longevity and its ultimate collapse. Using material largely unexamined since the collapse of the GDR, this book addresses the role of low-level political and economic functionaries in the or- ganisation and management of the collective farms (Landwirtscha liche Produktionsgenossenscha en or LPGs), and in the implementation and development of agricultural policy from the agitation campaigns of the ‘Socialist Spring’ in 1960 to the development of industrial-scale agricul- ture during the 1970s and 1980s in Bezirk Erfurt.2 In so doing it aims to illuminate the changing practice of authority (Herrscha ) at the grass roots and contribute to our understanding of the interrelated history of politics and society in the middle two decades of the GDR’s existence, as the SED regime gradually a ained an unprecedented level of stabil- ity, yet found itself increasingly vulnerable to fi nancial collapse. The implementation of SED agricultural policy occurred via an ad- ministrative network that was by no means simply a well-oiled conduit of dictatorial authority but was itself evolving. -

Plakat Zur Landtagswahl in Brandenburg Am 14.10.1990. Grünes Gedächtnis 2009

Plakat zur Landtagswahl in Brandenburg am 14.10.1990. Grünes Gedächtnis 2009 60 STEFFI RÖNNEFARTH Der Bundesverband Demokratie Jetzt und die Landesverbände Demokratie Jetzt und Neues Forum Brandenburg Ein Vergleich zweier Bürgerbewegungs-Überlieferungen Im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen die Überlieferungen zweier Bürgerbewe- gungsgruppen. Die eine – der Bestand B.V.2 Demokratie Jetzt 1989 – 1991 – gibt einen Einblick in die Herkunft der Mitglieder, die politische Ausrichtung und das Engage- ment einer Gruppe der ostdeutschen Bürgerbewegung. Die Unterlagen stammen aus dem ehemaligen Haus der Demokratie in der Friedrichstraße 1651 in Berlin-Mitte. Es handelt sich hierbei um die Aktenführung der Bundesgeschäftsstelle der Bürgerbe- wegung Demokratie Jetzt (DJ), entstanden zwischen 1989 und 1991. Im September 2003 übergab Erhard O. Müller2, Leiter des Forum Bürgerbewegung, die Papiere, die er seit dem Zusammenschluss zum Bündnis 90 verwahrt hatte, aus den Räumen des Hauses der Demokratie in der Greifswalder Straße 4 an das Archiv Grünes Gedächtnis. Allerdings fehlen bei der Überlieferung die Personal- und Finanzunterlagen. Letztere befinden sich im Bestand B.I.5 im Archiv Grünes Gedächtnis, der Überlieferung des Berliner Büros von Bundesvorstand und Bundesgeschäftsstelle Bündnis 90/Die Grünen aus der Dircksenstraße in Berlin. Vermutlich wurden sie in den Jahren nach 1990 als prüfungsrelevante Unterlagen von der Nachfolgeorganisation Bündnis 90 übernommen und aufbewahrt. Die andere Überlieferung bildet genau genommen nur einen Teil eines Archiv- bestandes, nämlich des Landesverbandes Brandenburg von Bündnis 90/Die Grünen – C Brandenburg I.1 LaVo/LGSt. Es sind die Unterlagen aus den Landesverbänden Brandenburg von Demokratie Jetzt und Neuem Forum (NF). Übernommen wurden sie aus dem Grünen Haus in der Potsdamer Otto-Nuschke-Straße, später Linden- straße 53, das erst die Bürgerbewegungen, später dann den Landesverband von Bündnis 90/Die Grünen in Brandenburg beherbergte. -

Wahlen Seit 1809 in Der Stadt Potsdam

Landeshauptstadt Potsdam Der Oberbürgermeister Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen Beiträge zur Statistik und Stadtforschung Heft 2/1998 Wahlen seit 1809 in der Stadt Potsdam Wahlrecht - Wahlmethoden - Wahlbeteiligung - Wahlergebnisse (Aktualisierung mit Wahlergebnissen 1998) Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung in Potsdam und Nowawes von 1919 bis 1933 Anteil der Parteien an den abgegebenen gültigen Stimmen % 70 60 50 40 30 20 10 0 Pot sdam Now aw es Pot sdam Now aw es Pot sdam Now aw es Pot sdam Now aw es Pot sdam Nowawes DNVP DNVP SPD SPD USPD USPD KPD KPD NSDAP NSDAP DNVP einschl. DVP und Zentrum 02.03.1919 1924 17.11.1929 12.03.1933 Beiträge zur Statistik und Stadtforschung 2/1998 Landeshauptstadt Potsdam Der Oberbürgermeister Dezernat I verantwortlich: Horst-Dieter Weyrauch, Verwaltungsleiter Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen für den Inhalt verantwortlich: Dr. Matthias Förster, amt. Leiter des Amtes für Statistik, Stadtforschung und Wahlen Autor: Günter Schade Statistischer Auskunftsdienst: Tel.: (0331) 289 - 3370 Fax: (0331) 289 - 1251 Zeichenerklärung 0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts - = nichts vorhanden, genau Null . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten ... = Angabe fällt später an / = keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug ( ) = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist p = vorläufige Zahl r = berichtigte Zahl s = geschätzte Zahl davon = vollständige Aufgliederung einer Summe darunter= teilweise Ausgliederung einer Summe Redaktionsschluß: 29. Juli 1998 Aktualisierung mit Wahlergebnissen von 1998, 5. November 1998 Postbezug: Stadtverwaltung Potsdam Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen 14461 Potsdam Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. -

Integration of East German Resettlers Into the Cultures and Societies of the GDR

Integration of East German Resettlers into the Cultures and Societies of the GDR Doctoral Thesis of Aaron M.P. Jacobson Student Number 59047878 University College London Degree: Ph.D. in History 1 DECLARATION I, Aaron M.P. Jacobson, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. 2 ABSTRACT A controversy exists in the historiography of ethnic German post-WWII refugees and expellees who lived in the German Democratic Republic. This question is namely: to what extent were these refugees and expellees from various countries with differing cultural, religious, social and economic backgrounds integrated into GDR society? Were they absorbed by the native cultures of the GDR? Was an amalgamation of both native and expellee cultures created? Or did the expellees keep themselves isolated and separate from GDR society? The historiography regarding this controversy most commonly uses Soviet and SED governmental records from 1945-53. The limitation of this approach by historians is that it has told the refugee and expellee narrative from government officials’ perspectives rather than those of the Resettlers themselves. In 1953 the SED regime stopped public record keeping concerning the Resettlers declaring their integration into GDR society as complete. After eight years in the GDR did the Resettlers feel that they were an integrated part of society? In an attempt to ascertain how Resettlers perceived their own pasts in the GDR and the level of integration that occurred, 230 refugees and expellees were interviewed throughout the former GDR between 2008-09. -

Neuanfang in Brandenburg.Pdf

Andrea von Gersdorff Astrid Lorenz Neuanfang in Brandenburg Copyright 2010 Herausgeber: Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung Eine Publikation der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Mit freundlicher Unterstützung von Ungewöhnlicher Ort für eine Kabinettsitzung – unterwegs im Zug durch das Land Brandenburg. ISBN 3-932502-57-4 Fotografien: Simone Diestel Gestaltung und Realisierung: Bauersfeld Werbeagentur Druck: Druckerei Arnold, Großbeeren Diese Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen die Verantwortung. Inhalt Vom Parteineuling zum Landtagsvizepräsidenten 93 Martin Habermann Auf Distanz zur eigenen Fraktion 99 An einem Wochenende im Sommer 1989… 6 Herbert Knoblich Andrea von Gersdorff und Astrid Lorenz REINGERATEN SUCHEN Kinderärztin mit neuen Aufgaben 108 Werte leben und konsequent sein 11 Hannelore Birkholz Beate Blechinger Von New York nach Potsdam – Ein Diplomat wird Landespolitiker 115 Ein Mann der offenen Worte 17 Hans Otto Bräutigam Günter Nooke Zum obersten Finanzexperten in neuem Umfeld 123 Endlich Ideen verwirklichen 24 Klaus-Dieter Kühbacher Matthias Platzeck In die Pflicht genommen 129 Rücksichtsvoller Idealist 31 Manfred Stolpe Alwin Ziel TREU BLEIBEN MACHEN Ein Pragmatiker als Fraktionschef 138 Ein Freigeist – kein Parteisoldat 41 Wolfgang Birthler Peter-Michael Diestel Standpunkte bewahren 145 Fürsorge und Verantwortung als Leitmotiv 47 Stefan Körber Jörg Hildebrandt über seine Frau Regine Hildebrandt Der Anfang vom Ende in der alten Partei 152 Mit Entschlossenheit am Werk 54 Karl-Heinz Kretschmer Steffen Reiche Enttäuschungen mit der Partei 159 Beseelt von der Freiheit 62 Alfred Pracht Britta Stark (damals Schellin) Konstruktiver Kritiker 165 Flucht nach vorn 69 Marco Schumann über seinen Vater Michael Schumann Heinz Vietze Aufstieg, Ausstieg, Umstieg. -

East German Art Collection, 1946-1992

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/ft538nb0c2 No online items Guide to the East German art collection, 1946-1992 Processed by Special Collections staff; machine-readable finding aid created by Steven Mandeville-Gamble. Department of Special Collections Green Library Stanford University Libraries Stanford, CA 94305-6004 Phone: (650) 725-1022 Email: [email protected] URL: http://library.stanford.edu/spc © 2002 The Board of Trustees of Stanford University. All rights reserved. Guide to the East German art M0772 1 collection, 1946-1992 Guide to the East German art collection, 1946-1992 Collection number: M0772 Department of Special Collections and University Archives Stanford University Libraries Stanford, California Contact Information Department of Special Collections Green Library Stanford University Libraries Stanford, CA 94305-6004 Phone: (650) 725-1022 Email: [email protected] URL: http://library.stanford.edu/spc Processed by: Special Collections staff Encoded by: Steven Mandeville-Gamble © 2002 The Board of Trustees of Stanford University. All rights reserved. Descriptive Summary Title: East German art collection, Date (inclusive): 1946-1992 Collection number: M0772 Extent: 21 linear ft. (ca. 1300 items) Repository: Stanford University. Libraries. Dept. of Special Collections and University Archives. Language: English. Access Restrictions None. Publication Rights Property rights reside with the repository. Literary rights reside with the creators of the documents or their heirs. To obtain permission to publish or reproduce, please contact the Public Services Librarian of the Dept. of Special Collections. Provenance Purchased, 1995. Preferred Citation: East German art collection. M0772. Dept. of Special Collections, Stanford University Libraries, Stanford, Calif. Historical note The collection was put together by Jurgen Holstein, a Berlin bookseller. -

Soziale Demokratie in Und Für Thüringen Soziale Demokratie in Und Für Thüringen

Soziale Demokratie in und für Thüringen Soziale Demokratie in und für Thüringen Zeitzeugenberichte und Dokumente zur Wiedergründung der Thüringer SPD 1989/90 Friedrich-Ebert-Stiftung Landesbüro Thüringen Telefon: 0361- 59 80 20 Telefax: 0361- 59 80 210 E-Mail: [email protected] www.fes-thueringen.de Soziale Demokratie in und für Thüringen 3 Soziale Demokratie in und für Thüringen Zeitzeugenberichte und Dokumente zur Wiedergründung der Thüringer SPD 1989/90 zusammengestellt und bearbeitet durch Michael Klostermann herausgegeben durch das Landesbüro Thüringen der Friedrich-Ebert-Stiftung 4 Soziale Demokratie in und für Thüringen Impressum: Herausgegeben von der Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Thüringen Bearbeitung: Michael Klostermann Copyright 2009 by Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Thüringen Nonnengasse 11, 99084 Erfurt Satz und Umschlaggestaltung: Dirk Malewski Druck: Druck Repro und Verlag OHG, Erfurt ISBN: 978-3-86872-250-5 Soziale Demokratie in und für Thüringen 5 Inhaltsverzeichnis Vorwort (Dietmar Molthagen) 7 Die Wiedergründung des Thüringer Landesverbandes der SPD (Michael Klostermann) 11 Zeitzeugeninterviews über die Wiedergründung der Thüringer Sozialdemokratie 1989/90 mit: Bernd Brösdorf 25 Hans Eichel 33 Armin Hoffarth 44 Frieder Lippmann 49 Helmut Rieth 56 Ingo Scheibe 66 Thomas Schmidt 75 Thilo Wetzel 80 Dokumente zum Gründungsparteitag der Thüringer SPD Protokoll der 1. Versammlung der SDP Thüringen am 15. Dezember 1989 in der „Harrasmühle“ bei Lausnitz 87 Sitzung des Organisationsausschusses Gotha für den Landesparteitag am 27. Januar 1990 in Gotha 91 Geschäftsordnung des Gründungsparteitages der Thüringer SPD 94 Tagesordnung des Gründungsparteitages der Thüringer SPD 95 Gästeliste des Gründungsparteitages der Thüringer SPD (alphabetisch) 96 Reden vom 27. Januar 1990 Grundsatzrede von Frank Meyer (Ortsverband Erfurt) auf dem Gründungsparteitag der Thüringer SPD am 27. -

Reassembling East German Society German Historical Institute London Bulletin, Vol 33, No

German Historical Institute London BULLETIN ISSN 0269-8552 Thomas Lindenberger: Normality, Utopia, Memory, and Beyond: Reassembling East German Society German Historical Institute London Bulletin, Vol 33, No. 1 (May 2011), pp 67-91 Copyright © 2011 German Historical Institute London. All rights reserved. REVIEW ARTICLE NORMALITY, UTOPIA, MEMORY, AND BEYOND: REASSEMBLING EAST GERMAN SOCIETY Thomas Lindenberger MARY FULBROOK (ed.), Power and Society in the GDR, 1961–1979: The ‘Normalisation of Rule’? (New York: Berghahn Books, 2009), 344 pp. ISBN 978 1 84545 435 7. £58.00 $95.00 ELI RUBIN, Synthetic Socialism: Plastics and Dictatorship in the German Demo cratic Republic (Chapel Hill, NC.: The University of North Caro - lina Press, 2009), xviii + 286 pp. ISBN 978 0 8078 3238 7. $49.95 MARTIN SABROW (ed.), Erinnerungsorte der DDR (Munich: C. H. Beck, 2009), 619 pp. ISBN 978 3 406 59045 0. €29.90 JAN PALMOWSKI, Inventing a Socialist Nation: Heimat and the Politics of Every day Life in the GDR, 1945–90, New Studies in European History (Cam bridge: Cambridge University Press, 2009), 360 pp. ISBN 978 0 521 11177 5. £60.00 Historical studies on the GDR, mushrooming so suddenly because of the unexpected access to communist files in the 1990s, were long marked by a consistent duality. On the one hand, political history delivered abundant information about the party and the state, planned economy and omnipresent bureaucracy, physical terror and ideological indoctrination, and the resistance to all or parts of this by a small minority of intellectuals, artists, Christians, and other non- conformists. On the other, a vast range of social and cultural histori- ography tended to privilege groups and interactions more remote from official politics, focusing on everyday life under communist rule.