Conseil Supérieur De L'audiovisuel

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ARTICLE 6 Permis

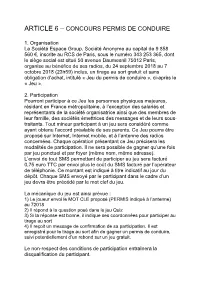

ARTICLE 6 – CONCOURS PERMIS DE CONDUIRE 1. Organisation La Société Espace Group, Société Anonyme au capital de 9 858 560 €, inscrite au RCS de Paris, sous le numéro 343 253 365, dont le siège social est situé 50 avenue Daumesnil 75012 Paris, organise au bénéfice de ses radios, du 24 septembre 2018 au 7 octobre 2018 (23h59) inclus, un tirage au sort gratuit et sans obligation d'achat, intitulé « Jeu du permis de conduire », ci-après le « Jeu ». 2. Participation Pourront participer à ce Jeu les personnes physiques majeures, résidant en France métropolitaine, à l’exception des salariés et représentants de la société organisatrice ainsi que des membres de leur famille, des sociétés émettrices des messages et de leurs sous- traitants. Tout mineur participant à un jeu sera considéré comme ayant obtenu l’accord préalable de ses parents. Ce Jeu pourra être proposé sur Internet, Internet mobile, et à l’antenne des radios concernées. Chaque opération présentant ce Jeu précisera les modalités de participation. Il ne sera possible de gagner qu’une fois par jeu ponctuel et par foyer (même nom, même adresse). L’envoi de tout SMS permettant de participer au jeu sera facturé 0,75 euro TTC par envoi plus le coût du SMS facturé par l’opérateur de téléphonie. Ce montant est indiqué à titre indicatif au jour du dépôt. Chaque SMS envoyé par le participant dans le cadre d’un jeu devra être précédé par le mot clef du jeu. La mécanique du jeu est ainsi prévue : 1) Le joueur envoi le MOT CLE proposé (PERMIS indiqué à l’antenne) au 72018 2) Il répond à la question posé dans le jeu Quiz 3) Si la réponse est bonne, il indique ses coordonnées pour participer au tirage au sort 4) Il reçoit un message de confirmation de sa participation. -

Étude D'impact De La Demande De Changement De Titulaire Et De

ÉTUDE D’IMPACT ÉTUDE Étude d’impact de la demande de changement de titulaire et de catégorie de l’autorisation de M Radio à Grenoble Version soumise à consultation publique (avant occultation des données confidentielles) Juin 2020 © Conseil supérieur de l’audiovisuel Étude d’impact de la demande de changement de titulaire et de catégorie de l’autorisation de M Radio à Grenoble Sommaire 1. L’impact sur l’offre radiophonique FM............................................................................................ 9 1.1. La diversité des opérateurs et des catégories ......................................................................... 9 1.2. La diversité des programmes et des genres musicaux .......................................................... 10 1.2.1. Une offre de programme riche et diversifiée ................................................................ 14 1.2.2. L’impact d’un changement de titulaire et de catégorie de M Radio en matière de diversité des programmes et des genres musicaux ...................................................................... 14 2. L’impact sur le nombre d’acteurs actifs sur le marché publicitaire local de Grenoble ................. 16 2.1. Les acteurs radio déjà actifs à Grenoble et l’évaluation de l’offre d’espaces publicitaires locaux en radio .................................................................................................................................. 16 2.2. Les acteurs des autres supports médias .............................................................................. -

Lm991120.Pdf

LeMonde Job: WMQ2011--0001-0 WAS LMQ2011-1 Op.: XX Rev.: 19-11-99 T.: 11:10 S.: 111,06-Cmp.:19,11, Base : LMQPAG 17Fap: 100 No: 1635 Lcp: 700 CMYK www.lemonde.fr 55e ANNÉE – No 17050 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE SAMEDI 20 NOVEMBRE 1999 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI Le combat Tchétchénie : le « non » des Russes à l’Ouest Jospin-Chirac b Boris Eltsine refuse l’ouverture de négociations en Tchétchénie b Le sommet de l’OSCE a Lionel Jospin s’est achevé sans concession majeure des Russes b Ils admettent toutefois le principe d’un rôle à ses ministres : politique pour l’OSCE dans le Caucase b La France critique l’attitude du Kremlin CONFRONTÉS au refus de la tant que les forces russes au Cau- « Jacques Chirac Russie d’arrêter la guerre en Tché- case ne seraient pas ramenées au tchénie, les Occidentaux se sont plafond autorisé. La vague conces- n’est pas sympathique. efforcés de sauver la face, vendre- sion arrachée à la Russie – qui ad- di 19 novembre, à Istanbul, où met le principe d’une participation En rien » s’achevait le sommet de l’Organi- de l’OSCE à une éventuelle négo- BENSCH/REUTERS F. sation pour la sécurité et la coopé- ciation politique au Caucase – a ENTRETIEN a ration en Europe (OSCE). Ils ont été obtenue notamment sous la Les socialistes obtenu une vague assurance de pression de la France, le président Moscou que l’OSCE aurait un rôle Jacques Chirac et le ministre des La gauche mettent en cause à jouer « dans la recherche d’une affaires étrangères, Hubert Vé- solution politique au Caucase ». -

COMMUNIQUE DE PRESSE L'assemblée Générale Des Indés

COMMUNIQUE DE PRESSE 17/03/2017 L’Assemblée Générale des Indés Radios élit 11 membres au Conseil d’Administration L'Assemblée Générale des Indés Radios, réunie en plénière le jeudi 16 mars, a procédé à l'élection des 11 membres de son Conseil d'administration pour la période 2017-2019. 10 administrateurs ont été réélus et 1 nouvel administrateur a été élu : Christophe MAHE, Président d’Espace Group. Le Conseil d’Administration élu se compose donc de : • Président : Jean-Eric VALLI, Président Groupe 1981 (Ado, Blackbox, Forum, Latina, Vibration, Voltage et Wit FM) • Vice-président : Daniel PEREZ, Président du Conseil de Surveillance de Radio Scoop • Vice-président : Bertrand de VILLIERS, Président d'Alouette • Vice-président : Antoine BADUEL, Président de Radio FG • Vice-président : Hervé du PLESSIX, Président du Groupe HPI (Chante France, Evasion et MBS) • Administrateur : Anthony EUSTACHE, Président de Fréquence Plus • Administrateur : Jacques HARDOIN, Président de Contact FM, Gérant de Champagne FM et de Happy FM • Administrateur : Jacques IRIBARREN, Gérant de 100% • Administrateur : Christophe MAHE, Président d’Espace Group (Alpes 1, Durance FM, Générations, Jazz Radio, La Radio Plus, MFM Radio, ODS Radio, Radio Espace, RVA et Virage Radio) • Administrateur : Agnain MARTIN, Président de Radio Dreyeckland et Gérant de Cannes Radio • Administrateur : Yann OGER, Directeur de Hit West, d’Oceane FM et de Radio Cristal, trois stations liées à Ouest France Dans la foulée de son élection, le Conseil d’Administration a procédé à la nomination des membres du Bureau : • Jean-Eric VALLI – Président du Conseil d’Administration • Bertrand de VILLIERS – Vice-président du Conseil d’Administration • Antoine BADUEL – Vice-président du Conseil d’Administration • Membre du Bureau délégué : Yann OGER – Administrateur du Conseil d’Administration Pour Jean-Eric Valli, Président des Indés Radios : « à 25 ans, les Indés Radios ont atteint l’âge de la maturité et de la stabilité. -

CSA-Rapport-2018.Pdf

RAPPORT ANNUEL 20 24 18 10 12 16 18 RAPPORT ANNUEL 2018 Le présent rapport a été adopté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel lors de la réunion plénière du 22 mai 2019, en application de l’article 21 de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et de l’article 18 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Président LE CSA Olivier Schrameck Chaque membre du CSA a assuré la présidence ou la vice-présidence d’un ou plusieurs groupes de travail. Carole Bienaimé Besse Nicolas Curien Protection de la jeunesse (présidente) ; Diffusion et distribution Télévisions payantes (présidente) ; des services audiovisuels (président) ; Économie, concurrence et sport Radio (président) ; (vice-présidente) ; Développement, promotion Télévisions gratuites nationales et diversité culturels (vice-président) ; et locales (vice-présidente) Protection de la jeunesse (vice-président) Mémona Hintermann-Afféjee Jean-François Mary Cohésion sociale (présidente) ; Développement, promotion Europe et international (présidente) ; et diversité culturels (président) ; Service public (vice-présidente) ; Droits et libertés – Protection Droits et libertés – Protection des des consommateurs (président) ; consommateurs (vice-présidente) Pluralisme (vice-président) ; Radio (vice-président) Sylvie Pierre-Brossolette Nathalie Sonnac Service public (présidente) ; Économie, concurrence et sport (présidente) ; Pluralisme (présidente) ; Télévisions gratuites nationales et locales Cohésion sociale (vice-présidente (présidente) ; Droits des femmes) ; Europe et international (vice-présidente) ; Télévisions payantes (vice-présidente) Diffusion et distribution des services audiovisuels (vice-présidente) C. Bienaimé Besse © Thomas Deron ; M.Hintermann-Afféjee © Manuelle Toussaint ; O. Schrameck et JM. Mary ©CSA ; N. Curien et N. Sonnac © C. -

Bilan France 3

BBiillaann ddee llaa ssoocciiééttéé nnaattiioonnaallee ddee pprrooggrraammmmee FFrraannccee 33 AAnnnnééee 22000077 les bilans du CSA Août 2008 Conseil supérieur de l’audiovisuel Direction des programmes Service de l’information et de la documentation AoûtJ 20 0 8 Bilan de la société nationale de programme FFrraannccee 33 Année 2007 SSoommmmaaiirree Rapide panorama du bilan 2007 5 1. Programmation 9 Tableau des obligations quantitatives 15 2. Quotas de diffusion 17 3. Pluralisme et honnêteté de l’information Déontologie des programmes 19 4. Protection de l’enfance 23 5. Obligations spécifiques 27 6. Publicité et parrainage 43 7. Contribution à la production 45 Annexes (liste) 51 Rapide panorama du bilan 2007 La présidence de France Télévisions s’est efforcée, au cours de l’année 2007, de coordonner et d’harmoniser les programmes des chaînes du groupe. Un effort particulier a été apporté à la promotion des programmes du groupe sur chacune de ses antennes. Pour France 3, l’année 2007 a été surtout marquée par une confirmation des grands choix éditoriaux mis en place à la rentrée 2006. Points forts Une programmation effectivement généraliste, diversifiée et tous publics La programmation de France 3 est généraliste et particulièrement bien diversifiée avec un équilibre satisfaisant entre les quatre genres de programmes (information, fiction télévisuelle, documentaires et magazines, divertissements musique et spectacles) qui relèvent des missions des chaînes publiques traditionnellement entendues comme « informer, éduquer, distraire ». Aux heures de grande écoute, France 3 est la chaîne qui propose la programmation la plus équilibrée, malgré une baisse sensible de l’offre de documentaires et de magazines en première partie de soirée. -

La Lettre.Pro

RADIO_LLP_4_Mise en page 1 18/10/11 02:46 Page1 Actu La Lettre.Pro 1982 Georges Fillioud 20/10 N°4 RADIO archives Joëlle Girard 1981/2011 - n°4 & médias novembre ◗ Bientôt X 9 novembre 1981 1981 Loi de la tolérance et dérogations pour les radio locales privées et associatives. 1981 – 2011 : les radios libres ont 30 ans Préserver la magie qui caractérise la radio En 1981, le monopole d’Etat de la radiodiffusion prenait fin entrainant avec lui la création De sources sûres de dizaines de stations aux quatre coins de France. Trente ans après cette libéralisation ◗ des ondes, le paysage radiophonique français fait figure d’exception et demeure encore Jeudi 28 juin 1979 en perpétuelle évolution. Un signe de bonne santé. ☞p.2 Selon nos sources, un affrontement vient d’opposer des policiers et des élus socialistes à Paris cité Males- herbes. Des élus socialistes dont 1981 Laurent Fabius et Paul Quilès au- Radio Alsthom Belfort raient été expulsés du siège du parti. Les policiers auraient d’abord archives Joëlle Girard fait passer des gaz lacrymogènes puis enfoncé la porte à coups de masse. Les forces de l’ordre vou- laient saisir la radio pirate du PS, Radio Riposte mais n’ont rien pu trouver. De sources douteuses ◗ Vendredi 9 septembre 1977 Radio Verte de Fessenheim menace de faire sauter l’émetteur radio TV de Mulhouse si le brouillage de la répression policière se poursuit. C’est du moins ce que le pouvoir tente de faire croire à la population dans le but de provoquer et discré- diter R.V.F. -

Rapport CSA Sur La Concentration Radio 15-05-14

La concentration du média radiophonique Rapport au Parlement Avril 2014 Conseil supérieur de l’audiovisuel Direction des études et de la prospective Service de l’information et de la documentation Avril 2014 La concentration du média radiophonique Rapport au Parlement Avril 2014 Synthèse Chaque jour, plus de huit Français sur dix écoutent la radio pour s’informer, au niveau national aussi bien qu’au niveau local, pour débattre mais aussi pour se divertir. L’influence considérable du média radiophonique réclame, en complément du contrôle prévu par le droit commun de la concurrence, des mesures permettant de préserver le pluralisme des courants socio-culturels qui s’y expriment. La régulation de la concentration est une tâche centrale et délicate. Elle doit préserver le pluralisme des services de radio auxquels ont accès les citoyens sans pour autant compromettre le dynamisme économique du secteur, qui est la condition effective de l’existence d’une pluralité d’opérateurs. Aujourd’hui, le secteur radiophonique français fait preuve de solidité dans un contexte publicitaire difficile, notamment grâce à la capacité d’innovation de ses opérateurs. Cependant, il fait face à la concurrence de nouveaux services numériques alors qu’il se déploie lui-même vers les nouveaux réseaux de distribution numériques, sur lesquels il doit s’insérer dans de nouveaux schémas et de nouvelles relations économiques. Le paysage radiophonique français se caractérise par la coexistence de nombreux opérateurs de types très différents, de petites structures locales aussi bien que des groupes régionaux et nationaux. Cependant, au niveau local, il existe d’importantes disparités dans l’offre de services de radio, à la fois en termes de nombre et de diversité. -

Bilan France 3

BBiillaann ddee llaa ssoocciiééttéé nnaattiioonnaallee ddee pprrooggrraammmmee FFrraannccee 33 AAnnnnééee 22000066 Les bilans du CSA Novembre 2007 Conseil supérieur de l’’audiovisuel Direction des programmes Service de l’information et de la documentation Novembre 2007 Bilan de la société nationale de programme FFrraannccee 33 AAnnnnééee 22000066 SSoommmmaaiirree Rapide panorama du bilan 20065 5 1. Programmation 9 Tableau des obligations quantitatives 14 2. Quotas de diffusion 15 3. Pluralisme et honnêteté de l’’information Déontologie des programmes 17 4. Protection de l’’enfance 21 5. Obligations spécifiques 25 6. Publicité et parrainage 41 7. Contribution à la production 43 Annexes (liste) 49 Rapide panorama du bilan 2006 L’année 2006 a été marquée par le souci de la nouvelle présidence de France Télévisions de coordonner et d’harmoniser davantage les programmes des chaînes du groupe. Points forts Une programmation effectivement généraliste et tous publics, complémentaire de l’offre des autres chaînes du groupe La structure des programmes de France 3 offre au téléspectateur une grande diversité de programmes 24 heures sur 24. Sa programmation est généraliste : quatre genres de programmes (information, fiction télévisuelle, documentaires et magazines, divertissements, musique et spectacles) représentent chacun plus de 10% de la programmation. Constatée sur l’ensemble de la diffusion, la diversité de l’offre de la chaîne s’apprécie surtout aux heures de grande écoute où ces quatre genres sont représentés de manière particulièrement équilibrée. Des obligations respectées Les quotas, tant de production que de diffusion, applicables aux œuvres cinématographiques d’une part et audiovisuelles d’autre part, sont très largement respectés par la chaîne, notamment pour les œuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale française diffusées aux heures de grande écoute. -

Quel Rôle Pour La Radio Numérique Terrestre ?

Evolution des modes de diffusion de la radio : quel rôle pour la radio numérique terrestre ? Janvier 2015 www.csa.fr EVOLUTION DES MODES DE DIFFUSION DE LA RADIO : QUEL ROLE POUR LA RADIO NUMERIQUE TERRESTRE ? Plan Introduction .......................................................................................................................................... 4 1 L’état des lieux des modes de diffusion de la radio ........................................................................ 6 1.1 Les ondes moyennes et les ondes longues, modes de diffusion historiques de la radio ............ 6 1.2 La FM, socle du paysage radiophonique français ................................................................... 8 1.2.1 Un nombre de fréquences allouées permettant de délivrer une offre radiophonique riche et diversifiée ................................................................................................................................. 9 1.2.2 Des disparités de l’offre en FM sur le territoire............................................................... 9 1.2.3 L’état du marché publicitaire ........................................................................................ 10 1.3 Une part croissante de l’offre provenant des services sur internet ......................................... 11 1.3.1 L’internet permet aux acteurs diffusés par voie hertzienne de développer leur visibilité, et d’enrichir et diversifier leur offre ................................................................................................ -

Lettre Pro De La Radio

é t i c i l b u Ceci est une lettre pilote P Actu La Lettre.Pro 0 ° N 6 0 / 5 1 RADIO 15 Juin 2011 - n°0 & médias NRJ Group confie sa diffusion De sources sûres Q Goom Radio endettée ! Internet et mobile à SmartJog En réponse à une question d’un jour - naliste sur la 3G et internet lors du (TDF) lancement de la RNT à Lyon le 18 mai 2011 Rachid Arhab à indiqué : On rentre les griffes «Les mêmes gens qui ont annoncé la NRJ Group a confié l'ensemble de sa diffusion Internet et mobile mort de la RNT on fait un nombre d’ar - à SmartJog, filiale multimédia du groupe TDF. Le plateforme de ticle incroyable sur l’exemple que vous streaming de SmartJog assurera la diffusion de plus de 70 we - avez cité (ndlr : Goom Radio) en annon - çant que c’était l’alpha et l’Oméga de la bradios et plusieurs flux TV de NRJ Group. Il s'agit de "l'offre mul - numérisation de la radio et personne timédia la plus riche du marché", a indiqué Alain Reyes, directeur n’a réussi à l’écouter suffisamment pour technique de NRJ Group. Q que le modèle économique fonctionne et que je sache, ce groupe là me sem - Humeur Et de 4 ! ble assez endetté d’après ce que j’en sais. Peut-être que la radio par internet Onde Numérique - Un modèle Un nouvel opérateur de diffusion sera un secteur économique qui fonc - tionnera, je le souhaite parce qu’il sera pour la RNP (radio payante) ? pour les radios françaises complémentaire de la RNT». -

2015 Registration Document 1

2015 REGISTRATION DOCUMENT 1 2015 REGISTRATION DOCUMENT 2 04 01. GL EVENTS 05 Corporate profile 06 Annual highlights 08 Key figures and shareholder information 12 History and milestones 14 02. BUSINESSES AND MARKETS 15 Markets and strategy 16 GL events Live 18 GL events Exhibitions 20 GL events Venues 22 Outlook 23 03. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 60 04. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS & CORPORATE GOVERNANCE 61 Presentation of the consolidated financial statements 71 Presentation of the parent company financial statements 76 Supplemental reports of the Board of Directors 85 Corporate governance 88 Compensation and benefits for executive officers 90 Compensation and benefits for other officers 91 Employee profit sharing plans 91 Addresses and appointments held by GL events executive management 94 Status of corporate officers 95 Chairman's report on the preparation and organisation of the work of the Board of Directors and the internal control and risk management procedures 101 Auditors’ report prepared in accordance with article L.225-235 of the French commercial code on the report of the Chairman of the Board of Directors 102 05. FINANCIAL STATEMENTS 103 Consolidated financial statements 135 Auditors' fees 136 Auditors' report on the consolidated financial statements 137 Parent company financial statements 151 Auditors' report on the parent company financial statements 153 Auditors' special report on regulated agreements and commitments 157 06. SHAREHOLDER INFORMATION 158 Statutory information on GL events 160 Information on the share capital 168 07. ADDITIONAL INFORMATION 169 Draft resolutions submitted to the combined general meeting of 29 April 2016 184 Annual filings and disclosures 184 Officer responsible for the registration document 184 Responsibility statement 185 Auditors 185 Information incorporated by reference 186 Table of cross-references (Art.