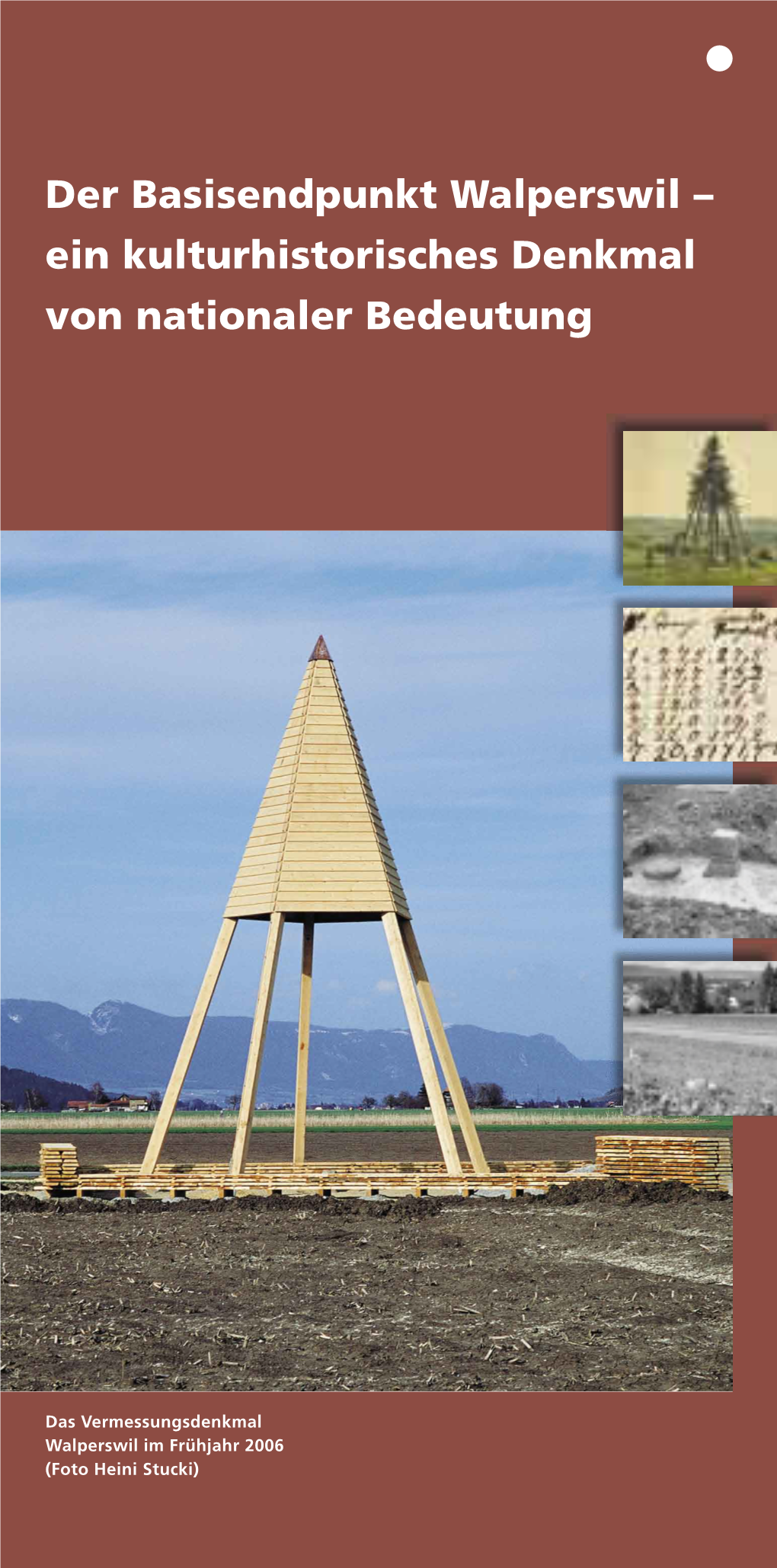

Der Basisendpunkt Walperswil – Ein Kulturhistorisches Denkmal Von Nationaler Bedeutung

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Feldschiessen / Tir En Campagne 2019 BE 300M Schiessplatz / Giron SE 10 Siselen

Feldschiessen / Tir en campagne 2019 BE 300m Schiessplatz / Giron SE 10 Siselen Rang Resultat Schütze Jahrgang Auszeichn. Waffe Verein Résultat Tireur Né en Mention Arme Société 1 69 Segginger Christian 1991 E KA AK Kar Müntschemier Feldschützen 2 68 Probst Peter 1951 V KA AK 57 Brüttelen-Treiten Feldschützen 3 68 Zobrist Stefan 1969 S KA AK 90 Gampelen Feldschützengesellschaft 4 67 Gross Fritz 1958 V KA AK 57 Brüttelen-Treiten Feldschützen 5 67 Schaub Jolanda 1968 S KA AK 90 Brüttelen-Treiten Feldschützen 6 67 Weber Isabelle 1975 E KA AK 57 Brüttelen-Treiten Feldschützen 7 67 Garo Beat 1983 E KA AK 90 Tschugg Schützen 8 66 Stuber Rolf 1964 S KA AK 90 Müntschemier Feldschützen 9 66 Rubeli Martin 1969 S KA AK 90 Tschugg Schützen 10 66 Wenger Andreas 1985 E KA AK 90 Gampelen Feldschützengesellschaft 11 66 Winkelmann Reto 1987 E KA AK Kar Siselen Schützengesellschaft 12 65 Steiner Manfred 1948 SV KA AK 57 Vinelz Feldschützengesellschaft 13 65 Krattiger René 1951 V KA AK 57 Brüttelen-Treiten Feldschützen 14 65 Gross Bernhard 1953 V KA AK 90 Siselen Schützengesellschaft 15 65 Schumacher Markus 1958 V KA AK Kar Brüttelen-Treiten Feldschützen 16 65 Wittwer Fritz 1962 S KA AK 90 Siselen Schützengesellschaft 17 65 Grimm Kurt 1966 S KA AK 57 Lüscherz Schützengesellschaft 18 65 Kammermann Patrick 1970 S KA AK 90 Gampelen Feldschützengesellschaft 19 65 Weber Stefan 1971 S KA AK 57 Brüttelen-Treiten Feldschützen 20 65 Hämmerli Andreas 1973 S KA AK Kar Brüttelen-Treiten Feldschützen 21 65 Aigner Michael 1982 E KA AK 90 Brüttelen-Treiten Feldschützen -

Amtschiessen 2017 18

Amtschiessen 2017 18. + 19. August Sektion Amtsschützenverband Erlach Amtschiessen 2017 Rangliste Gruppen Rang Gruppe Sektion Total Gruppe Summe von Ts Anzahl von Punkte 1 Känzeli 1 Gampelen 464 458 5 2 General-Weber Brüttelen 459 461 5 3 Buchholz Treiten 458 445 5 4 Moosbuebe Müntschemier 452 475 5 5 Harpune Siselen 450 464 5 6 Stadtschützen Erlach 449 450 5 7 Egli Lüscherz 447 427 5 8 Känzeli 2 Gampelen 447 445 5 9 Hecht Lüscherz 443 447 5 10 Jolimont 2 Tschugg 439 466 5 11 Jolimont 1 Tschugg 437 426 5 12 Vinelz 1 Vinelz 436 425 5 13 Oberholz Treiten 434 435 5 14 Schaltenrain Brüttelen 428 453 5 15 Anker Müntschemier 427 435 5 16 Känzeli 3 Gampelen 419 464 5 17 Vinelz 2 Vinelz 408 436 5 18 Zander Lüscherz 402 463 5 19 Moosbuebe 2 Müntschemier 351 348 4 20 Vinelz 4 Vinelz 345 339 4 21 Vinelz 3 Vinelz 342 368 4 22 Moos Siselen 327 350 4 23 Hai Lüscherz 317 348 4 24 Schloss Erlach 226 256 3 25 Unterholz Treiten 165 167 2 Amtschiessen Lüscherz 2017 18./19.08 2017 Rangliste Kat. A Sportwaffen Rang Name Kat Punkte Ts Jg Waffe Sektion 1 Hämmerli Andreas 94 97 73 Stand Brüttelen 2 Maurer Fritz V 92 95 48 Stand Müntschemier 3 Segginger Christian 92 95 91 Stand Müntschemier 4 Hübscher Hans 92 94 62 Stand Brüttelen 5 Buschor Andreas 92 88 59 Stand Brüttelen 6 Winkler Angelika D 92 87 69 Stand Brüttelen 7 Weber Philipp J 91 95 98 Stand Treiten 8 Schäfer Thomas 90 99 74 Stand Müntschemier 9 Schaub Jolanda D 89 95 68 Stand Brüttelen Amtschiessen Lüscherz 2017 18./19.08 2017 Rangliste Kat. -

Rangliste 2009

30. Aarbärger Stedtlilouf Sonntag, 13. September 2009 Rangliste 2009 Patronat Stedtlileist Aarberg Kategorien- 1) autoweibel, Aarberg Sponsoren 2) Glaser – Sport, Aarberg und Lyss 3) Verein SUISSE+FÖRDERSPORT, Aarberg 4) Xmet AG, Metall- und Behälterbau, Aarberg 5) Mobiliar, Versicherungen, Lyss 6) Moving Hair, Aarberg 7) Ladengruppe Aarberg 8) Kohler AG, tv radio, Aarberg 9) vivacare, Krankenversicherung, Biel/Aarberg 10) Stedtlileist Aarberg 11) Bieler Tagblatt 12) Blank Andreas, Notar, Aarberg 13) Botta & Fils, Orthopädie, Biel 14) Apotheke Aarberg, Dr. Christine Bourquin 15) Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG 16) Aaretraining/Physiotherapie Michael Wijler 17) Daetwiler AG, Druckerei, Aarberg 18) Stedtlileist Aarberg Verpflegung Rivella 31. Aarbärger Stedtlilouf: Sonntag, 12. September 2010 Rangliste - Resultat - 30. Aarbärger Stedtlilouf - 13.09.2009 - Aarberg Knaben 1 - Ecoliers 1 ( KAT 1 ) 1100 m Rang Name Vorname JG Ortschaft Verein Zeit 1 Marti Michael 2001 Kallnach - 4:14.99 2 Rulka Miron 2001 Solothurn - 4:18.35 3 Zogg Loris 2002 Grossaffoltern Jugi Grossaffoltern 4:19.27 4 Stauffer Micha 2001 Finsterhennen Jugi Siselen 4:22.47 5 Schüttel Thierry 2001 Büetigen - 4:26.90 6 Hübscher Marc 2001 Grossaffoltern Jugi Grossaffoltern 4:29.35 7 Schär Stephan 2001 Grossaffoltern Jugi Grossaffoltern 4:30.38 8 Schwab Janis 2001 Siselen Jugi Siselen 4:36.96 9 Haudenschild Gian 2002 Niderbipp - 4:37.72 10 Houmard Moritz 2001 Täuffelen Jugi Täuffelen 4:41.52 11 Müller Livio 2002 Walperswil Jugi Walperswil 4:42.34 12 Blum Elia 2001 Grossaffoltern -

Tarife/Tarifs 2021

Zweisprachige Wochenzeitung für die Region Zweisprachige Wochenzeitung für die Region Biel-Bienne – Seeland – Berner Jura Biel-Bienne – Seeland – Berner Jura Hebdomadaire bilingue pour la région Hebdomadaire bilingue pour la région Biel-Bienne – Seeland – Jura bernois Biel-Bienne – Seeland – Jura bernois Verlag und Inseratenannahme: / Edition et régie des annonces: Verlag und Inseratenannahme: / Edition et régie des annonces: Cortepress AG/SA Tel. 032 329 39 39 Cortepress AG/SA Tel. 032 329 39 39 BIEL BIENNE Fax 032 329 39 38 BIEL BIENNE Fax 032 329 39 38 Burggasse 14 Burggasse 14 Postfach 272 www.bielbienne.com Postfach 272 www.bielbienne.com 2501 Biel-Bienne [email protected] 2501 Biel-Bienne [email protected] Tarife/Tarifs 2021 Die auflage- und leserstärkste Mit einer Auflage von über Zeitung der Region 100 000 Exemplaren Biel-Seeland-Berner Jura Avec un tirage de plus Le journal de 100 000 exemplaires LIVRAISON DES DONNÉES au plus fort tirage et 60% redaktioneller Text, D’IMPRESSION au plus large lectorat de la région 4-farbig, gratis in alle Haushalte 60% de texte rédactionnel, Modèles d’annonces à réaliser Bienne-Seeland-Jura bernois 4 couleurs, gratuit dans tous les ménages ou prêts à l’emploi: En règle générale, on privilégie les documents en format PDF. Générer/livrer les annonces en ANLIEFERUNG DRUCKDATEN couleurs exclusivement en gamme CMYK (cyan, Verteilorte magenta, jaune et noir) – Profil ICC: ISONewspa- mit 100% Abdeckung Zu gestaltende und fertige Inseratevorlagen: Generell per26v4.icc ou ISONewspaper26v4_gr.icc. Une gilt: PDF-Dokumente werden bevorzugt. Farbanzeigen aus- conversion à partir de l’espace de couleurs RVB Lieux de distribution schliesslich mit Skalafarben (CMYK) erstellen/anliefern – ICC (rouge/vert/bleu) vers l’espace de couleurs requis TAVANNES Profil: ISONewspaper26v4.icc oder ISONewspaper26v4_gr.icc. -

Rangliste 2008

29. Aarbärger Stedtlilouf Sonntag, 14. September 2008 Patronat UBS AG, Aarberg Aarberger Geschäfte und Restaurants Kategorien-Sponsoren 1) autoweibel, Aarberg 2) Glaser œ Sport, Aarberg und Lyss 3) UBS AG, Aarberg 4) Xmet AG, Metall- und Behälterbau, Aarberg 5) Mobiliar, Versicherungen, Lyss 6) Moving Hair, Aarberg 7) Ladengruppe Aarberg 8) Kohler AG, tv radio, Aarberg 9) UBS AG, Aarberg 10) Stedtlileist Aarberg 11) Bieler Tagblatt 12) Blank Andreas, Notar, Aarberg 13) Botta & Fils, Orthopädie, Biel 14) Apotheke Aarberg, Dr. Christine Bourquin 15) Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG 16) Aaretraining/Physiotherapie Michael Wijler 17) Daetwiler AG, Druckerei, Aarberg 18) Stedtlileist Aarberg Verpflegung Rivella 30. Aarbärger Stedtlilouf: Sonntag, 13. September 2009 Rangliste - Resultat - 29. Aarbärger Stedtlilouf - 14.09.2008 - Aarberg Knaben 1 - Ecoliers 1 ( KAT 1 ) 1100 m Rang Name Vorname JG Ortschaft Verein Zeit 1 Wieland Simon 2000Hinterkappelen STBern 4:21.15 2 Marbot Leandro 2000Aarberg Prim Aarberg 4:30.27 3 Amport Nick 2000Grossaffoltern Jugi Grossaffoltern 4:31.38 4 Schneider Jonas 2000Aarberg Prim Aarberg 4:37.33 5 Müller Cédric 2000Aarberg Prim Aarberg 4:42.66 6 Zoro Timon 2001Treiten - 4:44.45 7 Schwab Janis 2001Siselen TSV Siselen-Finste 4:47.49 8 Hofmann Jonas 2000Finsterhennen TSV Siselen-Finste 4:49.77 9 Hänzi Ramon 2000Täuffelen Jugi Täuffelen 4:50.67 10 Kreuz Julian 2000Suberg Jugi Grossaffoltern 4:52.24 11 Zürcher Luca 2000Aarberg Prim Aarberg 4:53.98 12 Brunner Marc 2000Kappelen Prim Kappelen 4:55.49 13 Marti Michael -

Bundesfeier Abgesagt

P.P.A 3294 Büren an der Aare Nr. 26 29. Juli 2021 Gesetzliches Publikationsmittel FÜR DIE GEMEINDEN ARCH BÜETIGEN BÜREN DIESSBACH DOTZIGEN LENGNAU LEUZIGEN MEIENRIED MEINISBERG OBERWIL PIETERLEN RÜTI Amtswochen der Pfarrleute: Sonntag, 1. August, 10 Uhr: Notfalldienste 2. bis 8. August: Pfarrer Stephan Bieri, Buechibärger Sommerkirche, Brunnenthal, Tel. 034 461 03 53 Waldfestplatz, mit Pfrn. Christine Dietrich, ÄRZTE Musik: Männerchor Brunnenthal Wirsind für Sie da – in jedem Fall für jeden Fall. Unsere Homepage: Versuchen Sie bitte zuerst Ihren Hausarzt zu www.kirche-bueren.ch Mittwoch, 4. August, 15.30 Uhr: erreichen. Falls dieser nicht erreichbar ist: Zentrale 032 391 82 82 Chronehof Schnottwil, Andacht mit Pfr. Jan- Rettungsdienst 144 KIRCHGEMEINDE DIESSBACH B. B. Gabriel Katzmann www.kirche-diessbach.ch Ferien von Pfrn. Linda Peter, vom 26. Juli bis 15. August 2021. Vertretung: Pfr. Jan-Gabriel Bei allen Anlässen gelten die aktuellen BAG- Büren an der Aare, Dotzigen, Lengnau, Katzmann Meienried, Meinisberg, Oberwil, Pieterlen, Richtlinien. Rüti, Safnern; Notfallrayon Lyss (inkl. Büetigen, Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Kirchliche Anzeigen Sonntag, 1. August 2021, 9.30 Uhr: Diessbach, Busswil); Notfallrayon Aarberg; Pfarramt oder informieren Sie sich auf der Busswil, Gottesdienst zum 1. August, «Helve- Notfallrayon Ins/Erlach 0900 144 111 Homepage www.kg-oberwil.ch tia predigt» mit Prädikantin Irène Löffel, (kostenpflichtig mit CHF 2.08/Min. aus dem DONNERSTAG, 29. JULI BIS «Frauenpower zur Zeit von Jesus – Maria und Festnetz; mit Natel easy unter 16 Jahren bei PIETERLEN – MEINISBERG DONNERSTAG, 5. AUGUST 2021 Martha». Steffi Scheuner am Klavier. gesperrter 0900-Nummer nicht erreichbar) www.kirche-pieterlen.ch Donnerstag, 5. -

Text Amtsblatt: VERFÜGUNG Feuerbrand

Text Amtsblatt: VERFÜGUNG Feuerbrand: Änderung der Regelung von Feuerbrand; "Ausscheidung von Gebieten mit geringer Prävalenz" und Massnahmen der Fachstelle Pflanzenschutz zur Prävention und zur Bekämpfung in diesen Gebieten Ab 1. Januar 2020 gilt das neue Pflanzengesundheitsrecht (vgl. Verordnung vom 31. Oktober 2018 über den Schutz von Pflanzen vor besonders gefährlichen Schadorganismen [Pflanzengesundheitsverord- nung, PGesV; SR 916.20]). Neu wird der Feuerbrand (Erwinia amylovora) anders geregelt als bisher (vgl. Art. 6 der Verordnung des WBF und des UVEK vom 14. November 2019 zur Pflanzengesundheits- verordnung [PGesV-WBF-UVEK; SR 916.201] und Richtlinie Nr. 3 Überwachung und Bekämpfung von Feuerbrand (Erwinia amylovora [Burr.]) Winsl.et al. vom 2. Dezember 2019). Feuerbrand wechselt vom Status "Quarantäneorganismus" zum Status "Geregelter Nicht-Quarantäneorganismus". Dieser Wechsel bedeutet, dass für Feuerbrand ausserhalb "Gebieten mit geringer Prävalenz" keine Melde- und Bekämp- fungspflicht mehr besteht (ausser im Schutzgebiet Kanton Wallis). Die Fachstelle Pflanzenschutz hat für den Kanton Bern und nach Genehmigung des Bundesamtes für Landwirtschaft vorläufig zwei Gebiete ausgeschieden, in denen die Häufigkeit des Auftretens von Feuer- brand auf Wirtspflanzen (Prävalenz) gering gehalten werden soll. Es sind die Sicherheitszonen (4 km Ra- dius) um Baumschulparzellen in Büren an der Aare und Lüscherz. In Sachen Feuerbrand, Ausscheidung von "Gebieten mit geringer Prävalenz" und in Erwägung, - dass in diesen Gebieten jährlich - vorzugsweise -

Protokoll Der Mitgliederversammlung

Protokoll der Mitgliederversammlung Donnerstag, 10. Dezember 2020 Aufgrund der behördlichen Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann die Mitgliederver- sammlung nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden. Der Vorstand hat beschlossen, eine schriftliche Abstimmung durchzuführen. Die schriftliche Abstimmung ist gemäss der Verordnung 3 über Massnah- men zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) möglich, ohne dass dies in den Statuten vorgesehen ist. Stimmenzähler/in: Thomas Berz, Geschäftsleiter Laura Graziani, Geschäftsstelle Aufsicht: Madeleine Deckert, Präsidentin Christine Jakob, Vize-Präsidentin Stimmformulare eingegangen: (53) Aarberg, Aegerten, Arch, Bargen, Bellmund, Biel/Bienne, Brügg, Brüttelen, Büetigen, Bühl, Büren an der Aare, Diessbach, Dotzigen, Epsach, Erlach, Evilard, Finsterhennen, Hagneck, Hermrigen, Gals, Gampelen, Grossaffoltern, Ins, Ipsach, Jens, Kallnach, Kappelen, Lengnau, Leuzigen, Ligerz, Lüscherz, Lyss, Meinisberg, Merzligen, Mörigen, Müntschemier, Nidau, Oberwil bei Büren, Orpund, Pieterlen, Port, Radelfingen, Rapperswil, Rüti bei Büren, Safnern, Scheuren, Schüpfen, Schwadernau, Seedorf, Siselen, Studen, Sutz-Lattrigen, Täuffelen-Gerolfingen, Treiten, Tschugg, Twann-Tüscherz, Vinelz, Walperswil, Wengi, Worben Eingegangene Stimmen: 155, absolutes Mehr 78 Stimmformulare nicht eingegangen: (8) Bühl, Meienried, Müntschemier, Nidau, Port, Radelfingen, Scheuren, Twann-Tüscherz Traktanden 1. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 1. Juli 2020: Genehmigung 2. Tätigkeitsprogramm und Budget 2021: Genehmigung -

Vortrag Der Bau-, Verkehrs- Und Energiedirektion an Den Regierungsrat Betref- Fend Die Änderung Der Wasserbauverordnung Vom 15

Vortrag der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion an den Regierungsrat betref- fend die Änderung der Wasserbauverordnung vom 15. November 1989 (WBV) 1 ZUSAMMENFASSUNG Der Sagibach soll auf Antrag der Gemeinde Schwadernau den Gewässern der Jurage- wässerkorrektion (JGK) unterstellt werden. Dadurch ändert der Kostenverteilschlüssel, was eine Anpassung der Tabelle A im Anhang V der Wasserbauverordnung erfordert. Die geltende Formulierung von Artikel 2a WBV ist unvollständig und auf einen Fehler im Rahmen der Anpassung der Gesetzgebung an das Organisationsgesetz zurückzuführen. Er wird mit der vorliegenden Änderung berichtigt. 2 BESCHREIBUNG DER VORLAGE Die Einwohnergemeinde Schwadernau stellte am 27. März 2002 bei der Bau- Verkehrs- und Energiedirektion (BVE) das Gesuch, den untersten Teil des Binnenkanals auf dem Gemeindegebiet von Schwadernau (als "Sagibach" bezeichnet) ins Gewässernetz der JGK einzubeziehen. Bisher ist der 1,75 Kilometer lange "Sagibach" von der Gemeinde unterhalten worden, weil gemäss Schwellenfondsreglement von 1927 nur der Binnenka- nal, nicht aber der "Sagibach" aus damaliger Sicht Bestandteil des JGK-Gewässernetzes war. Der Einbezug des "Sagibachs" ins JGK-Gewässernetz ist zu unterstützen. Er gehört geo- grafisch zum Binnenkanal. Es liegt im Interesse aller Anliegergemeinden, den ganzen Gewässerlauf unter Kontrolle und in ordnungsgemässem Zustand zu halten. Sowohl die Begleitkommission der Gemeinden JGK-West wie das Wasser- und Energiewirt- schaftsamt (WEA) unterstützen das Gesuch der Gemeinde Schwadernau. Nicht betroffen von diesem Übergang ist das eingedolte Teilstück ab Strassenbrücke Schwadernau- Aegerten bis zum Auslauf in den Nidau-Büren-Kanal. Hier bleibt die Unterhaltsverpflich- tung der Firma E. Jordi, Säge- und Hobelwerk, Schwadernau, gemäss Vertrag mit der Gemeinde Schwadernau bestehen (Beschluss der Direktion für Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft des Kantons Bern vom 17. -

Stedtliinfo 2020, Ausgabe 1

StedtliInfo Leicht schneebedecktes Erlach Foto Martin Kobel Informationsblatt der Gemeinde Erlach 35. Jahrgang Nr. 1 / März 2020 Inhaltsverzeichnis Beitrag Seiten Vorwort des Präsidenten .............................................................................................................................................3 Medienmitteilungen 6. Februar 2020: Projekt Pflegeheim Erlach ����������������������������������4 6. Februar 2020: Informationen über Gemeinderatsbeschlüsse ...4 Berichte aus den Departementen Tourismus, Kultur und Freizeit Rückblick Adventsfenster 2019 ������������������������������������������������������4 Mitteilungen der Gemeindeverwaltung Personelles ....................................................................................7 Einführung Betreuungsgutscheinsystem .......................................7 Kehrichtabfuhr an Ostern und Pfingsten ........................................7 Aktionstag Sauberes Erlach ..........................................................8 Aufhebung Festzelt ........................................................................8 Steuererklärung online einreichen .................................................8 Einführung eUmzug .......................................................................8 Fazit EDV-Umstellung ....................................................................9 Tageskarten BSG ...........................................................................9 Öffnungszeiten 2020 ����������������������������������������������������������������������9 -

Leben Im Alter in Der Region Aarberg+7 Attraktiv – Sicher – Bezahlbar

Leben im Alter in der Region Aarberg+7 attraktiv – sicher – bezahlbar Vollversion vom 28. Oktober 2015 Altersleitbild der Gemeinden Aarberg, Bargen, Bühl, Kallnach, Kappelen, Hermrigen, Radelfingen, Walperswil Erstellt in der Zeit vom März bis Juli 2015 Autor: Samuel Ruggli, Aarberg Altersleitbild Aarberg+7 28.10.2015 Seite 1 Inhalt 1 Vorwort ........................................................................................................................... 4 2 Zusammenfassung ......................................................................................................... 5 2.1 Ausgangslage .............................................................................................................. 5 2.2 Ziele des Altersleitbildes ............................................................................................... 5 2.3 Vorgehen im Projekt ..................................................................................................... 5 2.4 Projektverlauf ............................................................................................................... 5 2.5 Altersleitbild 2006 ......................................................................................................... 5 2.6 Grundlagen für die Analysen ........................................................................................ 6 2.7 Demographische Entwicklung 2014 bis 2035 ............................................................... 6 2.8 Erkenntnisse aus den Umfragen ................................................................................. -

Einwohnergemeinde Worben Von a Bis Z

Einwohnergemeinde Worben von A bis Z Ausgabe 2019 - 2022 Vorwort des Gemeindepräsidenten Liebe Leserin, lieber Leser Sie halten bereits die 11. Ausgabe der Broschüre „Worben von A bis Z“ in den Händen, die Ihnen einmal mehr wichtige Informationen über die Einwohnergemeinde Worben ver- mittelt. Vermutlich sind Sie jetzt als Einwohnerin oder Einwohner oder auch als Gast in der Ge- meinde Worben, die sich zwischen den Städten Biel und Lyss, im Verwaltungskreis See- land befindet. Zumindest sind Sie im Moment dabei, unsere Informationsbroschüre zu le- sen. In diesem Sinne darf ich Sie schon einmal recht herzlich willkommen heissen! In der Broschüre "Worben von A bis Z" haben wir besonders wichtige Informationen für Sie zusammengefasst. Diese betreffen das Leben in der Schweiz und insbesondere in Worben. Es ist uns ein Anliegen, Sie möglichst gut zu informieren, damit Sie von unseren Angeboten optimal profitieren können. Zu jedem Eintrag finden Sie kurz beschrieben, was das Angebot beinhaltet und die entsprechenden Kontaktadressen. Entdecken und erleben Sie unsere Gemeinde! Ob als Bürger oder als Gast. Fühlen Sie sich bei uns ganz einfach zuhause. Gemeindepräsident Daniel Gyger im Januar 2019 2 Inhaltsverzeichnis Vorwort des Gemeindepräsidenten 2 Inhaltsverzeichnis 3 Gemeindeverwaltung 4 - 5 Gemeinderat 6 Ständige Kommissionen 7 Schulen 8 Politische Parteien 9 Kirchgemeinden 10 Burgergemeinde Worben 11 Seelandheim Worben AG 12 Wohn- und Werkheim Worben 13 Seeländische Wasserversorgung Worben 14 Stichworte zu einer Gemeinde im Seeland 15 Heimatmuseum