Strullendorf, Lindenallee

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

„Werden Und Vergehen“ - Skulpturen, Collagen Und Zeichnungen

Gemeindeverwaltung, Forchheimer Str. 32, 96129 Strullendorf, Tel. 09543-8226-0 (Fax: 8226-90), E-Mail: [email protected] Jahrgang 55 Freitag, den 13. Juli 2018 Nummer 28 „Werden und Vergehen“ - Skulpturen, Collagen und Zeichnungen von Brigitte Loch - - Einladung zur Vernissage - Offizielle Ausstellungseröffnung Samstag 28.07.2018, 14.00 Uhr Rathaus Strullendorf Ausstellungsdauer 28.07 - 26.10.2018 Fotos: Brigitte Loch Strullendorf - 2 - Nr. 28/18 Einladung zum 2. Kerwa-Cup 2018 Das etwas andere Bürgerschießen mit Aussicht auf viel Bier und Schokolade Von 8 – 99 Jahre kann jeder mitmachen, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich Es winken sehr attraktive Preise 1. Preis Kaffeevollautomat im Wert von 599,00 EURO 2. Preis Staubsauger Roboter im Wert von 209,00 EURO 3. Preis 2x Massagegutschein im Gesamtwert von 90,00 EURO Es wird auf einer sehr modernen, vollelektronischen Luftdruckanlage in Zeegendorf geschossen Die Ausschreibung und Anmeldung findet ihr auf unserer Internetseite und in Facebook. Auf geht’s, traut euch. Eure Schützenjugend Zeegendorf Strullendorf - 3 - Nr. 28/18 Immobilien und Baugrundstücke in der Gemeinde Strullendorf Stand: 07/2018 Aktuelle Gesuche: Grundstücke Baugrundstück mit 400-800 m² für freistehendes EFH oder Baugrundstück mit 400-700 m² oder Immobilie bis 800 m² EFH, Immobilie EFH, 100 – 200 m² Wfl. in Strullendorf, Amlingstadt, Geisfeld, freistehend in Strullendorf oder Ortsteil, gerne renovierungs- oder Leesten, Mistendorf, Roßdorf oder Wernsdorf. Angebot an: info@am- modernisierungsbedürftig, kein Denkmalschutz gunselmann.de oder 01782089332 Angebot an: 0175 / 4067310 Baugrundstück ab 650 m² in Geisfeld , anderen Gemeindeteilen von Strullendorfer Familie sucht Haus oder Grundstück in Strullendorf. Strullendorf oder Umgebung gesucht, Tel. 0151 / 23 27 82 45 Bitte alles anbieten, vielen Dank. -

01/01/2020 Frau Dr. Geber Elisabeth Schwalbenweg 1 ; 96135 Stegaurach 0951-290630 Glas 01/02/2020 Dr

Datum Praxis Adresse Geber 01/01/2020 Frau Dr. Geber Elisabeth Schwalbenweg 1 ; 96135 Stegaurach 0951-290630 Glas 01/02/2020 Dr. Glas Rainer Gabelsbergerstr. 7 ; 96050 Bamberg 0951 26667 Schad 01/03/2020 Frau Dr. Schad Claudia Tempelsgreuth 13 ; 96138 Burgebrach 09546-921300 Findel 01/04/2020 Frau Dr. Findel Stephanie Bamberger Str. 1a ; 96129 Strullendorf 09543-4434244 Findel 01/05/2020 Frau Dr. Findel Stephanie Bamberger Str. 1a ; 96129 Strullendorf 09543-4434244 Just 01/06/2020 Dr. Just Christian Hauptstraße 2 ; 91332 Heiligenstadt i.OFr09198 315 Glab 01/07/2020 Tierarztpraxis am Hauptsmoorwald; Herr Glabasnia TimSeehofstr. 45 ; 96052 Bamberg 0951 96830150 Mart Glab 01/08/2020 Frau Dr. Glabasnia-Bittel Martina Buchenweg 6 ; 96155 Buttenheim 09545-202 Amon 01/09/2020 Dres. Amon Paul u. Rosa Rothmühle 1 ; 96155 Buttenheim 09545-50113 Soriano 01/10/2020 Rosengartenpraxis; Dr. Soriano Shay Rosengarten 6 ; 96199 Zapfendorf 09547-872338 Geber 01/11/2020 Frau Dr. Geber Elisabeth Schwalbenweg 1 ; 96135 Stegaurach 0951-290630 Geber 01/12/2020 Frau Dr. Geber Elisabeth Schwalbenweg 1 ; 96135 Stegaurach 0951-290630 Meier 01/13/2020 Dr. Meier Clement Rothofer Weg 40 ; 96049 Bamberg 0951 601500 Hain 01/14/2020 Kleintierpraxis im Hain - Jana Lutz und Dr. Torsten Keil Schützenstr. 22 ; 96047 Bamberg 0951 27778; 0176 40480142 Körber 01/15/2020 Frau Körber Antonia Höfener Hauptstr. 37 ; 96135 Höfen 0951-93728164 Amon 01/16/2020 Dres. Amon Paul u. Rosa Rothmühle 1 ; 96155 Buttenheim 09545-50113 Kwast 01/17/2020 Frau Dr. Kwast Anna Röthenweg 1 ; 96194 Walsdorf 09549-981416 Merx 01/18/2020 Dres Gerres u. -

Mitteilungsblatt Nr. 05 Vom11.03.2015

Amtliches Mitteilungsblatt Markt Heiligenstadt i.OFr. www.markt-heiligenstadt.de Jahrgang 19 Mittwoch, den 11. März 2015 Nr. 5 am Samstag, 21. März 2015 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Kinder und Jugendliche, Umweltpünktlich zum Frühlingsanfang findet wieder unser Tag der Umwelt statt. Gemeinsam sammeln wir u.a. den Unrat ein, der sich über den Winter angehäuft hat. Stattfinden wird die Aktion am Samstag, 21.03.2015. Alle Bürger und Bürgerinnen sind herzlich eingeladen sich daran zu beteiligen. Der Umwelttag wird von den Gemeinderäten und Ortssprechern sowie von zahlreichen Vereinen, dem Kindergarten und der Schule unterstützt. Der Wertstoffhof in Heiligenstadt ist von 9:00 bis 13:00 Uhr geöffnet. Die Kompostie- rungsanlage bei Zoggendorf ist ganztags geöffnet. In Heiligenstadt ist der Treffpunkt um 9:00 Uhr am Marktplatz. In den Gemeindeteilen wird der Beginn vom jeweiligen Ortssprecher bzw. Gemeinderat festgelegt. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Einwohner des Marktes Heiligenstadt als Einzelperson, aber auch Jugendgruppen und Vereine, an dieser Aktion teilnehmen und gemeinsam ein Zeichen für unsere Umwelt setzen. Für Fragen wenden sie sich bitte an das Bürgerbüro, Tel. 09198/9299-31. Mit freundlichen Grüßen Foto: alphaspirit - Fotolia Krämer 1. Bürgermeister Heiligenstadt - 2 - Nr. 5/15 Jagdgenossenschaft Kalteneggolsfeld Amtliche Einladung zur nichtöffentlichen Bekanntmachungen Jahreshauptversammlung am Samstag, 21.03.2015 um 19:30 Uhr im Feuerwehrhaus in Vollzug der Wassergesetze Kalteneggolsfeld. Neufestsetzung eines Wasserschutzgebietes Tagesordnung: in den Gemarkungen Siegritz und Traindorf 1. Eröffnung und Begrüßung für die öffentliche Wasserversorgung des Marktes 2. Bericht des Jagdvorstehers Heiligenstadt aus dem Brunnen VI auf Fl.-Nr. 1070 der 3. Kassenbericht Gemarkung Siegritz, Markt Heiligenstadt 4. -

Mitteilungsblatt 17/2020

Gemeinde Gundelsheim www.gemeinde-gundelsheim.de Gemeinde Gundelsheim - Karmelitenstr. 11 - 96163 Gundelsheim Ausgabe 09/ 2020 Gemeinde Gundelsheim • Karmelitenstr. 11 • 96163 Gundelsheim Ausgabe 17 Tel.: 0951/94444- -Mail: [email protected] Freitag, 15. Mai 2020 Tel.: 0951/94444-0 ŏ(• E-Mail: [email protected] Freitag, 21. August 2020 Impuls. Genau in dieser besonderen Zeit beginnt die neue Wahlperiode 2020 - 2026. VielesB fokussiertÜ C H sich E Rauf E I Covid-19 und dabei wird manchmal auch vergessen, dass es noch andere Themen in der Welt, in unserer Gemeinde, im privaten Umfeld gibt. In den nächsten Jahren werden besonders die PunkteGUNDELSHEIM Klimawandel, Digitalisierung, soziale Gerechtigkeit als Entscheidungsparameter bei allen Debatten im Mittelpunkt stehen. Dabei müssen aus Worthülsen tatsächliche Handlungen abgeleitet werden.Bachstr. 12 96163 Gundelsheim Die Erwartungen an den Gemeinderat sind hoch und die Aufgaben vielfältig: Schaffung von Wohnraum, Bürger-Gast-Haus HS7, Gemeindebücherei, Erweiterung Kindertagesstätte, Kläranlage, Neugestaltung Karmelitenstraße, Nutzung Festplatz, Lärmschutz Autobahn, Radewege- und ÖPNV-Anbindung,Öffnungszeiten … Dabei gilt es weiterhin parteiübergreifend die beste Lösung zu finden, Kompromisse zu erzielen. Zwar liegt es in der Natur der Sache, dass es teilweise unterschiedliche Auffassungen gibt, trotzdem gilt es mit Fairness, Mo 17 – 19 Uhr Sonntag,Respekt und Ehrlichkeit dem zu diskutieren. 30. August 2020 Di 16 – 18 Uhr BesuchUnd am Ende Brunnenhaus sollten wir die gemeinsamen und Ab machungenHochbehälter einhalten und nurDo das 10von – anderen14 Uhr einfordern, was wir auch selbst bereit sind zu geben. Dann bräuchte es vieleSo Aufrufe 10 –u.a. 12 nachUhr 16ordentlichem Uhr bis 17 Parken, Uhr nach sauberen Rinnen am Straßenrand, nach sichtbaren Hausnummerierungen, nach regelmäßigen Heckenschnitt, nach Einhaltung der Anleinpflicht, nach angemessenem Abstand, Treffpunkt:nach Beachtung Rathaus, der Bauordnung Karmelitenstr. -

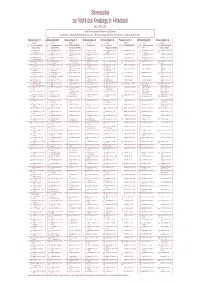

Stimmzettel Zur Wahl Des Kreistags in Hirschaid Am 02

Stimmzettel zur Wahl des Kreistags in Hirschaid am 02. März 2008 Jeder Wähler und jede Wählerin hat 60 Stimmen. Kein Bewerber oder keine Bewerberin darf mehr als 3 Stimmen erhalten, auch dann nicht, wenn sie mehrfach aufgeführt sind. Wahlvorschlag Nr. 01 Wahlvorschlag Nr. 02 Wahlvorschlag Nr. 03 Wahlvorschlag Nr. 04 Wahlvorschlag Nr. 05 Wahlvorschlag Nr. 06 Wahlvorschlag Nr. 07 Wahlvorschlag Nr. 08 Kennwort Kennwort Kennwort Kennwort Kennwort Kennwort Kennwort Kennwort (10) Christlich-Soziale Union in (20) Sozialdemokratische Partei (30) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - (40) Bürgerblock (BBL) (50) Überparteiliche (60) DIE REPUBLIKANER (REP) (70) Freie Demokratische Partei (80) Ökologisch-Demokratische 100 200 300 400 500 600 700 800 Bayern e. V. (CSU) Deutschlands (SPD) Alternative Liste (GRÜNE/AL) Wählergemeinschaft (ÜWG) (FDP) Partei und Parteifreie (11) Dr. Denzler Günther, Landrat, (21) Schick Franz-Josef, Rechtsanwalt, Kreisrat, (31) Fischer Gerlinde, Dipl.Wirtschaftsinformatikerin, (41) Pfister Johann, Dipl.Ing. (FH, TU), (51) Modschiedler Hans, Brauereibesitzer, Kreisrat, (61) Lorenz Joseph, Landwirt, Kreisrat, Hallstadt (71) Habermann Wilhelm, Selbst. Werbekaufmann, (81) Eichler(ödp/Parteifreie) Martin, Angestellter, Heiligenstadt i. OFr. Bezirkstagspräsident, Litzendorf Gde.Rat, Litzendorf Kreisrätin, Gundelsheim 1.Bürgermeister, Kreisrat, Bischberg Gde.Rat, Buttenheim Kreisrat, Stegaurach 101 201 301 401 501 601 701 801 (12) Göller Anneliese, Bäuerin, Kreisrätin, Frensdorf (22) Stößel Gudrun, Hausfrau, Kreisrätin, 2.Bgm., Fischer Gerlinde, Dipl.Wirtschaftsinformatikerin, (42) Deinlein Alfred, Landwirtschaftsmeister, Kreisrat, (52) Kellner Bruno, 1.Bürgermeister, Rattelsdorf Lorenz Joseph, Landwirt, Kreisrat, Hallstadt Habermann Wilhelm, Selbst. Werbekaufmann, Eichler Martin, Angestellter, Heiligenstadt i. OFr. Baunach Kreisrätin, Gundelsheim Scheßlitz Kreisrat, Stegaurach 102 202 402 502 (13) Rudrof Heinrich, Dipl.Betr.Wirt (FH), (23) Deinlein Manfred, Rechtsanwalt, Kreisrat, Stadtrat, (32) Fricke Bernd, Dipl.Psych. -

Mitteilungsblatt Der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach Und Der Mitgliedsgemeinden Markt Burgebrach Und Schönbrunn I

Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach und der Mitgliedsgemeinden Markt Burgebrach und Schönbrunn i. Steigerwald JAHRGANG 42 Donnerstag, 04.04.2019 NUMMER 14 Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach, Telefon 0 95 46 / 94 16 - 0 Hauptstraße 3, 96138 Burgebrach Telefax 0 95 46 / 94 16 - 10 E-Mail [email protected] Internet http://www.vg-burgebrach.de VG-Vorsitzender: Johannes Maciejonczyk, 1. Bgm. des Marktes Burgebrach Telefon 0 95 46 / 94 16 - 20 Stellvertreter: Georg Hollet, 1. Bgm. der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald Telefon 0 95 46 / 66 83 (priv. 59 22 04) Telefax 0 95 46 / 83 66 Handy 01 75 / 93 79 18 4 Amtsstunden: VG Burgebrach Mo u. Di 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.30 Uhr Mi 08.00 bis 12.00 Uhr Do 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr Fr 08.00 bis 13.00 Uhr Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald Di u. Do 13.15 bis 18.15 Uhr MARKT BURGEBRACH Bürgerversammlung Dippach Am Donnerstag, den 11.April 2019 um 19.30 Uhr findet eine ZU IHRER INFORMATION Bürgerversammlung für den Gemeindeteil Dippach im Wasserleitungsbau „im Grund“ beginnen Sitzungssaal des Rathauses Burgebrach statt. Die Erschließung unserer Gemeindeteile mit einem Anschluss Thema der Bürgerversammlung wird die Dorferneuerung im an die zentrale Wasserversorgung war und ist uns ein großes Gemeindeteil Dippach sein. Neben der Vorstellung der Pla- Anliegen. In enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen nung für die öffentlichen Dorferneuerungsmaßnahmen wird Zweckverband der Auracher Gruppe steht die Gesamt- auch über die Förderung privater Baumaßnahmen informiert. maßnahme im Bereich Oberköst, Küstersgreuth und Tempels- greuth unmittelbar vor der Fertigstellung. -

Schulpsychologen Für Grund- Und Mittelschulen Schuljahr 2020/21

Schulpsychologen für Grund- und Mittelschulen Schuljahr 2020/21 Schulamtsbezirk Name Schule/ Dienststelle zuständig für: Erlöserschule Gangolfschule Gaustadt Hainschule Kaulbergschule Erlöser-Mittelschule Bamberg BerRin Luitpoldschule Neuerbstr. 20 Groeschke, Martinschule 96052 Bamberg Tanja Rupprechtschule Tel. 0951/9321600 Trimmbergschule Wunderburgschule Bamberg Stadt Kunigundenschule Montessorischule GS Domschule Domschule Bamberg GS GS Burgwindheim Lin Obere Karolinenstr. 4a GS Ebrach Habermeier, 96049 Bamberg GS Pommersfelden Elke Tel. 0951/95200811 GS Schönbrunn Fax 0951/95200817 GS/MS Schlüsselfeld GS Stegaurach GS/MS Hallstadt Hans-Schüller-Grundschule GS/MS Breitengüßbach Königshofstr. 3 GS/MS Oberhaid BerRin Hoch, 96103 Hallstadt GS/MS Zapfendorf Jutta Tel. 0951/9740117 GS Strullendorf + 0951/974010 GS Buttenheim Fax 0951/9740129 GS Hirschaid GS Sassanfahrt Hans-Schüller-Grundschule Königshofstr. 3 Bamberg-Landkreis SRin Müller, Heidelsteigschule 96103 Hallstadt Nadine Bamberg Tel. 0951/974010 Fax 0951/9740130 GS Memmelsdorf Mittelschule Scheßlitz MS Scheßlitz Mittlerer Weg 8 Lin Rudrof, GS Königsfeld 96110 Scheßlitz Carola GS/MS Litzendorf Tel. 09542/ 772343 GS Stadelhofen Fax 09542/ 921096 GS Heiligenstadt Grundschule Lin Priesendorf-Lisdorf GS Priesendorf Seidenath, Schindsgasse 10 GS/MS Bischberg Christine 96170 Priesendorf GS Viereth-Trunstadt Tel. 09549/442 Fax 09549/5139 Kilian-Grundschule-Scheßlitz GS Scheßlitz Ostlandstr. 1 Lin Fösel, GS/MS Baunach 96110 Scheßlitz Sandra GS Kemmern Tel. 09542/921215 GS Rattelsdorf -

Schnelltestzentren Im Landkreis Bamberg Stand

Schnelltestzentren im Landkreis Bamberg Stand: 17.03.2021 Gemeinde Teststelle Straße Ort Öffnungszeiten Altendorf Drive-In-Station Im Elmen 6 96146 Altendorf Jeweils Sonntag von 13 bis 16 Uhr & Mittwoch von 16 bis19 Uhr Baunach Bürgerhaus Lechner Bräu Überkumstraße 17 96148 Baunach Jeweils Sonntag von 13 bis 16 Uhr & Mittwoch von 16 bis19 Uhr Bischberg Bürgersaal Bischberg Schulstraße 10 (Eingang über Holnsteinweg) 96120 Bischberg Jeweils Sonntag von 13 bis 16 Uhr & Mittwoch von 16 bis19 Uhr Breitengüßbach Hausarztpraxen im Gemeindegebiet Nach Terminvereinarung während der Infektionssprechstunde Burgebrach Windeck-Halle Grasmannsdorfer Str. 2b 96138 Burgebrach Jeweils Sonntag von 13 bis 16 Uhr & Mittwoch von 16 bis19 Uhr Burgwindheim Rathaus Burgwindheim Hauptstraße 26 96154 Burgwindheim Jeweils Sonntag von 13 bis 16 Uhr & Mittwoch von 16 bis19 Uhr Buttenheim Deichselbachschule Buttenheim Schulstraße 16 96155 Buttenheim Jeweils Sonntag von 13 bis 16 Uhr & Mittwoch von 16 bis19 Uhr Ebrach Rathaus Ebrach -Sitzungssaal- Rathausplatz 2 96157 Ebrach Jeweils Sonntag von 13 bis 16 Uhr & Mittwoch von 16 bis19 Uhr Sonntag von 13:00 bis 16:00 Uhr, Frensdorf Rathaus Frensdorf Kaulberg 1 96158 Frensdorf Hausärzte im Gemeindegebeit bieten weitere Testmöglichkeit an Gerach Laimbachtalhalle Gerach Hauptstraße 2 96161 Gerach Jeweils Sonntag von 13 bis 16 Uhr & Mittwoch von 16 bis19 Uhr Nach vorheriger Anmeldung unter: 0951 9444415: Gundelsheim Kulturraum am Rathaus Karmelitenstraße 11 96163 Gundelsheim Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr, Mittwoch 16.00 – 19.00 Uhr, Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag 13.00 bis 16.00 Uhr Hallstadt "altes" Feuerwehrgelände Mainstraße Mainstraße 28 96103 Hallstadt Jeweils Sonntag von 13 bis 16 Uhr & Mittwoch von 16 bis19 Uhr Hallstadt Bürocontainer am Sportgelände SV Dörfleins Flurstraße 20 96103 Hallstadt-Dörfleins Jeweils Sonntag von 13 bis 16 Uhr & Mittwoch von 16 bis19 Uhr Heiligenstadt i. -

Mitteilungsblatt

GEMEINDEMITTEILUNGSBLATT STEGAURACH | LANDKREIS BAMBERG Schloßplatz 1 | 96135 Stegaurach | www.stegaurach.de | [email protected] | Tel.: 0951-99 222-0 Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 8.00 – 12.00 Uhr, Do.: 14.00 – 18.00 Uhr Juli 2018 Nr. 07/2018 Unsere Highlights im Juli 2018 Gruppen zeigen LAGERLEBEN Eintritt: Der Eintritt ist für beide Tage gültig! Bei uns in der Gemeinde Seite 13 Senioren und Jugend Seite 19 Kirchliche Nachrichten Seite 14 Vereine Seite 23 2 Infotafel Infotafel Notrufnummern Kliniken in der Stadt Bamberg Klinikum am Bruderwald 0951 503-0 Feuer-Notruf 112 Klinik Dr. Schellerer 0951 503 - 44100 Polizei-Notruf 110 Klinikum am Michaelsberg 0951 503-0 Unfall-Rettungsdienst-Notruf 112 Geburtshaus Bamberg 0951 303637 Polizei Bamberg-Land 0951 9129 310 Ärztlicher Notfallruf 116 117 Giftnotruf 030 19240 Bürgersprechstunde im Rathaus Giftzentrale Nürnberg 0911 3982451 Am 05.07.2018 findet im Rathaus (ohne Voranmel- dung) die Bürgersprechstunde mit dem 1. Bürger- meister, Thilo Wagner, von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr Wichtige Telefonnummern statt. Ärztliche Bereitschaftspraxis 09546 88888 Telefonseelsorge (kostenlos) 0800 1110-111 Kinder- und Jugendtelefon (kostenlos) 0800 1110-222 Bücherei Stegaurach Tel.: 0951 50989620 Familienpflegewerk Bamberg 0951 502691 Öffnungszeiten: Mo 13.30 – 15.30 Uhr Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Bamberg e.V. Di 07.45 – 12.45 Uhr 0951 28192 15.00 – 17.30 Uhr Frauenhaus Bamberg - Hilfe und Beratung Mi 10.00 – 11.30 Uhr für Frauen und Kinder 0951 58280 Do 17.00 – 20.00 Uhr Psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstellen für Sucht- kranke u. deren Angehörige 0951 29957-40 An allen gesetzlichen Feiertagen in Bayern geschlossen. Katholische Beratungsstellen für Während der bayerischen Schulferien am Dienstag- Schwangerschaftsfragen 0951 29957-50 vormittag geschlossen. -

Informationen Zu Öffnung & Service Ihrer Gemeindeverwaltung

Gemeindeverwaltung, Forchheimer Str. 32, 96129 Strullendorf, Tel. 09543-8226-0 (Fax: 8226-90), E-Mail: [email protected] Jahrgang 57 Freitag, den 1. Mai 2020 Nummer 18 Informationen zu Öffnung & Service Ihrer Gemeindeverwaltung Am 04. Mai 2020 „öffnet“ das Rathaus Strullendorf wieder und bietet gewohnte Dienstleistungen an – zumindest soweit, wie es die derzeitige Situation zulässt. Die Sicherheit der Bürger/innen und Mitarbeiter/innen besitzt wei- terhin oberste Priorität. Deshalb ist die „Öffnung“ des Rathauses mit zwei Besonderheiten verbunden: Persönliche Vorsprachen teils mit/ohne Termin möglich Das Rathaus kann ab 04. Mai 2020 weiterhin mit Terminvereinbarung aufgesucht werden. Hinsichtlich einer Terminvereinbarung finden Sie auf unserer Homepage www.strullendorf.de und Seite 2 dieser Ausgabe die Kontaktdaten. So können wir zum einen vermeiden, dass es für Sie zu Wartezeiten im Rathaus kommt. Zum anderen lässt sich dadurch bereits im Vorfeld abklären, ob ein persönliches Erscheinen überhaupt notwendig ist und ggf. welche Unterlagen erforderlich sind. Darüber hinaus können im Falle einer Infektion die jeweiligen Kontaktpersonen ermittelt werden. Sonderregel Bürgerbüro Von dieser Regelung ausgenommen ist der Besuch des Bürgerbüros. Ein Besuch ist ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Hier gilt die Bedingung, dass der Besuch aus trif- tigem Grund erfolgen soll. Die Bürgerinnen und Bürger werden nur am jeweiligen freien Schalter bedient, hier- durch soll die Besucherzahl und das Personenaufkommen an einem Ort zur Sicherheit von uns Allen beschränkt werden. Ein Aufenthalt im Wartebereich des Bürgerbüros ist daher derzeit nicht möglich. Masken- und Händedesinfektionspflicht Für Besuche/Termine im Rathaus Strullendorf gelten eine Masken-Pflicht, die Abstandsregeln sowie das Hände- desinfizieren beim Betreten. Im Eingangsbereich des Rathauses Strullendorf wurde eine Möglichkeit zur Hand- desinfektion geschaffen. -

WWL Umweltplanung Und Geoinformatik Gbr Dipl

FLUSSPARADIES FRANKEN SIEBEN-FLÜSSE-WANDERWEG Abschlussbericht: Zielpunktkataster, Streckenvermessung, Beschilderungsplanung WWL Umweltplanung und Geoinformatik GbR Dipl. Hyd. Alexander Krämer [email protected] Mozartweg 8 79189 Bad Krozingen Fon: +49 (0)7633 / 101870 Fax: +49 (0)7633 / 101874 Bad Krozingen, September 2015 Sieben-Flüsse-Wanderweg – Abschlussbericht 1 Einleitung Der 200 km lange Sieben-Flüsse-Wanderweg verbindet die Talräume von Main und Regnitz mit den umliegenden Landschaften der Fränkischen Schweiz, der Haßberge und des Steigerwaldes. Die Route quert dabei insgesamt sieben Flüsse: Aurach, Rauhe und Reiche Ebrach, Regnitz, Main, Itz und Baunach. Im Zentrum liegt die UNESCO-Welterbestadt Bamberg. Auf dem Wanderweg lässt sich die Vielfalt der Region erleben: touristische Höhepunkte, Kleinode am Wegesrand, romantische Fachwerkdörfer, besondere Naturerlebnisse und fränkische Genüsse in einer herausragenden landschaftlichen Vielfalt. Die Projektumsetzung erfolgte durch das Flussparadies Franken e. V., die Projektlaufzeit war von 2009 bis 2015. Projektbeteiligte: (26 Kommunen aus 4 Landkreisen in zwei Bezirken): Altendorf, Bamberg, Bad Staffelstein, Baunach, Bischberg, Breitengüßbach, Buttenheim, Ebelsbach, Ebensfeld, Eggolsheim, Eltmann, Gundelsheim, Hallerdorf Hallstadt, Hirschaid, Kemmern, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Pettstadt, Rattelsdorf, Reckendorf, Stettfeld, Strullendorf, Viereth-Trunstadt, Zapfendorf in Zusammenarbeit und Abstimmung mit: Landesverband Bayern der Deutschen Gebirgs- und Wandervereine -

Der Umgebung Bambergs

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Bericht der naturforschenden Gesellschaft Bamberg Jahr/Year: 1947 Band/Volume: 30 Autor(en)/Author(s): Schneid Theodor Artikel/Article: Die Laufkäfer (Carabiden) und Schwimmkäfer (Dytisciden) der Umgebung Bambergs 107-142 Die Laufkäfer (Carabiden) und Schwimmkäfer (Dytisciden) der Umgebung Bambergs Ein Beitrag zur Kenntnis der Coleopterenfauna Frankens von Dr. Theod. Schneid Einleitung Seit einer Reihe von Jahren bin ich daran, die heimischen Insektensammlungen des Naturalienkabinettes Bamberg zu brauchbaren Lokalfaunen auszubauen. Auch Coleopteren wurden zielbewußt eingetragen, so daß ich hier nun allmählich daran gehen kann, die bisherigen Sammelergebnisse in systematische Listen aufzuneh men. Da über die Bamberger Coleopterenfauna bisher noch relativ sehr wenig bekannt wurde, dürfte deren Veröffentlichung einen gewissen Beitrag darstellen zur Kenntnis der fränkischen Coleopterenfauna überhaupt und auch weitere Entomologenkreise interessieren. In der gegenwärtigen Veröffentlichung zeige ich zunächst die Liste meiner Sammelresultate an Carabiden und Dytisciden, die ich bisher vielleicht relativ am weitesten zu fördern vermochte. Sie will aber nicht Anspruch auf Vollständigkeit erheben, so daß sie bereits ein volles Bild der diesbezüglichen Bamberger Fauna zu geben vermöchte, sondern dürfte im Laufe der Zeit ganz gewiß noch mancherlei Bereicherung erfahren. Ich habe es auch im allgemeinen unterlassen,