People on the Move

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Membres Participants Du Synode Sur La Famille

Membres participants du Synode sur la famille Voici la liste complète et définitive des participants à la XIV Assemblée générale ordinaire du Synode des Évêques (4-25 octobre): A. Les Pères synodaux selon la nature de leur mandat I. PRÉSIDENT Le Saint-Père II. SECRÉTAIRE GÉNÉRAL Le Cardinal Lorenzo Baldisseri III. PRÉSIDENTS DÉLÉGUÉS Le Cardinal André Vingt-Trois, Archevêque de Paris (France) Le Cardinal Luis Antonio G. Tagle, Archevêque de Manille (Philippines) Le Cardinal Raymundo Damasceno Assis, Archevêque d'Aparecida (Brésil) Le Cardinal Wilfrid Fox Napier, OFM, Archevêque de Durban (Afrique du Sud) IV. RAPPORTEUR GÉNÉRAL Le Cardinal Péter Erdö, Archevêque d'Esztergom-Budapest et Président de la Conférence épiscopale (Hongrie), Président du Conseil des Conférences épiscopales d'Europe V. SECRÉTAIRE SPÉCIAL Mgr.Bruno Forte, Archevêque de Chieti-Vasto (Italie) VI. COMMISSION POUR L'INFORMATION Président: Mgr.Claudio Maria Celli, Président du Conseil pontifical pour les communications sociales Secrétaire: Le P.Federico Lombardi, Directeur de la Salle de Presse du Saint-Siège VII. Des églises catholiques orientales Synode de l'Eglise copte ex officio: SB Isaac Ibrahim Sedrak, Patriarche d'Alexandrie Synode de l'Eglise melkite ex officio: SB Grégoire III Laham, BS, Patriarche d'Antioche élu: Mgr.Georges Bacouni, Archevêque de Akka Synode de l'Eglise syriaque ex officio: SB Ignace Youssif III L'Abbéma Younan, Patriarche d'Antioche Synode de l'Eglise maronite ex officio: SB le Cardinal Béchara Boutros carte Raï, OMM, Patriarche d'Antioche -

Romero: Person and His Charisma with the Pontiffs

260914: Julian Filochowski Romero: Person and His Charisma with the Pontiffs. It is my intuition that ‘the annunciation’ is just around the corner; that is an announcement from Rome - not from the Angel Gabriel, but from the Cardinal ‘Angel’ (Angelo) Amato, Head of the Congregation for the Causes of the Saints – an announcement that our beloved Servant of God, Oscar Romero, will be raised to the altars during 2015. Oremus! Archbishop Romero is not only the most famous Salvadoran of our times, but also the most loved and simultaneously the most hated. Nevertheless it seems entirely fitting to me to adapt the words from Shakespeare’s Julius Caesar, “he was the noblest Salvadoran of them all”. Indeed today he is recognised as such, repeatedly acclaimed by President Funes as the ‘spiritual guide of the nation’ - with monuments and memorials in almost every town and village in El Salvador. He has been described as a national treasure. As a holy prophet and martyr, Oscar Romero is, I would suggest, a precious diamond, who adds a special redemptive lustre to the universal Church of the 20th century. For over 30 years, however, Archbishop Romero’s detractors inside the Church have tried to paint a picture of him as a rather cheap fake diamond - naïve, vain, manipulated, doctrinally heterodox and politically extreme. (In truth they feared Romero’s canonisation might be interpreted as the canonisation of liberation theology.) And they are still not finished - even though their curial leader, the Colombian Cardinal Alfonso Lopez Trujillo, has now gone to that great dicastery in the sky, with God. -

La Morte Non È Mai Il Bene Dell'uomo

Poste Italiane SpA www.ilporticocagliari.it Spedizione in abb.to postale 70% Roma Aut MP–AT/C/CA/ DOMENICA 29 APRILE ANNO XV N. 17 EURO 1,00 Settimanale diocesano di Cagliari Evidenza 2 Un prete verso gli onori dell'altare Nella giornata degli ex alunni del Seminario regionale presentata la figura di don Antonio Loi, sacerdote in odore di santità Territori 4 Festa per la Madonna di Bonaria Sono giorni di celebrazioni particolari per i Mercedari, in occasione degli ottocento anni La morte non è mai dalla fondazione il bene dell'uomo Diocesi 8 Convegno Caritas di Andrea Pala volontariato A Selargius una giornata per riflettere l suo papà l’aveva detto, “Alfie ap- all’etica medica». quel grido ultimo giungesse nella sua ste- sul tema del dono e partiene all’Italia”. Aveva detto Una doverosa precisazione da parte del rile aula; non ha neppur provato a interlo- dell'impegno a favore così dopo la corsa dell’ultima spe- giurista che sottolinea anche come «quel quire nel destino di Alfie e dei suoi genito- «I degli altri con gli ranza nel nostro Paese, il contatto con l’O- bimbo non appartiene all’ospedale, non è ri con una parola di chi sa cos’è il dolore». studenti protagonisti spedale Bambino Gesù e il colloquio con prigioniero di quel letto, anche se le noti- Anzani parla di aspetto disumano intorno il papa Francesco. Adesso è vero, Alfie ap- zie di una notte carica di angoscia parlano a questa vicenda: l'incrudelimento «verso partiene all’Italia, il nostro governo gli ha della determinazione a chiudere il caso due genitori provati già da un immenso Interni 9 concesso la cittadinanza, Alfie è italiano». -

Wikipedia, L'enciclopedia Libera

Concistori di papa Francesco Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Voce principale: Papa Francesco . Papa Francesco Questa voce raccoglie l'elenco completo dei concistori ordinari pubblici per la creazione di nuovi cardinali presieduti da papa Francesco , con l'indicazione di tutti i cardinali creati. Durante il suo pontificato, Franceso ha creato 56 nuovi cardinale da 39 nazioni, 11 dei quali non avevano mai avuto un cardinale prima. Di questi, 44 sono elettori e 12 non elettori. Indice [nascondi] • 122 febbraio 2014 • 214 febbraio 2015 • 319 novembre 2016 • 4Note • 5Voci correlate • 6Altri progetti 22 febbraio 2014 [modifica | modifica wikitesto ] Il 22 febbraio 2014, durante il suo primo concistoro , papa Francesco ha creato diciannove nuovi cardinali (sedici elettori e tre ultraottantenni). [1] I sedici nuovi porporati sono: [2] • Pietro Parolin , arcivescovo titolare di Acquapendente , Segretario di Stato ; creato cardinale presbitero dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela - è il più giovane cardinale italiano vivente; • Lorenzo Baldisseri , arcivescovo titolare di Diocleziana , segretario generale del Sinodo dei vescovi ; creato cardinale diacono di Sant'Anselmo all'Aventino ; • Gerhard Ludwig Müller , arcivescovo-vescovo emerito di Ratisbona , prefetto della Congregazione per la dottrina della fede ; creato cardinale diacono di Sant'Agnese in Agone ; • Beniamino Stella , arcivescovo titolare di Midila , prefetto della Congregazione per il clero ; creato cardinale diacono dei Santi Cosma e Damiano ; • Vincent Gerard Nichols , arcivescovo di Westminster (Inghilterra), creato cardinale presbitero del Santissimo Redentore e Sant'Alfonso in via Merulana; • Leopoldo José Brenes Solórzano , arcivescovo di Managua (Nicaragua), creato cardinale presbitero di San Gioacchino ai Prati di Castello ; • Gérald Cyprien Lacroix , I.S.P.X. -

Porpora E Popolo La Carica Dei 101 Cardinali Del Papa

Quotidiano Data 28-11-2020 la Repubblica Pagina 1+20/1 Foglio 1 / 4 La svolta di Frfincesco IL VATICANO Così i cardinali scelti dal Papa Porpora e popolo cambieranno la Chiesa La carica dei 101 di Miguel Gotor alle pagine 20e21 cardinali del Papa Con il Concistoro di oggi Francesco nomina tredici nuovi principi della Chiesa. E aggiunge un tassello al futuro Conclave. Vicino agli ultimi e globalizzato il che rende ancora più interessanti le origi- di Miguel Gotor nalità, le anomalie e gli scarti. ggi papa Francesco cele- E parziale lo sguardo di chi sostiene che il bra nella Basilica Vaticana papa con i concistori forgia il collegio che in- il settimo concistoro del dividuerà il suo successore a propria imma- suo pontificato, elevando gine e somiglianza perché la storia della alla porpora tredici nuovi Chiesa è piena di sorprese. Tuttavia, è vero O cardinali. Nove di loro, che l'analisi delle scelte compiute e le singo- avendo meno di 80 anni, le biografie dei cardinali permettono di trat- avranno il diritto di partecipare a un nuovo teggiare l'idea di Chiesa del pontefice re- conclave. gnante, misurando La giusta statera deipor- Se il poeta Gioacchino Belli potesse assi- porati per citare il titolo di un trattato del stere alla cerimonia non esiterebbe a cele- 1648 dedicato a questo argomento, un gene- brare Li cardinali novie Licardinali ar Conci- re editoriale antico e sempre in auge. storo per citare i titoli di alcuni suoi sonetti con cui riprendeva gli aspetti più teatrali del Il mix di vecchi e giovani cerimoniale dei «ppeperoni» - così li chiama- Si diceva degli scarti rivelatori. -

Notiziario10 05 Scarica Allegato

Numero 10 1° Ottobre 2005 DECRETO DI RETTIFICA » 429 RENDICONTO CIRCA L’UTILIZZO DELLE SOMME DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF PERVENUTE ALLA CEI NELL’ANNO 2004 » 430 DETERMINAZIONE CONCERNENTE L’ADEGUAMENTO DEL VALORE MONETARIO DEL PUNTO PER L’ANNO 2006 » 441 COMUNICATO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE (19-22 settembre 2005) » 442 RAPPRESENTANTI DELLA CEI NELLA XI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI » 452 COMUNICAZIONE CONCERNENTE P. LUIGI (GINO) BURRESI, DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA » 453 ADEMPIMENTI E NOMINE » 455 NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA a cura della Segreteria Generale NUMERO 10 1° OTTOBRE 2005 Decreto di rettifica Al fine di rimuovere talune imprecisione testuali riscontrate in alcu- ni atti ufficiali della Conferenza Episcopale Italiana, è stato predisposto un decreto di rettifica del Cardinale Presidente, riportato di seguito. Prot. n. 752/05 Roma, 12 settembre 2005 Il Presidente – VISTE le norme complementari del codice di diritto canonico adotta- te dalla Conferenza Episcopale Italiana; – CONSIDERATA la necessità di rettificare talune imprecisioni testuali; – AI SENSI dell’art. 27 dello statuto della Conferenza Episcopale Ita- liana, decreta 1. Il quarto capoverso del decreto n. 662/94 del 4 ottobre 1994, pubblicato nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”, nu- mero 6 del 21 ottobre 1994, con il quale sono state promulgate le di- sposizioni di carattere normativo sul digiuno e l’astinenza contenute nel n. 13 della Nota pastorale “Il senso cristiano del digiuno e dell’asti- nenza”, è rettificato nel modo seguente: dele “59” adde “60”. 2. Il § 1, lettera b), secondo asterisco, della delibera, promulgata con decreto n. -

The Last Confession by Roger Crane

THE LAST CONFESSION BY ROGER CRANE DRAMATISTS PLAY SERVICE INC. THE LAST CONFESSION Copyright © 2014, Roger Crane All Rights Reserved CAUTION: Professionals and amateurs are hereby warned that performance of THE LAST CONFESSION is subject to payment of a royalty. It is fully protected under the copyright laws of the United States of America, and of all countries covered by the International Copyright Union (including the Dominion of Canada and the rest of the British Commonwealth), and of all countries covered by the Pan- American Copyright Convention, the Universal Copyright Convention, the Berne Convention, and of all countries with which the United States has reciprocal copyright relations. All rights, including without limitation professional/amateur stage rights, motion picture, recitation, lecturing, public reading, radio broadcasting, television, video or sound recording, all other forms of mechanical, electronic and digital reproduction, transmission and distribution, such as CD, DVD, the Internet, private and file-sharing networks, information storage and retrieval systems, photocopying, and the rights of translation into foreign languages are strictly reserved. Particular emphasis is placed upon the matter of readings, permission for which must be secured from the Author’s agent in writing. The English language stock and amateur stage performance rights in the United States, its territories, possessions and Canada for THE LAST CONFESSION are controlled exclusively by DRAMATISTS PLAY SERVICE, INC., 440 Park Avenue South, New York, NY 10016. No professional or nonprofessional performance of the Play may be given without obtaining in advance the written permission of DRAMATISTS PLAY SERVICE, INC., and paying the requisite fee. Inquiries concerning all other rights should be addressed to Alan Brodie Representation, Paddock Suite, The Courtyard, 55 Charterhouse Street, London EC1M 6HA, England. -

Archbishop with an Attitude : Oscar Romero's Sentir Con La Iglesia

Archbishop with an Attitude Oscar Romerds Sentir con la Iglesia Douglas Marcouiller, S.J. BX3701 S88x Studies in the spirituality of Jesuits. Issue: v.35:no.3(2003:May) Arrival Date: 05/22/2003 O'Neill Periodicals 35/3 • MAY 2003 THE SEMINAR ON JESUIT SPIRITUALITY The Seminar is composed of a number of Jesuits appointed from their provinces in the United States. It concerns itself with topics pertaining to the spiritual doctrine and practice of Jesuits, especially United States Jesuits, and communicates the results to the members of the provinces through its publication, STUDIES IN THE SPIRITUALITY OF JESUITS. This is done in the spirit of Vatican Li's recommendation that religious institutes recapture the original inspiration of their founders and adapt it to the circumstances of modern times. The Seminar welcomes reactions or comments in regard to the material that it publishes. The Seminar focuses its direct attention on the life and work of the Jesuits of the United States. The issues treated may be common also to Jesuits of other regions, to other priests, religious, and laity, to both men and women. Hence, the journal, while meant especially for American Jesuits, is not exclusively for them. Others who may find it helpful are cordially welcome to make use of it. CURRENT MEMBERS OF THE SEMINAR Robert L. Bireley, S.J., teaches history at Loyola University, Chicago, IL (2001). Richard A. Blake, S.J., is chairman of the Seminar and editor of STUDIES; he teaches film studies at Boston College, Chestnut Hill, MA (2002). Claudio M. Burgaleta, S.J., is executive director of Estudios Pastorales para la Nueva Evangelizacion, in Oceanside, NY (2002). -

Roulotte E Pregiudizio

MENSILE DELLA CARITAS ITALIANA - ORGANISMO PASTORALE DELLA CEI - ANNO XL - NUMERO 3 - WWW.CARITASITALIANA.IT aprile 2007 Italia Caritas POSTE ITALIANE S.P.A. SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L.27/02/2004 N.46) ART.1 COMMA 2 DCB - ROMA ART.1 IN L.27/02/2004 N.46) 353/2003 (CONV. - D.L. POSTALE SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO S.P.A. POSTE ITALIANE ROM IN ITALIA, TRA DISAGIO SOCIALE E DISTANZA CULTURALE ROULOTTE E PREGIUDIZIO SETTIMANE SOCIALI CATTOLICI E BENE COMUNE, CENT’ANNI DI ANALISI BURUNDI LA PACE CHE ARRETRA E IL MIRACOLO DI KAMENGE KOSOVO UNA PROVINCIA STAGNANTE, IN ATTESA DEL NUOVO STATUS sommario ANNO XL NUMERO 3 Mensile della Caritas Italiana editoriale Organismo Pastorale della Cei MENSILE DELLA CARITAS ITALIANA - ORGANISMO PASTORALE DELLA CEI - ANNO XL - NUMERO 3 - WWW.CARITASITALIANA.IT IN COPERTINA aprile 2007 via Aurelia, 796 di Vittorio Nozza Un bambino rom al finestrino 00165 Roma della sua roulotte www.caritasitaliana.it email: in un campo del nord Italia: Italia Caritas l’integrazione presuppone [email protected] maggiore conoscenza Italia Caritas e garanzia dei diritti, anche tramite una nuova legge direttore LA SORGENTE LONTANA foto Loris Savino - Reuters Vittorio Nozza direttore responsabile POSTE ITALIANE S.P.A. SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L.27/02/2004 N.46) ART.1 COMMA 2 DCB - ROMA ART.1 IN L.27/02/2004 N.46) 353/2003 (CONV. - D.L. POSTALE SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO S.P.A. POSTE ITALIANE ROM IN ITALIA, TRA DISAGIO SOCIALE E DISTANZA CULTURALE Ferruccio -

Boko Haram Invades Restive City of Gombe Islamists Take Fight Into Chad

SUNDAY, FEBRUARY 15, 2015 INTERNATIONAL Nigeria faces critical six weeks to polling day LAGOS: Nigerians had been due to elect National Electoral Commission’s accept- uine concerns” for a free, fair and credible violence-wracked northeast. Court lawyer Festus Keyamo warned: “Any fur- a new president yesterday until the elec- ance of advice from the country’s security election, the spokesman said. action could equally come from the PDP ther postponement beyond the 30 days toral commission delayed the vote by six chief and its impact on the political cam- if there are further problems in issuing to the May 29 handover date will be a weeks, citing fears about security and the paign. The All Progressives Congress Legal action all voter cards to the 68.8 million regis- recourse to civil disobedience and ongoing Boko Haram insurgency. The (APC) and its candidate Muhammadu Should elections go ahead on March tered electors or if there are claims from unrest.” Violence “may prompt the mili- country will now go to the polls for presi- Buhari were seen as mounting the first 28, they would be within the timeframe either side of voter fraud. A key question tary to seize power and truncate the cur- dential and parliamentary elections on serious opposition challenge to President under electoral laws that stipulate vot- will be whether any disputes can be rent democratic dispensation”, he March 28, with gubernatorial and state Goodluck Jonathan’s Peoples Democratic ing cannot be held later than 30 days resolved before the handover, particu- added. house assembly polls two weeks later on Party (PDP). -

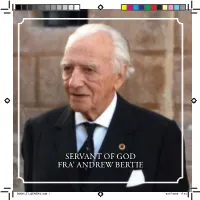

Servant of God Fra' Andrew Bertie

SERVANT OF GOD FRA’ ANDREW BERTIE A BOOKLET_GENERIC.indd 1 02/07/2020 15:34 © BASMOM 2020 Email: [email protected] website: www.orderofmalta.org.uk Registered Charity No. 1103567 (England & Wales) Registered Charity No. SCO 040124 (Scotland) Company No. 05039938 B BOOKLET_GENERIC.indd 2 02/07/2020 15:34 CONTENTS Introduction ....................................................... 3 Election as 78th Grand Master ........................... 5 Works as Grand Master ...................................... 7 Spirituality ......................................................... 9 Early years ........................................................ 11 Works for the Order of Malta ........................... 11 Death of Fra’ Andrew Bertie ............................. 17 The path to sainthood ..................................... 19 Prayers of intercession ...................................... 23 1 BOOKLET_GENERIC.indd 1 02/07/2020 15:34 A current and a future Grand Master: Fra’ Andrew Bertie with Fra’Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto 2 BOOKLET_GENERIC.indd 2 02/07/2020 15:34 INTRODUCTION Fra’ Andrew Bertie, 78th Grand Master of the Sovereign Order of Malta, was a deeply respected and revered figure, by the 13,500 members of the Order worldwide, by the Church, and by all with whom he came into contact. His vocation, as a Professed Knight of the Order, was to care for the poor and the sick, and to demonstrate this inspiration through his deep Christian spirituality. He lived modestly, with humility and with intense faith. -

The Battalion • Impressions of Sunday’S Race Tuesday, August 8, 1978 News Dept

Inside Tuesday » A&M graduates guard Lady Bird Johnson — p. 3. » Manilow concert scheduled for this fall is canceled — p. 3. The Battalion • Impressions of Sunday’s race Tuesday, August 8, 1978 News Dept. 845-2611 - p. 8. College Station, Texas Business Dept. 845-2611 Pope’s successor to be named by large group of cardinals By ERNEST SAKLER Italian “papabili ’ — potential papal candidates — year-old Segri-born Felici is a polished and pungent United Press International include Cardinals Giovanni Benelli, Sergio Pignedoli, speaker who leans toward the conservative. He is dis VATICAN CITY — Pope Paul Vi’s successor, whose Sebastiano Baggio, Pericle Felici, Giovanni Colombo, trusted by church progressives. A cardinal since 1967, election will decide the future of the Roman Catholic Michele Pellegrino, Antonio Poma, Corrado Ursi and his lack of pastoral experience could hurt him in papal church and perhaps the allegiance of nearly 700 million Albino Luciani. balloting. faithful, probably will come from a group of fewer than Non-Italian cardinals, who were given long-shot Luciani: A theologian and philosopher, he is one of 20 cardinals, Vatican experts said Monday. chances for election, include American Cardinals John the newest cardinals, named in 1973. Born in Forno di Predicting the outcome of a papal election is always F. Dearden and John J. Wright, Leon Duval of Canale in 1912 he is vice president of the Italian difficult, but particularly so this time because the Col Algeria, Gabriel Garrone and Jean Villot of France, Bishops’ Conference. lege o* Cardinals is the largest in history. James Knox of Australia, Franz Koenig of Austria, Pellegrino: The retired archbishop of Turin is There will be 115 cardinals meeting in Maurice Roy of Canada, Johannes Willenbrands of Hol viewed by many traditionalists as too liberal.