Plan Lumière Gesamtkonzept

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Schifffahrt Titelbild Umschlag: Kursschiff Auf Der Fahrt Nach Horgen, 2011

Horgner Jahrheft 2012 Schifffahrt Titelbild Umschlag: Kursschiff auf der Fahrt nach Horgen, 2011. Horgner Jahrheft 2012 Inhalt Schifffahrt Seite Vorwort 3 Theo Leuthold Die Verkehrsschifffahrt 5 Andrea Mader Schiffswartehallen am Zürichsee 14 Andrea Mader Zürichseekapitän Ernst Rimensberger 26 James J. Frei Die «schwimmende Brücke» über den Zürichsee 30 Die Crew auf dem Fährschiff Die Leute im Hintergrund Albert Caflisch Bootsplätze 36 Monika Neidhart Max Bachmann: Mit «Pollan» unterwegs 40 Hans Erdin Die Kreuzerpokal-Regatta 43 Doris Klee Flugtag 1921 in Horgen 46 Doris Klee Horgen im Jahr 2011 48 Chronik, Sportlerehrungen und Bevölkerungsstatistik Marianne Sidler und Albert Caflisch Bibliografie, Bildnachweis und Impressum 56 Die Redaktionskommission (von links nach rechts): Hans Erdin, Monika Neidhart, James J. Frei, Doris Klee, Albert Caflisch, Marianne Sidler und Theo Leuthold. Vorwort Schifffahrt – auch für Horgen von Bedeutung Liebe Leserinnen, liebe Leser Einmal mehr halten Sie das neue Jahrheft in Händen, und schon das Titelbild versetzt uns in eine besondere Stimmung. Der Raddampfer, der auf uns zufährt, lädt uns ein, ins neue Jahrheft einzutauchen. Heute ist es die Seesicht, die unsere Gemeinde zu einer höchst begehrten Wohnlage macht; früher war es der See, der als Verkehrsachse von grosser Bedeutung war. Wer die Geschichte von Horgen etwas genauer verfolgt, der weiss natürlich, dass unser Ortsmuseum – die Sust – ehemaliger Warenumschlagplatz war und wesentlich zur Entwicklung von Horgen beigetragen hat. Wir müssen aber gar nicht so weit zurück- blicken. Schlagen Sie das Jahrheft auf Seite 17 auf und bewundern Sie unseren Bahnhofplatz samt «Minischiffsteg», wie er sich vor gut 100 Jah- ren präsentiert hat – er hätte auch einen Preis verdient. -

Stadtarchiv Zürich

Stadtarchiv Zürich Stadtarchiv Zürich Jahresbericht 2009 /2010 Haus zum Untern Rech, Neumarkt 4, CH-8001 Zürich Telefon +41 (0)44 266 86 46 Telefax +41 (0)44 266 86 49 /2010 E-Mail-Adresse: [email protected] Internet-Adresse: www.stadt-zuerich.ch/stadtarchiv Öffnungszeiten des Lesesaals (3. Stock): Dienstag bis Freitag von 0800 bis 1700 Uhr (über Mittag 1200 bis 1300 Uhr keine Fachauskünfte) Vorausbestellungen von Büchern und Archivalien sind er- wünscht Bücher- und Aktenbestellungen vom Archivlager am Neu- markt werden ausgeführt: 0830, 0930, 1030, 1130, 1330, 1430, 1530 Uhr Aktenbestellungen aus Aussenlagern: Vorausbestellungen Jahresbericht 2009 bis Mittwochabend auf Dienstag folgender Woche Das Stadtarchiv Zürich ist eine Abteilung des Präsidialdepartements der Stadt Zürich Stadtarchiv Zürich Stadtarchiv STADTARCHIV ZÜRICH JAHRESBERICHT 2009 /2010 1 Herausgeberin Stadt Zürich Stadtarchiv Zürich Haus zum Untern Rech Neumarkt 4 CH-8001 Zürich [email protected] Redaktion Anna Pia Maissen, Max Schultheiss Text Anna Pia Maissen, Max Schultheiss, Karin Beck, Nicola Behrens, Christian Casanova, Robert Dünki, Roger Peter, Halina Pichit, Kerstin Seidel, Caroline Senn Lektorat Andrea Linsmayer, Max Schultheiss, Anna Pia Maissen Layout Mario Florin, Zürich Druck Staffel Druck, Zürich Auflage 1000 Exemplare Preis CHF 10.–; ältere Jahresberichte gratis solange Vorrat © Stadtarchiv Zürich 2011 Bild Umschlag vorne Firmenprospekt der Mechanischen Papierfabrik an der Sihl für «Fein Post Papier» (undatiert). 2 INHALT Einleitung 5 Personal -

Neumitglieder BSA 2011 : Bund Schweizer Architekten

Neumitglieder BSA 2011 : Bund Schweizer Architekten Objekttyp: AssociationNews Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen Band (Jahr): 98 (2011) Heft 12: Um dreissig = Dans la trentaine = About thirty PDF erstellt am: 02.10.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch BSA-Neu mitglieder 20 n Neumitglieder BSA 2011 l'Accademia di Architettura Mendrisio, Prof. A. Galfetti, indépendant avec Alexandre Kapellos 2003 fondation Prof. A. Pini, Atelier 5, Prof. S. Giraudi, Prof. R. Cavadini. du bureau Esposito & Javet architectes avec Anne- Bund Schweizer Architekten Réalisations: Maison individuelle à Carona. Villa à Catherine Javet 2002-2005, président du groupe des Pianezzo Bâtiment de logements à Cureglia (avec S architectes de la section vaudoise de la SIA. -

Inhaltsverzeichnis 08.09.2012 Schweiz

Inhaltsverzeichnis 08.09.2012 Schweiz. Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG c/o Prisca Wolfensberger Frau Prisca Wolfensberger Kunden-Nr.: 40608 Im Hof 7 Ausschnitte: 59 8606 Greifensee Folgeseiten: 21 Auflage Seite SLRG 15.08.2012 Schweizerische Aerztezeitung 25'567 1 Concours de projets: la SSS a convaincu le jury 16.08.2012 Glückspost 175'488 2 Gefahren im Wasser 16.08.2012 Rigi-Post 3'248 3 Sieg für Innerschwyz 17.08.2012 20 Minuten Basel 83'535 4 Mann (27) bei Birsköpfli im Rhein ertrunken 17.08.2012 Energy Basel Keine Angabe 5 Warnung der Fachleute vor dem Baden beim Birsköfpli 17.08.2012 Muttenzer & Prattler Anzeiger 3'219 6 Eine Karte im Internet zeigt, wo Seen und Flüsse gefährlich sind 17.08.2012 Neue Schwyzer Zeitung 3'428 8 Medaillen für Innerschwyz 17.08.2012 Rheintalische Volkszeitung 5'176 9 Von Kriessern nach Balgach 17.08.2012 RSI LA 1 Keine Angabe 10 Pericoli in piscina 17.08.2012 Tele M1 Keine Angabe 11 Lebensretter fordern obligatorischen Schwimmunterricht 18.08.2012 L'Express / Feuille d'avis de Neuchâtel 20'629 12 Les bassins privés à l'origine de drames 19.08.2012 Zentralschweiz am Sonntag 89'451 14 Bei der Polizei entlassen 20.08.2012 Argovia Keine Angabe 15 Badeunfall in der Reuss 20.08.2012 Radio 1 Keine Angabe 16 Wieder zwei Badeunfälle in Fluss und See 20.08.2012 Tele M1 Keine Angabe 17 Gefahren, die im fliessenden Gewässer lauern, werden oft unterschätzt 20.08.2012 Zürichsee-Zeitung / Bezirk Horgen 11'857 18 Perfekt organisierter Morgenschwumm 20.08.2012 Zürichsee-Zeitung / Obersee 10'030 20 Noch nie machten so viele am Lützelau-Schwimmen mit ARGUS der Presse AG Rüdigerstrasse 15 CH-8027 Zürich Tel. -

Arboretum Zürich Oststaaten USA Kanada

Arboretum Zürich Oststaaten USA Kanada Analyse und Empfehlungen ZHAW IUNR :: URBAN FORESTRY :: UI16 :: 11.01.2019 :: FACHKORREKTOREN: A. HEINRICH, A.SALUZ AUTOREN: O.BACHMANN, P.HELLER, L.JENAL, L.OTT -02 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 03 1.2 Zielsetzung 03 2 Analyse 04 2.1 Standort 04 2.2 Klima 05 2.3 Wurzelraum 06 2.4 Boden 06 2.5 Wasserhaushalt 06 2.6 Lichtverhältnisse 07 2.7 Nutzungsdruck 08 2.8 Weitere Umwelteinflüsse 08 3 Ausgangslage 09 3.1 Situationsplan 09 3.2 Baumbeurteilung 11 4 Sanierung 13 4.1 Konzept 20 4.2 Unterpflanzung 21 4.3 Kosten 24 5 Diskussion 26 6 Verzeichnisse 27 7 Anhang 29 -03 1 Einleitung Urbane Räume stellen Extrembedingungen für Vegetation 1.1 Arboretum jeglicher Art dar. Hohe Schadstoffbelastungen, Salzeinträge, Das Arboretum ist ein Teil der Quaianlagen der Stadt Zürich. erhöhte Durchschnittstemperaturen, Trockenheit, unge- Gegen die Stadt wird es abgegrenzt durch den General- nügend grosser Wurzelraum sowie zahlreiche bau- und Guisan- und den Mythenquai, heute zwei stark frequentierte sicherheitstechnische Vorgaben führen in ihrer Gesamtheit Autostrassen. Die Idee, ein Teil der Quaianlagen zu einem dazu, dass die bestehende grüne Infrastruktur unter Arboretum auszugestalten, stammte von Dozierenden der enormem Druck steht und neue Pflanzungen immer öfter ETH, welche sich eine nach wissenschaftlichen Aspekten versagen. Trotzdem sind Grünstrukturen, insbesondere gestaltete Sammlung von Bäumen aus verschiedenen Stadtbäume und -parks, von essentieller Bedeutung für pflanzengeographischen, systematischen, und pflanzen- den urbanen Raum. Sie erbringen überlebensnotwendige geschichtlichen Bereichen wünschten (Schleich, 1986). Ökosystemdienstleistungen. Darunter zu verstehen sind Das Arboretum konnte 1885 eingeweiht werden. Von den beispielsweise die Bindung von CO2 und die damit anfänglich 750 gepflanzten Bäumen starben zwei Drittel einhergehende Sauerstoffproduktion, Kühlung des Aussen- und ein Drittel hat heute das natürliche Alter erreicht. -

Zurich Guide Zurich Guide Money

ZURICH GUIDE ZURICH GUIDE MONEY Money can be best exchanged at railway station Essential Information kiosks and in the banks (they charge a commis- Money 3 sion fee). Traveler’s checks are up for a slightly better exchange rate. ATMs are abundant and Communication 4 Everyone knows Lake Zurich, Swiss watches also offer great exchange rates. and chocolate, but there’s so much more to Holidays 5 Zurich. As well as being the main cultural hub Switzerland is significantly more cash-oriented than other countries, however cards are accepted Transportation 6 of the German-speaking part of the Switzer- land, it is a leading financial center with one of in large stores; the most popular ones being Visa Food 8 the world’s most important stock exchanges. and Mastercard – always check the stickers on the The wealthy city is not afraid to show off its door of the store for those card accepted. ATMs Events During The Year 9 prosperity – there are majestic and almost lav- are readily available almost everywhere. ish buildings, ornate mansions and streets full 10 Things to do of luxurious shops and boutiques. Prices Zurich also has plenty to offer culture-lovers. Meal, inexpensive restaurant – 20 CHF DOs and DO NOTs 11 There are many amazing museums and gal- Meal for 2, mid-range restaurant, three-courses- Activities 13 leries showcasing renowned historical artworks 100 CHF as well as new and emerging contemporary Combo Meal at McDonalds – 12 CHF . artists. Fans of theatre and music will have Bottle of water at supermarket – 1 CHF hard time making an itinerary too – there are Domestic beer (0.5 liter, draught) – 6 CHF so many cultural events of all genres taking Cappuccino – 4.50 CHF place every night. -

ZAZ Portraits

Foto: Beate Schnitter Beate Foto: Lux Guyer (1894 Zürich – 1955 Zürich) Ausbildung: Auswahl Werke: Familiäres: 1916 – 19 17 Ausbildung Kunstgewerbeschule Zürich Frauenwohnkolonie Lettenhof, Zürich (1927), – Verh. mit Hans Hermann Studer, dipl. Bauing. ETH 1917 – 1918 Fachhörerin ETH Zürich Studentinnenheim Fluntern, Zürich (1928), Coop- – Ein Sohn Ferienheim, Weggis (1928), Ausstellungshallen, Beruflicher Werdegang: Turmrestaurant, Wohnhaus für erste Schweizerische Besonderes: 1918 – 1924 Studienaufenthalte und Mitarbeit in Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA), Bern (1928), – Eröffnet als eine der ersten Architektinnen der Schweiz Architekturbüros in Paris, Florenz, London, Berlin Haus Sunnebüel, Itschnach-Küsnacht (1930), ein eigenes Büro (bei Marie Frommer) und Zürich (bei Gustav Gull) Landhaus Kusentobel, Itschnach-Küsnacht (1934), 1924 Eröffnung eigenes Büro, Zürich Appartementanlage Résidence Im Park, Zürich (1955) Leitende Architektin der ersten Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA), Bern (1928) gta Archiv / ETH Zürich, Peter Steiger Peter / ETH Zürich, Archiv gta Flora Steiger-Crawford (1899 Bombay – 1991 Zürich) Ausbildung: Auswahl Werke: Familiäres: 1923 Diplom ETH Zürich, bei Karl Moser Haus Sandreuter, Riehen (1924), Montana Sanatorium – Verh. mit Architekt Rudolf Steiger Bella-Lui (1928 – 32), Eckbau Zett-Haus mit Restaurant – Zwei Söhne Beruflicher Werdegang: und Möblierung, Zürich (1930), Wohnausstellung Siedlung – Mitarbeit im Architekturbüro Pfleghard und Haefeli, Neubühl, Zürich (1931), Haus Vogel, Zürich -

Tibune Genève

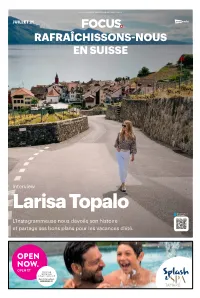

UN SUPPLÉMENT THÉMATIQUE DE SMART MEDIA JUILLET 21 RAFRAÎCHISSONS-NOUS EN SUISSE Interview Larisa Topalo En savoir plus sur focus.swiss L'Instagrammeuse nous dévoile son histoire et partage ses bons plans pour les vacances d’été. OPEN NOW. OPEN OPEN 7|7 NOW. OPEN 7|7 Venez nous rendre visite à Rivera-Lugano (TI) Plus d’informations: splashespa.ch UN SUPPLÉMENT THÉMATIQUE DE SMART MEDIA 2 ÉDITORIAL FOCUS.SWISS 04 06 12 14 CONTENU. 04 Carte d'été 06 Activités au bord du lac 10 Interview: Larisa Topalo Hernan Barria Barrientos 12 Œnotourisme 14 Cocktails FOCUS RAFRAÎCHISSONS- La Suisse, un parc d’attraction NOUS EN SUISSE. CHEFFE DE PROJET grandeur nature! CAMILLE CHERVIN COUNTRY MANAGER PASCAL BUCK Quelle grande variété de paysages et d'activités pour un si petit pays! Nous pensons toujours ÉDITORIAT à s’en aller vivre de nouvelles aventures en vacances à l’étranger mais ici, tout est à portée de main! ANDREA TARANTINI LAYOUT ANJA CAVELTI nvie d’une aventure familiale avec les en- Il est clair que tout le monde n’est pas à l’aise avec TEXTE fants sur un lac? Le canoë et le kayak de l’eau: pas d’inquiétude, il existe d’autres activi- ANDREA TARANTINI, E randonnée sont des embarcations idéales. tés qui conviendront à tous. Pour les familles, les NATACHA MBANGILA La Suisse regorge d’itinéraires tous plus beaux parcs aventures dans les arbres feront le bonheur IMAGE DE COUVERTURE les uns que les autres. Pour ceux qui souhaitent des petits et des grands. On en trouve un peu par- LARISA TOPALO des tours plus longs, des guides sont dispo- tout en Suisse, avec différents niveaux de difficulté. -

Statistisches Jahrbuch Der Stadt Zuerich 2005/2006

470 STATISTISCHES JAHRBUCH DER STADT ZÜRICH 2005 / 2006 KREISE UND QUARTIERE STADT ZÜRICH 473 KREIS 7 497 KREIS 1 474 Fluntern 498 Rathaus 475 Hottingen 499 Hochschulen 476 Hirslanden 500 Lindenhof 477 Witikon 501 City 478 KREIS 8 502 KREIS 2 479 Seefeld 503 Wollishofen 480 Mühlebach 504 Leimbach 481 Weinegg 505 Enge 482 KREIS 9 506 KREIS 3 483 Albisrieden 507 Alt-Wiedikon 484 Altstetten 508 Friesenberg 485 KREIS 10 509 Sihlfeld 486 Höngg 510 KREIS 4 487 Wipkingen 511 Werd 488 KREIS 11 512 Langstrasse 489 Affoltern 513 Hard 490 Oerlikon 514 KREIS 5 491 Seebach 515 Gewerbeschule 492 KREIS 12 516 Escher Wyss 493 Saatlen 517 KREIS 6 494 Schwamendingen-Mitte 518 Unterstrass 495 Hirzenbach 519 Oberstrass 496 QUARTIERE IM VERGLEICH alle Angaben zu den Quartieren zusammengestellt in einer einzigen Tabelle auf CD-ROM (Quartiermatrix) 471 STATISTIK STADT ZÜRICH KREISE UND QUARTIERE GLOSSAR ge und Arbeitslose, an der wirtschaft- einander nicht verwandte Personen lichen Bevölkerung. Stand . , oder eine allein lebende Person bilden eidgenössische Volkszählung . einen Privathaushalt. Stand .. , eidgenössische Volkszählung . Erwerbstätige Erwerbstätige sind Personen, die pro Woche mindestens Schüler/-innen 2004 ~ 2005 Stunde tätig sind, ungeachtet ob Schüler/-innen der Volksschule Alter in Jahren Beispiel der Jahr- die Tätigkeit entlöhnt ist oder nicht. der Stadt Zürich der Schuljahre gangsberechnung: Als -jährig gilt, Stand . , eidgenössische /. Stand: Mitte Dezember wer den . Geburtstag gefeiert Volkszählung . , Schul- und Sportdepartement hat. Stand . der Stadt Zürich. Gebäudebestand Alle ober- und Ausbildungsniveau Höchste ab- unterirdischen Gebäude. Stand Übrige Wohngebäude Gebäude, geschlossene Ausbildung. Stand . die neben dem Hauptzweck Wohnen . , eidgenössische Volkszäh- auch noch anderen Zwecken dienen lung . -

Meilensteine Der Stadtentwicklung

Informationen für die Lehrpersonen Meilensteine der Stadtentwicklung Jahr Bauwerk Hinweis Vorrömische Keltische Siedlung Keltische Siedlung auf und um den Lindenhof (Helve- Zeit tier). Die Funde lassen auf eine florierende Siedlung schliessen, mit Handwerk und der Verarbeitung land- wirtschaftlicher Produkte. Funde von Tüpfelplatten zur Herstellung von Geld geben den Hinweis, dass die Siedlung Zentralort für die weitere Umgebung war. Ein hinter der Oetenbachgasse gefundener spitzförmiger Graben lässt auf einen Kultplatz schliessen. Weitere Keltenfunde gibt es vom Üetliberg oder vom Hönggerberg, welche aber noch älter sind. Ab 58 v.Chr. waren die Helvetier Bündnispartner von Rom und zu Tributzahlungen verpflichtet. So dürfte das römische Militär ab etwa 40 v. Chr. In Zürich prä- sent gewesen sein. Römische Besetzung Besetzung Helvetiens durch die Römer unter Kaiser Epoche Helvetien Augustus. Errichtung der Zollstation Turicum. ab Zollstation Turicum Im 2. Jahrzehnt nach Christus wurde die Absenkung 40/15 v. Chr. des Seespiegels um rund 4.5 m veranlasst, um neuen Baugrund zu gewinnen (Entfernen des stauenden Sihl-Geschiebes). Der Seespiegel lag dann auf etwa 403.5 m.ü.M. was rund 2.5 m tiefer ist als heute. So lag etwa die heute nicht mehr sichtbare Insel Grosser Hafner frei, und darauf dürfte ein römischer Tempel gestanden sein. Ebenfalls nicht mehr überschwemmt waren Münsterhof und Umgebung sowie der Wein- platz. «Gang dur Züri» 2016 D.8.1. Meilensteine der Stadtentwicklung 1/ 16 Jahr Bauwerk Hinweis Um 70/ 75 entstand beim heutigen -

Vertikal Und Horizontal

NahReisen 2017: vertikal und 8. Mai bis 11. Juli horizontal Anmeldung ab 25. April auf www.nahreisen.ch vertikal und horizontal oder über 044 319 80 61 (Wochentage, 8–12 und 13–17 Uhr) NahReisen führen in die Höhe und in die Tiefe: Auf den Swissmill Tower an der Limmat und die Kanzel des Sendeturms Anmeldung erforderlich bei: auf dem Uetliberg, auf Dachgärten im Toni-Areal und in Altstetten, in einen 01 Käpfnach Leitungsschacht unter der Löwenstrasse, einen 1940 gegrabenen Bunker und mit 02 Tüfels Chile der Stollenbahn in ein ehemaliges Kohlen- bergwerk. Sie ermöglichen den Blick 04 Kornhaus auf Stadt und Region aus der Falken- Perspektive und zeigen, wie sich Rehe 05 Biber & Greif durch die Landschaft und Glühwürmchen durch die Luft bewegen. Ausstellungs- 06 Natürliche Stadtrundfahrt besuche und Ausflüge führen zum be- rühmten begrünten Gerüst des MFO-Parks, 07 Grün vertikal und horizontal zu neuartigen Vertikalbegrünungen an Fassaden und der bemoosten Stufen- 13 Untergrund landschaft eines Tuffsteinbruchs. Auf einer Stadtrundfahrt im Tram, im histo- 15 Vernetzte Landschaft rischen Greifensee-Dampfer und zu Fuss gelangen wir zu Lebensräumen von Bibern, 16 Toni Dachsen und Menschen und sehen uns die alten Bäume im Arboretum an. In der Binz und der Herdern besichtigen wir Im Verhinderungsfall bitte Anmeldung unbedingt stornieren, damit frei gewordene Plätze wieder besetzt werden können! aktuelle Bauprojekte, bei deren Realisie- rung auf die bestehende Grünsubstanz Programmheft bestellen, weitere Informationen: Rücksicht genommen wurde. www.nahreisen.ch/18/program, [email protected] oder 044 319 80 61 Die Teilnahme an den Veranstaltungen der NahReisen geschieht NahReisen vertikal und horizontal auf eigene Gefahr und Verantwortung. -

Projektarbeit Kulturlandschaftwandel

Projektarbeit Kulturlandschaftwandel See- und Limmatuferentwicklung in Zürich 1814 bis 2005 Autoren: Stephanie Matthias, Pascal Minder, Martin Neuenschwander, Sara Zingg Leitung: Prof. Dr. L. Hurni Betreuung: Stefan Räber, Institut für Kartographie ETH-Hönggerberg Sommersemester 2005 Projektarbeit Kulturlandschaftswandel Technischer Bericht 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ....................................................................................2 2. Gesamtüberblick der See- und Limmatuferentwicklung ................3 2.1. Übersicht Zustand 1867 – Zustand heute.................................... 3 2.2. Zustand 1899 ............................................................................. 3 2.3. Zustand 1937 ............................................................................. 4 2.4. Zustand 1956 ............................................................................. 5 2.5. Zustand 1976 ............................................................................. 5 2.6. Zustand heute ............................................................................ 6 3. Bürkli (1860-1900) .......................................................................6 3.1. Historischer Hintergrund ............................................................ 6 3.2. Kartografische Veränderungen .................................................... 7 3.3. Ausgewählte bauliche Veränderungen ......................................... 9 4. Landi (1939) ...............................................................................11