Das Tessiner Bergdorf Indemini (Gambarogno)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

MM 144/2016 Credito Di CHF. 300'000

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 144 _____________________________________ Magadino, 5 settembre 2016 Risoluzione municipale no. 1217 di competenza della Commissione opere pubbliche Richiesta di un credito di CHF 300'000.00, quale partecipazione ai costi d’investimento per la rete a banda larga, con tecnologia FTTC, costruita da Swisscom SA nel basso Gambarogno, a Piazzogna e a Indemini Egregio Signor Presidente, Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali, La banda larga è un fattore cruciale di crescita economica e di occupazione poiché indispensabile per fornire servizi fondamentali in campo professionale, ricreativo e formativo. Nei compiti delle amministrazioni pubbliche, la messa a disposizione di collegamenti veloci è ormai diventata – al pari dell’usuale urbanizzazione del territorio – una delle condizioni a sostegno dello sviluppo socio economico. Di ciò già si parlava nel progetto aggregativo e negli ultimi anni il Municipio ha sondato e valutato ogni possibilità per accelerare l’implementazione della rete; purtroppo, sino ad oggi, nessun operatore del ramo aveva dimostrato un interesse particolare per investire nel nostro Comune. Il termine “banda larga” si riferisce in generale alla trasmissione e ricezione di dati, inviati e ricevuti sullo stesso cavo grazie all’uso di tecniche di trasmissione che sfruttano un’ampiezza di banda superiore ai precedenti sistemi di telecomunicazione, di solito eseguiti con doppini in rame. Più genericamente, si usa il termine “banda larga” come sinonimo di connessione alla rete internet più veloce di quella assicurata da un normale modem analogico. La disponibilità di una connessione a banda larga è in pratica indispensabile in qualunque sede di lavoro che richieda un’interazione via Internet. Nel nostro Comune la banda larga permetterebbe a proprietari di residenze secondarie di trasferire il proprio domicilio o di prolungare i soggiorni di permanenza, avendo garantita la possibilità di comunque seguire il proprio lavoro e/o interessi. -

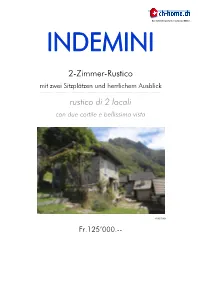

2-Zimmer-Rustico Rustico Di 2 Locali

Das Immobilienportal der Schweizer Makler. INDEMINI 2-Zimmer-Rustico mit zwei Sitzplätzen und herrlichem Ausblick …………………………………………………………...…………………………………………. rustico di 2 locali con due cortile e bellissima vista 4180/1809 Fr.125’000.-- Ubicazione Regione: Gambarogno Località: 6571 Indemini, zona Idacca Informazione sull’immobile Tipo dell’immobile: rustico di 2 locali Superficie terreno: ca. 42 m2 Superficie abitabile: ca. 35 m2 Cortile: 2 Piani: 2 Posteggi: gratuiti Locali: 2 Doccia/WC: 1 Riscaldamento: elettrico e camino Posizione: molto tranquilla e soleggiata Vista lago: si Scuole: in valle Possibilità d’acqusiti: in valle Mezzi pubblici: si Distanza prossima città: 25 km Distanza autostrada: 33 km Descrizione dell’immobile Questo rustico di 2 locali con due cortile si trova in posizione molto tranquilla e soleggiata sopra Indemini in zona Idacca a ca. 1200 m s/m. Il vecchio edificio è stato rinnovato e si trova in buono stato. Il rustico offre un ambiente accogliente in una zona con altri 20 a 30 rustici. Questo rustico comprende nel primo terra di un soggiorno con camino e cucina e un ripostiglio e nel primo piano di una camera con balcone e una doccia/WC. Accanto della casa si trovano due cortile/giardini. Da qui estende una bella vista sulle montagne e sulla valle e nel fondo si vede il Lago Maggiore. La proprietà è soleggiata tutto l’anno. Sul alpe Neggia si può anche sciare. Il rustico è facilmente raggiungibile in macchina tutto l’anno. Sotto la casa si trovano posteggi gratuiti. Il tragitto per Locarno e per l’autostrada A2 a Bellinzona-Sud dura ca. 45 minuti. -

Piano Zone Biglietti E Abbonamenti 2021

Comunità tariffale Arcobaleno – Piano delle zone arcobaleno.ch – [email protected] per il passo per Geirett/Luzzone per Göschenen - Erstfeld del Lucomagno Predelp Carì per Thusis - Coira per il passo S. Gottardo Altanca Campo (Blenio) S. Bernardino (Paese) Lurengo Osco Campello Quinto Ghirone 251 Airolo Mairengo 243 Pian S. Giacomo Bedretto Fontana Varenzo 241 Olivone Tortengo Calpiogna Mesocco per il passo All’Acqua Piotta Ambrì Tengia 25 della Novena Aquila 245 244 Fiesso Rossura Ponto Soazza Nante Rodi Polmengo Valentino 24 Dangio per Arth-Goldau - Zurigo/Lucerna Fusio Prato Faido 250 (Leventina) 242 Castro 331 33 Piano Chiggiogna Torre Cabbiolo Mogno 240 Augio Rossa S. Carlo di Peccia Dalpe Prugiasco Lostallo 332 Peccia Lottigna Lavorgo 222 Sorte Menzonio Broglio Sornico Sonogno Calonico 23 S. Domenica Prato Leontica Roseto 330 Cama Brontallo 230 Acquarossa 212 Frasco Corzoneso Cauco Foroglio Nivo Giornico Verdabbio Mondada Cavergno 326 Dongio 231 S. Maria Leggia Bignasco Bosco Gurin Gerra (Verz.) Chironico Ludiano Motto (Blenio) 221 322 Sobrio Selma 32 Semione Malvaglia 22 Grono Collinasca Someo Bodio Arvigo Cevio Brione (Verz.) Buseno Personico Pollegio Loderio Cerentino Linescio Riveo Giumaglio Roveredo (GR) Coglio Campo (V.Mag.) 325 Osogna 213 320 Biasca 21 Lodano Lavertezzo 220 Cresciano S. Vittore Cimalmotto 324 Maggia Iragna Moghegno Lodrino Claro 210 Lumino Vergeletto Gresso Aurigeno Gordevio Corippo Vogorno Berzona (Verzasca) Prosito 312 Preonzo 323 31 311 Castione Comologno Russo Berzona Cresmino Avegno Mergoscia Contra Gordemo Gnosca Ponte Locarno Gorduno Spruga Crana Mosogno Loco Brolla Orselina 20 Arbedo Verscio Monti Medoscio Carasso S. Martino Brione Bellinzona Intragna Tegna Gerra Camedo Borgnone Verdasio Minusio s. -

Nei Dialetti Del Canton Ticino E Territorii Limitrofi : (Con 3 Carte)

Dei continuatori di *lcrta (* -u) nei dialetti del Canton Ticino e territorii limitrofi : (con 3 carte) Autor(en): Merlo, C. Objekttyp: Article Zeitschrift: Bollettino dell'opera del Vocabolario della Svizzera italiana Band (Jahr): 5 (1929) Heft 5 PDF erstellt am: 01.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-178761 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch 4 BOLLETT. OPERA DEL VOC. DELLA SVIZZERA ITALIANA (N. 5) *des-, donde *ds- e quindi *ts-; il *ts si è infine invertito in st-. L' il è sorto nelle rizatone per la vicinanza del ú '. t C. Salvioni. -

I Moltiplicatori D'imposta Nel Canton Ticino 2010—2017

I moltiplicatori d’imposta nel Canton Ticino 2010—2017 Febbraio 2018 fiduciariaMega SA Gentili lettori, come ogni anno, vi proponiamo il resoconto aggiornato dei moltiplicatori comunali validi nel Cantone Ticino per il periodo 2010-2017, nonché la cronistoria delle aggregazioni comunali, il cui effetto fiscale si è evidenziato entro la fine dell’anno 2017. Di principio, gli effetti fiscali per i Comuni aggregati si manifestano nell’anno successivo a quello della fusione politica dei Comuni, ovvero dopo l’elezione del Consiglio comunale e del Municipio. Nell’ultimo ventennio le aggregazioni comunali ci hanno unito in nuovi grandi centri e Comuni; alla fine del 2017 si contano 115 Comuni politici ed è interessante il paragone con il 1995 quando se ne censivano ancora ben 245. Questo processo di aggregazione è tuttora in atto, basta guardare i progetti in corso, non ancora votati, che riguardano in particolare le valli Leventina, Maggia e Verzasca. Dopo due anni di stallo, nel 2017 assistiamo agli effetti fiscali di due aggregazioni: Faido, Comune che si era già aggregato una prima volta nel 2006, poi nel 2013 e ora ingloba il Comune di Sobrio; Onsernone, alla sua seconda aggregazione dopo quella del 2005, aggrega ora quattro Comuni (Gresso, Isorno, Mosogno e Vergeletto). I moltiplicatori comunali confermano una situazione stabile e i mutamenti sono stati lievi anche nel 2017. Degli attuali Comuni, 113 hanno confermato il moltiplicatore dell’anno precedente. Il Sopraceneri si mostra più in movimento con 11 variazioni rispetto al Sottoceneri con 6. Le riduzioni di moltiplicatore (9: Balerna, Campo Vallemaggia, Castel S. Pietro, Cresciano, Iragna, Novaggio, Onsernone, Osogna, Preonzo) sono superiori per numero rispetto agli aumenti (8: Ascona, Bissone, Bodio, Centovalli, Gordola, Monteggio, Pianezzo, Pontre Capriasca). -

Lszlcharts201502.Pdf

CARTA D'AVVICINAMENTO A VISTA LOCARNO VISUAL APPROACH CHART ELEV 650 ft (198 m) CIV/MIL LSZL 008° 47’ 008° 48’ 008° 49’ 008° 50’ 008° 51’ 008° 52’ 008° 53’ 008° 54’ 008° 55’ 008° 56’ 008° 57’ 008° 58’ 008° 59’ 009° 00’ MM 1:100 000 1000 0 1000 2000 m 8012 7858 ALTITUDINI in ft ELEVATIONS in ft Corippo 214 P. di Vogorno Madone 46° 1848 329 7842 7438 9 46° I RILEVAMENTI SONO MAGNETICI 201 197 14’ ATIS 133.45 BEARINGS ARE MAGNETIC Cima dell' Uomo 14’ Gaggio 197 181 302 TWR/AD 134.825 4000 GND 121.7 Vogorno 197 6690 4580 FL 195 Madone C FL 130 46° Area sensibile al rumore 4564 8 46° 463 o 119.225 13’ Noise sensitive areas n r ZURICH 13’ VAR 1° E (12) 5653 Mergoscia o DELTA g Berzona 6132 148 o 6204 ACFT con carrello fisso: Cima della Trosa V 5637 i 345 Fixed LDG gear ACFT: d 4905 5627 Cima di Sassello 460 411 o RWY 08 775 g 46° 2000 296 4626 a 3688 7 RWY 26 46° 5483 L 12’ 197 493 361 243 12’ Cimetta 4800 493 D HN 440 ACFT con carrello retrattile: 3888 Retractable LDG gear ACFT: Contra 3357 2428 2802 3691 188 RWY 08 394 384 Gordola 3000 M. BréBr Brione A 2 46° RWY 26 Gaggiole TMA LOCARNO 1 6 46° 1408 MNM 2000 11’ D 11’ 2394 D Gudo Sementina Orselina D CugnascoCugCugnn Attenzione: 931 GerraG Traffico su piste e circuiti paralleli 1306 TeneroT CTR LOCARNO HX 270° Giubiasco Caution: Solduno HE MinusioM 824 NON ATTRAVERSARE 11500 Traffic on PARL RWY and circuits FL 130 D 46° Muralto DO NOT CROSS Ticino 2000 5 R 715 788 D 46° 729 732 GND 10’ 08 26 134.825 11500 NOTAM and 10’ C TMA MIL TEMPO: ACT L D LOCARNO 726 722 2000 DABS 08 26 11500 Serbatoi D C 1650 Tank Farm SECTOR LIMA GOLF Cadenazzo 1 S. -

Gambarogno Informa Nr. 10

10 anni Comune di Gambarogno Comune da vivere Comune di Gambarogno Dieci anni insieme Il Comune di Gambarogno è nato il 25 aprile 2010 dalla fusione degli ex Comuni di Contone, Caviano, Gerra, Indemini, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant’Abbondio e Vira. Il potenziale del nuovo Comune è dato dalla grande ricchezza paesaggistica, dall’attrattività turistica e dalla significativa presenza di attività economiche. Grazie alla nuova struttura organizzativa questo potenziale ha potuto essere ulteriormente valorizzato apportando miglioramenti in tutti i settori e in particolar modo offrendo più opportunità per meglio soddisfare le necessità dei Cittadini. La presente pubblicazione, oltre che sottolineare i 10 anni di aggregazione, si prefigge di mettere in risalto curiosità e peculiarità di questa nuova realtà. Concetto grafico e impaginazione variante agenzia creativa Fotografie Marika Brusorio Sara Daepp Stampa Tipografia Cavalli Le frazioni Indemini Sant’Abbondio Contone Vira Gerra Magadino Piazzogna San Nazzaro Caviano Abitanti Attrattivo e orientato verso l’utenza Con il suo vasto territorio che dal Piano sale fino a Indemini, il Gambarogno costituisce una meta ambita sia per la residenza primaria e secondaria sia per lo sviluppo commerciale. Al turismo si è affiancato un importante 1’757 sviluppo dei settori industriale, artigianale e commerciale che ha consentito di ampliare le risorse e le fonti di benessere del nostro Comune. I Cittadini, oltre alle prestazioni di base, beneficiano di nuovi servizi e di nuove opportunità finalizzate -

Escursioni in Ticino. Randonnées Au Tessin

AVECCON NOUVELLES NUOVI ITINERARI ROUTES hikeTicino Escursioni in Ticino. Randonnées au Tessin. 2 Pascoli, ghiacciai, boschi, torrenti dalle acque cristalline, panorami mozzafiato, graziosi paesini, castelli da fiaba e laghi luccicanti: è facile capire perché i numerosi itinerari ticinesi siano tanto amati. Per toglierti dall’imbarazzo della scelta, ecco una selezione di 29 itinerari Premium che sapranno conquistarti. Pâturages, glaciers, forêts, torrents aux eaux cristallines, panoramas à couper le souffle, charmants petits hameaux, châteaux de conte de fées et lacs miroitants : la raison pour laquelle les itinéraires tessinois sont tant appréciés est évidente. Mais pour vous aider à faire un choix, voici une sélection de 29 itinéraires Premium qui sauront vous conquérir. 4’288 km di sentieri 29 itinerari Premium Più di 300 km mappati con 4’288 km de sentiers 29 itinéraires Premium Google Street View Trekker >300km cartographiés avec Google Street View Trekker >500 punti interesse 2 siti UNESCO >500 points d’intérêt 2 sites UNESCO 3 22 24 Airolo 23 Olivone VALLE LEVENTINA 25 VALLE DI BLENIO VAL BEDRETTOBedretto Faido 21 Fusio Acquarossa 19 Basòdino Giornico 29 Sonogno Biasca Bignasco Bosco 18 Maggia VALLE VERZASCA C Gurin VALLEMAGGIA M 16 15 Y CM 17 MY 14 CENTOVALLI CY 13 11 26 20 CMY Bellinzona Camedo 10 Locarno K 12 Ascona MONTE 27 Brissago CENERI Lago Maggiore9 8 7 INDIRIZZI ENTI TURISTICI VALCOLLA ADRESSES DES OFFICES DU TOURISME 28 Bellinzonese e Alto Ticino Lugano Palazzo Civico, CH-6500 Bellinzona 6 T +41 (0)91 825 21 31, www.bellinzonese-altoticino.ch Lago di Lugano Ascona-Locarno Tourism 5 Stazione FFS/SBB/CFF, CH-6600 Locarno-Muralto MONTE T +41 (0)848 091 091, www.ascona-locarno.com 4 GENEROSO Mendrisiotto Turismo Via Lavizzari 2, CH-6850 Mendrisio 1 T +41 (0)91 641 30 50, www.mendrisiottoturismo.ch 3 Mendrisio Ente Turistico del Luganese Palazzo Civico, CH-6901 Lugano T +41 (0)58 866 66 00, www.luganoturismo.ch Chiasso 2 4 NUOVI ITINERARI NOUVELLES ROUTES INDICE / INDEX No. -

18-21 Septembre 2015 Ajouter Les Km « Votre Domicile » – Col Du Simplon

18-21 septembre 2015 Date Etapes (adresses à la fin du document) Km Ajouter les km « votre domicile » – Col du Simplon pour l’aller et le retour! Vendredi 18 Col du Simplon – Vira-Gambarogno Total de l’étape: 128 Col du Simplon - Verbania 82 Repas Ristorante Milano, Verbania Verbania - Intra Navigazione Lago Maggiore 4 Bac Bac Intra - Laveno Laveno - Vira Gambarogno 42 Hébergement Hôtel Bellavista, Vira Gambarogno Samedi 19 Indemini, Alto Malcantone, Bellinzona Total de l’étape: 114 Vira Gambarogno - Indemini (route de montagne) 16 Indemini - Colmegna (route de montagne) 20 Colmegna - Sessa 10 Repas I Grappoli di Sessa Traversée des villages du Alto Malcantone de Sessa à Arosio 17 Arosio - La Penudria - Col du Monte Ceneri - Bellinzona 33 Visite - apéro Castel Grande – Grotto San Michele Bellinzona - Vira Gambarogno 18 Repas Hôtel Bellavista, Vira Gambarogno Dimanche 20 Valle Maggia Total de l’étape: 134 Vira Gambarogno - Mogno 64 Visite Eglise de Mogno Mogno - Fusio, lago Sambuco 5 Repas Peccia, Grotto Pozzasc Peccia - Vira Gambarogno 55 Repas Hôtel Bellavista, Vira Gambarogno Lundi 21 Vira Gambarogno – Simplondorf Total de l’étape: 129 Vira Gambarogno - Locarno - Brissago - Verbania 57 Visite Les jardins de Villa Taranto Verbania - Simplondorf 72 Repas Restaurant Mountain Café, Simplondorf Kilométrage total de la sortie: 505 Page 1 Vendredi 18 septembre Domicile - Simplon - Vira-Gambarogno 338 km depuis Nyon Déplacement individuel jusqu'au Col du Simplon, par autoroute ou par route cantonale. 10:30 Regroupement des équipages au Col du Simplon, au Restaurant Monte Leone 11:00 Départ des équipages Simplon - Vira-Gambarogno 128 km Parcours depuis le Col du Simplon A la descente du Simplon, empruntez la galerie et la semi-autoroute en direction de Milan. -

Amici Di Indemini Auf Facebook / 25.11.2015

Urbano Pedroni: Un futuro per Indemini - Amici di Indemini auf Facebook / 25.11.2015 Eine Zukunft für Indemini? Virgilio Gilardoni, 1916-1989, Historiker und Dozent im Buch “I monumenti d’Arte e di Storia del Canton Ticino”, schreibt zu Indemini: “Das Dorf, dem niemand wirklich geholfen hat den Zusammenbruch zu verhindern, steuert einem langsamen und definitiven Ende entgegen.“ Schwer zu sagen, ob Indemini im Vergleich zu anderen Berggemeinden mehr oder weniger Hilfe erfahren hat. Sicher ist, dass der richtige Zeitpunkt verpasst wurde und dass die geleistete Hilfe am Problem vorbeiging. Die Voraussage eines langsamen und definitiven Endes hat sich leider erfüllt. Das Ende eines Orts vollzieht sich nirgendwo zu einem bestimmten Zeitpunkt, es sei denn durch eine Katastrophe, der niemand ausweichen kann. Häufig ist es eine Reihe von mehreren Umständen, die über die Jahre und Jahrhunderte zum langsamen Sterben eines Orts führen. Umstände oder Ereignisse, die auf den ersten Blick positiv bewertet werden, tragen später möglicherweise ursächlich zum unglücklichen Ende bei. Das scheint für Indemini geradezu beispielhaft zuzutreffen. Die geografische Lage von Indemini ist ein einzigartiger Sonderfall. Es liegt als einziges Schweizer Dorf im Südwesten des Monte Tamaro, am Hang des Monte Gambarogno auf 930 m.ü.M. Es ist das oberste Dorf in einem Tal, das sonst ganz zu Italien gehört. Die Lage von Indemini ist sozusagen eine Anomalie. Die ersten Hinweise auf das Dorf aus dem Jahr 1230 zeigen auf, dass damals das Dorf zum Pfarreibezirk Locarno gehörte. Das Schicksal des Dorfes blieb im Mittelalter an die Region Gambarogno gebunden. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Vorschlag der helvetischen Regierung, Indemini und Campione zu tauschen, von der damaligen cisalpinischen Republik höflich abgelehnt. -

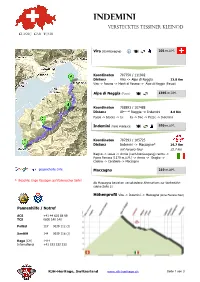

Indemini Verstecktes Tessiner Kleinod

Indemini Verstecktes Tessiner Kleinod Classic Car Tour 201 m.ü.M. Vira (Gambarogno) . Koordinaten 707750 / 111902 Distanz Vira -> Alpe di Neggia 13.8 Km Vira -> Fosano -> Monti di Fosano -> Alpe di Neggia (Passo) 1395 m.ü.M. Alpe di Neggia (Passo) Koordinaten 708893 / 107488 Distanz Alpe di Neggia -> Indemini 4.6 Km Passo -> Idacca -> Isolabella -> Boè -> Pezze -> Indemini 950 m.ü.M. Indemini (Valle Veddasca) Koordinaten 707293 / 105725 Distanz Indemini -> Maccagno* 16.7 Km mit Forcora-Tour 22.7 Km Biegno -> Lozzo -> Armio (nach Dorfausgang) rechts -> Passo Forcora (1179 m.ü.M.) -> Armio -> Graglio -> Càdero -> Carabiolo -> Maccagno gespeicherte Orte Maccagno 210 m.ü.M. * Beachte: Enge Passagen auf italienischer Seite! Ab Maccagno bestehen verschiedene Alternativen zur Weiterfahrt (siehe Seite 2) Höhenprofil Vira -> Indemini -> Maccagno (ohne Forcora-Tour) Pannenhilfe / Notruf ACS +41 44 628 88 99 TCS 0800 140 140 Polizei 117 0039 112 (I) Sanität 144 0039 118 (I) Rega (CH) 1414 International +41 333 333 333 RJH-Heritage, Switzerland www.rjh-heritage.ch Seite 1 von 3 Indemini Verstecktes Tessiner Kleinod Classic Car Tour Informationen Allgemein Gambarogno Tourismus Informationen Wetter Webcam Indemini Benzinfüllung vor Abfahrt kontrollieren (Beachte Steigung)! Ristorante «La Fosanella», Vira / Fosano Vira Hotel Bellavista www.hotelbellavista.ch Serpentinerstrasse asphaltiert, 291 Wendungen davon 37 Haarnadelkur- Strasse Vira -> Indemini ven, Steigung max. 14%, Postauto-Kurse (siehe Fahrplan) Ristorante Grotto Indeminese Indemini www.lunasole.ch lunasole vermietet Rustico und Studios [email protected] Indemini ist ein ganz besonderes Tessiner Bergdorf. Gründe die zu dieser Feststellung führen, gibt es verschiedene. Einerseits deshalb, weil Indemini als einzige Schweizer Ortschaft in einem Tal liegt, das zu Italien gehört, dem Veddascatal. -

REPORT 2016-2019 Progetti Sostenuti REPORT 2016-2019

progetti sostenuti REPORT 2016-2019 progetti sostenuti REPORT 2016-2019 LUGANO COLLINA NORD COLLINA SUD MALCANTONE VEDEGGIO Lugano Canobbio Collina D’Oro Agno Bedano Capriasca Grancia Alto Malcantone Cadempino Comano Melide Aranno Gravesano Cureglia Morcote Astano lsone Massagno Muzzano Bedigliora Lamone Origlio Paradiso Bioggio Mezzovico-Vira Ponte Capriasca Sorengo Cademario Monteceneri Porza Vico Caslano Torricella-Taverne Savosa Morcote Croglio Vezia Curio Magliaso Manno Miglieglia Monteggio Neggio Novaggio Ponte Tresa Pura Sessa Vernate SABRINA ROMELLI Presidente ERSL L’Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL) si prepara a raggiungere la tappa dei primi 10 anni di attività. I Comuni lo hanno fondato il 7 ottobre 2010 mentre dal settembre dell’anno successivo operano i collaboratori dell’Agenzia regionale che ne è il braccio operativo. È il momento di tracciare i primi bilanci. Non con un atteggiamento narcisistico o per sedersi sugli allori ma per documentare a Cantone e Comuni i risultati raggiunti grazie ai loro contributi e, soprattutto, individuare gli aggiustamenti necessari per migliorare ancora. Il Fondo per la promozione regionale del Luganese (FPRL) è lo strumento che più di altri permette all’ERSL di sostenere in modo concreto i progetti e le iniziative che aziende, Comuni, Patriziati, Associazioni e privati vogliono realizzare per contribuire a migliorare la vita e il territorio dell’agglomerato del Luganese. Per questo, la pubblicazione che avete tra le mani non è solo un doveroso rendiconto di come l’ERSL ha utilizzato le risorse messe a sua disposizione. È anche, o forse soprattutto, lo specchio di un fermento positivo che si cristallizza nei numerosi progetti presentati in risposta al bando annuale o non appena i promotori pensano che siano maturi per passare alla fase successiva: dall’idea ad uno studio di fattibilità o dal progetto alla sua realizzazione.