Nei Dialetti Del Canton Ticino E Territorii Limitrofi : (Con 3 Carte)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Da Acquarossa Al Fronte Più Di Cento Anni Fa Covid-19, Intervista Al Medico Giuseppe Allegranza Emigrazione Bleniese E Ticinese

Mensile vallerano Maggio 2020 - Anno LI - N. 5 GAB - 6715 DONGIO - Fr. 5.– Una bella storia iniziata Da Acquarossa al fronte più di cento anni fa Covid-19, intervista al medico Giuseppe Allegranza Emigrazione bleniese e ticinese quiete degli ospedali di Acquarossa e Faido – dei quali è primario – per dare una mano nell’emergenza. “Quando mi hanno chiamato, sono stato contento. Già nei giorni pre- cedenti, vedendo l’evoluzione dei casi, quasi mi dispiaceva non poter essere d’aiuto. E quando poi sono arrivato a Locarno mi ha stupito come fossero riusciti a riorganizzare tutto in modo così rapido”. Molte incognite Poi, però, “è chiaro che questo virus ha qualcosa che spaventa, anzitutto i pazienti. In particolare il fatto che il suo decorso sia difficile da prevedere. E poi, come stiamo capendo col pas- sare del tempo, la polmonite è solo Verso il traguardo, il dr. Allegranza sulla Cima dell’Uomo foto Teto Arcioni uno dei suoi effetti: ci sono persone che sviluppano problemi al cuore, ai di Lorenzo Erroi e Red scorrere del tempo, l’intervista realizza- reni, embolie e trombosi. Mentre al- di Nivardo Maestrani ta dal collega Lorenzo Erroi al medico tri contagiati quasi non se ne accorgo- primario del nostro ospedale di valle, no”. Poi, dietro ai tubi e ai malanni, ai Come già lo scorso mese di aprile, anche Giuseppe Allegranza. numeri e alle complicazioni, ci sono Tra i ricordi della famiglia materna in questo mese stiamo vivendo all’inse- Redazione i singoli individui. “Una cosa che ho trovato la testimonianza del ma- gna dell’incertezza, sia personale sia per spaventa sempre è quando manca trimonio della zia Dora Fontana, ce- quanto riguarda la salute pubblica e il Chissà cosa dev’essere, fare il medi- il respiro. -

MM 144/2016 Credito Di CHF. 300'000

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 144 _____________________________________ Magadino, 5 settembre 2016 Risoluzione municipale no. 1217 di competenza della Commissione opere pubbliche Richiesta di un credito di CHF 300'000.00, quale partecipazione ai costi d’investimento per la rete a banda larga, con tecnologia FTTC, costruita da Swisscom SA nel basso Gambarogno, a Piazzogna e a Indemini Egregio Signor Presidente, Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali, La banda larga è un fattore cruciale di crescita economica e di occupazione poiché indispensabile per fornire servizi fondamentali in campo professionale, ricreativo e formativo. Nei compiti delle amministrazioni pubbliche, la messa a disposizione di collegamenti veloci è ormai diventata – al pari dell’usuale urbanizzazione del territorio – una delle condizioni a sostegno dello sviluppo socio economico. Di ciò già si parlava nel progetto aggregativo e negli ultimi anni il Municipio ha sondato e valutato ogni possibilità per accelerare l’implementazione della rete; purtroppo, sino ad oggi, nessun operatore del ramo aveva dimostrato un interesse particolare per investire nel nostro Comune. Il termine “banda larga” si riferisce in generale alla trasmissione e ricezione di dati, inviati e ricevuti sullo stesso cavo grazie all’uso di tecniche di trasmissione che sfruttano un’ampiezza di banda superiore ai precedenti sistemi di telecomunicazione, di solito eseguiti con doppini in rame. Più genericamente, si usa il termine “banda larga” come sinonimo di connessione alla rete internet più veloce di quella assicurata da un normale modem analogico. La disponibilità di una connessione a banda larga è in pratica indispensabile in qualunque sede di lavoro che richieda un’interazione via Internet. Nel nostro Comune la banda larga permetterebbe a proprietari di residenze secondarie di trasferire il proprio domicilio o di prolungare i soggiorni di permanenza, avendo garantita la possibilità di comunque seguire il proprio lavoro e/o interessi. -

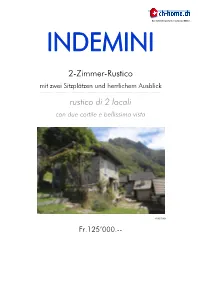

2-Zimmer-Rustico Rustico Di 2 Locali

Das Immobilienportal der Schweizer Makler. INDEMINI 2-Zimmer-Rustico mit zwei Sitzplätzen und herrlichem Ausblick …………………………………………………………...…………………………………………. rustico di 2 locali con due cortile e bellissima vista 4180/1809 Fr.125’000.-- Ubicazione Regione: Gambarogno Località: 6571 Indemini, zona Idacca Informazione sull’immobile Tipo dell’immobile: rustico di 2 locali Superficie terreno: ca. 42 m2 Superficie abitabile: ca. 35 m2 Cortile: 2 Piani: 2 Posteggi: gratuiti Locali: 2 Doccia/WC: 1 Riscaldamento: elettrico e camino Posizione: molto tranquilla e soleggiata Vista lago: si Scuole: in valle Possibilità d’acqusiti: in valle Mezzi pubblici: si Distanza prossima città: 25 km Distanza autostrada: 33 km Descrizione dell’immobile Questo rustico di 2 locali con due cortile si trova in posizione molto tranquilla e soleggiata sopra Indemini in zona Idacca a ca. 1200 m s/m. Il vecchio edificio è stato rinnovato e si trova in buono stato. Il rustico offre un ambiente accogliente in una zona con altri 20 a 30 rustici. Questo rustico comprende nel primo terra di un soggiorno con camino e cucina e un ripostiglio e nel primo piano di una camera con balcone e una doccia/WC. Accanto della casa si trovano due cortile/giardini. Da qui estende una bella vista sulle montagne e sulla valle e nel fondo si vede il Lago Maggiore. La proprietà è soleggiata tutto l’anno. Sul alpe Neggia si può anche sciare. Il rustico è facilmente raggiungibile in macchina tutto l’anno. Sotto la casa si trovano posteggi gratuiti. Il tragitto per Locarno e per l’autostrada A2 a Bellinzona-Sud dura ca. 45 minuti. -

Verbale Assemblea Sonogno 2016 Il Verbale Viene Approvato All’Unanimità

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ALPA, LUDIANO, 10 GIUGNO 2017 Convocazione e puBBlicazione L’Assemblea è stata regolarmente convocata con circolare inviata a tutti i Patriziati e pubblicata sulla Rivista Patriziale 1/2017. Luogo e data L’assemblea ha luogo il 10 giugno 2017, presso l’infrastruttura delle manifestazioni di Ludiano organizzata dai Patriziati di Ludiano, Malvaglia e Semione. Presenti in qualità di ospiti e assenti scusati Norman Gobbi, Consigliere di Stato, Thomas De Courten, cons. Nazionale e membro Fed. Svizzera patriziati, Elio Genazzi, capo Enti locali, Fausto Fornera, ispettore patriziati, Walter Gianora, Gran consigliere TI, Bianchetti Luca, sindaco di Serravalle, Ferrari Guido, presidente Patriziato di Ludiano. Sono scusati: Filippo Gianoni, Daniele Bindella. Patriziati presenti Airolo, Boggesi Alpe Prato, Anzonico, Generale di Aquila, Torre e Lottigna, Generale di Aranno, Cimo e Iseo, Arbedo-Castione, Arosio, Arzo, Ascona, Aurigeno, Avegno, Bedretto, Bellinzona, Biasca, Bidogno, Bignasco, Generale di Bioggio, Bosco Luganese e Muzzano, Bironico, Bodio, Bogno, Borgnone, Bosco Gurin, Brè s/Lugano, Brontallo, Brusino Arsizio, Buttino, Cabbio, Cadro, Cagiallo, Calonico, Camignolo, Camorino, Campestro, Carasso, Castagnola, Castel San Pietro, Castro, Cavagnago, Certara, Cevio-Linescio, Chiasso, Chiggiogna, Chironico, Cimadera, Claro, Coglio, Colla, Contone, Corippo, Corzoneso, Cresciano, Cugnasco, Dalpe, Daro, Dongio, Faido, Fichengo, Frasco, Fusio, Gerra Verzasca, Giornico, Gnosca, Gordevio, Gordola, Gorduno, Gribbio, -

Piano Zone Biglietti E Abbonamenti 2021

Comunità tariffale Arcobaleno – Piano delle zone arcobaleno.ch – [email protected] per il passo per Geirett/Luzzone per Göschenen - Erstfeld del Lucomagno Predelp Carì per Thusis - Coira per il passo S. Gottardo Altanca Campo (Blenio) S. Bernardino (Paese) Lurengo Osco Campello Quinto Ghirone 251 Airolo Mairengo 243 Pian S. Giacomo Bedretto Fontana Varenzo 241 Olivone Tortengo Calpiogna Mesocco per il passo All’Acqua Piotta Ambrì Tengia 25 della Novena Aquila 245 244 Fiesso Rossura Ponto Soazza Nante Rodi Polmengo Valentino 24 Dangio per Arth-Goldau - Zurigo/Lucerna Fusio Prato Faido 250 (Leventina) 242 Castro 331 33 Piano Chiggiogna Torre Cabbiolo Mogno 240 Augio Rossa S. Carlo di Peccia Dalpe Prugiasco Lostallo 332 Peccia Lottigna Lavorgo 222 Sorte Menzonio Broglio Sornico Sonogno Calonico 23 S. Domenica Prato Leontica Roseto 330 Cama Brontallo 230 Acquarossa 212 Frasco Corzoneso Cauco Foroglio Nivo Giornico Verdabbio Mondada Cavergno 326 Dongio 231 S. Maria Leggia Bignasco Bosco Gurin Gerra (Verz.) Chironico Ludiano Motto (Blenio) 221 322 Sobrio Selma 32 Semione Malvaglia 22 Grono Collinasca Someo Bodio Arvigo Cevio Brione (Verz.) Buseno Personico Pollegio Loderio Cerentino Linescio Riveo Giumaglio Roveredo (GR) Coglio Campo (V.Mag.) 325 Osogna 213 320 Biasca 21 Lodano Lavertezzo 220 Cresciano S. Vittore Cimalmotto 324 Maggia Iragna Moghegno Lodrino Claro 210 Lumino Vergeletto Gresso Aurigeno Gordevio Corippo Vogorno Berzona (Verzasca) Prosito 312 Preonzo 323 31 311 Castione Comologno Russo Berzona Cresmino Avegno Mergoscia Contra Gordemo Gnosca Ponte Locarno Gorduno Spruga Crana Mosogno Loco Brolla Orselina 20 Arbedo Verscio Monti Medoscio Carasso S. Martino Brione Bellinzona Intragna Tegna Gerra Camedo Borgnone Verdasio Minusio s. -

Scheda Media Leventina

1 Scheda Media Leventina Piano cantonale delle aggregazioni 1 2 Spazio Comuni funzionale 1 Faido montagna 2 Sobrio retroterra Schede correlate Scheda 1 Scheda 1 Alta Leventina Scheda 3 Bassa Leventina Scheda 2 Scheda 3 Demografia Territorio Occupazione Popola- Variazione Sup. (ettari) Densità Posti di Variazione zione 2010 dal 2000 (ab/km2) lavoro dal 2001 TI = +9% TI = 83 2008 TI = +11% 3'476 +5% 13’252 26 1’116 -4% 2 Scheda Media Leventina Dati socio-economici e territoriali Demografia Territorio Occupazione 2 Popolazione Variazione dal Sup. (ettari) Densità (ab/km ) Posti di lavoro Variazione dal 2010 2000 (TI +9%) (TI 83) 2008 2001 (TI +11%) Faido 3’395 5% 12'613 27 1’107 -3% Sobrio 81 3% 639 13 9 -67% Media Leventina 3’476 5% 13'252 26 1’116 -4% Dati finanziari CL beneficiario 2011 CL neutro 2011 CL pagante 2011 Indice di forza finanziaria 2013-14 (TI=100) politico Moltiplicatore 2012 (ti=76) Risorse 2009 procapite (TI=3'630) Debito pubblico pro- capite 2010 (TI=3'526) IFF MP RF DP CL *Anzonico 2'341 12’271 x *Calpiogna 4'153 26’104 x *Campello 4'813 25’139 x *Cavagnago 2'152 14’617 x *Chironico 2'405 4'695 x Faido 67 95 2'343 ** 2'263** x *Mairengo 3'026 177 x *Osco 2'966 3’060 x Sobrio 63 100 2'309 22'087 x Media Leventina 2'542 3’972 +2.0 mio fr. * comuni aggregati dal 01.04.2012 ** dati riferiti al comune di Faido ante aggregazione 2 Aggregazioni Faido 1: aggregazione di Calonico, Chiggiogna, Faido e Rossura (entrata in vigore il 29.01.2006) Faido 2: aggregazione di Anzonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chironico, Faido, Mairengo e Osco (entrata in vigore il 01.04.2012) Diagnosi e prospettive: sintesi Tratti marcanti Risorse fisiche: patrimonio naturalistico di rilievo (Campolungo, Campo Tencia, Piumogna) e importanti riserve naturali; risorse idriche importanti; ampia reti di sentieri. -

Qualità Del Paesaggio Agricolo Della Valle Leventina

Cantone Ticino Sezione dell’agricoltura Qualità del paesaggio agricolo della valle Leventina Rapporto di progetto Faido, 31 marzo 2016 Progetto qualità paesaggio valle Leventina Società Agricola di Leventina Impressum Contatto Cantone: ing. Daniela Linder Basso, Ufficio della consulenza agricola, Viale S. Franscini 17, 6500 Bellinzona Tel. 091/814 35 47, e-mail [email protected] Contatto ente promotore: Società agricola di Leventina, c/o Omar Pedrini, 6763 Osco Tel. 079/436 18 25, e-mail [email protected] Autori/redazione: Lucchini Mariotta Associati SA, 6715 Dongio, Fabrizio Conceprio e Nilde Dazzi [email protected] Progetto qualità paesaggio valle Leventina Società Agricola di Leventina Indice 1 Dati generali sul progetto .......................................................................................................................... 1 1.1 Iniziativa ............................................................................................................................................... 1 1.2 Organizzazione del progetto ................................................................................................................ 1 1.3 Comprensorio del progetto .................................................................................................................. 2 2 Andamento del progetto e procedura partecipativa ............................................................................... 8 3 Analisi del paesaggio.............................................................................................................................. -

Iniziativa Parlamentare

INIZIATIVA PARLAMENTARE presentata nella forma generica da Sergio Arigoni e cofirmatari per l'introduzione di una tariffa differenziata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del 19 ottobre 2009 Premessa I principi della politica ambientale, sia federale, sia cantonale, stabiliscono che i rifiuti siano trattati come una risorsa e che vada fatto tutto il possibile affinché questi siano separati, riciclati e valorizzati. Le principali disposizioni concernenti la ripartizione dei compiti riguardanti lo smaltimento dei rifiuti e il loro finanziamento sono contenute nella legge sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983. Lo smaltimento dei rifiuti compete ai Cantoni (art 31b cpv. LPAmb), che devono provvedere a una gestione economica degli impianti di trattamento dei rifiuti. Facendo uso della possibilità di cui all'art. 31 cpv. 2 LPAmb, con gli artt. 68 e segg. LALIA il compito di eliminare i rifiuti è stato delegato dal Cantone ai Comuni. L'art. 2 LPAmb sancisce il principio cosiddetto di causalità, spesso riassunto con il detto "chi inquina paga", che stabilisce che le spese delle misure prese secondo questa legge devono essere sostenute da chi ne è la causa. L'art. 32a LPAmb, in vigore dal 1° novembre 1997, precisa ulteriormente questa norma con riferimento ai costi di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) e stabilisce che gli impianti e i servizi necessari allo smaltimento dei rifiuti urbani devono essere finanziati in conformità del principio di causalità, tramite emolumenti, o altre tasse, proporzionali alla quantità dei rifiuti smaltiti (es. la tassa sul sacco). Non è quindi legale finanziare i costi di smaltimento tramite le normali entrate fiscali o una tassa fissa annua. -

9.1.7.3.1 Regolamento Della Legge Cantonale Di Applicazione Della Legge Federale Sull'approvvigionamento Elettrico Del 23 Marzo 2007 (RLA-Lael) (Del 23 Novembre 2010)

9.1.7.3.1 Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (RLA-LAEl) (del 23 novembre 2010) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge cantonale del 30 novembre 2009 di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, d e c r e t a : Autorità competente Art. 1 L'Ufficio dell'energia (UEn) del Dipartimento delle finanze e dell'economia esercita le competenze attribuite dalla legge al Consiglio di Stato e al Dipartimento, salvo disposizione contraria del presente Regolamento. Centro tecnico di competenza a) Composizione Art. 2 1Il centro tecnico di competenza (CTC) è composto da 7 membri, così suddivisi: a. 1 rappresentante del Consiglio di Stato; b. 1 rappresentante dell'Azienda Elettrica Ticinese (AET); c. 5 rappresentanti degli altri operatori ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche, equamente suddivisi secondo le differenti tipologie di dimensione aziendale e la localizzazione geografica. 2I membri del CTC sono nominati dal Consiglio di Stato, su proposta dell'AET e degli altri operatori ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche per quanto riguarda i rispettivi rappresentanti. b) Compiti Art. 3 Il CTC, conformemente alle normative e alle pianificazioni in vigore, in particolare in materia energetica, svolge segnatamente i compiti seguenti: a. promuove l'efficienza e la sicurezza della rete; b. promuove l'ottimizzazione dei flussi di energia e delle perdite di rete; c. favorisce e regola i contatti con Swissgrid e con gli altri attori coinvolti nella gestione delle reti elettriche, curando gli interessi degli operatori ticinesi; d. -

I Moltiplicatori D'imposta Nel Canton Ticino 2010—2017

I moltiplicatori d’imposta nel Canton Ticino 2010—2017 Febbraio 2018 fiduciariaMega SA Gentili lettori, come ogni anno, vi proponiamo il resoconto aggiornato dei moltiplicatori comunali validi nel Cantone Ticino per il periodo 2010-2017, nonché la cronistoria delle aggregazioni comunali, il cui effetto fiscale si è evidenziato entro la fine dell’anno 2017. Di principio, gli effetti fiscali per i Comuni aggregati si manifestano nell’anno successivo a quello della fusione politica dei Comuni, ovvero dopo l’elezione del Consiglio comunale e del Municipio. Nell’ultimo ventennio le aggregazioni comunali ci hanno unito in nuovi grandi centri e Comuni; alla fine del 2017 si contano 115 Comuni politici ed è interessante il paragone con il 1995 quando se ne censivano ancora ben 245. Questo processo di aggregazione è tuttora in atto, basta guardare i progetti in corso, non ancora votati, che riguardano in particolare le valli Leventina, Maggia e Verzasca. Dopo due anni di stallo, nel 2017 assistiamo agli effetti fiscali di due aggregazioni: Faido, Comune che si era già aggregato una prima volta nel 2006, poi nel 2013 e ora ingloba il Comune di Sobrio; Onsernone, alla sua seconda aggregazione dopo quella del 2005, aggrega ora quattro Comuni (Gresso, Isorno, Mosogno e Vergeletto). I moltiplicatori comunali confermano una situazione stabile e i mutamenti sono stati lievi anche nel 2017. Degli attuali Comuni, 113 hanno confermato il moltiplicatore dell’anno precedente. Il Sopraceneri si mostra più in movimento con 11 variazioni rispetto al Sottoceneri con 6. Le riduzioni di moltiplicatore (9: Balerna, Campo Vallemaggia, Castel S. Pietro, Cresciano, Iragna, Novaggio, Onsernone, Osogna, Preonzo) sono superiori per numero rispetto agli aumenti (8: Ascona, Bissone, Bodio, Centovalli, Gordola, Monteggio, Pianezzo, Pontre Capriasca). -

3. Etappe Strada Alta Leventina: Anzonico – Pollegio

3. Etappe Strada Alta Leventina: Anzonico – Pollegio Wegbeschrieb leicht 4.40 h 15.1 km 506 Hm 1194 Hm Anzonico, Cavagnago Sobrio, Pollegio Mai – Okt | | | | | Bereits schon vor Jahrhunderten war die Strada Alta ein bedeutender Übergang von Nord nach Süd. Auf dem Höhenweg hoch über der Valle Leventina konnten so die gefährlichen Schluchten im Dritte und letzte Etappe auf dem Höhenweg Strada Alta Leventina von Anzonico Tal umgangen werden. Auf der Sonnenseite des Leventinatals warten viele Monumente wie nach Pollegio. Auf dieser Wanderung durchquert man die wilde Felsschlucht Kirchen, Wegkapellen, gut erhaltene historische Dorfkerne mit alten Stein- und Holzhäusern im des Vallone, und in Sobrio lohnt sich ein Abstecher zur Kirche San Lorenzo. Walser-Baustil darauf, besichtigt zu werden. Ausgangspunkt der Wanderung ist die Bushaltestelle Anzonico, Paese in Anzonico. Hier bietet sich Ausgangspunkt: Anzonico – Bushaltestelle die Osteria Anzonico (Tel. +41 91 865 12 20) mit Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeit an. Die Bus- Endpunkt: Pollegio – Bushaltestelle haltestelle befindet sich am südlichen Ostrand von Anzonico bei der Kapelle San Antonio di Padova. Einkehr: Unterkunft und Verpflegung: Osteria Anzonico (Anzonico), Der Höhenweg führt parallel zur Poststrasse bis zum Dorf Sobrio. Zunächst wandert man von Anzo- Agriturismo – B&B Bertazzi (Cavagnago) nico auf einem Fuhrweg, dann auf einem Wanderweg oberhalb der Strasse durch Wiesen und Wald Nur Verpflegung: Osteria Pineta (Sobrio), Ristorante RED (Pollegio) bis nach Segno mit tollem Blick auf die Leventina und die Berge. Hier lohnt sich ein Besuch in der Anforderungen: weiss-rot-weiss sehenswerten Kapelle mit dem frei stehendem Campanile, die dem heiligen Ambrogio geweiht ist. Highlights: Dorf Sobrio, Kirche San Lorenzo, Valloneschlucht Von Segno geht es leicht abwärts ins Dorf Cavagnago mit Übernachtungsmöglichkeit im Agriturismo B&B Bertazzi (Tel. -

Lszlcharts201502.Pdf

CARTA D'AVVICINAMENTO A VISTA LOCARNO VISUAL APPROACH CHART ELEV 650 ft (198 m) CIV/MIL LSZL 008° 47’ 008° 48’ 008° 49’ 008° 50’ 008° 51’ 008° 52’ 008° 53’ 008° 54’ 008° 55’ 008° 56’ 008° 57’ 008° 58’ 008° 59’ 009° 00’ MM 1:100 000 1000 0 1000 2000 m 8012 7858 ALTITUDINI in ft ELEVATIONS in ft Corippo 214 P. di Vogorno Madone 46° 1848 329 7842 7438 9 46° I RILEVAMENTI SONO MAGNETICI 201 197 14’ ATIS 133.45 BEARINGS ARE MAGNETIC Cima dell' Uomo 14’ Gaggio 197 181 302 TWR/AD 134.825 4000 GND 121.7 Vogorno 197 6690 4580 FL 195 Madone C FL 130 46° Area sensibile al rumore 4564 8 46° 463 o 119.225 13’ Noise sensitive areas n r ZURICH 13’ VAR 1° E (12) 5653 Mergoscia o DELTA g Berzona 6132 148 o 6204 ACFT con carrello fisso: Cima della Trosa V 5637 i 345 Fixed LDG gear ACFT: d 4905 5627 Cima di Sassello 460 411 o RWY 08 775 g 46° 2000 296 4626 a 3688 7 RWY 26 46° 5483 L 12’ 197 493 361 243 12’ Cimetta 4800 493 D HN 440 ACFT con carrello retrattile: 3888 Retractable LDG gear ACFT: Contra 3357 2428 2802 3691 188 RWY 08 394 384 Gordola 3000 M. BréBr Brione A 2 46° RWY 26 Gaggiole TMA LOCARNO 1 6 46° 1408 MNM 2000 11’ D 11’ 2394 D Gudo Sementina Orselina D CugnascoCugCugnn Attenzione: 931 GerraG Traffico su piste e circuiti paralleli 1306 TeneroT CTR LOCARNO HX 270° Giubiasco Caution: Solduno HE MinusioM 824 NON ATTRAVERSARE 11500 Traffic on PARL RWY and circuits FL 130 D 46° Muralto DO NOT CROSS Ticino 2000 5 R 715 788 D 46° 729 732 GND 10’ 08 26 134.825 11500 NOTAM and 10’ C TMA MIL TEMPO: ACT L D LOCARNO 726 722 2000 DABS 08 26 11500 Serbatoi D C 1650 Tank Farm SECTOR LIMA GOLF Cadenazzo 1 S.