Out 1 10.02.2009 10:06 Uhr Seite 1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Download Der Ausgabe Frühjahr 2013

Frühjahr 2013 RAD im Pott Fahrradzeitschrift für Duisburg, Gladbeck, Mülheim und Oberhausen ● Urlaub mit dem Fahrrad ● Der große ADFC-Fahrradklima-Test Oberhausen liegt im Spitzenfeld Als ADFC-Mitglied finden Sie hier Ihren Adressaufkleber Duisburg Duisburg Hauptbahnhof Essen Kammerstraße 3 (Ostausgang) 47057 Duisburg Mülheim an der Ruhr Telefon 0203 / 80 71 790 Oberhausen Öffnungszeiten für Dauerkunden Mo-Fr 5:30 – 22:30 Uhr Ihre Fahrradpartner in Ihrer Region Sa, So + Feiertage 8:00 – 20:00 Uhr Öffnungszeiten des Büros Mo-Fr 7:00 – 21:00 Uhr Sa, So + Feiertage 8:00 – 20:00 Uhr Essen Hauptbahnhof Am Hauptbahnhof 5 45128 Essen Telefon 0201 / 83 914 594 Öffnungszeiten Mo-Fr 5:30 – 22:30 Uhr Sa 10:00 – 18:00 Uhr So + Feiert. 10:00 – 16:00 Uhr Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof Dieter-aus-dem-Siepen-Platz 3 45468 Mülheim an der Ruhr Bewachung Telefon 0208 / 84 85 70 Fax 0208 / 84 85 729 e-mail [email protected] Öffnungszeiten Mo-Fr 5:30 – 22:30 Uhr Verleih Sa, So + Feiert. 8:00 – 18:30 Uhr Bahnhof Mülheim-Styrum Hauskampstr. 14 45476 Mülheim an der Ruhr Service Telefon 0208 / 40 20 00 Fax 0208 / 40 20 01 e-mail [email protected] Öffnungszeiten Mo – Fr 5:30 – 22:30 Uhr Information Sa, So + Feiert. 8:00 – 18:30 Uhr Oberhausen Hauptbahnhof Willy-Brandt-Platz 1 46045 Oberhausen Telefon 0208 / 85 51 74 Fax 0208 / 20 53 495 Öffnungszeiten Mo – Fr 7:00 – 20:00 Uhr Sa 10:00 – 16:00 Uhr So + Feiert. Geschlossen EDITORIAL 3 Liebe Leserinnen und Leser, schlechter als andere Verkehrsteilnehmer - aber im Gegensatz zu den anderen verwei- der Bundesverkehrsminister hat wieder gert die Politik ihnen einen angemessenen eine neue Ramsau durch die Republik ge- Verkehrsraum. -

Participating Hotels - Fixed Members' Rate Northern Europe -10%

participating hotels - Fixed Members' Rate Northern Europe -10% Hotel Code Hotel Name Country Brand H7309 ibis Yerevan Center ARMENIA IBIS H5210 ibis Bregenz AUSTRIA IBIS H1917 ibis Graz AUSTRIA IBIS H5174 ibis Innsbruck AUSTRIA IBIS H1722 ibis Linz City AUSTRIA IBIS H3748 ibis Salzburg Nord AUSTRIA IBIS H3747 ibis Wien City AUSTRIA IBIS H8564 ibis Wien Hauptbahnhof AUSTRIA IBIS H2736 ibis Wien Messe AUSTRIA IBIS HB3Y1 ibis Styles Klagenfurt am Woerthersee AUSTRIA IBIS STYLES HB426 ibis Styles Parndorf Neusiedler See AUSTRIA IBIS STYLES H9034 ibis Styles Wien City AUSTRIA IBIS STYLES HB1C2 ibis Styles Wien Messe Prater AUSTRIA IBIS STYLES H5742 Hotel Mercure Graz City AUSTRIA MERCURE HOTEL HA0Q7 Hotel Mercure Raphael Wien AUSTRIA MERCURE HOTEL H0984 Hotel Mercure Salzburg City AUSTRIA MERCURE HOTEL H9959 Hotel Mercure Vienna First AUSTRIA MERCURE HOTEL H1568 Hotel Mercure Wien City AUSTRIA MERCURE HOTEL H5358 Hotel Mercure Wien Westbahnhof AUSTRIA MERCURE HOTEL H0781 Hotel Mercure Wien Zentrum AUSTRIA MERCURE HOTEL H1276 Hotel Am Konzerthaus Vienna - MGallery AUSTRIA MGALLERY H6154 Novotel Wien City AUSTRIA NOVOTEL H8565 Novotel Wien Hauptbahnhof AUSTRIA NOVOTEL H3720 Novotel Suites Wien City Donau AUSTRIA NOVOTEL SUITES H6599 SO/ Vienna AUSTRIA SO BY SOFITEL HA1L0 ibis Baku City AZERBAIDJAN IBIS HA593 Fairmont Baku Flame Towers AZERBEIJAN FAIRMONT HB5M6 Adagio Access Brussels Delta BELGIUM ADAGIO ACCESS H1453 ibis Antwerpen Centrum BELGIUM IBIS H1047 ibis Brugge Centrum BELGIUM IBIS 1 page of 25 / 20.07.2021 participating hotels - Fixed -

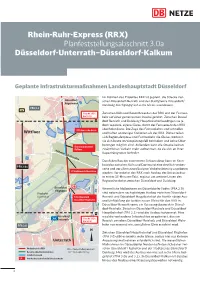

Bahnprojekt Rhein-Ruhr-Express

0 5 PFA 2.1 PFA 3.0 Ausbaubereiche RRX PFA = Planfeststellungsabschnitt EÜ Kruppstraße Düsseldorf Volksgarten Kreuzungsbauwerk Düsseldorf Hbf Südkopf PFA 3.0a Rhein Bereiche ohne Baumaßnahmen EÜ = Eisenbahnbrücke (Eisenbahnüberführung) 5 Kilometer Longerich Zons Volksgarten EÜ Erkrather Straße Oestrum EÜ ... Vom Aus-/Umbau betroffene Bauwerke SÜ = Straßenbrücke (Straßenüberführung) EÜ Emmastraße Düsseldorf PFA 3.1 Düsseldorf Derendorf EÜ ... Neubaumaßnahmen FU = Fußgängerunterführung PFA 2.0 Hbf Rhein EÜ Siegburger Straße Düsseldorf- Wehrhahn Flughafen N Holthausen Wersten Oberbilk Düsseldorf Zoo 7 Düsseldorf Wittlaer 40 Oberbilk PFA 3.2 EÜ Bahnsteigzugang Eller Süd Unterrath Schutzbauwerk Rheinhausen Monheim Düsseldorf- Düsseldorf Flughafen am Rhein Kreuzungsbauwerk EÜ Seeheimer Weg Düsseltal Derendorf SÜ Überanger Nippes EÜ Karlsruher Straße 44 Kreuzungsbauwerk Benrath tief Feldkassel 1 Kalkum EÜ Bahnsteigzugang Kreuzungsbauwerk Düsseldorf- Düsseldorf 288 Kreuzungsbauwerk Düsseldorf- Düsseldorf Düsseldorf Hbf Nordkopf Unterrath Flughafen Düsseldorf-Angermund Köln 1 Eller Süd PFA 3.2a PFA 3.3 PFA 1.3 FU Paulsmühlenstraße Reisholz Duisburg Süd Eller EÜ Darmstädter Straße SÜ Kalkweg Niehl Düsseldorf- Benrath Heltorfer Baumberg Reisholz Düsseldorf- Schlossallee EÜ Itterbach EÜ Fußweg EÜ Düsselbach Angermund EÜ Rahmer Bach 46 Rhein PFA 1.1 PFA 1.2 SÜ Kalkumer Schlossallee Düsseldorfer Landstr. EÜ Am Schlosspark Merkenich Duisburg-Rahm Garath Düsseldorf- Hellerhof 59 EÜ Wacholderstraße Rhein Benrath FU An den Kämpen Rheindorf Düsseldorf- EÜ Henkelstraße Vennhausen 52 Duisburg Egonstr. 59 Hellerhof Köln-Buchforst Mülheim Düsseldorf-Garath 59 8 Kreuzungsbauwerk EÜ Hitdorfer Straße 7 Buchholz Knipprather Str. SÜ Lünen‘sche Gasse FU Haltepunkt Angermund EÜ Angerbach Duisburg- Duisburg (Strecke 2505) Stammheim EÜ Masurenstraße Hitdorfer Str. EÜ Bamberger Straße EÜ und FU Rathenaustraße Langenfeld-Berghausen Großenbaum Großenbaumer Allee Frankfurter Str. -

15 Jahre RAD Im Pott 20 Jahre ADFC Duisburg 105 Radtouren

Sommer 2007 Fahrradzeitschrift für Duisburg, Essen, Mülheim und Oberhausen 1, 45127 Essen Nr. 2/2007 1, 45127 Essen Nr. ● 15 Jahre RAD im Pott ● 20 Jahre ADFC Duisburg ● RAD im Pott GbR, Verkehrs- und Umweltzentrum, Maxstraße 1 RAD im Pott GbR, Verkehrs- 105 Radtouren ______________________ RAD IM POTT JUBILÄUM _____________________ 3 60 Ausgaben mit 2668 Seiten fertiggestellt 15 Jahre RAD im Pott Mit dieser Sommerausgabe wird unsere mund kam die Zeitschrift „FahrRad“. Letz- Fahrradzeitschrift nunmehr 15 Jahre alt. tere zeichnete sich dadurch aus, dass so In diesem Zeitraum sind 60 Ausgaben mit gut wie nie etwas über Essen drin stand. insgesamt 2668 Seiten fertiggestellt wor- In Essen selbst gab die unabhängige EFI den. Diese bestanden aus 964 Seiten Lo- alle zwei Monate einen Rundbrief heraus, kalem aus den Städten Duisburg, Essen, den die ADFC-Mitglieder allerdings nicht Mülheim und Oberhausen, 645 Seiten All- erhielten. Diesen Rundbrief gibt es neben gemeinem („Im Pott“ usw.), 253 Seiten der RAD im Pott übrigens heute noch. Radtourenterminen sowie 806 Seiten An- Im Zuge der Neustrukturierung des zeigen, durch die sich unsere kostenlos ADFC erfolgte 1991 die Auflösung der vertriebene Zeitschrift maßgeblich finan- Bezirksverbände in NRW. Viele Ortsgrup- ziert. Ungezählt sind dagegen die Stun- pen avancierten zu offiziellen Kreisver- den, die jeweils viermal pro Jahr in jedes bänden, so z.B. in Duisburg, Oberhausen dieser Hefte investiert worden sind – eh- und Mülheim, mit etlicher Verspätung renamtlich versteht sich. schließlich auch in Essen. Die RAD im Pott ist im Prinzip das Die Initiative zur Herausgabe einer ge- Ergebnis einer Neustrukturierung des meinsamen Fahrradzeitschrift kam aus ADFC in Nordrhein-Westfalen zu Beginn Duisburg und Oberhausen, die treibenden der 90er Jahre. -

Was Kann Jetzt Noch Kommen? Über Neue Herausforderungen Und Das Nächste Sommermärchen

SOMMER 2018 PHILIPP LAHM WAS KANN JETZT NOCH KOMMEN? ÜBER NEUE HERAUSFORDERUNGEN UND DAS NÄCHSTE SOMMERMÄRCHEN NACHTZUG NACH MOSKAU SOMMER-SCHMINKTIPPS KOLUMNE VON KAMINER Reisereportage: von GNTM-Model Der Bestsellerautor über Deutschland nach Russland Mandy Bork verrät ihre die Menschen an seinen in 21 Stunden. Beauty-Geheimnisse. Lieblingsbahnhöfen. ALLES SCHÖN FRISCH Liebe Leserinnen, liebe Leser, Sie haben es sicherlich sofort bemerkt: Wir haben den Look unseres Magazins aufgefrischt und diese erste Ausgabe in ein sommerliches Gelb getaucht. Und nicht nur das: Sie finden im Heft auch neue Story-Formate – mal mitreißend, mal augenzwin- kernd und immer unterhaltend. Dazu bieten wir Ihnen Tipps zu Lifestyle, Shopping, Essen, Beauty und natürlich den Einkaufsbahn- höfen. Unser Credo: „Mein Bahnhof“ soll Ihnen Spaß machen. In dieser Ausgabe widmen wir uns den Hauptdarstellern des Sommers: dem Fußball, gutem Essen vom Grill und dem perfekten Style für laue Abende. Passend zur WM haben wir eine Fußball- legende getroffen: Ex-Nationalspieler Philipp Lahm, der als DFB-Botschafter bei der Weltmeisterschaft in Russland der deut- schen Mannschaft zur Seite steht. Mit ihm haben wir über Erfolge, Niederlagen und Zukunftsträume gesprochen. Einen kleinen Einblick in die Eigenheiten des WM-Gastgeberlandes liefert unser Reiseautor. Er berichtet von 21 Stunden im Nachtzug von Berlin nach Moskau. Für all jene, die den Sommer in Deutschland verbringen, haben wir die besten Veranstaltungen zusammengestellt – erstmals auch speziell für Ihre Region. Und wem es zu heiß wird, der er- fährt, wie er vom Bahnhof zum nächsten Badesee kommt. Dort können Sie eine der Grundzutaten eines gelungenen Sommer- tages genießen: ein Eis am Stiel. Am besten während der Lektüre unseres Magazins essen – das bringt doppelte Erfrischung. -

Hotel Code Hotel Name: Country Brand 0357 Hotel Ibis Berlin Mitte Germany Ibis Hotels 0465 Novotel Antwerpen Belgium Novotel 0467 N

Hotel Code Hotel name: Country Brand 0357 Hotel ibis Berlin Mitte Germany ibis Hotels 0465 Novotel Antwerpen Belgium Novotel 0467 N. Brussels Airport Belgium Novotel 0482 Mercure Aachen Europaplatz Germany Mercure 0489 ibis Hotel Dortmund West Germany ibis Hotels 0493 Fuerther Mercure Nuernberg West Germany Mercure 0497 Mercure Hotel Düsseldorf Neuss Germany Mercure 0498 Novotel Nürnberg Am Messezentrum Germany Novotel 0506 Novotel Coventry United Kingdom Novotel 0507 Novotel Nottingham Derby United Kingdom Novotel 0511 Novotel Budapest City Hungary Novotel 0515 Novotel Amsterdam City Netherlands Novotel 0516 Novotel Breda Netherlands Novotel 0523 Novotel Gdansk Centrum Poland Novotel 0525 Novotel Poznan Malta Poland Novotel 0527 Novotel Warszawa Airport Poland Novotel 0528 Novotel Wrocław City Poland Novotel 0530 Novotel Lausanne Bussigny Switzerland Novotel 0595 ibis Dublin West Ireland ibis Hotels 0647 ibis Tilburg Netherlands ibis Hotels 0649 Hotel ibis Schiphol Amsterdam Airport Netherlands ibis Hotels 0657 ibis Berlin Messe Germany ibis Hotels 0676 Mercure Hotel Bonn Hardtberg Germany Mercure 0705 Mercure Köln West Germany Mercure 0737 N. London West United Kingdom Novotel 0738 ibis Bremen City Germany ibis Hotels 0739 ibis Köln Am Dom Germany ibis Hotels 0743 Mercure Hotel Duisburg City Germany Mercure 0781 Mercure Wien Zentrum Austria Mercure 0792 Mercure Hotel München Neuperlach Süd Germany Mercure 0793 ibis Düsseldorf Hauptbahnhof Germany ibis Hotels 0794 I. London Heathrow Airport United Kingdom ibis Hotels 0796 ibis Mariahilf Vienna Austria ibis Hotels 0799 Grand Hotel Bregenz MGallery Austria MGallery 0800 ibis Ulm City Germany ibis Hotels 0840 N. Gent Centrum Belgium Novotel 0846 ibis Duisburg Hauptbahnhof Germany ibis Hotels 0864 ibis Liege Opera Belgium ibis Hotels 0880 ibis Utrecht Netherlands ibis Hotels 0884 Novotel Zurich Airport Messe Switzerland Novotel 0904 ibis Regensburg City Germany ibis Hotels 0907 Novotel Manchester West United Kingdom Novotel 0949 Novotel York Centre United Kingdom Novotel 0958 M. -

Information for Exchange Students

INFORMATION FOR EXCHANGE STUDENTS WWW.INTERNATIONAL.RUB.DE FIN N S DK IRL Hamburg Berlin GB PL Bochum NL Köln B Frankfurt LUX CZ SK München AU H F CH SLO I P E 02 WELCOME TO THE RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM! We are delighted that you are planning to spend a term or an academic year at our university. Your exchange semester(s) will certainly be a personally and academically enriching time for you and will provide you with a new range of experiences. Getting started in a foreign country and in a new academic environment may seem difficult. Yet, you will not be alone – we are here to help you. This brochure aims at informing you about contact persons and at providing all sorts of important information on such different aspects as formalities, housing, cultural events, excursions and much more. Our uni- versity offers a great variety of opportunities for your subject of study as well as for your cultural activities, sports etc. Moreover, you will discover many interesting sites and places of interest in the city of Bochum and in the surrounding Ruhr area. We would like to help you to get to know this variety and to make the most of the time that lies ahead. Enjoy your stay in Bochum! The team of the International Office RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM International Office Building FNO | Universitätsstrasse 150 | D-44780 Bochum www.international.rub.de/gaststudis/index_en.html 02 03 THE CITY OF BOCHUM has started to blossom. Where miners used to work the service industry and sciences have Studying in Bochum is not only about having found their home. -

Änderungen Vorbehalten Store Name Street Postal Code City Breuningerland Ludwigsburg Heinkelstr. 1-11 71634 Ludwigsburg

Änderungen vorbehalten Store Name Street Postal Code City Breuningerland Ludwigsburg Heinkelstr. 1-11 71634 Ludwigsburg Pliensaustrasse 8 Pliensaustr. 8 73728 Esslingen am Neckar Am Moenckebergbrunnen Barkhof 3 20095 Hamburg Mainz Hauptbahnhof Bahnhofplatz 1 55116 Mainz Loop 5 Gutenbergstr. 3-15 64331 Weiterstadt Europa Galerie EUROPA GALERIE 66111 SAARBRUECKEN Centrum Galerie Prager Str. 15 1069 Dresden EKZ Stachuspassagen Stachus Einkaufszentrum 80335 München Elbe EKZ Julius-Brecht-Str. 6 22609 Hamburg Altmarkt Altmarkt 7 1067 Dresden Thier Galerie Westenhellweg 102-106 44137 Dortmund Bahnhofstrasse 60 Bahnhofstr. 60 66111 Saarbrücken Platzl1 Platzl 3 80331 München Essen Hauptbahnhof Am Hauptbahnhof 45127 Essen Kohlmarkt 18 Kohlmarkt 18 38100 Braunschweig KOMM Große Marktstr. 63065 Offenbach am Main Niedernstrasse 41 Niedernstr. 6 33602 Bielefeld Bremen Hauptbahnhof Bahnhofsplatz 15 28195 Bremen Bahnhof Dammtor Marseiller Str. 20355 Hamburg Europaplatz Kaiserstr. 217 76133 Karlsruhe Hannover Hauptbahnhof Ernst-August-Platz 30159 Hannover Konstablerwache Große Friedberger Str. 6 60313 Frankfurt am Main Leipzig Hauptbahnhof Willy-Brandt-Platz 7 4109 Leipzig Forum Mittelrhein Görgenstr. 56068 Koblenz Erkrather Strasse Erkrather Str. 364 40231 Düsseldorf Koenigsplatz Königsplatz 59 34117 Kassel Hessencenter Borsigallee 26 60388 Frankfurt am Main Sony-Center Potsdamer Str. 10785 Berlin Skyline Plaza Europa-Allee 6 60327 Frankfurt am Main Bahnhof Alexanderplatz Dircksenstr. 2 10179 Berlin Dresden Hauptbahnhof Wiener Platz 4 1069 Dresden Milaneo Mailänder Platz 70173 Stuttgart Köln Neumarkt Neumarkt 1a 50667 Köln Schloßstr. 129 Schloßstr. 129 12163 Berlin Frankfurt Hauptbahnhof Am Hauptbahnhof 60329 Frankfurt am Main Main Taunus Zentrum Am Main-Taunus-Zentrum 65843 Sulzbach (Taunus) Hefnersplatz 10 Hefnersplatz 10 90402 Nürnberg Rhein Neckar Zentrum Robert-Schumann-Str. 2 68519 Viernheim PEP EKZ Thomas-Dehler-Str. -

Participating Hotels Per Country (In Alphabetic Order) IBIS PORTO GAIA

Participating hotels per country (in alphabetic order) IBIS PORTO GAIA IBIS SETUBAL IBIS FARO ALGARVE IBIS LISBOA OEIRAS IBIS LISBOA JOSE MALHOA IBIS COIMBRA IBIS EVORA IBIS PORTO SUL EUROPARQUE IBIS BRAGA IBIS FIGUEIRA DA FOZ IBIS LISBOA CENTRO SALDANHA PORTUGAL IBIS LISBOA LIBERDADE IBIS PORTO SAO JOAO IBIS GUIMARAES IBIS BRAGANCA IBIS LEIRIA IBIS LISBOA SINTRA IBIS PORTO CENTRO IBIS LISBOA ALFRAGIDE ibis Lisboa Parque das Nacionoes IBIS GURGAON IBIS MUMBAI AIRPORT IBIS BENGALURU CITY CENTRE IBIS JAIPUR IBIS PUNE IBIS BENGALURU HOSUR ROAD INDIA IBIS CHENNAI SIPCOT IBIS NAVI MUMBAI IBIS NASHIK IBIS BENGALURU TECHPARK IBIS DELHI AIRPORT IBIS BANGKOK SATHORN IBIS PHUKET PATONG IBIS PATTAYA IBIS SAMUI BOPHUT THAILAND IBIS BANGKOK RIVERSIDE IBIS PHUKET KATA IBIS HUA HIN Participating hotels per country (in alphabetic order) IBIS BANGKOK NANA IBIS BANGKOK SIAM IBIS ISTANBUL TURKEY IBIS ESKISEHIR IBIS KAYSERI IBIS GAZIANTEP IBIS BURSA IBIS ISTANBUL ESENYURT TURKEY IBIS ADANA IBIS IZMIR ALSANCAK IBIS ANKARA AIRPORT IBIS HOTEL KONYA IBIS WIEN MARIAHILF HOTEL IBIS LINZ CITY IBIS GRAZ IBIS WIEN MESSE AUSTRIA IBIS WIEN CITY IBIS SALZBURG NORD IBIS INNSBRUCK IBIS BREGENZ IBIS BERLIN MITTE IBIS BERLIN MESSE IBIS PADERBORN CITY IBIS BREMEN CITY IBIS KOELN AM DOM IBIS DUESSELDORF HAUPTBAHNHOF IBIS ULM CITY GERMANY IBIS DUISBURG HAUPTBAHNHOF IBIS NUERNBERG CITY AM PLAERRER IBIS REGENSBURG CITY IBIS AACHEN MARSCHIERTOR IBIS MUENCHEN CITY NORD IBIS NUERNBERG ALTSTADT IBIS MAINZ CITY IBIS AUGSBURG KOENIGSPLATZ IBIS WIESBADEN CITY Participating hotels per -

Downloads/ Dort Unabdingbar, Wo Menschen Wohnen, Berliner-Appell.Pdf Freut Euch Auf Ostfrieslands-Mitte! D E

Sommer 2013 RAD im Pott Fahrradzeitschrift für Duisburg, Gladbeck, Mülheim und Oberhausen ● 1. NRW- Sternfahrt ● Europäische Bürgerinitiative für Tempo 30 in der Stadt Als ADFC-Mitglied finden Sie hier Ihren Adressaufkleber Duisburg Duisburg Hauptbahnhof Essen Kammerstraße 3 (Ostausgang) 47057 Duisburg Mülheim an der Ruhr Telefon 0203 / 80 71 790 Oberhausen Öffnungszeiten für Dauerkunden Mo-Fr 5:30 – 22:30 Uhr Ihre Fahrradpartner in Ihrer Region Sa, So + Feiertage 8:00 – 20:00 Uhr Öffnungszeiten des Büros Mo-Fr 7:00 – 21:00 Uhr Sa, So + Feiertage 8:00 – 20:00 Uhr Essen Hauptbahnhof Am Hauptbahnhof 5 45128 Essen Telefon 0201 / 83 914 594 Öffnungszeiten Mo-Fr 5:30 – 22:30 Uhr Sa 10:00 – 18:00 Uhr So + Feiert. 10:00 – 16:00 Uhr Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof Dieter-aus-dem-Siepen-Platz 3 45468 Mülheim an der Ruhr Bewachung Telefon 0208 / 84 85 70 Fax 0208 / 84 85 729 e-mail [email protected] Öffnungszeiten Mo-Fr 5:30 – 22:30 Uhr Verleih Sa, So + Feiert. 8:00 – 18:30 Uhr Bahnhof Mülheim-Styrum Hauskampstr. 14 45476 Mülheim an der Ruhr Service Telefon 0208 / 40 20 00 Fax 0208 / 40 20 01 e-mail [email protected] Öffnungszeiten Mo – Fr 5:30 – 22:30 Uhr Information Sa, So + Feiert. 8:00 – 18:30 Uhr Oberhausen Hauptbahnhof Willy-Brandt-Platz 1 46045 Oberhausen Telefon 0208 / 85 51 74 Fax 0208 / 20 53 495 Öffnungszeiten Mo – Fr 7:00 – 20:00 Uhr Sa 10:00 – 16:00 Uhr So + Feiert. Geschlossen Layout: Text: Korrektur: EDITORIAL 3 Liebe Leserinnen und Leser, würden ein höheres Ziel verfolgen: eine autofreie Stadt. -

(RRX) Planfeststellungsabschnitt 3.0A Düsseldorf-Unterrath–Düsseldorf-Kalkum

Rhein-Ruhr-Express (RRX) Planfeststellungsabschnitt 3.0a Düsseldorf-Unterrath–Düsseldorf-Kalkum Geplante Infrastrukturmaßnahmen Landeshauptstadt Düsseldorf Im Rahmen des Projektes RRX ist geplant, die Strecke zwi- Düsseldorf- schen Düsseldorf-Benrath und der Stadtgrenze Düsseldorf/ Angermund Duisburg durchgängig auf sechs Gleise auszubauen. PFA 3.1 8n Strecke 2650, Zwischen Köln und Benrath werden der RRX und der Fernver- km 50,85 kehr auf einer gemeinsamen Strecke geführt. Zwischen Düssel- dorf-Benrath und Duisburg Hauptbahnhof benötigen sie je- doch separate, eigene Gleise, damit der Fernverkehr den RRX SÜ Lünen‘sche Gasse überholen kann. Die Züge des Fernverkehrs sind schneller Wittlaer und halten an weniger Stationen als der RRX. Bisher teilen sich Regionalexpress und Fernverkehr die Gleise, wodurch sie sich heute im Verspätungsfall behindern und keine Über- holungen möglich sind. Außerdem kann die Strecke keinen Kreuzungsbauwerk Kalkum zusätzlichen Verkehr mehr aufnehmen, da sie sich an ihrer Kalk umer S Kapazitätsgrenze befindet. ch los sallee Durch den Bau der erweiterten Infrastruktur kann im Kern- korridor zwischen Köln und Dortmund eine deutlich verbes- PFA 3.0a serte und vor allem zuverlässigere Verkehrsleistung angeboten SÜ Kalkumer Schlossallee werden. So verkehrt der RRX nach Ausbau der Infrastruktur in einem 15-Minuten-Takt, ergänzt um weitere Linien des Regionalverkehrs zwischen Düsseldorf und Duisburg. Düsseldorf Wesentliche Maßnahmen im Düsseldorfer Süden (PFA 2.0) Flughafen Flughafen sind neben dem sechsgleisigen Ausbau zwischen Düsseldorf- Düsseldorf Schutzbauwerk Benrath und Düsseldorf Hauptbahnhof die hierfür nötige Aus- Düsseldorf Flughafen und Einfädelung der beiden neuen Gleise für den RRX in Düsseldorf-Benrath sowie ein Kreuzungsbauwerk in Düssel- dorf-Reisholz. Zwischen Düsseldorf-Reisholz und Düsseldorf Hauptbahnhof (PFA 2.1) wird der Ausbau fortgesetzt. -

SOZIALETHIK KONKRET Ruhr) Rechts in Die Prinzenhöhe Einbiegen (Tempo-30-Zone) Und Falkenweg 6 Den Wegweisern Zur Akademie Folgen

IHR WEG ZU UNS ... TAGUNGSORT UND ANMELDUNG Tagungsort: Akademie Die Wolfsburg Tagungsnummer: A 19047 Tagungsbeitrag: 79,00 € / erm. 47,40 € Übernachtung im Zweibettzimmer 23,00 € Übernachtung im Einzelzimmer 29,00 € Der Tagungsbeitrag enthält 1/3 Institutionsbeitrag. Die Förderung wurde als Unterträger der AKSB bei der bpb beantragt. Ermäßigung: Wir gewähren auf Nachweis eine Ermäßigung für Schüler/-innen, Studierende (bis 28 J.), Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende sowie Bezieher/-innen von Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (Grundsicherung). Digitale Ausfallgebühr: ... mit Bus und Bahn Die günstigste Bahnstation ist Duisburg-Hauptbahnhof. Dort folgen Erfolgt eine Abmeldung nicht wenigstens zwei Wochen Transformation Sie den Hinweisen zur U (Stadt)-Bahn. Sie erreichen den Zugang vor Tagungsbeginn, müssen wir eine Ausfallgebühr in zur unterirdischen Haltestelle der Straßenbahnlinie 901. Fahren Sie Höhe von 50 % des Tagungsbeitrages erheben. Drei und Solidarität bitte in Richtung Mülheim an der Ruhr bis zur Haltestelle Monning. Tage vorher wird der volle Tagungsbeitrag berechnet. Der Fußweg (10 bis 15 Minuten) führt in Fahrtrichtung der Straßen- Hierfür bitten wir um Verständnis. bahn. An der ersten Straße gehen Sie rechts (Prinzenhöhe) und fol- Sofern Sie jedoch verbindlich eine/n andere/n Teilneh- gen dann den Hinweisschildern. mer/in benennen können bzw. jemand von der Wartelis- Ab Oberhausen-Hauptbahnhof fährt die Buslinie 122 in Richtung te nachrückt, entfällt diese Gebühr. Mülheim an der Ruhr bis zur Haltestelle Hochfelder Straße. Dort in Anmeldungen werden in der Regel nicht schriftlich Fahrtrichtung weitergehen und nach einigen Metern rechts in die Hochfelder Straße abbiegen. Der Fußweg ist ausgeschildert (10 bis bestätigt, Absagen wegen Überschreitens der Teilneh- 15 Minuten). merbegrenzung werden sofort erteilt. Nicht in Anspruch 23.