Landschaftsprogramm, Begründung Und Erläuterung

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

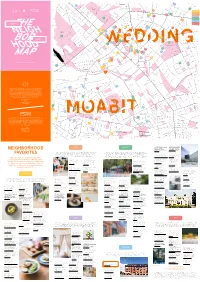

Neighborhood Favorites

1 2 3 4 5 6 7 8 Markstraße Müllerstraße Brienzer Str. 45 Usambarastraße 73 Togostraße Soldiner Str. Schwyzer Str. Swakopmunder Str. Damarastraße Liverpooler Str. ENGLISCHES Koloniestraße 60 Gotenburger Str. Prinzenallee VIERTEL Str. Drontheimer A Dubliner Str. Biesentaler Str. A 29 Osloer Str. OSLOER STRASSE ! RESTAURANTS Armenische Str. Windhuker Str. REHBERGE Barfusstraße Glasgower Str. Stockholmer Str. 80 56 Wriezener Str. ! CAFÉS 15 93 Osloer Str. Freienwalder Str. Grüntaler Str. SCHILLERPARK 96 Petersallee 86 ! SHOPS Iranische Str. Schwedenstraße Lüderitzstraße BORNHOLMER Togostraße 63 Indische Str. Bornholmer Str. STRASSE Afrikanische Str. Edinburger Str. Str. Bellermannstraße ! ACTIVITIES Koloniestraße Koloniestraße Heinz-Galinski-Straße 25 Müllerstraße Exerzierstraße ! CULTURE Ungarnstraße Türkenstraße Klever Str. Oudenarder Str. ! BARS WEDDING Groniger Str. Seestraße Otawlstraße Sonderburger Str. B Uferstraße Spanheimstraße B 20 Gottschedstraße 23 Kongostraße 87 94 Eulerstraße 85 Gropiusstraße 97 Malplaquetstraße NAUENER PLATZ 81 Stettiner Str. Sansibarstraße Liebenwalder Str. Buttmannstraße 12 16 Thurneystraße 22 77 Grüntaler Str. VOLKSPARK Transvaalstraße Pankstraße Togostraße Turiner Str. 91 REHBERGE Lüderitzstraße SEESTRASSE 53 Bornemannstraße Bastienstraße Hochstädter Str. Schulstraße Zingster Str. Schönstedtstraße Heidebrinker Str. 1 95 Böttgerstraße Behmstraße Guineastraße 32 68 Amsterdamer Str. 13 Maxstraße Müllerstraße 2 GESUNDBRUNNEN 59 Utrechter Str. 37 MOABIT Kameruner Str. Prinz-Eugen-Straße Sambesistraße 99 Schererstraße Wiesenstraße Genter Str. 61 58 Antwerpener Str. Kösliner Str. Adolfstraße 6 Senegalstraße Dualastraße 76 41 Reinickendorfer Str. 54 Ramierstraße Lütticher Str. 51 Ugandastraße Nazarethkirchstraße C C Hochstraße C HUMBOLDTHAIN LEOPOLDPLATZ Tangastraße Seestraße 82 Brüsseler Str. Ruheplatzstraße Wiesenstraße Amrumer Str. 14 65 Graunstraße Pankstraße Antonstraße 90 Swinemünder Str. Dohnagestell Ostender Str. 83 30 Pasewalker Str. Pasewalker Str. HUMBOLDTHAIN Putbusser Str. Genter Str. 8 55 89 98 Rügener Str. -

Ecke Müllerstraße Zeitung Für Das »Aktive Zentrum« Und Sanierungsgebiet Müllerstraße

nr. 3 – juli/august 2019 ecke müllerstraße Zeitung für das »Aktive Zentrum« und Sanierungsgebiet Müllerstraße. Erscheint sechsmal im Jahr kostenlos. Herausgeber: Bezirksamt Mitte von Berlin, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung Ch. Eckelt Eröffnung des neu gestalteten Max-Josef-Metzger-Platzes: Seiten 4/5 2 ——ECKE MÜLLERSTRASSE ECKE MÜLLERSTRASSE—— 3 IHR KIEZMOMENT Kopf steinpflaster der Ostender Straße oder den viel zu en- — — — ————————————————————— gen Radweg der verkehrsreichen Luxemburger Straße um- INHALT Alkoholkonsum und gehen. Im Verkehrskonzept für den Brüsseler Kiez, das im Jahr 2017 unter reger Bürgerbeteiligung erarbeitet wurde, Seite 3 Platzordnung für den Platz am Elise-und- wird sogar vorgeschlagen, auf dem Elise-und-Otto-Ham- Otto-Hampel-Weg Fahrradfahren verboten pel-Weg eine bezirkliche Radroute einzurichten. Man darf Seiten 4/5 Beweg dich Max! Der neue Max- Bezirksamt beschließt »Platzordnung also getrost erwarten, dass kaum ein Fahrradfahrer sich an Josef-Metzger Platz die Platzordnung halten wird: Die wird dann auch in ihren Müllerstraße 147, 149« anderen Inhalten obsolet. cs Seite 6 AG Verkehr des Runden Tisches Sprengel- kiez fordert Verkehrsberuhigung Seite 7 »Gott wohnt im Wedding« – eine Buch- ———————————————— DOKUMENTATION rezension Ch. Eckelt Seiten 8/9 Bürgerbefragung zum künftigen Weddingplatz Platzordnung Seite 10 Neues zu himmelbeet und Maxplatz Aus dem Bezirk Mitte: Müllerstraße 147, 149 • Seite 11 Überfülltes Bürgeramt Wir möchten, dass sich alle unsere Besucher/innen auf dem • Seite 12 Wie wird die Pflege der Grünanlagen Platz sicher und wohlfühlen. Um allen Besucher/innen den finanziert? Aufenthalt auf dem Platz so angenehm wie möglich zu gestal- • Seite 13 Neuer Drogenkonsumraum? ten, wurde diese Platzordnung erlassen. • Seite 14 Bezirksnachrichten § 1 Geltungsbereich Dieses Foto »Goethepark links hinein Schotterwege« schickte unser Seite 15 Gebietsplan und Adressen Diese Platzordnung findet Anwendung auf allen öffentlich Leser Rolff Zlatar. -

Downloaded for Personal Non-Commercial Research Or Study, Without Prior Permission Or Charge

Hobbs, Mark (2010) Visual representations of working-class Berlin, 1924–1930. PhD thesis. http://theses.gla.ac.uk/2182/ Copyright and moral rights for this thesis are retained by the author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the Author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the Author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Glasgow Theses Service http://theses.gla.ac.uk/ [email protected] Visual representations of working-class Berlin, 1924–1930 Mark Hobbs BA (Hons), MA Submitted in fulfillment of the requirements for the Degree of PhD Department of History of Art Faculty of Arts University of Glasgow February 2010 Abstract This thesis examines the urban topography of Berlin’s working-class districts, as seen in the art, architecture and other images produced in the city between 1924 and 1930. During the 1920s, Berlin flourished as centre of modern culture. Yet this flourishing did not exist exclusively amongst the intellectual elites that occupied the city centre and affluent western suburbs. It also extended into the proletarian districts to the north and east of the city. Within these areas existed a complex urban landscape that was rich with cultural tradition and artistic expression. This thesis seeks to redress the bias towards the centre of Berlin and its recognised cultural currents, by exploring the art and architecture found in the city’s working-class districts. -

Tag Des Offenen Denkmals in Berlin

Tag des offenen Denkmals „Entdecken, was uns verbindet“ 8. und 9. September 2018 in Berlin Grußwort Tag des offenen Denkmals im Zeichen des Europäischen Kulturerbejahres 2018 Der Tag des offenen Denkmals am 8. und 9. September 2018 steht bundesweit unter dem Schwerpunktthema „Entdecken, was uns verbindet“. Anlass ist das Europäische Kulturerbe- jahr mit seinem Motto „Sharing Heritage“ („Erbe teilen“), das die Europäische Kommission für 2018 ins Leben gerufen hat. Das Europäische Kulturerbejahr lebt von der Überzeugung, dass „Europa“ nicht etwas Fernes, Abgehobenes ist, sondern dass auch unsere Denkmale vor Ort viel „Europa“ repräsentieren und ohne Einflüsse aus den unterschied- lichsten Quellen nicht so aussähen, wie wir sie kennen. „Sharing Heritage“ meint auch, dass wir das gemeinsame kulturelle Erbe erkennen und wert- schätzen. Für Berlin trifft dies in besonderem Maße zu. Unsere Bau-, Boden- und Gartendenkmale sind geradezu ein Speicher für Kultur, Geschichte und Kulturgeschichte aus ganz Europa. Von hier aus gehen Verbindungen und Bezüge in alle Himmelsrichtungen. Der Tag des offenen Denkmals als Teil der European Heritage Days ist dem Europa-Gedanken von Anfang an verbunden. In diesem Jahr eignet er sich 62) jedoch besonders, grenzüberschreitende kulturelle Wechselwirkungen kon- kret und plastisch zu machen, denen Berlin seinen speziellen weltoffenen Charakter verdankt. Das Europäische Kulturerbejahr kommt zur rechten Zeit; es stellt auch eine Antwort auf die zunehmenden Tendenzen zur nationalen Abschottung auf unserem Kontinent dar. Der Tag des offenen Denkmals kann dazu beitragen, die europäische Idee und unsere vielfältige kulturelle Identität wieder konkret und attraktiv zu machen. Mein herzlicher Dank gilt daher den vielen Veran- staltern, die mit ihrem Einsatz am Denkmalwochenende zum gemeinsamen kulturellen Erbe einen besonderen „Pulse of Europe“ ermöglichen. -

Berlin Ohne Geld

Daniel Wiechmann Berlin ohne Geld 101 großartige Dinge, die Du in Berlin kostenlos erleben kannst USCIR C M U I S X M A © des Titels »Berlin ohne Geld« (978-3-7423-0603-6) 2018 by riva Verlag, Münchner Verlagsgruppe GmbH, München Nähere Informationen unter: http://www.rivaverlag.de Inhalt Berlin ohne Geld erleben ....................................................................................................................................10 Berlin im Steckbrief .......................................................................................................................................................12 Abenteuer 1. Singe beim Mauerpark- Karaoke. .........................................................................................................13 10. Fordere in Clärchens Ballhaus jemandem zum Tanzen auf. ...............................26 18. Gehe in den Beelitz- Heilstätten auf Geisterjagd. .........................................................36 28. Schließe neue Bekanntschaften in einem Wasch salon. .........................................52 30. Bezwinge den Türsteher vom Berghain. ...................................................................................53 43. Erlebe die Berliner von ihrer mürrischen Seite in einem Bürgeramt deiner Wahl. ............................................................................................................................................................70 59. Performe auf der Bühne im Kreativhaus. ...................................................................................91 -

Denkmäler Im Bezirk Mitte - Berlin.De

Denkmäler im Bezirk Mitte - Berlin.de 440 Ergebnisse gefunden Sortieren nach: Erbaut von Z nach A Straße Postleitzahl Künstlername Name des Denkmals Ortsteil Erbaut Kriegerdenkmal Plötzensee Dohnagestell 4 13351 unbekannt Wedding vermutlich 1920/1930 Gefreiter Will John-Foster-Dulles-Allee 10 10557 unbekannt Tiergarten / Großer Tiergarten vermutlich 1890 Metallsäulen Brunnenstr.95/96 13355 Unbekannt Gesundbrunnen Unbekannt Hängende Kunst Brunnenstr. 81 13355 Unbekannt Gesundbrunnen Unbekannt Uhrenkandelaber Olof-Palme-Platz 10787 unbekannt Tiergarten unbekannt Carl-Leid-Gedenkstein Volkspark Rehberge 13351 Unbekannt Wedding Unbekannt Gedenkstein zur Errichtung des Volkspark Rehberge Volkspark Rehberge 13351 Unbekannt Wedding Unbekannt Ohne Titel Klopstockstr. 13-17 10557 Volkmar Haase Hansaviertel unbekannt 3 Figuren "Gesundheit" Schwyzer Str. 6 13349 Unbekannt Wedding Unbekannt Stele Schwyzer Str. 6 13349 Unbekannt Wedding Unbekannt Fuß Schwyzer Str. 6 13349 Unbekannt Wedding Unbekannt Sandsteinherz Parkanlage am Plötzensee 13351 Unbekannt Wedding Unbekannt Kunstbögen Seestr. 10 13353 Unbekannt Wedding Unbekannt Versunkene Stadt Vineta Wolliner Str. 34-37 13355 Frank Oehring Gesundbrunnen unbekannt Widder Brunnenplatz 1 13357 Karl Wenke Gesundbrunnen unbekannt Kakadu Brunnenplatz 1 13357 Karl Wenke Gesundbrunnen unbekannt Kreuz "Ich lebe und ihr sollt auch leben" Dohnagestell 4 13351 unbekannt Wedding unbekannt Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus in aller Welt Seestr. 92-93 13347 unbekannt Wedding unbekannt Storchenpaar Monbijoupark -

Bezirksamt Mitte Von Berlin Bezirksstadträtin Für Weiterbildung, Kultur, Umwelt, Natur, Straßen Und Grünflächen Geschz

Bezirksamt Mitte von Berlin Bezirksstadträtin für Weiterbildung, Kultur, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen GeschZ. (bei Antwort bitte angeben) BiKuUmL Bezirksamt Mitte von Berlin, 13341 Berlin (Postanschrift) Bearbeiter/in: Dienstgebäude: Rathaus Tiergarten Bezirksverordnetenversammlung Mitte von Berlin Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin Fraktion der FDP Zimmer 464 a Herrn Bezirksverordneten Felix Hemmer Telefon (030) 9018 -3 35 00 Telefax (030) 9018-48833500 Vermittlung (030) 9018-20 über Intern 918-33500 Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung E-Mail sabine.weissler@ba- mitte.berlin.de E-Mail nicht für Dokumente mit über elektronischer Signatur verwenden Bezirksbürgermeister Internet www.berlin-mitte.de Datum 02.05.2019 Schriftliche Anfrage 0597/V Aktueller Projektstand „Mehr Bienen für Berlin – Berlin blüht auf“ Sehr geehrter Herr Hemmer, namens des Bezirksamtes beantworte ich die Schriftliche Anfrage wie folgt: 1. Sind die geplanten Flächen (der Mittelstreifen Altonaer Straße zwischen Hansaplatz und Großem Stern, Rasenflächen am Rand des Geschichtsparks Moabit und Flächen im Spreebogenpark) bereits in das Projekt einbezogen worden? Welche weiteren Flächen sind im Bezirk Mitte geplant? Zu 1. Die drei Flächen im Bezirk Mitte – Mittelstreifen der Altonaer Straße zwischen Hansaplatz und Großem Stern, Rasenflächen am Rande des Geschichtsparks Moabit sowie Flächen im Spreebogenpark – wurden als geeignete Pilotflächen bewertet und in das Projekt aufgenommen. Für jede dieser Flächen wurde unter Berücksichtigung der Bestandssituation (Vegetation, Nutzung, Standortbedingungen etc.) ein individuelles Maßnahmenkonzept zur Aufwertung für Wildbienen erarbeitet. Die Aussaat der Blühstreifen war ursprünglich für den Herbst 2018 vorgesehen, wurde aber aufgrund der trockenen Witterungsbedingungen im letzten Jahr auf das Frühjahr 2019 verschoben. Nun werden die Ansaaten mit einer speziell entwickelten Wildblumenmischung Ende April / Anfang Mai 2019 (ab der 18. -

(FDP) Im Berliner Abgeordnetenhaus

Drucksache 18 / 21 548 Schriftliche Anfrage 18. Wahlperiode Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Marcel Luthe (FDP) vom 11. November 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 11. November 2019) zum Thema: Straftaten in Parks und Antwort vom 20. November 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 25. Nov. 2019) Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28. Senatsverwaltung für Inneres und Sport Herrn Abgeordneten Marcel Luthe (FDP) über den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin über Senatskanzlei - G Sen - Antwort auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/21 548 vom 11. November 2019 über Straftaten in Parks ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 1) Werden oder wurden seit dem 01.01.2014 polizeilich die Berliner Parks a) Park am Gleisdreieck b) Bürgerpark Pankow c) Volkspark Schönholzer Heide d) Tempelhofer Feld e) Viktoriapark f) Görlitzer Park g) Tiergarten h) Volkspark Friedrichshain i) Volkspark Rehberge j) Mauerpark k) Treptower Park l) Volkspark Hasenheide als Tatorte – insbesondere in POLIKS - erfasst? Falls ja, wie viele und welche (nach PKS- Hauptgruppen unter gesonderter Ausweisung von BtM-Handel und Sexualdelikten) Straftaten sind in den Jahren 2014 bis 2018 und wie viele bisher in 2019 in den jeweiligen Orten zu 1a) bis l) polizeilich erfasst worden? Zu 1.: Ja, für die unter 1a) bis l) genannten Parks sind im Regionalen Bezugssystem des Statistischen Landesamtes Berlin-Brandenburg (RBS) spezifische Anschriften vorhanden, die im Polizeilichen Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung (POLIKS) zur Erfassung eines Tatorts, der in einem dieser Parks liegt, vorgesehen sind. -

Security Planning for Public Spaces: Testing a Proposed Cpted Rating Instrument in Berlin, Germany

SECURITY PLANNING FOR PUBLIC SPACES: TESTING A PROPOSED CPTED RATING INSTRUMENT IN BERLIN, GERMANY By JAMES N. BEELER, JR A THESIS PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN URBAN AND REGIONAL PLANNING UNIVERSITY OF FLORIDA 2011 1 © 2011 James Nevin Beeler, Jr. 2 To my mom for her continued support To my dad (R.I.P.) who guided me so ably for so long 3 ACKNOWLEDGMENTS I want to thank my chair, Dr. Richard Schneider, who suggested this line of research and the article that prompted it. His guidance as my advisor has been invaluable since day one of my entry into the University of Florida. I also want to thank my co-chair, Dr. Joseli Macedo, for her input and encouragement as I navigated the master‟s program. Thanks to her also for leading our enlightening expedition to Brazil in Summer 2009, and for imparting her design ethic. Thanks also to Dr. Kristin Larsen for challenging me to be a far better writer than I was when I arrived. Thanks to Dr. Christopher Silver for encouraging my application to the NEURUS grant program, and for his insight into research as presented in Groningen, The Netherlands. Thank you to Paul van Steen of the University of Groningen for a great seminar, and to Peter Dannenberg at Humboldt University for listening when I was frustrated. I‟d like to extend a very special thank you to Officer Petra Warman of the Berlin Police Department, whose time, good humor and observations helped me understand Berlin and its culture and people so much better. -

Wanderprogramm Juli

Donnerstag Barnim 01. Jul "Malchower Aue und Wartenberger Landschaftspark" H 12 S Blankenburg – Am Fließ – Malchower See und Aue – Schnitterinnenweg – 4 km/h Landschaftspark – Klarahöh 12 km * RV * VBB BC * Gastbeitrag 5,- € 10:00 S Blankenburg 15:00 ca. Klarahöh, Bus 893 nach S Hohenschönhausen 07.01.1 Wfn: Anne Jähnke Donnerstag Schönower Heide 01. Jul "Auf alten Rieselfeldern" T 15 Panke – Karower Teiche – Seegraben – Gorinsee 4 km/h 15 km * RV * EK * VBB BC * Gastbeitrag 5,- € ( 09:09 S Karow S 2 bis Mo 28.06. 14:14 Bf. Schönwalde RB 27 n Karow 07.01.3 Wf: Joachim Hinz Donnerstag Havelland 01. Jul "Gletscherzunge und Russengraben" T 23 Fohrde – Marzahner Fenn – Nennhausen 4,5 km/h 23 km * RV * BT (bei Bedarf) * Gastbeitrag 5,- € ( *** Wanderführer wartet in Brandenburg(Ankunftsbahnsteig) *** bis Di 29.06. 07:54 Bf. Ostkreuz, 08:07 Friedrichstr. RE 1 n Brandenburg an 08:58 20:00 09:08 Bf. Brandenburg RB 51 n Fohrde an 09:24 16:09 Bf. Nennhausen RE 4 an Berlin-Hbf. 17:01 07.01.4 Wf: Max Kalb Samstag Nördlicher Stadtrand 03. Jul "Entlang vieler Gräben ins Märkische Viertel" T 15 S Schönfließ – Ort Schönfließ – Beegraben – Kindelfließ – Kindelwald- 4,5 km/h promenade – NSG Eichwerder Moorwiesen – Eichwerdersteg – Tegeler Fließ – Osterquelle – Freizeitpark Lübars – Märkisches Viertel – Bus Quickborner Str. 14 km * RV * BT (bei Bedarf) * Gastbeitrag 5,- € 09:30 S Schönfließ (S8, 08:48 ab Ostkreuz) 13:30 Quickborner Str. Bus X21 n S+U Wittenau 07.03.3 Wfn: Edith Müller Samstag RADELN auf dem Flämingskate 03. Jul "Auf dem Rundkurs 6" R 54 Bf. -

Essays on the Economics of Ecosystems and Biodiversity

Essays on the Economics of Ecosystems and Biodiversity Inaugural-Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vorgelegt von Diplom-Volkswirtin Christine Bertram aus Hannover Kiel, 2015 Gedruckt mit Genehmigung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Dekan: Prof. Dr. Achim Walter Erstberichterstatter: Prof. Dr. Katrin Rehdanz Zweitberichterstatter: Prof. Dr. Ulrich Schmidt Tag der Abgabe der Arbeit: 24.11.2014 Tag der mündlichen Prüfung: 20.02.2015 ACKNOWLEDGEMENTS Acknowledgements There are a number of people whom I would like to thank for having made this dissertation possible. First of all, I would like to thank my first supervisor, Prof. Dr. Katrin Rehdanz, for her constructive guidance, constant support, and valuable contributions to this dissertation. I would also like to thank Prof. Dr. Martin Quaas for insightful discussions, helpful support, and valuable contributions, particularly regarding the fourth paper of this dissertation. Moreover, I thank Prof. Dr. Ulrich Schmidt for contributing his time to be second supervisor. This dissertation was written during my time at the research area “The Environment and Natural Resources” at the Kiel Institute for the World Economy. I am grateful to Dr. Sonja Peterson and Prof. Gernot Klepper, PhD, who were supportive heads of the research area and who created a positive and constructive working environment. I also thank numerous current and former colleagues at the Kiel Institute for interesting discussions and helpful support as well as for refreshing brakes and time-outs. Above all, I thank Dr. Nadine Heitmann, Christine Merk, Sebastian Petrick, and Mareike Söder for a great and inspiring time. -

Denkmalliste Berlin 2000

Denkmalliste Berlin 2000 Arbeitsstand 17.01.2001 Charlottenburg Denkmalbereiche (Ensembles) Badenallee 29-30, Wohnhäuser Baudenkmal siehe: Badenallee 30 Weiterer Bestandteil des Ensembles: - Badenallee 29, Haus Hübner, 1938-39 von Paul G. R. Baumgarten (CHA-E) Bismarckstraße 109-110, Theater und Geschäftshaus Am Schillertheater 2/4 Schillerstraße 9 Baudenkmal siehe: Bismarckstraße 110 Weiterer Bestandteil des Ensembles: - Bismarckstraße 109 / Am Schillertheater 2/4, Haus der Wirtschaft, Büro- und Geschäftshaus, 1952-53 von Kurt Enderlein (CHA-E) Bleibtreustraße 15-17, 19-20, 40-43, Mietshäuser, Schule Knesebeckstraße 24-25, 33-34, 68-69 Mommsenstraße 1-6, 64-68, 69-70 Schlüterstraße 51 Gesamtanlage siehe: Bleibtreustraße 43 / Knesebeckstraße 24-25 Baudenkmale siehe: Bleibtreustraße 15-16; 17; 20; 40; 42; Knesebeckstraße 33-34; Mommsenstraße 5; 6; 66 Weitere Bestandteile des Ensembles: - Bleibtreustraße 19, Mietshaus, Läden, 1902-03 von Gustav Paulsen - Bleibtreustraße 41 / Mommsenstraße, Mietshaus, Läden, Gaststätte, 1897-98 von Bernhard Hellwag - Knesebeckstraße 68-69, Mietshaus, 1903-04 von O. Herold - Mommsenstraße 1, Mietshaus, Läden, 1898-99 von Bernhard Hellwag - Mommsenstraße 2, Mietshaus, Läden, 1898 von Johannes Mathiesen - Mommsenstraße 3, Mietshaus, Läden, 1897-98 von Gustav Bähr - Mommsenstraße 4, Mietshaus, Läden, 1898-99 von Bernhard Hellwag - Mommsenstraße 64 / Schlüterstraße 51, Mietshaus, Läden, 1901-02 von August Hoffmann - Mommsenstraße 65, Mietshaus, 1901-02 von Ludwig Bosse - Mommsenstraße 67, Mietshaus, 1904-05 von