Studia Austriaca XXIX

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Wer Steckt Dahinter? Steckt Wer

U1-U4Straßennamen 08.04.2009 9:52 Uhr Page 1 Wer steckt dahinter? steckt Wer Wer steckt dahinter? Nach Frauen benannte Straßen, Plätze und Brücken in Hamburg Nach Frauen benannte Straßen, Plätze und Brücken in Hamburg und Brücken benannte Straßen, Plätze Frauen Nach Rita Bake Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule und Berufsbildung Amt für Weiterbildung Landeszentrale für politische Bildung Die Landeszentrale für politische Bildung ist Teil der Behörde für Schule und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg. Ein pluralistisch zusammengesetzter Beirat sichert die Überparteilichkeit der Arbeit. Zu den Aufgaben der Landeszentrale gehören: ❖ Herausgabe eigener Schriften ❖ Erwerb und Ausgabe von themengebundenen Publikationen ❖ Koordination und Förderung der politischen Bildungsarbeit ❖ Beratung in Fragen politischer Bildung ❖ Zusammenarbeit mit Organisationen und Vereinen ❖ Finanzielle Förderung von Veranstaltungen politischer Bildung ❖ Veranstaltung von Rathausseminaren für Zielgruppen ❖ Öffentliche Veranstaltungen Unser Angebot richtet sich an alle Hamburgerinnen und Hamburger. Die Informationen und Veröffentlichungen können Sie während der Öffnungszeiten des Informationsladens abholen. Gegen eine Bereitstellungspauschale von 15 € pro Kalenderjahr erhalten Sie bis zu 5 Bücher aus einem zusätzlichen Publikationsangebot. Die Landeszentrale Hamburg arbeitet mit den Landeszentralen der anderen Bundesländer und der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen. Unter der gemeinsamen Internet-Adresse www.politische-bildung.de -

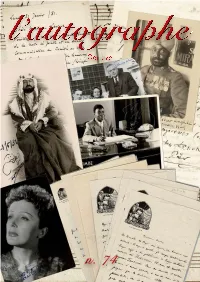

Genève L’Autographe

l’autographe Genève l’autographe L’autographe S.A. 24 rue du Cendrier, CH - 1201 Genève +41 22 510 50 59 (mobile) +41 22 523 58 88 (bureau) web: www.lautographe.com mail: [email protected] All autographs are offered subject to prior sale. Prices are quoted in EURO and do not include postage. All overseas shipments will be sent by air. Orders above € 1000 benefts of free shipping. We accept payments via bank transfer, Paypal and all major credit cards. We do not accept bank checks. Postfnance CCP 61-374302-1 3, rue du Vieux-Collège CH-1204, Genève IBAN: CH 94 0900 0000 9175 1379 1 SWIFT/BIC: POFICHBEXXX paypal.me/lautographe The costs of shipping and insurance are additional. Domestic orders are customarily shipped via La Poste. Foreign orders are shipped via Federal Express on request. Music and theatre p. 4 Miscellaneous p. 38 Signed Pennants p. 98 Music and theatre 1. Julia Bartet (Paris, 1854 - Parigi, 1941) Comédie-Française Autograph letter signed, dated 11 Avril 1901 by the French actress. Bartet comments on a book a gentleman sent her: “...la lecture que je viens de faire ne me laisse qu’un regret, c’est que nous ne possédions pas, pour le Grand Siècle, quelque Traité pareil au vôtre. Nous saurions ainsi comment les gens de goût “les honnêtes gens” prononçaient au juste, la belle langue qu’ils ont créée...”. 2 pp. In fine condition. € 70 2. Philippe Chaperon (Paris, 1823 - Lagny-sur-Marne, 1906) Paris Opera Autograph letter signed, dated Chambéry, le 26 Décembre 1864 by the French scenic designer at the Paris Opera. -

Musikalische Blumenlese

MUSIKALISCHE BLUMENLESE ____________________ KATALOG NR. 467 Inhaltsverzeichnis Nr. 1-311 Noten Nr. 312-546 Bücher Nr. 547-602 Sammelstücke MUSIKANTIQUARIAT HANS SCHNEIDER D 82327 TUTZING Es gelten die gesetzlichen Regelungen der Bundesrepublik Deutschland. Alle Angebote sind freibleibend. Preise einschließlich Mehrwertsteuer in Euro (€). Meine Rechnungen sind nach Erhalt ohne Abzug zahlbar. Falls Zahlungen nicht in Euro lauten, bitte ich, die Bankspesen in Höhe von € 10.– dem Rechnungsbetrag hinzuzufügen. Versandkosten zu Lasten des Empfängers. Begründete Reklamationen bitte ich innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware geltend zu machen. (Keine Ersatzleistungspflicht). Gerichtsstand und Erfüllungsort für beide Teile Sitz der Lieferfirma. Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB. Die angebotenen Werke befinden sich in gutem Erhaltungszustand, soweit nicht anders vermerkt. Unwesentliche Mängel (z. B. Namenseintrag) sind nicht immer angezeigt, sondern durch Preisherabsetzung berücksichtigt. Über bereits verkaufte, nicht mehr lieferbare Titel erfolgt keine separate Benachrichtigung. Mit der Aufgabe einer Bestellung werden meine Lieferbedingungen anerkannt. Format der Bücher, soweit nicht anders angegeben, 8°, das der Noten fol., Einband, falls nicht vermerkt, kartoniert oder broschiert. ABKÜRZUNGEN: S. = Seiten Pp. = Pappband Bl. (Bll.) = Blatt Kart. = Kartoniert Aufl. = Auflage Brosch. = Broschiert Bd. (Bde.) = Band (Bände) d. Zt. = der Zeit Diss. = Dissertation besch. = beschädigt PN = Platten-Nummer verm. = vermehrt VN = Verlags-Nummer hg. = herausgegeben Abb. = Abbildung bearb. = bearbeitet Taf. = Tafel Lpz. = Leipzig Ungeb. = Ungebunden Mchn. = München o. U. = ohne Umschlag Stgt. = Stuttgart O = Originaleinband Bln. = Berlin des Verlegers Ffm. = Frankfurt/Main Pgt. (Hpgt.) = (Halb-)Pergament o. O. = ohne Verlagsort Ldr. (Hldr.) = (Halb-)Leder o. V. = ohne Verlagsangabe Ln. (Hln.) = (Halb-)Leinen BD = Bibliotheksdublette Köchel6 = Köchel 6. Aufl. Sdr. = Sonderdruck Eigh. = Eigenhändig B&B = Bote & Bock m. -

Weihnachtsferien, Nämlich Nur Men Wir Einem Im „Tir

Universitäts- und Landesbibliothek Tirol Innsbrucker Nachrichten. 1854-1945 1893 22.12.1893 Vierzigster Oerngs-Ursise: Am Platze monatlich 60 kr., auswärts, mit täglicherPostverjendung viertel¬ jährlich 2 si. 60 kr. Areitag Wr. 293 22. Decemöer 18W. MsHerrkaLerröer: Monrag t6 . Grarianus . Dienstag 19 . NemesiuS. Mittwo ch 20. Christian, tag 21 . Thomas Ap. Freitag2 2., f Zeno . Samstag 23 . f Hartmann . Sonntag 24 . Adam u. Eva. I «r U«ge»KKfchichr»« mehr vertiefen. Freilich ist an eine Beendigung der Budgetdebatte bis Ende März nicht zu den¬ tittwtrtA -Miw*« . ken. Die Osterseiertage fallen nämlich auf den Man schreibt uns unter dem 20.ds. aus Wien: 25. und 26. März und dies bedingt Osterferien Mit der neulich erfolgten Vertagung des in der Dauer von etwa vierzehn Tagen nämlich Reichsraths ist eine Pause in den Verhand¬ beiläufig vom 17. bis Ende März. Es wird da¬ lungen des Parlaments eingetreten, wiche bis her sonach nichts anderes übrig bleiben, als dass über Mitte Februar dauern wird Inzwischen die Regierung die Verlängerung des Budgetpro¬ wird den Landtagen hinlänglich Zeit geboren sein, visoriums bis Ende April wird verlangen und sich ihren Obliegenheiten widmen zu können. Wenn der Reichsrath nach Ostern wieder wird zusam¬ der Tiroler Landtag nicht cinberufen wurde, so mentreten müssen. Im Laufe des Monats April ist daS auf den Umstand zurückzuführen, dass der wird dann nun jedenfalls die Budgetdebatte be¬ wichtigste und das Land im gegenwärtigen Mo¬ endigt werden; es werden dann noch einige an¬ mente am meisten interessierende Gegenstand, die dere Vorlagen zur Erledigung gelangen, so dass Landwehrnovelle, deren Formulierung begreiflicher der Reichsrath bis spätestens Ende April seine Weise mit größter Bedachtsamkeit vorgenommcn Frühjahrssession schließen könnte. -

ACTIEN-VOLKSTHEATER Repertoire Der Spielzeiten 1865

ACTIEN-VOLKSTHEATER Repertoire der Spielzeiten 1865 –1872/73 KÖNIGLICHES THEATER AM GÄRTNERPLATZ Repertoire der Spielzeiten 1873/74 – 1917/18 GÄRTNERPLATZTHEATER Repertoire der Spielzeiten 1918/19 – 1930/31 Eine chronologische Dokumentation Redaktion: Dr. Thomas Siedhoff unter Verwendung der von Elke Schöninger zusammengestellten Daten Zur Benutzung Der Katalog des Gesamtrepertoires folgt den Ankündigungen auf den Theaterzetteln, den Programmheften mit ihren Besetzungszetteln sowie der Tagespresse. Diese Daten enthalten nicht selten Fehler und/oder sind unvollständig. Den die wissenschftliche Brücke zwischen täglichem Theaterbetrieb und dokumentarischem Ehrgeiz und forschungsverbundener Annäherung an den Spielplan und dessen Profil bauenden Dramaturgen gab es frühestens zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Daher wird/wurde der Gesamtkatalog möglichst eingehend bibliographiert und ergänzt. Diese Angaben stehen in [eckigen Klammern]. Die in KAPITÄLCHEN gesetzten TITEL fogen der Schreibweise der Ankündigung, die Schreibweise der Gattungbezeichnungen wurden behutsam den heutigen Usancen angeglichen. Die Datierungen der Enstehung möglichst aller aufgeführten Werke sollen über die jeweilige Aktualität die des Spielplans informieren. Diese Daten folgen nach Möglichkeit dem Jahr der Uraufführung, ansonsten jenem der ersten Drucklegung – entweder als Bühnenmanuskript oder als öffentliche Buchausgabe. Die eingerückten Datensätze und rot markierten bezeichnen Gastspiele ohne Mitwirkung des Gärtnerplatztheater-Ensembles; nicht eingerückte Datensätze bezeichnen -

Autographen-Auktion 1

AUTOGRAPHEN-AUKTION 1. April 2006 47807 Krefeld, Steinrath 10 Los 1581 Sigmund Freud Axel Schmolt Autographen-Auktionen 47807 Krefeld Steinrath 10 Telefon 02151-93 10 90 Telefax 02151-93 10 9 99 E-Mail: [email protected] AUTOGRAPHEN-AUKTION Inhaltsverzeichnis Los-Nr. ! Geschichte - Bayern - Haus Wittelsbach 1 - 6 - Deutsche Geschichte ohne Bayern und Preußen 7 - 16 - Preußen 17 - 57 - I. Weltkrieg 58 - 81 - Weimarer Republik 82 - 110 - Deutschland 1933-1945 111 - 216 - Deutsche Geschichte seit 1945 217 - 304 - Geschichte des Auslands bis 1945 305 - 345 - Geschichte des Auslands seit 1945 346 - 482 - Kirche-Religion 483 - 513 ! Literatur 514 - 660 ! Musik 661 - 936 - Oper-Operette (Sänger/- innen) 937 - 1106 ! Bühne - Film - Tanz 1107 - 1365 ! Bildende Kunst 1366 - 1557 ! Wissenschaft 1558 - 1646 - Forschungsreisende und Geographen 1647 - 166 ! Luftfahrt 1663 - 1674 ! Weltraumfahrt 1675 - 1705 ! Sport 1706 - 1764 ! Widmungsexemplare - Signierte Bücher 1765 - 1880 ! Sammlungen - Konvolute 1881 - 1903 Autographen – Auktion am Samstag, den 01. April 2006 47807 Krefeld, Steinrath 10 Die Versteigerung beginnt um 10.00 Uhr. Pausen nach den Gebieten Literatur und Bühne-Film-Tanz Im Auktionssaal sind wir zu erreichen: Telefon (02151) 93 10 90 und Fax (02151) 93 10 999 Während der Auktion findet im Auktionssaal keine Besichtigung statt. Die Besichtigung in unseren Geschäftsräumen kann zu den nachfolgenden Terminen wahrgenommen werden oder nach vorheriger Vereinbarung. 25.03.2006 (Samstag) von 10.00 bis 16.00 Uhr 27.03.2006 – 31.03.2006 von 10.00 bis 17.00 Uhr Bei Überweisung der Katalogschutzgebühr von EUR 10,- senden wir Ihnen gerne die Ergebnisliste der Auktion zu. Autographen - Auktionen Axel Schmolt Steinrath 10, 47807 Krefeld Tel. -

"Ein Gedächtnis Der Stadt"

U1-U4 Straßen Bd 2:. 27.07.15 15:41 Seite 1 Dieser zweite Band des dreibändigen Werkes „Ein Gedächtnis der Stadt, nach Frauen und Männern benannte Straßen, Plätze, Brücken in Hamburg“ Frauenbiographien präsentiert Ihnen die Biographien der Frauen, nach – denen in Hamburg Straßen benannt sind. Von A wie Ackermannstraße bis Z wie Zassenhaus- Band 2 weg sind die bisher 358 Biographien nachzulesen. In Band 1, der einen Überblick und eine Analyse der nach Frauen und Männern benannten Hamburger Straßen gibt, finden Sie u. a. alle nach Frauen und Männern benannten Straßen nach Stadtteilen sortiert aufgelistet und graphische Übersichten über die räumliche Häufung der Frauen- und Männerstraßen- namen in Hamburgs Bezirken und Stadtteilen. Ein Gedächtnis der Stadt – Rita Bake Rita Bake Ein Gedächtnis der Stadt Bd. 2 Frauenbiographien von A bis Z Straßen Bd 2 001-062 Titelei+A:. 27.07.15 10:06 Seite 1 Rita Bake Ein Gedächtnis der Stadt Nach Frauen und Männern benannte Straßen, Plätze, Brücken in Hamburg Band 2 Wer steckt dahinter? Nach Frauen benannte Straßen, Plätze, Brücken: Biographien von A bis Z Straßen Bd 2 001-062 Titelei+A:. 27.07.15 14:45 Seite 2 Straßen Bd 2 001-062 Titelei+A:. 27.07.15 10:06 Seite 3 Rita Bake Das Gedächtnis der Stadt Nach Frauen und Männern benannte Straßen, Plätze, Brücken in Hamburg Band 2 Wer steckt dahinter? Nach Frauen benannte Straßen, Plätze, Brücken: Biographien von A bis Z Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule und Berufsbildung Landeszentrale für politische Bildung Straßen Bd 2 001-062 Titelei+A:. 27.07.15 10:06 Seite 4 Impressum Die Landeszentrale für politische Bildung ist Teil der Die Büroräume befinden sich in der Behörde für Schule und Berufsbildung der Freien und Dammtorstraße 14, 20354 Hamburg; Hansestadt Hamburg. -

Ein Gedächtnis Der Stadtbd. 2

U1-U4 Straßen Bd 2:. 27.07.15 15:41 Seite 1 Dieser zweite Band des dreibändigen Werkes „Ein Gedächtnis der Stadt, nach Frauen und Männern benannte Straßen, Plätze, Brücken in Hamburg“ Frauenbiographien präsentiert Ihnen die Biographien der Frauen, nach – denen in Hamburg Straßen benannt sind. Von A wie Ackermannstraße bis Z wie Zassenhaus- Band 2 weg sind die bisher 358 Biographien nachzulesen. In Band 1, der einen Überblick und eine Analyse der nach Frauen und Männern benannten Hamburger Straßen gibt, finden Sie u. a. alle nach Frauen und Männern benannten Straßen nach Stadtteilen sortiert aufgelistet und graphische Übersichten über die räumliche Häufung der Frauen- und Männerstraßen- namen in Hamburgs Bezirken und Stadtteilen. Ein Gedächtnis der Stadt – Rita Bake Rita Bake Ein Gedächtnis der Stadt Bd. 2 Frauenbiographien von A bis Z Straßen Bd 2 001-062 Titelei+A:. 27.07.15 10:06 Seite 1 Rita Bake Ein Gedächtnis der Stadt Nach Frauen und Männern benannte Straßen, Plätze, Brücken in Hamburg Band 2 Wer steckt dahinter? Nach Frauen benannte Straßen, Plätze, Brücken: Biographien von A bis Z Straßen Bd 2 001-062 Titelei+A:. 27.07.15 14:45 Seite 2 Straßen Bd 2 001-062 Titelei+A:. 27.07.15 10:06 Seite 3 Rita Bake Das Gedächtnis der Stadt Nach Frauen und Männern benannte Straßen, Plätze, Brücken in Hamburg Band 2 Wer steckt dahinter? Nach Frauen benannte Straßen, Plätze, Brücken: Biographien von A bis Z Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule und Berufsbildung Landeszentrale für politische Bildung Straßen Bd 2 001-062 Titelei+A:. 27.07.15 10:06 Seite 4 Impressum Die Landeszentrale für politische Bildung ist Teil der Die Büroräume befinden sich in der Behörde für Schule und Berufsbildung der Freien und Dammtorstraße 14, 20354 Hamburg; Hansestadt Hamburg. -

Katalog Nr. 35

KOTTE Autographs 2735 KOTTE Autographs Weberweg 2 · 87672 Roßhaupten · Germany Tel. +49-(0)8367/913227 · Fax +49-(0)8367/913852 e-mail: [email protected] · http:// www.autographenhandlung.de Echtheitsgarantie: Alle hier angebotenen Autographen sind garantiert original. Sollte Ihnen ein Autograph aus irgend einem Grund nicht gefallen, so können Sie dieses inner- halb von sieben Tagen nach Erhalt zurücksenden. Bezahlung: Sie können den fälligenfälligen RechnungsbetragRechnungsbetrag auf unser Bankkonto bei der Raiffeisenbank Roßhaupten,Roßhaupten, Kto.Kto. 100 227 21 900, 27 25, BLZ BLZ 733 733 699 699 33,33, überweisen. Für internationale Überweisungen: IBAN: DE85DE44 7336 9933 01000000 21272279 25;00; BIC- Code: GENODEF1RHP. Wir akzeptieren Visa und Mastercard. Liefer- und Zahlungsbedingungen: Zahlung erfolgt sofort nach Erhalt der Rechnung/Lieferung. Neukunden werden gebeten, im Voraus zu bezahlen. Alle Sendungen werden gut verpackt per Ein- schreiben bzw. Wertbrief verschickt. Kosten für Porto u. Verpackung gehen zu Lasten des Käufers. Erfüllungsort u. Gerichtsstand ist Kempten im Allgäu/ Deutschland. Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB. Abkürzungen: E. Brief m. U.: Eigenhändiger Brief mit Unterschrift; Brief m. e. U.: Maschinen- geschriebener Brief mit eigenhändiger Unterschrift; 4°: Quart, entspricht DinA4- Format; 8°: Octav, entspricht DinA5-Format; O. O. u. D.: Ohne Ort und Da- tum. Inhalt: LiteraturInhalt: 1-109 Musik 218-351 WissenschaftLiteratur 110-1701-167 VisitenkartenMusik 352-387446-520 KunstWissenschaft 171-217168-351 Geschichte 521-641 Kunst 171352-445-217 Literatur Literatur 1. Willibald Alexis (1798–1871), Schriftsteller. E. Brief mit U., Arnstadt, 14. Oktober 1858, 1 Seite kl.-4°. Mit e. Adresse (Falt- brief). – An die Gattin des Musikkritikers und Schriftstellers Ludwig Rellstab (1799–1860): „Wie geht es mit Rellstab? Dies nur, liebe Cousine, sollte dieser in Eil[e] geschriebene Zettel gelten. -

Aus Dem Literarischen Nachlaß Von Hans Ferdinand Gerhard 14.3.1868 in Wolfenbüttel †15.9.1930 in Ratzeburg

Aus dem literarischen Nachlaß von Hans Ferdinand Gerhard 14.3.1868 in Wolfenbüttel †15.9.1930 in Ratzeburg ausgewählt und kommentiert von Johann Hinrich Gerhard mit einem Schriftenverzeichnis von Hans-Wolf Rissom Berlin, März 2012 3 Vorbemerkung Im April 2011 trafen Hans-Wolf Rissom und ich, beide Enkel von Hans-Ferdinand Gerhard, in Ratzeburg im Hause der Großeltern, Hindenburghöhe 11, zusammen, um den Nachlaß, der sich in mehre- ren Kartons und Koffern auf dem Dachboden befindet, zu sichten. Wie es aussah, lagerten die Dokumente dort seit langem unberührt. Womöglich sind sie alsbald nach seinem Tod auf die Art verpackt worden, wie wir sie vorgefunden haben - teils verschnürte, teils in Pappordnern zusammengefaßte Bündel von Schriftstücken, von denen einige in der Handschrift von Anny Gerhard, seiner Ehefrau, andere in der meines Vaters, Hans Gerhard, beschriftet sind. Deutlich abgeson- dert ist ein Ordner mit Arbeitsberichten aus seiner Zeit als Lauenburgischer Kreisarchivar. Ein anderer, liebevoll mit „Kritiken“ bestickter Ordner, enthält, sorgfältig nach Theatersaisons geordnet und mit roten Bändern zusammengehalten, Zeitungsausschnitte der im „Hamburgischen Correspondenten“ veröffentlichten Theaterbespre- chungen der Jahre 1895 bis 1905. Es handelt sich dabei offensichtlich um ein Geschenk, das ihm zu einem Geburtstag oder bei anderer Ge- legenheit gemacht wurde. Ein Ordnungsprinzip, soweit überhaupt vorhanden, hat sich uns nicht erschlossen, auch sind die Beschriftungen teilweise irreführend. Ab- gesehen von wenigen Ausnahmen, ist weder eine zeitliche Ordnung noch eine inhaltliche zu erkennen. Da liegen Prosa, Drama, Essay un- geordnet nebeneinander. Schriftstücke unter demselben Titel, etwa ei- nes Theaterstücks, liegen in unterschiedlichen Paketen. Hans-Wolf Rissom erinnert, Anny Gerhard habe zeitlebens geklagt, sie müsse dringend Ordnung in den Nachlaß bringen. -

Repertoire Der Spielzeiten 1865–1872/73. Königliches Theater Am

ACTIEN-VOLKSTHEATER Repertoire der Spielzeiten 1865 –1872/73 KÖNIGLICHES THEATER AM GÄRTNERPLATZ Repertoire der Spielzeiten 1873/74 – 1917/18 GÄRTNERPLATZTHEATER Repertoire der Spielzeiten 1918/19 – 1930/31 Eine chronologische Dokumentation Redaktion: Dr. Thomas Siedhoff unter Verwendung der von Elke Schöninger zusammengestellten Daten Zur Benutzung Der Katalog des Gesamtrepertoires folgt den Ankündigungen auf den Theaterzetteln, den Programmheften mit ihren Besetzungszetteln sowie der Tagespresse. Diese Daten enthalten nicht selten Fehler und/oder sind unvollständig. Den die wissenschftliche Brücke zwischen täglichem Theaterbetrieb und dokumentarischem Ehrgeiz und forschungsverbundener Annäherung an den Spielplan und dessen Profil bauenden Dramaturgen gab es frühestens zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Daher wird/wurde der Gesamtkatalog möglichst eingehend bibliographiert und ergänzt. Diese Angaben stehen in [eckigen Klammern]. Die in KAPITÄLCHEN gesetzten TITEL fogen der Schreibweise der Ankündigung, die Schreibweise der Gattungbezeichnungen wurden behutsam den heutigen Usancen angeglichen. Die Datierungen der Enstehung möglichst aller aufgeführten Werke sollen über die jeweilige Aktualität die des Spielplans informieren. Diese Daten folgen nach Möglichkeit dem Jahr der Uraufführung, ansonsten jenem der ersten Drucklegung – entweder als Bühnenmanuskript oder als öffentliche Buchausgabe. Die eingerückten Datensätze und rot markierten bezeichnen Gastspiele ohne Mitwirkung des Gärtnerplatztheater-Ensembles; nicht eingerückte Datensätze bezeichnen -

Leisten Kann Ich Nicht" Frauen in Kunst, Musik Und Wissenschaft

" Mehr leisten kann ich nicht" Frauen in Kunst, Musik und Wissenschaft SONDERLISTE 15 % RABATT AUF JEDE BESTELLUNG Eberhard Köstler Autographen & Bücher August 2018 Eberhard Köstler Autographen & Bücher oHG Dr. Barbara van Benthem - Eberhard Köstler Traubinger Straße 5 - D - 82327 Tutzing Telefon [0049] (0)8158 - 36 58 Mobil [0049] (0)151 58 88 22 18 [email protected] Online-Shop: www.autographs.de Mitglied im Verband deutscher Antiquare und der International League of Antiquarian Booksellers Nr. 70 Jenny Holzer Vorderumschlag Nr. 24 Marie Curie Titelzitat Nr. 7 Sophie Diez Geschäftsbedingungen: Es gelten die gesetzlichen Regelungen der Bundesrepublik Deutschland. - Das Angebot des Kataloges ist freibleibend. Bestellungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges ausgeführt. Versandkostenpauschale im Inland EUR 4,50; im Ausland meist 7,50. Für die Echtheit der Autographen wird garantiert. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Tutzing. - Abbildungen und Zitate dienen ausschließlich der Orientierung der Kaufinteressenten und stellen keine Veröffentlichung im Sinne des Urheberrechtes dar. Alle Rechte an den zitierten Texten und den Abbildungen bleiben den Inhabern der Urheberrechte vorbehalten. Nachdrucke sind genehmigungspflichtig. 1 Albach-Retty, Rosa, Schauspielerin (1874-1980). Eigenh. beschriftete Visitenkarte. Ohne Ort und Jah (ca. 1970). 6 x 10,5 cm. 55.- "Herzlich Prosit Neujahr | die Rosl.". 2 Annabella (d. i. Suzanne Charpentier), Schauspielerin (1910-1996). 2 eigenh. Albumblätter mit U. Ohne Ort, 1932. 6 x 10 und 7 x 11,5 cm. 55.- "avec toute ma sympathie" - "sincèrement". - Beiliegend eine "Ross"-Porträtpostkarte. - Lebte und arbeitete 1938-47 in Holly- wood, wo sie Tyrone Power heiratete. 3 Ansingh, Lizzy (Maria Elisabeth Georgina), Malerin (1875-1959). Visitenkarte mit eigenh.