Spurensuche Vom Befragen Der Dinge

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Xx:2 Dr. Mabuse 1933

January 19, 2010: XX:2 DAS TESTAMENT DES DR. MABUSE/THE TESTAMENT OF DR. MABUSE 1933 (122 minutes) Directed by Fritz Lang Written by Fritz Lang and Thea von Harbou Produced by Fritz Lanz and Seymour Nebenzal Original music by Hans Erdmann Cinematography by Karl Vash and Fritz Arno Wagner Edited by Conrad von Molo and Lothar Wolff Art direction by Emil Hasler and Karll Vollbrecht Rudolf Klein-Rogge...Dr. Mabuse Gustav Diessl...Thomas Kent Rudolf Schündler...Hardy Oskar Höcker...Bredow Theo Lingen...Karetzky Camilla Spira...Juwelen-Anna Paul Henckels...Lithographraoger Otto Wernicke...Kriminalkomissar Lohmann / Commissioner Lohmann Theodor Loos...Dr. Kramm Hadrian Maria Netto...Nicolai Griforiew Paul Bernd...Erpresser / Blackmailer Henry Pleß...Bulle Adolf E. Licho...Dr. Hauser Oscar Beregi Sr....Prof. Dr. Baum (as Oscar Beregi) Wera Liessem...Lilli FRITZ LANG (5 December 1890, Vienna, Austria—2 August 1976,Beverly Hills, Los Angeles) directed 47 films, from Halbblut (Half-caste) in 1919 to Die Tausend Augen des Dr. Mabuse (The Thousand Eye of Dr. Mabuse) in 1960. Some of the others were Beyond a Reasonable Doubt (1956), The Big Heat (1953), Clash by Night (1952), Rancho Notorious (1952), Cloak and Dagger (1946), Scarlet Street (1945). The Woman in the Window (1944), Ministry of Fear (1944), Western Union (1941), The Return of Frank James (1940), Das Testament des Dr. Mabuse (The Crimes of Dr. Mabuse, Dr. Mabuse's Testament, There's a good deal of Lang material on line at the British Film The Last Will of Dr. Mabuse, 1933), M (1931), Metropolis Institute web site: http://www.bfi.org.uk/features/lang/. -

Wer Steckt Dahinter? Steckt Wer

U1-U4Straßennamen 08.04.2009 9:52 Uhr Page 1 Wer steckt dahinter? steckt Wer Wer steckt dahinter? Nach Frauen benannte Straßen, Plätze und Brücken in Hamburg Nach Frauen benannte Straßen, Plätze und Brücken in Hamburg und Brücken benannte Straßen, Plätze Frauen Nach Rita Bake Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule und Berufsbildung Amt für Weiterbildung Landeszentrale für politische Bildung Die Landeszentrale für politische Bildung ist Teil der Behörde für Schule und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg. Ein pluralistisch zusammengesetzter Beirat sichert die Überparteilichkeit der Arbeit. Zu den Aufgaben der Landeszentrale gehören: ❖ Herausgabe eigener Schriften ❖ Erwerb und Ausgabe von themengebundenen Publikationen ❖ Koordination und Förderung der politischen Bildungsarbeit ❖ Beratung in Fragen politischer Bildung ❖ Zusammenarbeit mit Organisationen und Vereinen ❖ Finanzielle Förderung von Veranstaltungen politischer Bildung ❖ Veranstaltung von Rathausseminaren für Zielgruppen ❖ Öffentliche Veranstaltungen Unser Angebot richtet sich an alle Hamburgerinnen und Hamburger. Die Informationen und Veröffentlichungen können Sie während der Öffnungszeiten des Informationsladens abholen. Gegen eine Bereitstellungspauschale von 15 € pro Kalenderjahr erhalten Sie bis zu 5 Bücher aus einem zusätzlichen Publikationsangebot. Die Landeszentrale Hamburg arbeitet mit den Landeszentralen der anderen Bundesländer und der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen. Unter der gemeinsamen Internet-Adresse www.politische-bildung.de -

Diplomarbeit

DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Der Topos „Musikstadt Wien“ in den Filmen von Willi Forst Analyse der Filme „Wiener Blut“ und „Wiener Mädeln“ Verfasserin: Daniela Burgstaller angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2009 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 316 Studienrichtung lt. Studienblatt: Musikwissenschaft Betreuerin / Betreuer: ao.Univ.Prof. Dr. Margareta Saary Inhaltsverzeichnis Vorwort ............................................................................................................................ 3 1. Musikstadt Wien ......................................................................................................... 5 2. Wiener Film ................................................................................................................. 9 2.1 Definition ................................................................................................................ 9 2.2 Entwicklung .......................................................................................................... 10 2.3 Themen und wichtige Persönlichkeiten ................................................................ 11 3. Willi Forst .................................................................................................................. 13 3.1 Von der Theaterbühne zum Film – Leben und Werk ........................................... 13 3.2 Im Aufsichtsrat der Wien-Film GmbH ................................................................. 16 3.3 Die Filme über Wien ............................................................................................ -

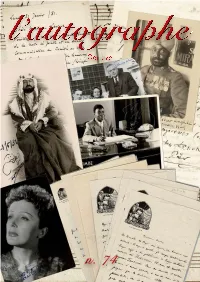

Genève L’Autographe

l’autographe Genève l’autographe L’autographe S.A. 24 rue du Cendrier, CH - 1201 Genève +41 22 510 50 59 (mobile) +41 22 523 58 88 (bureau) web: www.lautographe.com mail: [email protected] All autographs are offered subject to prior sale. Prices are quoted in EURO and do not include postage. All overseas shipments will be sent by air. Orders above € 1000 benefts of free shipping. We accept payments via bank transfer, Paypal and all major credit cards. We do not accept bank checks. Postfnance CCP 61-374302-1 3, rue du Vieux-Collège CH-1204, Genève IBAN: CH 94 0900 0000 9175 1379 1 SWIFT/BIC: POFICHBEXXX paypal.me/lautographe The costs of shipping and insurance are additional. Domestic orders are customarily shipped via La Poste. Foreign orders are shipped via Federal Express on request. Music and theatre p. 4 Miscellaneous p. 38 Signed Pennants p. 98 Music and theatre 1. Julia Bartet (Paris, 1854 - Parigi, 1941) Comédie-Française Autograph letter signed, dated 11 Avril 1901 by the French actress. Bartet comments on a book a gentleman sent her: “...la lecture que je viens de faire ne me laisse qu’un regret, c’est que nous ne possédions pas, pour le Grand Siècle, quelque Traité pareil au vôtre. Nous saurions ainsi comment les gens de goût “les honnêtes gens” prononçaient au juste, la belle langue qu’ils ont créée...”. 2 pp. In fine condition. € 70 2. Philippe Chaperon (Paris, 1823 - Lagny-sur-Marne, 1906) Paris Opera Autograph letter signed, dated Chambéry, le 26 Décembre 1864 by the French scenic designer at the Paris Opera. -

Mitteilungen Der Verleiher

Mitteilungen der Verleiher Objekttyp: Group Zeitschrift: Schweizer Film = Film Suisse : offizielles Organ des Schweiz. Lichtspieltheater-Verbandes, deutsche und italienische Schweiz Band (Jahr): 7 (1941-1942) Heft 111 PDF erstellt am: 27.09.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch nicazioni agli azionisti mediante il Foglio in Lugano. La società è vincolata di fronte Theo Lingen ist in diesem Film Spielleiter officiale cantonale. Attuale présidente del ai terzi dalla firma individuale del und anderseits Hauptdarsteller des Bava- riafilmes «Johann», den R. A. Stemmle consiglio di amministrazione è Goffredo présidente del consiglio di amministrazione o mit Lucie Englisch, Georg Alexander, Fita Rezzonico, di Benedetto, da ed in Lugano, coîlettiva degli altri due membri. -

Chronik Von Leben Und Werk

Chronik von Leben und Werk 1898 10. Februar: um 4 Uhr 30 wird Eugen Bert- Schule. – 13. Juli: Erstmals zeichnet B. eine Ver- hold B. als erstes Kind von Berthold Friedrich öffentlichung mit »Bert Brecht« (das Gedicht Lied Brecht und dessen Frau Sofie geb. Brezing in von der Eisenbahntruppe von Fort Donald). Augsburg geboren. – 20. März: Evangelische Taufe 1917 März: B. schließt mit dem Kriegs-Notabi- in der Kirche zu den Barfüßern. tur die Schule ab. – April: Bekanntschaft mit Paula 1900 19. Juni: Geburt von B.s Bruder Walter Banholzer (Bi). – Juni: B. wird bei der Musterung Brecht. vom Militärdienst zurückgestellt. – September/ 1903 B. besucht den Kindergarten der Barfüßer- Oktober: B. mietet ein Zimmer in München und Gemeinde. immatrikuliert sich an der Ludwig-Maximilians- 1904 1. September: Einschulung in der Volks- Universität. schule der Kirchengemeinde der Barfüßer. 1918 Juni: B. stellt das Stück Baal in seiner Erst- 1905 20. Juni: Auf einer Postkarte des Vaters ist fassung fertig. – Oktober bis Januar 1919: Militär- die erste überlieferte Handschrift B.s erhalten. dienst in einem Reservelazarett bei Augsburg in 1906 B. wechselt die Schule und geht nun in die der Abteilung Seuchen und Geschlechtskrankhei- Volksschule am Stadtpflegeanger. ten. 1908 Juni/Juli: Wegen Nervosität verbringt B. ei- 1919 Februar: Bekanntschaft mit Lion Feucht- nen sechswöchigen Aufenthalt im Kindersolbad wanger. – 30. Juli: Geburt des ersten Sohnes Frank Bad Dürrheim. – 18. September: B. besucht nun Otto Walter Banholzer aus der nichtehelichen Be- die Klasse 1a des Königlichen Bayrischen Real- ziehung mit Paula Banholzer. gymnasiums Augsburg. 1920 21. Februar bis 14. März: Erste Reise nach 1910 ab Januar: Die kranke Mutter wird von der Berlin, wo B. -

Filmklassiker Bel Ami (1939)

Filmklassiker Bel Ami (1939)...........................................................................................................................2 Der blaue Engel (1930)...............................................................................................................2 Ein blonder Traum (1932)...........................................................................................................3 Bomben auf Monte Carlo (1931).................................................................................................4 Die Brücke (1960) ......................................................................................................................4 Des Teufels General (1955) ........................................................................................................5 Das doppelte Lottchen (1950) .....................................................................................................6 3 Männer im Schnee (1956) ........................................................................................................6 Die Drei von der Tankstelle (1956) .............................................................................................7 Emil und die Detektive (1931) ....................................................................................................8 Die Feuerzangenbowle (1944).....................................................................................................8 Frauenarzt Dr. Prätorius (1950)...................................................................................................9 -

32 Rudolf Pfenninger in His Laboratory with Hand

Rudolf Pfenninger in his laboratory with hand-drawn sound strips, 1932. Source: Pfenninger Archive, Munich. 32 “Tones from out of Nowhere”: Rudolph Pfenninger and the Archaeology of Synthetic Sound THOMAS Y. LEVIN 4.014 The gramophone record, the musical idea, the written notes, the sound waves, all stand in the same internal representational relationship to one another that obtains between language and the world. —Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus (1921) “All-of-a-tremble”: The Birth of Robotic Speech On February 16, 1931, the New York Times ran a story on a curious development that had just taken place in England: “Synthetic Speech Demonstrated in London: Engineer Creates Voice which Never Existed” read the headline.1 The day before, so the article began, “a robot voice spoke for the first time in a darkened room in London . uttering words which had never passed human lips.” According to the accounts of this event in numerous European papers, a young British physi- cist named E.A. Humphries was working as a sound engineer for the British International Film Co. when the studio ran into a serious problem. A synchro- nized sound film (then still quite a novelty) starring Constance Bennett had just been completed in which the name of a rather unsavory criminal character hap- pened to be the same as that of a certain aristocratic British family. This noble clan was either unable or unwilling to countenance the irreducible—even if seemingly paradoxical—polysemy of the proper name (so powerful, perhaps, was the new experience of hearing it actually uttered in the cinema) and threat- ened a libel suit if “their” name was not excised. -

Diplomarbeit Kristina Cosic Fassung 16

DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit PROPAGANDAFILM IM DRITTEN REICH EIN VERGLEICH verfasst von Kristina Cosic angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 Studienrichtung lt. Studienblatt: Geschichte Betreuer: Univ. Prof. Dr. Wolfdieter Bihl Kristina Cosic Propaganda im Dritten Reich Diplomarbeit Inhaltsverzeichnis Seite I. Abstract 5 II. Einleitung 6 III. Analyse Der Mann, von dem man spricht (1937) 9 III.1 Historischer Kontext 9 III.2 Lingen, Moser, Rühmann 13 III.3 Die Funktion der Komödie im Dritten Reich 16 III.4 Kooperation zwischen Deutschland und Österreich 17 III.5 Beschreibung und Analyse des Films 19 III.6 Die Geschlechterrolle im Film 22 III.7 Der Zirkus im Nationalsozialismus 26 III.8 Der Mann, von dem man spricht nach 1945 28 IV. Analyse des Spielfilms Ich klage an (1941) 29 IV.1 Das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten 29 IV.2 Die Situation in Österreich 31 IV.3 Die Charaktere im Film 34 IV.4 Der suggestive Inhalt 36 IV.5 Das Urteil des Volkes 40 IV.6 Die Nebenhandlung als Schauplatz der Moral 44 IV.7 Zensur und Prädikatvergabe 48 IV.8 Unerwünschte Kritik 50 IV.9 Nationalsozialistische Helden 52 IV.10 Abschlussbemerkung zu Ich klage an 54 V. Analyse des Spielfilms Jud Süß 56 V.1 Inhalt des Films 56 V.2 Historischer Hintergrund 58 V.3 Propagandistische Zielsetzungen und filmische Aspekte von Jud Süß 62 - 2 - Kristina Cosic Propaganda im Dritten Reich Diplomarbeit V.4 Frauenrolle und Sexualität im Film Jud Süß 68 V.5 Das Feindbild Jude im Film Jud Süß 70 V.6 Literarische (Schein-)Vorbilder 75 V.7 Antisemitische Vorläufer zu Jud Süß 77 V.8 Antisemitische Stereotypen und Klischees 78 VI. -

Kurt Weill Edition, Ser. I, Vol. 5 Die Dreigroschenoper INTRODUCTION

Kurt Weill Edition, Ser. I, Vol. 5 Die Dreigroschenoper INTRODUCTION by Stephen Hinton I. Challenges could simply announce to the musicians present.”4 Both the stage script and the score represent necessarily imperfect attempts at capturing a Principal among the challenges facing the editors of Die Dreigroschenoper work whose genesis was intimately bound up with a particular produc- has been a task that the composer himself identified but that neither he tion, and which would continue to change during that production’s run. nor his publishers ever completed. In a letter he sent them a week after They transmit a version of a work that may never have been presented the work’s premiere, Weill explained that he was “still busy completing exactly as indicated by these fixed written forms. As the band parts the score following the experiences of the current production.” Part of amply reveal, neither Weill’s score nor the band parts themselves that job involved, as he pointed out, “matching the vocal score exactly precisely reflect what the musicians were playing. And although, on with the stage script.”1 Trying to satisfy the conflicting demands of preci- several levels, the stage script published in 1928 indicates better than any sion and haste, he was occupied with three sources. The first of these, the other single document the version being presented in the theater in the full score (Fh), was ostensibly a holograph in his own hand; now, seventy initial weeks after opening night, we do know from several sources that years later, it contains all kinds of addenda, mainly typesetting and the performances departed from this version in various ways and to vary- performance markings, by other hands. -

Information Issued by the Association of Jewish Refugees in Great Britain

VOL. XX No. 3 March, 1965 INFORMATION ISSUED BY THE ASSOCIATION OF JEWISH REFUGEES IN GREAT BRITAIN • FAIRFAX MANSIONS. FINCHLEY RO. (corner Fairfax Rd.), Lendm. N.W.I 0//ic* and Ctnuilting Houn: TdapheiH ; MAIda v*l« S096/7 (Gmaral olAct and Wtllart tor tha Agad). Monday to Tkurtday 10a.m.—Ipjn. }—6pjn. MAIda Val* 4449 (Employmant Agancy, annuallr llcanicd br tha L.C.C.. and Social Services Dept,) Friday IOa.m.-~l p.m. so far about 150 people had expressed their ACHIEVEMENTS AND NEW PLANS interest in the scheme. The idea was that every applicant should contribute proportion ally to the investment costs, and that the AJR Board Meeting current maintenance cost would also have to be defrayed exclusively by the residents themselves. Arrangements were also envi More than 60 people from London and the The AJR Social Services Department had saged for persons who, without wishing to be Provinces attended the meeting of the AJR to deal with a variety of problems raised by a admitted now, were prepared to contribute Jioard on January 31, when past activities and great number of callers, including employ towards the investment costs with a view to plans for the future were reported and dis ment, accommodation, help in cases of sick being admitted when the need arose. The cussed. ness and psychiatric advice. shape of a company to be founded was at pre The Meeting was opened by Mr, A, S, AJR Information was an indispensable sent being considered by the Sub-Committee in Oresel (Chainnan of the AJR) who paid source of information and also a link between consultation with legal experts. -

Die Große Zeit Der Filmschlager Szenen, Bilder, Fakten 06864 Zajaczek Sikorski 03#4C 04.07.2005 12:02 Uhr Seite 2

06864_Zajaczek_Sikorski_03#4c 04.07.2005 12:02 Uhr Seite U1 03/05 SIKORSKI MUSIKVERLAGE • WWW.SIKORSKI.DE • [email protected] magazine Die große Zeit der Filmschlager Szenen, Bilder, Fakten 06864_Zajaczek_Sikorski_03#4c 04.07.2005 12:02 Uhr Seite 2 Liebe Leser, CONTENTS die große Zeit der Filmschlager. Manch einer mag denken: Lang, lang ist's her! Die große Zeit der Filmschlagerr Doch gerade in den letzten Ein Streifzug durch die Jahren hat sich eine äußerst Geschichte des Verlages, Seite 03 lebendige Szene etabliert, die Rückblickende Gedanken sich engagiert und mit viel von Jens-Uwe Völmecke Herzblut dieser Musik widmet und die alten Original- Arrangements spielt. Als Was ist ein Schlager? vielleicht bekanntestes Beispiel hierfür sei Max Raabe genannt, Ein Gedicht von der mit seinem Palastorchester EDITORIAL Arthur Rebner, Seite 04 sogar über den deutschsprachi- Gedanken zum Schmunzeln gen Raum hinaus die alten Titel regelrecht zum Erlebnis werden lässt. Und der Erfolg zeigt, dass Filmographie diese Musik so lebendig ist wie Eine Übersicht, eh und je. Seite 06, 07, 08, 11, 12, 13, Wir haben das zum Anlass 14, 15, 18, 19, 20, 21 genommen, unser Archiv Infos zur Geschichte aufzuarbeiten und umfassende Nachforschungen zu betreiben - waren doch durch Kriegsein- Komponisten-Register wirkung unzählige Werke ver- loren gegangen. Nach jahre- Kurzbiographien, Seite 24 langen Recherchen ist es nun- Ein alphabetisches Register mehr gelungen, etliche "Schätze" aus jener Zeit wieder IMPRESSUM aufarbeiten und damit "heben" Quartalsmagazin der SIKORSKI MUSIKVERLAGE zu können. Die Titel sind damit erscheint mind. 4x im Jahr - kostenfrei nicht nur verlagshistorisch zutref- VERLAG fend eingeordnet, sondern auch Internationale Musikverlage Hans Sikorski Briefanschrift : 20139 Hamburg, in Form von gedruckten Noten Paketanschrift: Johnsallee 23, 20148 Hamburg, wieder verfügbar.