Studienkreis Rundfunk Und Geschichte Mitteilungen

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Radio and the Rise of the Nazis in Prewar Germany

Radio and the Rise of the Nazis in Prewar Germany Maja Adena, Ruben Enikolopov, Maria Petrova, Veronica Santarosa, and Ekaterina Zhuravskaya* May 10, 2014 How far can the media protect or undermine democratic institutions in unconsolidated democracies, and how persuasive can they be in ensuring public support for dictator’s policies? We study this question in the context of Germany between 1929 and 1939. Radio slowed down the growth of political support for the Nazis, when Weimar government introduced pro-government political news in 1929, denying access to the radio for the Nazis up till January 1933. This effect was reversed in 5 weeks after the transfer of control over the radio to the Nazis following Hitler’s appointment as chancellor. After full consolidation of power, radio propaganda helped the Nazis to enroll new party members and encouraged denunciations of Jews and other open expressions of anti-Semitism. The effect of Nazi radio propaganda varied depending on the listeners’ predispositions toward the message. Nazi radio was most effective in places where anti-Semitism was historically high and had a negative effect on the support for Nazi messages in places with historically low anti-Semitism. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * Maja Adena is from Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ruben Enikolopov is from Barcelona Institute for Political Economy and Governance, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona GSE, and the New Economic School, Moscow. Maria Petrova is from Barcelona Institute for Political Economy and Governance, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona GSE, and the New Economic School. Veronica Santarosa is from the Law School of the University of Michigan. Ekaterina Zhuravskaya is from Paris School of Economics (EHESS) and the New Economic School. -

Radio and the Rise of Nazi in Pre-War Germany*

Radio and the rise of Nazi in pre-war Germany* Maja Adena, Ruben Enikolopov, Maria Petrova, Veronica Santarosa, and Ekaterina Zhuravskaya1 March 22 2012 How far can media undermine democratic institutions and how persuasive can it be in assuring public support for dictator policies? We study this question in the context of Germany between 1929 and 1939. Using quasi-random geographical variation in radio availability, we show that radio had a significant negative effect on the Nazi vote share between 1930 and 1933, when political news had an anti-Nazi slant. This negative effect was fully undone in just one month after Nazi got control over the radio in 1933 and initiated heavy radio propaganda. Radio also helped the Nazi to enroll new party members and encouraged denunciations of Jews and other open expressions of anti-Semitism after Nazi fully consolidated power. Nazi radio propaganda was most effective when combined with other propaganda tools, such as Hitler’s speeches, and when the message was more aligned with listeners’ prior as measured by historical anti-Semitism. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * We are grateful to Jürgen W. Falter, Nico Voigtländer, Hans-Joachim Voth, and Bundesarchive for sharing their data. We thank Ben Olken for providing the software for ITM calculation. We also thank Anton Babkin, Natalia Chernova, Ivan Korolev, and Gleb Romanyuk for excellent research assistance. 1 Maja Adena is from Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ruben Enikolopov is from the Institute for Advanced Study and the New Economic School, Moscow. Maria Petrova is from Princeton University and the New Economic School. Veronica Santarosa is from the Law School of the University of Michigan. -

Dezember 2017

★ ★ ★ Dezember ★ ★ 2017 ★ ★ ★ Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments e. V. Editorial Rita Pawelski Informationen ...Grüße aus dem Saarland Termine Personalien Titelthemen Mitgliederreise Saarland und Luxemburg Berichte / Erlebtes Europäische Assoziation Jahreshauptversammlung in Bonn Mein Leben danach Erlesenes Aktuelles Die Geschäftsführerin informiert Jubilare © Carmen Pägelow Editorial Informationen Willkommen in der Vereinigung der ehemaligen Abgeordneten, Termine © Thomas Rafalzyk liebe neue Ehemalige! 20.03.2018 Frühlingsempfang der DPG (voraussichtlich) Für mehr als 200 Abgeordnete 21.03.2018 Mitgliederversammlung der DPG (voraussichtlich) beginnt nun eine neue Lebens- 14./15.05.2018 Mitgliederveranstaltung mit zeit. Sie gehören dem Deutschen Empfang des Bundespräsidenten / Bundestag nicht mehr an. Je Jahreshauptversammlung mit Wahl / nach Alter starten sie entweder Studientag „Die Zukunft Europas“ in eine neue Phase der Berufs- 12.-20. Juni 2018 Mitgliederreise nach Rumänien tätigkeit oder sie bereiten sich auf ihren dritten Lebensabschnitt vor. Aber egal, was für sie für sich und ihre Zukunft geplant haben: die Zeit im Bundestag ist nun Vergangenheit. Personalien Ich weiß aus Erfahrung, dass der Übergang in die neue Zeit von vielen Erinnerungen – und manchmal auch von Wehmut – begleitet wird. Man hat doch aus Überzeugung im Deutschen Bundestag gearbeitet… und oft auch mit Herzblut. Man hatte sich an den Arbeitsrhythmus gewöhnt und daran, dass der Tag oft 14 bis 16 Arbeitsstunden hatte. Man schätzte die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro, die Planungen über- © Deutscher Bundestag / Achim Melde nommen, Reisen gebucht, an Geburtstage erinnert, den Termin- kalender geführt, Sitzungen vorbereitet und Akten sortiert haben. Auf einmal ist man selbst dafür zuständig: welchen Zug muss ich nehmen, wann fährt der Bus, wer hat wann Geburtstag. -

Bd. 5: Deutsch- 29 Hs

willy brandt Berliner Ausgabe willy brandt Berliner Ausgabe Herausgegeben von helga grebing, gregor schöllgen und heinrich august winkler Im Auftrag der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung band 1: Hitler ist nicht Deutschland. Jugend in Lübeck – Exil in Norwegen 1928 – 1940 band 2: Zwei Vaterländer. Deutsch-Norweger im schwedischen Exil – Rückkehr nach Deutschland 1940 – 1947 band 3: Berlin bleibt frei. Politik in und für Berlin 1947 – 1966 band 4: Auf dem Weg nach vorn. Willy Brandt und die SPD 1947 – 1972 band 5: Die Partei der Freiheit. Willy Brandt und die SPD 1972 – 1992 band 6: Ein Volk der guten Nachbarn. Außen- und Deutschlandpolitik 1966 – 1974 band 7: Mehr Demokratie wagen. Innen- und Gesellschaftspolitik 1966 – 1974 band 8: Über Europa hinaus. Dritte Welt und Sozialistische Internationale band 9: Die Entspannung unzerstörbar machen. Internationale Beziehungen und deutsche Frage 1974 – 1982 band 10: Gemeinsame Sicherheit. Internationale Beziehungen und deutsche Frage 1982 – 1992 willy brandt Berliner Ausgabe band 5 Die Partei der Freiheit Willy Brandt und die SPD 1972 – 1992 Bearbeitet von karsten rudolph Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung bedankt sich für die groß- zügige finanzielle Unterstützung der gesamten Berliner Ausgabe bei: Frau Ursula Katz, Northbrook, Illinois Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Essen Otto Wolff von Amerongen-Stiftung, Köln Stiftungsfonds Deutsche Bank im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V., Essen Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg Bankgesellschaft Berlin AG Herlitz AG, Berlin Metro AG, Köln Schering AG, Berlin Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; dataillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. -

Broschuere Schmidterleben.Pdf

SCHMIDT LEBEN ERLEBEN MI T ERLEBEN SCHMIDTERLEBEN – ein gemeinschaftliches Unterrichtsprojekt der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung, der Helmut und Loki Schmidt-Stiftung und des Helmut-Schmidt-Gymnasiums Oktober 2017 – Mai 2018 EIN GEMEIN SCHAFTS PROJEKT DIE IDEE Namen prägen Identitäten und Namen verbinden. So lag es nahe, dass sich die Leitungen des Helmut-Schmidt-Gymnasiums, der Helmut und Loki Schmidt-Stiftung und der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung ein- mal zusammensetzten, um zu überlegen, welche gemeinsamen Projekte verwirklicht werden könnten. Beide Seiten waren sich einig, dass dabei die Schülerinnen und Schüler mit ihren Interessen und Ideen im Mittelpunkt zu stehen hatten. Sie sollten das Wohnhaus der Schmidts und das umfangreiche Archiv erleben und zu Recherchezwecken nutzen können sowie ihre Ergebnisse im Helmut-Schmidt-Gymnasium an zentraler Stelle sichtbar werden lassen. Die Idee war geboren: Eine Dauerausstellung zum Leben und Wirken Helmut und Loki Schmidts in der Pausenhalle der Schule, inhaltlich und konzeptionell gestaltet von Schülerinnen und Schülern. DER PLAN DIE AUSSTELLUNG Zügig wurden folgende Projektphasen gemeinsam geplant: Das Resultat kann sich sehen lassen: Die Ideen und Ergebnisse der Schüle- 1. Projektauftakt: Themen- und Gruppenfindung rinnen und Schüler sind in ein stimmiges Umsetzungskonzept, erstellt 2. Recherche und Besuche in Langenhorn durch Frau Sievertsen und in Abstimmung mit den Stiftungen und der Schule 3. Ausstellungskonzeption: Anspruch an Inhalt und Gestaltung eingeflossen. 4. Textproduktion und Fotoauswahl Die Ausstellung wird nicht nur das Helmut-Schmidt-Gymnasium auf Jahre 5. Umsetzung und Eröffnung der Dauerausstellung prägen, sondern auch wichtige Impulse im Rahmen der Erinnerungskultur Neben der Zielsetzung einer eigenständigen Erarbeitung und Gestalt ung in Wilhelmsburg und in Hamburg insgesamt aussenden. -

Towards an Open Learning World: 50 Years. UNESCO Institute for Education

DOCUMENT RESUME ED 473 660 CE 084 399 AUTHOR Elfert, Maren, Ed. TITLE Towards an Open Learning World: 50 Years. UNESCO Institute for Education. INSTITUTION United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, Hamburg (Germany). Inst. for Education. PUB DATE 2002-00-00 NOTE 107p.; Photographs may not reproduce well. Translation to English by Peter Sutton. AVAILABLE FROM UNESCO Publishing, Commercial Services, 7, place de Fontenoy, F 75352 Paris (free; available in English, French and German). E-mail: [email protected]; Web site: http://www.unesco.org/education/uie/index.shtml. For full text: http://www.unesco.org/education/uie/pdf/50yearseng.pdf. For full text (French): http://www.unesco.org/education/uie/pdf/50yearsfre.pdf. For full text (German): http://www.unesco.org/ education/uie/pdf/50yearsger.pdf. PUB TYPE Historical Materials (060) EDRS PRICE EDRS Price MF01/PC05 Plus Postage. DESCRIPTORS Access to Education; Adult Basic Education; Adult Education; *Adult Learning; Chronicles; Culturally Relevant Education; Delivery Systems; Developing Nations; Educational Development; Educational Environment; Educational Facilities; Educational Finance; *Educational History; Federal Government; Foreign Countries; Government School Relationship; Informal Education; Intergenerational Programs; International Cooperation; *International Educational Exchange; *International Organizations; *International Programs; Lifelong Learning; Literacy; Literacy Education; Nonformal Education; Open Education; Organizational Change; Partnerships -

28. Mai 1968: Fraktionssitzung (Teil 1)

SPD – 05. WP Fraktionssitzung (Teil 1): 28. 05. 1968 [52 a] 28. Mai 1968: Fraktionssitzung (Teil 1) AdsD, SPD-BT-Fraktion 5. WP, 96 1 Überschrift: »Protokoll der Fraktionssitzung vom 28. Mai 1968« . Dauer: 10.10–13.45 Uhr. Anwesend: 199. Vorsitz: Möller (bis 10.35 Uhr), anschließend Schmidt. Bundesre- gierung: Brandt, Heinemann, Leber, Schmid, Strobel, Wehner, Wischnewski. PStS: Bör- ner, Jahn. Protokoll: Jens. Datum der Niederschrift: 31. 5. 1968. Sitzungsverlauf: A. Informationen B. Vorbereitung der Plenarsitzungen a) Politisches Strafrecht b) Dritte Lesung Notstand c) Arbeitssicherstellungsgesetz d) Wirtschaftssicherstellungsgesetz e) Verkehrssicherstellungsgesetz f) Ernährungssicherstellungsgesetz h) Gesetz über Post- und Telefonkontrolle i) Katastrophenschutz Zu Pkt. 1. der TO2: (Informationen) Martin Schmidt und Ludwig Fellermaier bitten um Bekanntgabe, mit welchen Voll- machten Minister Höcherl von der Bundesregierung für die anstehenden Verhandlun- gen in Brüssel über die Milchmarktordnung ausgestattet wurde.3 Willy Brandt stellt klar, daß Höcherl keine Vollmacht hat, über einen bestimmten fi- nanziellen Plafond hinauszugehen. Er erinnert daran, daß er als Vorsitzender der SPD deutlich zum Ausdruck gebracht hat, daß die Sozialdemokratische Partei eine Besteue- rung der Margarine nicht mitmachen wird. An diese beiden Grenzen wird Höcherl in Brüssel sich halten müssen. Hermann Barche äußert die Bitte an den Fraktionsvorstand, daß er das Bundesratsmi- nisterium unter Leitung von Carlo Schmid bitte, zusammen mit anderen Ländern zu -

Conventions Administratives Et Affaires Co

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DIRECTION DES ARCHIVES Europe République fédérale d’Allemagne 1971-juin 1976 178QO Répertoire numérique détaillé par Sophie RAVARY, vacataire Sous la direction de Pierre CHANCEREL et de Pascal EVEN, conservateur général du patrimoine La Courneuve, janvier 2015 Europe / République fédérale d’Allemagne 1971-juin 1976 178QO Référence : FR MAE 178QO Intitulé : Europe / République fédérale d’Allemagne, 1971-juin 1976 Dates prépondérantes : 1971-1976. Dates réelles : 1971- juin 1976. Niveau de description : sous-série organique (tranche chronologique). Producteur : Direction d’Europe. Présentation ou importance matérielle : 313 volumes, 105 cartons, soit 10,5 ml. Modalités d’entrée : versement administratif (entrée n° 1928INVA, cartons 2944 à 3068). Présentation du contenu : Les représentants diplomatiques de la France suivent naturellement avec attention les événements politiques et sociaux qui agitent l’Allemagne de l’Ouest durant les années 1971 à 1976 : tentative d’assassinat contre le président Heinemann, dissolution du Bundestag en janvier 1972, condamnation de Daniel Cohn-Bendit, démission du chancelier Brandt en mai 1974 et actions terroristes de la bande à Baader (volumes 1892 à 1896). De nombreuses biographies, insérées dans les volumes 1904 et 1905, permettent d’approcher le milieu politique allemand de cette période. On notera également les informations sur l’attentat dont est victime l’ambassade d’Allemagne en Suède en avril 1975 (volume 1890), ou encore les activités et les congrès des partis politiques dans les volumes 1911 à 1921, dont l’exclusion de Schiller du SPD. Les nombreuses réformes territoriales affectant notamment les Länder font l’objet de développements dans les volumes 1922 à 1928. -

Hans Bredow Institute.De Internet: Bank: Account No

2007/2008 Translation into English: Anja Welle and Stan Jones ([email protected]) Hans Bredow Institute for Media Research at the University of Hamburg Heimhuder Str. 21 20148 Hamburg Germany Annex: Warburgstraße 8-10 20354 Hamburg Germany Tel.: (+49 40) 450 217-0 Tel.: (+49 40) 450 217-12 Publishing House Tel.: (+49 40) 450 217-12450 217-22 Library Tel.: (+49 40) 450 217-12450 217-41 Editors Fax: (+49 40) 450 217-77 Fax Warburgstraße: (+49 40) 450 217-99 Email: info@Hans Bredow Institute.de Internet: www.hans-bredow-institut.de Bank: Account no. 173922000 with HSH Nordbank Bank id code 210 500 00 Local tax office- Hamburg Central – taxation code 17/408/01380 – VAT DE 118 71 7458 July 2008 THE YEAR’S RESEARCH 2007/2008 In its research for the year 2007/008, the Institute of public communication, as well as setting out once again enjoyed the privilege of engaging with the problems addressed by research for the discus- many of the socially relevant questions in public sion on media politics. communication. The goal of using research activi- The main project of the Research Centre for ties to present insights, reflections and construc- the History of Broadcasting in Northern Germany tive options to a public interested in them was (FGRN), established jointly by the NDR (North realised across a range of different areas. German Broadcasting), the Hans Bredow Institute, In this way, large sections of the Institute par- the University of Hamburg and the WDR (West ticipated in an evaluation of the entire system for German Broadcasting) in 2000, which was de- the protection of minors from harmful media in voted to the history of the Northwest German Germany. -

11. Juni 1969: Fraktionssitzung (1

SPD – 05. WP Fraktionssitzung: 11. 06. 1969 (1. Sitzung) [86] 11. Juni 1969: Fraktionssitzung (1. Sitzung) AdsD, SPD-BT-Fraktion 5. WP, 130 Überschrift: »Protokoll der Fraktionssitzung vom 11. Juni 1969«. Dauer: 9.40–10.25 Uhr. Anwesend: 150. Vorsitz: Schmidt. Bundesregierung: Brandt, Schmid, Strobel, Wehner. PStS: Arndt, Börner, Jahn. Protokoll: Rechenberg. Datum der Niederschrift: 15. 6. 1969. Sitzungsverlauf: A. Zweite und dritte Lesung Lohnfortzahlung B. Bericht des Bundeskanzlers zur Lage der Nation im gespaltenen Deutschland Zu Tagesordnungspunkt 1: Helmut Schmidt eröffnet die Sitzung und berichtet über das Gespräch im Kressbron- ner Kreis am 10. Juni 1969,1 bei dem es zunächst um die Vorbereitung der Bundestags- sitzung am 17. Juni 1969 mit dem Bericht des Bundeskanzlers2 über die Lage der Nati- on im gespaltenen Deutschland und dann hauptsächlich um die Verabschiedung des Lohnfortzahlungsgesetzes gegangen sei. Der Koalitionspartner habe dabei zu verstehen gegeben, daß er eine Kampfabstimmung in der Frage der Angestelltenversicherungs- pflichtgrenze und des Inkrafttretungstermins des Gesetzes vermeiden wolle und um die Vertagung der zweiten und dritten Lesung des Lohnfortzahlungsgesetzes auf die nächste Woche gebeten habe; in der Zwischenzeit sollte erneut eine Einigung zwischen den Koali- tionspartnern versucht werden. Auf Seite der SPD sei dieses Vertagungsangebot auf der Grundlage ihrer Vorstellungen zu dem Gesetz zunächst einmal nicht abgelehnt worden. Helmut Schmidt, Willy Brandt, Ernst Schellenberg und Herbert Wehner bitten unter Hinweis darauf, daß bei einer Verabschiedung in dieser Woche mit einer Kampfab- stimmung zu rechnen sei, die Fraktion um Zustimmung zur bedingten (Bedingung: Versicherungspflichtgrenze von 1200,– DM) Vertagung um eine Woche. Arthur Killat schlägt als Kompromiß eine Versicherungspflichtgrenze von 1080,– DM ab 1. -

Wir Haben Etwas Bewegt«

Ilse Brusis, Inge Wettig-Danielmeier (Hg.) »Wir haben etwas bewegt« Der Seniorenrat der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 110 Lebensläufe von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Mit einem Essay von Helga Grebing Unter Mitarbeit von Ada Brandes, Daniela Münkel, Dorothea Steffen, Andre Förster, Andreas Schlotmann und Klaus Wettig vorwärts buch 8 Vorwort 95 Friedrich Halstenberg 98 Fritz Heine 10 Herkunft und Mandat TOI Hermann Heinemann 103 Heinrich Hemsath Lebensläufe 105 Hermann Herberts 17 Luise Albertz 107 Luise Herklotz 20 Karl Anders 110 Albert Höft 2.3 Walter Arendt 112. Wilhelm Hoegner 2,5 Fritz Baade 115 Antje Huber 2.8 Walter Behrendt 117 Wilhelm Käber 30 Otto Bennemann 119 Wilhelm Kaisen 33 Christine Bergmann 122 Hellmut Kalbitzer 36 Willi Birkelbach 12.4 Ella Kay 39 Paul Bleiß iz6 Irma Keilhack 41 Karl Branner 12,9 Dietrich Keuning 43 Heinrich Braune 131 Heinz Kluncker 46 Ernst Breit 134 Harald Koch 49 Anke Brunn 136 Heinz Kreutzmann 52. Ilse Brusis 138 Rolf Krumsiek 54 Georg Karl Buch 141 Alfred Kubel 57 Hermann Buschfort 144 Heinz Kühn 59 Karl Buschmann 147 Adolph Kummernuss 60 Kurt Conrad 150 Georg Kurlbaum 6x Willy Dehnkamp +S2- Lucie Kurlbaum-Beyer 64 Georg Diederichs 154 Erwin Lange 67 Alfred Dobbert 156 Georg Leber 69 Adolf Ehlers 160 Lotte Lemke 71 Herbert Ehrenberg 162. Gerda Linde 74 Ilse Elsner 164 Elly Linden 76 Käthe Erler 166 Eugen Loderer 78 Josef Felder 168 Ernst Gottfried Mahrenholz 82. Rudolf Freidhof 171 Günter Markscheffel 84 Anke Fuchs !73 Anke Martiny 87 Wilhelm Gefeller 176 Franz Marx 89 Bruno Gleitze 178 Ulrike Mascher 9z Heinrich Gutermuth I8T Hedwig Meermann 183 Heidrun Merk 272 Tassilo Tröscher 185 Ludwig Metzger 274 Karl Vittinghoff 187 Alex Möller 276 Herbert Weichmann 190 John van Nes Ziegler 279 Rolf Wernstedt 192 Gerhard Neuenkirch 282 Karl Wittrock 194 Franz Neumann 284 Jeanette Wolff 197 Walther G. -

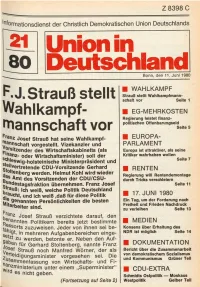

UID 1980 Nr. 21, Union in Deutschland

Z 8398 C lnformationsdienst der Christlich Demokratischen Union Deutschlands 21 Union in 80 Deutschland Bonn, den 11. Juni 1980 M WAHLKAMPF F.J.Strauß stellt Strauß stellt Wahlkampfmann- schaft vor Seite 1 Wahlkampf- • EG-MEHRKOSTEN Regierung leistet finanz- politischen Offenbarungseid Mannschaft vor Seite 5 ranz Josef Strauß hat seine Wahlkampf- • EUROPA- yannschaft vorgestellt. Vizekanzler und PARLAMENT *0rsitzender des Wirtschaftskabinetts (als Europa ist attraktiver, als seine St3lanz" oder vVirtschaftsminister) soll der Kritiker wahrhaben wollen cnleswig-holsteinische Ministerpräsident und Seite 7 ^»vertretende CDU-Vorsitzende Gerhard l • RENTEN °ltenberg werden. Helmut Kohl wird wieder Regierung will Rentendemontage ^s Amt des Vorsitzenden der CDU/CSU- durch Tricks verschleiern «ndestagsfraktion übernehmen. Franz Josef Seiten lr * auß: ich wejß? welche Politik Deutschland au • 17. JUNI 1980 ri[ cht, und ich weiß ,daß für diese Politik die genannten Persönlichkeiten die besten Ein Tag, um der Forderung nach Freiheit und Frieden Nachdruck Arbeiter sind. zu verleihen Seite 13 /anz Josef Strauß verzichtete darauf, den Rannten Politikern bereits jetzt bestimmte • MEDIEN u?Ss°rts zuzuweisen. Jeder von ihnen sei be- Konsens über Erhaltung des NDR ist möglich Seite 14 sJJ'STt, in mehreren Aufgabenbereichen einge- Qah ZU werden' betonte er. Neben den Auf- gaben für Gerhard Stoltenberg, nannte Franz • DOKUMENTATION Ve^ff- Strauß nocn Manfred Wörner, der als Bericht über die Zusammenarbeit ^ rteidigungsminister vorgesehen sei. Die von demokratischem Sozialismus und Kommunismus Grüner Teil usammenfassung von Wirtschafts- und Fi- anzministerium unter einem „Superminister" Wlrd CDU-EXTRA es nicht geben. Schmidts Ostpolitik - Moskaus (Fortsetzung auf Seite 2) Westpolitik Gelber Teil UiD 21-11. Juni 1980 • Seite 2 zukalkulieren. Zugleich unterstricn INFORMATION Banks die Notwendigkeit von Gespi"3' chen zwischen den USA und de UdSSR.