La Pinacoteca Ambrosiana

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

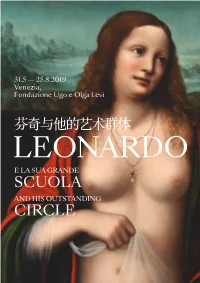

Scuola Circle 芬奇与他的艺术群体

31.5 — 25.8.2019 Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi 芬奇与他的艺术群体 E LA SUA GRANDE SCUOLA AND HIS OUTSTANDING CIRCLE 31.5 — 25.8.2019 Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi 芬奇与他的艺术群体 E LA SUA GRANDE SCUOLA AND HIS OUTSTANDING CIRCLE A cura di | Curator | 展览策展人 Nicola Barbatelli 尼古拉·巴尔巴泰利 Nota introduttiva di | Introduced by | 序言 Giovanna Nepi Scirè 乔凡娜·内皮·希雷 LEONARDO LEONARDO E LA SUA GRANDE SCUOLA AND HIS OUTSTANDING CIRCLE Palazzo Giustinian Lolin ospita fino al 25 agosto 2019 un importante tributo al genio Palazzo Giustinian Lolin hosts until 25 August 2019 an important tribute to the genius of di Leonardo Da Vinci, in occasione delle celebrazioni del cinquecentenario dalla Leonardo Da Vinci, on the occasion of the celebrations marking the 500th anniversary of scomparsa: la mostra “Leonardo e la sua grande scuola”, a cura di Nicola Barbatelli. Leonardo da Vinci’s death: the exhibition “Leonardo and His Outstanding Circle”, curated by Con 25 opere esposte – di cui due disegni attribuiti al genio toscano – il progetto pone Nicola Barbatelli. Proposing a collection of 25 works — among which two drawings attributed l’accento non solo sull’opera del grande Maestro, ma soprattutto sulle straordinarie to the Tuscan genius —, this project does not merely focus on the work of the great master, pitture dei suoi seguaci – tra cui Giampietrino, Marco d’Oggiono, Cesare da Sesto, but above all on the extraordinary paintings of his followers — including Giampietrino, Marco Salaì, Bernardino Luini – e il loro dialogo con la poetica artistica di Leonardo. d’Oggiono, Cesare da Sesto, Salaì, Bernardino Luini — and their dialogue with Leonardo’s artistic poetics. -

2016 Direttori Editoriali Agostino Allegri, Giovanni Renzi

IX 2016 Direttori editoriali Agostino Allegri, Giovanni Renzi Direttore responsabile Maria Villano Redazione Patrizio Aiello, Agostino Allegri, Chiara Battezzati, Serena Benelli, Giulio Dalvit, Elisa Maggio, Giovanni Renzi, Massimo Romeri Comitato scientifico Elisabetta Bianchi, Marco Mascolo, Antonio Mazzotta, Federica Nurchis, Paolo Plebani, Paolo Vanoli e-mail: [email protected] web: http://riviste.unimi.it/index.php/concorso Crediti fotografici: Worcester Art Museum: p. 28, fig. 2; Museo Diocesano, Genova: p. 29, fig. 3; Studio Perotti, Milano: p. 38, fig. 1; Confraternita del Santissimo Sacramento, Mogliano: p. 41, fig. 2; Francesco Benelli, Bologna: p. 43, fig. 3; Veronica Cassini: p. 48, fig. 1. La redazione si dichiara a disposizione degli aventi diritto per eventuali omissioni o imprecisioni nelle citazioni delle fonti fotografiche. © 2016 Lubrina Editore Srl via Cesare Correnti, 50 - 24124 Bergamo - cell. 3470139396 e-mail: [email protected] - web: www.lubrina.it ISSN: 2421-5376 ISBN: 978-88-7766-609-3 Aut. del Tribunale di Milano n° 223 del 10 luglio 2015 Questa rivista è realizzata con il finanziamento dell’Università degli Studi di Milano ai sensi della legge 3 agosto 1985, n° 429. Sommario Editoriale 5 Chiara Battezzati, Per Leonardo da Besozzo a Napoli, circa 1835 7 Claudio Gulli, La «Madonna Greca» di Pier Francesco Sacchi ad Alcamo: contesto lombardo e via ligure 29 Stefano Martinella, Appunti per l’attività marchigiana di «Petrus Francescus Renulfus Novariensis» 41 Veronica Cassini, Giuseppe Vismara a -

Città Ideale

Città di Vigevano VERSO EXPO 2015 CITTÀ IDEALE VERSO EXPO Si la Piazza Ducale est un splendide bijou “En date du 2 février 1494 à la évocatrice du mélange de la technologie Vigevano 2015 de la Renaissance lombarde, le château Sforzesca, je dessinai les 25 escaliers, et de l’art, le génie a travaillé comme La visite de Vigevano est toujours un des Visconti et des Sforza, qui se trouve chacun de 2/3 de la brasse et de largeur ingénieur pour le Duc, Ludovic Sforza, dit moment de grande émotion. Vigevano à côté, est la forteresse qui la protège 8” brasses (Léonard de Vinci – Manuscrit le More, pendant plus de vingt ans. Les a un cœur antique qui est resté intact et l’orne. Vigevano a une tradition H, feuille 65 v.). grands témoignages sont le château et la à partir de la Renaissance jusqu’à manufacturière liée à la mode: ici fut La présence de Léonard de Vinci sur le place ducale, qui évoquent sans aucun aujourd’hui. Ce fut le Duc de Milan, inventé le talon aiguille, on peut trouver sa territoire de Vigevano est documentée doute les dessins de la “Cité idéale”, mais Ludovic Sforza à vouloir la place ducale documentation au Musée de la chaussure; par le patrimoine culturel de manière aussi la Sforzesca avec le réseau des (Piazza Ducale): les architectes de on y fabrique encore des chaussures de pertinente, dont les origines se trouvent navires, des moulins et le Colombarone, la cour milanaise contribuèrent à sa haute qualité. A quelques kilomètres, le dans la période des Sforza. -

LCI Book Ambrosiana ING 2016 LR.Pdf

LUMEN CENTER ITALIA Srl Via Donatori del Sangue n.37 20010 Santo Stefano Ticino (MI) Italia tel. +39 02 3654 4811 [email protected] ITALY OFFICE tel. +39 02 3654 4311 [email protected] EXPORT OFFICE tel. +39 02 3654 4308 [email protected] New division by LUMEN CENTER ITALIA lights up the Veneranda Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana NOVA LUX AT AMBROSIANA PREFACE What does not do the light! It brightens LUMEN CENTER ITALIA has caught for us In this way the Pintacoteca Ambrosiana A VIBRANT the surrounding and fills it up of shapes, the light of the sun, in order to allow us to can offer to the world of art expositions ATMOSPHERE where in the indistinct dark every differ- show our masterpieces in the best possi- an example of virtuous lighting. ence is lost. Dark and panic are all one, ble conditions, in a way that a prolonged FULL OF PATHOS and not only for children! Light and joy of exposition to light could not damage the life and moving in a comfortable and good works delivered from centuries to our ad- tidy place go at the same speed. miration. The visitor is involved in the ex- posed pictorial works, has the impression The Pinacoteca Ambrosiana is living mo- to see for the first time some rooms of the ments of intense emotion caused by a Pinacoteca Ambrosiana, discovering de- new illuminating system which enhances tails and chromatic tones which, before its artistic heritages, thanks to the gener- of this intervention, were never observed. Deep study ous interest of LUMEN CENTER ITALIA. -

Pietro Cesare Marani

▪ ▪ Pietro Cesare Marani Professore straordinario di Storia dell'arte moderna nel Politecnico di Milano. E' stato Direttore della Soprintendenza per i Beni artistici e storici di Milano, vice-direttore della Pinacoteca di Brera e condirettore del restauro del Cenacolo di Leonardo da Vinci dal 1992 al 1999. Presidente dell'Ente Raccolta Vinciana ( fondata nel 1905 ) e membro della Commissione Nazionale Vinciana per la pubblicazione dei disegni e dei manoscritti di Leonardo, Roma ( fondata nel 1903 ). Ha al suo attivo oltre duecento pubblicazioni, tradotte in otto lingue ( inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, finlandese, svedese e giapponese ), molte delle quali su Leonardo da Vinci, Francesco di Giorgio Martini, Bergognone, Bernardino Luini, Bramantino e, in genere, sull'arte e l'architettura del Rinascimento italiano, la museologia e il restauro. Ha pubblicato nel 2006 ( con Rosanna Pavoni ) il volume "Musei. Trasformazioni di un'istituzione dall'età moderna al contemporaneo" per l'Editore Marsilio di Venezia. Ha collaborato alla catalogazione scientifica dei maggiori musei di Milano ( Pinacoteca di Brera, Pinacoteca del Castello Sforzesco, Pinacoteca Ambrosiana, Quadreria dell'Arcivescovado )ed è stato il curatore del catalogo dei dipinti del Museo Bagatti Valsecchi. Con B.Fabjan ha curato inoltre il Catalogo generale del Museo della Certosa di Pavia. Ha pubblicato il Catalogo dei disegni di Leonardo da Vinci e della sua cerchia nelle Collezioni pubbliche in Francia ( Edito sotto l'egida della Commissione Nazionale Vinciana -

La Cultura Figurativa a Pavia Nell'età Di Leonardo E Le Raccolte Civiche

Da Foppa a Giampietrino: LEONARDESCHI dipinti dal Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo e dai Musei Civici di Pavia Pavia, Castello Visconteo 20 marzo - 10 luglio 2011 LA CULTURA FIGURATIVA A PAVIA NELL’ETÀ DI LEONARDO E LE RACCOLTE CIVICHE di Susanna Zatti Nella primavera del 1952 il Castello visconteo di Pavia aveva ospitato la mostra Arte e ambiente pavese al tempo di Leonardo, organizzata dal Comitato nazionale di onoranze a Leonardo nel V centenario della nascita. Erano stati allora esposti vari materiali d’arte provenienti da collezioni pubbliche e private, tra cui ceramiche, sculture, manoscritti, disegni, smalti, miniature. Un particolare rilievo era destinato ai dipinti di artisti dell’età e della cerchia del sommo maestro - tavole e pale di V.Foppa, A.Bergognone, Giampietrino, B.Luini, A.Solario, B.Lanzani, B.De Conti - richiesti in prestito dalla Pinacoteca di Brera di Milano, dai Musei di Brescia, dalla Certosa e da chiese pavesi, oltre che provenienti dalle raccolte dei Musei Civici. La mostra odierna restringe il campo alla pittura e focalizza l’interesse sulle opere di quegli artisti che nelle collezioni russe dell’Ermitage sono qualifi cati come “leonardeschi” e affi anca a loro, mettendoli in confronto e a colloquio, sia tavole e tele di quei medesimi autori possedute dai Musei pavesi, sia altri dipinti pervenuti alle collezioni civiche nel corso del XIX secolo con attribuzione a Leonardo e alla sua maniera, vuoi per la cifra stilistica, vuoi per l’iconografi a: dipinti che sono stati poi confermati dagli studi più recenti quali pertinenti a quella felice e feconda temperie culturale che caratterizzò, nella seconda metà del Quattrocento e nei primi decenni del Cinquecento, il territorio del Ducato visconteo-sforzesco (e si ricordi che Pavia era il secondo centro per importanza). -

The History of Painting in Italy, from the Period of the Revival of the Fine Arts to the End of the Eighteenth Century

THE HISTORY OF PAINTING IN ITALY, FROM THE PERIOD OF THE REVIVAL OF THE FINE ARTS, TO THE END OF THE EIGHTEENTH CENTURY: TRANSLATED gmn tj)e O^rtgtnal Btaltan OF THE ABATE LUIGI I.ANZI. By THOMAS ROSCOE. IN SIX VOLUMES. VOL. VI. CONTAINING THE INDEXES. LONDON: PKINTED FOR W. SIMPKIN AND R. MARSHALL, STATIONERS'-HALL COURT, LUDGATE STREET. 1828. ND }. IVl'Cieery, Tooks Court, Cliancery-Iane, Londou. J. PAUL GETTY MUSEUM UBRABX CONTENTS OF THE SIXTH VOLUME. Page Index I. Professors of Painting mentioned in the 1 worJc ; together with the dates, 8fc. ... Index II. Historical and Critical Publications re- lating to the Art, cited in the Work . .167 Index III. Of some of the most important Matters contained in the Work 197 that ** ^''itft regard to the Abbreviations of words adapted in the above Indexes, to dates birth, and that d. to the deaths of artists. The rest »f b. is applied of of lUill be perfectly intelligible to the English reader. FIRST INDEX. Artists referred to in this work, noting the periods of their Birth and Death, and the authoritiesfor the dates. A. Abate (!') Ciccio, v. Solimene. Abati, or dell' Abate, Niccolo, a Modenese, b. 1509 or 1512, d. 1571. Tiraboschi. Vol. iv. p. 46, and vol. v. pp. 48, 57. • Giovanni, his father, d. 1559. Tiraboschi. iv. 48. Pietro Paolo, brother of Niccolo. Tiraboschi. iv. 48. — Giulio Camillo, son of Niccolo. Tiraboschi. ib. Ercole, son of Giulio, d, 1613. Tiraboschi. ib. Pietro Paolo, son of Ercole, d. 1630, aged 38. Tira- boschi. iv. 50. Abatini, Guido Ubaldo, of Cittk di Castello, d. -

Cartella Stampa

CAPOLAVORI IN DETTAGLIO LEONARDO RAFFAELLO CARAVAGGIO Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana SULLE TRACCE DI Rai Radiotelevisione Italiana LEONARDO Soprintendenza speciale per il Patrimonio storico, Influenze e suggestioni artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli nelle opere del Museo di Capodimonte Comune di Napoli Assessorato alla Cultura e al Turismo Associazione Pietrasanta Polo Culturale Presentano UNA MOSTRA IMPOSSIBILE, CAPOLAVORI IN DETTAGLIO Leonardo, Raffaello, Caravaggio 20 STORICI DELL’ARTE ILLUSTRANO 117 CAPOLAVORI 22 luglio – 10 ottobre 2014 Convento di San Domenico Maggiore Aperto tutti i giorni dalle 10,00 alle 22,00 la biglietteria chiude un’ora prima Museo di Capodimonte Gli orari del museo sono dalle 14,30 alle 19,30 la biglietteria chiude un’ora prima Un progetto ideato e diretto da Renato Parascandolo Direzione scientifica di Ferdinando Bologna Consulenza storico-artistica Stefano De Mieri, Ida Maietta, Linda Martino, Maria Teresa Tancredi La straordinaria accoglienza riservata alla “Mostra impossibile” di Leonar- do, Raffaello e Caravaggio - oltre ottantamila visitatori in poco più di sei mesi - dimostra le potenzialità insite nelle nuove tecnologie digitali se poste al servizio dell'arte e della sua conoscenza, usando criteri rigorosi e filologica- mente impeccabili. Incoraggiati da questo straordinario risultato è stata approntata una rivisita- zione della mostra rivolta alle decine di migliaia di persone che l’hanno visita- ta e, più in generale, a quanti desiderano approfondire la conoscenza della storia dell’arte. Dal 22 luglio al 10 ottobre, nel grande refettorio del Convento di San Dome- nico Maggiore, si potranno ammirare su uno schermo di considerevoli dimensioni (10m x 5m) le immagini di 117 capolavori di Leonardo, Raffaello e Caravaggio riprodotte in altissima definizione e nei minimi dettagli. -

Annuario 2019 Annuario Archivio Di Stato Di Milano Di Stato Archivio

ARCHIVIO DI STATO DI MILANO ANNUARIO 2019 ANNUARIO DELL’ARCHIVIO DI STATO DI MILANO DI STATO ANNUARIO DELL’ARCHIVIO 2019 OK_3_cop. Annuario 2019.indd 1 16/11/20 14.42 Annuario_2019.indb 1 23/10/20 14.16 Annuario_2019.indb 2 23/10/20 14.16 ANNUARIO DELL’ARCHIVIO DI STATO DI MILANO 2019 Annuario_2019.indb 3 23/10/20 14.16 Annuario dell’Archivio di Stato di Milano Immagini © Archivio di Stato di Milano Tutte le immagini dei documenti d’Archivio Via Senato 10 sono state acquisite ed elaborate da Emilio 20121, Milano Fortunato. ISSN: 2282-1147 L’immagine di copertina è un’elaborazione di ISBN: 978-88-97830-93-1 Culturanuova s.r.l. Direttore responsabile e direttore editoriale Prima edizione: settembre 2020 Benedetto Luigi Compagnoni Autorizzazione del Tribunale Civile e Penale di Comitato scientifico Milano n. 193 del 24 giugno 2013 e smi Ezio Barbieri, Luciana Duranti, Pierluigi Feliciati, Questa pubblicazione si avvale del controllo da Federico Gallo, Lina Gálvez Muñoz, Simona Mori, parte di specialisti (peer-review). Armando Nuzzo, Sergio Pagano, Gianni Penzo Doria, Alessandra Stazzone, Stefano Twardzik, Avvertenza Stefano Vitali I siti web sono stati verificati l’ultima volta nel settembre 2020. Redazione Fulvio Beschi, Gloria Camesasca, Antonella Cesarini, Abbreviazioni utilizzate Paola Ciandrini, Benedetto Luigi Compagnoni, b./bb. busta/e (indica l’unità di conservazione: Luca Fois, Federico Gallo, Debora Piroli cartella, faldone, scatola, filza) c./cc. carta/e Progetto grafico e copertina r recto Stabilimento Tipografico «Pliniana» v verso Viale F. Nardi, 12 – 06016 Selci-Lama (PG) fasc./fascc. fascicolo/i www.pliniana.it n. -

Others Historical Notes

The Sanctuary of Saronno: Historical Notes Luigi Lazzaroni Andina An impassable barrier to the north, desire to build a grand house of cles of art! a veritable line of fortification: this worship to replace the modest cha- The architects barely managed to could describe the many Marian pels already existing to celebrate raise the walls and finish the roof sanctuaries that sprang up at the the miraculous manifestation to before a whole legion of artists foot of the Alps starting in the late Pedretto. poured into Saronno to make this fifteenth century. Like so many Hastening to Saronno, summoned “royal palace of miracles” more Golgothas, the Sacred Mounts pro- by the “deputies” to embellish the sumptuous. If anything, we must tected from above, while standing Sanctuary, on which construction lament the fact that the piling up guard in the valleys below along started right as the new century of decorations on top of each other the major routes of communication began, were the leading artists of and the subsequent inevitable, were sanctuaries like the shrines in the time in Lombardy: architects, overwhelming imposition of the Valtellina, Re in the Ossola area, painters, master stone cutters, car- baroque style limited the ability of Oropa near Biella, Cannero on vers, stucco craftsmen, sculptors, these masterpieces to express their Lake Maggiore. organ makers, engravers, and gil- full splendor and sometimes sti- All of them were inspired by ve- ders. fled the grandeur of the full effect. neration and devotion to the Vir- Early sixteenthcentury celebrities The overall project, prepared by gin Mary. Times were hard for like Giovanni Antonio Amadeo, an unknown architect, called for the Catholic Church, and getting eernardino Luini, Gaudenzio Fer- a ground plan inspired by the cur- harder. -

LETTURE D'arte in Ambrosiana 1A

a 2 4 LETTURE D’ARTE 4 1 0 s e 2 t e te m b r “Letture d’Arte” in Ambrosiana Prima Lettura 2014 . a 2 4 4 1 s 0 e 1 2 tt e m b r e il Curatore “Letture d’Arte” in Ambrosiana © Veneranda Biblioteca Ambrosiana Conversazioni pubbliche . 2014/2015 . Piazza Pio XI, 2, Milano Gli Incontri per le “Letture d’Arte” in Ambrosiana, aperti liberamente e liberalmente Programma degli incontri 2014-2015 per le “Letture d’Arte” alla città, si svolgono mensilmente e sono preparati da un opuscolo di Sala che ne anticipa i contenuti. Accompagnati dalla proiezione delle immagini delle opere, sono introdotti e Veneranda Biblioteca Ambrosiana — Sala delle Accademie - ore 18-20 conclusi da esperti indicati dal Consiglio di Progetto, che promuove l’iniziativa. In ogni ___________________________________________________________________ incontro è presente un moderatore per favorire gli interventi del pubblico. Per il ciclo Mercoledì 24 settembre 2014 2014-2015 le opere in “Lettura” sono selezionate e commentate da Federica Spadotto. Il significato della collezione Borromeo nella Milano controriformista Attraverso le Opere di Paul Bril, Jan Brueghel il Giovane, Bernardino Luini, Giu- Non s’appagò l’animo grande del Cardinale Federigo d’aver rimesse col Col- lio o Antonio Campi, Enea Salmeggia, Pittore Lombardo della Testa di San Giovanni Battista, legio Ambrosiano“ le lettere più fiorite e d’aver aperta nella Libraria una pubblica scuola Morazzone, Giovanni Serodine. di tutte le scienze al mondo, [...] architettò nella di lui vastissima mente nuovi disegni a far rifiorire nella Lombardia tutte le arti liberali per eguagliare anche in questo la città di Mercoledì 29 ottobre 2014 Milano all’antica Atene e a Roma moderna. -

Una Mostra Che Mette in Luce L'influenza Del Grande Maestro Sui

A cura di Nicola Barbatelli Nota introduttiva di Giovanna Nepi Scirè Una mostra che mette in luce l’infuenza del grande Maestro sui suoi principali seguaci, con pensieri artistici di Leonardo da Vinci, Giampietrino, Marco d’Oggiono, Cesare da Sesto, Salaì, Bernardino Luini e altri A Venezia la prima tappa di un tour internazionale che avrà come protagonista la Cina Palazzo Giustinian Lolin, sede della Fondazione Ugo e Olga Levi onlus, ospita in collaborazione con la Fondazione Venezia 2000 dal 31 maggio al 25 agosto 2019 un importante tributo al genio di Leonardo Da Vinci, in occasione delle celebrazioni del cinquecentenario dalla scomparsa: la mostra “Leonardo e la sua grande scuola”, a cura di Nicola Barbatelli in collaborazione con altri studiosi internazionali. Con 24 opere esposte – di cui due disegni attribuiti al genio toscano – il progetto pone l’accento, non solo sull’opera del grande Maestro, ma soprattutto sulle straordinarie pitture dei suoi seguaci – tra cui Giampietrino, Marco d’Oggiono, Cesare da Sesto, Salaì, Bernardino Luini – e il loro dialogo con la poetica artistica di Leonardo. La mostra costituisce inoltre la prima di un tour internazionale che porterà le opere in Cina, alla fne del periodo espositivo veneziano: il tour cinese della mostra aprirà al CAFAM di Pechino il 15 settembre e proseguirà con tappe a Shanghai e Shenzhen. “Giunto a Milano nel 1482 – spiega nel saggio presente nel catalogo della mostra la studiosa Giovanna Nepi Sciré - Leonardo impiegò aiuti nella sua bottega, arrivando ad una presenza molto numerosa soprattutto negli anni 1489-90 […]. Essi contribuirono alla fortuna ed alla difusione delle sue invenzioni, copiate talvolta nello stesso momento della loro creazione, anzi spesso egli delegava loro la traduzione pittorica di un’idea grafca, lasciando a disposizione schizzi e studi, cosicchè vano sarebbe cercarne il prototipo.