Regionalplan Region Oberlausitz-Niederschlesien

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Gemeindeverwaltung Cunewalde 57

HEIMATZEITUNG FÜR DAS CUNEWALDER TAL Mitteilungen, Berichte und Anzeigen für die Einwohner von Cunewalde und umliegende Orte – AMTSBLATT der Gemeinde Cunewalde – 25. Jahrgang/Nr. 4 11. April 2014 1,50 Euro Wohnungsbaustandort „Am Siedlungsweg“ Jetzt geht‘s am Domschkeweg weiter! Hier am 2. Bauabschnitt des Wohnungsbaustandortes „Am Siedlungsweg“ sind alle Baugrundstücke verge- ben. In diesen Tagen beginnt die Erschließung des 3. Bauabschnittes am „Gunter-Domschke-Weg“. Dort warten noch 7 Grundstücke zur Bebauung auf neue Eigentümer und das in allerbester Lage! Interessenten sollten sich beeilen, denn derartig schönes Bauland ist nur schwer zu finden. Lesen Sie bitte die Kontaktdaten auf Seite 9. Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014 Minister Ulbig bringt Fördermittel! 44 Kandidaten stellen sich zur Wahl Für die am 25. Mai in Cunewalde statt- CDU (21), der Freien Wählervereini- findende Wahl zum neuen Gemeinderat gung Sport FWV-S (14), der Linken (4), haben 4 Parteien und eine Freie Wähler- der SPD (3) und der NPD (2) mit insge- vereinigung beim Gemeindewahlaus- samt 44 Kandidaten zu. Im neuen Ge- schuss fristgemäß und formgerecht meinderat sind wie bisher 18 Plätze zu Wahlvorschläge eingereicht. besetzen. Nach Prüfung der Unterlagen ließ der Lesen sie zur bevorstehenden Gemein- Gemeindewahlausschuss in seiner Sit- deratswahl bitte die ausführlichen öffent- zung am 25. März die Vorschläge der lichen Bekanntmachungen auf Seite 5. Gemeinderat am 16. April – Vorstellung Hochwasserrisikomanagementplanung Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, walder Wassers und seiner Nebenbä- wie vorangekündigt, erfolgt in der öf- che. Anschließend wird der Gemeinde- fentlichen Gemeinderatssitzung am 16. rat mit Beschluss die so genannten April die Vorstellung der Endfassung Schutzziele dieser Planung bestätigen. -

4. Zittauer Vergabekonferenz

4. Zittauer Vergabekonferenz Geplante Lieferungen und Dienstleistungen nach VOB, VOL, VgV für das Jahr 2021 ff Zittau, den 22.01.2021 Zittau, 22.01.2021 Ablauf Vorstellung der Vorhaben 1. Stadt Zittau, Bauamt Herr Höhne 2. Landkreis Görlitz, Amt für Hoch- und Tiefbau Herr Ziegler 3. Stadtwerke Zittau GmbH Herr Jeschke 4. SOWAG mbH Herr Seifert 5. Wohnbaugesellschaft Zittau mbH Frau Schöne 6. SachsenEnergie AG Herr Viete 2 Zittau, 22.01.2021 Maßnahmen Stadt Zittau Vorstellung durch Ralph Höhne, Bauamtsleiter Stadt Zittau 3 Zittau, 22.01.2021 4. Zittauer Vergabekonferenz 2021 Institution: Stadt Zittau, Bauamt und Bereich Abwasserentsorgung Maßnahme Gewerke Geplanter Zeitraum Geplanter Leistungs- Investitions- Bauvorhaben umfang (in € oder ort Lieferung/Dienstleistung Mengenangaben) Sporthalle „Schule an Sportboden, 2021 100.000 € Zittau der Weinau“ Prallschutz Rohbauarbeiten Tiefbauarbeiten Dachdeckerarbeit Tischlerarbeiten Malerarbeiten 2021 –2022 2.200.000 € Zittau Sporthalle Lisa Bodenbelagsarbeit Trockenbauarbeit Tetzner Straße Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallation Elektroarbeiten Fliesenarbeiten Prallschutz 4 Zittau, 22.01.2021 4. Zittauer Vergabekonferenz 2021 Institution: Stadt Zittau, Bauamt und Bereich Abwasserentsorgung Maßnahme Gewerke Geplanter Zeitraum Geplanter Leistungs- Investitions- Bauvorhaben umfang (in € oder ort Lieferung/Dienstleistung Mengenangaben) Zimmererarbeit 2021 150.000 € Zittau Statische Sicherung Dachdeckerarbeit Sakristei Kreuzkirche Gerüstbau Rohbau Tiefbauarbeiten Lichtgraben Schule an Rohbauarbeiten -

District Heating in Lusatia

Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg District Heating in Lusatia Status Quo and Prospects for Climate Neutrality Fernwärme in der Lausitz Status quo und Perspektiven für Klimaneutralität Thesis for the degree of Master of Science in Environmental and Resource Management submitted by Jan Christian Bahnsen 1st Examiner: Prof. Dr. Bernd Hirschl 2nd Examiner: Katharina Heinbach Submitted: 29th May 2020 Statement of Authentication I hereby declare that I am the sole author of this master thesis and that I have not used any other sources other than those listed in the bibliography and identified as references. I further declare that I have not submitted this thesis at any other institution in order to obtain a degree. The content, either in full or in part, has not been previously submitted for grading at this or any other academic institution. ________________________________ _____________________________________ (Place, Date) (Signature) Abstract The master thesis at hand examines the potential of district heating in Lusatia. The thesis follows the approach of first identifying technical and economic potentials in general and then transferring them to the study region. For the quantitative determination of district heating potential in Lusatia, the status quo is determined and a GIS-based analysis is carried out with regard to minimum heat demand densities. The extent to which district heating is suitable for climate-neutral heat supply will be investigated using the potential of renewable and waste heat energy sources. Furthermore, the regional economic effects of developing these potentials are examined. The results show that despite an overall decline in heat demand, there is potential to increase the relative share of district heating in Lusatia. -

L392 Official Journal

Official Journal L 392 of the European Union Volume 63 English edition Legislation 23 November 2020 Contents II Non-legislative acts REGULATIONS ★ Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1737 of 14 July 2020 amending Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 111/2005 as regards the inclusion of certain drug precursors in the list of scheduled substances (1) . 1 ★ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1738 of 16 November 2020 approving non- minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Asparago verde di Altedo’ (PGI)) . 8 ★ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1739 of 20 November 2020 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2020/761 as regards the quantities available for tariff rate quotas for certain agricultural products included in the WTO schedule of the Union following the withdrawal of the United Kingdom from the Union, a tariff quota for poultrymeat originating in Ukraine and a tariff quota for meat of bovine animals originating in Canada . 9 ★ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1740 of 20 November 2020 setting out the provisions necessary for the implementation of the renewal procedure for active substances, as provided for in Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012 (1) . 20 DECISIONS ★ Commission Implementing Decision (EU) 2020/1741 of 20 November 2020 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States (notified under document C(2020) 8266) (1) . -

Gemeinde Cunewalde

Gemeinde Cunewalde Ergänzungssatzung „An der Wilhelm-von-Polenz-Straße“ Begründung Fassung zur Durchführung der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB - 02.2021 INHALTSVERZEICHNIS SEITE 1 Vorbemerkungen 1 2 Ausgangssituation 1 3 Vorbereitende Bauleitplanung / übergeordnete Planungen 2 4 Ziel und Zweck der Ergänzungssatzung 3 5 Weitere Festsetzungen nach § 9 (1) BauGB 4 6 Grünplanerischer Fachbeitrag 7 7 Hinweise 17 Gemeinde Cunewalde Ergänzungssatzung „An der Wilhelm-von-Polenz-Straße“ Begründung 02.2021 1 VORBEMERKUNGEN Anlass und Erforderlichkeit Beabsichtigt ist die Einbeziehung einer kleinen Ortsrandfläche, mittels Ergänzungssatzung in den Bebauungszusammenhang von Cunewalde. Die besondere Standortgunst in Mittelcunewalde, öst- lich des Weinberges besteht in dessen zentraler Ortslage mit Kindergarten, Schule sowie Einkaufs- möglichkeiten und Dienstleistungen im Nahbereich. Nutzbar ist die vorhandene Infrastruktur, die mit geringem Erschließungsaufwand ergänzt werden kann. Anlass zur Aufstellung der Satzung ist die Anfrage des Grundstückseigentümers, der seiner Tochter mit Familie die Errichtung eines Einfamilienhauses auf dem elterlichen Grundstück ermöglichen möchte. Zur planungsrechtlichen Sicherung der baulichen Entwicklung in diesen Bereich ist die Auf- stellung einer Ergänzungssatzung (§ 34 Abs. 4 Nr. 3) erforderlich. Damit soll die Möglichkeit einer baulichen Ergänzung auf einer Fläche von ca. 2.112 m² durch ein Wohngrundstück eröffnet werden. Die geplante Bebaubarkeit des Bereiches stellt bedingt durch die Lage im Landschaftsschutzgebiet „Oberlausitzer Bergland“ einen Eingriff in die Natur und Landschaft dar und ist auszugleichen. Um den gesetzlichen Anforderungen nach einem qualifizierten Ausgleich nachzukommen, ist ein Land- schaftspflegerischer Fachbeitrag erforderlich. In ihm wird der Eingriff ermittelt und die erforderli- chen Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. Hierzu wird auch ein Antrag auf Ausgliederung des Sat- zungsgebietes aus dem Landschaftsschutzgebiet Oberlausitzer Bergland erforderlich. -

Gemeinde-Nachrichten

29. Jahrgang 10/2019 GEMEINDE-NACHRICHTEN Monatsblatt für: Arnsdorf · Brösang · Cossern · Diehmen · Doberschau · Drauschkowitz · Dretschen · Gaußig · Gnaschwitz · Golenz · Grubschütz Günthersdorf · Katschwitz · Naundorf · Neu-Diehmen · Neu-Drauschkowitz · Preuschwitz · Schlungwitz · Techritz · Weißnaußlitz · Zockau Doberschau-Gaußig S. 1 · Wer bitte, macht denn sowas?, Neuer Gemeinderat vereidigt · Geburten und Geburtstage S. 2 · Ergebnisse der Landtagswahl am 01.09.2019 · Dezentrale Abwasserentsorgung – Hinweise vollb. Kleinkläranlagen · 3. Fortsetzung „Zur Geschichte der Schlosskapelle in Gaußig“ S. 3 · Waldfest im Masseneiwald bei Seeligstadt · Information an Bürgerinnen und Bürger S. 4 · Mit den Kindern, für die Kinder, Vielen Dank für die tolle Spende S. 5 · Gottesdienste und Veranstaltungen · Fachkraft zur Betreuung Gartenanlage gesucht · 2. Fußballfest 2019 – Fuchsbergstadion Drauschkowitz, Wir danken S. 6 · Neues vom Heimat und Förderverein Doberschau e.V. · Basteln mit Bärbel, Danke sagt Familie Fritsche S. 7 · Rentner on tour S. 8 · Veranstaltungen und Termine Oktober 2019 · die Jüngsten des SV Gaußig · Sportveranstaltungen Oktober 2019 Wer bitte, macht denn sowas? Neuer Gemeinderat vereidigt Am 29.05.2019, drei Tage vor dem „Internatio Das Landratsamt Bautzen – Rechts und Kommunal nalen Kindertag“, schauten die kleinen Zipfel amt erließ am 09.07.2019 den Bescheid, dass die am zwerge der Tagesmutter Frau Simone Jockusch 26.05.2019 durchgeführte Gemeinderatswahl in der traurig drein, denn in ihrem Spielgarten wurden Gemeinde DoberschauGaußig für gültig erklärt wird. Spielgeräte und Sitzmöbel durch Vandalismus Am 27. August 2019 fand die konstituierende Sitzung in Brand gesetzt und der Garten verwüstet. der neu gewählten Gemeinderäte statt. Die Sachbeschädigung wurde angezeigt. Hin Alle Gemeinderäte hatten die Wahl angenommen und weise zu mgl. Tätern nimmt die Polizei oder die mitgeteilt, dass keine Ablehnungs oder Hinderungs Gemeinde entgegen. -

Von Zeit Zu Zeit Hdys a Hdys 23

VON ZEIT ZU ZEIT HDYS A HDYS 23. DEZEMBER 2020 NEUES AUS DER LANDKREISVERWALTUNG | NOWOSĆE Z WOKRJESNEHO ZARJADA Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Partner unseres Landkreises Bautzen, Weihnachten und der Jahreswechsel sind schon wieder greifbar. Das ist alle Jahre so, der Kalender und die Zeit sind unerbittlich. Und dennoch ist in diesem Jahr so vieles anders. Die Advents- und Weihnachtszeit sind davon nicht ausgenommen. Kümmernisse, Ein- und Beschränkungen, welche wir uns vor Jahresfrist in keiner Weise hätten vorstellen können, bestimmen unser Leben. Auf viele Annehmlichkeiten, welche wir bisher so selbstverständlich fanden, müssen wir verzichten. Die Weihnachtsfeier im Kreise der Kollegen oder im Verein. Der obligatorische Besuch des Weihnachtsmarktes, einer Theateraufführung oder Konzertveranstaltung. Der Besuch bei Familienangehörigen oder Freunden. Und dennoch Weihnachten. Die heutige, „moderne“ Welt ist sprichwörtlich zum Dorf geworden. Die Möglichkeiten und Chancen sind dadurch ebenso grenzenlos wie vermeintliche Risiken. Letzteres mussten wir in diesem zu Ende gehenden Jahr 2020 sehr deutlich erkennen. Und deshalb Weihnachten. Die biblische Weihnachtsgeschichte schafft Zuversicht, macht Mut – alle Jahre wieder. Ein Kind wird geboren unter einfachsten widrigen Umständen. Menschen, ob arm, ob reich suchen nach Orientierung - nach Licht im Dunkel. Die Weihnacht ist dieses Licht. Ich danke allen für die Begleitung in diesem so besonderen Jahr. Unser Landkreis ging dennoch und dadurch einen guten Weg. „Zu Weihnachten -

Muskauer Park / Park Muzakowski

World Heritage Scanned Nomination File Name: 1127.pdf UNESCO Region: EUROPE AND NORTH AMERICA __________________________________________________________________________________________________ SITE NAME: Muskauer Park / Park Muzakowski DATE OF INSCRIPTION: 7th July 2004 STATE PARTY: GERMANY / POLAND CRITERIA: C (i) (iv) CL DECISION OF THE WORLD HERITAGE COMMITTEE: Excerpt from the Report of the 28th Session of the World Heritage Committee Criterion (i): Muskauer Park is an exceptional example of a European landscape park that broke new ground in terms of development towards an ideal made-made landscape. Criterion (iv): Muskauer Park was the forerunner for new approaches to landscape design in cities, and influenced the development of ‘landscape architecture’ as a discipline BRIEF DESCRIPTIONS A landscaped park of 559.90-ha astride the Neisse river and the border between Poland and Germany, it was created by Prince Hermann von Puckler-Muskau from 1815 to 1844. Blending seamlessly with the surrounding farmed landscape, the park pioneered new approaches to landscape design and influenced the development of landscape architecture in Europe and America. Designed as a ‘painting with plants’, it did not seek to evoke classical landscapes, paradise, or some lost perfection, instead it used local plants to enhance the inherent qualities of the existing landscape. This integrated landscape extends into the town of Muskau with green passages that formed urban parks framing areas for development. The town thus became a design component in a utopian -

OT Weigsdorf/Köblitz

HEIMATZEITUNG FÜR DAS CUNEWALDER TAL Mitteilungen, Berichte und Anzeigen für die Einwohner von Cunewalde und umliegende Orte – AMTSBLATT der Gemeinde Cunewalde – 30. Jahrgang /Nr. 9 6. September 2019 2,00 Euro Konstituierende Sitzung Neuer Gemeinderat ist vereidigt Mit der Vereidigung durch Bürger- meister Thomas Martolock hat der neu gewählte Cunewalder Gemeinderat am 21. August 2019 seine Arbeit in der Le- gislaturperiode 2019 bis 2024 aufge- nommen. Der Einladung zur konstituierenden Sitzung in der „Blauen Kugel“ waren neben 16 Mitgliedern des Rates, zwei fehlten wegen Urlaubs, auch mehr als 80 Bürgerinnen und Bürger von Cu- newalde gefolgt, die das Prozedere auf- merksam verfolgten. Die Vereidigung der Ratsmitglieder erfolgte in Block mit anschließendem persönlichem Handschlag. Bürgermei- ster Thomas Martolock schwor die Räte unter Einbeziehung der Vereidigungs- formel nach § 63 Sächsisches Beamten- Bürgermeister Thomas Martolock (links) mit dem neuen Cunewalder Gemeinderat von links: Dr. Udo Mann, Frank Berg- Gesetz (SächsBG) und § 35 der Säch- mann, Hagen Kriegel, Hans-Jürgen Dittmann, Rüdiger Brabandt, Claudia Zimmermann, Ulf Gedan, Hans-Uwe Pschola, sischen Gemeindeordnung (SächsGe- Dr. Michael Hanisch, Markus Schuster, Jürgen Schulz, Frank Unger, Hagen Spitzbarth, Dirk Kahlert, Andreas Bär und mO) ein: „Ich schwöre, dass ich mein Thomas Preusche. Es fehlen Andreas Löchel und Florian Sieber. Amt nach bestem Wissen und Können führen, Verfassung und Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit ge- ßenden Ausschüsse an, anschließend genüber allen üben werde.“ wurden die beratenden Ausschüsse Nach der Vereidigung des Gemein- durch Wahlentscheidung besetzt. Wei- derates wandte sich Bürgermeister tere Wahlen folgten: Die Wahl der Ge- Thomas Martolock sowohl an die ge- meinderatsvertreter in der Gesellschaf- wählten Räte als auch die anwesende terversammlung der Cunewalder Tal- Bürgerschaft. -

Vollsperrung Wegen Brückenbau! 5 Monate Dicht!

HEIMATZEITUNG FÜR DAS CUNEWALDER TAL Mitteilungen, Berichte und Anzeigen für die Einwohner von Cunewalde und umliegende Orte – AMTSBLATT der Gemeinde Cunewalde – 18. Jahrgang/Nr. 6 8. Juni 2007 1 Euro Einkaufsmärkte und Sparkasse Umzugspläne stehen jetzt fest! Was der Buschfunk seit geraumer re Szenario ist mit dem jetzt fest verein- Zeit schon meldet, hat nun seine offizi- barten Ringtausch der Märkte ausge- elle Bestätigung erhalten: In der Super- schlossen worden. Konkret bedeutet dies marktlandschaft des Cunewalder Tales Folgendes. gibt es im Jahre 2008 Veränderungen. Die Gemeinde Cunewalde verkauft dem Die Sächsische Zeitung hat im Ergebnis Bauinvestor das Grundstück des ehemali- der Sitzung des Gemeinderates von Cu- gen Kindergartens westlich der Albert- newalde vom 16. Mai hierüber bereits Schweitzer-Siedlung zum Zwecke der ausführlich berichtet und doch sind ei- Neuerrichtung eines Lebensmittelmarktes. nige wichtige Kriterien noch einmal Realistischer Zeitpunkt für die Eröffnung deutlich zu machen. als LIDL-Markt ist voraussichtlich der 1. Seit Jahren ist das Unternehmen Lidl September 2008. Parallel dazu zieht der bemüht, an der Bundesstraße 96 einen Einkaufsmarkt der BHG-Raiffeisengenos- neuen Standort zu finden – eine Ansied- senschaft mit seinem Edeka-Lebensmit- lung an verkehrsgünstig erschlossenen telsortiment von der ehemaligen Kaufhal- Mit schwerer Technik sind 2.700 Kubikmeter Schlamm aus dem Trutzmühlteich Standorten ist offensichtlich Firmenstrate- le aus Weigsdorf-Köblitz in die Czorne- entfernt worden. Lesen Sie mehr zum Gesamtvorhaben auf Seite 7. gie. Für den Standort an der Friedensaue bohstraße 2 a an der Friedensaue. bestand jedoch die Gefahr der Schließung In der Kaufhalle verbleibt das dann er- Blumenhaus Weber und der Schlecker- walde und die Baumarktangebotserweite- ohne einer gesicherten Nachnutzung als weiterte Baumarkt- und BHG-Angebot. -

Trasy Rajdu 2021

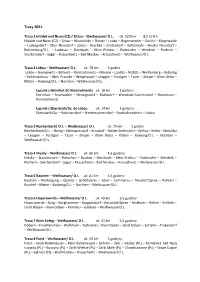

Trasy 2021 Trasa 1 Hrádek nad Nisou (CZ) / Zittau – Weißwasser/ O.L. ok. 120 km 8,5 h/ 8 h Hrádek nad Nisou (CZ) – Zittau – Hirschfelde – Ostritz – Leuba – Hagenwerder – Görlitz – Klingewalde – Ludwigsdorf – Ober Neundorf – Zodel – Deschka – Zentendorf – Kahlemeile – Nieder Neundorf – Rothenburg/O.L. – Lodenau – Steinbach – Klein Priebus – Podrosche – Werdeck – Pechern – Skerbersdorf – Sagar – Krauschwitz – Bad Muskau – Krauschwitz – Weißwasser/O.L. Trasa 2 Löbau – Weißwasser/ O.L. ok. 78 km 5 godzin Löbau – Georgewitz – Bellwitz – Kleinradmeritz – Glossen – Lautitz – Maltitz – Weißenberg – Gebelzig – Hohendubrau – Ober Prauske – Weigersdorf – Leipgen – Förstgen – Tauer – Zimpel – Klein Oelsa – Klitten – Boxberg/O.L. – Nochten – Weißwasser/O.L. Łącznik z Herrnhut do Kleinradmeritz ok. 18 km 1 godzina Herrnhut – Strahwalde – Herwigsdorf – Bischdorf – Wendisch-Cunnersdorf – Rosenhain – Kleinradmeritz Łącznik z Ebersbach/Sa. do Löbau ok. 14 km 1 godzina Ebersbach/Sa. – Kottmarsdorf – Niedercunnersdorf – Großschweidnitz – Löbau Trasa 3 Reichenbach/ O.L. – Weißwasser/ O.L. ok. 70 km 5 godzin Reichenbach/O.L. – Biesig – Dittmannsdorf – Arnsdorf – Nieder Seifersdorf – Diehsa – Kollm – Steinölsa – Leipgen – Förstgen – Tauer – Zimpel – Klein Oelsa – Klitten – Boxberg/O.L. – Nochten – Weißwasser/O.L. Trasa 4 Niesky – Weißwasser/ O.L. ok. 65 km 4,5 godziny Niesky – Stannewisch – Rietschen – Daubitz – Steinbach – Klein Priebus – Podorsche – Werdeck – Pechern – Skerbersdorf – Sagar – Krauschwitz – Bad Muskau – Krauschwitz – Weißwasser/O.L. Trasa 5 Bautzen – Weißwasser/ O.L. ok. 61 km 4,5 godziny Bautzen – Niedergurig – Quatitz – Großdubrau – Sdier – Commerau – Neudorf/Spree – Ruhetal – Kaschel – Klitten – Boxberg/O.L. – Nochten – Weißwasser/O.L. Trasa 6 Hoyerswerda – Weißwasser/ O.L. ok. 49 km 3,5 godziny Hoyerswerda – Burg – Burghammer – Burgneudorf – Neustadt/Spree – Mulkwitz – Rohne – Schleife – Groß Düben – Klein Düben – Kromlau – Gablenz – Weißwasser/O.L. -

Amtsblatt-Feb 2014.Pdf

AMTSBLATT Hamtske Łopjeno wokrjesa budyŠin ausgabe 22. februar 2014 Von Zeit zu Zeit -- Landkreismesse vom 28.-30.märz 2014 Hdys a hdys WIR in den Startlöchern Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Letzte Absprachen zu Stand - plätzen und Ausstattung laufen auf Hochtouren, denn in gut einem Mo - nat heißt es wieder: Willkommen zur WIR in Kamenz Das gewohnt breitgefächerte und trotz allem immer wieder neu daher - kommende Angebot für Groß und Klein wartet auf zahlreiche Besucher. Unternehmen, Handwerksbetriebe und Händler aus nah und fern kommen je - …werden wir mit außergewöhnli - des Jahr am letzten Märzwochenende chen Wetterlagen konfrontiert. Der wieder gern nach Kamenz und zeigen gegenwärtige, viel zu warme und ihre Produkte, präsentieren Dienstleis - schneelose Winter gehört wohl tungen und informieren zu Neuheiten. dazu. Mancher freut sich freilich da - rüber. Heizkosten werden gespart Auf dieser Messe präsentiert sich und auch der sonst übliche Win - Wirtschaft aber nicht nur in der ge - terdienstaufwand auf unseren Stra - Seien auch Sie dabei. wohnten Form – nein: „Die Wirtschaft ßen und Wegen. Die Kinder haben Organisatoren, Aussteller, sich ihre Winterferien jedoch anders läuft“. Und zwar im wahrsten Sinne des Künstler und Mitwirkende vorgestellt. Wortes auf dem Laufsteg. Die Mo - freuen sich auf Ihren Besuch! denschau der etwas anderen Art wird Die Landwirte und Obstbauern an den drei Messetagen in der bereits machen sich Sorgen. Wie werden die dritten Auflage zu sehen sein und sicher Wintersaaten und die Austriebe der wieder viele Blicke auf sich ziehen. Obstgehölze reagieren? Was pas - siert, wenn dann doch noch Frost, Für gute Unterhaltung werden am womöglich Barfrost kommt? Auf all Messesamstag René Ulbrich sowie am Katrin und Peter die Fragen gibt es gegenwärtig kei - Messesonntag Kathrin & Peter jeweils ne Antwort.