L'ogc Nice Entre 1932 Et 1950

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Page Gabarit

l MALGRÉ D’IMPORTANTES MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS Hôpitaux : d’où vient le malaise ?PAGE 3 l TENTATIVES D’ANNULATIONS DE MANIFESTATIONS l CULTURELLES FRONTIÈRES Les acteurs ALGÉRO-MAROCAINES de la culture Edition du Centre - ISSN IIII - 0074 linquietsLes pressions exercées sur les organisateurs de manifestations culturelles inquiètent au plus haut point les initiateurs de festivals et autres concerts de musique. Les arguments économiques ou idéologiques développés laissent perplexes des organisateurs inquiets pour la pérennité de leurs projets. PAGE 5 La guerre des l Une guerre qui ne dit pas son nom se joue depuis un long moment aux frontières algéro- migrantsmarocaines. La guerre des migrants transformés en l enjeux hautement politiques servant le plus FFS souvent de sombres desseins. PAGE 3 L’offensive ldeC’est enAli homme politiqueLaskri en position offensive que le coordinateur de l’instance présidentielle du Front des forces socialistes (FFS), Ali Laskri, a animé, hier, une conférence régionale à Annaba. Elle a regroupé à la salle Echabab (ex-Pax) les cadres et militants de plusieurs régions de l’est du pays. PAGE 3 Photos : DR l CHAMPIONNATS D’AFRIQUE Après les polémiques, le temps des l Le Nigeria, hôte des Championnatsmédailles d’Afrique 2018, et le Kenya, meilleure nation africaine en athlétisme, ont respectivement remporté trois médailles d’or à Asaba 2018, ce 3 août. Belle journée également pour l’Algérie et l’Afrique du Sud avec deux titres chacune. Déception, en revanche, pour la Côte d’Ivoire en relais 4x100 mètres femmes (2e) et 4x100 m hommes (3e). PAGE 13 DIMANCHE 5 AOÛT 2018 - 23 DHOU AL-QI'DA 1439 - N° 8477 - PRIX 20 DA - FAX : RÉDACTION : 021 67 06 76 - PUBLICITÉ : 021 67 06 75 - TÉL : 021 67 06 51 - 021 67 06 58 ERISCOOPERISCOOP [email protected] PP Dimanche 5 août 2018 - Page 2 Pas de soins lourds es petites entreprises proposant des soins à domicile vont devoir se contenter d’effectuer des actes peu lourds. -

Encore Une Reculade P.9

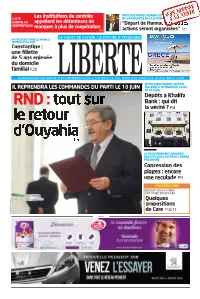

MOULOUD IBOUD, MEMBRE DU COMITÉ Les institutions de contrôle DE SAUVEGARDE DE LA JS KABYLIE LUTTE A r c hi CONTRE LA appellent les détenteurs de ves “Départ de Hannac L CONTREFAÇON i be marques à plus de coopération r P.2 té actions seront organisées” P.21 LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER UN PRÉCÉDENT DANS LES ANNALES CRIMINELLES DU PAYS Constantine : une fillette de 5 ans enlevée du domicile familial P.28 LIBERTE AF QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION. 37, RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER - N° 6937 MARDI 2 JUIN 2015 - ALGÉRIE 20 DA - FRANCE 1,30 € - GB 1£ 20 - ISSN 1111- 4290 ENTRE ABOU-DJERRA SOLTANI, IL REPRENDRA LES COMMANDES DU PARTI LE 10 JUIN SIDI-SAÏD ET BENNACEUR, EX-DG DE LA CNAS Dépôts à Khalifa RND : Bank : qui dit la vérité ? P.4 Louiza/Archives Libert Louiza/Archives é LE GOUVERNEMENT ANNONCE UNE NOUVELLE LOI POUR L’ANNÉE PROCHAINE Concession des plages : encore une reculade P.9 CONTRIBUTION BUDGET 2015 ET CRISE DES COURS PÉTROLIERS té r Quelques be i L ves propositions hi c ni/Ar a de Care P.10/11 h e Z Publicité F.1280 AF Mardi 2 juin 2015 LIBERTE 2 L’actualité en question CODE-BARRES Un instrument négligé par les entreprises C’est le passeport d’un produit qui contient toutes les informations au profit du consommateur. n nombre considé- sciemment l’existence de ce code. Le et de réalisation de standards dans le tion”. GS1 Algeria garantit de ce fait sition de trouver de façon rapide et rable d’entreprises directeur général de GS1 Algérie, monde entier en vue d’optimiser la le caractère univoque dans le monde simple les produits qui répondent au algériennes n’utili- Halim Recham, a affirmé que son or- logistique et la chaîne d’approvi- entier des numéros d’identification, mieux à ses besoins individuels. -

Sportifs.Pdf

SPORTIFS MAROCAINS DU MONDE HISTOIRE ET ENJEUX ACTUELS Actes du colloque international organisé par le Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger Casablanca 24-25 juillet 2010 © La Croisée des Chemins Immeuble Oued-Dahab - 1, rue Essanâani, Bourgogne - 20050 Casablanca - Maroc ISBN : 978-9954-1-0346-3 Dépôt légal : 2011MO/0311 © atlantica, Biarritz, 2011 ISBN : 978-2-8404-9630-4 Atlantica-Séguier : Paris : 3, rue Séguier – 75006 Paris – 01 55 42 61 40 [email protected] Catalogue en ligne : www.atlantica.fr SPORTIFS MAROCAINS DU MONDE HISTOIRE ET ENJEUX ACTUELS Actes du colloque international organisé par le Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger Casablanca 24-25 juillet 2010 La Croisée des Chemins Paris Biarritz Casablanca ALLOCUTIONS D’OUVERTURE Moncef Belkhayat Ministre de la Jeunesse et des Sports Monsieur le Président du Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger ; Mesdames et Messieurs ; Éminents Professeurs et Professionnels ; Honorables Membres de l’Assistance ; Il m’est agréable de participer avec vous à l’occasion de cet important colloque international intitulé » Sportifs marocains du monde : histoire et enjeux actuels «, tout en souhaitant que le thème choisi soit l’objet d’un débat, riche et ouvert, animé par l’aimable participation de cet aréopage d’éminents chercheurs, d’anciennes gloires et professionnels venus de divers horizons. J’aimerais, tout d’abord, louer, les efforts considérables déployés par le Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger, ayant pour mission principale de soumettre à S. M. le Roi Mohamed VI, que Dieu perpétue son règne, des avis consultatifs sur les politiques publiques marocaines concernant l’émigration, et aussi de concrétiser la volonté de notre Sou- verain, de rendre nos Marocains résidant à l’étranger l’un des leviers majeurs pour un développement humain durable. -

Lire Le Journal En

l AFFAIRE CHAKIB KHELIL LES AMÉRICAINS Edition d’Alger - ISSN IIII - 0074 l MÉDICAMENTS Les professionnels demandent une DONNERONT DES augmentation des prix Nadir Abderrahim, secrétaire général de l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie INFORMATIONSL’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Alger a indiqué, (Unop), commente la récente hier, que la justice américaine divulguera bientôt dévaluation de la monnaie nationale et détaille les craintes des informations sur l’affaire Chakib Khelil. PAGE 3 de sa corporation. Il plaide, surtout, pour une révision du système de fixation du prix du médicament afin de sauvegarder les opérateurs nationaux. PAGE 5 Photo : Samir Sid Le Bonjour du «Soir» Dites-le en... chansons Bouteflika : Quand c'est fini ça Photo : Samir Sid recommence (Léo Ferré). Sellal : Que serais-je sans toi ? (Jean Ferrat). l 9 DÉCEMBRE, JOURNÉE INTERNATIONALE Benflis : Hakmet (El Hachemi Guerrouabi) Hamrouche : Je reviens chez nous (Jean- Pierre Ferland). CONTRE LA CORRUPTION Tayeb Belaïz : Comme d'habitude (Claude François). Khalida Toumi : Constantine (Enrico Macias). Louisa Hanoune : La femme est l'avenir de l'homme (Jean Ferrat). Ignorée par le pouvoir Saïd Sadi : Y a rayah (Dahmane El Harrachi). Saâdani : Ya denya ya khadaâ (Kamel Messaoudi). Sidi Saïd : Petit Papa Noël (Tino Rossi). et la société civile et Benbitour : El Wahdani (Amar Ezzahi). Touati : Inch' Allah (Salvatore Adamo). Djilali Soufiane : Kima jat tji (Billal). Aït Ahmed : Non, je ne regrette rien (Édith Piaf). interdite de célébration Raouraoua à Halilhodzic : Ne me quitte pas «Zéro corruption - 100% développement» est le associatifs et des syndicalistes essayeront de marquer (Jacques Brel). slogan choisi par l’Office des Nations unies contre le cette journée à leur manière, même si, encore une fois, Les Verts : Si tu vas à Rio (Dario Moreno). -

Page Tam PDF:Page 6.Qxd.Qxd

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION - LUNDI 18 FÉVRIER 2019 - N°5100 - ALGÉRIE 20 DA - FRANCE 1 EURO / http//:www.depechedekabylie.com SUPPLÉMENT NE RATEZ PAS VOTRE RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE DU LUNDI Aujourd’hui votre cahier central en Tamazight Pages 11, 12, 13 et 14. MO BÉJAÏA ÉCHEC DES POURPARLERS AVEC BOUZIDI Alain Michel annoncé de retour Page 24. ISSN 1112-3842 FFS DEUX NOUVELLES DÉMISSIONS (UN SÉNATEUR ET UN DÉPUTÉ) DU SECRÉTARIAT NATIONAL LE MAINTIEN DE HADJ DJILANI ACCENTUE LA CRISE Les démissions des membres du secrétariat national du FFS se succèdent et continuent de secouer la maison FFS, au moment où l’appareil tente de noyer la crise en mettant en avant une campagne timide de boycott de l’élection présidentielle. Page 3. ATH LAÂZIZ GAZ NATUREL LES COMMUNES DU LITTORAL BIENTÔT RACCORDÉES UN MORT ET UN BLESSÉ GRAVE ENREGISTRÉS Dégel du projet du gazoduc Béjaïa - Tizi Ouzou Page 3. Un exercice de parapente tourne au drame Page 7. BOUIRA La faculté des sciences économiques fermée ! Page 5. MELBOU UN CORPS REPÊCHÉ ET UN AUTRE PORTÉ DISPARU Une voiture dérape et chute dans la mer Page 4. La Météo du Jour Alger Tizi-Ouzou Bouira Béjaïa Max: 19 Max : 19 Max : 16 Max : 15 QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION Min : 06 Min : 02 Min : 00 Min : 00 SP RTS LUNDI 18 FÉVRIER 2019 N°5100 MO BÉJAÏA Échec des pourparlers avec Bouzidi JSM Béjaïa Place à la Coupe ALAIN MICHEL DE RETOUR Après avoir bénéficié de un stage bloqué de 12 jours à deux jours de repos au lendemain de leur défaite à La direction Blida pour bien préparer le grou- Biskra (1-0) face à l’USB loca- pe aux prochaines joutes du du MO Béjaïa a le, dans l’affiche de la 23e championnat». -

Maghrébins France

Champions d’Europe, champions du monde LES JOUEURS MAGHRÉBINS EN ÉQUIPE DE FRANCE L’histoire des joueurs algériens, marocains, tunisiens et « pieds-noirs » en équipe de France de 1924 à 2016 Après l’euphorie déclenchée par le Onze « Black-Blanc-Beur » victorieux de 1998, des millions de Français ont été choqués par les propos sur les trop nombreux joueurs « d’origine étrangère » en équipe de France et, plus récemment, par les comportements discriminants dont les stades sont trop souvent les témoins. Pour y répondre, l’Histoire est la meilleure des solutions. Elle raconte la saga des joueurs d’origine maghrébine chez les Bleus qui, depuis 1924, ont conduit deux fois à la victoire en Europe (1984 et 2000), une fois à la conquête du titre mondial (1998) et une fois à celle du titre olympique (1984). C’est l’histoire des joueurs, de toutes confessions, de toutes origines (kabyle, arabe, européenne), issus ou non de l’immigration et originaires des trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) qui ont écrit les plus belles heures du Onze de France. Elle raconte aussi celle des « populations maghrébines » et des immigrations en France. Enfi n, elle rappelle les destins de joueurs emblématiques, originaires du Maghreb, symboles forts à travers les siècles : Sarah M’Barek pour l’égalité des sexes, Zidane pour l’intégration, Mekhloufi pour l’Indépendance, Sahnoun pour les harkis, Fontaine pour les pieds-noirs, et Ben M’Barek pour l’époque coloniale. Une immense saga sur près d’un siècle qui raconte l’histoire d’une nation métisse au cœur de l’histoire de France, avec toutes ses aspirations, ses confl its et ses débats, au moment de l’organisation en France de l’Euro 2016, tandis que les enjeux identitaires n’ont jamais été aussi présents. -

The International Journal of the History of Sport

This article was downloaded by: [Universitaire De Lausanne] On: 04 March 2014, At: 06:28 Publisher: Routledge Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK The International Journal of the History of Sport Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/fhsp20 The Migration of Professional Algerian Footballers to the French Championship, 1956–82: The ‘Desire for France’ and the Prevailing National Contexts Stanislas Frenkiel a & Nicolas Bancel b a Université Paris-Sud XI , b Université Strasbourg II-Marc Bloch , Published online: 03 Jun 2008. To cite this article: Stanislas Frenkiel & Nicolas Bancel (2008) The Migration of Professional Algerian Footballers to the French Championship, 1956–82: The ‘Desire for France’ and the Prevailing National Contexts, The International Journal of the History of Sport, 25:8, 1031-1050, DOI: 10.1080/09523360802106770 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/09523360802106770 PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the “Content”) contained in the publications on our platform. However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views expressed in this publication are the opinions and views of the authors, and are not the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified with primary sources of information. -

Auteur Algérien

4 7 0 0 - FRANÇOIS HOLLANDE ÉLU I I I I N S S La France bascule à gauche I Le socialiste François Hollande a été élu dimanche président de la France lors d'un - vote-sanction contre le sortant Nicolas Sarkozy qui fait revenir la gauche à l'Elysée, r e après 17 ans d'absence, et devrait peser sur la politique budgétaire européenne. Il g e l devient le septième président de la V République qui restera cinq ans à la tête d'une A ’ des principales puissances mondiales, détentrice de l'arme nucléaire, membre d permanent du Conseil de sécurité et moteur de l'Union européenne. Et le premier n R o de gauche depuis François Mitterrand (1981-1995). La gauche avait, i D t : i cependant, été au pouvoir de 1997 à 2002, dans une situation de o t d cohabitation institutionnelle avec un président de droite. o h E P NORDINE AÏT HAMMOUDA ÉCRIT À AHMED OUYAHIA Un sévère réquisitoirePAGE 3 LE BONJOUR DU «SOIR» Votons dans une… barque ! Selon le dernier sondage livré par l’IFLOP, le premier parti au pouvoir a perdu deux points. Un troisième pourrait tomber si Goudjil n’arrive pas à enrayer le redressement opéré chez les… redresseurs ! Le second parti au pouvoir stagne, faute d’avoir agi à temps pour stopper les peintres qui, tout au long des dix dernières années, ont tout barbouillé en vert ! S’y opposer maintenant et tout d’un coup ne sert à rien. Quant au troisième parti au pouvoir, on sait déjà qu’il est dans l’opposition même s’il parle d’une autoroute qui est loin de se terminer. -

De Boniface Mongo-Mboussa

Autonomisation démocratique, La sous-représentation politique Le dernier référendum a eu lieu d’une approbation majoritaire. participation en baisse de 16 % en Algérie le 29 septembre 2005 On peut légitimement exprimer pour un même nombre d’élec - et concernait l’approbation de la des doutes quant à la réalité des teurs de 24 millions d’inscrits. charte pour la paix et la réconci - chiffres de 2005 alors que ceux de Ces chiffres marqués du sceau liation nationale. Il a vu un taux de 2020 font rentrer l’Algérie dans de la crédibilité, indiquent que participation de 80%, suivant les l’ère du fait démocratique en tant l’Algérie est rentrée dans un mo - chiffres de l’époque et une ap - qu’iode désormais partagée par ment de sincérité démocratique probation massive à hauteur de la société toute entière. Si l’on mais pas encore de vérité poli - 97%. Aujourd’hui, le même exer - devait comparer avec les élec - tique. cice électoral témoigne d’un taux tions présidentielles du 12 dé - Lire en page 4 LA NNOUVELLE RRÉPUBLIQUE de participation de 23,7 % et cembre 2019, on constate une WWW .lnr-dz.com Quotidien d’information indépendant - n° 6899 – Mardi 3 novembre 2020 - Prix : DA Référendum sur la constitution Des urnes transparentes L’Algérie a vécu ce dernier samedi 31 novembre 2020, un référendum pour la mise en route ou non de quelques amendements sur la Constitution. Ce rendez-vous électoral ne s’est pas déroulé au gré de la volonté de ses organisateurs politiques. C’est-à-dire avec des manipulations des urnes au gré de la volonté de ceux chargés de la surveillance. -

Hommes & Migrations, 1285

Hommes & migrations Revue française de référence sur les dynamiques migratoires 1285 | 2010 L'appel du pied Foot et immigration Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/hommesmigrations/1166 DOI : 10.4000/hommesmigrations.1166 ISSN : 2262-3353 Éditeur Musée national de l'histoire de l'immigration Édition imprimée Date de publication : 1 mai 2010 ISSN : 1142-852X Référence électronique Hommes & migrations, 1285 | 2010, « L'appel du pied » [En ligne], mis en ligne le 29 mai 2013, consulté le 11 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/hommesmigrations/1166 ; DOI : https:// doi.org/10.4000/hommesmigrations.1166 Ce document a été généré automatiquement le 11 décembre 2020. Tous droits réservés 1 Les stratégies de recrutement international des footballeurs en Europe dessinent de nouvelles diasporas sportives dont le dossier analyse les particularités et les conséquences sur la vie des clubs et les relations avec les supporters. Football and immigration The strategies of international recruitment of football players in Europe is followed by the drawing of new « sports diasporas ». This issue analyzes the peculiarities and the consequences of this new diaspora as well as the life of clubs and the relations with the supporters. Hommes & migrations, 1285 | 2010 2 SOMMAIRE Le football, miroir de la société Marie Poinsot Dossier L’appel du pied Pour le Mondial 2010. La fin de la génération “black-blanc-beur” ? Entretien avec Yvan Gastaut, réalisé par Marie Poinsot Yvan Gastaut et Marie Poinsot Les Bleues Les Bleues. À la recherche d’une icône de l’immigration Claude Boli et Yvan Gastaut Les footballeurs noirs africains en France Des années cinquante à nos jours Claude Boli Yeso Amalfi (1950-51) Une vedette brésilienne à l’OGC Nice Yvan Gastaut L’internationalisation du marché des footballeurs Le cas français (1960-2010) Raffaele Poli et Loïc Ravenel La migration des footballeurs africains en France Le cas des Ivoiriens (1957-2010) Claude Boli Les effets symboliques des migrations dans le football de la Caraïbe Harry P. -

31052017.Pdf

l REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE 2,5%l La revalorisation annuellede des pensionsplus de retraite validée pour par le président de2 la République 800 sera de 2,5%. 000 C’est ce qu’a déclaré retraités le nouveau ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, en marge de la cérémonie portant inauguration du marché de la solidarité au siège de la centrale syndicale. PAGE 5 l CRISE LIBYENNE À quoi joue l Lal’Égypte prochaine réunion que les MAE algérien, tunisien et ?égyptien ont convenu de tenir les 5 et 6 juin prochain à Alger, autour du dossier libyen, se tiendra dans des conditions très particulières. L’Égypte, qui a confirmé sa présence à cette rencontre, poursuit ses bombardements dans des points névralgiques libyens ignorant les conséquences de ces Edition du Centre - ISSN IIII - 0074 opérations sur le fragile équilibre qui s’était établi dans ce pays. PAGE 3 l PARTIS DE L’OPPOSITION Vers le retour l L’opposition a-t-elle les capacités de passer outre l’échéance des dernières élections législatives qui ont eu raison de sa longue marche commune, et reprendre ainsi l’action collective desà même d’imposer le fameuxalliances rapport de force favorable à une transition pacifique ? PAGE 3 l PÉNURIE DU LAIT EN SACHET L’Association des consommateurs exigel En ce quatrième jourune du Ramadhan, enquête les magasins d’alimentation générale ne proposent plus de lait en sachet. Les consommateurs, ne voyant pas les caisses de sachets de lait à l’entrée des épiceries, posent la question à l’épicier sans même y entrer. -

HISTORICAL REVIEW Fall 2011 an UNDERGRADUATE PUBLICATION ����������������

THE YALE HISTORICAL REVIEW Fall 2011 AN UNDERGRADUATE PUBLICATION From Cowboys to Kotex: Exploring America’s Frontiers !! ! ! !! !!! ! !!!!!!!!!!!! THE YALE HISTORICAL REVIEW An Undergraduate Publication The Yale Historical Review provides undergraduates an opportunity to have their exceptional work highlighted and encourages the diffusion of original historical ideas on campus by providing a forum for outstanding undergraduate history papers covering any historical topic. For information regarding submissions, advertisements, subscriptions, and contributions, please visit our website at www.yalehistoricalreview.org. With further questions or to provide feedback, please contact us at [email protected] or write to us at: The Yale Historical Review, PO Box 200243, New Haven, CT 06520. The Yale Historical Review is published by Yale College students. Yale University is not responsible for its contents. EDITORIAL BOARD ADVISORY BOARD EDITOR-IN-CHIEF Caroline Tan, BK ’14 David Blight MANAGING EDITOR Class of 1954 Professor of American History; Katherine Fein, PC ’14 Director of the Gilder Lehrman Center for SENIOR ESSAY EDITOR the Study of Slavery, Resistance, and Abolition Jack Bisceglia, PC ’12 John Gaddis JUNIOR SEMINAR EDITORS Robert A. Lovett Professor of History Elinor Monahan, JE ’13 Beverly Gage Brendan Ross, BK ’13 Associate Professor of History AT LARGE EDITORS Glenda Gilmore Christian Vazquez, BR ’13 Peter V. and C. Vann Woodward Professor of Annie Yi, CC ’13 History, African American Studies, and OUTSIDE OF YALE EDITORS