Sportifs.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

West Brom Fume As Hazard Rescues Chelsea

First game of world Federer reaches chess15 ends in draw semis at ATP finals SUNDAY, NOVEMBER 10, 2013 18 Europe champs Bayern break 30-year-old league record Page 19 ANFIELD: Liverpool’s Luis Suarez, centre, scores his hat-trick and fourth goal of the game for his side during their English Premier League soccer match against Fulham at Anfield in Liverpool, England, yesterday. — AP Suarez leads Liverpool’s rout of Fulham Premier League games since serving his ban Suarez whose header flew in via the shoulder through a pass which Suarez took in his stride It was an uncharacteristic error from Suarez for biting Chelsea’s Branislav Ivanovic. of defender Fernando Amorebieta who was before beating the keeper with a low shot into and one he would not repeat after 53 minutes Liverpool 4 Brendan Rodgers’ team are now two points credited with the own goal. the bottom corner, the sort of finish that has when Fulham’s dismal defending somehow behind leaders Arsenal, who travel to face Fulham might have been expected to learn become his trademark. managed to reach new depths. Manchester United at Old Trafford today. from that painful lesson but just three minutes Given that Fulham had conceded three Full-back Kieran Richardson was caught in Liverpool had the game effectively later, Liverpool produced an almost identical goals in the opening 22 minutes at home to possession deep in his own half and with no wrapped up by the time they claimed their goal, this from a right-wing corner from Manchester United seven days earlier, this was security around him by Gerrard who contin- Fulham 0 opening goal after 23 minutes and, just for Gerrard. -

La Dernicre Ligne Droite

L’ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN 200 FC www.lesdepechesdebrazzaville.com N°1830 MARDI 24 SEPTEMBRE 2013 ZÉNITH DE PARIS Le concert de JB Concertations nationales Mpiana confirmé Il s’agit du premier grand concert congolais en France depuis plus de quatre ans qu’auront à livrer ACAAB JB Mpiana et son groupe Wenge Initialement prévue pour le 22 septem- BCBG. Cette production atten- bre, la clôture de ces assises a été re- due d’ici le 21 décembre est poussée au 28 septembre, le temps de confirmée sur le site Internet du permettre aux états généraux de peau- Zénith de finer leurs rapports à déposer sur la ta- Paris dans la rubrique program- ble du présidium qui se chargera ensuite mation. Le défi à relever par l’ar- de les transmettre au chef de l’État. Au tiste est de taille : redonner à la niveau des groupes thématiques, des rumba toute sa ferveur d’antan avancées significatives ont été enregis- en la replaçant sur orbite après trées à la lumière des débats engagés plusieurs années d’hibernation dans les différents secteurs de la vie na- au niveau international. Les bil- tionale. lets de ce concert (une copro- Les rapports émanant de différents ate- duction signée Harrisa Music et liers se retrouvent d’ores et déjà au ni- KA prod) sont déjà en vente. veau des coordinations des groupes thé- Le leader de Wenge BCBG vient matiques censés harmoniser les vues de séjourner à Paris où il est allé des uns et des autres en dégageant des points de convergence devant être cou- finaliser les modalités de cette lés sous la forme des recommandations. -

Les Stars Marocaines Brillent Dans Les Championnats Européens

Aujourd.!\l!! Sports 1 23 Football Les stars marocaines brillent dans les championnats européens Marouane Chamakh, Il s'agit des internationaux de Caen, s'est emparé de la tête classement des meilleurs buteurs du derby londonien, samedi 20 Mounir El Hamdaoui et Mounir El Hamdaoui et Youssef du classement des buteurs du africains devant Marouane Cha novembre; entre son équipe et El Arabi. Ces deux joueurs pro championnat français à la faveur makh et le Sénégalais Papiss Tottenham. Une rencontre sanc Youssef El Arabi entrent fessionnels évoluent en Europe du but qu'il a inscrit face au Paris cissé qui pointent à 9 buts. tionnée en faveur de ce dernier dans la cour des grands respectivement à l'Ajax d'Ams Saint-Germain (1-2), lors de la Pour sa part, Marouane Cha par 3 à 2 à l'occasion de la 14ème buteurs des championnats terdam et au club de Caen. 14e journée disputée le week makh, qui avait troqué les journée du championnat anglais. en Europe. Us sont devenus des buteurs end dernier. Girondins de Bordeaux contre Marouane Chamakh, qui a fait incontournables dans leurs clubs trembler les filets de Tottenham, Houda El Fatimi aux côtés de Cristiano Ronaldo a aussi inscrit un but avec les [email protected] et Lionel Messi qui prennent les El Hamdaoui et El Arabi sont devenus des buteurs Lions de l'Atlas à Belfast contre devants dans le classement des incontournables dans leurs clubs aux côtés de l'Irlande du Nord mercredi 18 meilleurs buteurs en Europe. Un Ronaldo et Messi qui prennent les devants dans novembre. -

Das Grosse Vereinslexikon Des Weltfussballs

1 RENÉ KÖBER DAS GROSSE VEREINSLEXIKON DES WELTFUSSBALLS ALLE ERSTLIGISTEN WELTWEIT VON 1885 BIS HEUTE AFRIKA & ASIEN BAND 1 DAS GROSSE VEREINSLEXIKON DES WELTFUSSBALLS DES VEREINSLEXIKON GROSSE DAS BAND 1 AFRIKA & ASIEN RENÉ KÖBER DAS GROSSE VEREINSLEXIKON DES WELTFUSSBALLS BAND 1 AFRIKA UND ASIEN Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National- bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Copyright © 2019 Verlag Die Werkstatt GmbH Lotzestraße 22a, D-37083 Göttingen, www.werkstatt-verlag.de Alle Rechte vorbehalten Gestaltung: René Köber Satz: Die Werkstatt Medien-Produktion GmbH, Göttingen ISBN 978-3-7307-0459-2 René Köber RENÉRené KÖBERKöber Das große Vereins- DasDAS große GROSSE Vereins- LEXIKON VEREINSLEXIKONdesL WEeXlt-IFKuOßbNal lS des Welt-F ußballS DES WELTFUSSBALLSBAND 1 BAND 1 BAND 1 AFRIKAAFRIKA UND und ASIEN ASIEN AFRIKA und ASIEN Alle Erstligisten der ganzen Welt von 1885 bis heute Alle Erstligisten der ganzen Welt von 1885 bis heute Alle Erstligisten der ganzen Welt von 1885 bis heute 15 00015 000 Vereine Vereine aus aus 6 6 000 000 Städten/Ortschaften und und 228 228 Ländern Ländern 15 000 Vereine aus 6 000 Städten/Ortschaften und 228 Ländern 1919 000 000 farbige Vereinslogos Vereinslogos 19 000 farbige Vereinslogos Gründungsdaten, Umbenennungen, Adressen, Stadien, Erfolge, Gründungsdaten, Umbenennungen, Adressen, Spielerauswahl Gründungsdaten, Umbenennungen, Adressen, -

Page Gabarit

l MALGRÉ D’IMPORTANTES MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS Hôpitaux : d’où vient le malaise ?PAGE 3 l TENTATIVES D’ANNULATIONS DE MANIFESTATIONS l CULTURELLES FRONTIÈRES Les acteurs ALGÉRO-MAROCAINES de la culture Edition du Centre - ISSN IIII - 0074 linquietsLes pressions exercées sur les organisateurs de manifestations culturelles inquiètent au plus haut point les initiateurs de festivals et autres concerts de musique. Les arguments économiques ou idéologiques développés laissent perplexes des organisateurs inquiets pour la pérennité de leurs projets. PAGE 5 La guerre des l Une guerre qui ne dit pas son nom se joue depuis un long moment aux frontières algéro- migrantsmarocaines. La guerre des migrants transformés en l enjeux hautement politiques servant le plus FFS souvent de sombres desseins. PAGE 3 L’offensive ldeC’est enAli homme politiqueLaskri en position offensive que le coordinateur de l’instance présidentielle du Front des forces socialistes (FFS), Ali Laskri, a animé, hier, une conférence régionale à Annaba. Elle a regroupé à la salle Echabab (ex-Pax) les cadres et militants de plusieurs régions de l’est du pays. PAGE 3 Photos : DR l CHAMPIONNATS D’AFRIQUE Après les polémiques, le temps des l Le Nigeria, hôte des Championnatsmédailles d’Afrique 2018, et le Kenya, meilleure nation africaine en athlétisme, ont respectivement remporté trois médailles d’or à Asaba 2018, ce 3 août. Belle journée également pour l’Algérie et l’Afrique du Sud avec deux titres chacune. Déception, en revanche, pour la Côte d’Ivoire en relais 4x100 mètres femmes (2e) et 4x100 m hommes (3e). PAGE 13 DIMANCHE 5 AOÛT 2018 - 23 DHOU AL-QI'DA 1439 - N° 8477 - PRIX 20 DA - FAX : RÉDACTION : 021 67 06 76 - PUBLICITÉ : 021 67 06 75 - TÉL : 021 67 06 51 - 021 67 06 58 ERISCOOPERISCOOP [email protected] PP Dimanche 5 août 2018 - Page 2 Pas de soins lourds es petites entreprises proposant des soins à domicile vont devoir se contenter d’effectuer des actes peu lourds. -

Uefa Champions League 2010/11 Season Match Press Kit

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2010/11 SEASON MATCH PRESS KIT Arsenal FC SC Braga Group H - Matchday 1 Arsenal Stadium, London Wednesday 15 September 2010 20.45CET (19.45 local time) Contents Previous meetings.............................................................................................................2 Match background.............................................................................................................4 Match facts........................................................................................................................5 Squad list...........................................................................................................................8 Head coach.....................................................................................................................10 Match officials..................................................................................................................11 Fixtures and results.........................................................................................................13 Match-by-match lineups..................................................................................................15 Competition facts.............................................................................................................17 Team facts.......................................................................................................................18 Legend............................................................................................................................21 -

Encore Une Reculade P.9

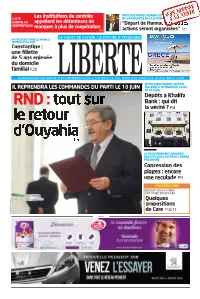

MOULOUD IBOUD, MEMBRE DU COMITÉ Les institutions de contrôle DE SAUVEGARDE DE LA JS KABYLIE LUTTE A r c hi CONTRE LA appellent les détenteurs de ves “Départ de Hannac L CONTREFAÇON i be marques à plus de coopération r P.2 té actions seront organisées” P.21 LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER UN PRÉCÉDENT DANS LES ANNALES CRIMINELLES DU PAYS Constantine : une fillette de 5 ans enlevée du domicile familial P.28 LIBERTE AF QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION. 37, RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER - N° 6937 MARDI 2 JUIN 2015 - ALGÉRIE 20 DA - FRANCE 1,30 € - GB 1£ 20 - ISSN 1111- 4290 ENTRE ABOU-DJERRA SOLTANI, IL REPRENDRA LES COMMANDES DU PARTI LE 10 JUIN SIDI-SAÏD ET BENNACEUR, EX-DG DE LA CNAS Dépôts à Khalifa RND : Bank : qui dit la vérité ? P.4 Louiza/Archives Libert Louiza/Archives é LE GOUVERNEMENT ANNONCE UNE NOUVELLE LOI POUR L’ANNÉE PROCHAINE Concession des plages : encore une reculade P.9 CONTRIBUTION BUDGET 2015 ET CRISE DES COURS PÉTROLIERS té r Quelques be i L ves propositions hi c ni/Ar a de Care P.10/11 h e Z Publicité F.1280 AF Mardi 2 juin 2015 LIBERTE 2 L’actualité en question CODE-BARRES Un instrument négligé par les entreprises C’est le passeport d’un produit qui contient toutes les informations au profit du consommateur. n nombre considé- sciemment l’existence de ce code. Le et de réalisation de standards dans le tion”. GS1 Algeria garantit de ce fait sition de trouver de façon rapide et rable d’entreprises directeur général de GS1 Algérie, monde entier en vue d’optimiser la le caractère univoque dans le monde simple les produits qui répondent au algériennes n’utili- Halim Recham, a affirmé que son or- logistique et la chaîne d’approvi- entier des numéros d’identification, mieux à ses besoins individuels. -

Allez La France ! Football Et Immigration : Histoire Croisée »

« ALLEZ LA FRANCE ! FOOTBALL ET IMMIGRATION : HISTOIRE CROISÉE » Dossier enseignant. Ce dossier est destiné à vous aider à préparer votre visite de l’exposition « Allez la France ! Football et immigration : histoire croisée ». Il s’accompagne d’un parcours à télécharger pour une visite autonome de la classe. Il vous permet aussi de construire votre visite guidée de l’exposition ou bien votre propre parcours. Des pistes pédagogiques pour des activités en classe sont proposées à la fin de ce dossier. Sommaire du dossier 1- Présentation de l’exposition p. 1 2-La scénographie p. 2 3- Suggestions de liens avec les programmes scolaires des collèges et lycées p. 3 4- Conseils pour la visite et textes des principaux cartels de l’exposition p. 6 5- Chronologie sommaire p. 18 6. Extraits littéraires p. 21 7- Pistes pédagogiques pour l’approfondissement en classe p. 24 8- Glossaire du parcours pédagogique p. 26 1. Présentation de l’exposition Alors que la Coupe du monde se déroule pour la première fois sur le sol africain, la Cité nationale de l’histoire de l’immigration et le Musée national du sport, en partenariat avec la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et la Fédération Française de Football (FFF), conjuguent leurs compétences pour raconter une histoire où l’efficacité sportive s’efface devant les destins de footballeurs, amateurs ou professionnels, connus ou anonymes, qui ont passé les frontières pour venir jouer en France. Le football est en effet plus qu’un sport. Par le respect des règles, celui de l’adversaire, l’effort collectif qu’il présuppose, il est aussi un apprentissage de la vie en société. -

Pierwsza Gwiazda Z Czarnego Lądu: LARBI BENBAREK

Pierwsza gwiazda z Czarnego Lądu: LARBI BENBAREK M ARCIN KORNAK 12 lutego 2012 roku zakończył się 28. Puchar Narodów Afryki rozgry- wany w tym roku na boiskach Gabonu i Gwinei Równikowej. Impreza ta ma w Polsce wielu oddanych miłośników jako jedno z ostatnich nie w pełni skomercjalizowanych wydarzeń w futbolowym świecie. W jej trakcie można podziwiać piłkarzy, którym gra sprawia czystą radość i którzy potrafią zrobić z piłką rzeczy zachwycające i zaskakujące jed- nocześnie. Puchar jest też wyjątkową okazją pierwszego zetknięcia się z grą młodych, utalentowanych zawodników, z których część staje się kilka lat później gwiazdami na skalę europejską i globalną. o właśnie Puchar Narodów Afryki Jaki zatem trzeba było mieć talent i siłę potęg kolonialnych – Francji i Wielkiej Bryta- stanowił trampolinę, od której do ducha, a przede wszystkim osobowość, aby nii. W 1912 roku w wyniku traktatu w Fezie wielkich karier odbijali się między przebić się przez wszystkie wymienione za- jego terytorium stało się protektoratem Paryża. innymi: Nigeryjczycy – Augustine późnienia oraz uprzedzenia i osiągnąć naj- Maroko, wraz z drugim protektoratem, Tune- Okocha, znany powszechnie pod wyższy pułap międzynarodowej kariery kilka- zją, oraz uznaną od 1881 roku za terytorium Tpseudonimem Jay-Jay, i Nwankwo Kanu, Ka- dziesiąt lat wcześniej? Tym niesamowitym pił- zamorskie Francji Algierią stały się w świa- meruńczyk Samuel Eto’o czy Didier Drogba karzem był urodzony w Maroku Larbi Benba- domości kilku pokoleń Francuzów integral- z Wybrzeża Kości Słoniowej. Ale dzieje się tak rek, postać w Polsce nieomal nieznana, a dzia- ną częścią terytorium ich państwa. Oczywi- dopiero od przełomu lat 70. i 80. Wcześniej ło się to w pierwszej połowie XX wieku. -

A Importância Dos Imigrantes E Descendentes Na Seleção Francesa Ao Longo Das Copas Do Mundo

FuLiA / UFMG, v. 3, n. 2, maio-ago., 2018 – SOBRE COPAS DO MUNDO... A importância dos imigrantes e descendentes na seleção francesa ao longo das Copas do Mundo The Importance of Immigrants and Descendants in the French National Team throughout the World Cups Guilherme Silva Pires de Freitas Mestre em Filosofia, Universidade de São Paulo, São Paulo/Brasil [email protected] RESUMO: Conhecida pelo seu perfil multicultural, a seleção francesa de futebol contou com os serviços de diversos jogadores imigrantes e descendentes de imigrantes ao longo das Copas do Mundo. Este trabalho apresenta um histórico realçando a importância destes atletas que vestiram a camisa dos Bleus ao longo dos Mundiais desde os pioneiros como Alexandre Villaplane na Copa do Mundo de 1930 até a jovem geração multicultural bicampeã mundial em 2018, passando por Zinedine Zidane, maior ídolo do país e principal nome do título mundial em 1998. O artigo mostra ainda a importância e peso que o futebol tem para sociedade francesa, que através da modalidade consegue discutir e debater delicados assuntos de interesse nacional como a imigração, multiculturalismo e a identidade nacional. PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Copa do Mundo; França; Imigração; Identidade. ABSTRACT: Famous for multicultural profile, the French national football team has had services of several immigrant players throughout the World Cups. This research presents a history highlighting the importance of these who dressed the Bleus shirt throughout the World Cup from the pioneers like Alexandre Villaplane in the 1930 World Cup to the young multicultural generation twice world champion in 2018, passing through Zinedine Zidane, the country's biggest idol and the main player of the world title in 1998. -

Page 01 Jan 07.Indd

SPORT SATURDAY 7 JANUARY 2017 21 Munro ton helps Kohli succeeds Dhoni as India's ODI skipper New Zealand Mumbai trophy-laden years, which alwaysalways be my captain @msd-@msd- clinch T20 series Reuters included two World Cups and honihoni Bhai (brother)," Kohli IndiaIndia squadssq a Champions Trophy. tweeted.tweeted. ODIODI Squad:Squa Virat Kohli (captain), irat Kohli has taken over Having taken over the test India's limited-overs Mt Maunganui MahendrMahendra Singh Dhoni (wicketkeeper), from Mahendra Singh captaincy from Dhoni in late stalwartstalwart Yuvraj Singh Reuters Lokesh RRahul, Shikhar Dhawan, Manish Dhoni as India's limited- 2014 and led the team to top returnedreturned to bothboth thethe V Pandey, KKedar Jadhav, Yuvraj Singh, overs captain, becoming his the top of the ICC rankings, the one-dayone-day and Twenty20Twenty20 olin Munro became the country's skipper in all three 28-year-old Kohli was a natu- squadssquads after his AAjinkyajinkya RRahane, Hardik Pandya, third New Zealand formats of the game, the Indian ral choice to skipper the impressiveimpressive formform in RRavichandranavichan Ashwin, Ravindra Jadeja, Cplayer to score a cricket board (BCCI) said on limited-overs squads. domesticdomestic cricket.cricket. AAmitmit MMishra,ish Jaspreet Bumrah, Twenty20 international cen- Friday. "Virat was on Skype with Uncapped wick- BhBhuvneshwaruvnesh Kumar, Umesh Yadav. tury as his side secured a Dhoni has been named as us...and we chose the best pos- etkeeper-batsmanetkeeper-batsman 47-run victory and wrapped wicketkeeper in the squads for sible squad (for the England RishabhRishabh Pant was Twenty20Twenty2 squad: Virat Kohli (captain), up their three-match series three one-dayers and three series)," chief selector MSK namednamed in the Twenty20Twenty20 MahendrMahendra Singh Dhoni (wicketkeeper), against Bangladesh with a Twenty20 Internationals Prasad told reporters. -

Page Gabarit

Étude Par Badr’eddine Mili (P. 8 et 9) LE RASSEMBLEMENT NATIONAL DÉMOCRATIQUE (RND) Le parti de «l’alternative néo-nationaliste» ? MANIFESTATIONS ANTI-5e MANDAT Edition du Centre - ISSN IIII - 0074 IL AFFIRME QUE BOUTEFLIKA SE RENDRA AU CONSEIL Les étudiantsl Prenant admirablement CONSTITUTIONNEL DIMANCHE le relais de la contestation PROCHAIN citoyenne anti-5e mandat, les étudiants sont sortis, hier mardi, dans toutes prennent les wilayas du pays, ou Sellal confirme presque, pour signifier, à leur tour, leur rejet du 5e mandat. l’option du PAGE 3 e le relais l Abdelaziz5 Bouteflikamandat déposera officiellement son dossier de candidature pour l’élection présidentielle du 18 avril, dimanche 3 mars, au niveau du Conseil constitutionnel. C’est ce qu’a annoncé, hier mardi, son directeur de campagne, l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal à l’occasion d’une rencontre avec les «représentants de la société civile et du mouvement associatif» qu’il présidait à l’hôtel Ryadh à Alger. PAGE 3 Photos : Samir Sid LE TAUX DE SUIVI EST ESTIMÉ À 65,31% La grève des enseignants l L’appel à la grève de deux jours lancé par le Collectif des syndicats autonomes a connu une forte mobilisation. Selon les chiffres des syndicats,largement le taux de suivi, hier, au premier jour de débrayage, suivie a été de 65,31% au niveau national. La protestation se poursuit aujourd’hui dans les écoles au niveau national et des sit-in sont prévus dans les wilayas de Blida, Relizane, Batna et Laghouat. PAGE 6 MERCREDI 27 FÉVRIER 2019 - 22 JOUMADA AL-THANI 1440 - N° 8651 PRIX 20 DA - FAX : RÉDACTION : 021 67 06 76 - PUBLICITÉ : 021 67 06 75 - TÉL : 021 67 06 51 - 021 67 06 58 DIGOUTAGE Par Arris Touffan ERISCOOPERISCOOP [email protected] Ouyahia et le Mercredi 27 février 2019 - Page 2 général Giap PP Les déclarations presque OpérationLes opérations de labellisation labellisationdes produits agricoles ou d’origine dédaigneuses agricole commencent à connaître un élan considérable.