Die Novemberrevolution 1918/1919 in Deutschland

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Von Mutter Bertha Bis Rosa Luxemburg – Die Sozialdemokratie Stiftung Als Partei Der Bildung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte

kl_schriften_35_cover_finale_Layout 1 24.04.13 12:45 Seite 1 kleine schriften kleine schriften Bernd Braun Von Mutter Bertha bis Rosa Luxemburg – Die Sozialdemokratie Stiftung als Partei der Bildung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte ISSN --- Stiftung ISBN ---- Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte kl_schriften_35_inhalt_final_Layout 1 24.04.13 12:49 Seite 1 Von Mutter Bertha bis Rosa Luxemburg – Die Sozialdemokratie als Partei der Bildung kl_schriften_35_inhalt_final_Layout 1 24.04.13 12:49 Seite 2 kleine schriften Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte kl_schriften_35_inhalt_final_Layout 1 24.04.13 12:49 Seite 3 Bernd Braun Von Mutter Bertha bis Rosa Luxemburg – Die Sozialdemokratie als Partei der Bildung Heidelberg kl_schriften_35_inhalt_final_Layout 1 24.04.13 12:49 Seite 4 DER AUTOR Braun, Bernd geb. 1963; Dr. phil.; 1990 bis 1999 Museumspädagoge, seither Wissenschaftlicher Mitar- beiter der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg, Lehrbe- auftragter am Historischen Seminar der Universität Heidelberg. Bildnachweis Bild Umschlag links und S. 5 (Archiv der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Heidelberg), Bild Umschlag rechts (Bundesarchiv Koblenz, Plakat 102-069-055), Bild S. 6 (Internationales Institut für Sozialgeschichte, Amsterdam), Bild S. 10 (Archiv der Friedrich-Ebert-Gedenk- stätte, Heidelberg), Bild S. 14 (Sammlung Dr. Bernd Braun), Bilder S. 16 u. 17 (Archiv der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Heidelberg), Bild S. 20 (Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn), Bild S. 21 (Staats- und Universitätsbibliothek Ham- burg, LN : 181 : 114), Bild S. 24 (Internationales Institut für Sozialgeschichte, Amsterdam), Bild S. 25 (Archiv der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Heidelberg), Bild S. 28 (Ullstein-Bild, Berlin Nr. 00188422), Bild S. 29 (Ullstein-Bild, Berlin Nr. 01063811), Bild S. 32 (Archiv der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Heidelberg), Bild S. -

Die Revolution Von 1918 Und Ihre Auswirkung Auf Schiltach in Baden

Die Revolution von 1918 und ihre Auswirkung auf Schiltach in Baden von Dr. Helmut Horn ©2019 Die viel zu wenig gewürdigte Revolution von 1918 ist der Grundbaustein unserer heutigen Demokratie. Entscheidenden und richtungsweisenden Anteil hatten die Mehrheitssozial- demokraten. Zu keiner Zeit, und in Baden noch weniger als im Deutschen Reich, gab es eine Mehrheit für eine weitergehende Revolution hin zu einem Rätesystem. In diesem Artikel soll aufgezeigt werden, wo sich bei der Revolution 1918 in Deutschland die wahren Entscheidungen abspielten und wie marginal der Einfluss der „badischen Provinz“ war. Dazu ist es von Nöten, die revolutionären Ereignisse in Schiltach in die revolutionären Abläufe des Deutschen Reiches, Badens und Württembergs einzubinden. Es zeigt sich, dass in Baden die Revolution einen ähnlichen und doch anderen Verlauf nahm als in Berlin oder Stuttgart. Aufgrund zahlreicher Quellenzitate werden positive aber auch negative Entwicklungen und Folgen der Revolution herausgearbeitet. Viel zu wenig wird die Novemberrevolution von 1918 gewürdigt. 2018 weder in Deutschland noch in Schiltach. Dabei war es eine umwälzende Revolution mit nachhaltigen Folgen. „Die größte aller Revolutionen“1 schuf „eine Demokratie, von deren Errungenschaften wir noch heute profitieren“2. Statt die Revolution vor 100 Jahren an ihren positiven Ergebnissen zu messen, werden aus nachträglicher und damit besserwisserischer Sicht oFt nur die negativen Aspekte herausgehoben. So spricht der Autor Joachim Käppner von einem traurigen Paradox: 1 Buchtitel von Robert Gerwarth: Die größte aller Revolutionen: November 1918 und der Aufbruch in eine neue Zeit, München, 2018. Nach einem Zitat von Theodor WolFF, Chefredakteur des Berliner Tageblatts am 10.11.1918 über die Ereignisse des Vortages. 2 Robert Gerwarth im Gespräch mit Dieter Kassel; ein Beitrag des Deutschlandfunkes vom 30.10.218, Deutschland - Kultur https://www.deutschlandfunkkultur.de/november-revolution-1918-in-deutschland- revolution-mit.1008.de.html?dram:article_id=431854. -

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) in Sachsen

Schlagwort-Nr. 6098. Online seit 31.07.2013, aktualisiert am 06.05.2019. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) in Sachsen Während des Ersten Weltkriegs spalteten sich auch in Sachsen die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) in einen Unabhängigen (USPD) und einen Mehrheitsflügel (MSPD). Jedoch trat nur der Bezirk Leipzig benahe geschlossen zur USPD über, so dass die MSPD bis auf regionale Ausnahmen in den meisten Gebieten Sachsens ihre dominante Position innerhalb der Arbeiterschaft behaupten konnte. Da jedoch die nach der Novemberrevolution 1918 auch in Sachsen gebildete sozialliberale Koalition – die SPD hatte bei den Wahlen zur Volkskammer am 2. Februar 1919 41,6% der Stimmen bzw. 42 Mandate gewonnen – in Verbindung mit Reichswehr und Freikorps gegen revoltierende Arbeiter einschritt und gleichzeitig prinzipiell eine Mehrheit für eine sozialistische Einheitsregierung bestand, schwenkte die MSPD immer weiter nach links. Gleichzeitig erneuerte sich die schon vor dem Kriege bestehende Polarisierung zwischen sozialistischen und bürgerlichen Parteien, die in der Folgezeit eine Zusammenarbeit beider Lager erschwerte, oft sogar verhinderte. Nach den Landtagswahlen am 14. November 1920, bei denen die SPD nur noch auf 28,3% bzw. 27 Mandate kam, setzte sich schließlich die Richtung durch, die eine von der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) tolerierte Koalition aus MSPD und USPD einer Zusammenarbeit mit Deutscher Demokratischer Partei (DDP) und Deutscher Volkspartei (DVP) vorzog. Die linksrepublikanische Regierung betrieb energische Reformen insbesondere in den Bereichen Schul- und Kommunalpolitik, im Justiz- und Polizeiwesen sowie in der Wirtschaft. Im Herbst 1922 vereinigten sich beide Parteien relativ konfliktfrei zur Vereinigten SPD (VSPD). Die wiedervereinigte Partei kam bei den Landtagswahlen am 5. November 1922 wieder auf 41,8%. -

BMI-Projekt Abschlussbericht 151029

VORSTUDIE – STAND: 29.10.2015 Abschlussbericht der Vorstudie zum Thema Die Nachkriegsgeschichte des Bundesministeriums des Innern (BMI) und des Ministeriums des Innern der DDR (MdI) hinsichtlich möglicher personeller und sachlicher Kontinuitäten zur Zeit des Nationalsozialismus Leitung Prof. Dr. Frank Bösch (ZZF Potsdam) Prof. Dr. Andreas Wirsching (IfZ München-Berlin) VORSTUDIE – STAND: 29.10.2015 Abstract 4 I. Einleitung 5 1. Fragestellung 5 2. Begrifflichkeiten und Quellen 7 3. Forschungsstand 10 II. Bundesministerium des Innern 21 1. Vorgeschichte und Entwicklung 21 2. Personalpolitik (Irina Stange) 23 3. Bereiche 37 a) Oberste Leitungsebene und Zentralabteilung (Irina Stange) 37 b) Verfassung, Staatsrecht und Verwaltung (Frieder Günther) 44 c) Innere Sicherheit (Dominik Rigoll) 55 d) Gesundheits- und Sozialwesen (Maren Richter) 66 e) Kultur, Medien, Wissenschaft und Sport (Stefanie Palm) 79 f) Die Abteilungen „Beamtenrecht, öffentlicher Dienst, Wiedergutmachung“ und „Zivilschutz“ (Jan Philipp Wölbern) 94 III. Ministerium des Innern der DDR 111 1. Vorgeschichte und Entwicklung 111 2. Das leitende Personal: Arbeitsstand und methodische Probleme 116 3. Bereiche 117 a) Oberste Leitungsebene 117 b) Innere Sicherheit (Franziska Kuschel) 120 c) Die zivilen Verwaltungen und wissenschaftlichen Dienste (Lutz Maeke) 130 IV. Zusammenfassung 141 Anhang 146 VORSTUDIE – STAND: 29.10.2015 Abstract Unser Bericht dokumentiert nach zehn Monaten Forschung erste Befunde zur Geschichte der beiden deutschen Innenministerien in Bonn und Ost-Berlin von 1949 bis circa 1970 vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Diktatur. Ausgehend von der Frage, welche Kontinuitäten beziehungsweise Diskontinuitäten gegenüber der Zeit des Nationalsozialismus bestanden, verfolgt die Vorstudie einen dreifachen Zugriff. Erstens wurde die formal greifbare NS-Belastung des leitenden Personals in beiden Ministerien von über 1 100 Mit- arbeitern analysiert (ab Referatsleiter), die sich in früheren Mitgliedschaften in der NSDAP und in den nationalsozialistischen Parteiorganisationen fassen lässt. -

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 1.0 ORGANISATIONSGESCHICHTE Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) [1890-1933] Weitere Namen/ Externe Bezeichnungen: 1890-1917/33 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 1917-1922 Mehrheits- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (MSPD) 1922-1933 Vereinigte Sozialdemokratische Partei Deutschlands (VSPD) 2.0 LITERATUR (im Bestand der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung) Hinweis: Die nachfolgende Titelliste kann nicht den Anspruch von Vollständigkeit erheben. Sie wurde (mehr oder weniger mechanisch) erstellt unter Nutzung des Schlagwort-Thesaurus unseres Kataloges. Durch dessen „Netz“ kann der ein oder andere Titel „geschlüpft“ sein. Wir empfehlen Ihnen daher auf jeden Fall eine eigene/ zusätzliche Recherche in unserem Katalog: http://library.fes.de/cgi-bin/populo/fespac.pl?t_maske (Online-Katalog) Der Windows-Katalog, den Sie in unserer Bibliothek leider nur vor Ort nutzen können, bietet zusätzlichen Recherchekomfort. 2.1 PUBLIKATIONEN DER ORGANISATION 1. Mai / [Sozialdemokratische Partei Deutschlands]. - Berlin : Singer SEL AA Z 922 1919 10 Jahre Frauenwahlrecht. - [Mikroficheausg.]. - Hamburg : Auerdr., [ca. 1928]. - 14 S.. - (Proletarische Frauenbewegung des 19. & frühen 20. Jahrhunderts: Mikrofiche-Edition) ISBN 3-628-10771-7 Signatur(en): F 2068 . - (Im Geschäftsgang) 50 Jahre im Sturm gestählt : Eine Festansprache für die Erinnerungsfeier am 21. Oktober 1928 / Hrsg. vom Vorstand der SPD. - [Berlin, 1928]. - 15 S. Signatur(en): A 27136; A 27137; A 84-2997 [Grundsätze und Forderungen der Sozialdemokratie / Erläuterungen zum Erfurter Programm von Karl Kautsky und Bruno Schoenlank]. - [Berlin : Buchh. Vorwärts, 1910]. - 62 S. Signatur(en): A 19924 Der Abbau der freien Gemeindeverfassung Sachsen : die kommunalpolitischen Forderungen der SPD ; die Preisgabe des Selbstverwaltungsrechts der Gemeinden ; der Protest der Partei ; die Haltung des Parteivorstandes / hrsg. vom Landesausschuß Sachsen der SPD. -

Download Download

83 Jonathan Zatlin links: Jonathan Zatlin rechts: Guilt by Association Guilt by Association Julius Barmat and German Democracy* Abstract Although largely forgotten today, the so-called “Barmat Affair” resulted in the longest trial in the Weimar Republic’s short history and one of its most heated scandals. The antidemocratic right seized upon the ties that Julius Barmat, a Jewish businessman of Ukrainian provenance, maintained to prominent socialists to discredit Weimar by equat- ing democracy with corruption, corruption with Jews, and Jews with socialists. The left responded to the right’s antidemocratic campaign with reasoned refutations of the idea that democracy inevitably involved graft. Few socialist or liberal politicians, however, responded to the right’s portrayal of Weimar as “Jewish.” The failure of the left to identify antisemitism as a threat to democracy undermined attempts to democratize the German judiciary and ultimately German society itself. And then it started like a guilty thing Upon a fearful summons.1 In a spectacular operation on New Year’s Eve 1924, the Berlin state prosecutor’s office sent some 100 police officers to arrest Julius Barmat and two of his four brothers. With an eye toward capturing headlines, the prosecutors treated Barmat as a dangerous criminal, sending some 20 policemen to arrest him, his wife, and his 13-year old son in his villa in Schwanenwerder, an exclusive neighbourhood on the Wannsee. The police even brought along a patrol boat to underscore their concern that Barmat might try to escape custody via the river Havel. The arrests of Barmat’s leading managers and alleged co-conspirators over the next few days were similarly sensational and faintly ridiculous. -

Plenarprotokoll 19/229

Plenarprotokoll 19/229 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 229. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 19. Mai 2021 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Stefan Keuter (AfD) . 29247 C nung . 29225 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29247 C Absetzung der Tagesordnungspunkte 8, 9, 10, Stefan Keuter (AfD) . 29247 D 16 b, 16 e, 21 b, 33, 36 und 39 . 29230 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29247 D Ausschussüberweisungen . 29230 D Sepp Müller (CDU/CSU) . 29248 A Feststellung der Tagesordnung . 29232 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29248 B Sepp Müller (CDU/CSU) . 29248 C Zusatzpunkt 1: Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29248 C Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktio- Christian Dürr (FDP) . 29248 D nen der CDU/CSU und SPD zu den Raketen- angriffen auf Israel und der damit verbun- Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29249 A denen Eskalation der Gewalt Christian Dürr (FDP) . 29249 B Heiko Maas, Bundesminister AA . 29232 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29249 C Armin-Paulus Hampel (AfD) . 29233 C Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) . 29250 A Dr. Johann David Wadephul (CDU/CSU) . 29234 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 A Alexander Graf Lambsdorff (FDP) . 29235 C Dorothee Martin (SPD) . 29250 B Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE) . 29236 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 B Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/ Dorothee Martin (SPD) . 29250 C DIE GRÜNEN) . 29237 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 D Dirk Wiese (SPD) . 29238 C Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 29250 D Dr. Anton Friesen (AfD) . 29239 D Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29251 A Jürgen Hardt (CDU/CSU) . 29240 B Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE) . 29251 C Kerstin Griese (SPD) . -

Rosa Luxemburg Contra Pieter Jelles Troelstra Zur Haltung Der Radikalen Linken in Deutschland Nach Dem 4

JURGEN ROJAHN UM DIE ERNEUERUNG DER INTERNATIONALE: ROSA LUXEMBURG CONTRA PIETER JELLES TROELSTRA ZUR HALTUNG DER RADIKALEN LINKEN IN DEUTSCHLAND NACH DEM 4. AUGUST 1914 1. Einleitung Die Gemiitsverfassung derer, die am Abend des 4. August 1914 - nach jener denkwurdigen Sitzung des Deutschen Reichstags, in der die sozialde- mokratische Fraktion geschlossen fur die Kriegskredite stimmte - in der Wohnung Rosa Luxemburgs zusammenkamen, konne man sich denken. Aber wahrend etwa Karl Liebknechts folgende Kampfe gegen die Parteiin- stanzen in einem ,,nach dem Krieg erschienenen Briefwechsel" dokumen- tarisch festgelegt seien, unterrichte uns iiber Rosa Luxemburgs Leben in der ersten bitteren Zeit nach jenem 4. August ,,kein Brief, kein einziges Dokument" - schrieb etwa zwei Jahrzehnte spater Henriette Roland Hoist in ihrer Biographie der toten Freundin.1 DaB solch ein Brief von Rosa Luxemburg sich ausgerechnet in dem NachlaB ihres Landsmanns Troelstra finden konnte, jenes langjahrigen Fiihrers der hollandischen Sozialdemo- kratie, den sie, selbst auf dem radikalen Fliigel der hollandischen Arbeiter- 1 Vgl. H. Roland Hoist-van der Schalk, [Rosa Luxemburg. Haar leven en werken, Rotterdam 1935; deutsch:] Rosa Luxemburg. Ihr Leben und Wirken, Zurich [1937], S. 131f. Die Angaben fiber die Teilnehmer an der Zusammenkunft - laut Henriette Roland Hoist: Franz Mehring, Clara Zetkin, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg - sind unzutreffend. Vgl. unten. Die Bemerkung fiber Liebknechts Briefwechsel bezieht sich vermutlich auf den Briefwechsel mit dem Parteivorstand vom Oktober 1914 (Liebknecht an den Parteivorstand, 2.10.1914; Scheidemann an Liebknecht, 7.10.1914; Liebknecht an den Parteivorstand, 10.10., 16.10.1914; Scheidemann an Liebknecht, 17.10., 23.10.1914; Liebknecht an den Parteivorstand, 26.10., 31.10.1914). -

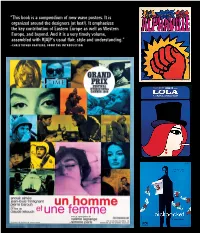

This Book Is a Compendium of New Wave Posters. It Is Organized Around the Designers (At Last!)

“This book is a compendium of new wave posters. It is organized around the designers (at last!). It emphasizes the key contribution of Eastern Europe as well as Western Europe, and beyond. And it is a very timely volume, assembled with R|A|P’s usual flair, style and understanding.” –CHRISTOPHER FRAYLING, FROM THE INTRODUCTION 2 artbook.com French New Wave A Revolution in Design Edited by Tony Nourmand. Introduction by Christopher Frayling. The French New Wave of the 1950s and 1960s is one of the most important movements in the history of film. Its fresh energy and vision changed the cinematic landscape, and its style has had a seminal impact on pop culture. The poster artists tasked with selling these Nouvelle Vague films to the masses—in France and internationally—helped to create this style, and in so doing found themselves at the forefront of a revolution in art, graphic design and photography. French New Wave: A Revolution in Design celebrates explosive and groundbreaking poster art that accompanied French New Wave films like The 400 Blows (1959), Jules and Jim (1962) and The Umbrellas of Cherbourg (1964). Featuring posters from over 20 countries, the imagery is accompanied by biographies on more than 100 artists, photographers and designers involved—the first time many of those responsible for promoting and portraying this movement have been properly recognized. This publication spotlights the poster designers who worked alongside directors, cinematographers and actors to define the look of the French New Wave. Artists presented in this volume include Jean-Michel Folon, Boris Grinsson, Waldemar Świerzy, Christian Broutin, Tomasz Rumiński, Hans Hillman, Georges Allard, René Ferracci, Bruno Rehak, Zdeněk Ziegler, Miroslav Vystrcil, Peter Strausfeld, Maciej Hibner, Andrzej Krajewski, Maciej Zbikowski, Josef Vylet’al, Sandro Simeoni, Averardo Ciriello, Marcello Colizzi and many more. -

10 Faschismus-Nachkrieg

10. Antifaschistin Von den Faschisten verfolgt Nach dem Prozess 1922 wird es zunächst still um Minna. Es hat den Anschein, als habe sie sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Nach eigenem Bekunden tritt sie der KPD bei. Als es in der KPD zu Auseinandersetzungen um die Gewerkschaftspolitik kommt, die ihr mit ihren Erfahrungen als Novemberrevolutionärin nicht konsequent genug sind, und auch zu Dis- kussionen, ob die KPD revolutionär genug sei, wendet sich Minna Fasshauer der KAPD zu. Später solidarisiert sich sie sich auch mit der von August Thalheimer gegründeten KPD-O. Thalheimer war Redakteur beim Braunschweiger Volksfreund gewesen. Dokumente darüber gibt es unseres Wissens nicht. Zwei Jahre vorher im Dezember 1920, schon Mitglied der K.A.P.D., geißelte sie auf einer Ar- beitslosenversammlung die ständig längeren Arbeitszeiten, die von Unternehmerseite verlangt würden. In diesem Bericht der Braunschweiger Arbeiter-Zeitung vom 7. Dezember 1920 hieß es u.a.: „Durch Stillegung von Betrieben und Betriebseinschränkungen wollen die Unterneh- mer den Glauben erwecken, dass ohne Aufhebung des Achtstundentages die Produktion nicht aufrecht zu erhalten sei. Auch in Braunschweig hat diese Unternehmer-sabotage eingesetzt.“ Es ist nur schwer vorstellbar, dass Minna Faßhauer die Hände in den Schoß gelegt hat. Hier stehen wir mit den Recherchen erst am Anfang. Faschismus Erst seit 1935 tauchen wieder Akten auf. Minna wird mit August Merges und weiteren 14 Ge- noss*innen des Hochverrats angeklagt. In der Klageschrift heißt es: „die Beschuldigte Faß- hauer war ebenfalls Anhängerin der rätekommunistischen Idee und bildete als alte bewährte Kommunistin eine zuverlässige Stütze der staatsfeindlichen Bestrebungen. Sie erhielt von Schade Drucksachen zur Verteilung. -

Letters from Clara Zetkin

Worlds of Women International Material in the Collections of ARAB Letters from Clara Zetkin Martin Grass ARAB-WORKING PAPER 1 2010 1 ARAB-WORKING PAPER 1 WORLDS OF WOMEN INTERNATIONAL MATERIAL IN THE COLLECTIONS OF ARAB Labour movement archives and library Stockholm Box 1124 S-11181 Stockholm, Sweden TEL +46-18-412 39 00 www.arbark.se Letters from Clara Zetkin Martin Grass This is a version corrected in March 2012. Other versions of this text published in: Arbetarhistoria, no 136 (2010:4), p. 49-60. http://www.arbetarhistoria.se/136/ Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Heft 2011/III, p. 34-57. For a list of Wow Papers, see page www.arbark.se/wow © Copyright 2010, Martin Grass All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission of the publisher. Worlds of Women – International Material in ARAB’s collections (WoW) is a project at ARAB to highlight and promote research on working women’s transnational relations. Through distribution of these works ARAB hopes to encourage international research and exchange. The project is financed by Riksbankens Jubileumsfond ARAB-Working Papers is an online publication series inaugurated by the Labour movement archives and library, Stockholm (ARAB). Editors: Ulf Jönson, Kalle Laajala& Silke Neunsinger Cover image: Karl Punkau, Leipzig, ARAB photo collection 2 Correspondence in various forms–from circulars to personal letters–was the main contact and information medium during the early socialist transnational cooperation, also for women’s organizations and between women. -

Das Kabinett Scheidemann, Die Oberste Heeresleitung Und Der Vertrag Von Versail Les Im Juni 1919

Dokumentation HORST MÜHLEISEN ANNEHMEN ODER ABLEHNEN? Das Kabinett Scheidemann, die Oberste Heeresleitung und der Vertrag von Versail les im Juni 1919 Fünf Dokumente aus dem Nachlaß des Hauptmanns Günther von Poseck* Für Walter Heinemeyer zum 75. Geburtstag am 5. August 1987 1. Die Bedeutung der Dokumente Die Ereignisse in Weimar, nach Rückkehr der deutschen Friedensdelegation aus Versailles am 18. Juni 1919, können „immer noch nicht bis in die letzten Einzelhei ten"1 rekonstruiert werden. Eine von Wilhelm Ziegler bereits 1932 geäußerte Ansicht, ein wirklich exaktes Bild von der genauen Reihenfolge der einzelnen Aktionen sei kaum zu gewinnen2, wurde durch die Forschungen von Hagen Schulze bestätigt3. Schulze konnte eine „Aufzeichnung des Ersten Generalquartiermeisters [General leutnant Groener] über die Tage in Weimar vom 18. bis zum 20. Juni 1919" vorle gen4, die im Nachlaß Schleicher vorhanden ist5. Im Mittelpunkt dieser Niederschrift stehen die drei Sitzungen vom 19. Juni 1919 und die beiden Besprechungen Groeners am 18. Juni mit dem preußischen Kriegsmi nister, Oberst Reinhardt, bzw. am 20. Juni 1919 mit Reichswehrminister Noske. * Dem Präsidenten des Bundesarchivs Koblenz, Herrn Prof. Dr. Hans Booms, danke ich sehr für sein förderndes Interesse, mit dem er diese Dokumentation unterstützt hat. Herrn Archivdirektor Dr. Gerhard Granier, Bundesarchiv - Militärarchiv in Freiburg i.Br., bin ich für seine ergänzenden und wertvollen Mitteilungen zu Dank verpflichtet. 1 Udo Wengst, Graf Brockdorff-Rantzau und die außenpolitischen Anfänge der Weimarer Republik (Moderne Geschichte und Politik, Bd. 2), Frankfurt/M. 1973, S. 88. 2 Wilhelm Ziegler, Die deutsche Nationalversammlung 1919/20 und ihr Verfassungswerk, Berlin 1932, S. 76. 3 Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik.