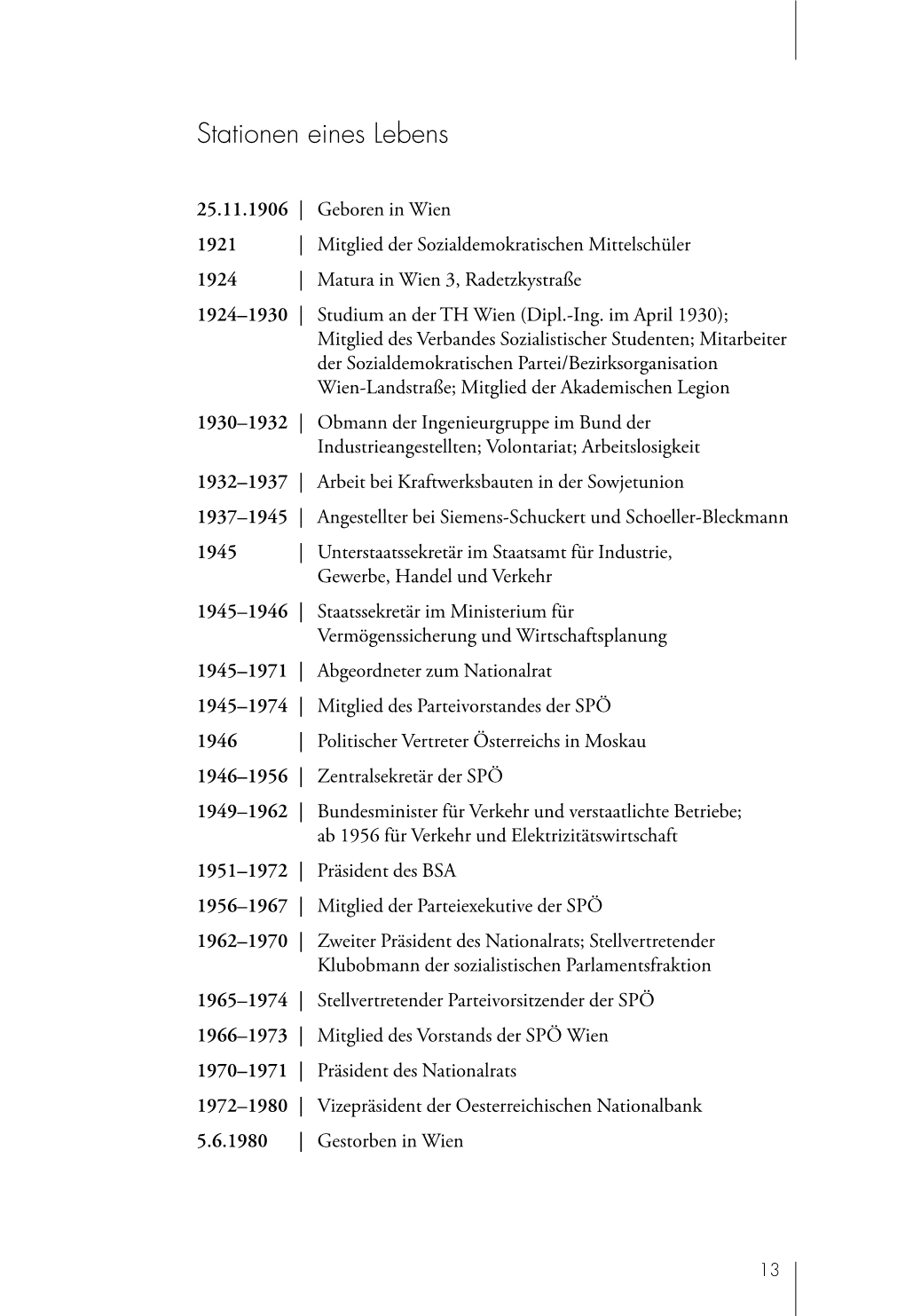

Stationen Eines Lebens

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ein Film Um Mozart

Ein Film um Mozart Autor(en): Betschon, Alfred Objekttyp: Article Zeitschrift: Schweizer Film = Film Suisse : offizielles Organ des Schweiz. Lichtspieltheater-Verbandes, deutsche und italienische Schweiz Band (Jahr): 8 (1943) Heft 117 PDF erstellt am: 01.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-733400 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Meyendorff mit. Die Aufnahmen in Babels- So kehrt Prof. Karl Ritter, der Regisseur zarte Innigkeit MozarFscher Musik mag in berg stehen kurz vor dem Abschluß. des Ufa-Filmes «Besatzung Dora», dieser uns ein Bild von Mozart formen, das in Hingegen befindet sich das zweite Harlan- Tage aus dem Süden zurück, wo er zum starkem Kontrast zu dem Mozart steht, Farbenprojekt noch mitten in der Teil selbst in Nordafrika Szenen des Filmes dessen Leben uns Regisseur Karl Hartl in Dreharbeit. -

Chapter 1. Jews in Viennese Popular Culture Around 1900 As Research

Chapter 1 JEWS IN VIENNESE POPULAR CULTURE AROUND 1900 AS RESEARCH TOPIC d opular culture represents a paradigmatic arena for exploring the interwove- ness and interactions between Jews and non-Jews.1 When considering the Ptopic of Jews in the realm of Viennese popular culture at the end of the nine- teenth and turn of the twentieth centuries, we must realize that this was an as- pect of history not predominantly characterized by antisemitism. To be sure, antisemitism has represented one aspect characterizing the many and various re- lationships between Jews and non-Jews. But there was also cooperation between the two that was at times more pronounced than anti-Jewish hostility. We see evidence of the juxtaposition between Judeophobia and multifaceted forms of Jewish and non-Jewish coexistence in a brief newspaper quotation from 1904. Th e topic of this quotation is the Viennese folk song, and the anonymous author states that after a long time “an authentic, sentimental song, infused with folk hu- mor, that is, an authentic Viennese folk song [Wiener Volkslied]” had fi nally once again been written. Th e song in question was “Everything Will Be Fine Again” (“Es wird ja alles wieder gut”). Martin Schenk (1860–1919) wrote the song’s lyrics, and Karl Hartl composed the tune.2 Th e quotation continues, “After . the prevalence of Yiddish and Jewish anecdotes on the Viennese stage, following the unnatural fashions that have been grafted onto Viennese folk culture and which, as fashion always does, are thoughtlessly imitated, it does one good to hear once again something authentically Viennese.”3 Th e article in which this quotation appeared indicates that the song appeared in Joseph Blaha’s publishing house. -

Ludwig Van Beethoven Im Film. Mit Filmographie 2018

Repositorium für die Medienwissenschaft Hans Jürgen Wulff Ludwig van Beethoven im Film. Mit Filmographie 2018 https://doi.org/10.25969/mediarep/12813 Veröffentlichungsversion / published version Buch / book Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Wulff, Hans Jürgen: Ludwig van Beethoven im Film. Mit Filmographie. Westerkappeln: DerWulff.de 2018 (Medienwissenschaft: Berichte und Papiere 179). DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/12813. Erstmalig hier erschienen / Initial publication here: http://berichte.derwulff.de/0179_18.pdf Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Creative Commons - This document is made available under a creative commons - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0/ Attribution - Non Commercial - No Derivatives 4.0/ License. For Lizenz zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu dieser Lizenz more information see: finden Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Medienwissenschaft: eeichte:und:Papieee 179,:2018t:Ludwig:van: eethoven. Redaktion und Copyright dieser Ausgabe: Hans J. Wulf. ISSN 2 !!"!#$#. %R&: h'p:((beri)hte.der*ulf.de($+,-.+/.pdf. &et1te Änderung: 3+.+.2$+/. Hans J. Wulff: Ludwig van Beethoven im Film Wild und leidenscha3li)h. 4in 5etriebener. Rastlos, Was ist erfunden6 *as 7erb:rgt?: S)hon die biogra> )holerisch. %nd 7erz*ei0elt6 *eil ihn das S)hi)ksal phische &iteratur ist 7on trügerischer Pualit8t. Weil au0 die h8rteste aller 9roben stellte. %nglü)kli)hste si)h phantasierende Bythenbilder des ?:nstler-5e> &iebesbe1iehungen. %nb8ndig, schon der Haarschop0 nies in das Na)hdenken :ber den Bann hineindrän> ist ni)ht 1u b8ndigen. 4in ;emokrat und =reiheitslie> gen. Weil die 4rfahrung des 4rtaubens in der Ilüte> bender. -

Operetta After the Habsburg Empire by Ulrike Petersen a Dissertation

Operetta after the Habsburg Empire by Ulrike Petersen A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Music in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in Charge: Professor Richard Taruskin, Chair Professor Mary Ann Smart Professor Elaine Tennant Spring 2013 © 2013 Ulrike Petersen All Rights Reserved Abstract Operetta after the Habsburg Empire by Ulrike Petersen Doctor of Philosophy in Music University of California, Berkeley Professor Richard Taruskin, Chair This thesis discusses the political, social, and cultural impact of operetta in Vienna after the collapse of the Habsburg Empire. As an alternative to the prevailing literature, which has approached this form of musical theater mostly through broad surveys and detailed studies of a handful of well‐known masterpieces, my dissertation presents a montage of loosely connected, previously unconsidered case studies. Each chapter examines one or two highly significant, but radically unfamiliar, moments in the history of operetta during Austria’s five successive political eras in the first half of the twentieth century. Exploring operetta’s importance for the image of Vienna, these vignettes aim to supply new glimpses not only of a seemingly obsolete art form but also of the urban and cultural life of which it was a part. My stories evolve around the following works: Der Millionenonkel (1913), Austria’s first feature‐length motion picture, a collage of the most successful stage roles of a celebrated -

Film Front Weimar’ 30-10-2002 14:10 Pagina 1

* pb ‘Film Front Weimar’ 30-10-2002 14:10 Pagina 1 The Weimar Republic is widely regarded as a pre- cursor to the Nazi era and as a period in which jazz, achitecture and expressionist films all contributed to FILM FRONT WEIMAR BERNADETTE KESTER a cultural flourishing. The so-called Golden Twenties FFILMILM FILM however was also a decade in which Germany had to deal with the aftermath of the First World War. Film CULTURE CULTURE Front Weimar shows how Germany tried to reconcile IN TRANSITION IN TRANSITION the horrendous experiences of the war through the war films made between 1919 and 1933. These films shed light on the way Ger- many chose to remember its recent past. A body of twenty-five films is analysed. For insight into the understanding and reception of these films at the time, hundreds of film reviews, censorship re- ports and some popular history books are discussed. This is the first rigorous study of these hitherto unacknowledged war films. The chapters are ordered themati- cally: war documentaries, films on the causes of the war, the front life, the war at sea and the home front. Bernadette Kester is a researcher at the Institute of Military History (RNLA) in the Netherlands and teaches at the International School for Humanities and Social Sciences at the University of Am- sterdam. She received her PhD in History FilmFilm FrontFront of Society at the Erasmus University of Rotterdam. She has regular publications on subjects concerning historical representation. WeimarWeimar Representations of the First World War ISBN 90-5356-597-3 -

Masterarbeit / Master's Thesis

MASTERARBEIT / MASTER’S THESIS „Mozart im deutschsprachigen Biographie-Film“ verfasst von / submitted by Gloria Antel, BA angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts (MA) Wien, 2. März 2018 / Vienna March 2018 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 066 581 degree programme code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / Theater-, Film- und Mediengeschichte degree programme as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: em.ao.Univ.-Prof. Dr. phil. Hilde Haider-Pregler 1. Inhaltsangabe 1. Inhaltsangabe Seite 2 2. Einleitung Seite 4 3. Eingrenzung des verwendeten Materials Seite 8 4. Forschungsstand der bisherigen Mozart-Biographik Seite 10 5. Mozart in der NS-Filmindustrie - „Eine kleine Nachtmusik“ Seite 17 5.1. Biographischer Background Seite 17 5.1.1. Eduard Mörikes Novelle Seite 17 5.1.2. Alfred Einsteins Biographie Seite 21 5.2. Entstehung des Films „Eine kleine Nachtmusik“ Seite 24 5.3. Das Mozart-Bild zur Zeit der Nationalsozialisten Seite 26 5.4. Handlung des Films „Eine kleine Nachtmusik“ und Nebenfiguren Seite 30 5.5. Mozarts Rolle im Film „Eine kleine Nachtmusik“ Seite 31 6. Mozart 1943 und 1955 bei Karl Hartl Seite 36 6.1. Biographischer Background Seite 36 6.1.1. Vorlage zum Drehbuch von „Wen die Götter Lieben“ Seite 36 6.1.2. Biographische Vorlage zu „Reich mir die Hand, mein Leben“ Seite 39 6.2. Entstehung der Filme Seite 46 6.2.1. Karl Hartl Seite 46 6.2.2. Die „Wien-Film“ Seite 47 6.2.3. „Wen die Götter lieben“ Seite 51 6.2.4. -

INFORMATION Itsued Ir the ASSOCIATION of JEWISH REFUGEES in GREAT &RITAIN 8, FAIRFAX MANSIONS, FINCHLEY ROAD ( FA.RF°AX'ioad ) LONDON

Vol. IV. No. 12 DECEMBER [)949 INFORMATION ItSUED ir THE ASSOCIATION OF JEWISH REFUGEES IN GREAT &RITAIN 8, FAIRFAX MANSIONS, FINCHLEY ROAD ( FA.RF°AX'IOAD ) LONDON. N.W.3 Oflkt and Cormiltini Hmn: 10 s.m.—I p.m., i—i p.m.. Sundajr 10 Lim.—I p.m. T*ltpl»n»: MAIda Vale «09« " THIS BLESSED PLOT" RECENT Report of the Under-Secretary of A State for the Home Orfice, published in this issue, reveals that in the course of the last four years JOURNEY'S END about 365,000 persons were admitted to this country or. a more or less permanent basis. Considering the A few weeks ago, the International Refugee After much bargaining, the constitution fact that, unlike countries overseas. Great Britain Organisation (IRO) presented its report ; was finally sanctioned by the General is not a typical country of immigration, this is a very though it is meant to cover only the fiscal Assembly of U.N. on 1.5th December, 1946. fine record indeed. year 1st July, 1948, to 30th June, 1949, it On 1st July, 1947, IRO took over from Jew's from Central Europe will always gratefully narrates, in fact, the gradual solution of a UNRRA. At that time, about 720,000 DPs remember that they owe their lives to the generous problem which has been standing in the fore and refugees, a quarter of them Jewish, lived immigration policy of the United Kingdom before ground since the end of hostilities. At that in Assembly Centres. Altogether the number war broke out. The post-war policy is determined time, about eight million foreign people were of persons coming under IRO's care amounted by economic rather than by humanitarian principles. -

Curriculum Vitae

Robert von Dassanowsky Dept. of Languages and Cultures Tel: +1.719.255.3562 Dept. of Visual and Performing Arts [email protected] University of Colorado [email protected] Colorado Springs, CO 80918 USA Dual Citizenship: Austria + USA UNIVERSITY FACULTY POSITIONS AND VISITING/ADJUNCT APPOINTMENTS: University of Colorado, Colorado Springs (UCCS) CU Distinguished Professor of Film and Austrian Studies, 2020. Professor of Visual and Performing Arts-Film and German/Austrian Studies, 2006-present. Founding Director, Film Studies Program, 1997-present. Founding Co-Director, European Studies, 2012. Chair, Dept. of Languages and Cultures, 2001-06; Acting chair, 2009; Co-Chair, 2020. Interim Chair, Dept. of Visual and Performing Arts, 2000-01; 2010. Head of German Program, 1993-present. Graduate/Undergraduate Humanities Program, 1993-present. Associate Professor of German and Visual and Performing Arts, 1999-2006. Assistant Professor of German, 1993-99. The Global Center for Advanced Studies (GCAS), New York and Dublin Affiliate Faculty 2017-present; Board Member of the GCAS Research Institute Dublin; Development Director for GCAS Vienna Center, 2019-present. Webster University, Vienna Adjunct Faculty of Media Communication and Film, 2013-15. University of California, Los Angeles Visiting Professor of German (cinema and contemp. literature), 2007-08. Visiting Assistant Professor of German, 1992-93. Teaching Fellow, Department of Germanic Languages, 1989-92. EDUCATION: Ph.D., Germanic Languages, University of California, Los Angeles, 1992. Dissertation Directors: Wolfgang Nehring, Hans Wagener, Kathleen Komar, 2 G. B. Tennyson. MA, German Studies (film spec.), University of California, Los Angeles, 1988. BA, Cum Laude/Highest Departmental Honors, Political Science and German, University of California, Los Angeles, 1985. -

DCP – Film Distribution 06/2020 Sound Films

DCP – Film distribution 06/2020 Sound films Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung Murnaustraße 6 65189 Wiesbaden Film distribution Patricia Heckert phone.: +49 (0) 611 / 9 77 08 - 45 Fax: +49 (0) 611 / 9 77 08 - 19 [email protected] Film distribution DCP 06/2020 Sound films Title & Year Trailer Genre Director & Cast Language Subtitles Audio Length selectable description Abschied drama directed by: Robert Siodmak german 77'25" DE 1930 cast: Brigitte Horney, Aribert Mog, restoration 1998 Emilie Unda alternate ending on DCP Akrobat Schö-ö-ö-n comedy directed by: Wolfgang Staudte german 84'06'' DE 1943 cast: Charlie Rivell, Clara Tabody, Karl Schönböck, Fritz Kampers Amphitryon comedy directed by: Reinhold Schünzel german 103'11" DE 1935 cast: Willy Fritsch, Paul Kemp, Käthe Gold Auf Wiedersehen, Franziska! available romantic directed:Helmut Käutner german 102'52" DE 1941 drama cast: Marianne Hoppe, Hans alternate ending on DCP Söhnker, Fritz Odemar Bettelstudent, Der available operetta directed by: Georg Jacoby german german for the german 94'25'' DE 1936 cast: Marika Rökk, Johannes Heesters, hearing impaired Carola Höhn Blaue Engel, Der drama, literary directed by: Josef von Sternberg german 107'41" DE 1930 adaption cast: Marlene Dietrich, Emil Jannings, Hans Albers Blaufuchs, Der romantic directed by: Viktor Tourjansky german 91'43'' DE 1938 comedy cast: Zarah Leander, Willy Birgel, Paul Hörbiger Chemin du Paradis, Le musical directed by: Wilhelm Thiele, Max De french 94'02'' (french version of Die Drei von der comedy, Vaucorbeil Tankstelle) operetta cast: Lilian Harvey, Henri Garat DE 1930 Donogoo Tonka - Die comedy director: Reinhold Schünzel german 98'46'' geheimnisvolle Stadt cast: Anny Ondra, Viktor Staal, Will DE 1935 Dohm, Aribert Wäscher All films can be rented as Blu Ray. -

Filmklassiker Bel Ami (1939)

Filmklassiker Bel Ami (1939)...........................................................................................................................2 Der blaue Engel (1930)...............................................................................................................2 Ein blonder Traum (1932)...........................................................................................................3 Bomben auf Monte Carlo (1931).................................................................................................4 Die Brücke (1960) ......................................................................................................................4 Des Teufels General (1955) ........................................................................................................5 Das doppelte Lottchen (1950) .....................................................................................................6 3 Männer im Schnee (1956) ........................................................................................................6 Die Drei von der Tankstelle (1956) .............................................................................................7 Emil und die Detektive (1931) ....................................................................................................8 Die Feuerzangenbowle (1944).....................................................................................................8 Frauenarzt Dr. Prätorius (1950)...................................................................................................9 -

Austrian Cinema: a History'

Habsburg Warren on Dassanowsky, 'Austrian Cinema: A History' Review published on Friday, April 23, 2010 Robert von Dassanowsky. Austrian Cinema: A History. Jefferson: Mcfarland, 2007. 328 pp. $75.00 (paper), ISBN 978-0-7864-3733-7. Reviewed by John Warren (Oxford Brookes University) Published on HABSBURG (April, 2010) Commissioned by Jonathan Kwan A Very Timely Celebration of One Hundred Years of Austrian Cinema I suppose one must start with an acceptance that Austria's place in public consciousness as a filmmaking nation is not strong, but we now have a book, Robert von Dassanowsky'sAustrian Cinema, that provides a complete picture of cinema in Austria from 1895 to the early party of the twenty-first century. This reprint in paperback of the original case bound edition (published in 2005) is a valuable and brave venture, revealing that this small state has made many important contributions to the development of film, even if most of them have been abroad, most notably in Berlin and in Hollywood. Within some 285 pages of text, Dassanowsky has covered the widest possible range of topics: films and different film genres, directors, actors, production companies, finance, international connections and cooperation, and last but by no means least much reference to the Austrian political situation at various key periods in the development of its film industry. The author has organized the telling of the story into seven chronologically based chapters, outlining over one hundred years of Austrian cinema, and it will make sense if I briefly summarize their content, the last chapter bringing us into an important and successful phase of Austrian cinema, Austrian cinema in the twenty-first century. -

Luis Trenker

Studies in German Literature, Linguistics, and Culture Edited by James Hardin (South Carolina) o Cultural History through p c a National Socialist Lens b ,I M ESSAYS ON THE CINEMA OF THE THIRD REICH of in b EDITED BY Es ROBERT C. REIMER of Th J dir ge fir film indi one the Ueb Naz thr KJei an aG past adap Hob see cont (conti CAMDEN HOUSE j 36. CULTURAL HISTORY THROUGH A NATIONAL SOCIALIST LENS 33 Notes FRANZA.FRANZA. BIRGELBIRGEL I See Viktor Reimann's views on these events in Goebbels (Garden City, N]: Doubleday, 1976) 74-77. Goebbels probably planned coining "unknown SA LuisLuis Trenker:Trenker: AA RebelRebel inin thethe ThirdThird Reich?Reich? man" during a riot-provoking talk in 1927 for a real SA man, who was DerDer Rebell,Rebell, DerDer verloreneveriorene Sohn,Sohn, DerDer KaiserKaiser vonvon wounded in the course ofthar talk in a struggle possibly staged by Goebbels's supporters. Kalifornien,Kalifornien, Condottieri,Condottieri, andand DerDerFeuerteufelFeuerteufel , It should be noted that thc proto-Nazi film Der Rebell is also echoed in SA Mann Braud but only subliminally in the theme of rebellion and self-sacrifice; HE TENTHTENTH ANNUAL TELLURIDETELLURIDE FILMFILM FESTrvALFESTIVAL of 19831983 may bebe the other tWO films of the trilogy realize the imagery of Der Rebell more radi rememberedremembered forfor threethree significantsignificant events. The firstfirst waswas Andrei cally. TT Tarkovsky'sTarkoysky's comment thatthat cinema "was not and should not be an en 3 For an overview of the premiere with its long lines of Hitler Youth and Bal tertainment,tertainment, only an art,"art)n whereupon he invitedinvited all thosethose present who dur von Schirach's eulogy ofthe sacrifice ofNockus, see Jay W.