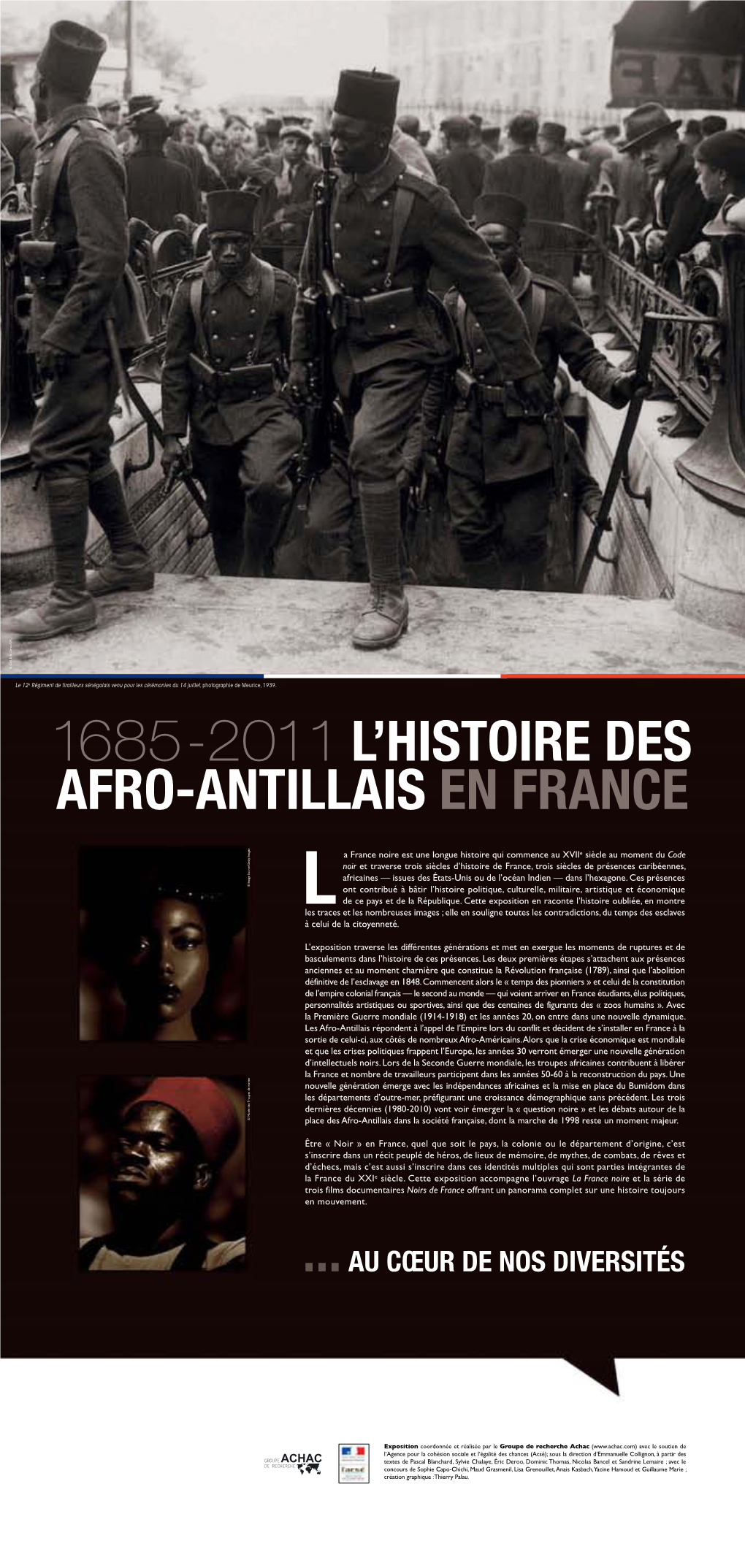

L'histoire Des Afro-Antillais En France

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Le Rap Est La Musique Préférée Des Français

Le rap est la musique préférée des Français Laurent Bouneau, Fif Tobossi et Tonie Behar Le rap est la musique préférée des Français Don Quichotte éditions www.donquichotte- editions.com © Don Quichotte éditions, une marque des éditions du Seuil, 2014 ISBN : 978-2- 35949-197-5 Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. À toute l’équipe de Skyrock. Spéciale dédicace à la Booska Team. Introduction Il est 4 heures du matin, le samedi 30 août 2014, je n’arrive pas à dormir. Je suis à la fenêtre en train de fumer une cigarette ; dehors, la rue s’est calmée. C’est la fin des vacances, demain une nouvelle sai- son de radio commence, ponctuée de sondages, de pression, de dialogues, d’incompréhension, de force mentale, de magie, de musique. C’est toujours dif- ficile de repartir au combat. Parallèlement à cette année qui commence, une aventure se termine. Celle de ce livre que nous avons écrit, Tonie Behar, Fif Tobossi et moi : Le rap est la musique préférée des Français. Tout au long de cette écriture, j’ai dû me replonger dans mes souvenirs. En 1996, le format de la radio Skyrock a basculé dans le rap et le R’n’B. Ce qu’on appelle aujourd’hui la culture urbaine. -

Rap and Islam in France: Arabic Religious Language Contact with Vernacular French Benjamin Hebblethwaite [email protected]

Rap and Islam in France: Arabic Religious Language Contact with Vernacular French Benjamin Hebblethwaite [email protected] 1. Context 2. Data & methods 3. Results 4. Analysis Kamelancien My research orientation: The intersection of Language, Religion and Music Linguistics French-Arabic • Interdisciplinary (language contact • Multilingual & sociolinguistics) • Multicultural • Multi-sensorial Ethnomusicology • Contemporary (rap lyrics) Religion This is a dynamic approach that links (Islam) language, culture and religion. These are core aspects of our humanity. Much of my work focuses on Haitian Vodou music. --La fin du monde by N.A.P. (1998) and Mauvais Oeil by Lunatic (2000) are considered breakthrough albums for lyrics that draw from the Arabic-Islamic lexical field. Since (2001) many artists have drawn from the Islamic lexical field in their raps. Kaotik, Paris, 2011, photo by Ben H. --One of the main causes for borrowing: the internationalization of the language setting in urban areas due to immigration (Calvet 1995:38). This project began with questions about the Arabic Islamic words and expressions used on recordings by French rappers from cities like Paris, Marseille, Le Havre, Lille, Strasbourg, and others. At first I was surprised by these borrowings and I wanted to find out how extensive this lexicon --North Africans are the main sources of Arabic inwas urban in rap France. and how well-known --Sub-Saharan Africans are also involved in disseminatingit is outside the of religiousrap. lexical field that is my focus. The Polemical Republic 2 recent polemics have attacked rap music • Cardet (2013) accuses rap of being a black and Arab hedonism that substitutes for political radicalism. -

Arabismes Dans Les Chansons De Rap Français : Traitement Lexicographique, Adaptation Phonique Et Rôle De L’Origine Des Rappeurs

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav románských jazyků a literatur Anna Zelenková Arabismes dans les chansons de rap français : traitement lexicographique, adaptation phonique et rôle de l’origine des rappeurs Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Alena Polická, Ph.D. Brno 2013 1 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitìm uvedených pramenů a literatury a že se elektronická verze plně shoduje s verzì tištěnou. V Brně dne 30.4. 2013 …………………………………………………… Anna Zelenková 2 Je tiens à remercier Madame Alena Polická, directrice de mon mémoire, pour son soutien, ses corrections et ses conseils précieux. Je voudrais remercier également les locuteurs arabophones - Dominique Caubet, Roland Laffitte, Tomáš Duběda, Igor Dostalìk et Midou Benterari - à qui je me suis adressée et qui ont patiemment répondu à mes questions concernant la langue arabe. 3 Table des matières INTRODUCTION. .......................................................................................................................................6 1. EMPRUNTS ET ARABISMES ..................................................................................................................9 1.1. DEFINITION DE L’EMPRUNT. ................................................................................................................................. 9 1.2. EMPRUNTS À L’ARABE PARMI LES AUTRES TYPES D’EMPRUNTS LEXICAUX ..................................................................... 12 1.3. ARABISMES AU COURS DE L’HISTOIRE ................................................................................................................... -

Banlieue Violence in French Rap

Brigham Young University BYU ScholarsArchive Theses and Dissertations 2007-03-22 Je vis, donc je vois, donc je dis: Banlieue Violence in French Rap Schyler B. Chennault Brigham Young University - Provo Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/etd Part of the French and Francophone Language and Literature Commons, and the Italian Language and Literature Commons BYU ScholarsArchive Citation Chennault, Schyler B., "Je vis, donc je vois, donc je dis: Banlieue Violence in French Rap" (2007). Theses and Dissertations. 834. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/834 This Thesis is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. "JE VIS, DONC JE VOIS, DONC JE DIS." BANLIEUE VIOLENCE IN FRENCH RAP by Schyler Chennault A thesis submitted to the faculty of Brigham Young University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MA in French Studies Department of French and Italian Brigham Young University April 2007 ABSTRACT "JE VIS, DONC JE VOIS, DONC JE DIS." BANLIEUE VIOLENCE IN FRENCH RAP Schyler Chennault Department of French and Italian Master's Since its creation over two decades ago, French rap music has evolved to become both wildly popular and highly controversial. It has been the subject of legal debate because of its violent content, and accused of encouraging violent behavior. This thesis explores the French M.C.'s role as representative and reporter of the France's suburbs, la Banlieue, and contains analyses of French rap lyrics to determine the rappers' perception of Banlieue violence. -

Beur Hip-Hop Culture and Banlieue Cinema in Urban France

From Rap to Raı¨ in the Mixing Bowl: Beur Hip-Hop Culture and Banlieue Cinema in Urban France Vale´ rie Orlando Since the Middle Ages a significant number of foreigners have claimed France as ‘‘home.’’ Yet, not until the 1789 Revolution and the later Civil Code was the distinction made between the ‘‘national and the foreigner’’ (Noiriel 9). France’s republican model which promotes effectively effacing all ethnic, religious and/or cultural markers in favor of a unitarian model of society has ‘‘undermined ‘ethnic’ communities of origin and facilitated the emergence of a relatively homogeneous ‘civil status’’’ which, in turn, has sabotaged immigrant groups’ claims to difference and uniqueness in the past (Noiriel 9). Up until the 1980s, absorption of immigrants from Eastern Europe, Italy, and Spain was met with little opposition. However, in the last twenty years unrest in the banlieues, the word of choice of the French mainstream (particularly the media) to describe the urban, often violent neighborhoods on the peripheries of large cities in France, has increasingly drawn lines between the franc°ais-de-souche (white-Catholic-French) and those of color, primarily ‘‘new’’ immigrants from North and sub-Saharan Africa. The word banlieue has changed meaning as the tides of immigration from these non-European countries increase, inciting the media to formulate blanket cliche´ s about the groups housed in these urban seedy ghettos of France. Where once banlieue was used to connote the pristine white middle to upper- middle class neighborhoods around Paris and other large, urban centers it is now, more often than not, a highly charged word used to describe a hyper-masculinized, violent space saturated with delinquency, social unrest, gangs, drugs, and random car burnings. -

Rhapsodes Anthologie Du Rap Français ISBN : 979-10-307-0087-9

Félix Jousserand Rhapsodes Anthologie du rap français ISBN : 979-10-307-0087-9 © Éditions Au diable vauvert, 2016 Au diable vauvert La Laune 30600 Vauvert www.audiable.com [email protected] Sommaire Préface ...................................................................................... 9 LA RUE, LE CRIME, LA NUIT NTM Le monde de demain ................................................... 21 I AM L’aimant ....................................................................... 25 DEMOCRATES D Le crime ...................................................... 29 MINISTÈRE A.M.E.R Sacrifice de poulet ............................. 33 AKHENATON Un brin de haine ............................................... 37 PASSI Les flammes du mal ..................................................... 41 113 Le quartier est agité ....................................................... 45 FONKY FAMILY Imagine ......................................................... 49 BOOBA Ma définition............................................................. 53 OCTOBRE ROUGE Nuits blanches .......................................... 57 SETH GUEKO La nuit ............................................................ 59 RÉUSSIR OU BRÛLER PASSI Le maton me guette ..................................................... 63 I AM Demain c’est loin ......................................................... 67 ÄRSENIK Sexe, pouvoir et biftons .......................................... 75 BAMS Vivre ou mourir ........................................................... 79 SCRED -

Between Policy, Recognition and Rioting: Analyzing the Role of Urban

The London School of Economics and Political Science Title Page: Between Policy, Recognition and Rioting: Analyzing the role of urban governance, historical commemoration and public culture in defining inclusion in Paris, Lyon and Marseille. Joseph Downing A thesis submitted to the London School of Economics and Political Science for the degree of Doctor of Philosophy London, 2014 1 Declaration: I certify that this thesis I have presented for examination for the MPhil/PhD degree of the London School of Economics and Political Science is solely my own work. The copyright of this thesis rests with the author. Quotation from it is permitted, provided that full acknowledgement is made. This thesis may not be reproduced without the prior written consent of the author. I warrant that this authorization does not, to the best of my belief, infringe the rights of any third party. I declare that this thesis consists of 78,857 words Joseph Downing Date: 16/9/2013 2 Letter of Notification to Examiners Academic Year 2012/2013 Candidate Number: PhD European Studies This candidate has a Specific Learning Difficulty (SpLD)/Neurodiverse condition (dyspraxia). When marking this candidate’s work, please be aware that inconsistencies in written expression (possibly in syntax, punctuation, spelling, presentation) may be due to his/her condition. While the School’s Special Examinations Panel has agreed accommodations in exams (usually 25% additional time) for this student, his/her written expression may be particularly affected by working under timed conditions. Please see overleaf for guidance on marking the work of neurodiverse students. Thank you for your understanding and co-operation. -

We Talk 4C). Radio

OCTOBER 20, 2001 Music Volume 19, Issue 43 £3.95 Tracy Chapman's Collection (Elektra) moves to the num- ber one slot and is this week's Sales Breaker on the Euro- pean Top 100 Albums chart Mediawe talk4c). radio M&M chart toppers this week Merino moves to musicUniversal on Eurochart Hot 100 Singles course to meet KYLIE MINOGUE in Grupo Prisa shake-up Can't Get You Out Of My Head Larsen target (Parlophone) by Howell Llewellyn Groupo Prisa, Jaime Polanco, until European Top 100 Albums now GVM's CEO, takes the up the by Emmanuel Legrand TRACY CHAPMAN MADRID - Luis Merino, who cur-new post of director of Grupo Prisa's Collection rently heads up SER's four nationalInternational Communications LONDON - Universal Music (Elektra) music radionetworks, has beenMedia division. Polanco was also increased its dominance of Europe's appointed to a powerful new execu-previously director general of Prisa's charts during the third quarter of European Radio Top 50 tive post at SER's parent North America operations 2001, and is getting ever closer to MICHAEL JACKSON companyGrupoPrisa, based in New York. No the 30% market share target set by You Rock My World which will see him in con- replacement has yet been Universal Music International (Epic) trol of themedia con- named for Polanco. chairman Jorgen Larsenafew glomerate's record com- Meanwhile, SER's weeks ago (M&M, September 29). European Dance Traxx pany interests. director-general Augusto In both M&M's pan-European ROGER SANCHEZ Merino, 47, has been Delkader moves to the singles and album sales charts, the Another Chance made director of Prisa's post of director of Grupo French -owned major label has made (R-Senal/Sony) Leisure and Entertain- Prisa's newly -created significant progress, achieving close ment division, in effect MediaCommunications to 30% in album chart share and Inside M&M this week makinghim CEOof Spain division. -

Open My Dissertation.Pdf

The Pennsylvania State University The Graduate School College of the Liberal Arts FROM TRICKSTER TO BADMAN TO “GANGSTA”: GLOBALIZING THE BADMAN MYTHOFORM IN HIP-HOP MUSIC A Dissertation in Comparative Literature by Mich Yonah Nyawalo © 2012 Mich Yonah Nyawalo Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy May 2012 The dissertation of Mich Nyawalo was reviewed and approved* by the following: Thomas A. Hale Edwin Erle Sparks Professor of African, French, and Comparative Literature Dissertation Adviser Chair of Committee Sophia A. McClennen Professor of Comparative Literature, Spanish and Women’s Studies Jonathan P. Eburne Associate Professor of Comparative Literature and English Jennifer Boittin Associate Professor of French, Francophone Studies, and History Gabeba Baderoon Associate Professor of Women’s Studies and African Studies Aaron L. Rosenberg Research Professor Centro de Estudios de Asia y África El Colegio de México Special Member Caroline D. Eckhardt Professor of Comparative Literature and English Head of the Department of Comparative Literature *Signatures are on file in the Graduate School. ii Abstract While a vast amount of hip-hop scholarship has focused on the proliferation of rap music within contemporary national contexts, little research has been conducted on the ways in which rappers have capitalized transnationally on each other’s national histories and folklore in their music. As a counterpoint to this dominating presentism in current hip-hop scholarship, my project analyzes how the mythological figures of the trickster and the badman, key characters in numerous African-American traditional narratives, have dramatically influenced the modes through which authenticity and notions of communal agency have shaped hip-hop in the United States, France, and Kenya. -

Rappers and Linguistic Variation a Study of Non-Standard Language in Selected Francophone Rap Tracks

Martin Verbeke March 2016 Rappers and Linguistic Variation A study of non-standard language in selected francophone rap tracks University of Stirling Doctoral thesis Academic years 2011-2016 1 Abstract This thesis examines the use of non-standard language, more specifically non-standard vocabulary (i.e. slang, verlan, colloquialisms, vulgarities, foreign borrowings, and abbreviations), in a corpus of selected francophone rap tracks in order both to quantify its use and to investigate what determines its variation, focusing on the impact of diachronic, diatopic, gender and diaphasic determinants. The methodology relies on a lexicographic analysis to produce quantitative results which are then analysed qualitatively by means of extract analyses and semi-structured interviews with francophone rappers. To answer the research questions, the thesis is divided into five chapters. The first chapter presents the aforementioned methodology and the overall quantitative results from the thesis, while also introducing the notion of variation, which is then tackled in the last four chapters. The second chapter investigates diachronic determinants from two perspectives: different generations of rappers (1990/1991, 2001 and 2011) and one artist throughout his career (Akhenaton in 1991, 2011 and 2011). The third chapter looks at diatopic determinants, analysing the impact of ethnic and spatial origins. Three ethnic origins are compared (rappers of French, Algerian and Senegalese origin), together with three cities (Marseille, Paris and Brussels) and three departments (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis and Val-de-Marne). The fourth chapter focuses on gender determinants, with a comparison of male versus female rappers that also takes broader gender performativity into account. Finally, the fifth chapter examines the impact of diaphasic determinants. -

Előadó Album Címe a Balladeer Panama -Jewelcase- a Balladeer Where Are You, Bambi

Előadó Album címe A Balladeer Panama -Jewelcase- A Balladeer Where Are You, Bambi.. A Fine Frenzy Bomb In a Birdcage A Flock of Seagulls Best of -12tr- A Flock of Seagulls Playlist-Very Best of A Silent Express Now! A Tribe Called Quest Collections A Tribe Called Quest Love Movement A Tribe Called Quest Low End Theory A Tribe Called Quest Midnight Marauders A Tribe Called Quest People's Instinctive Trav Aaliyah Age Ain't Nothin' But a N Ab/Cd Cut the Crap! Ab/Cd Rock'n'roll Devil Abba Arrival + 2 Abba Classic:Masters.. Abba Icon Abba Name of the Game Abba Waterloo + 3 Abba.=Tribute= Greatest Hits Go Classic Abba-Esque Die Grosse Abba-Party Abc Classic:Masters.. Abc How To Be a Zillionaire+8 Abc Look of Love -Very Best Abyssinians Arise Accept Balls To the Wall + 2 Accept Eat the Heat =Remastered= Accept Metal Heart + 2 Accept Russian Roulette =Remaste Accept Staying a Life -19tr- Acda & De Munnik Acda & De Munnik Acda & De Munnik Adem-Het Beste Van Acda & De Munnik Live Met Het Metropole or Acda & De Munnik Naar Huis Acda & De Munnik Nachtmuziek Ace of Base Collection Ace of Base Singles of the 90's Adam & the Ants Dirk Wears White Sox =Rem Adam F Kaos -14tr- Adams, Johnny Great Johnny Adams Jazz.. Adams, Oleta Circle of One Adams, Ryan Cardinology Adams, Ryan Demolition -13tr- Adams, Ryan Easy Tiger Adams, Ryan Love is Hell Adams, Ryan Rock'n Roll Adderley & Jackson Things Are Getting Better Adderley, Cannonball Cannonball's Bossa Nova Adderley, Cannonball Inside Straight Adderley, Cannonball Know What I Mean Adderley, Cannonball Mercy -

Biographie Dj Djel.Pdf

PRESSBOOK BIO Dj Djel aka Diamond Cutter est un Dj & Beatmaker originaire de Marseille (France), né à Belsunce, c’est dans ce quartier populaire du centre ville qu’il va découvrir le HIP-HOP dés 1989. A cette époque, les premiers b.boys (Akhenaton du groupe IAM, Faf La Rage, Boss One du 3eme Oeil...) se regroupent au Vieux-Port. A peine âgé de 15 ans, Dj Djel va s’essayer à toutes les disciplines de la culture HIPHOP, d’abord la danse et ses 1ères scènes, puis le graffiti, il réalise encore aujourd’hui la plupart de ses logos et visuels, et le rap, qu’il préfèrera rapidement laisser aux MC. Le son l’interesse et il mixe ses 1ers morceaux rap avec du matériel de récup. : une enceinte, une vieille platine maison, un lecteur K7 et l’ampli des potes. Fan des clips emblématiques de YO MTV RAP, il découvre le clip d’EPMD («Rampage» feat. L.L COOL J) où Dj Scratch balance des sonorités transformées sur un air musi- cal. C’est le déclic! Avec un peu d’économie et quelques petits business, il s’achète ses premiers vinyles. Il analyse tous les titres qu’il a sous la main et investit les techniques de deejaying. Son 1er collectif de rap est rapidement créé avec les Dj marseillais Dj Garet & Dr No : le «J.V.C Crew». C’est l’heure des 1ers mixes lors de soirées squats … A cette même période, il provoque avec Pone, concepteur musical & artiste graffiti, la rencontre des membres de son futur groupe: la Fonky Family.