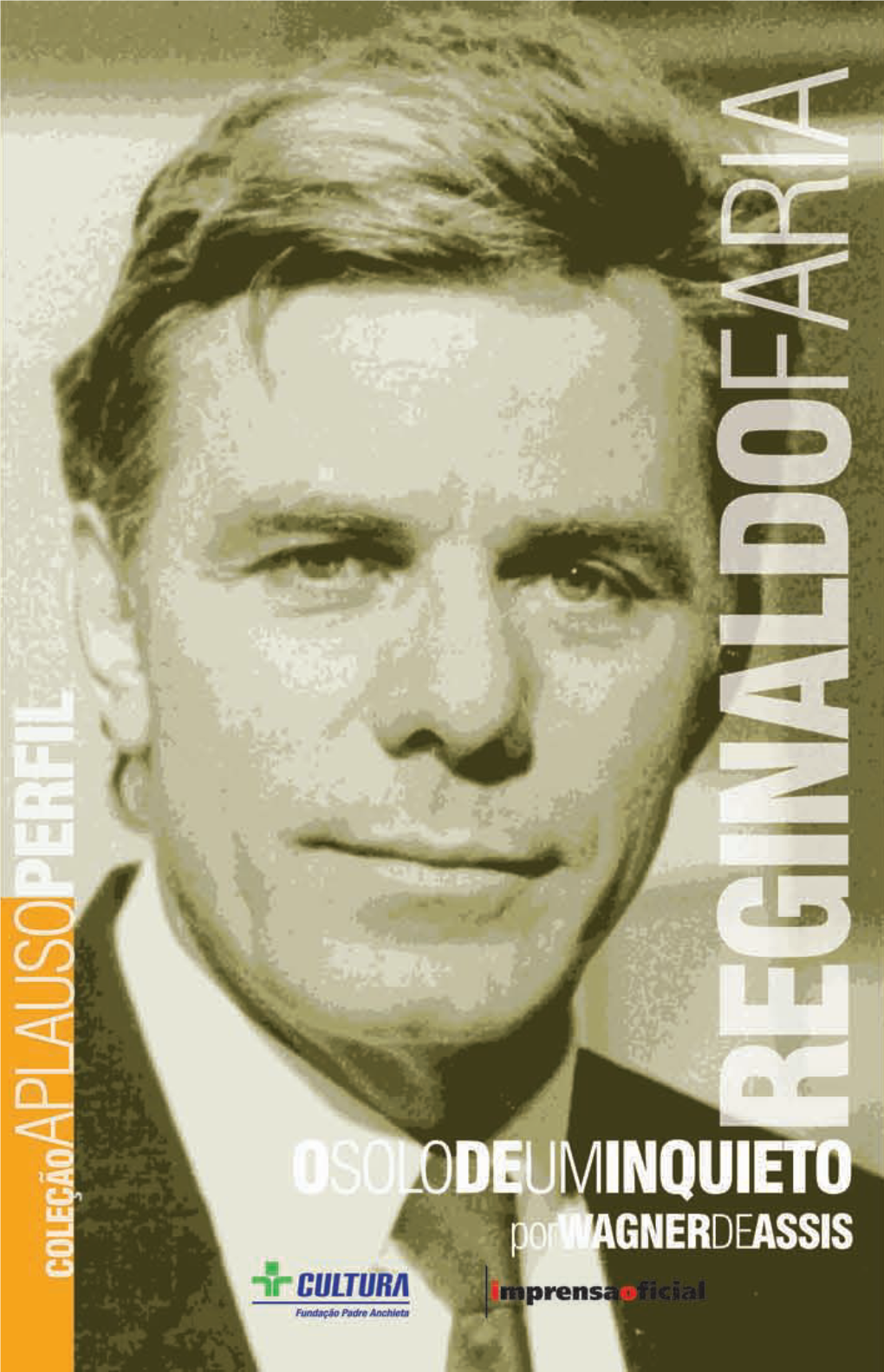

Reginaldo Faria

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Do Teatro Ao Cinema – Três Olhares Sobre O Auto Da Compadecida1

Do Teatro ao Cinema – três olhares sobre o Auto da Compadecida1 Cláudio Bezerra2 Universidade Católica de Pernambuco Sinopse O presente trabalho faz um estudo comparativo das três adaptações cinematográficas da peça Auto da Compadecida, do escritor Ariano Suassuna. A análise observa e compara as características gerais dos três filmes em relação a alguns elementos narrativos como fábula, trama, caracterização dos personagens, presença do narrador, pontos de vista e montagem. Sem qualquer julgamento de valor, procura-se entender a adaptação como um processo que envolve opções estéticas pessoais, relacionadas a certas tendências dominantes na linguagem audiovisual. Palavras-chave: cinema; adaptação; narrativa; Auto da Compadecida. Introdução A transposição de um texto literário ou dramático para o audiovisual, chamada adaptação3, é uma operação complexa e envolve uma série de detalhes, sutilezas e possibilidades criativas, muitas vezes não levadas em consideração quando da análise de obras adaptadas. Durante muito tempo, o debate em torno da adaptação esteve concentrado no problema da fidelidade ao texto de origem e, não raro, os críticos julgavam o trabalho do cineasta com critérios específicos ao campo literário (as propriedades sensíveis do texto) e procuravam sua tradução no que é específico do cinema (fotografia, trilha, ritmo da montagem, composição das personagens, etc). Mas, os estudos sobre as adaptações têm passado por um processo evolutivo, com novos aportes teóricos sendo incorporados à análise cinematográfica. É nesse contexto em que a metalinguagem tem sido apontada como um elemento central para o entendimento da obra fílmica, e as análises das adaptações passaram a dar uma atenção especial aos deslocamentos entre as culturas. Através da metalinguagem, a adaptação de um texto 1 Trabalho apresentado ao NP 07 – Comunicação Audiovisual, do IV Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. -

Silva Jlbl Me Assis Int.Pdf

JÉFFERSON LUIZ BALBINO LOURENÇO DA SILVA Representações e recepção da homossexualidade na teledramaturgia da TV Globo nas telenovelas América, Amor à Vida e Babilônia (2005-2015) ASSIS 2019 JÉFFERSON LUIZ BALBINO LOURENÇO DA SILVA Representações e recepção da homossexualidade na teledramaturgia da TV Globo nas telenovelas América, Amor à Vida e Babilônia (2005-2015) Dissertação apresentada à Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências e Letras, Assis, para a obtenção do título de Mestre em História (Área de Conhecimento: História e Sociedade) Orientadora: Profa. Dra. Zélia Lopes da Silva. Bolsista: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. ASSIS 2019 Silva, Jéfferson Luiz Balbino Lourenço da S586r Representações e Recepção da Homossexualidade na Teledramaturgia da TV Globo nas telenovelas América, Amor à Vida e Babilônia (2005-2015) / Jéfferson Luiz Balbino Lourenço da Silva. -- Assis, 2019 244 p. : il., tabs. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências e Letras, Assis Orientadora: Zélia Lopes da Silva 1. Telenovela. 2. Representações. 3. Homossexualidade. 4. Recepção. I. Título. Este trabalho é dedicado a todos que reconhecem a importância sociocultural da telenovela brasileira. Dedico, especialmente, ao meu pai, José Luiz, (in memorian), meu maior exemplo de coragem, à minha mãe, Elenice, meu maior exemplo de persistência, à minha avó materna, Maria Apparecida (in memorian), meu maior exemplo de amor. E, também, a Yasmin Lourenço, Vitor Silva e Samara Donizete que sempre estão comigo nos melhores e piores momentos de minha vida. AGRADECIMENTOS A gratidão é a memória do coração. Antístenes Escrever uma dissertação de mestrado não é uma tarefa fácil; ao contrário, é algo ardiloso, porém, muito recompensador. -

Uma Dama Na Cena Livre

UMA DAMA NA CENA LIVRE Eva Wilma, uma dama da arte de interpretar, vê possibilidade de a programação de televisão, principalmente das educativas, ajudar na conquista do direito à cidadania Eva Wilma Buckup, nos primeiros anos domada. No vigor de sua sabedoria, Eva da década de 50, foi bailarina do Balé Quar- Wilma tem apostado no trabalho de qualida- to Centenário; começou sua carreira, simul- de e no respeito ao público, o que pode ser taneamente, no teatro, no cinema e na televi- constatado no trabalho que ora realiza no são. Trabalhou, durante dez anos, com seriado para televisão Mulher. Sua garra e Cassiano Gabus Mendes, na TV Tupi, na co- talento poderão ser vistos em novos traba- média de costumes Alô, doçura!, sem dúvida lhos no teatro e, quem sabe, futuramente, um dos programas precursores de nossa tele- também no cinema. dramaturgia. Confissões de Penélope (1970) Por Roseli Fígaro foi outro seriado de sucesso, do qual partici- pou por mais de dois anos. No cinema, tra- Revista Comunicação & Educação: balhou com Procópio Ferreira, Roberto e Eva, você começou sua carreira artística co- Reginaldo Farias, Luís Sérgio Person, entre mo bailarina, fale um pouco dessa sua expe- outros, em produções como O craque, Chico riência. Como você chegou ao teatro e à te- Viola não morreu, A ilha e São Paulo SIA. levisão? Como as diferentes linguagens, a No teatro, ao lado de José Renato, participou da música e a do teatro, contribuíram na sua do nascimento do Teatro de Arena e traba- formação? lhou, entre outras, nas peças Esta noite é Eva Wilma: Eu tinha muito estímulo nossa, O demorado adeus, Uma mulher e três em casa. -

Dissertação Telenovela1

CIMARA APOSTOLICO TELENOVELA: O OLHAR CAPTURADO Construção da tríade telespectador, corpo e imagem Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica Pontifícia Universidade Católica de São Paulo São Paulo 2006 CIMARA APOSTOLICO TELENOVELA: O OLHAR CAPTURADO Construção da tríade telespectador, corpo e imagem Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de MESTRE em Comunicação e Semiótica, área de concentração Signo e Significação das Mídias, sob a orientação do Professor Doutor Norval Baitello Junior. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo São Paulo 2006 BANCA EXAMINADORA _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Ao meu pai Antonio José Apostolico (in memoriam) Por ter me ensinado a nunca desistir dos meus sonhos AGRADECIMENTOS À minha filha Bruna, minha mãe, meus irmãos, cunhados e sobrinhos, pela paciência e compreensão das várias ausências. Ao Prof. Dr. Norval Baitello Junior, orientador entusiasta, pela paciência com a adolescência da mestranda. Às Profas Dras Cleide Riva Campelo e Elisabete Alfedt, por toda a atenção e pelas contribuições apresentadas no exame de qualificação. Aos Profs. Drs. Irene Machado, Amálio Pinheiro e Jerusa Pires Ferreira, pelo acolhimento e por propiciarem meu crescimento acadêmico. Ao querido José Eugenio de Oliveira Menezes, pela leitura carinhosa e atenta. À grande e inesquecível amiga Miriam Cajado, pelas correções precisas e, principalmente, pelo amparo. Às amigas de jornada Malena Segura Contrera, Marina Quevedo, Maria do Carmo Oliveira, Mônica Martins, Denise Paiero e José Rodrigo, por todo o incentivo. Aos amigos Sérgio Simka, Carlos Anonca, Clarice Gomes, Regina Haeffner, Priscila Rezende, Silmara Silva, Gláucia Araújo, Rosicleide Garcia , Rosana Martins e todos aqueles que fazem parte do meu coração. -

Caio Fernando Abreu E O Cinema: O Processo De Adaptação De Morangos Mofados

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL FABIANO GRENDENE DE SOUZA CAIO FERNANDO ABREU E O CINEMA: O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DE MORANGOS MOFADOS Porto Alegre 2010 FABIANO GRENDENE DE SOUZA CAIO FERNANDO ABREU E O CINEMA: O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DE MORANGOS MOFADOS Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor em Comunicação, pelo Programa de Pós- graduação da Faculdade de Comunicação Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Orientador: Prof. Dr. Carlos Gerbase Porto Alegre 2010 FABIANO GRENDENE DE SOUZA CAIO FERNANDO ABREU E O CINEMA: O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DE MORANGOS MOFADOS Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor em Comunicação, pelo Programa de Pós- graduação da Faculdade de Comunicação Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Aprovada em_____de__________________de_____. BANCA EXAMINADORA Orientador: Prof. Dr. Carlos Gerbase – PUCRS ______________________________________________ Prof. Dr. Michel Marie – Paris 3 – Sorbonne Nouvelle ______________________________________________ Prof. Dr. Renato Luiz Pucci Jr. – UTP _____________________________________________ Prof. Dr. Luís Augusto Fischer – UFRGS _____________________________________________ Prof. Dr Cristiane Freitas Gutfreind – PUCRS ______________________________________________ À Maria Clara, que terá 25 anos em 2022. À Gabi, minha pessoa-eu desde os meus 25. Aos meus pais, sempre pais-heróis, independente da minha idade. AGRADECIMENTOS Ao Gerbase, por acreditar no trabalho e em mim, mas também por Inverno, Deus-ex machina e Os replicantes. Ao Michel Marie, pela acolhida parisiense e por me mostrar o travelling de Tout va bien. À Cristiane Freitas, que só faltou comprar minha passagem para Paris. -

Nasceu Na Argentina E Entrou Para a História Do Cinema Brasileiro

BELÉM, SEXTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2016 [email protected] Tel.: 3216-1126 SHOW CULTURA GENTE Valéria no Brega Paradise Só as raras de Cartola Vocalista do Fruto Sensual (foto) cantará o Caixa com CDs do compositor traz três repertório dos 21 anos da banda. Página 3. gravações notáveis. Página 4. O LIBERAL Hector Babenco sai de cena Argentino de de 40 anos. Faz parte da his- dirigiu Jack Nicholson e Meryl tória de cinema desse país”, Streep – e os dois foram indica- nascimento, completou Janka. DIVULGAÇÃO dos ao Oscar pelos trabalhos. brasileiro Além de Janka, Babenco dei- Já em “Brincando nos cam- xa mais uma filha, dois netos e a pos do senhor” (1990), dirigiu por opção, esposa, a atriz Bárbara Paz, com Aidan Quinn e Katty Bates. quem era casado desde 2010. Depois deste último, passou o cineasta O velório será hoje, na Ci- um longo período sem fazer dirigiu “O beijo nemateca, em São Paulo, das filmes após descobrir um 10h às 15h. Depois disso, o câncer linfático. Seu trabalho da Mulher- corpo do cineasta será cre- seguinte foi “Coração Ilumi- mado no cemitério Horto da nado” (1998), que antecedeu Aranha”, Paz, em Itapecerica da Serra, “Carandiru” (2003). O filme “Pixote” e em uma cerimônia apenas resultou ainda na série “Ca- para familiares e amigos. randiru – Outras hitórias” “Carandiru”, (2005), codirigida por Walter entre outros. CARREIRA Carvalho e Roberto Gervitz e exibida pela TV Globo. Estava Babenco nasceu em Buenos Hector Babenco também Aires, na Argentina, em 1946 dirigiu peças de teatro, com internado e se mudou para o Brasil aos destaque para “Loucos de e teve uma 19 anos. -

GIOVANNI IMPROTTA É O Primeiro Longa-Metragem Dirigido Por José Wilker

ASSESSORIA DE IMPRENSA Rio de Janeiro: Gilda Mattoso e Marcus Vinicius Tel: 21 2523-1553 [email protected] São Paulo: F&M ProCultura - Assessoria de Imprensa 2 Tel.: 11 3263-0197 Flavia Miranda: [email protected] Fernando Oriente: [email protected] SINOPSE CURTA GIOVANNI IMPROTTA conta a história de um contraventor que deseja ascender socialmente e se legalizar. Seu desejo em se tornar celebridade, acaba lhe botando em enrascadas com a policia, o jogo do bicho e com sua família. Acaba traído, na mira da mídia e da polícia, sob uma injusta acusação de assassinato, difícil de ser resolvida por vias legais. FICHA TÉCNICA Brasil, 2013, 100 min Elenco: José Wilker, Andrea Beltrão, Thelmo Fernandes, André Mattos, Gillray Coutinho, Julia Gorman, Yago Machado, Norival Rizzo, Roney Villela, Paulo Mathias Jr, Thogun Teixeira, Cristina Pereira, Gregório Duvivier , Alcemar Vieira, Eduardo Galvão Participações Especiais: Milton Gonçalves, Othon Bastos, Hugo Carvana, Guida Vianna, Paulo Goulart , Jô Soares INSPIRADO NO LIVRO PRENDAM GIOVANNI IMPROTTA DE AGUINALDO SILVA Roteiro: Mariana Vielmond e Rafael Dragaud Roteiro final: Mariana Vielmond Pesquisa: Claudia Maximino Fotografia: Lauro Escorel, ABC Direção de Arte: Cláudio Amaral Peixoto Maquiagem: Marlene Moura Figurino: Beth Filipecki e Renaldo Machado Som Direto: Jorge Saldanha Desenho de Som: Francois Wolf Trilha Sonora: Gui Amabis Mixagem: André Tadeu Montagem: Quito Ribeiro, edt Diretor Assistente: Tomás Portella Produtor Executivo: Fernando Zagallo Produtores Associados: Guel Arraes e Patrick Siaretta Co-produção: Sony Pictures, Globofilmes, RioFilme, MI, Teleimage Produzido por Renata de Almeida Magalhães e Carlos Diegues 3 Direção: José Wilker GIOVANNI IMPROTTA é o primeiro longa-metragem dirigido por José Wilker. -

Um Estudo De Caso Da Representação Dos Homossexuais Nas Novelas Insensato Coração E a Favorita

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Um estudo de caso da representação dos homossexuais nas novelas Insensato Coração e A Favorita Juiz de Fora Julho de 2012 Andréia de Oliveira Um estudo de caso da representação dos homossexuais nas novelas Insensato Coração e A Favorita Trabalho de Conclusão de Curso Apresentado como requisito para obtenção de grau de Bacharel em Comunicação Social na Faculdade de Comunicação Social da UFJF Orientador: Márcio de Oliveira Guerra Juiz de Fora Julho de 2012 Andréia de Oliveira Um estudo de caso da representação dos homossexuais nas novelas Insensato Coração e A Favorita Trabalho de Conclusão de Curso Apresentado como requisito para obtenção de grau de Bacharel em Comunicação Social na Faculdade de Comunicação Social da UFJF Orientador: Márcio de Oliveira Guerra Trabalho de Conclusão de Curso aprovado em 27/07/12 pela banca composta pelos seguintes membros: ___________________________________________________ Prof. Dr. Márcio de Oliveira Guerra (UFJF) – Orientador ___________________________________________________ Prof. Ms. Ricardo Bedendo (UFJF) – Convidado ___________________________________________________ Prof. Dra. Iluska Coutinho (UFJF) - Convidada Conceito obtido ________________________________________ Juiz de Fora Julho de 2012 Dedico aos meus pais Maria Aparecida e Sebastião Jacir, aos meus irmãos Carlos André e Célio Augusto, a todos os meus familiares e amigos e à minha sobrinha Maria Eduarda. Sem eles a vida não teria sentido e eu não seria quem sou. AGRADECIMENTOS Em primeiro lugar a DEUS, de quem nunca me esqueço, nem me canso de dizer a ele todos os dias, muito obrigada. Obrigada por me fazer forte e persistente na realização dos meus sonhos, por estar ao meu lado nas dificuldades, vitórias, derrotas, e, principalmente por ter mantido sempre viva a minha fé de que, fazendo a minha parte, ele faria a dele. -

Resumen De La Tesis Doctoral

Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa (A.I.P.S.E.) RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL El Séptimo Arte en Brasil y la Educación: la importancia del cine como una práctica educativa y la intervención pedagógica en educación primaria y secundaria AUTOR Edison Pereira da Silva DIRECTORA María Carmen Pereira Domínguez Ourense, 2013 Resumen Pretendo informar sucintamente del contenido de la Tesis doctoral titulada el Séptimo Arte en Brasil y la educación: la importancia del cine como una práctica educativa y la intervención pedagógica en educación primaria y secundaria, desarrollada en Brasil, y matriculada en la Universidad de Vigo (España) bajo la dirección de la Doctora María del Carmen Pereira Domínguez. Después de años de investigación sobre el Séptimo Arte, sobre su surgimiento, crecimiento y consolidación como un poderoso medio de comunicación, creo que lo que mejor describe a este concepto, el símbolo y la metáfora que más se aproxima a su esencia, es su propio universo. Universo que debe ser descubierto cada día, en cada producción, en cada intervención desarrollada por fantásticos directores y en cada uno de los pensadores que se atreven a utilizar este arte como instrumento innovador para sus clases. Educar es crear oportunidades; es hacer de las oportunidades la posibilidad de crear realidades innovadoras. No sólo el universo considerado como un espacio físico, como podría sugerir el término Séptimo Arte, sino el universo como la unidad que reúne la diversidad, el movimiento y la vida. Un todo orgánico y no simplemente mecánico, en constante transformación. La industria del cine mundial, cuya base es la imaginación, me parece un universo en constante expansión. -

7 Roque Santeiro, a Telenovela

7 Roque Santeiro, A Telenovela Roque Santeiro foi uma telenovela apresentada pela Rede Globo em 1985, escrita por Dias Gomes, que contou com a colaboração de Aguinaldo Silva, Marcílio de Moraes e Joaquim Assis, tendo sido dirigida por Gonzaga Blota, Jayme Bonjardim, Marcos Paulo e Paulo Ubiratan. Dias Gomes, ao fazer a apresentação da novela (na sua primeira versão), em boletim da Rede Globo, de 1975, lista as questões a que se propõe responder: Quais as condições que favorecem o surgimento de uma figura que cataliza e sublima os anseios de uma comunidade? Por que existe o mito? Por que, numa vila do sertão baiano, um homem foi consagrado como herói e, em torno do seu nome, gira a vida da cidade? (BOLETIM GLOBO 23-29/08/1975) Essas questões serão respondidas somente em 1985 por Roque Santeiro em duzentos e nove eletrizantes capítulos, que prenderam, magneticamente, a atenção de quase a totalidade dos lares brasileiros possuidores de televisão por oito meses. Nesta novela, ainda mais do que em outras, Dias Gomes vai aplicar seus conceitos de que: Embora formalmente não possa prescindir de certas características do folhetim, tais como a exibição do fracionada e o suspense, ficou provado que é possível subverter toda a fórmula folhetinesca. É possível – e várias vezes já foi feito – desenvolver o discurso sem maniqueísmo, sem os chavões tradicionais, com observância da realidade e com uma visão de mundo sem tanta fantasia, dando maior ênfase aos subtemas. (FERNANDES: 1997, 24) Luis Roque Duarte, apelidado de Roque Santeiro por sua habilidade em fazer santos de barro, além de sacristão, é cultuado na cidade como herói por ter sido morto pelo bandido Navalhada, quando este invadiu a cidade há dezessete anos e exigiu alto resgate. -

Histórias E Causos Do Cinema Brasileiro

Zelito Viana Histórias e Causos do Cinema Brasileiro Zelito Viana Histórias e Causos do Cinema Brasileiro Betse de Paula São Paulo, 2010 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO Governador Alberto Goldman Imprensa Oficial do Estado de São Paulo Diretor-presidente Hubert Alquéres Coleção Aplauso Coordenador Geral Rubens Ewald Filho No Passado Está a História do Futuro A Imprensa Oficial muito tem contribuído com a sociedade no papel que lhe cabe: a democra- tização de conhecimento por meio da leitura. A Coleção Aplauso, lançada em 2004, é um exemplo bem-sucedido desse intento. Os temas nela abordados, como biografias de atores, di- retores e dramaturgos, são garantia de que um fragmento da memória cultural do país será pre- servado. Por meio de conversas informais com jornalistas, a história dos artistas é transcrita em primeira pessoa, o que confere grande fluidez ao texto, conquistando mais e mais leitores. Assim, muitas dessas figuras que tiveram impor- tância fundamental para as artes cênicas brasilei- ras têm sido resgatadas do esquecimento. Mesmo o nome daqueles que já partiram são frequente- mente evocados pela voz de seus companheiros de palco ou de seus biógrafos. Ou seja, nessas histórias que se cruzam, verdadeiros mitos são redescobertos e imortalizados. E não só o público tem reconhecido a impor- tância e a qualidade da Aplauso. Em 2008, a Coleção foi laureada com o mais importante prêmio da área editorial do Brasil: o Jabuti. Concedido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), a edição especial sobre Raul Cortez ganhou na categoria biografia. Mas o que começou modestamente tomou vulto e novos temas passaram a integrar a Coleção ao longo desses anos. -

O Í DIO No Cinema Brasileiro E O ESPELHO RECE TE

JULIAO GOÇALVES DA SILVA O ÍDIO no cinema brasileiro E O ESPELHO RECETE Dissertação apresentada ao Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, para obtenção do Título de Mestre em Multimeios Orientador: Prof. Dr. Fernão Pessoa de Almeida Ramos CAMPIAS 2002 iii FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA DO ISTITUTO DE ARTES DA UICAMP Silva, Juliano Gonçalves da. Si38i O índio no cinema brasileiro e o Espelho Recente. / Juliano Gonçalves da Silva. – Campinas, SP: [s.n.], 2002. Orientador: Fernão Pessoa Ramos. Dissertação(mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes. 1. Índio. 2. Cinema. 3. Imagem. 4. Estética. I. Ramos, Fernão Pessoa. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Artes. III. Título. (lf/ia) Título em ingles:“The indian in brazilian cinema and the recent mirror” Palavras-chave em inglês (Keywords): Indian – Cinema – Image - Aesthetic Titulação: Mestre em Multimeios Banca examinadora: Prof. Dr. Fernão Pessoa de Almeida Ramos Prof. Dr. José Soares Gatti Junior Profa. Dra. Neusa Maria Mendes de Gusmão Data da defesa: 28 de Agosto de 2002 Programa de Pós-Graduação: Multimeios iv Instituto de Artes Comissão de Pós-Graduação Defesa de Dissertação de Mestrado em Multimeios, apresentada pelo Mestrando Juliano Gonçalves da Silva - RA 994951, como parte dos requisitos para a obtenção do título de MESTRE EM MULTIMEIOS, apresentada perante a Banca Examinado:ra: Prof. Dr. Fernão Pessoa de A Ramos -D:MM:/IA Presidente/Orientador Prof. Dr. José Soares Gatti Junior -Artes/UFSCar Membro Titula:r Profa. Dra. Neusa Maria Mendes de Gusmão -FE Membro Titula:r 2 \..9 ~ ,f) UNrCA.MP (\- BmUOTECA CeNTRAL CtSAH LXtTES ~ v DESFNVOLVr:'~E;'iTO'MU_____--.--[jE COLf:ÇAO ,.