Modulhandbuch Informationswissenschaft (Master of Science)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Hans and Lily Hildebrandt Papers, 1899-1979

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf5779n7f0 No online items INVENTORY OF THE HANS AND LILY HILDEBRANDT PAPERS, 1899-1979 Finding aid prepared by Scott Wolf and Jocelyn Gibbs. The Getty Research Institute Research Library Special Collections and Visual Resources 1200 Getty Center Drive, Suite 1100 Los Angeles, California 90049-1688 Phone: (310) 440-7390 Fax: (310) 440-7780 Email Requests: http://www.getty.edu/research/conducting_research/library/reference_form.html URL: http://www.getty.edu/research/conducting_research/library ©1998 J. Paul Getty Trust. INVENTORY OF THE HANS AND 850676 1 LILY HILDEBRANDT PAPERS, 1899-1979 INVENTORY OF THE HANS AND LILY HILDEBRANDT PAPERS, 1899-1979 Accession no. 850676 Finding aid prepared by Scott Wolf and Jocelyn Gibbs Getty Research Institute Contact Information: The Getty Research Institute Research Library Special Collections and Visual Resources 1200 Getty Center Drive, Suite 1100 Los Angeles, California 90049-1688 Phone: (310) 440-7390 Fax: (310) 440-7780 Email Requests: http://www.getty.edu/research/conducting_research/library/reference_form.html URL: http://www.getty.edu/research/conducting_research/library/ Processed by: Scott Wolf Date Completed: May 1997, revised Apr 2004 Encoded by: Jenny Cashman and Philip Curtis, revised by Julio Vera ©1998 J. Paul Getty Trust. Descriptive Summary Title: Hans and Lily Hildebrandt papers Date (inclusive): 1899-1979 Collection number: 850676 Creator: Hildebrandt, Hans Hildebrandt, Lily, 1889-1974 Extent: ca. 28 linear ft. (64 boxes) Repository: Getty Research Institute Research Library Special Collections and Visual Resources 1200 Getty Center Drive, Suite 1100 Los Angeles, CA 90049-1688 Abstract: An essentially complete record of the life and work of art historian and critic, Hans Hildebrandt, and of his artist wife, Lily, reflecting their interests in modern art, architecture, and decorative arts, and their close friendships with a number of leading artists and architects. -

FOREIGN RIGHTS NON-FICTION Spring & Summer 2020

FOREIGN RIGHTS NON-FICTION Spring & Summer 2020 Rowohlt Rowohlt Hundert Augen Rowohlt.Berlin Kindler Wunderlich rororo Rowohlt Polaris rotfuchs Our Spring & Summer highlights THE 6 MINUTE SUCCESS HOMECOMING JOURNAL THE INSECT COLLECTOR THE TIME TRAVELLER’S WOMAN ON FIRE HANDBOOK Wolfgang Büscher HOMECOMING © Frank Zauritz In the middle of the woods, in the middle of Germany: Wolfgang Büscher‘s fascinating journey into its very core. Night after night, a boy stands at the window of his parents’ house and watches the sun as it disappears from view behind the rolling hills in the west. He roams through the woods with his friends, building wooden shacks which the foresters destroy. It’s the early sixties. Decades later, Wolfgang Büscher makes his childhood dream come true. He moves to the woods and experiences spring, summer and autumn there. An aristocratic family with a house on the border of Hessen and Westphalia where Büscher grew up gives him access to a hunting lodge in the middle of the woods, in the middle of Germany. This is where he puts up his camp bed. He has no electricity or running water. He prepares himself for quiet times alone, chopping wood and making fires, the odd hunting expedition, hiking, a marksmen’s festival, extreme loneliness and a nightly blackness never seen in the city. The year takes an unexpectedly dramatic turn as storms, heat and plagues of beetles kill half of the woods. And something else happens which turns everything on its head: Büscher’s mother dies that summer, meaning the house he grew up in is left empty, but full of memories. -

Die Rowohlt-Affäre DIE ZEIT/Feuilleton, Nr.39, 26.September 1969, S.16

DIE ZEIT/Feuilleton, Nr.39, 26.September 1969, S.16-17 Titel: «Frißt die Revolution ihre Verleger? — Unter- und Hintergründe einer Affäre im Hause Rowohlt» © 1969 DIE ZEIT und Dieter E. Zimmer Die Affäre Rowohlt Von Dieter E. Zimmer Die «Affäre Suhrkamp» vor bald einem Jahr war im Vergleich eine klare Sache: Ein selbstbewußtes und selbständiges Lektorat verlangte vom Ver- lagsleiter Mitbestimmung; da ihm diese nur in Grenzen gewährt wurde, zogen einige die Konsequenz und gingen. Der Rest waren ideologisierte Animositäten. Die «Affäre Rowohlt», die sich in den letzten Wochen in einer absurd anmutenden, aber dennoch zwangsläufigen Eskalation hochgespielt hat, ist ungleich verwickelter — stellenweise ist sie ein Thriller mit Hintertrep- penelementen, wie ihn Rowohlt nie verlegt hätte. Bei aller Unvergleichlichkeit haben beide Affären – wie andere, weniger spektakuläre auch – so etwas wie einen gemeinsamen Grund. Er besteht in der Aporie: daß revolutionär-sozialistische Literatur von kapitalisti- schen Firmen verbreitet wird; daß sich revolutionäre Autoren der Publi- zitätsmöglichkeiten von Unternehmen bedienen müssen, die sie bekämp- fen; daß Unternehmer Ideen verbreiten, die auf ihre eigene Abschaffung zielen. Man bewegt sich da in dem vagen Terrain zwischen Koopera- tionswilligkeit und; Feindschaft. Es herrscht eine Gereiztheit, in der jede Kleinigkeit eine Detonation auslösen kann. Darum auch ist die «Affäre Rowohlt» kennens- und verstehenswert: nicht nur, weil sie, wie auch immer, an die Substanz eines unserer wich- tigsten Verlagshäuser geht, sondern weil sie ein weiteres Paradigma dar- stellt für die Beziehungen zwischen «Revolution», und «Establishment»; weil sie die Problematik des «Liberalismus» heute in aller Kraßheit vor Augen stellt. Zu verstehen ist das, was im Reinbeker Rowohlt Verlag geschah, nur aus einer detaillierten Chronologie der Vorfälle. -

„Mich Muss Keiner

Unternehmen Holtzbrinck „Mich muss keiner Verlagsgruppe Holtzbrinck: Dafür, dass der Stuttgarter Medienriese nichts so sehr hasst wie Aufsehen, hat er in jüngster Zeit ziemlich viel Radau veranstaltet. Jetzt geht man wieder in sich. as Nichtganzdichte tritt zu- Eine Ausnahme bildete lange Zeit mal im Medienwesen in viel- nur die Verlagsgruppe Georg von Dfältige Erscheinung, beson- Holtzbrinck: Von den Ekstasen des ders in jüngster, wirtschaftlich rauer Wohls und Wehs drang wenig hinauf Zeit. Zum Großteil liegt dies daran, ins schön spießige, zurzeit herbstlich dass Neugier und Nachrede – jene schwer belaubte Wohnquartier Stutt- Spezialkräfte, die der Journalismus gart-Gänsheide, wo der drittgrößte so braucht wie das Kreischen der Re- Medienkonzern der Republik seine klame – leicht in Wichtigkeitskaspe- Zentrale hat in einem Gebäude, das rei und Weltfremdheit umschlagen. aussieht wie eine Frauenklinik von Viele der verrücktesten deutschen 1974 und wo die Stille so schwer las- Manager, darf man sagen, allerdings tet, dass selbst das Summen des auch einige der fabelhaftesten und Stroms in den Leitungen den Lärm wohl auch miserabelsten, gehen mor- der Welt noch übertönt. gens in Sende- und Verlagshäusern ein Auf dieser Insel liberaler Bieder- und abends wieder aus. Durchschnitt männerei schätzt man mehr noch ist selten. Man glaubt es ja nicht. als alles Marketing die Schriften Max Besonders scharf zutage treten die Webers, der den Geist des Kapita- Extreme, wenn die Geschäfte sehr lismus in „innerweltlicher Askese“ gut (wie bis 2000) oder sehr schlecht wirken sah, weil er nichts halte von (wie seit 2000) laufen: Keine andere Vergnügungs- und Verschwendungs- Branche lebte so lange so bravourös sucht, ja nicht einmal vom Vergnügen Ein Mann in seiner Zentrale: über ihre Verhältnisse, hat so vie- und vom Verschwenden allein. -

Modernism, Fiction and Mathematics

MODERNISM, FICTION AND MATHEMATICS JOHANN A. MAKOWSKY July 15, 2019 Review of: Nina Engelhardt, Modernism, Fiction and Mathematics, Edinburgh Critical Studies in Modernist Culture, Edinburgh University Press, Published June 2018 (Hardback), November 2019 (Paperback) ISBN Paperback: 9781474454841, Hardback: 9781474416238 1. The Book Under Review Nina Engelhardt's book is a study of four novels by three authors, Hermann Broch's trilogy The Sleepwalkers [2, 3], Robert Musil's The Man without Qualities [21, 23, 24], and Thomas Pynchon's Gravity's Rainbow and Against the Day [27, 28]. Her choice of authors and their novels is motivated by the impact the mathe- matics of the interwar period had on their writing fiction. It is customary in the humanities to describe the cultural ambiance of the interwar period between World War I and World War II as modernism. Hence the title of Engelhardt's book: Mod- ernism, Mathematics and Fiction. Broch and Musil are indeed modernist authors par excellence. Pynchon is a contemporary American author, usually classified by the literary experts as postmodern. arXiv:1907.05787v1 [math.HO] 12 Jul 2019 Hermann Broch in 1909 Robert Musil in 1900 1 2 JOHANN A. MAKOWSKY Thomas Pynchon ca. 1957 Works produced by employees of the United States federal government in the scope of their employment are public domain by statute. Engelhard's book is interesting for the literary minded mathematician for two reasons: First of all it draws attention to three authors who spent a lot of time and thoughts in studying the mathematics of the interwar period and used this experience in the shaping of their respective novels. -

Longlist Wettbewerb „Die Schönsten Deutschen Bücher 2014“

Longlist Wettbewerb „Die schönsten deutschen Bücher 2014“ Die erste Jury hatte insgesamt 803 Büchern zur Durchsicht vorliegen. Sie hat in allen 5 Sachgruppen zusammen 285 Bücher an die Zweite Jury weitergereicht. Gruppe 1: Allgemeine Literatur Henriette Herz Henriette Herz Die Andere Bibliothek, Berlin Robert James Fletcher Inseln der Illusion Die Andere Bibliothek, Berlin Albert Londres Ein Reporter und nichts als das Die Andere Bibliothek, Berlin James Agee, Walker Evans Preisen will ich die großen Männer Die Andere Bibliothek, Berlin Kati Marton Volksfeinde Die Andere Bibliothek, Berlin Johann Kasper Riesbeck Briefe eines reisenden Franzosen Die Andere Bibliothek, Berlin Macedonio Fernández Das Museum von Eternas Roman Die Andere Bibliothek, Berlin Grigori Kanowitsch Ewiger Sabbath Die Andere Bibliothek, Berlin Ilja Ilf, Jewgeni Petrow Das goldene Kalb Die Andere Bibliothek, Berlin Christian Döring (Hrsg.) Die Kometen (Reihe) Verschiedene Titel Die Andere Bibliothek, Berlin Henning Wagenbreth Plastic Dog Walde & Graf bei Metrolit, Berlin Berend Goos Ein Leben in Hamburg Junius Verlag, Hamburg Kurt Tucholsky Der Hund als Untergebener Officina Ludi, Großhansdorf Beate Berger Tante Karos Gefühl für Stil Berlin Verlag, Berlin / Piper Verlag Ana Nobre de Gusmao Die Gefangene von Emily Dickinson Weidle Verlag, Bonn Carl Nixon Settlers Creek Weidle Verlag, Bonn Sibylle Lewitscharoff Pong redivivus Insel Verlag, Berlin Ingrid Lausund u.a. Hysterikon u.a. Suhrkamp Verlag, Berlin Oswald Egger Euer Lenz Suhrkamp Verlag, Berlin Arno Schmidt „Und -

Das Programm 2018 / 19

19 / Das Programm 2018 2018 / 19 ROWOHLT THEATER VERLAG Das Programm 2018 / 19 Inhaltsverzeichnis Romane / Filme Daniel Kehlmann, Tyll S. 71 Peter Jordan, Schwejk S. 78 Stücke Julia von Lucadou, Die Hochhausspringerin S. 70 Peter Jordan, Störtebeker S. 79 Jochen Missfeldt, Steilküste S. 69 Peter Raffalt / Jonson, Volpone S. 76 Tug˘sal Mog˘ul / Christiane Hagedorn, Der kleine Spatz Maya Arad Yasur, Amsterdam S. 36 Annette Ramelsberger u. a., Der NSU-Prozess S. 69 Charlotte Roos / Lorca, In den Straßen keine Blumen S. 75 vom Bosporus S. 61 Thomas Arzt, Die Österreicherinnen S. 28 Wolfgang Schorlau, Das München-Komplott S. 68 Raoul Schrott / Euripides, Orestie S. 81 Tina Müller, Children of Tomorrow S. 42 Annie Baker, The Aliens S. 10 Wolfgang Schorlau, Rebellen S. 68 Ulrike Syha / Ibsen, Nora, Hedda und ihre Schwestern S. 74 Laura Naumann, Mit freundlichen Grüßen eure Pandora S. 22 Iva Brdar, Daumenregeln S. 46 Robert Seethaler, Das Feld S. 67 Koen Tachelet / Roth, Radetzkymarsch S. 73 Moritz Rinke, Westend S. 6 Mustafa Can, Die Farbe des Morgens an der Front S. 20 Heinz Strunk, Der goldene Handschuh S. 72 J.T. Rogers, Oslo S. 8 Caryl Churchill S. 58 Eva Trobisch, Alles ist gut S. 64 Frédéric Sonntag, B. Traven S. 48 Martin Crimp, Schlafende Männer S. 34 Juli Zeh, Leere Herzen S. 66 Kinder- und Jugendtheater Simon Stephens, Maria S. 12 Michel Decar, Nachts im Ozean S. 18 Kate Tempest, Hopelessly Devoted S. 40 John von Düffel, Die schönsten Neurosen unserer Lisa Danulat, Kinder von Nothingtown S. 88 Robert Alberdingk Thijm, Kalkutta, Karneval S. -

Literaturmagazin (Rowohlt): an Index Adam Siegel

Literaturmagazin (Rowohlt): An Index Adam Siegel Copyright © 2017 by Adam Siegel Literaturmagazin (Rowohlt) Index / 1 Introduction Am Anfang das Manifesto, a stance that the most conflicted and complex publishing house in West Germany could take without risk of irony: "Für eine neue Literatur - gegen den spätbürgerlichen Literaturbetrieb." Rowohlt Verlag, pioneer of the German paperback, the Manny Farber termite of West German publishing (Suhrkamp, of course, the white elephant). Literaturbetrieb -- typical German summation. Previously, the German Literaturbetrieb had been dominated by Gruppe 47. After the suspension of Gruppe 47, after 1968, the field lay open. Rowohlt's commitment to "die neue Literatur," both in the Literaturmagazin and the companion series Das neue Buch can be read in retrospect as a cultural history of West Germany during the seventies (which we might demarcate as having taken place between the 1972 Munich Olympics and the fall of Helmut Schmidt's government). The Seventies: “Atmosphäre muss gereinigt werden von allen (rechten und linken) Spielarten des Obskurantismus und Opportunismus, von dem Pfaffentum, das heute die marxistische Lehre verwaltet, ebenso wie von der bürgerlichen Feuilletonmafia.”1 Of course Rowohlt continued to publish Literaturmagazin until 2001. As the eighties progressed, the contents remained engagé, but more international. Which is to say, less German. Verlagsprogramme als Geschichte. Let the index serve as narrative. 1 Rundbrief zum Projekt "Literaturmagazin", mit Randbemerkungen von Peter O. Chotjewitz. Literaturmagazin 1, 1973, 226-228 [page 227]. Time has rendered its verdict. Literaturmagazin (Rowohlt) Index / 2 Literaturmagazin 1, 1973: Für eine neue Literatur - gegen den spätbürgerlichen Literaturbetrieb 1. Theorie und Kritik. 9 Lange, Hartmut. -

1 Klaus Stiller Bibliografische Notizen 1. Bibliografien HARTUNG, HARALD

Klaus Stiller Bibliografische Notizen 1. Bibliografien HARTUNG, HARALD: Experimentelle Literatur und Konkrete Poesie. Göttingen 1975 RIETHUS, HANS-OTTO / VOIGT, GERHARD: Was darf Dokumentarsatire? In: REINHOLD GRIMM / JOST HERMAND (Hrsg.): Basis. Jahrbuch für deutsche Gegenwartsliteratur, Bd. 6, Frankfurt a. M.. 1976 LENNARTZ, FRANZ: Deutsche Schriftsteller der Gegenwart. Einzeldarstellungen zur schönen Literatur in deutscher Sprache, Stuttgart 1978 RESCHKE, THOMAS: Klaus Stiller. In: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hg.: HEINZ LUDWIG ARNOLD. München, 1978 f. MUNZINGER ARCHIV / Internationales Biographisches Archiv: Klaus Stiller, in 4/ 1979 ff. PHILIPPON, JEAN: L’éspace culturel franco-allemand. Réception de la littérature francaise en R.F.A. (1950- 1975). Presses d’Europe. Nizza, Paris 1981 WIESNER, HARALD: Lexikon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. München 1981; 1987 International Authors and Writers Who’s Who. 9th Edition. International Biographical Centre. S. 619. Cambridge, England 1982 Wer ist Wer? Das deutsche Who’s Who. Bd. XXII. Lübeck 1983 ff. HAGE, VOLKER (Hrsg.): Deutsche Literatur 1983. Reclam Verlag. Stuttgart 1984 Internationale Bibliographie zur Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin 1984 LENNARTZ, FRANZ: Deutsche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts im Spiegel der Kritik. Stuttgart 1984 WETZEL, CHRISTOPH und VALENTIN: Lexikon der deutschen Literatur. Autoren und Werke. Stuttgart 1987 BRAUNECK, MANFRED: Autorenlexikon deutschsprachiger Literatur des 20. Jahrhunderts. S. 627. Reinbek 1988; erw., überarbeitete Neuausgabe 1995 Harenbergs Lexikon der Weltliteratur. Bd. 5. Harenberg Lexikon Verlag. Dortmund 1989 ff. KILLY, WALTHER (Hrsg.): Literaturlexikon. Bd. 11, S. 274-275. Gütersloh, München 1991 1 BRIEGLEB, KLAUS / WEIGEL, SIGRID (Hrsg.): Gegenwartsliteratur seit 1968. München 1992, S. 101-103 REINHARDT, STEPHAN: In: DIETZ-RÜDIGER MOSER (Hrsg.): Neues Handbuch der deutschen Gegenwartsliteratur. -

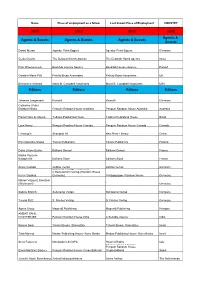

2019 2019 2019 2019 Agents & Scouts Agents & Scouts Agents

Name Place of employment as a fellow Last known Place of Employment COUNTRY 2019 2019 2019 2019 Agents & Agents & Scouts Agents & Scouts Agents & Scouts Scouts Daniel Mursa Agentur Petra Eggers Agentur Petra Eggers Germany Geula Geurts The Deborah Harris Agency The Deborah Harris Agency Israel Piotr Wawrzenczyk Book/lab Literary Agency Book/lab Literary Agency Poland Caroline Mann Plitt Felicity Bryan Associates Felicity Bryan Associates UK Beniamino Ambrosi Maria B. Campbell Associates Maria B. Campbell Associates USA Editors Editors Editors Editors Johanna Langmaack Rowohlt Rowohlt Germany Catherine (Cate) Elizabeth Blake Penguin Random House Australia Penguin Random House Australia Australia Flavio Rosa de Moura Todavia Publishing House Todavia Publishing House Brazil Lynn Henry Penguin Random House Canada Penguin Random House Canada Canada Li Kangqin Shanghai 99 New River Literary China Päivi Koivisto-Alanko Tammi Publishers Tammi Publishers Finland Dana Liliane Burlac Éditions Denoël Éditions Denoël France Maÿlis Vauterin- Bacqueville Editions Stock Editions Stock France Anvar Cukoski Aufbau Verlag Aufbau Verlag Germany Deutsche Verlags-Anstalt and C.Bertelsmann Verlag (Random House Karen Guddas Germany) Verlagsgruppe Random House Germany Marion Vazquez Boerzsei (Wichmann) ` ` Germany Sabine Erbrich Suhrkamp Verlag Suhrkamp Verlag Germany Teresa Pütz S. Fischer Verlag S. Fischer Verlag Germany Ágnes Orzóy Magvető Publishing Magvető Publishing Hungary AMBAR SAHIL CHATTERJEE Penguin Random House India A Suitable Agency India Ronnie -

DER SPIEGEL Jahrgang 2002 Heft 26

Werbeseite Werbeseite DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN Hausmitteilung 24. Juni 2002 Betr.: Titel, Franzen ls SPIEGEL-Redakteur Michael Sau- Aga, 42, Ende Februar den VW-Mana- ger Peter Hartz, 60, das erste Mal traf, ver- lief das Gespräch wenig ergiebig: fünf Minuten Kurzinterview, gemeinsam mit vier Kollegen, ohne große Botschaft. Seit- her war der Personalvorstand, der für den Kanzler den erstarrten Arbeitsmarkt wieder flottmachen soll, nicht mehr zu MONIKA ZUCHT / DER SPIEGEL sprechen. Unter strikter Geheimhaltung Sauga, Hammerstein, Hartz, Aust erarbeitete er mit mehreren kleinen, von- einander unabhängigen Expertengruppen einen umfassenden Reformplan. Vergangenen Freitag stellte er das Modell erstmals vollständig seinen Mitstreitern vor. Die SPIEGEL-Redak- teure Stefan Aust, Konstantin von Hammerstein und Michael Sauga kannten es schon: Ihnen hatte der Kom- missionschef vergangene Woche in der Wolfsburger VW- Zentrale fast drei Stunden lang seine Ideen erläutert. „Das wird einen Aufschrei geben“, war Hartz überzeugt. Auf jeden Fall wäre die Umsetzung seines Konzepts eine Re- volution im verkrusteten Arbeitslosenstaat Deutschland MIKE HUGHES / ZENIT (Seite 22). Ob im Land überhaupt der Wunsch nach Smoltczyk, Sarrazin großen Veränderungen besteht, erkundeten SPIEGEL- Reporter auf einem Streifzug durch die Republik. Sie trafen Reformwillige und Blockie- rer, Visionäre und Zauderer, darunter Politiker und Gewerkschafter ebenso wie Wirt- schaftsbosse und Globalisierungskritiker. So ließ sich Alexander Smoltczyk, 43, vom Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD) aus dem täglichen Kleinkrieg gegen die Hauptstadtschulden berichten; Dirk Kurbjuweit, 39, fragte McKinsey-Chef Jürgen Kluge nach dessen Ideen für den Umbau einer stagnierenden Gesellschaft. Fiona Ehlers, 32, besuchte in China den ThyssenKrupp-Manager Hartmut Heine, der den Bau des Transrapid in Schanghai überwacht: „Er wundert sich immer noch darüber, wie schnell dort aus einem Großprojekt Realität wird“, sagt Ehlers (Seite 136). -

Pktimeline 011517

Kahn + Associates, Paris / [email protected] Kahn + Associates, Paris / [email protected] INRAP O8 K9 Espace Web INRAP 20.09.2007 Dieses Schaubild wurde von Dynamic Diagrams und ACTIV-CONSULT in den I5 ACTIV-CONSULT Multimedia und Training D7 Encyclopedia of Life Sciences HGV G10 Macmillan Education Australia B11 Nature Neuroscience M5 Schäffer-Poeschel Urban & Fischer Bibliothèque Nationale de France Organisation du Site Draft_04 / 09 Decembre 2003 I4 ACTIV-Publisher P11 euroscript P4 Hit-Radio Antenne I10 Macmillan Heinemann D10 Nature Japan P12 Scherz Verlag Monaten April bis Mai 1999 entwickelt. Es umfaßt Informationen von über 150 Drawn by Eva-Lotta Lamm N10 Alexander Fest Verlag A7 Evanovich.com P3 Hit-Radio Antenne Sachsen H11 Macmillan Heinemann Mexico C10 Nature Structural Biology L11 Schroedel Verlag N4 VDI Verlag Page 1, July 1998 Drawn by Ralf Bähren VERLAGSGRUPPE Websites der Unternehmen der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck. Das M11 Alfons Lernsoftware O5 Hit-Radio Antenne Sachsen-Anhalt E12 Macmillan Hong Kong I2 Navigo M12 Schulbuchverlag E. Dorner I1 Veranstaltungsforum der Verlagsgruppe | | | | | | Schaubild zeigt alle derzeit verfügbaren Websites, die wichtigsten Inhalte sowie P8 Antenne Mecklenburg-Vorpommern M3 Fachverlag Verlagsgruppe Handelsblatt G11 Macmillan India G6 New Palgrave Dictionaries F4 Scientific American Georg von Holtzbrinck Returns & Exchanges System Alignment Today Holtzbrinck Web Map P5 Antenne Thüringen D1 Farrar, Straus & Giroux. J4 Infoseek D12 Macmillan Language House M9 Nicolai Verlag F1