Zeughauskino Programm

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ernst Thälmann – Führer Seiner Klasse (1955) Propaganda Für Arbeiterklasse, Partei Und Heroismus

Ernst thälmann – FührEr sEinEr KlassE (1955) Propaganda für Arbeiterklasse, Partei und Heroismus 1 FilmographischE angabEn . 3 2 Filminhalt . 3 3 HistorischE KontExtualisiErung . 5 4 DiDaKtischE übErlEgungEn . 8 5 ArbEitsanrEgungEn . 11. 6 MatErial . 13 Material 1: Was ist Propaganda? . 13 Material 2: Ernst Thälmann – historische Figur und Mythos . 14 Material 3: Historische Traditionen der SED . 17 Material 4: Umgang der SED mit der nationalsozialistischen Vergangenheit . 20 Material 5: Produktionsbedingungen des Films . 21 Material 6: Propaganda oder Wirklichkeit? . 24 Material 7: Filmische Mittel des Propaganda-Films und ihre Wirkung . 25 Material 8: Zeitgenössische Kritiken des Films . 28 7 LitEratur . 29 2 Unterrichtsmaterial Ernst Thälmann – Führer seiner Klasse www.ddr-im-film.de 1 FilmographischE angabEn Regie Kurt Maetzig Drehbuch Willi Bredel, Michael Tschesno-Hell, Kurt Maetzig Kamera Karl Plint- zner, Horst E. Brandt schnitt Lena Neumann Musik Wilhelm Neef bauten Otto Erdmann, Willy Schiller, Alfred Hirschmeier Kostüme Gerhard Kaddatz produktion DEFA-Studio für Spielfilme (Potsdam-Babelsberg) uraufführung 07.10.1955, Ost-Berlin/Volksbühne Länge 140 Minuten FsK ab 12 Auszeichnungen Karlovy-Vary-Filmfestival 1956: Preis für den be- sten Schauspieler an Günther Simon Darstellerinnen | Darsteller Günther Simon (Ernst Thälmann), Hans-Peter Minetti (Fiete Jansen), Karla Runkehl (Änne Jansen), Paul R. Henker (Robert Dirhagen), Hans Wehrl (Wilhelm Pieck), Karl Brenk (Walter Ulbricht), Michel Piccoli (Maurice Rouger) Gerd Wehr (Wilhelm Florin), Walter Mar- tin (Hermann Matern), Georges Stanescu (Georgi Dimitroff), Carla Hoffmann (Rosa Thälmann), Erich Franz (Arthur Vierbreiter), Raimund Schelcher (Krischan Daik), Fritz Diez (Hitler), Hans Stuhr- mann (Goebbels) u.a. 2 Filminhalt Der Film behandelt das Leben des Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutschlands, Ernst Thälmann, in den Jahren von 1930 bis zu seinem Tode 1944. -

Pamięć Lat Nazizmu W Niemieckim Filmie Fabularnym Lat 1946-1955

http://dx.doi.org/10.18778/7969-559-1 Konrad Klejsa – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Zakład Historii i Teorii Filmu 90-236 Łódź, ul. Pomorska nr 171/173 RECENZENT Ewelina Nurczyńska-Fidelska REDAKTOR INICJUJĄCY Urszula Dzieciątkowska REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Katarzyna Gorzkowska SKŁAD I ŁAMANIE Oficyna Wydawnicza Edytor.org Lidia Ciecierska PRZYGOTOWANIE KADRÓW FILMOWYCH Mikołaj Zacharow PROJEKT OKŁADKI Adrian Dutkowski Na okładce wykorzystano kadr z filmu Przygody Wernera Holta (reż. Joachim Kunert, NRD 1965) Publikacja powstała w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki przyznanego na podstawie decyzji nr 4298/B/H03/2011/40 © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015 © Copyright for this edition by Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, Łódź 2015 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT Wydanie I. W.06773.14.0.M Ark. wyd. 27,0; ark. druk. 26,125 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: ISBN 978-83-7969-559-1 e-ISBN 978-83-7969-560-7 Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT: ISBN 978-83-87870-93-5 Spis treści Podziękowania 7 Wprowadzenie 9 Rozdział I. Okres 1945–1949: kino doby denazyfikacji w strefach okupowanych Niemiec 37 1.1. Mordercy są wśród nas: traumy pośród ruin 60 1.2. Projektowanie modelowej przeszłości 80 1.3. W kostiumie melodramatu 87 1.4. Między pokoleniami 95 1.5. Problem antysemityzmu 108 1.6. Obrazy obozów 111 Rozdział II. Kino Niemieckiej Republiki Demokratycznej do 1965 roku: antyfa- szyzm jako doktryna 123 2.1. Bohaterscy oponenci Hitlera 136 2.2. Honor munduru 153 2.3. Nowi sojusznicy: ZSRR 166 2.4. Wróg zewnętrzny: mordercy są wśród nich 171 2.5. Kraj po denazyfikacji: NRD jako alternatywa 183 2.6. -

Deutsche Nationalbibliografie 2014 B 12

Deutsche Nationalbibliografie Reihe B Monografien und Periodika außerhalb des Verlagsbuchhandels Wöchentliches Verzeichnis Jahrgang: 2014 B 12 Stand: 19. März 2014 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2014 ISSN 1869-3954 urn:nbn:de:101-ReiheB12_2014-9 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. In Reihe B werden Medienwerke, die außerhalb des Ver- den, sofern sie eine eigene Sachgruppe haben, innerhalb lagsbuchhandels erscheinen, angezeigt. Außerhalb des der eigenen Sachgruppe aufgeführt, ansonsten unter der Verlagsbuchhandels erschienene Medienwerke die von Sachgruppe des Gesamtwerkes. Innerhalb der Sachgrup- gewerbsmäßigen Verlagen vertrieben werden, werden -

In the Soviet Cinema of the Cold War

Diacronie Studi di Storia Contemporanea N° 30, 2 | 2017 Ponti fra nazioni e continenti Spy and Counterspy as a “Cultural Hero” in the Soviet Cinema of the Cold War Viktoria A. Sukovataya Electronic version URL: http://journals.openedition.org/diacronie/5689 DOI: 10.4000/diacronie.5689 ISSN: 2038-0925 Publisher Association culturelle Diacronie Electronic reference Viktoria A. Sukovataya, « Spy and Counterspy as a “Cultural Hero” in the Soviet Cinema of the Cold War », Diacronie [Online], N° 30, 2 | 2017, document 3, Online since 29 July 2017, connection on 19 April 2019. URL : http://journals.openedition.org/diacronie/5689 ; DOI : 10.4000/diacronie.5689 Creative Commons License Diacronie Studi di Storia Contemporanea 30, 2/2017 Ponti fra nazioni e continenti: diplomazia, immaginari e conoscenze tecniche Spy and Counterspy as a “Cultural Hero” in the Soviet Cinema of the Cold War Viktoria A. SUKOVATAYA Per citare questo articolo: SUKOVATAYA, Viktoria A., «Spy and Counterspy as a “Cultural Hero” in the Soviet Cinema of the Cold War», Diacronie. Studi di Storia Contemporanea : Ponti fra nazioni e continenti: diplomazia, immaginari e conoscenze tecniche, 30, 2/2017, 29/7/2017, URL: < http://www.studistorici.com/2017/07/29/sukovataya_numero_30/ > Diacronie Studi di Storia Contemporanea → http://www.diacronie.it Rivista storica online. Uscita trimestrale. [email protected] Comitato di direzione: Naor Ben-Yehoyada – João Fábio Bertonha – Christopher Denis-Delacour – Maximiliano Fuentes Codera – Anders Granås Kjøstvedt – John Paul Newman – Deborah Paci – Niccolò Pianciola – Spyridon Ploumidis – Wilko Graf Von Hardenberg Comitato di redazione: Jacopo Bassi – Luca Bufarale – Gianluca Canè – Fausto Pietrancosta – Alessandro Salvador – Matteo Tomasoni Diritti: gli articoli di Diacronie. -

Newsletter 01/09 DIGITAL EDITION Nr

ISSN 1610-2606 ISSN 1610-2606 newsletter 01/09 DIGITAL EDITION Nr. 243 - Januar 2009 Michael J. Fox Christopher Lloyd LASER HOTLINE - Inh. Dipl.-Ing. (FH) Wolfram Hannemann, MBKS - Talstr. 3 - 70825 K o r n t a l Fon: 0711-832188 - Fax: 0711-8380518 - E-Mail: [email protected] - Web: www.laserhotline.de Newsletter 01/09 (Nr. 243) Januar 2009 editorial Hallo Laserdisc- und DVD-Fans, zwischen zwei Double Features (ein Hallo Laser Hotline Team, liebe Filmfreunde! Film vor Mitternacht, der zweite da- aus Eurem letzten Editorial (Newsletter Nr. 242) meine ich herauszuhören ;-) , dass der Herzlich willkommen zur ersten Ausga- nach) oder dem überlangen gewöhnliche Sammler von Filmen, Musik und be unseres Newsletters im Jahre 2009! AUSTRALIA, den Theo fachmännisch was auch immer, irgendwann auf den Down- Allen unseren guten Vorsätzen für das so aufbereitete, dass es kurz vor Mit- load via Internet angewiesen sein wird. Ich neue Jahr zum Trotz leider wieder mit ternacht eine Pause gab. Immerhin fan- denke (hoffe), nein! Ich verstehe alle Be- fürchtungen, dennoch, solange unsere Gene- etwas Verspätung. Alte Gewohnheiten den sich für alle Filmpakete auch Zu- ration lebt, wird es runde Scheiben geben! los zu werden ist eben nicht so einfach. schauer – wenn auch nicht sehr viele. Glaubt mir! Aber es gilt natürlich wie immer unser Doch aller Anfang ist schwer. Hier wird Das Internet ist im Access-Bereich bei der Leitspruch: “Wir arbeiten daran!” Ein sicherlich bei der nächsten Silvester- doppelten Maximalrate von DVD angelangt, dennoch tun sich alle VOD (video on Gutes hat die kleine Verspätung je- Film-Party die Mundpropaganda zu demand)- Dienste extrem schwer. -

Kultur. Kino.Düsseldorf

biograph Titel 03-15_biograph Titel 12/09 22.02.15 14:43 Seite 1 Kultur. Kino. Düsseldorf. März 2015 35. Jhg. www.biograph.de .TOD DEN HIPPIES!! ES LEBE DER. Frauenberatungsstelle Düsseldorf e. V. .PUNK. .EIN FILM VON OSKAR ROEHLER. www.eslebederpunk.x-verleih.de JKT Anzeige Biograph_Layout 1 11.02.15 16:06 Seite 1 ouvertüre 03-15_Playtime 01/09 EA 21.02.15 21:53 Seite 1 Ouvertüre von Hans Hoff 03 MÄRZ HÖHEPUNKTE Sonntag 16:30 Uhr it’s teatime 01 Trio Contemporaneo „Brückenschläge“ 10,– VVK/12,– AK FLÜGELSAAL Freitag 20:00 Uhr Kalle Pohl VORPREMIERE 06 „Selfi in Delfi“ 16,– VVK/18,– AK SCHAU STALL Sonntag 20:00 Uhr Sekt and the City II: 08The Cat Pack „Die spritzigste Scheidungs- Der Zwang zur Meinung party des Jahrhunderts“ Möchte noch jemand eine Meinung haben? Ich hätte wurde. Aber nein, das sind ja unsere Freunde, Pan - 16,– VVK/18,– AK welche abzugeben. Günstig. Ich habe zu viele davon. zerabnehmer und Öllieferanten. SCHAU STALL Ehrlich gesagt hatte ich eine Zeitlang zu allem eine Mei - So genau weiß ich das aber alles nicht, weil es nicht Freitag 20:00 Uhr nung, weil ich meinte, überall mitreden zu müssen. Ich geht, von allen Themen alles zu wissenalle Fragen be - 13 Sia Korthaus „Sorgen? Mache ich mir morgen!“ war quasi im JauchPlasbergWillMaischbergerIllner- ant worten zu können. Warum etwa wird der US-Prä - 16,– VVK/18,– AK Mo dus. Das ist mir inzwischen ehrlich gesagt zu an - sident, der per Drohne massenhaft Menschen töten STALL strengend geworden. Ich finde, für eine ordentliche lässt, die nie einen Gerichtssaal gesehen haben, nicht SCHAU Meinung sollte man sich gründlich informieren und angeklagt? Wer hat in der Ukraine recht? Wie viele Samstag 20:00 Uhr Frau Höpker nicht nur so ein paar Dinge vom Hörensagen vermen- Flüchtlinge muss ich aufnehmen, bevor ich Überla- 14 bittetAUSVERKAUFT! zum Gesang 2015 gen und dann als steile These aufbereiten. -

Newsletter 16/07 DIGITAL EDITION Nr

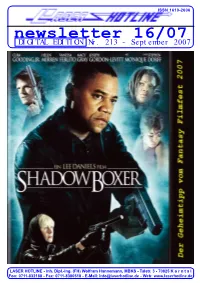

ISSN 1610-2606 ISSN 1610-2606 newsletter 16/07 DIGITAL EDITION Nr. 213 - September 2007 Michael J. Fox Christopher Lloyd LASER HOTLINE - Inh. Dipl.-Ing. (FH) Wolfram Hannemann, MBKS - Talstr. 3 - 70825 K o r n t a l Fon: 0711-832188 - Fax: 0711-8380518 - E-Mail: [email protected] - Web: www.laserhotline.de Newsletter 16/07 (Nr. 213) September 2007 editorial Hallo Laserdisc- und DVD-Fans, den fast 100 Seiten der vorigen Ausga- schon beängstigend. Die immer perfek- liebe Filmfreunde! be leider unvermeidlich. Damit sind ter werdenden CGI-Effekte, auf die Bekanntlich bleiben Ausnahmezustän- wir nun wieder ”Back on Track”, wie sich solche Mainstreamfilme verlassen, de immer länger bestehen als erwartet. die Amerikaner sagen würden. Will werden über kurz oder lang zu einer Und dass momentan bei uns ein solcher heissen: die kommenden Ausgaben Übersättigung beim Publikum führen. Ausnahmezustand vorherrscht, dürfte unseres Newsletters werden wieder im Eine Chance also für kleinere, intelli- Ihnen spätestens seit der Lektüre des altbekannten Layout inklusive Grafi- gentere Produktionen, die dann hof- vorigen Newsletters klar geworden ken erscheinen. Aber ganz ohne Grafik fentlich auch einen Verleiher und ein sein. Hatten wir dort bereits weitestge- wollten wir Ihnen die vorliegende Aus- paar mutige Kinomacher finden wer- hend auf eine grafische Gestaltung ver- gabe nicht präsentieren, wie Sie an- den. Wer jetzt also SHADOWBOXER zichtet, so setzen wir dieses Prinzip hand des Titelblattes unschwer erken- nicht auf dem Fantasy Filmfest gese- auch in dieser Ausgabe fort. Und der nen können. SHADOWBOXER war hen hat, dem bleibt nur noch der Griff Erfolg gibt uns Recht. Nicht nur, dass eines jener absoluten Highlights, die zur DVD. -

Hörspielheft März 2021

Liebe Hörspielhörer*innen und –heftleser*innen, Inhalt: am 12. März startet SWR 2 mit dem Podcast „Das Djatlow- Vorwort / Inhalt 2 Massaker. Das Hörspiel wird erst ab 22. März auch im Radio zu Radio- Programmübersicht Februar 2021 3 hören sein. Der gelungenen Inszenierung von Mark Ginzler liegt ein Skript von Robert Weber zu Grunde. Wer dessen Werke kennt, wird Detailinfos zu den Hörspielen im Februar 2021 18 wissen, auf was er sich hier freuen kann. Weber gelingt es, um den Frei verfügbare Hörspiele (Februar 2021) 105 realen, aber mysteriösen Kern ein facettenreiches Stück zu erzählen, das den Hörer schnell gefangen nimmt. Im OhrCast 106 Hörspiele im Handel (Februar 2021) 139 haben wir mit dem Autor gesprochen. Hier kann man das Gespräch Inhaltsverzeichnis 162 noch nachhören: https://hoerspieltipps.net/ohrcast/ohrcast106.html Auch daneben gibt es einiges an Hörenswertem. NDR Info Spezial sendet beispielsweise vom 1. bis 9. März Hörspieladaptionen von Literaturklassiker von Storm bis Goethe. Ab 8. März sendet WDR 3 das 16teilige Hörspiel „Vom Wind verweht – Die Prissy Edition“ eine Neufassung des bekannten und etwas in Verruf geratenen Stoffes. Daneben gibt es noch viel zu entdecken, u. a. ein neuer Bodo Traber (Once a Beauty) und ein neues Stück von Dunja Arnaszus (Tabula Rasa) – beides am 5. März. Aber sehet selbst …. Viel Spaß beim Stöbern! Olaf Diese Übersicht der Hörspiele wird zusammengestellt von hoerspieltipps.net Ich bedanke mich für die Infos bei allen produzierenden Sender und Label – und natürlic bei allen wachen Augen, die mich auf fehlende Hörspiele, Programmänderungen u. ä. aufmerksam machen. 2 Hörspielprogramm im Radio im März 2021 Montag, 1. -

30. Woche Samstag, 18

30. Woche Samstag, 18. Juli 2020 06.15 Uhr HD// 25' Schloss Einstein Jugendserie Deutschland 1998 - 2016 Staffel 16, Folge 742 06.40 Uhr HD// 25' Schloss Einstein Jugendserie Deutschland 1998 - 2016 Staffel 16, Folge 743 07.05 Uhr HD/// 25' Lena will Menschen retten Film von Alexander Preuss aus der Reihe „Schau in meine Welt“ [kurz] Lena wohnt im Allgäu und liebt Berge über alles. Besonders das Klettern hat es ihr angetan. Seit einem Jahr engagiert sich die 12-Jährige mehrmals pro Woche bei der Jugendbergwacht Bayern. Um im Ernstfall Menschen retten zu können, absolviert die Schülerin gemeinsam mit anderen Jugendlichen ein straffes Programm. [lang] Lena wohnt im Allgäu und liebt Berge über alles. Besonders das Klettern hat es ihr angetan. Seit einem Jahr engagiert sich die 12-Jährige mehrmals pro Woche bei der Jugendbergwacht Bayern. Um im Ernstfall Menschen retten zu können, absolviert die Schülerin gemeinsam mit anderen Jugendlichen ein straffes Programm. Dazu gehört unter anderem sicheres Klettern, medizinische Erstversorgung, Wetterkunde, das Bergen und Abseilen von Verletzten aus unwegsamen Gebieten und vieles mehr. Besonders stolz ist Lena auf ihre Fähigkeit, sich angstfrei aus großer Höhe, 50 – 60 Meter, abzuseilen, um im Notfall schnell helfen zu können. Sie weiß genau, dass im Ernstfall jede Sekunde zählt und jeder Handgriff sitzen muss. (Erstsendung: 24.06.18/KI.KA) 07.30 Uhr HD/// 30' selbstbestimmt! Leben mit Behinderung Moderation: Martin Fromme [kurz] Urlaub in Corona-Zeiten Die Urlaubszeit steht vor der Tür. Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist als sonst, möchte Moderator Martin Fromme auf Reisen gehen und über Mobilität und Barrierefreiheit sprechen. -

POLYPHON-Produzent Wolfgang Rademann L

Das Studio Hamburg Magazin motive12 | 2009 studio talk Werbefilmer in den Studios special 60 Jahre Deutsche Wochenschau GmbH am set Synchronisation für Larrson-Bestseller Happy Birthday: POLYPHON-Produzent Wolfgang Rademann L Im Rampenlicht 2009 war ein Jahr mit großen Herausforderungen, nicht nur durch titel 3 den ökonomischen Tsunami, der in den USA ausgelöst wurde. Denn mit dem Tod von Michael Rasch hat Studio Hamburg ei- news 4 – 5 nen engagierten und höchstqualifizierten Atelier- und Technik- nachruf 6 Geschäftsführer verloren, der uns als Kollege sehr fehlen wird. Studio Hamburg hat 2009 mit einem Geschäftsvolumen von etwa special 7 – 9 270 Millionen Euro das Niveau des Vorjahres gehalten. Die aktuelle Wirtschaftskrise birgt jetzt die große Chance, sich strukturell den im focus 10 – 11 neuen Marktgegebenheiten anzupassen: So sind wir überzeugt, porträt 12 – 13 für das neue Jahr gerüstet zu sein und ein ähnlich gutes Ergebnis wie 2009 erzielen zu können. Dafür sprechen zahlreiche Projekte, studio talk 14 – 16 die wir Ihnen in dieser Ausgabe der motive vorstellen möchten. Neben den vielen Preisen, die die Produktionsfirmen Studio Ham- ticker 17 burg Produktion, Cinecentrum, POLYPHON, Blondheim TV und nachwuchs 18 Beckground TV mit ihren Formaten erzielten, steht vor allem ein Mann im Mittelpunkt, ohne den die Geschichte des Fernsehens am set 19 – 20 weniger erfolgreich verlaufen wäre: Wolfgang Rademann, Produ- zent von TV-Ereignissen wie „Die Schwarzwaldklinik“, „Die Pe- kino 21 ter Alexander Show“ „Hotel Paradies“ oder „Das Traumschiff“, sendetermine 22 feierte seinen 75. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich und hof- fen auf noch viele gemeinsame Programmstunden. zahlen & zitate 23 Von neuen Aufträgen berichten wir – besonders in diesen Zeiten – immer gern, und so freuen wir uns u. -

2021 September Oktober November Dezember

Puchheim Juli August 2021 September Oktober November Dezember Vorwort Sehr verehrtes Publikum, in der Hoffnung die Corona-Pandemie so langsam aber sicher hinter uns zu lassen, haben wir für die zweite Jahreshälfte ein attraktives Programm zusammengestellt. Wir hoffen wieder unser gesamtes Programm durchführen zu können. In dieser zweiten Jahreshälfte haben wir einen kleinen Märchen- schwerpunkt organisiert, bei dem auch die Musikschule, die Bibliothek, die vhs und der Kulturverein Puchheim e.V. mitmachen. Im Juli werden mit Schüler:innen der Grundschule Süd Märchen im PUC aufgenommen und beim Sternderlmarkt an Hörstationen präsentiert. Im September findet ein Märchentag in Puchheim-Ort mit Märchenwanderung und Märchenkino Open-Air statt. Im Dezember wird es einen lebenden Adventskalender in ganz Puchheim geben mit täglichen Aktionen u.a. zu Märchen. Das PUC ist mit der „Hexenweihnacht“, einem Puppenspiel für die ganze Familie, dabei. Zum Abschluss kommen Liesl Weapon sowie Andreas Bittl und zeigen die bairische Version von Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. In den letzten beiden Juliwochen feiert die Stadt Puchheim ihren zehn- jährigen Geburtstag auf zehn Bühnen im Stadtgebiet. Das PUC ist mit dem Big Band Festival und einem Kammerkonzert dabei. Erstmals wird ein American Roots Festival am amerikanischen Unab- hängigkeitstag, dem 04.07.21, Open-Air auf dem PUC-Hügel stattfin- den, bei dem akustischer Blues, Gospel und akustischer Jazz erklingen werden. Trotz der Corona-Pandemie versuchen wir weiterhin die ganze Vielfalt kultureller -

Sozialistische Filmkunst Eine Dokumentation Sozialistische Filmkunst

Klaus-Detlef Haas, Dieter Wolf (Hrsg.) Sozialistische Filmkunst Eine Dokumentation Sozialistische Filmkunst 90 MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 1 Rosa-Luxemburg-Stiftung Manuskripte 90 MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 2 MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 3 Rosa-Luxemburg-Stiftung KLAUS-DETLEF HAAS, DIETER WOLF (HRSG.) Sozialistische Filmkunst Eine Dokumentation Karl Dietz Verlag Berlin MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 4 Rosa-Luxemburg-Stiftung, Reihe: Manuskripte, 90 ISBN 978-3-320-02257-0 Karl Dietz Verlag Berlin GmbH 2011 Satz: Elke Jakubowski Druck und Verarbeitung: Mediaservice GmbH Druck und Kommunikation Printed in Germany MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 5 Inhalt Vorwort 11 2005 | Jahresprogramm 13 Günter Reisch: Erinnern an Konrad Wolf an seinem 80. Geburtstag 15 Mama, ich lebe Einführung | Programmzettel 17 Sterne Einführung | Programmzettel 22 Busch singt Teil 3. 1935 oder Das Faß der Pandora Teil 5. Ein Toter auf Urlaub Programmzettel 27 Solo Sunny Programmzettel 29 Der nackte Mann auf dem Sportplatz Programmzettel 30 Goya oder Der arge Weg der Erkenntnis Einführung | Programmzettel 32 Ich war neunzehn Programmzettel 38 Professor Mamlock Programmzettel 40 Der geteilte Himmel Einführung | Programmzettel 42 Addio, piccola mio Programmzettel 47 Leute mit Flügeln Programmzettel 49 MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 6 2006 | Jahresprogramm 51 Sonnensucher Programmzettel 53 Lissy Programmzettel 55 Genesung Programmzettel 57 Einmal ist keinmal Programmzettel 59 Die Zeit die bleibt Programmzettel