Los Intelectuales Y La Globalización

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Prehistoria Y Protohistoria De Benito Pérez Galdós

ENRIQUE RUIZ DE LA SERNA SEBASTIÁN CRUZ QUINTANA PREHISTORIA Y PROTOHISTORIA DE BENITO PÉREZ GALDÓS CONTRIBUCIÓN A UNA BIOGRAFÍA EDICIONES DEL EXCMO. CA BILDO INSULAR DE GRAN CANA RIA Entre los primordiales propósi tos del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria se ha contado siem pre el estímulo y exaltación de to das las actividades del espíritu en la Isla. Para hacer más eficiente ese propósito, el Excmo. Cabildo, a través de su Comisión de Educa ción y Cultura, ha emprendido unas cuidadas ediciones que abar can diversas ramas del saber y de la creación literaria. Entre otros textos, se publica rán antologías, monografías y ma nuales en que se presenten y estu dien aspectos relativos a nuestras Islas; y se reeditarán, además, obras que por su rareza, por su importancia o por su antigüedad, merezcan ser divulgadas. A com petentes especialistas se encomen darán los prólogos y notas, así co mo cada una de las ediciones. Esta empresa editorial constará de las secciones siguientes: 1.—Lengua y literatura. 11.—Bellas Artes. 111.—Geografía e historia. IV.—Ciencias. V.—Libros de antaño. VI.—Varia. DONACIÓN Cabildo Insular de Gran Canaria Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria (Comisión de Educación y Cultura) 1 LENGUA Y LITERATURA (Al cuidado de Ventura Doreste y de Alfonso Armas) ENRIQUE RUIZ DE LA SERNA SEBASTIÁN CRUZ QUINTANA PREHISTORIA Y PROTOHISTORIA DE BENITO PÉREZ GALDÓS CONTRIBUCIÓN A UNA BIOGRAFÍA Prólogo de ALFONSO ARMAS AYALA ¡:‘i :“ ¡ N.° c:d /qoçq 7 :: ‘973 Depósito Legsl G. C. 344-69 Lit. Sssvedra-CI. E. Fuentes, 33-Lss Palmss La biografía de un personaje comienza mucho antes del año de su nacimiento, ya que desde mucho antes comienzan a actuar las fuerzas secretas que han de influir sobre ella. -

El Neobarroco

EL NEOBARROCO EDITORIAL EDITORIAL Si bien el barroco en el viejo mundo abarcó todas las disciplinas del arte, la música, la pintura, la poesía, e incluso la arquitectura que elevó así su modo de concebir hasta los cielos con sus catedra- les, y con ello impregnó además la urbe de su sentido, el hábitat del género humano vuelto barroco, y allí quedó acompañando el devenir, los tiempos de ese lector que urde paso a paso su incalculable laberinto con un barroco a cuestas; en nuestra América con nuestras catedrales de segundas a san- gre y fuego, un mestizaje atónito desde lo invisible compone su mundo, arma sus notas musicales, sus palabras hasta la desmesura Sor Juana, Trilce, en paracaídas los poemas, una substancia que nace en los bordes y los lindes y compone y recompone explicándose tan igual y tan distinto las REVISTA SIMPSON 7 | NUMERO CUATRO REVISTA brutas montoneras, el despojo y los finados asomados tras las pircas de suelos criminales, adonde, adonde, aquí, adonde usted pise las palabras escarbando la tierra, ejércitos profesionales, hacien- das y bananeras, el carbón sucio como acciones en subasta, en lo recóndito de silicosis, la mujer, el 3 hombre, acampados en la miseria, el hilo de una historia perdida en vertientes subalternas, allí las cordilleras de los espíritus, un canto que surge de las hondonadas y se instala irrigando campos y ferias, punto y contrapunto, verso y verso, ocupando los desiertos artificiales del progreso como féretro que cruje y resquebraja en el alma de una cueca, barrocos de sorpresa, la multitud y -

Delors, Jacques (1994). “Los Cuatro Pilares De La Educación”

Delors, Jacques (1994). "Los cuatro pilares de la educación", en La Educación encierra un tesoro . México: El Correo de la UNESCO, pp. 91-103. LOS CUATRO PILARES DE LA EDUCACIÓN El siglo XXI, que ofrecerá recursos sin precedentes tanto a la circulación y al almacenamiento de informaciones como a la comunicación, planteará a la educación una doble exigencia que, a primera vista, puede parecer casi contradictoria: la educación deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognoscitiva, porque son las bases de las competencias del futuro. Simultáneamente, deberá hallar y definir orientaciones que permitan no dejarse sumergir por la corrientes de informaciones más o menos efímeras que invaden los espacios públicos y privados y conservar el rumbo en proyectos de desarrollo individuales y colectivos. En cierto sentido, la educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar por él. Con esas perspectivas se ha vuelto imposible, y hasta inadecuado, responder de manera puramente cuantitativa a la insaciable demanda de educación, que entraña un bagaje escolar cada vez más voluminoso. Es que ya no basta con que cada individuo acumule al comienzo de su vida una reserva de conocimientos a la que podrá recurrir después sin limites. Sobre todo, debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le presente de actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un mundo en permanente cambio. -

Extended School Partnership Showcase March 2020

extended School PartnerShiP Showcase March 2020 Chula ViSta high SChool of CreatiVe and PerforMing artS & herbert hooVer high SChool ShowCaSe Extended School Partnership | Museum of Contemporary Art San Diego | 3 preface Following the decision to close the museum de educación y enlace preguntó: ¿cómo to the public on Saturday, march 14, 2020, seguimos presentando las exhibiciones del Spring ESp Showcase prefacio Education & Engagement asked: how do we programa colaborativa escolar (ESp por sus ExpoSición ESp dE primavEra still host Extended School partnership (ESp) siglas en inglés) durante este tiempo sin How do you host a showcase of student work when the Museum building is closed? Showcases during this unprecedented time? precedentes? muchos de los educadores y ¿Cómo organizar una exposición de trabajo de los estudiantes cuando el edificio del Museo está cerrado? many of the educators and teachers had been maestros habían estado trabajando juntos working together for weeks, if not months, on durante semanas, sino meses, en estos these projects. Thanks to the quick thinking, proyectos. gracias al pensamiento rápido, la SP collaborations between teachers, at herbert hoover high School, almost 400 experience, and dedication of gallery educators experiencia y la dedicación de los educadores students, and the Museum’s gallery students participated in eSP. these students akiko mims, Luisa martínez, max Lofano, and de la galería akiko mims, Luisa martínez, educators began in fall 2019. drawing came from classes ranging from literature to olimpia vázquez-ojeda, and management, max Lofano y olimpia vázquez ojeda, y la e from MCASd’s Summer and Fall 2019 social justice, led by instructors Kati davis, a physical installation quickly turned into an administración, una instalación física se exhibitions, educators integrated the work on antonio Samaniego, dzung John ta, teddy impromptu photo session, documenting the convirtió rápidamente en una sesión de fotos view into the curriculum of partner teachers. -

La Poesía Y La Crítica Poética De Enrique Díez-Canedo

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGíA LA POESÍA Y LA CRÍTICA POÉTICA DE ENRIQUE DÍEZ-CANEDO TESIS DOCTORAL PRESENTADA POR: ELDA PÉREZ ZORRILLA DIRECTOR: Dr. D. EMILIO MIRÓ Madrid, junio de 1998 Índice ÍNDICE 1. RAZONES DEL ESTUDIO 5 2. ESTUDIOS SOBRE LA POESÍA Y LA CRITICA POÉTICA DE ENRIQUE DÍEZ-CANEDO 9 3. BIOGRAFÍA 31 3.1. Su vida en España 31 3.2. El destierro en Mexico 52 4. ENRIQUE DÍEZ-CANEDO, POETA .... 63 4.1. Breve ubicación 63 4.2. Sus libros de poesia 65 4.2.1. Versos de las horas 65 4.3.2. La visita del sol 73 4.4.3. La sombra del ensueño 82 4.5.4. Algunos versos 90 4.6.5. Epigramas americanos 96 4.6.6. El desterrado 100 5. TEMAS E INFLUENCIAS 103 5.1. El modernismo 103 5.2. Ambientes modernistas y parnasianos 105 5.3. Los jardines 107 5.4. La bohemia 108 5.5. Orientalismo y exotismo 109 5.6. La mitología 111 5.7. La naturaleza 115 5.8. Los temas campestres 118 5.9. Optimismo, fraternidad universal, unanimismo . 120 5.10. Motivos españoles: paisaje castellano y preocupación por España 126 5.11. Madrid 131 5.12. La literatura 134 5.12.1.Lapoesía 143 5.12.2. El romancero 149 5.13. La pintura 151 1 Índice 5.14. Escenas y retratos 156 5.15. La mujer ye! amor 160 5.16. Temas comunes y cotidianos 165 5.17. La intimidad familiar 168 5.18. El tema de America 171 5.18.1. -

Ubücamprogreslstft Céitilsiiss

1 lsra®s 1 i% ia¥lsmlri is ItSS Madrli.-M@ l!.-lástr@ 4Sf PRECIOS, DE ^SUSGRIPCION REDACGÍÓH, Y ADMINISTRACIÓN CAMPOMANES, 4, ENTRESUELO MATOID • :- f ... P««'»- pEOViNoiAa.—trimestre, pago directo. .. 4,00 — Tcléfon®, .SSS Por corresponsal 5 — AKTILI.A8 ESPAÑOLAS Y KAOrOKES FIÜ- MAKTE8 DBl TKATABO POSTAl. —Tfi- ^ Anuncios y comunicados á precios convcncionaSes. mestre i9 Tilda !a correspondencia dirijase á íiucettas oficinas á nom« PoaTHííAt. —Triraeaíre » — bre del Administrador LOS BEMAS>At3E3.—TriEttóStre, io — PAGO ADELANTADO DON JOSÉ LASO DE LA VEGA UBüCAMPROGRESlSTft céitilsiiss. Jásasero saelt® 3 cénliffisos 25 niii£sei<'o$ coalición republicana y ^dioo todo lo que bien le donde las fiebres diezman el personal; hága?o cuan nes paga el Estado para que trabajen y no para qaa place. to sea dable, directa ó indirectamente, para asegu se paseen. Después, para terminar sus especiales noticias, rar el porvenir da los que consagran su existencia Respetamos los motivos que los jefes y encarga al servicio del público en los ferrocarriles, y en dos da la fábrica de Oviedo tengan para perseguir escribe el párrafo siguiente: como persiguen á nuestros correligionarios, y los No busoamoa los crímenes porque en ellos encon tLo que resulte, a! fin, de estas cavilaciones (las cavila tonces no sólo habrá perfecta justicia en exigir tremos pábulo á la insaciable curiosidad del piib i- ciones (le F.i Cuneo) ya lo iremos sabiendo; siendo lo mejortod o género de responsabilidades á los que descui respetamos porque queremos que se nos respete agucrdar áque hable el Sr. Pí.» den el cumplimiento de deberes tan exactos y mi también cuando, llegada nuestra vez, observemos co, ávida de emociones. -

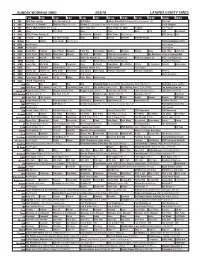

Sunday Morning Grid 2/25/18 Latimes.Com/Tv Times

SUNDAY MORNING GRID 2/25/18 LATIMES.COM/TV TIMES 7 am 7:30 8 am 8:30 9 am 9:30 10 am 10:30 11 am 11:30 12 pm 12:30 2 CBS CBS News Sunday Face the Nation (N) Bull Riding College Basketball Michigan State at Wisconsin. (N) PGA Golf 4 NBC Today in L.A. Weekend Meet the Press (N) (TVG) Hockey St. Louis Blues at Nashville Predators. (N) Å 2018 Olympics 5 CW KTLA 5 Morning News at 7 (N) Å KTLA News at 9 KTLA 5 News at 10am In Touch Paid Program 7 ABC News This Week News News News Paid NBA Basketball 9 KCAL KCAL 9 News Sunday (N) Joel Osteen Schuller Mike Webb Paid Program REAL-Diego Paid 11 FOX In Touch Paid Fox News Sunday News Weird DIY Sci NASCAR NASCAR Racing 13 MyNet Paid Matter Fred Jordan Paid Program Formosa Betrayed (2009) 18 KSCI Paid Program Paid Program 22 KWHY Paid Program Paid Program 24 KVCR Paint With Painting Joy of Paint Wyland’s Paint This Oil Painting Kitchen Mexican Martha Jazzy Julia Child Chefs Life 28 KCET 1001 Nights 1001 Nights Mixed Nutz Edisons Biz Kid$ Biz Kid$ Pavlo Live in Kastoria Å Joe Bonamassa Live at Carnegie Hall 30 ION Jeremiah Youseff In Touch NCIS: Los Angeles Å NCIS: Los Angeles Å NCIS: Los Angeles Å NCIS: Los Angeles Å 34 KMEX Conexión Paid Program Fútbol Fútbol Mexicano Primera División (N) República Deportiva 40 KTBN James Mac Win Walk Prince Carpenter Jesse In Touch PowerPoint It Is Written Jeffress K. -

Goethe En Freud. Afinidades Electivas

VA itt UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID ~ LO Facultad de Psicología Departamento de Filosofía GOETHE EN FREUD. AFINIDADES ELECTIVAS UNIVERSIDAD COMPLUTENSE -¿ro-Un 6?- Antonio García de la Hoz Madrid, 1991 Colección Tesis Doctorales. NY 310/91 O Antonio García de la Hoz Edita e imprime la Editorial de la Universidad Conplutense de Madrid. Servicio de Reprogralla. Escuela de Estomatología. Ciudad Universitaria. Madrid, 1991. Ricoh 3700 Depósito Legal: M-42067-1991 5I&t 1 la Tesis Doctoral de O. ~ GARCIA DE LA HOZ GorurE a~ FREUD AFINIDADES ELKTIVAS Titulada Director Dr. O. SISLAQ~XflLAL1AURJIJ. PSICOU~1A fue leída en la Facultad de 24 de la UNIVERSIDAD CObPLU1U4SE DE MADRID, el dfa 91 de de 19 ..... ante el tribunal constituido por los siguientes Profesores: PRESIDEnTE PRJ.~JKP.~.M~AflX~b. voca DR. D. MANI~J 99~fl..fl• ~Qfl~ ~ VOCAL DR. D. EtEH4IO VOCAL . DR. II). CARMELO M94ppfl~Q•~ SECRETARIO AM D. AlEJANDRO AVILA ESPADA X7 habiendo recibido la callflcacldn de ..o?4~O<diEL.~. 41V Madrid. a <«de ‘C¿CLPv de igr/. EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL. 1’~~ tNIVflSflJAD aHPWIn~SE DE MAIX1fl3 FACJLTAD DE PSIa1~TA - Departamento de Filosof La GOETHE EN FREUD. AFINIDADES ELECTIVAS por Antonio García de la Hoz Director de la tesis: ilJSTAWIO BAAIAU Doctor en Filología Alemana Páginas INDICE 1 Introducción General. Hi~tesiS de Trabajo. 1 Metodología. 8 Fuentes de documentación . 13 PAREE PRIMERA: COETI’HE FREUD 16 Introducción 17 Menciones 21 Indices 156 PARTE SEGUNDA: GOETHE PARA FREUD 170 Introducción 171 Cap. primero: El Premio Goethe 174 Cap. segundo: El texto Goethe 189 Cap, tercero: El sueño Goethe 197 Cap, cuarto: Goethe en el autoanálisis de Freud 220 Cap. -

Selva Oscura

GASPAR NUÑEZ DE ARCE (DE XA ACADEMIA ESPAÑOLA). LA SELVA OSCURA POEMA QUINTA EDICIÓN. MADRID: BRERÍA DE i LIBRERÍA DE IANÓ MURILLO, JFERNANDO FÉ. LO DE ALCALÁ, NÚM. J. ] CARRERA DE S. JERÓNIMO,, 2. l880. HISPIRÍA LIBROS HISPÁNICOS ZARAGOZA ESPAÑA •J>6 LA SELVA OSCURA. oV\é 3-^60 GASPAR NUNEZ DE ARCE (DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA). LA SELVA OSCURA POEMA. ¡UINTA EDICIÓN. MADRID: LIBRERÍA DE i LIBRERÍA DE MARIANO MURILLO, | F E R N A N D O FÉ, CALLE DE ALCALÁ, NtJM. J. | CARRERA DE S. JERÓNIMO, 2, l880. Esta obra es propiedad dé, sü autor, y nadie podrá reimprimirla ni dar lecturas públicas de ella sin su permiso. IMMENTA DE FORTANETj CALLE DE LA LIBERTAD, 29. £?.^©13C31^ ADVERTENCIA. Por si acaso el público, inclinado siempre á buscar el sentido y á medir el alcance de las obras que lee, desea conocer la tendencia moral, tal vez demasiado velada, de este nuevo Poema que le ofrezco, voy, en pocas palabras, á satisfacer su curiosidad, expo• niendo el pensamiento á que he obedecido, y que temo no haber acertado á expresar con la claridad debida. En el simbólico amor de Dante á Beatriz, que resiste no sólo á las amarguras de la existencia, sino á la oscuridad de la muerte, y que abre tan vastos horizontes á la imaginación, al sentimiento y á la sabiduría del excelso poeta florentino, descubrién• dole los más terribles misterios, he intentado repre• sentar la constante aspiración á lo desconocido y lo infinito, que anima al hombre, sirviéndole de poderoso estímulo para acometer las más altas em• presas, y sin la cual su razón sería sólo una fuerza . -

Las Bolas De Marciano Silva

Antonio Avitia Hernández Las Bolas Surianas: Históricas, Revolucionarias, Zapatistas y Amorosas de Marciano Silva. México, 2005 1 I.- Esos Corridos que se llaman Bolas. En la mayoría de las civilizaciones del mundo, los artistas populares han creado un buen acervo de lírica narrativa, histórica y de ficción que, independientemente del nombre genérico que reciban (poema épico, saga, cantar de gesta, huehuetlatolli, itoloca, balada o corrido entre otros) tiene como objeto el relato y el canto en verso de la historia o los mitos y fantasías, como parte del imaginario colectivo de las culturas en que se generan. En el caso específico de las civilizaciones que han habitado el territorio de Mesoamérica, la composición de lírica narrativa ha sido práctica común desde la época prehispánica con la particularidad, entre los primeros pueblos, de que se usaba, para la construcción de los poemas, de lo que se conoce como metros trocaicos, en los cuales la irregularidad y disparidad en la cantidad de silabas entre verso y verso es la constante. El arribo de los europeos, con los tiempos del dominio de los peninsulares criollos y castas coloniales, trajo consigo el intento de imposición hegemónica de los metros europeos octosilábicos del romance, en la creatividad constructiva de la lírica narrativa de los novohispanos mestizos e indígenas. Entre el siglo XIX y el XX la evolución de la música, los instrumentos y las formas, así como la adopción de múltiples ritmos y estructuras melódicas y poéticas abrieron un amplio abanico de posibilidades creativas y de interpretación. Entre los estudiosos del folklore mexicano se ha suscitado una apasionada polémica por determinar la paternidad y el origen indígena prehispánico o europeo de la abundante lírica narrativa mexicana. -

Farris Anderson, José Manuel Cuenca Toribio, James H. Hoddie, Daría

„ Cuadernos nispanoamericanc^ il'T ^ n Farris Anderson, José Manuel Cuenca Toribio, James H. Hoddie, Daría Montero-Paulson y Carmen Bravo-Villasante Conmemoración de Galdós Charles Tomlinson Poesía Blas Matamoro Thomas Mann: un álbum de familia Julio Ortega Bryce Echenique y la estética de la exageración Mercedes Serna Arnáiz El krausismo en José Martí -^CiSdernos Hispanoamericanos .fr HAN DIRIGIDO ESTA PUBLICACIÓN Pedro Laín Entralgo Luis Rosales José Antonio MaravaJI DIRECTOR Félix Grande SUBDIRECTOR Blas Matamoro REDACTOR JEFE Juan Malpartida SECRETARIA DE REDACCIÓN María Antonia Jiménez SUSCRIPCIONES Maximiliano Jurado Teléf.: 583 83 96 REDACCIÓN Instituto de Cooperación Iberoamericana Avda. de los Reyes Católicos, 4 - 28040 MADRID Teléis.: 583 83 99 - 583 84 00 - 583 84 01 DISEÑO Manuel Ponce IMPRIME Gráficas 82, S.L. Lérida, 41 - 28020 MADRID Depósito Legal: M. 3875/1958 ISSN: 00-11250-X - ÑIPO: 028-90-002-5 /nfópanoamcricanogl 521 Galdós 7 El grupo de la mujer «natural» en la obra de Pérez Galdós DARÍA MONTERO-PAULSON 23 Madrid y el espacio de Miau FARRIS ANDERSON 37 El último amor de Galdós CARMEN BRAVO-VILLASANTE T11 Galdós, cronista parlamentario JOSÉ MANUEL CUENCA TORIBIO 47 Reexamen de un enigmático texto galdosiano: El doctor Centeno JAMES H. HODDIE Invenciones y ensayos 71 Alfredo Bryce Echenique y la estética de la exageración JULIO ORTEGA 87 Thomas Mann: un álbum de familia BLAS MATAMORO 113 La insistencia de las cosas RICHARD SWIGG 123 Antología CHARLES TOMLINSON 521 137 Algunas dilucidaciones sobre el krausismo en José Martí MERCEDES SERNA ARNÁIZ 146 Tres evocaciones de Agustín Lara DELFÍN COLOMÉ Siguiente CALDOS •. • Galdós por Ramón Casas Anterior Inicio Siguiente El grupo de la mujer «natural» en la obra de Pérez Galdós mJú vasto panorama de las creaciones galdosianas, las que más sobresa len en la mente del lector son los personajes femeninos. -

Federal Register/Vol. 63, No. 20/Friday, January 30, 1998/Notices

5142 Federal Register / Vol. 63, No. 20 / Friday, January 30, 1998 / Notices LIBRARY OF CONGRESS provided by the URAA, copyright work before December 8, 1994, the date protection was restored on January 1, the URAA was enacted. See 17 U.S.C. Copyright Office 1996, in certain works by foreign 104A(h)(4). Before a copyright owner [Docket No. 97±3C] nationals or domiciliaries of World can enforce a restored copyright against Trade Organization (WTO) or Berne a reliance party, the copyright owner Copyright Restoration of Works In countries that were not protected under must file a Notice of Intent (NIE) with Accordance With the Uruguay Round the copyright law for the reasons listed the Copyright Office or serve an NIE on Agreements Act; List Identifying below in (2). Specifically, for restoration such a party. Copyrights Restored Under the of copyright, a work must be an original An NIE may be filed in the Copyright Uruguay Round Agreements Act for work of authorship that: Office within 24 months of the date of Which Notices of Intent to Enforce (1) is not in the public domain in its restoration of copyright. Alternatively, Restored Copyrights Were Filed in the source country through expiration of an owner may serve an NIE on an Copyright Office term of protection; individual reliance party at any time (2) is in the public domain in the during the term of copyright; however, AGENCY: Copyright Office, Library of United States due to: such notices are effective only against Congress. (i) noncompliance with formalities the party served and those who have ACTION: Publication of Seventh List of imposed at any time by United States actual knowledge of the notice and its Notices of Intent to Enforce Copyrights copyright law, including failure of contents.