IV. Bewerbungsformular

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Expertise Moll

Expertise Zur Bewerbung des traditionellen Kartenspieles „Perlåggen“ aus Alt-Tirol – heute noch verbreitet in Nord- und Südtirol – in die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes Österreichs. Antragsteller ist das Institut für Alpenländische Traditionskartenspiele (Vorstand Hubert Auer). Das vorliegende Gutachten wurde von Bernhard Moll erstellt. Die nachfolgenden Ausführungen und Erklärungen beziehen sich auf das oben genannte Kartenspiel. Grundlage des Schreibens sind die von der Österreichischen UNESCO-Kommission veröffentlichten „Kriterien zur Aufnahme von Elementen in das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes“. 1. Perlåggen – Historisches allgemein Ursprung des Perlåggens: Die Anfänge des Perlaggens können auf etwa 1830 festgelegt werden. Schriftlich erwähnt wurden erste Spiele im Jahr 1833 im Gasthaus „Zum Pfau“ in Bozen. Seinen Ursprung hat es in heimischen Tiroler Spielen, u.a. dem Giltspiel. Die wahren Erfinder dieses Spieles – später beim Perlaggerkongress am 19. April 1890 in Innsbruck definitiv festgelegt – waren folgende vier Herren: Die Kanzlisten Alois von Perkhammer und Josef Pfonzelter und die Forstbeamten Ferdinand Gile und Johannes Sarer. Neben dem Spiel „Perlåggen“ wurden auch bevorzugte Karten im selbigen Spiel als „Perlagg“ getauft. Diese Bezeichnung kam vermutlich aus der Salurner Gegend. Dorthin war Herr Gile versetzt worden und hatte dort diese neue Arte des Giltens eingeführt. Die dortige Bevölkerung, die beide Landessprachen beherrscht, fand für diese Karten den ihnen zukommenden Namen. „Berlicche“ bedeutet den Teufel, und ein solcher ist auch unsere Karte - er erscheint in jeder gerade passenden Form. (Quellen: Quelle 1 - Büchlein „Das Tiroler National oder Perlagg-Spiel“ v. 1853, Verlag der Wagner’schen Buchhandlung; Quelle 2 - Taschenbuch „Perlåggen“ von 2014, Edition Raetia). Verbreitung des Perlåggens: Das Spiel fand großen Anklang und rasche Verbreitung in Nord- und Südtirol. -

Universitäts- Und Landesbibliothek Tirol

Universitäts- und Landesbibliothek Tirol Innsbrucker Nachrichten. 1854-1945 1906 11.10.1906 Bezugs -Preise : Am platze monatlich 80 h ; mit täglicher postver- lluf : Anzeigen werden billigst nach Tarif berechnet. — Bei mehrmaliger irndung in Gesterreich-Ungarn vierteljährig L 4 .—, nach Deutschland ^ , . r ; * f Einschaltung entsprechender Rabatt . — Unsere Verwaltung und jedes IC H.—. nach den übrigen Ländern des Weltpostvereins K 8.—. SchristleiMLg si5 . MerVattAirg 135 . Inseraten -Vureau des In - und Auslandes nimmt Aufträge entgegen V - 1 " - -- - - . — ' .. .. —- - 1 Donnerstag Nr . 288 11. Oktober 1906. Wochenkalend er: Montag 8. Brigitta . Dienstag 9. Dionysius . Mittwoch 10. Franz Borgias . Donnerstag 11. Emilian . Freitag l2 . f Maximilian . Samstag 18. Eduard , 2. Goldener Samstag . Sonntag 14. G 19 Burchard. dann soll die Wahlkreiseinteilung nur unter Hauptnutznießer der Wahlreform sind. Die Die Verhandlungen über die den Schutz einer Zweifünftelmajorität gestellt Tschechen müssen sich, ob sie wollen oder nicht, sein. in der Frage der Zweidrittelmehrheit über¬ Wahlreform. stimmen las,en, wenn sie nicht auf die erhöhte Damit wird er den Ansprüchen der Deut¬ Geltung Verzicht leisten wollen, die ihnen die Das allergrößte Interesse sämtlicher Parteien schen keineswegs gerecht, die die Wahlkreisein¬ und der Regierung wendet sich gegenwärtig dem Wahlkreiseinteilung mit einer so gewaltigen teilung, welche ihren nationalen Besitzstand dar¬ Paragraphen 42 der Reichsratswahl¬ Vermehrung ihrer Vertreterzahl in Aussicht stellen soll, gerade für die ferne Zukunft sichern ordnung zu , der, wie alle deutschen Volkspar¬ stellt. wollen. In den ersten Sessionen ist eine neuer¬ teien einmütig verlangen, den Schutz der Wahl¬ Der Ministerpräsident Freiherr von Beck hatte kreiseinteilung gegen eine Abänderung zum In¬ liche Wahlreform ohnehin so gut wie ausge¬ vorgestern abend eine bis halb. -

4 Lerne Watten Lerne Watten 5 Inhalts- Verzeichnis 2.2

4 Lerne Watten Lerne Watten 5 Inhalts- verzeichnis 2.2. Anzahl der Spieler .................................................................................................................................................... 14 2.3. Die drei Kritischen ................................................................................................................................................... 15 Vorwort ..........................................................................................................................................................................................................2 2.4. Ziel des Spiels .............................................................................................................................................................. 16 Inhaltsverzeichnis ..........................................................................................................................................................................................4 Impressum ..........................................................................................................................................................................................................8 3. Der Ablauf eines Spiels ....................................................................................................................................................... 18 3.1. Das Verteilen der Karten ................................................................................................................................. -

Gasthof Grauer Bär : 1

Universitäts- und Landesbibliothek Tirol Innsbrucker Nachrichten. 1854-1945 1909 4.12.1909 Jahrgang. 1909. Bezugs -Preise : Km platze monatlich SO h ; mit täalicker poitver - - Nttf ' Anzeigen werden billigst nach Tarif berechnet. — Lei mehrmaliger senüung in Gelterreich-Unaarn vierteljährig L 4.—. nachDeutschland^ , / -J* « Einschaltung entsprechenderRabatt. — Unsere Verwaltung und jedes K ö.—. nach den übrigen Ländern des Weltpostvereins K S.—. Schrrfltnrung 211 . Kermatluug 13o . Inferaten -Vureau des In - und Kurlande » nimmt Kufträgr entgegen. Samstag Nr . 2784 . Dezember 1909 Wochenkalender: Montag 28. Ratbot . Dienstag 30. Andreas , Apostel. Mittwoch 1. Eligius . Donnerstag 2. Bibiana I . Freitag 3. ff Franz Xaver. Sams¬ tag 4. Barbara K. Sonntag 5. Tabbas , Abt. angemaßt, auch nicht bezüglich der tschechischen Zur Tagesgeschichte. Die slavischen Landsmannminister, deren persönliche Qualifi¬ Wünsche. kation und politische Distinktion nicht im ge¬ Österreich-Ungarn. Wir haben gestern den Inhalt jenes Be¬ ringsten an die der bisherigen Träger des deut¬ schen Vertrauensamtes heranreicht. Man erin¬ Mji l i tä r i scheK o ns er en zen..Gestern vor-" schlusses der Slavischen Union mit geteilt, wel¬ mittags begannen in der Hofburg die mit- chen die Herren Kramarsch und Schusterschitznert sich, daß erst die beispiellose Einflußnahme der tschechischen Landsmannminister aus sämt¬ tärischen Beratungen unter dem Vorsitze des als geeignet erachten, eine Verständigung mit Kaisers. An ihnen nahmen teil : Erzherzog den regierungsfreundlichen Parteien -

Grundsätzliches Zum Watten. Bieten & Perlaggen 8 Allgemeine

Inhaltsverzeichnis Grundsätzliches zum Watten. Bieten & Perlaggen 8 Die Spielkarten 10 Allgemeine Kartenspielbegriffe 12 Etwas vom Watten 15 Watten 16 Zweier- und Viererwatten 17 z.ammheben und Geben 17 Das Vergeben 17 Trumpf und Schlag bestimmen 18 Schläge“ 19״ Rechte“ und die״ Der Schönere und Schlagtauch 21 Falche Reihenfolge beim Geben 22 Stichemachen 22 Spiel“ gewonnen ist 23״ Wann ein DieSchrift 24 Gestrichen“ sein 24״ Der Schneider und der z ’ruckschneider 25 Das Bieten beim Watten 25 Das Bieten auf die letzte Karte 27 Das Bieten bei,,Gestrichen“ 28 Das Jagen/Bluffen 28 beim 29 Gegenseitige spieierhaftung 29 Das Deuten 30 Wie gedeutet wird 31 Strafwürdige Regelverstöße 32 Die Regeln des Tiroler Wattervereins 33 ״ Casinos Austria33״ Die Regeln der Einfache Varianten des Wattens 34 Stichwatten 35 BlindesStichwatten 35 Beliebte Varianten des Wattens 36 Ladinisch-Watten/Blindwatten 36 Verschiedene Varianten des Ladinisch-Wattens 39 Kritisch-Watten 43 Kritisch-Watten mit 33 Karten 43 Kritisch-Watten mit 32 Karten/Bayrisch-Watten 44 TTT 45 י ו י זז Besonderheiten beim Bayerisches Vokabular 47 Weitere Varianten 48 Kritisch-Ladinisch 48 “Guaten״ Kritisch-Ladinisch mit dem für acht Spieler 48 üppet 48 Bîeten/Laubbîeten 50 Abheben und Geben 51 Ausspielen und Stechen 51 DieFiguren 52 Die Bewertung der Figuren 54 Das Bieten 54 Jagen/Bluffen beim Bieten 57 Farbverleugnen/Regelverstoß 57 Gestrichen/Gespannt 59 Das Ausgehen 59 Das Vorgebotene geht aus 60 Variante Welibieten 61 Variante Spitzbieten 62 Das Perlaggerlied 64 Perlaggen бб Wie die Trumpffarbe bestimmt wird 67 DiePerlåggen 68 Perlaggen taufen 68 Übersicht Perlåggen & Trümpfe 70 SonderregelungbeimAbheben 72 Sonderregelung beim Trumpfaufschlagen 72 Die Figuren 73 Das Deuten 76 DasBieten 77 Jagen/Bluffen beim Perlaggen 78 in natur“ 79״ Figur le man ausmacht/ausgeht 79 Eichelperlaggen 82 Die Perlaggen beim Eichelperlaggen 83 Aufschlagen und Austauschen 84 Deuten beim Eichelperlaggen 85 Das Gilten/Giltspiel 87 وﺀ Kleines Leidkon Watterlatein. -

Argentinien Austria

ARGENTINA - ARGENTINIEN 1 IF Impresiones, Rosario, Santa Fe. Naipes españoles. Entwurf: Bernabela Mujica Lainez (geboren 1975). 48 Bl. + 2 EK + Blankokarte, komplett. Offset, 130x89 mm, runde Ecken, 2 Indexzeichen. Rs.: Globus, von den Farbzeichen des Spiels umgeben, auf weinrotem Grund. 2013. Statt Münzen haben wir hier einen Globus mit Südamerika im Zentrum und statt Stäbe Bleistifte. Die Figuren schlafen, tanzen, trinken... Erste handschriftlich numerierte Ausgabe von 120 Spielen. Unsere Exemplare sind von der Künstlerin auf dem Falblatt und auf der Blankokarte handschriftlich signiert. In min. beschäd. OVerp., Faltblatt, ungespielt. US$ 40.00 € 35,- AUSTRIA - ÖSTERREICH 2 Ferd. Piatnik & Söhne, Hütteldorferstr. 227, Wien XIII. Niederlage Stadt: Freisingergasse Nº 4. Entwurf: Josef Neumayer (Schellen-Daus ist signiert „JN 1880“). 36 Bl., kompl. Schabl.-kol. Lith., 103x59 mm, rechteckige Ecken, 1 Indexzeichen auf den 10en. Rs.: Gitter mit verschachtelten Rauten in den Öffnungen, in Schwarz auf grauem Grund. FN auf Herz-7, FZ und österreichischer K.K. Stst. Nr. 19, Wert: 30 Heller (1900-1920), auf Schellen-8. Um 1905. Lit.: Slg. Mann 96 [1621/56 var.]; Reisinger [Herz Schelle Laub Eichel] 2/38-39; Salzburg [2013] S-13. Leicht gebraucht. US$ 219.00 € 190,- 3 Förderkreis Perlaggen Südtirol, Bozen (Nürnberger-Spielkarten-Verlag GmbH, Nürnberg). Südtiroler Spielkarten von 1921. Entwurf: Albert Stolz (1875-1947). 36 Bl., kompl. Farbiger Digitaldruck, 100x56 mm, runde Ecken, 1 Indexzeichen auf den 10en. Rs.: Werbung für den HGV, Hoteliers- und Gastwirteverband, Bozen, auf rotbraunem Grund. 2018 Erstdruck der Karten, die von dem oben genannten „Maler des Südtiroler Volkslebens“ in Tusche und Aquarell entworfen und von Peter Blaas neu entdeckt wurden. -

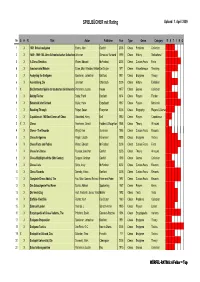

SPIELBÜCHER Mit Rating Upload: 1

SPIELBÜCHER mit Rating Upload: 1. April 2009 Nr G H R Titel Autor Publisher Year Type Genre Category R A T I N G 1X1001 Schachaufgaben Emms, John Gambit 2006 Chess Problems Collection 2X1889 - 1989 100 Jahre Schweizerischer SchachverUnknown Schweizer Verband 1999 Chess History Switzerland 3XA Chess Omnibus Winter, Edward McFarland 2003 Chess Curious Facts Facts 4XAmateur wird Meister Euwe, Max / Meiden, Walter De Gruyter 1971 Chess Miscellaneous Teaching 5XAnalysing the Endgame Speelman, Johnathan Batsford 1981 Chess Endgame Theory 6XAusstellung, Die Unknown Offenbach 2005 Chess History Exhibition 7X Berühmtesten Spiele der deutschen Großmeister,Pachmann, Ludek Heyne 1977 Chess Games Collection 8XBobby Fischer Brady, Frank Batsford 1974 Chess Players Fischer 9XBotwinnik lehrt Schach Müller, Hans Engelhardt 1967 Chess Players Botwinnik 1XBreaking Through Polgar, Susan Everyman 2005 Chess Biography Players & Games 2XCapablanca's 100 Best Games of Chess Golombek, Harry Bell 1980 Chess Players Capablanca 3XX Chess Abrahams, Gerald Hodder & Stoughton 1958 Chess Theory All-round 4XChess - The Records Whyld, Ken Guinness 1986 Chess Curious Facts Records 5XChess Endgames Polgár, László Könemann 1999 Chess Endgame Tactics 6XChess Facts and Fables Winter, Edward McFarland 2006 Chess Curious Facts Facts 7XChess for Zebras Rowson, Jonathan Gambit 2005 Chess Theory All-round 8XChess Highlights of the 20th Century Burgess, Graham Gambit 1999 Chess Games Collection 9XChess Lists Soltis, Andy McFarland 2002 Chess Curious Facts Records 10 X Chess Records Damsky, Yakov Batsford 2005 Chess Curious Facts Records 11 X Complete Chess Addict, The Fox, Mike / James, Richard Faber and Faber 1987 Chess Curious Facts Records 12 X Das Schachgenie Paul Keres Suetin, Aleksei Sportverlag 1987 Chess Players Keres 13 X Der beste Zug Hort, Vlastimil / Jansa, Vlast Mädler 1982 Chess Tests Tests 14 X Einfälle - Reinfälle Richter, Kurt De Gruyter 1960 Chess Problems Collection 15 X Emanuel Lasker Hannak, J. -

Der Nidwaldner Kaiserjass Und Seine Geschichte

Der Nidwaldner Kaiserjass und seine Geschichte Autor(en): Leyden, Rudolf von Objekttyp: Article Zeitschrift: Beiträge zur Geschichte Nidwaldens Band (Jahr): 37 (1978) PDF erstellt am: 07.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-699113 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Rudolf von Leyden Der Nidwaldner Kaiserjass und seine Geschichte Hansjakob Achermann Der Kaiserjass, wie er heute in Nidwaiden gespielt wird 151 Der Nidwaldner Kaiserjass und seine Geschichte In Nidwaiden wird heute noch das Kartenspiel Kaiserjass oder das Kaiserspiel gespielt. ' Das 'Chaisern' lässt sich in seinen Grundzügen bis in das erste Viertel des 15. -

„Ecke, Ein Faschingsmärehen

© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at Adolf Pichlers „Ecke, ein Faschingsmärehen Von Moriz Enzinger. © Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at Die kleine Versdichtung „Ecke, ein Faschingsmärchen" von Adolf Pichler erschien zuerst 1890 in den „Neuen Marksteinen". Es ist die letzte der Verserzählungen des Tiroler Dichters, wenn man vom„Jörgel vom Lahnsteig" (1895) absieht. Von der zeitgenössischen Kritik wurde das Werkchen kaum beachtet. Wer es erwähnte, sprach immer nur von den Bocksprüngen der Pichler'schen Laune und freute sich höchstens an den satirischen Spitzen1). Es steckt aber doch Tieferes dahinter, als es den ersten Anschein hat. Auch die Biographie von Wackernell-Dörrer hat hier nicht das Wesentliche herausgeholt und blieb am Äußerlichen haften2). „Am Schluß der epischen Dichtungen überrascht in dieser Periode: Ecke, ein Faschingsmärchen, 1890 entstanden, wieder eine neue, diesmal grotesk-komische Gattung. Mit der Bezeichnung „Märchen" wird das Recht des Dichters angedeutet, im freien Flug sich in der Welt des Wunders zu bewegen, was auch reichlich benützt wird. Zum Helden wählt sich Pichler den Riesen Ecke in Anlehnung an das mittel- hochdeutsche Eckenlied, welches den Kampf Eckes mit Dietrich von Bern behandelt, der auch in diesem „Märchen" auftritt. Daneben hat Fischarts „Gargantua" Einfluß gewonnen. Wie bei Platen in seinen satirischen Dramen, legt auch er „Parabasen" mit Zeit- und Literatursatire ein. Die metrische Form erklärt er selber: ,Ecke ist in trochäischen Trimetern (?) abgefaßt. Ich drucke sie zweizeilig, um dem Leser die Übersicht zu erleichtern; freilich darf er nicht vergessen, daß sich der Bau der einen Vershälfte auf die andere bezieht'. Das gibt also für das Auge wieder eine vierversige Strophe ab, wie sie Lenau zu kleinen Verserzählungen (Hebert, Ziska) gebraucht". -

SPIEL U. FREIZEIT Mit Rating Upload: 17

BÜCHER: SPIEL u. FREIZEIT mit Rating Upload: 17. September 2009 Nr G H R Titel Autor Publisher Year Type Genre Category R A T I N G 1X1001 Schachaufgaben Emms, John Gambit 2006 Chess Problems Collection 2X1889 - 1989 100 Jahre Schweizerischer SchachverUnknown Schweizer Verband 1999 Chess History Switzerland 3XA Chess Omnibus Winter, Edward McFarland 2003 Chess Curious Facts Facts 4XAmateur wird Meister Euwe, Max / Meiden, Walter De Gruyter 1971 Chess Miscellaneous Teaching 5XAnalysing the Endgame Speelman, Johnathan Batsford 1981 Chess Endgame Theory 6XAusstellung, Die Unknown Offenbach 2005 Chess History Exhibition 7X Berühmtesten Spiele der deutschen Großmeister,Pachmann, Ludek Heyne 1977 Chess Games Collection 8XBobby Fischer Brady, Frank Batsford 1974 Chess Players Fischer 9XBotwinnik lehrt Schach Müller, Hans Engelhardt 1967 Chess Players Botwinnik 10 X Breaking Through Polgar, Susan Everyman 2005 Chess Biography Players & Games 11 X Capablanca's 100 Best Games of Chess Golombek, Harry Bell 1980 Chess Players Capablanca 12 X X Chess Abrahams, Gerald Hodder & Stoughton 1958 Chess Theory All-round 13 X Chess - The Records Whyld, Ken Guinness 1986 Chess Curious Facts Records 14 X Chess Endgames Polgár, László Könemann 1999 Chess Endgame Tactics 15 X Chess Facts and Fables Winter, Edward McFarland 2006 Chess Curious Facts Facts 16 X Chess for Zebras Rowson, Jonathan Gambit 2005 Chess Theory All-round 17 X Chess Highlights of the 20th Century Burgess, Graham Gambit 1999 Chess Games Collection 18 X Chess Lists Soltis, Andy McFarland 2002 Chess Curious Facts Records 19 X Chess Records Damsky, Yakov Batsford 2005 Chess Curious Facts Records 20 X Complete Chess Addict, The Fox, Mike / James, Richard Faber and Faber 1987 Chess Curious Facts Records 21 X Das Schachgenie Paul Keres Suetin, Aleksei Sportverlag 1987 Chess Players Keres 22 X Der beste Zug Hort, Vlastimil / Jansa, Vlast Mädler 1982 Chess Tests Tests 23 X Einfälle - Reinfälle Richter, Kurt De Gruyter 1960 Chess Problems Collection 24 X Emanuel Lasker Hannak, J. -

Ein Liches Dankeschön an Unsere Gäste!

ZEITUNG KOSTENLOSES LESEEXEMPLAR www.moosbauer.com Ausgabe 12 • März 2019 • Herausgeber: Camping Moosbauer • Moritzinger Weg 83 • I-39100 Bozen • Tel. +39 0471 918 492 klimaneutral natureOffice.com | IT-685-618312 gedruckt Ein liches Dankeschön an unsere Gäste! Seit über zwei Jahren bemühen wir uns jetzt kaum jemanden, der das nicht für den Moosbauer so nachhaltig wie mög- eine gute Idee hielt. Wir bekommen lich zu gestalten um unserem Planeten täglich sehr viel positives Feedback Erde einen klitzekleinen Teil zurück- zu unserer Entscheidung und sogar zugeben. Nicht immer ist es einfach Beglückwünschungen. Das ist klasse! Klimaschutz und Gästekomfort unter Wir möchten uns auf diesem Wege bei einen Hut zu bringen. Unsere Bewer- Ihnen bedanken. Danke dafür, dass Sie, tungsbögen und die persönlichen Feed- liebe Gäste, uns in unserem Tun unter- backs zeigen uns aber, dass wir auf stützen. Danke für die vielen lieben dem richtigen Weg sind. Mein persön- und motivierenden Worte. Danke für liches Lieblingsbeispiel dafür ist unser die zahlreichen Vorschläge und Tipps, Wasserautomat im Geschäft, der ge- wie wir unser Nachhaltigkeitskonzept kühltes Stilles, aber auch Sprudelwas- erweitern können. Und vor allem, dan- ser spendet. Als wir beschlossen kein ke für Ihr Verständnis. Und nun viel Wasser in Plastikflaschen mehr anzu- Spaß beim Lesen! bieten, sondern ausschließlich Wasser Sabine aus dem Spender, hatten wir Bammel davor, wie die Gäste darauf reagieren würden. Würde es viele Beschwerden Nachhaltigkeit beim Moosbauer 2 geben, würde der Wasserspender an- Bienen 3 genommen werden? Mit großer Freu- de und auch Erstaunen war die Re- Fotostory 4 aktion darauf sehr positiv. Es gab bis Moosbauer Einkaufsphilosophie 5 Nachgefragt 6 Wenn an vielen kleinen Orten viele kleine Menschen viele kleine Südtirol – ein Bierland? 7 Dinge tun, wird sich das Angesicht unserer Erde verändern. -

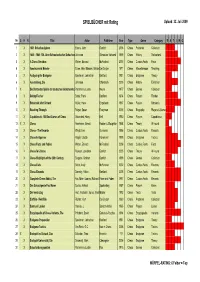

SPIELBÜCHER Mit Rating Upload: 22

SPIELBÜCHER mit Rating Upload: 22. Juli 2009 Nr G H R Titel Autor Publisher Year Type Genre Category R A T I N G 1X1001 Schachaufgaben Emms, John Gambit 2006 Chess Problems Collection 2X1889 - 1989 100 Jahre Schweizerischer SchachverUnknown Schweizer Verband 1999 Chess History Switzerland 3XA Chess Omnibus Winter, Edward McFarland 2003 Chess Curious Facts Facts 4XAmateur wird Meister Euwe, Max / Meiden, Walter De Gruyter 1971 Chess Miscellaneous Teaching 5XAnalysing the Endgame Speelman, Johnathan Batsford 1981 Chess Endgame Theory 6XAusstellung, Die Unknown Offenbach 2005 Chess History Exhibition 7X Berühmtesten Spiele der deutschen Großmeister,Pachmann, Ludek Heyne 1977 Chess Games Collection 8XBobby Fischer Brady, Frank Batsford 1974 Chess Players Fischer 9XBotwinnik lehrt Schach Müller, Hans Engelhardt 1967 Chess Players Botwinnik 10 X Breaking Through Polgar, Susan Everyman 2005 Chess Biography Players & Games 11 X Capablanca's 100 Best Games of Chess Golombek, Harry Bell 1980 Chess Players Capablanca 12 X X Chess Abrahams, Gerald Hodder & Stoughton 1958 Chess Theory All-round 13 X Chess - The Records Whyld, Ken Guinness 1986 Chess Curious Facts Records 14 X Chess Endgames Polgár, László Könemann 1999 Chess Endgame Tactics 15 X Chess Facts and Fables Winter, Edward McFarland 2006 Chess Curious Facts Facts 16 X Chess for Zebras Rowson, Jonathan Gambit 2005 Chess Theory All-round 17 X Chess Highlights of the 20th Century Burgess, Graham Gambit 1999 Chess Games Collection 18 X Chess Lists Soltis, Andy McFarland 2002 Chess Curious Facts Records 19 X Chess Records Damsky, Yakov Batsford 2005 Chess Curious Facts Records 20 X Complete Chess Addict, The Fox, Mike / James, Richard Faber and Faber 1987 Chess Curious Facts Records 21 X Das Schachgenie Paul Keres Suetin, Aleksei Sportverlag 1987 Chess Players Keres 22 X Der beste Zug Hort, Vlastimil / Jansa, Vlast Mädler 1982 Chess Tests Tests 23 X Einfälle - Reinfälle Richter, Kurt De Gruyter 1960 Chess Problems Collection 24 X Emanuel Lasker Hannak, J.