Regionalplan A-B-W 2018

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Broschüre – Die Justiz in Sachsen-Anhalt

DIE JUSTIZ in Sachsen-Anhalt Inhalt Die Justiz in Sachsen-Anhalt 2 Die Justiz in Sachsen-Anhalt Vorwort Vorwort 3 1 Die Verfassungsgerichtsbarkeit 4 2 Die ordentliche Gerichtsbarkeit 6 Nr. Inhaltsverzeichnis Seite 3 Die Verwaltungsgerichtsbarkeit 10 Vorwort Seite 3 4 Die Sozialgerichtsbarkeit 12 5 Die Arbeitsgerichtsbarkeit 14 1 Die Verfassungsgerichtsbarkeit Seite 4 6 Die Finanzgerichtsbarkeit 16 7 Die Staatsanwaltschaften 18 2 Die ordentliche Gerichtsbarkeit Seite 6 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 8 Die Justizvollzugsbehörden 20 3 Die Verwaltungsgerichtsbarkeit Seite 10 9 Der Soziale Dienst der Justiz 22 eine der Grundsäulen unseres demokratisch verfassten Gemeinwesens ist ein funkti- 10 Ehemalige Städte und Gemeinden 4 Die Sozialgerichtsbarkeit Seite 12 onierender Rechtsstaat. Für ihn arbeiten Gerichte und Staatsanwaltschaften, um dem und ihre jetzigen Bezeichnungen 24 Recht Geltung zu verschaffen. 11 Zuordnung der Städte und Gemeinden zu den Bezirken der Gerichte und 5 Die Arbeitsgerichtsbarkeit Seite 14 Staatsanwaltschaften 61 Ihnen liegt hier eine Broschüre vor, die für jede Stadt und Gemeinde in Sachsen-An- halt auflistet, welches Gericht beziehungsweise welche Staatsanwaltschaft für den 12 Anschriftenverzeichnis der Gerichte und 6 Die Finanzgerichtsbarkeit Seite 16 jeweiligen Ort zuständig ist. Die Gerichtsstrukturen orientieren sich an den Verwal- Justizbehörden des Landes Sachsen-Anhalt 76 tungseinheiten, wie sie die Kreisgebietsreform aus dem Jahr 2007 vorgibt. Sie als 87 Impressum 7 Die Staatsanwaltschaften Seite 18 Bürger finden damit eine Behörden- und Justizstruktur vor, die überschaubar und einheitlich ist. 8 Die Justizvollzugsbehörden Seite 20 Die vorliegende Broschüre soll Ihnen helfen, den grundsätzlichen Aufbau des „Dienst- leistungsbetriebes Justiz“ besser zu verstehen. Sie beinhaltet Informationen zu allen 9 22 Der Soziale Dienst der Justiz Seite Gerichten und Staatsanwaltschaften in unserem Bundesland. -

Verzeichnis „Naturdenkmale“ Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Verzeichnis „Naturdenkmale“ im Landkreis Anhalt-Bitterfeld Naturdenkmal Verordnung von 2 Plantagengruppen in Zerbst, Zerbst (Anhalt) 1967 Stiel-Eichen-Gruppe (3 Exemplare), Burgkemnitz (Friedhof) 1954 Dammdurchbruch Kühren, Aken (Elbe) 1971 5 Sumpfzypressengruppen bzw. Einzelexemplare, Zerbst (Anhalt) 1967 Stiel-Eichen-Gruppe (4 Exemplare), Burgkemnitz (Waldrand) 1954 Strudellöcher, Diebzig 1971 Winterlinde in Zerbst, Zerbst (Anhalt) 1967 Roßkastanie, Holzweißig (Hintere Dorfstraße 25) 1954 Grauwacke-Vorkommen, Kleinpaschlebener Vorsprung, Trinum 1973 3 Tulpenbäume in Zerbst, Zerbst (Anhalt) 1967 Hilgenstein Baasdorf (5 erratische Blöcke), Baasdorf 1971 3 Geweihbäume in Zerbst, Zerbst (Anhalt) 1967 Ginkgo Park, Roitzsch 1954 Gneisfindling, Quellendorf 1971 Trompetenbaum in Zerbst, Zerbst (Anhalt) 1967 Tulpenbaum Barockpark, Altjeßnitz 1954 Blauer Stein, Locherau (Findling), Libehna 1971 Hemlockstannen und Weymouthskiefern in Zerbst, Zerbst (Anhalt) 1967 4 Eiben Gutspark Rösa 1954 Bauernstein Trebbichau (Granitfindling), Trebbichau an der Fuhne 1971 Stieleiche in Zerbst, Zerbst (Anhalt) 1967 Stiel-Eiche an der Sorge, Bitterfeld 1975 Allee Baasdorf-Reinsdorf, Baasdorf 1990 2 hundertjährige Eichen, Reupzig 1990 Stieleiche in Nedlitz, Nedlitz 1967 Stieleiche bei Dobritz, Dobritz 1967 Wildbirne Teichstraße, Altjeßnitz 1975 Dreistämmiger Ahorn, Jeßnitz 1975 Stiel-Eiche Schlangenberg, Jeßnitz 1975 Stieleiche bei Lietzo, Lindau 1967 Trompetenbaum, Zscherndorf 1975 Schwarzpappel, Buhlendorf 1967 2 Maulbeerbäume (einer zweiteilig) Zimmerstraße, -

Landkreis Anhalt-Zerbst

Landkreis Anhalt-Zerbst Ein Ratgeber in sozialen Angelegenheiten 4. Auflage www.sen-info.de Grußwort Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, diese Broschüre ist für all diejenigen gedacht, die Rat in sozialen An- alen Angelegenheiten“ als Wegweiser bei der Lösung der verschie- gelegenheiten suchen. denen Fragen eine Hilfe im Alltag sein wird. Die Bundesrepublik Deutschland als ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat gewährleistet insbesondere durch die Sozialversiche- rungsgesetze die wirtschaftliche Absicherung bei Krankheit, Erwerbs- unfähigkeit, Arbeitslosigkeit und Pflegebedürftigkeit sowie im Alter und für die Hinterbliebenen. Geraten Menschen trotz alledem in eine Notlage, werden weitere gesetzliche soziale Leistungen wirksam, die aus Steuergeldern finan- ziert werden. Mit freundlichen Grüßen In den nachfolgenden Ausführungen werden die rechtlichen Grund- lagen für Beratungsangebote und Hilfen durch örtliche Behörden, Ihr Träger der freien Wohlfahrtspflege und andere private Dienstleister vorgestellt. Ebenso wird auf die Freizeitangebote für junge Menschen aufmerksam gemacht. Klaus Hajek stellv. Landrat Die Mitglieder des Kreistages sowie die Mitarbeiterinnen und Mitar- beiter der Kreisverwaltung hoffen, dass Ihnen der „Ratgeber in sozi- Zerbst im Juli 2006 Inhaltsverzeichnis Seite Seite 1. Einführung 4 14. Sozialpsychiatrischer Dienst 24 2. ALG II Amt 56 5 15. Betreuungsbehörde 24 3. Sozialhilfe Amt 50 8 16. Kulturelle Angebote 25 4. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 16 17. Bürgerämter 25 �� Entgegennahme von Anträgen 5. Leistungen nach dem Wohngeldgesetz 6 �� Familienerholung �� Erziehungsgeld 6. Unterhaltssicherungsleistungen 7 �� Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren �� Fahrgelderstattung für Schüler 7. Ausgleichsleistungen nach dem des Landkreises Anhalt-Zerbst Beruflichen Rehabilitierungsgesetz 7 18. Verbände und Vereine 27 8. Schuldnerberatung 8 18.. Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 27 18.2. Seniorenbegegnungsstätten 27 9. Versicherungsamt 8 18.3. -

Landschaftsplanverzeichnis Sachsen-Anhalt

Landschaftsplanverzeichnis Sachsen-Anhalt Dieses Verzeichnis enthält die dem Bundesamt für Naturschutz gemeldeten Datensätze mit Stand 15.11.2010. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der gemeldeten Daten übernimmt das BfN keine Gewähr. Titel Landkreise Gemeinden [+Ortsteile] Fläche Einwohner Maßstäbe Auftraggeber Planungsstellen Planstand weitere qkm Informationen LP Arendsee (VG) Altmarkkreis Altmersleben, Arendsee 160 5.800 10.000 VG Arendsee IHU 1993 Salzwedel (Altmark), Luftkurort, Brunau, Engersen, Güssefeld, Höwisch, Jeetze, Kahrstedt, Kakerbeck, Kalbe an der Milde, Kläden, Kleinau, Leppin, Neuendorf am Damm, Neulingen, Packebusch, Sanne-Kerkuhn, Schrampe, Thielbeer, Vienau, Wernstedt, Winkelstedt, Ziemendorf LP Gardelegen Altmarkkreis Gardelegen 67 14.500 10.000 SV Gardelegen Landgesellschaft LSA 1999 Salzwedel 25.000 mbH LP Klötze Altmarkkreis Klötze (Altmark) 62 6.250 10.000 ST Klötze Bauamt 1996 Salzwedel 25.000 LP Griesen Anhalt-Zerbst Griesen 8 297 10.000 GD Griesen Hortec 1995; RK LP Klieken Anhalt-Zerbst Klieken 32 1.118 10.000 GD Klieken Reichhoff 1992 LP Loburg Anhalt-Zerbst Loburg 40 2.800 10.000 ST Loburg Seebauer, Wefers u. 1996 Partner LP Oranienbaum Anhalt-Zerbst Oranienbaum [Brandhorst, 32 3.669 10.000 ST Oranienbaum AEROCART Consult 1995 Goltewitz] LP Roßlau Anhalt-Zerbst Roßlau an der Elbe 30 14.150 10.000 ST Roßlau Reichhoff 1993 LP Wörlitzer Winkel Anhalt-Zerbst Gohrau, Rehsen, Riesigk, 66 50.000 ST Wörlitz Reichhoff 2000 Vockerode, Wörlitz LP Zerbst, Stadt Anhalt-Zerbst Zerbst 39 ST Zerbst Gesellschaft f. i.B. -

Elbe-Fläming-Kurier

Elbe-Fläming-Kurier Das Amtsblatt der Stadt Coswig (Anhalt) 9. Jahrgang Donnerstag, den 12. März 2015 Woche 11, Nummer 5 Bunte Tupfer, Frühlingszeichen, Farben, Formen ohnegleichen, Blumen, Blüten, Gartenfreud‘ Herz und Sinne, Frühlingszeit. © Oskar Stock 2 12.03.2015 Nr. 5/2015 Elbe-Fläming-Kurier Bereitschaftsdienste Elbe-Fläming-Kurier (für diese Angaben übernimmt die Redaktion keine Gewähr!) Allgemeinmedizin Stadtwerke Coswig (Anhalt) Neustrukturierung des vertragsärztlichen Bereitschafts- Die Erreichbarkeit des Bereitschaftsdienstes im Stadtgebiet dienstes in der Stadt Coswig (Anhalt) und in den Ortsteilen ist wie folgt Die ärztliche Versorgung der Orte und Ortsteile Coswig (Anhalt), geregelt: Buko, Bräsen, Cobbelsdorf, Düben, Hundeluft, Jeber-Bergfrie- Bei Gefahren und zur Gefahrenabwehr ist prinzipiell die Ein- den, Klieken, Köselitz, Möllensdorf, Ragösen, Senst, Serno, satzleitstelle des Landkreises Wittenberg unter der Tel. Nr.: Stackelitz, Thießen, Wörpen und Zieko erfolgen einheitlich 03491 19222 zu informieren. Bei Störungen und Havarien bei durch den Bereitschaftsdienst Dessau-Rosslau. der Trinkwasserversorgung in der Stadt Coswig (Anhalt) und Die Dienstzeiten des Bereitschaftsdienstarztes sind: den Ortschaften Zieko, Düben, Buko, Klieken mit Ortsteil Buro Montag bis Freitag jeweils von 19.00 Uhr bis 07.30 Uhr und sowie bei Störungen und Havarien bei der Fernwärmeversor- Sonnabend, Sonntag sowie Feiertag von 07.00 Uhr bis gung im Wohngebiet Beethovenring und im kommunalen Be- 07.00 Uhr des folgenden Tages. reich der Stadt Coswig (Anhalt) ist der Bereitschaftsdienst der Patienten erreichen den diensthabenden Bereitschafts- Stadtwerke Coswig (Anhalt) werktags in der Zeit von 16.00 Uhr arzt über die Rettungsleitstelle der Stadt Dessau-Rosslau bis 07.00 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen unter der Tel.: 0340 8505040. Tel. -

Die Anhaltischen Land- Und Amtsregister Des 16

Orts- und Personenregister Die Zahlen. bezeichnen die Seiten. - C siehe unter K. - Y ist stets, auch im Doppellaut, gleich i gesetzt. Abe, Simon, Neeken: Hd. Alte Wiese. Fn. w. Steutz: 303. Ackerleuchte. Fn. b. Griebo?: 6. Amelang, Amlangk, Amelung, Köse Ackerman, Hans, Zerbst: 276. litz: 56. Adolf 1., Fürst zu Anhalt: 11. 53. -·- Brosius, Zerbst: 263. Agtenwehll. Teich i. Steutzer Aue: Drewes, Deetz: 19'<. 309. 325. -- Drews, Mühlstedt: 133 ff. Ahn halt. Anhalt. Ehem. Fürstentum: 8. GangelofT, Wertlau: 157. Albrecht, Bastian, Zerbst: 26'<. 271. George, Steutz: 310. 328. - Hans, (Gr.-Alsleben): 39'<. - Hans, Steutz: 328. - Mattias, Zerbst: 262. -- Christian, Coswig: t.9. - Michael, Zerbst: 276. --- Clemen, Göritz: 86. - Sigemundt, Badewitz: 200. - Clemen, Zerbst: 266. 387. Albrecht, der Bär (U rsus): 7f. - Lamprecht, Köselitz: 82. - (vonBallenstedt,Sohndesvorigen):8. - Lamprecht, Coswig: 58. 1., Herzog zu Sachsen: 3. 9. 51 f. --- Martzell, Deetz: 19'<. 11., Herzog zu Sachsen: 3. - Matthias, Mühlstedt: 166. 169. 1., Fürst zu Anhalt: 8f. 52. St.. -- Panthel, Eichholz:- 310. 324. II., Fürst zu Anhalt: 9f. - Paul, Mühlstedt: 169. III., Fürst zu Anhalt: 1 Of. - Tomas, Kerchau: 201. IV., Fürst zu Anhalt: 10f. 53. - Valtin, Zerbst: 272. 280f. Alckendorf. Alickendorf. D. anhalt. Amling, Wolfgang, Superintendent, Exklave, nö. Halberstadt, Kr. Bal Zerbst: 200. lenstedt: 3 92. 393 ff. Amtsmühle w.Zerbst (=Fuchsen mule): v. Aldenblum, Wolf, Hauptmann,Lin- 240f. 292. dau: 197. Anckepennigk, Palmen, Lindau: 191. (v.) Aldenburg, Hans, Zerbst: 266. Andreasholtzchen. Fo. b. Gödnitz: 3'<8. - Matteus, Zerbst: 26'<. Andres, Andreas, Ties, Lindau: 188. Alickendorf siehe Alckendorf. - Wentzel, Kerchau: 202. Allaun siehe Wallaun. Anger. Fn. n. Ankuhn-Zerbst: 283. Allejar. -

Satzung Über Den Vollständigen Oder Teilweisen Ausschluss Von Der

Satzung über den vollständigen oder teilweisen Ausschluss von der Abwasserbeseitigungspflicht des AWZ Elbe-Fläming (Grundlage ist das am 09.11.2011 genehmigte ABK des AWZ Elbe-Fläming) Anlage 1: Grundstücke, die nicht bis Ende 2016 an die öffentliche Abwasserentsorgung angeschlossen werden sollen Einleitu Einwohn. Abw.last Stadt / Gemeinde Ortsteil Straße Nr. Flur Flurstück Gebäudetyp *) Anlagentyp **) Baujahr ng in Bemerkung [E] [EW] ***) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 Zerbst/Anhalt Zerbst/Anhalt Ahornweg 21 4 604/450 Gewerbe - 0 0 Kreisstraßenmeisterei Alter Schießstand am mobile Zerbst/Anhalt 16 29, 30 Sport/Erholung 2002 0 0 0 Schießplatz Butterdamm Trockentoilette Zerbst/Anhalt Alter Teich 5 27 274 EFH KKA 2003 5 5 3 Zerbst/Anhalt Alter Teich 7 27 15 EFH SBR 2003 2 2 3 Zerbst/Anhalt Alter Teich 9 27 241/16 EFH SBR 2003 7 7 3 Zerbst/Anhalt Am Butterdamm 16 51 Gewerbe SBR 2010 0 0 3 Gartenbau Zerbst/Anhalt Am Krimmling 1 5 311/2, 312 Bungalow ALG Altanl. 0 0 0 Gartengrundstück Zerbst/Anhalt Am Krimmling 1 5 306/2 Bungalow ALG 2008 0 0 0 Gartengrundstück Zerbst/Anhalt Am Krimmling 3 5 495/308 EFH KKA ´98/´03 4 4 3 Zerbst/Anhalt Am Krimmling 5 5 311/1 EFH LAUN 2004 4 4 3 Zerbst/Anhalt Am Krimmling 11 4 441/1 Gewerbe ALG Altanl. 0 0 0 Telekom Zerbst/Anhalt Amtsmühlenweg 1 245, 246, 262 Sport/Erholung KKA Altanl. 0 0 0 Gartenheim Zerbst/Anhalt Blumenmühlenweg 2 14 78/2 EFH ALG Altanl. 0 0 0 560, 483/303, Zerbst/Anhalt Bonescher Weg 4 15 Gewerbe ALG 2002 0 0 0 Heizhaus 485/304 Zerbst/Anhalt Bonescher Weg 8 15 316/2 EFH KKA 2005 4 4 3 Zerbst/Anhalt Bonescher Weg 10 15 314/3 EFH KKA 2005 6 6 3 Zerbst/Anhalt Bonescher Weg 12 15 531/276, 275 Gewerbe ALG 2005 0 5 0 Zerbst/Anhalt Bonescher Weg 14 15 263 EFH ALG Altanl. -

Nature Park Is Forested

Brown long-eared bat that it was piled up by glaciers in the Wolstonian Stage some 150,000 years ago. In the north the Fläming plunges up to 60 Fine Crabs and Great Bustards meters into Baruth Glacial Valley. The power of this glacier is The High Fläming is arid. On its edges, however, there are attested by the many glacial erratics, such as that in Grubo. numerous springs. The river network is composed of a few riv- Glaciers pushed these boulders out of Scandinavia. Cold periods ers and rivulets and many steams and rills. The brown trout is and erosion left behind a further distinctive feature: the Rum- native to the cool, oxygen-rich headwaters. The »trout water« meln (valleys). These branched, narrow dry valleys only carry of the Fläming has been under protection since 1975. This is water after strong rains or during snow melts. In the mid- also home to the rare European brook lamprey. dle ages, when logging didn’t even stop at the edges of the Further zoological treasures are the few exemplars of crayfish, valleys, wind and water cut them up to 12 meters deep. The which died out in most European waters a hundred years ago (»Belzig Landscape Meadows«) lies in the Baruth Glacial Val- half of the 13th century. The building material came from the Neuendorfer Rummel, the Steep Kiete near Bad Belzig and the during the »crayfish plague«. Among others, grey wagtail and, ley, which borders the High Fläming to the north-east. It was glacial erratics and field stones transported by the glaciers; legendary Bride’s Rummel invite to hikes. -

Satzung Über Den Vollständigen Oder Teilweisen Ausschluss Der Abwasserbeseitigungspflicht

Satzung über den vollständigen oder teilweisen Ausschluss der Abwasserbeseitigungspflicht Ausschlusssatzung Präambel Aufgrund des § 151 (5) des Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (WG LSA) in der Fassung vom 12.04.2006 (GVBl. LSA S.248) in Verbindung mit den §§ 6 und 8 der Gemeindeordnung LSA in der Fassung vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13.04.2010 (GVBl. LSA S. 190) in Verbindung mit den §§ 9 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar- beit (GKG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2009 (GVBl. LSA S.648) sowie dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) des Abwasserverbandes Coswig/Anhalt vom 27.12.2006 (genehmigt am 15.06.2007 durch die untere Wasserbehörde des Landkreises Anhalt-Zerbst) in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Verbandsver- sammlung in ihrer Sitzung am 23.11.2010 folgende Satzung beschlossen: § 1 Allgemeines (1) Der Abwasserverband Coswig/Anhalt betreibt als Aufgabenträger der Abwasser- beseitigung nach Maßgabe der jeweils gültigen Satzung über die Abwasserbesei- tigung (Abwasserbeseitigungssatzung) eine rechtlich jeweils selbständige öffentli- che Einrichtung zur a) zentralen Schmutzwasserbeseitigung im gesamten Verbandsgebiet b) zentralen Niederschlagswasserbeseitigung im gesamten Verbandsgebiet c) dezentralen Schmutzwasserbeseitigung im gesamten Verbandsgebiet aus Kleinkläranlagen d) dezentralen Schmutzwasserbeseitigung im gesamten Verbandsgebiet aus abflusslosen Sammelgruben. (2) Der Abwasserverband Coswig/Anhalt ist berechtigt, nach Maßgabe des §151 (5) WG LSA Abwasser aus seiner Abwasserbeseitigungspflicht ganz oder teilweise auszuschließen, wenn 1. das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht zusammen mit dem in Haus- haltungen anfallenden Abwasser beseitigt werden kann, 2. eine Übernahme des Abwassers wegen technischer Schwierigkeiten, wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwandes oder aufgrund der Siedlungsstruktur nicht angezeigt ist oder 3. -

Elbe-Fläming-Kurier Das Amtsblatt Der Stadt Coswig (Anhalt)

13. Jahrgang Donnerstag, den 28. März 2019 Woche 13, Nummer 7 Elbe-Fläming-Kurier Das Amtsblatt der Stadt Coswig (Anhalt) Coswig im Frühling Foto: Steffen Schubert Anzeigen P1 2 28.03.2019 Nr. 7/2019 Elbe-Fläming-Kurier Bereitschaftsdienste Elbe-Fläming-Kurier (für diese Angaben übernimmt die Redaktion keine Gewähr!) Allgemeinmedizin Stadt Coswig (Anhalt) und Stadtwerke Die ärztliche Versorgung der Orte und Ortsteile Coswig (An- Coswig (Anhalt) halt), Buko, Bräsen, Cobbelsdorf, Düben, Hundeluft, Jeber- Die Erreichbarkeit des Bereitschaftsdienstes im Stadtgebiet Bergfrieden, Klieken, Köselitz, Möllensdorf, Ragösen, Senst, der Stadt Coswig (Anhalt) und in den Ortsteilen ist wie folgt Serno, Stackelitz, Thießen, Wörpen und Zieko erfolgen ein- geregelt: Zur Gefahrenabwehr ist außerhalb der Dienstzeiten heitlich durch den Bereitschaftsdienst Dessau-Rosslau.Die des Ordnungsamtes der Stadt Coswig (Anhalt) prinzipiell die Dienstzeiten des Bereitschaftsdienstarztes sind: Einsatzleitstelle des Landkreises Wittenberg unter der Tel. Montag bis Freitag jeweils von 19.00 Uhr bis 07.30 Uhr und Nr.: 03491 19222 zu informieren. Bei Störungen und Havarien Sonnabend, Sonntag sowie Feiertag von 07.00 Uhr bis 07.00 bei der Trinkwasserversorgung in der Stadt Coswig (Anhalt) Uhr des folgenden Tages. und den Ortschaften Zieko, Düben, Buko, Klieken mit Ortsteil Patienten erreichen den diensthabenden Bereitschaftsarzt Buro sowie bei Störungen und Havarien bei der Fernwärme- über die Rettungsleitstelle der Stadt Dessau-Roßlau, Tel.: versorgung im Wohngebiet Beethovenring und im kommuna- (0340) 8505040. len Bereich der Stadt Coswig (Anhalt) ist werktags in der Zeit In den Zeiten zwischen dem regulären Ende der Sprechstun- von 16.00 Uhr bis 07.00 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen de und dem Beginn des Bereitschaftsdienstes, geben die ebenfalls die Einsatzleitstelle des Landkreises Wittenberg un- Hausarztpraxen Auskunft, auch über den Anrufbeantwor- ter der Tel.-Nr.: 03491 19222 zu benachrichtigen. -

Dobritz - Reuden/Anhalt

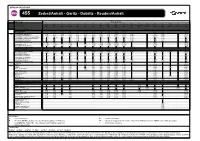

gültig ab 06.04.2021 b 455 Zerbst/Anhalt - Garitz - Dobritz - Reuden/Anhalt Verkehrstage Montag - Freitag Fahrtnummer 402 404 102 406 122 190 408 410 412 414 416 192 140 142 418 104 144 146 420 ) ) Tarifzone Verkehrshinweise t t C B t C C t t t t t C C KB C KB t C C C t 51 Güterglück, Moritzer Straße ab 12:45 13:45 Zug aus Magdeburg 5:05 5:53 5:53 5:53 5:53 6:53 7:53 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 Zug aus Dessau 5:05 5:45 6:04 6:04 6:04 7:04 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 12:04 13:04 500 Zerbst/Anhalt, Bahnhof (2) 4:10 5:10 6:03 6:10 6:11 6:12 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 11:43 12:10 12:15 13:10 Zerbst/Anhalt, Kastanienallee 4:11e 5:11e 6:04 6:11e 6:12 6:13 7:11e 8:11e 9:11e 10:11e 11:11e 11:44 12:11e 12:16 13:11e Zerbst/Anhalt, Jeversche Str./Gymnasium 4:12e 5:12e 6:05 6:12e 6:13 6:14 7:12e 8:12e 9:12e 10:12e 11:12e 11:45 12:12e 12:17 13:12e Zerbst/Anhalt, Dessauer Straße/Schule 6:14 11:46 12:18 Zerbst/Anhalt, Krankenhaus 4:13e 5:13e 6:13e 6:16 7:13e 8:13e 9:13e 10:13e 11:13e 11:48 12:13e 12:20 13:13e Zerbst/Anhalt, Frauentor 6:17 11:49 12:21 Zerbst/Anhalt, Einkaufscenter 4:15e 5:15e 6:15e 7:15e 8:15e 9:15e 10:15e 11:15e 12:15e 13:15e Zerbst/Anhalt, Post 4:19e 5:19e 6:06 6:19e 6:15 7:19e 8:19e 9:19e 10:19e 11:19e 12:19e 13:19e Zerbst/Anhalt, Roter Garten 4:20e 5:20e 6:07 6:20e 6:16 7:20e 8:20e 9:20e 10:20e 11:20e 12:20e 13:20e Zerbst/Anhalt, Schwimmhalle an 6:18 11:50 12:22 Linie 455 nach Reuden/Anhalt Linie 451 von Güterglück 12:55 Zerbst/Anhalt, Schwimmhalle ab 4:21e 5:21e 6:21e 6:18 7:21e 8:21e 9:21e 10:21e 11:21e 11:50 12:21e 12:22 12:57 -

Bekanntmachung

Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber der Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt am 25. Mai 2014 (§ 69 Abs. 6 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt) Der Wahlausschuss der Stadt Zerbst/Anhalt hat in seiner öffentlichen Sitzung am 2.6.2014 das endgültige Wahlergebnis der Wahl des Stadtrates der Stadt Zerbst/Anhalt und der Wahl des Ortschaftsräte der Stadt Zerbst/Anhalt festgestellt und bestätigt. Wahl des Stadtrates der Stadt Zerbst/Anhalt Wahlberechtigte: 19.667 Wähler/innen: 8.158 ungültige Stimmzettel: 264 gültige Stimmzettel: 7.894 gültige Stimmen: 23.123 Von den gültigen Stimmen entfallen auf: CDU: 6.329 27,37 % 10 Sitze DIE LINKE: 3.329 14,40 % 5 Sitze SPD: 3.436 14,86 % 5 Sitze GRÜNE: 1.232 5,33 % 2 Sitze WLS: 346 1,50 % 1 Sitz FDP: 2.772 11,99 % 4 Sitze UWZ: 1.997 8,64 % 3 Sitze FFZ: 3.682 15,92 % 6 Sitze Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt: CDU Stimmenzahl 1. Bustro, Wilfried 1.419 2. Müller, Ralf 942 3. Adolph, Bernd 786 4. Weimeister, Ulrich 517 5. Lindau, Holger 473 6. Friedrich, Detlef 460 7. Barycza, Denis 415 8. Behnke, Holger 305 9. Krüger, Volker 271 10. Konratt, Marian 221 1 DIE LINKE 1. Lenze, Raina 1514 2. Dietze, Michael 611 3. Schildt, Margitta, Anna, Ludwiga 355 3. Berzau Wolfgang 330 4. Wernecke, Jens 282 SPD 1. Hövelmann, Silke 1566 2. Siebert, Sebastian 409 3. Schrickel, Detlef 332 4. Rosenauer, Gernot 325 5. Krüger, Uwe 295 Bündnis 90/DIE GRÜNEN 1. Wesenberg, Bernd 468 2.