Masterarbeit / Master's Thesis

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Diplomarbeit

DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Die Figuren des Helmut Qualtinger in der Tradition des Wiener Volksstücks“ Verfasser Elias Natmessnig angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil) Wien, 2009 Studienkennzahl lt. A 317 Studienblatt: Studienrichtung lt. Theater- Film- und Medienwissenschaften Studienblatt: Betreuerin / Betreuer: Univ. Prof. Dr. Christian Schulte 1 2 Inhalt Inhalt........................................................................................................................................... 3 1) Einleitung............................................................................................................................... 7 2) Inspirationen der Jugend...................................................................................................... 10 3) Das Volksstück .................................................................................................................... 15 3.1) Das Wiener Volksstück................................................................................................. 18 3.1.1) Johann Nepomuk Nestroy...................................................................................... 19 3.1.2) Zwischen Nestroy und Kraus................................................................................. 22 3.1.3) Karl Kraus.............................................................................................................. 24 3.2) Die Erneuerer ............................................................................................................... -

Vienna Bifold.Indd

Festivals February 21–March 16, 2014 Featuring the Vienna Philharmonic Orchestra and Vienna State Opera Music, Film, Art, Panel Discussions, and More Terry Linke Vienna Philharmonic Orchestra A glittering cultural jewel at the heart of Europe, Vienna has for centuries drawn artists, dreamers, and innovators from all corners of the continent to its dazzling intellectual and artistic life. With its famed art salons and co ee houses, Vienna supported a unique culture in which artists and scientists, fi rebrands and aesthetes, met and freely exchanged ideas. From this hothouse atmosphere emerged revolutionary breakthroughs in psychology, literature, art, and music, reverberating around Europe and indeed the world. Carnegie Hall salutes Vienna’s extraordinary artistic legacy with Vienna: City of Dreams, a three-week citywide festival that features symphonic and operatic masterpieces, chamber music, and lieder, as well as new sounds that are emerging from this historic cultural capital. The festival is bookended by seven concerts in Stern Auditorium / Perelman Stage by the renowned Vienna Philharmonic Orchestra and Vienna State Opera, led by esteemed conductors Franz Welser-Möst, Daniele Gatti, Andris Nelsons, and Zubin Mehta. The residency includes concert performances of both Alban Berg’s Wozzeck and Richard Strauss’s Salome, marking only the second time in their history that the Viennese musicians have performed opera in concert at Carnegie Hall. Other festival highlights include a Beethoven violin sonata cycle with Leonidas Kavakos and pianist Enrico Pace, Schubert’s great Die schöne Müllerin with baritone Matthias Goerne and pianist Christoph Eschenbach, a Discovery Day that focuses on Schubert’s fi nal years, and a Carnegie Hall–commissioned new work by Austrian composer Georg Friedrich Haas to be premiered by Ensemble ACJW. -

Buch Von Der Kunst Der Nestbeschmutzung, 2009

Von der Kunst der Nestbeschmutzung Brigitte Lehmann, Doron Rabinovici, Sibylle Summer (Hg.) Von der Kunst der Nestbeschmutzung Dokumente gegen Ressentiment und Rassismus seit 1986 Gedruckt mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung (BMWF) sowie der Kulturabteilung der Stadt Wien (MA7), Wissenschafts- und Forschungsförderung. © Erhard Löcker GesmbH, Wien 2009 Herstellung: General Druckerei GmbH, Szeged ISBN 978-3-85409-496-8 Inhalt 9 Einleitung 12 Doron Rabinovici Aktion und Artikulation. Das Bestehen des Republikanischen Clubs 28 Kuno Knöbl Die Geschichte des Waldheim-Holzpferdes 32 Hagen Fleischer Erinnerungen an die »Causa W.« 41 Sibylle Summer und Kuno Knöbel Gespräch über einen Namen 45 Alexander Emanuely Die gedichtete Revolution des Franz Hebenstreit 54 Sibylle Summer und Mary Steinhauser Gespräch überWaldheim und die Folgen 59 Heidemarie Uhl Abschied von der Opferthese 63 Brigitte Bailer-Galanda Die Thematisierung des Widerstandes gegen das NS-Regime in Zeitgeschichte und Publizistik seit der Waldheimdebatte 70 Robert Knight »Waldheim revisited«: Historisierung, Hysterie und Schulterschluss 85 Andreas Wabl Das Unfassbare fassbar machen 88 Sophie Lillie Rückblick auf zwanzig Jahre Kunstrestitution 95 Peter Kreisky »Neues Österreich« – Ein Einblick 137 Kurt Rothschild Geht’s den (Super-)Reichen gut, geht’s den Armen schlecht 144 Heide Schmidt Verachtet mir die Politik nicht 150 Udo Jesionek Justizpolitik im politischen Kontext 161 Isolde Charim Hellers Mantel 165 Di-Tutu Bukasa Antirassismus -

Böse Buben?!? Hen, Muss Man Seine Biographie Kennen

KUNST UND KULTUR DICHTER ZU GAST stellen, mit ihm über das Dichten, die Mu- sik und die Weltlage sprechen, über die der Künstler, Zitat: „…immer nur das Schlech- teste zu sagen wusste – und damit Recht behielt.“ Von Kehlmann, der wie ein Komet am Autorenhimmel aufgestiegen ist, hat man /INTERPRETEN/L/K/ in den letzten Jahren viel gehört. Im Jän- T ner ist sein neuestes Werk „Ruhm“, ein Ro- man in neun Geschichten mit gehörigem SPIELE.A Medienrummel vorgestellt worden. Der in T Wien und Berlin lebende Schriftsteller wurde 1975 in München geboren. Sein Großvater war der expressionistische ALZBURGERFES Schriftsteller Eduard Kehlmann, sein Vater .S W Michael war als Regisseur tätig, die Mutter W Dagmar Mettler war Schauspielerin. Kehl- /W manns zogen 1981 zum Großvater nach Wien, wo der Junge die Schule besuchte und am Kollegium Kalksburg Philosophie und Literaturwissenschaften studierte. Nach drei erfolglosen Romanen gelang ihm mit „Ich und Kaminski“ der interna- ANIEL KEHLMANN: HTTP:/ tionale Durchbruch und sein nächster Ro- man „Die Vermessung der Welt“ kam 2007 ON D O V T auf der Liste der New York Times der inter- O national bestverkauften Bücher auf Platz , F zwei. Der vielfach ausgezeichnete Schrift- ARCHIV steller schreibt Rezensionen und Essays T A für verschiedene Zeitungen und lehrt an einigen Universitäten. *** Von Wien in die USA Aber was verbindet den zwar kritischen aber durchaus verbindlich erzählenden Autor mit dem Urgestein des hintergrün- dig bösen Humors, mit der Legende der tiefschwarzen Satire, mit dem Übervater O ELLINGER, EORG KREISLER PRIV T des makabren Wortspieles, dem scho- O nungslosen und kompromisslosen Gesell- schaftskritiker, dem Meister der Sprache, Kehlmann und Kreisler in Salzburg SPIELE / F Mimik und Gestik Georg Kreisler? T Um Georg Kreislers Werke zu verste- Böse Buben?!? hen, muss man seine Biographie kennen. -

The Jewish Cemeteries in Vienna

‘The Place of my Fathers’ Sepulchres’: The Jewish Cemeteries in Vienna Image removed from electronic version for copyright reasons – TC Tim Corbett ‘The Place of my Fathers’ Sepulchres’: The Jewish Cemeteries in Vienna A dissertation submitted in partial fulfilment of the degree of PhD by Tim Corbett, B.A. (Hons), M.A. (University of Lancaster) University of Lancaster, June 2015 Declaration I certify that this thesis is my own work, and has not been submitted in substantially the same form for the award of a higher degree elsewhere. Frontispiece: (from left to right and top to bottom) untitled, former exhibition of the Jewish Museum in Vienna (before 1938), JMW, 2628; matzevah of Francisca Edle von Hönigsberg (1769-1795), Währing, 4-385; Grabsteine beim Hofburgbau, CAHJP, AU-196; Detail from Wiener Zentralfriedhof, 1953, ÖNB Kartensammlung, KI 104092; matzevah of Joachim Stiasny (1826-1908), Tor I, 52A-12-20; Fotosammlung ’the city, the place of my fathers) הָעִ יר בֵּ ית-קִ בְ רוֹת אֲ בֹתַ י ;Seegasse, JMW, 3217 sepulchres), Nehemiah 2:3; matzevah of Rabbi Shimshon (Samson) Wertheim(er) (1658-1724), Seegasse; matzevah of Karl Kohn (1889-1914), Tor I, 76B-1-1; matzevot at Tor I, Section 5B; matzevah of Chief Rabbi Adolf Jellinek (1820-1893), Tor I, 5B-1-2; matzevah of Marcus Engel (1825-1909) and family, Tor I, 7-1-11; matzevah of Emanuel Weber (1851-1906), Tor I, 51-17-69; Wien 11, Zentralfriedhof 4. Tor, ÖNB Bildarchiv, HW 58, 8. ii Acknowledgements This thesis is the culmination of five years of postgraduate work, and five years of my life that have taken me literally around the world. -

Dissertation

DISSERTATION Titel der Dissertation HAROLD PINTER IN GERMAN: WHAT'S LOST IN TRANSLATION? Verfasserin RENÉE VON PASCHEN, M.A. angestrebter akademischer Grad Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 092 317 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin: Univ.-Prof. Dr. Brigitte Marschall 2 2 3 ABSTRACT 7 ZUSAMMENFASSUNG 9 FOREWORD 11 INTRODUCTION 12 1 HAROLD PINTER'S BACKGROUND AS A WRITER 16 1.1 HAROLD PINTER'S BIOGRAPHY 16 1.1.1 PINTER'S CHILDHOOD YEARS 17 1.1.2 PINTER'S ACTING AND DIRECTING CAREER 19 1.1.2.1 Pinter's Acting Career in the Theater ..............................................................................26 1.1.2.2 Pinter's Acting Career and Roles in Cinema...................................................................26 1.1.2.3 Television Films and Roles in Which Pinter Acted........................................................27 1.1.2.4 Radio Broadcasts in Which Pinter Played a Role ...........................................................28 1.1.2.5 Plays Pinter Directed on Stage........................................................................................28 1.1.2.6 Movies and Television Films Directed by Pinter............................................................29 1.1.3 PINTER'S POLITICAL ENGAGEMENT 30 1.1.4 PINTER'S OEUVRE AS A WRITER 35 1.1.4.1 Plays by Pinter.................................................................................................................35 1.1.4.2 Prose and Poetry by -

Kenneth Goldsmith

6799 Kenneth Goldsmith zingmagazine 2000 for Clark Coolidge 45 John Cage 42 Frank Zappa / Mothers 30 Charles Ives 28 Miles Davis 26 James Brown 25 Erik Satie 24 Igor Stravinsky 23 Olivier Messiaen 23 Neil Young 23 Kurt Weill 21 Darius Milhaud 21 Bob Dylan 20 Rolling Stones 19 John Coltrane 18 Terry Riley 18 Morton Feldman 16 Rod McKuen 15 Thelonious Monk 15 Ray Charles 15 Mauricio Kagel 13 Duke Ellington 3 A Kombi Music to Drive By, A Tribe Called Quest M i d n i g h t Madness, A Tribe Called Quest People’s Instinctive Travels and the Paths of Rhythm, A Tribe Called Quest The Low End Theory, Abba G reatest Hits, Peter Abelard Monastic Song, Absinthe Radio Trio Absinthe Radio Tr i o, AC DC Back in Black, AC DC Dirty Deeds Done Dirt Cheap, AC DC Flick of the Switch, AC DC For Those About to Rock, AC DC Highway to Hell, AC DC Let There Be R o c k, Johnny Ace Again... Johnny Sings, Daniel Adams C a g e d Heat 3000, John Adams Harmonium, John Adams Shaker Loops / Phrygian Gates, John Luther Adams Luther Clouds of Forgetting, Clouds of Unknowing, King Ade Sunny Juju Music, Admiral Bailey Ram Up You Party, Adventures in Negro History, Aerosmith Toys in the Attic, After Dinner E d i t i o n s, Spiro T. Agnew S p e a k s O u t, Spiro T. Agnew The Great Comedy Album, Faiza Ahmed B e s a r a h a, Mahmoud Ahmed E re Mela Mela, Akita Azuma Haswell & Sakaibara Ich Schnitt Mich In Den Finger, Masami Akita & Zbigniew Karkowski Sound Pressure Level, Isaac Albéniz I b e r i a, Isaac Albéniz Piano Music Volume II, Willy Alberti Marina, Dennis Alcapone Forever Version, Alive Alive!, Lee Allen Walkin’ with Mr. -

Gerhard Bronner Kabarettist Und Autor Im Gespräch Mit Christoph Lindenmeyer

BR-ONLINE | Das Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks http://www.br-online.de/alpha/forum/vor0409/20040913.shtml Sendung vom 13.09.2004, 20.15 Uhr Gerhard Bronner Kabarettist und Autor im Gespräch mit Christoph Lindenmeyer Lindenmeyer: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Alpha-Forum. Gastgeber bin ich heute in einem Hotel in München- Bogenhausen und mein Gast, Gerhard Bronner, ist ein Gast, der Hotels auf der ganzen Welt von innen kennt: Er ist weit gereist, halb ein Amerikaner, halb ein Österreicher, ein bisschen beides, dennoch ein Weltbürger. Ich freue mich, dass Sie heute kommen konnten. Schon bei Ihrem Beruf beginnt für mich ein gewisses Problem: Sie hatten nämlich viele Berufe. Bronner: Zu viele. Lindenmeyer: Und Sie haben sie noch: Sie sind Autor, Sie sind Komponist, Sie haben gesungen... Bronner: "Gesungen" ist übertrieben. Lindenmeyer: Sie haben moderiert und Sie waren Fernsehregisseur. Sie haben vor einigen Jahren ein wunderschönes Buch verfasst, das jetzt in einer Neuauflage im Amalthea Verlag herauskommt. Es trägt den Titel "Tränen gelacht" und ist ein Buch über den jüdischen Humor. In diesem Buch schreiben Sie noch vor dem Vorwort einen wunderbaren Satz: "Moses gab uns das Gesetz, Rabbi Jehoshua von Nazareth gab uns die Liebe, Karl Marx gab uns das soziale Gewissen, Freud gab uns die Selbsterkenntnis und Einstein sagte, alles ist relativ." Ist diese Art der Relativitätstheorie vielleicht auch ein Motto für Ihr Leben? Bronner: Ja, wahrscheinlich. Ich bin daraufgekommen, dass man sich auf nichts verlassen kann. Man muss alles relativieren zu dem, was gerade passiert. Das ist nicht immer leicht, das ist nicht immer angenehm, aber ich glaube, es ist notwendig. -

Topsy Küppers

Institut für Österreichische Musikdokumentation Österreichische für Institut Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek Österreichischen der Musiksammlung Jüdische Brillanten – Topsy Küppers Mittwoch, 19. November 2014, 19:30 Uhr Palais Mollard, Salon Hoboken 1010 Wien, Herrengasse 9 Eintritt frei Programm JÜDISCHE BRILLANTEN Lieder und Lozelachs von Georg Kreisler Peter Wehle Peter herz Ausführende: Topsy Küppers Béla Fischer 2 Topsy Küppers Interview mit mir selbst (nachfolgend ICH und ES genannt) Es: Du bist 80 Jahre alt, warum drängt es dich noch immer auf die Bühne? Ich: Als eitle Künstlerin (welche Künstlerin ist das nicht?) sollte ich sagen, man drängt mich! Aber das wäre gelogen, denn ES drängt mich! Ich musste ein Programm gestalten, in welchem ich die brillanten Lieder einer Zeit in Erinnerung bringe, in der Philosophie und Wortwitz noch eine berüh- rende Einheit bildeten. Frei nach dem Motto von Friedrich Torberg: Lächeln ist das Erbteil unseres Stammes. Es: Du kanntest Torberg? Ich: Ich kannte ihn gut. Er hieß Kantor. Mit seiner Tante Jolesch und der Übersetzung von Ephraim Kishon wurde er zum Bestsellerautor. Einmal erzählte er, dass ihn eine Dame angesprochen habe: „Herr Professor Torberg, T o r b e r g – das klingt so nordisch?“ Fritz antwortete trocken: „Sehr wohl, Gnä‘ Frau – meine Ahnen waren Schiffsrabbiner bei den Wikingern...“ Es: Du erinnerst in deinem Programm auch an Peter Herz, der in Deutschland kaum bekannt ist. Ich: Ja, leider. Ihm fehlte die Präpotenz, um auf sich aufmerk- sam zu machen. Wenn ihm die „wie Schwammerl aus der Erde schießenden“ Liedermacherinnen lästig wurden, schüttelreimte er: „Die Köchin, die Kottletl briet, die dich- tet heut‘ ein Brettl-Lied.“ 3 Topsy Küppers Es: Du wirst also Peter Herz die nötige Aufmerksamkeit zu- kommen lassen? Ich: Gewiss, er schrieb eines der schönsten Chansons für mich.. -

Shoah: Intervention. Methods. Documentation. S:I.M.O.N

01/2014 S: I. M. O. N. SHOAH: INTERVENTION. METHODS. DOCUMENTATION. S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. DocumentatiON. ISSN 2408-9192 Issue 2014/1 Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Gustavo Corni/Dieter Pohl/Irina Sherbakova Editors: Éva Kovács/Béla Rásky Web-Editor: Sandro Fasching/Éva Kovács/Béla Rásky Webmaster: Bálint Kovács Layout of PDF: Hans Ljung S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German. Funded by: © 2014 by the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI), S:I.M.O.N., the authors, and translators, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author(s) and usage right holders. For permission please contact [email protected] S: I. M. O. N. SHOAH: I NTERVENTION. M ETHODS. DOCUMENTATION. TABLE OF CONTENTS ARTICLES Gerhard Baumgartner The Road Towards Genocide 5 The Process of Exclusion and Persecution of Roma and Sinti in the 1930s and 1940s Eva Waibel „Es ist noch nicht vorbei, wir bleiben deutsch und treu“ 19 Nationalsozialismus und Postnazismus in der Fernsehkabarettsendung Das Zeitventil Katharina Friedla „A Naye Yidishe Heym in Nidershlezye“ 32 Polnische Shoah-Überlebende in Wrocław (1945–1949). Eine Fallstudie. Raul Cârstocea The Path to the Holocaust 43 Fascism and Antisemitism in Interwar Romania SWL-READERS Omer Bartov Die letzten Tage von Buczacz 54 Die Zerstörung einer multiethnischen Stadt Leonard Ehrlich Geschätzt und gescholten 68 Benjamin Murmelstein in Wien 1938–1943 Paul A. -

2 8789 Couvert V3

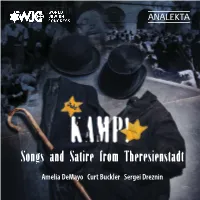

Perhaps the most insidious goal of the Nazis’ “Final Solution of the Jewish Question” was the attempt to dehumanize the victims, to rob them not just of their lives and property, but of their dignity as well. In ghetto aft er ghetto, Jews spiritually resisted their oppressors by creating art and culture even in the face of almost certain death. Th ey wrote poetry, published underground newspapers, held illegal classes for their children, produced theatrical performances and concerts, and composed music. One of the most notable examples of this collective defi ance occurred in the ghetto/camp of Terezín — Th eresienstadt — where Jewish artists and musicians lift ed the spirits of their fellow inmates with songs and cabaret numbers that allowed them — for a little while — to forget where they were, and where they might be the next day, or the next week, or the next month. I am proud that the World Jewish Congress is sponsoring this unique reconstruction of the cabaret of Terezín, and hope that all who listen to it will feel linked to those composers, authors, performers and audiences who perished at Terezín, at Auschwitz–Birkenau, and elsewhere during the Holocaust, and whose memory this CD honors. Ronald S. Lauder President, World Jewish Congress THEREsIENSTADT or Terezín, was built as an impressive fortress by the Austrian Empress Ma- ria Teresa to solidify the Hapsburgs’ hold on Bohemia. It later proved a bulwark in their defense against Na- poleon. In 1941, the Nazis decided to turn the fortress into a transit camp for Jews from the German-occupied Czech lands. -

Vienna City of Dreams Festival Press Release Final

Date: December 2, 2013 Contact: Matt Carlson, Corinne Zadik, Sarah Hucal Tel: 212-903-9750 Festivals E-mail: [email protected] CARNEGIE HALL PRESENTS VIENNA: CITY OF DREAMS A CITYWIDE FESTIVAL CELEBRATING THE ARTS AND CULTURE OF VIENNA February 21 to March 16, 2014 Vienna Philharmonic Orchestra and Vienna State Opera to Perform Seven Concerts at Carnegie Hall, Including Two Complete Operas in Concert: Berg’s Wozzeck and Richard Strauss’s Salome More than 90 Events at Carnegie Hall and Partner Venues across New York City Explore Vienna’s Extraordinary Artistic Legacy, Including Music, Film, Visual Arts, History, Panel Discussions, and More From February 21 to March 16, 2014, Carnegie Hall presents Vienna: City of Dreams, a three-week citywide festival featuring more than 90 events, all inviting audiences to discover the extraordinary artistic legacy of Vienna. The festival features symphonic and operatic masterpieces, chamber music, and lieder, as well as new sounds emerging from this historic cultural capital. In addition to music, Vienna: City of Dreams shines a spotlight on Vienna’s visual art, film, architecture, politics, science, and history, creating an extensive look at a city that for centuries has drawn artists, dreamers, and innovators from all corners of the world to its dazzling intellectual and artistic life. The festival’s centerpiece is seven concerts at Carnegie Hall by the renowned Vienna Philharmonic Orchestra and Vienna State Opera, led by esteemed conductors Franz Welser-Möst, Daniele Gatti, Andris Nelsons, and Zubin Mehta. Their residency includes concert performances of Alban Berg’s Wozzeck and Richard Strauss’s Salome, marking only the second time in their history that the Viennese musicians have performed opera in concert at Carnegie Hall.