000895779.Pdf (8.327Mb)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

INFORMAÇÃO TURÍSTICA E S R

R. Armando Martino R. Carlos B v . R. Lagoa Azul V . Corr o l R. Nelson u n t eia á A r i V o A . s R. Cel. Mar v R to A d . cílio F R. Dona a C R v ranc P P od. Bandeirantes r o . Gen. Edgard F u d de á z PARQUE SÃO e er t A r v. v. Casa V e M A i C edo Pujol a o R. Alfr i n DOMINGOS ag R. Our r c o de Paula o al ei h ç R. Dr César d ã ãe o R. Itapinima s R. Chic o Gr o m i S u osso R. L u q l to eão XIII SANTANA u Z R. M . Mora . Miguel Conejo r R . Z v A D acó R. Estela B . A élia SANTANA . J v R . C . PARQUE CIDADE Av. Ns. do Ó Z . Angelina Fr . Inajar de Souza a R. Chic v e c ire 1 DE TORONTO 2 3 v 4 5 de 6 7 8 h A i A PIQUERI r er i o o N i i Av. Ns. do Ó l Penitenciária do o P c a g i á R. Balsa r t Estado Carandiru ontes c s M . Casa V h a l v R. Maria Cândida n e i 48 98 i A r Jardim Botânico G7 A7 A 100 Serra da Cantareira 27 b o a Atrativos / Atractivos d t . G v n 49 99 A o Av. -

Sãopaulo Welcome to São Paulo São Paulo Em Números / São Paulo in Numbers

Índice Bem Vindo a São Paulo ................................................ 2 SãoPaulo Welcome to São Paulo São Paulo em números / São Paulo in numbers .................................................. 6 guia do profissional de turismo Acesso / Access .......................................................................................................... 10 Economias criativas / Creative economies ............................................................12 tourism professional guide Conheça São Paulo .................................................... 14 Get to know São Paulo Por que São Paulo é o melhor destino para seus negócios e eventos? .......... 16 Why is São Paulo the best destination for your business and events? A São Paulo Turismo apóia o seu evento .............................................................. 24 São Paulo Tourism supports your event O ponto alto do seu programa de incentivos ...................................................... 26 The highlight of your incentive program São Paulo Por Regiões ............................................... 36 São Paulo by Regions Berrini ........................................................................................................................... 38 Faria Lima & Itaim ......................................................................................................40 Paulista & Jardins ....................................................................................................... 42 Ibirapuera & Moema ..................................................................................................44 -

CENTRO E BOM RETIRO IMPERDÍVEIS Banco Do Brasil Cultural Center Liberdade Square and Market Doze Edifícios E Espaços Históricos Compõem O Museu

R. Visc onde de T 1 2 3 4 5 6 aunay R. Gen. Flor . Tiradentes R. David Bigio v R. Paulino A 27 R. Barra do Tibaji Av C6 R. Rodolf Guimarães R. Par . Bom Jar Fashion Shopping Brás o Miranda Atrativos / Attractions Monumentos / Monuments es dal dim A 28 v B2 Fashion Center Luz . R. Mamor R. T C é r R. Borac é u R. Pedro Vicente 29 almud Thorá z Ferramentas, máquinas e artigos em borracha / eal e 1 1 i Academia Paulista de Letras C1 E3 “Apóstolo Paulo”, “Garatuja, “Marco Zero”, entre outros R. Mamor r e R. Sólon o R. R R. do Bosque d C3 Tools, machinery and rubber articles - Rua Florêncio de Abreu éia ARMÊNIA odovalho da Fonseca . Santos Dumont o 2 R. Gurantã R. do Ar D3 v Banco de São Paulo Vieira o S A R. Padr R. Luis Pachec u 30 l ecida 3 Fotografia / Photography - Rua Conselheiro Crispiniano D2 R. Con. Vic Batalhão Tobias de Aguiar B3 ente Miguel Marino R. Vitor R. Apar Comércio / Shopping 31 Grandes magazines de artigos para festas Air R. das Olarias R. Imbaúba 4 R. Salvador L osa Biblioteca Mário de Andrade D2 R. da Graça eme e brinquedos (atacado e varejo) / Large stores of party items and toys 5 BM&F Bovespa D3 A ena R. Araguaia en. P eição R. Cachoeira 1 R. Luigi Grego Murtinho (wholesale and retail) - Rua Barão de Duprat C4 R. T R. Joaquim 6 Acessórios automotivos / Automotive Accessories R. Anhaia R. Guarani R. Bandeirantes Caixa Cultural D3 apajós R. -

São Paulo January 4Th to 20Th, 2012

MENTORING AND LANGUAGE ACQUISITION IN BRAZIL (MLAB) São Paulo January 4th to 20th, 2012 Partner Institutions Harvard University David Rockefeller Center for Latin American Studies (DRCLAS) www.drclas.harvard.edu/brazil/student/mlab Caros participantes (Dear Participants), Sejam bem-vindos! It is a joy to have such a diverse, talented and dedicated group of students together from Harvard and throughout Brazil for the first edition of the Mentoring and Language Acquisition in Brazil (MLAB) program. Parabéns to all of you on your acceptances. The 15 Harvard College mentors in MLAB were selected from over 60 applicants. The 15 Brazilian mentees from Belo Horizonte, MG; Fortaleza, CE; Porto Alegre, RS; Rio de Janeiro, RJ; São José dos Campos, SP and São Paulo, SP join the program after successfully navigating extremely competitive scholarship selection processes in their sponsoring organizations and having interviews in English via Skype from afar. MLAB was inspired by our positive experiences running collaborative Harvard-Brazil programs over the past five years and by the exciting opportunity to help eliminate barriers to internationalization in Brazil and at Harvard. President Dilma Rousseff recently announced the goal of offering 100 thousand scholarships to Brazilians seeking to study in foreign universities. There is a talented pool of young students in Brazil with incredible life stories, overwhelming potential and an admirable eagerness to take advantage of the chance to study abroad. A large percentage of the most talented candidates, however, lack sufficient English-language abilities and direct contact with inspiring role models. Meanwhile, interest in Brazil at Harvard has skyrocketed in recent years. -

Memoricidade.Pdf

memoricidadeV.1 - N.1 – Dezembro 2020 invisibilidades urbanas memoricidade sumário Revista do Museu da Cidade de São Paulo editorial Uma revista para o Museu da Cidade de São Paulo 6 Conselho editorial Editor Projeto gráfco e diagramação Beatriz Cavalcanti de Arruda Maurício Rafael Fajardo Ranzini Design João de Pontes Junior Arthur Fajardo e Claudia Ranzini ensaio A cidade, as memórias e as vozes rebeldes 8 José Henrique Siqueira Editores associados Alecsandra Matias de Oliveira Luiz Fernando Mizukami João de Pontes Junior Impressão Marcos Cartum Rafael Itsuo Takahashi Imprensa Ofcial do Estado - Imesp Preservação experimental para desinventar a tradição 14 Marília Bonas dossiê Marly Rodrigues Produção editorial Revisão Giselle Beiguelman Maurício Rafael Felipe Garofalo Cavalcanti Renata Lopes Del Nero Natália Godinho João de Pontes Junior O.CU.PAR: invisibilidades LGBTQIA+ na cidade de São Paulo 22 Maurício Rafael Foto de capa Bruno Puccinelli Coordenação Rafael Itsuo Takahashi Crianças em São Paulo, Praça da Sé, 1984 Marcos Cartum Silvia Shimada Borges Rosa Gauditano Museu dos invisíveis 28 Christian Ingo Lenz Dunker Visibilidades da cidade 36 Esta publicação é dedicada a Julio Abe Wakahara, falecido em novembro de 2020, cuja trajetória profssional, de mais de quatro décadas, trouxe notáveis contribuições para a museologia brasileira, tendo sido um dos primeiros a se dedicar ao patrimônio Abílio Ferreira imaterial. Julio Abe foi diretor, no fnal da década de 1970, da Seção Museu Histórico da Imagem Fotográfca da Cidade de São Paulo -

Destination Report

Miami , Flori daBuenos Aires, Argentina Overview Introduction Buenos Aires, Argentina, is a wonderful combination of sleek skyscrapers and past grandeur, a collision of the ultrachic and tumbledown. Still, there has always been an undercurrent of melancholy in B.A. (as it is affectionately known by expats who call Buenos Aires home), which may help explain residents' devotion to that bittersweet expression of popular culture in Argentina, the tango. Still performed—albeit much less frequently now—in the streets and cafes, the tango has a romantic and nostalgic nature that is emblematic of Buenos Aires itself. Travel to Buenos Aires is popular, especially with stops in the neighborhoods of San Telmo, Palermo— and each of its colorful smaller divisions—and the array of plazas that help make up Buenos Aires tours. Highlights Sights—Inspect the art-nouveau and art-deco architecture along Avenida de Mayo; see the "glorious dead" in the Cementerio de la Recoleta and the gorgeously chic at bars and cafes in the same neighborhood; shop for antiques and see the tango dancers at Plaza Dorrego and the San Telmo Street Fair on Sunday; tour the old port district of La Boca and the colorful houses along its Caminito street; cheer at a soccer match between hometown rivals Boca Juniors and River Plate (for the very adventurous only). Museums—Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA: Coleccion Costantini); Museo Nacional de Bellas Artes; Museo Municipal de Arte Hispano-Americano Isaac Fernandez Blanco; Museo Historico Nacional; Museo de la Pasion Boquense (Boca football); one of two tango museums: Museo Casa Carlos Gardel or Museo Mundial del Tango. -

Note of Explanation Introduction

Notes Note of Explanation 1. Richard Morse, From Community to Metropolis: A Biography of São Paulo, Brazil (Gainesville: University of Florida Press, 1958); Annibal Villanova Villela and Wilson Suzigan, Política do governo e crescimento da economia brasileira, 1889–1945 (Rio de Janeiro: Instituto de Planejamento Econômico e Social/Instituto de Pesquisas, 1977); and Carlos Manuel Peláez and Wilson Suzigan, História monetária do Brasil: análise da política, comportamento e instituições monetárias (Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1981). Introduction 1. Throughout the book, these three groups are referred to as the Escritório (F.P. Ramos de Azevedo Technical Firm), DOP (Municipal Works Department), and Cia City (City of São Paulo Improvements and Freehold Land Company Limited), respectively. 2. Historians have positioned themselves within different paradigms in the discipline, as seen in Stanley Stein’s “The Historiography of Brazil: 1808–1889,” Hispanic American Historical Review 40, no. 2, (1960): 234–78; Thomas Skidmore’s “Studying the History of Latin America: A Case of Hemispheric Convergence,” Latin American Research Review 1998; and John Johnson’s “One Hundred Years of Historical Writing on Modern Latin America by U.S. Historians,” Hispanic American Historical Review 65, no. 4 (1985): 745–766. The study of the history of Brazil was at first diachronic- ally divided into periods—colonial (from encounter to 1816), empire (1816–1889), the “Old Republic” (1889–1930), the first time Vargas was in power (1930–1945), the democratic era (1945–1964), military dictatorship (1964–1985), and the New Republic (1985 to present)—and then saw its emphasis gradually move from periodization to other methodological approaches. -

Redalyc.Turismo E Animação Cultural No Espaço Urbano

Rosa dos Ventos E-ISSN: 2178-9061 [email protected] Universidade de Caxias do Sul Brasil Beni, Mario Carlos Turismo e Animação Cultural no Espaço Urbano Rosa dos Ventos, vol. 5, núm. 3, julio-septiembre, 2013, pp. 451-459 Universidade de Caxias do Sul Caxias do Sul, Brasil Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=473547094007 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto Revista Rosa dos Ventos 5(3) 451-459, jul-set, 2013 Turismo e Animação © O(s) Autor(es) 2013 ISSN: 2178-9061 Associada ao: Cultural no Espaço Programa de Mestrado em Turismo Hospedada em: Urbano http://ucs.br/revistarosadosventos Mario Carlos Beni1 RESUMO Em 1979, a Diretoria de Planejamento da Empresa Paulista de Turismo (PAULISTUR SA), coordenada por Mario Beni, incrementou uma política de animação em espaços públicos, na cidade de São Paulo. Houve, naquele momento, disponibilização de estruturas e de condições políticas que permitiram exercer com ineditismo algumas intervenções para satisfazer as necessidades de um aglomerado urbano como São Paulo, SP, em termos de educação, lazer e cultura. O presente estudo de caso objetiva resgatar tal experiência e seu legado para a cidade, registrando como as zonas de intervenção Palavras-chave: Turismo. devem oferecer condições para a produção e o consumo da cultura e Cidade. Animação do turismo, de uma maneira geral, dando condições de sociocultural. Paulistur. São desenvolvimento à economia simbólica. -

1ª E 2ª Séries Ou (1º 2º E 3º Anos)

2012 - INSTITUIÇÕES PARCEIRAS - CAPITAL Instituições Série/ano Casa do Bandeirante Capela do Morumbi Casa da Imagem e Beco do Pinto Casa do Grito e Monumento à Independência Casa do Tatuapé Casa Modernista Catavento Pavilhão das Culturas Brasileiras Sítio da Ressaca Sítio Morrinhos Solar da Marquesa 1ª e 2ª séries ou Centro Cultural Banco do Brasil (1º 2º e 3º anos) Centro Cultural São Paulo Planetário Parque Ecológico do Tietê Parque Estadual da Cantareira – Núcleo Engordador Parque Estadual da Cantareira – Núcleo Pedra Grande Memória do Gás Museu Barão de Mauá Museu Brasileiro de Escultura - MUBE Parque Estadual do Juquery SESC 2012 - INSTITUIÇÕES PARCEIRAS - CAPITAL Instituições Série/ano Casa do Bandeirante Capela do Morumbi Casa da Imagem e Beco do Pinto Casa do Grito e Monumento à Independência Casa do Tatuapé Casa Modernista Pavilhão das Culturas Brasileiras Sítio da Ressaca Sítio Morrinhos Solar da Marquesa Catavento Centro Cultural Banco do Brasil CCBB Centro Cultural São Paulo 3ª e 4ª séries ou Instituto Verdescola – Memória do Gás (4º e 5º anos) Museu Afro Brasil Museu Barão de Mauá Museu da Casa Brasileira - MCB Museu Brasileiro da Escultura - MUBE Museu Lasar Segall - MLS Parque Estadual do Juquery Fundação Ema Gordon Klabin Parque Ecológico do Guarapiranga Planetário Parque Estadual da Cantareira - Núcleo Engordador Parque Estadual da Cantareira - Núcleo Pedra Grande SESC 2012 - INSTITUIÇÕES PARCEIRAS - CAPITAL Instituições Série/ano Casa do Bandeirante Capela do Morumbi Casa da Imagem e Beco do Pinto Casa do Grito e Monumento -

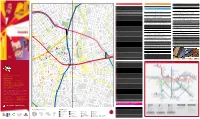

Metro: the Best Way to Know São Paulo

Metro: the best way to know São Paulo There is no better option than the Metro to visit the countless tourist sites in the largest city in Brazil – and one of the largest in the world. Note: many attractions can be reached on a single metro ride. For more distant locations, metro integrated bus lines are available. Running 74.3 kilometers of rail through 64 stations, the São Paulo metro is your best bet for getting to the host of tourist and cultural attractions located throughout this sprawling metropolis. Some of these locations, including Paulista and Liberdade Avenues ("the Eastern district"), can be accessed directly by metro. Other more distant destinations, such as the Zoo and Carmo Park, can be reached by using one of the many metro integrated bus lines. 1 Line-Blue: riders have access to the Imigrantes Expo Center, the Botanic Garde, the São Paulo Cultural Center, the Banco do Brasil Cultural Center, the Sacred Art Museu, the Portuguese Langar Art Museum, 25 de Março Street, the Japanese Immigrant Museum, the São Paulo State Art Gallery São Paulo See Metropolitan Cathedral, the Samba Boulevard and Anhembi Park. 2 Line-Green: visitors can tour the Itaú Cultural Institute, the São Paulo Art Museum (MASP), the Casa das Rosas, the Jewish Cultural Center, Ipiranga Museum, the São Paulo Aquarium and the Football Museum, an annex of Pacaembu Stadium. 3 Line-Red: riders can visit the Latin American Memorial, Água Branca Park, Carmo Park, and the Immigrants Memorial. 5 Line-Violet: the main attraction along this line is Santo Amaro Station, the first metro line station built under a cable stayed bridge, which spans the Pinheiros River. -

CLIPPING 30 De Outubro De 2019

CLIPPING 30 de outubro de 2019 HORTO FLORESTAL DE SUSSUÍ Termo de guarda de 30 de outubro de 1981. O Horto Florestal de Sussuí protege 9,68 ha de Mata Atlântica, dentro de um município com baixíssima cobertura natural remanescente. Pela sua localização junto às margens do rio Pari Veado, destaca-se os serviços ecossistêmicos de proteção aos recursos hídricos. SUMÁRIO ENTREVISTAS ............................................................................................................................... 4 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE ....................................................................... 4 Vale do Futuro: Secretários de Estado visitam comunidades remanescentes de quilombos ..................... 4 Zoo de São Paulo apresenta ao público duas raposinhas-do-campo ..................................................... 6 Parte de morro fica três dias sem água em Santos ............................................................................ 8 SBC sobe no ranking de saneamento ............................................................................................... 9 Região implanta monitoramento da costa ....................................................................................... 10 Câmara vota permissão para receber lixo de fora ............................................................................ 11 Um terço do litoral já sofre com óleo e, para ministro, fim da crise é incerto ....................................... 12 Setor de Seguros e a força do interior paulista ............................................................................... -

Vida Material De Desterro No Século Xix: As Louças Do Palácio Do Governo De Santa Catarina, Brasil

VIDA MATERIAL DE DESTERRO NO SÉCULO XIX: AS LOUÇAS DO PALÁCIO DO GOVERNO DE SANTA CATARINA, BRASIL. Fernanda Codevilla Soares Largo do Palácio. Vista da cidade de Desterro em 1846 por Victor Meirelles . Armazém Rua do Príncipe nº05, Desterro. Fonte: Inventário post mortem , século XIX. Jarra de faiança fina inglesa, estilo peasant. Foto: Osvaldo Paulino da Silva, 2003. ORIENTADOR: Dr. Fernando Coimbra Palácio Cruz e Souza. (MHSC) Foto: Fernanda Codevilla Soares, 2010. UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO VILA REAL, 2011 1 FERNANDA CODEVILLA SOARES VIDA MATERIAL DE DESTERRO NO SÉCULO XIX: AS LOUÇAS DO PALÁCIO DO GOVERNO DE SANTA CATARINA, BRASIL. Tese apresentada para obtenção do grau de Doutor em Quaternário, Materiais e Cultura, UTAD. ORIENTADOR: Dr. Fernando Coimbra Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro Vila Real, 2011 2 ÍNDICE GERAL ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................................................... 5 ÍNDICE DE GRÁFICOS ......................................................................................................................................... 8 ÍNDICE DE TABELAS ........................................................................................................................................... 9 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................................... 12 1. ARQUEOLOGIA HISTÓRICA EM FLORIANÓPOLIS: (IN) DEFINIÇÕES