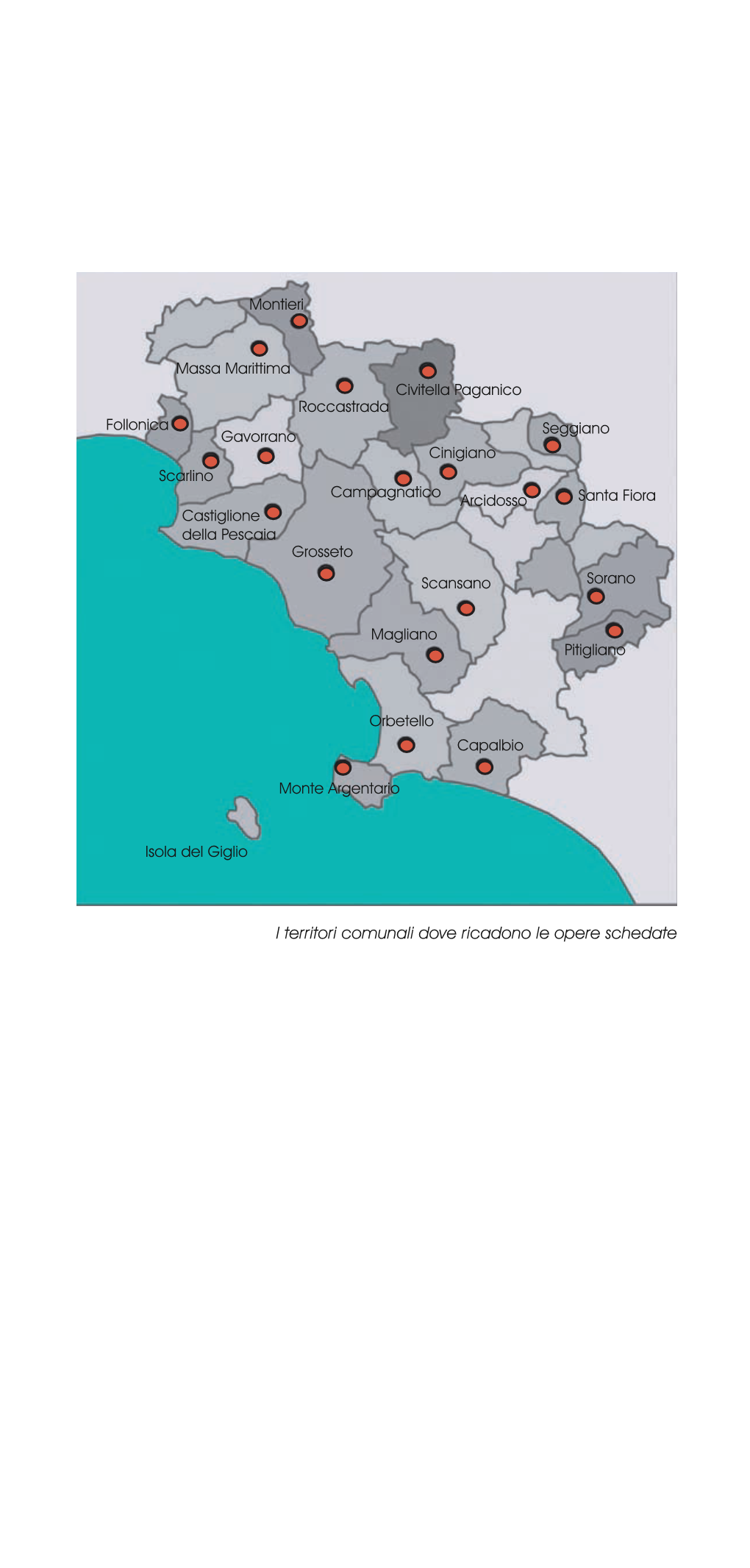

I Territori Comunali Dove Ricadono Le Opere Schedate

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guida-Inventario Dell'archivio Di Stato

MINIS TERO PER I BENI CULTURALI E AM BIENTALI PU B BLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO XCII ARCHIVIO DI STATO DI SIENA GUIDA-INVENTARIO DELL'ARCHIVIO DI STATO VOLUME TERZO ROMA 1977 SOMMARIO Pag. Prefazione VII Archivio Notarile l Vicariati 77 Feudi 93 Archivi privati 105 Bandini Policarpo 106 Bologna-Buonsignori-Placidi 108 Borghesi 140 Brancadori 111 Brichieri-Colombi 113 Busacca Raffaele 115 Canonica (la) 116 Nerazzini Cesare 118 Pannocchieschi-D'Elci 120 Petrucci 140 Piccolomini-Clementini 123 Piccolomini-Clementini-Adami 128 Piccolomini-Naldi-Bandini 131 Piccolomini (Consorteria) 134 Sergardi-Biringucci 137 Spannocchi 141 Tolomei 143 Useppi 146 Venturi-Gallerani 148 Particolari 151 Famiglie senesi 152 Famiglie forestiere 161 PR EFAZIONE Nella introduzione al primo volume della guida-inventario dell'Archivio di Stato di Siena furono esposti gli intenti con i quali ci si accinse alla pub blicazione di quell'importante mezzo di corredo che consistevano nel valorizzare il materiale documentario di ciascun fo ndo archivistico per facilitare agli stu diosi la via della ricerca storica. Il caloroso e benevolo accoglimento riservato dagli interessati dice chiaramente quanto fe lice sia stata l'iniziativa e quanto brillanti siano stati i risultati raggiunti, che si sono palesati anche maggiori di quelli previsti. Infa tti la valorizzazione del materiale, oltre all'ordinamento ed alla inventariazione degli atti, presupponeva anche lo studio accurato delle ori gini e delle competenze dell'ufficio o dell'ente che quegli atti aveva prodotto. Per cui, essendo stati illustrati nei primi due volumi 1 ottanta fondi appartenenti alle più importanti magistrature dello Stato, insieme alla storia di ogni singolo ufficio è emersa in breve sintesi anche la storia del popolo senese. -

Elenco Espositori 2013

AZIENDA CATEGORIA CITTA' PR WEB Abbigliamento, calzature e pelletteria Aluigi Valerio abbigliamento Grosseto GR Annunziata Nunzio abbigliamento Grosseto GR Balsanti Roberta biancheria intima Grosseto GR Carbone Maurizio e M.Pompilia accessori, cappelli, occhiali da sole Grosseto GR Centoni Giuseppe abbigliamento caccia e pesca Amandola AP CMVT Srl abbigliamento e borse in pelle Empoli FI www.cmvtborse.it Creazioni Artigiane pelletteria artigianale Lamporecchio PT Daytona Moto abbigliamento e accessori moto Sovigliana FI El Habib Mohamed abbigliamento Farnese VT Ghibli calzature Grosseto GR Gimar abbilgiamento Follonica GR Giu.Lor abbigliamento Grosseto GR Guasconi Roberto abbilgiamento Montiano GR Happy Store Abbigliamento S. Benedetto V.Sambro BO Innocenti Claudia abbigliamento Cinigiano GR Abbigliamento‐abiti da sposa‐ La Sartoria di Lara Roggi bigiotteria‐pelletteria Sticciano Scalo GR Ledatomica cinture in pelle e accessori Massa Fermana AP Martini Giuseppina abbigliamento, cappelli Follonica GR Mazzone Franco Abbigliamento Orbetello GR Mei Aidan Moda Maglia Abbigliamento Sinalunga SI Milanese Maurizio abbigliamento Grosseto GR Paris Sandro abbigliamento Grosseto Selleria Altieri selleria, cinture, portachiavi Civitavecchia Roma www.selleriaaltieri.it Sport in Stock sas abbigliamento, scarpe e accessori spo Grosseto GR Volpi Elena abbigliamento Gavorrano GR Zinali Filomena abbigliamento Principina Terra GR Agricoltura e zootecnia Alfa Tec prodotti zootecnici, impianti mungiturGrosseto GR www.alfa‐tec.it componenti e ricambi per impianti -

ISOLA DEL GIGLIO: MAREMMA E ARGENTARIO

ISOLA DEL GIGLIO: MAREMMA e ARGENTARIO Durata: 4 giorni/ 3 notti Isola del Giglio NEW iaggio in Maremma, tra antichi e affascinanti bor- 2021 ghi, natura selvaggia ed incontaminata, mare cristallino ITALIA e splendidi panorami sulle isole dell’arcipelago toscano. Un viaggio alla scoperta di un territorio unico. A predi- GROSSETO ligere questo territorio furono dapprima gli Etruschi, poi V Orvieto i Romani, lasciando importanti tracce della loro civiltà. Pitigliano Il tour prevede oltre che, alla scoperta del capoluogo Porto Santo Stefano Orbetello Grosseto, l’escursione all’Isola del Giglio e delle principali Isola del Giglio Porto Ercole località dell’Argentario. Infine visita di Pitigliano, splendi- do borgo antico situato su di una rocca tufacea. www.caldana.it/tourtoscanaisolagiglio 1° GIORNO (km 240) 2° GIORNO 3° GIORNO (km 100) BOLOGNA - GROSSETO ISOLA DEL GIGLIO ARGENTARIO: PORTO ERCOLE Partenza al mattino dalla località prescel- Prima colazione in hotel. Trasferimento a - PORTO SANTO STEFANO - ta in direzione di Bologna. Incontro con Porto Santo Stefano ed imbarco sul tra- l’accompagnatore e partenza in pullman ghetto per l’Isola del Giglio, la seconda ORBETELLO - CAPALBIO Gran Turismo in direzione di Firenze e isola per grandezza dell’Arcipelago To- Prima colazione in hotel. Partenza per Grosseto, principale centro della Marem- scano (durata navigazione: 1 ora). Sbarco l’Argentario, un promontorio noto per la ma toscana. Pranzo libero lungo il per- a Giglio Porto, antico borgo di pescatori sua bellezza e il mare cristallino. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus

Orari e mappe della linea bus 3/G 3/G Gavorrano Bagno Centro Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 3/G (Gavorrano Bagno Centro) ha 14 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Gavorrano Bagno Centro: 08:30 - 19:28 (2) Gavorrano Bagno Centro: 06:55 (3) Gavorrano Centro: 13:55 (4) Gavorrano Centro: 07:15 (5) Giuncarico: 13:05 (6) Grosseto F.S.: 07:02 - 08:51 (7) Lupo: 13:35 (8) Ribolla C.Le: 13:28 - 19:15 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 3/G più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 3/G Direzione: Gavorrano Bagno Centro Orari della linea bus 3/G 20 fermate Orari di partenza verso Gavorrano Bagno Centro: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 08:30 - 19:28 martedì 08:30 - 19:28 Giuncarico mercoledì 08:30 - 19:28 Genio Civile giovedì 08:30 - 19:28 Lupo venerdì 08:30 - 19:28 Strada Provinciale 152 Aurelia Vecchia, Gavorrano sabato 08:30 Vaccareccia domenica Non in servizio Grilli Via Grosseto, Gavorrano Caldana Bivio Strada Provinciale 152 Aurelia Vecchia, Gavorrano Informazioni sulla linea bus 3/G Direzione: Gavorrano Bagno Centro Casettino Dani Fermate: 20 Strada Provinciale 152 Aurelia Vecchia, Gavorrano Durata del tragitto: 20 min La linea in sintesi: Giuncarico, Genio Civile, Lupo, Ravi Bivio Vaccareccia, Grilli, Caldana Bivio, Casettino Dani, Strada Provinciale 152 Aurelia Vecchia, Gavorrano Ravi Bivio, Nuovo Inguardio, Gavorrano Stazione FS, Gabriellaccio, Gavorrano Pod. San Vincenzo, La Nuovo Inguardio Menga, San Ansano, San Giuseppe, Gavorrano Bagno Forni, Gavorrano Bagno Nord, Bagno Via Gavorrano Stazione FS Marconi 34 Incr.Via Verdi, Gavorrano Bagno Marconi, Gavorrano Bagno Centro Gabriellaccio Strada Provinciale 152 Aurelia Vecchia, Gavorrano Gavorrano Pod. -

Cogeogr 291018.Pdf

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GROSSETO DI GROSSETO Albo iscritti aggiornato al 29 Ottobre 2018 Situazione al 29/10/2018 Stampato in data: 29/10/2018 n° albo cognome e nome indirizzo studio n° telefono - n° fax data isc. luoga e data di nascita e-mail - pec 505 AGNOLETTI ANTONIO VIA MICHELANGELO 8/B 056425790 25/05/1978 24/05/1952 GROSSETO 58100 GROSSETO GR [email protected] [email protected] 753 AGOSTINI FRANCESCO VIA TRIPOLI 95 0564411240 15/01/1991 28/08/1965 GROSSETO 58100 GROSSETO GR 0564411240 [email protected] [email protected] 1097 AGRESTI PAOLO VIA DEI GRIFONI D'ORO 3 056425771 16/04/2002 31/12/1978 GROSSETO 58100 GROSSETO GR [email protected] [email protected] 776 ALBINI ALDO VIA GIACOMO PUCCINI 114 3356851622 16/03/1992 03/07/1969 GROSSETO 58011 CAPALBIO GR [email protected] [email protected] 541 ALESSANDRONI MAURO VIA DEL CAMPONE 62 0564818979 07/01/1981 03/05/1955 ROMA 58019 PORTO SANTO STEFANO GR 0564811308 [email protected] [email protected] 499 ALFINITO ENRICO VIA EMILIA 106 3492803854 21/11/1977 23/09/1955 GROSSETO 58100 GROSSETO GR [email protected] [email protected] 1120 ALOISI ROBERTA VIA ARIOSTO 6 C/O PELLEGRINETTI S. 3291045893 19/03/2003 13/11/1977 PIOMBINO 58022 FOLLONICA GR [email protected] [email protected] 995 ALUNNO ANDREA VIA SVIZZERA 243 0564450852 09/02/2000 19/11/1972 GROSSETO 58100 GROSSETO GR 0564450852 [email protected] [email protected] 533 AMATO ITALO VIA PANORAMICA 16 0564812371 -

I Bolli Guller Delle Province Di Siena E Grosseto Massimo Monaci E Paolo Saletti (Aspot)

I bolli Guller delle province di Siena e Grosseto Massimo Monaci e Paolo Saletti (Aspot) Presentazione Il servizio postale è tuttora un campo fertile di ricerca per chi ha voglia e tempo, ma credo che in tema di bolli ci sia ben poco di importante da scoprire, almeno per il periodo fin ad oggi indagato, che dai precursori va fino ai tondo- riquadrati, vale a dire fino a cent’anni fa. E dopo? Dopo vengono i bolli Guller, così chiamati dal nome della ditta svizzera che li fabbricava e che fornì per alcuni anni anche le nostre Poste. Queste in seguito provvidero da sé, incaricando (forse dal 1926 in poi) le singole Direzioni postali di provvedere quando ce ne fosse bisogno, per rottura o smarrimento dei timbri o per apertura di nuovi uffici, incaricando incisori locali; i bolli dovevano essere sempre del tipo Guller, ma inevitabilmente ci sono fra loro differenze di dimensione, caratteri, ornato e altro. Ebbene, questi bolli – Guller o tipo Guller - furono in dotazione a tutti gli uffici postali (direzioni, ricevitorie e collettorie) aperti nel secolo scorso e crediamo sia il caso di cominciare a occuparcene più di quanto si è fatto finora. Saltuariamente c’è stato in passato un certo interesse, specialmente per i cosidetti “frazionari”, poi non ne ho più sentito parlare. Io sono ormai agli sgoccioli, ma ho lanciato l’idea a due cari amici, Paolo Saletti e Massimo Monaci, che sarei tentato di chiamare “allievi” (anche se ormai mi hanno superato), appassionati come me di storia postale. Hanno aderito di buon grado a fare una prima sommaria catalogazione per quanto riguarda le provincie di Siena e di Grosseto. -

Avviso Al Pubblico Bacino Di Grosseto

AOO GRPM01000E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000150 - 09/01/2021 - C01 - E 120820 AVVISO AL PUBBLICO BACINO DI GROSSETO da lunedì 11 fino a sabato 16 gennaio 2021, oltre alle corse come da programma di esercizio adibite al trasporto studenti presso i plessi scolastici di GROSSETO, saranno provvisoriamente attivate le seguenti corse aggiuntive per il trasporto degli studenti nelle tratte: CORSE ANDATA ore 6.15 da Manciano-Albinia-Grosseto (bis alla corsa 41P711); ore 6.20 da Scansano-Montiano a Grosseto (bis alla corsa 9/G486); ore 6.25 da Sassofortino-Ribolla a Grosseto (bis alla corsa 25R151); ore 6.30 da Falsettaio-Paganico a Grosseto (bis alla corsa 42A420); ore 6.35 da Roccastrada-Montemassi a Grosseto (bis alla corsa 25R551); ore 6.35 da Pari-Paganico a Grosseto (bis alla corsa 26R483); ore 6.35 da Gavorrano-Braccagni a Grosseto (bis alla corsa 3/G709); ore 6.40 da Marsiliana-Albinia a Grosseto (bis alla corsa 41P728); ore 6.45 da Orbetello-Albinia a Grosseto (bis alla corsa 15O211); ore 6.45 da Roccastrada-Paganico a Grosseto (bis alla corsa 25R249); ore 6.45 da Scansano-Montorgiali a Grosseto (bis alla corsa 8/G592); ore 6.47 da Baccinello-Istia a Grosseto (bis alla corsa 6/G795); ore 6.50 da Montepescali-Braccagni a Grosseto (bis alla corsa g21991); ore 6.55 da Riva del Sole-Marina di Grosseto-Grosseto (bis alla corsa 1/G965); ore 6.55 da Alberese-Grosseto (bis alla corsa g15358); ore 6.56 da Ribolla-Castellaccia-Grosseto (bis alla corsa 3/G006); ore 6.56 da Ribolla-Castellaccia-Grosseto (bis alla corsa 43F438); ore -

Eventi Agosto

Eventi Agosto Agosto in Maremma, gli eventi del mese di agosto in Maremma: sagre, festival, Festambiente, escursioni, mostre, visite guidate, musica, spettacoli, sport, folclore e molto altro. Roselle (Grosseto) Spettacolo dei Butteri della Maremma 1 agosto 2018 presso il Bioagriturismo Corte degli Ulivi, potrete assistere all'abilità dei Butteri della storica fattoria Il Marruchetone che si cimenteranno nei lavori tradizionali ed in giochi spettacolari, il tutto con cavalli, vacche e vitelli. Eccezionale rappresentazione della storia e cultura maremmana; per informazioni tel. 335 6511774 email [email protected] fonte www.tuttomaremma.com Vetulonia Visita guidata al borgo e necropoli 1 agosto 2018 ore 17:00 ritrovo al museo archeologico, visita al borgo di Vetulonia ed alla splendida necropoli etrusca; per informazioni: [email protected], approfondimenti su Vetulonia: www.tuttomaremma.com/vetulonia.htm fonte www.tuttomaremma.com Grosseto Music & Wine – XXVIII Festival Internazionale di Musica da Camera 2018 1 agosto 2018 ore 21:30 presso il Cassero Senese “Mandolino e chitarra: 14 corde virtuose” Carlo Aonzo (mandolino), Roberto Margaritella (chitarra) per informazioni [email protected] fonte www.tuttomaremma.com Capalbio Oasi WWF Lago di Burano – visite guidate 1 agosto 2018 ore 18:00 visita guidata dell'Oasi con guide WWF lungo il percorso natura di 2 km totali tra la macchia mediterranea, il lago ed il mare, con osservatori per l'avvistamento dell'avifauna; informazioni [email protected]; dettagli sull'Oasi: www.tuttomaremma.com/lagodiburano.htm -

Sistema Informativo Ministero Dell'istruzione Dell'universita' E Della Ricerca Ss-13-Hc-Xno24 Supplenze Personale A.T.A

SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SS-13-HC-XNO24 SUPPLENZE PERSONALE A.T.A. D.M.75 DEL 19/04/2001 5/09/2017 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GROSSETO PAG. 1 ELENCO ALFABETICO GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * * DATA E PROV.* G R A D U A T O R I E * * COGNOME E NOME * DI *--------------------------------------------------------------------------* * * NASCITA * COD. POS. PUNT. * COD. POS. PUNT. * COD. POS. PUNT. * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * ABATE ARMANDO * 02/09/64 GR * CS 199 2,60 * * * * GR/000042 COD.FISC.: BTARND64P02B646S * * * * * * RECAPITO : BORGO CARIGE 58010 CAPALBIO (GR) * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * ACUNZO LUCIANA * 03/08/64 NA * AA E(*) * * * * GR/001246 COD.FISC.: CNZLCN64M43F839K * * * * * * RECAPITO : via de nicola,9 58100 GROSSETO (GR) 0564496402 * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * AGGRAVI MANUELA * 21/10/66 GR * CS 338 2,00 * * * * GR/000043 COD.FISC.: GGRMNL66R61E202R * * * * * * RECAPITO : CORSO GARIBALDI 28 58051 MAGLIANO IN TOSCANA (GR) * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

Gavorrano-2.0 PS Piano Strutturale Comunale - Piano Operativo Comunale PO Novembre 2019 I PAESAGGI STORICI DEL COMUNE DI GAVORRANO

COMUNE DI GAVORRANO Provincia di Grosseto PIANO STRUTTURALE Catalogo A - Paesaggi storici Il Sindaco: l Professionisti incaricati: Andrea Biondi Stefano Giommoni Rita Monaci La Giunta Comunale: Pietro Pettini Francesca Bargiacchi Claudio Saragosa Daniele Tonini Collaboratore: Stefania Ulivieri Giovanna Pessina Il Responsabile del Procedimento: Massimo Padellini Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione: Stefania Pepi Gavorrano-2.0 PS Piano Strutturale Comunale - Piano Operativo Comunale PO Novembre 2019 I PAESAGGI STORICI DEL COMUNE DI GAVORRANO Indice METODOLOGIA DI IDENTIFICAZIONE Paesaggio otto/novecento Morfotipologia - Riordino istituzionale Lorenese - Struttura idrogeomorfologica - Allivellazioni leopoldine - Struttura ecosistemica - Regimazione delle acque - Struttura insediativa - Umanizzazione del territorio rurale - Struttura rurale - Sviluppo dell'industria mineraria ed estrattiva Lettura del paesaggio storico ! Da Gavorrano a Filare: la nascita del villaggio minerario Determinazione del paesaggio storico ! Da Ravi a Ravi Marchi: la nascita del villaggio minerario Paesaggi storici di Gavorrano in rapporto al PIT/PPR ! Bagno di Gavorrano: dalle terme al villaggio minerario - Influenza dell'industria siderurgica follonichese PAESAGGI STORICI Paesaggio dell'Ente Maremma Paesaggio del bosco - Esempi di tipologie edilizie Paesaggio di matrice medioevale - Gavorrano - Ravi - Caldana - Giuncarico Paesaggio della Dogana dei Paschi - Dogane e/o bandite: il sistema dei campi chiusi - Capannoni e rifugi - Sistema doganale nel -

Strategia Integrata Di Sviluppo Locale Del Gal Far Maremma

F.A.R. Maremma Società consortile a responsabilità limitata GRUPPO DI AZIONE LOCALE STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE (SISL) Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana PSR 2014-2020 Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo Tipo Locale di Sviluppo (STLP – sviluppo locale di tipo partecipativo) Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo Tipo di Sviluppo Locale Misura 19 - 2014/2020 /CLLD 2014/2020 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (STLP – Sviluppo Locale di tipo partecipativo” LEADER LEADER 1 INDICE 1. STRUTTURA DEL GAL……………………………………………………………………………………… 3 2. ANALISI DEL CONTESTO………………………………………………………………………………… 4 2.1 Ambito territoriale……………………………………………………………………………………………………….. 4 2.2 Descrizione sintetica dell’area……………………………………………………………………………………….. 7 2.3 Analisi socio-economica………………………………………………………………………………………………... 29 2.4 Analisi settoriale…………………………………………………………………………………………………………… 41 2.5 Scelte effettuate nella programmazione Leader 2007-2013………………………………………………. 57 3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI ASSOCIAZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE ALL'ELABORAZIONE DELLA STRATEGIA……………………………………………………………. 59 4. ANALISI DEI FABBISOGNI…………………………………………………………………………….. 64 5. OBIETTIVI……………………………………………………………………………………………………… 70 6. STRATEGIE……………………………………………………………………………………………………… 78 6.1 Misure/sottomisure/operazioni attivate…………………………………………………………………………… 78 6.2 Misura 19.4…………………………………………………………………………………………………………………. 78 6.3 Carattere integrato della strategia…………………………………………………………………………………. 79 6.4 Innovazione e -

Elenco Accompagnatori Turistici Di Grosseto

ELENCO ACCOMPAGNATORI TURISTICI DI GROSSETO CITTA' COGNOME NOME INDIRIZZO (di Residenza) PROV. TELEFONO Aceto Riccardo Via Bernini, 24 Civitavecchia (RM) 320 1629835 Addari Valter Strada Statale Aurelia, 131 Orbetello GR Alberti Elisa Via Indipendenza, 2 S.Quirico GR Aldi Lorenza Via Pieroni, 7 Orbetello GR Aleggiani Marianna Via Inghilterra, 156 Grosseto GR Anniballi Alessia Via Giacomo Leopardi, 26 Santa Marinella (RM) 329 4021037 Via Tramontana, 4 Anastasia Giovanna Porto Ercole Grosseto GR Andrei Silvia Via Vasari, 10 Grosseto GR Angelini Emanuela Via G. di Vittorio Orbetello GR Angelini Laura Via Pascucci, 23 Orbetello GR Antinori Claudia Via 2 Giugno, 24 Follonica GR Antonelli Stefania Via Canada, 6 Grosseto GR Azzue' Tania Via Pleiadi, 7/B Castiglione della Pescaia GR Bacchione Clara Cecilia Loc .Sabatina, 31 Campagnatico GR Balestri Elisa Via della Pace, 75 Follonica GR Balestrucci Alessandra Via Santa Maria, 9 Isola del Giglio GR Bancila Ana Via Clodia, 40 Grosseto GR 334 3588567 Baratta Valentina Via Monte Serra, 5/A Follonica GR 0566 52097-329 6216602 Bargagli Elena Via Mazzini, 1 Casteldelpiano GR Bartoli Francesca Via F.Fellini, 4 Grosseto GR Bartolozzi Toni Via Etiopia, 86 Grosseto GR 340 3733078 Bassi Barbara Via Lago Albano, 2 Follonica GR 333 2210578 Via G. Marconi, 127 Becher Evelina Bagno Gavorrano GR 338 7339838 Befani Emanuele Via S.V.Strambi, 12 Civitavecchia (RM) 328 6773391 Via Discesa del Valle, 20 Porto Belli Claudia S. Stefano Monte Argentario GR 349 1031534 Biagini Patrizia Via Adriatico, 14 Grosseto GR Biagini Alessandro Via Rovini, 20 Massa Marittima GR Biagiola Giulia Martina Strada Vicinale Scoticagatti, 7 Tarquinina (RM) 327 8366262 Vicolo I° Maggio Biagioli Giulia Loc..Arcille, 4 Campagnatico GR Bianchi Paola Via Don Minzoni, 8 Orbetello GR Biserni Fernanda Via Turati, 7 Casteldelpiano GR Bocci Stefania Via Liri, 42 Grosseto GR Bonura Alberto Via C/da Calatubo,22/l Alcamo (TR) 328 4296942 Botarelli Federica Priv.