Machbarkeitsstudie Dossenheimer Landstraße

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A Comparative Analysis of High-Speed Rail Station Development Into Destination and Multi-Use Facilities: the Case of San Jose Diridon

MTI A Comparative Analysis of Funded by U.S. Department of Services Transit Census California of Water 2012 High-Speed Rail Station Transportation and California Department of Transportation Development into Destination and Multi-Use Facilities: The Case of San Jose Diridon MTI ReportMTI 12-02 December 2012 MTI Report 12-75 MINETA TRANSPORTATION INSTITUTE MTI FOUNDER LEAD UNIVERSITY OF MNTRC Hon. Norman Y. Mineta The Mineta Transportation Institute (MTI) was established by Congress in 1991 as part of the Intermodal Surface Transportation MTI/MNTRC BOARD OF TRUSTEES Equity Act (ISTEA) and was reauthorized under the Transportation Equity Act for the 21st century (TEA-21). MTI then successfully competed to be named a Tier 1 Center in 2002 and 2006 in the Safe, Accountable, Flexible, Efficient Transportation Equity Act: A Founder, Honorable Norman Joseph Boardman (Ex-Officio) Diane Woodend Jones (TE 2019) Richard A. White (Ex-Officio) Legacy for Users (SAFETEA-LU). Most recently, MTI successfully competed in the Surface Transportation Extension Act of 2011 to Mineta (Ex-Officio) Chief Executive Officer Principal and Chair of Board Interim President and CEO be named a Tier 1 Transit-Focused University Transportation Center. The Institute is funded by Congress through the United States Secretary (ret.), US Department of Amtrak Lea+Elliot, Inc. American Public Transportation Transportation Association (APTA) Department of Transportation’s Office of the Assistant Secretary for Research and Technology (OST-R), University Transportation Vice Chair -

A Study on Connectivity and Accessibility Between Tram Stops and Public Facilities: a Case Study in the Historic Cities of Europe

Urban Street Design & Planning 73 A study on connectivity and accessibility between tram stops and public facilities: a case study in the historic cities of Europe Y. Kitao1 & K. Hirano2 1Kyoto Women’s University, Japan 2Kei Atelier, Yame, Fukuoka, Japan Abstract The purpose of this paper is to understand urban structures in terms of tram networks by using the examples of historic cities in Europe. We have incorporated the concept of interconnectivity and accessibility between public facilities and tram stops to examine how European cities, which have built world class public transportation systems, use the tram network in relationship to their public facilities. We selected western European tram-type cities which have a bus system, but no subway system, and we focused on 24 historic cities with populations from 100,000 to 200,000, which is the optimum size for a large-scale community. In order to analyze the relationship, we mapped the ‘pedestrian accessible area’ from any tram station in the city, and analyzed how many public facilities and pedestrian streets were in this area. As a result, we were able to compare the urban space structures of these cities in terms of the accessibility and connectivity between their tram stops and their public facilities. Thus we could understand the features which determined the relationship between urban space and urban facilities. This enabled us to evaluate which of our target cities was the most pedestrian orientated city. Finally, we were able to define five categories of tram-type cities. These findings have provided us with a means to recognize the urban space structure of a city, which will help us to improve city planning in Japan. -

Trams Der Welt / Trams of the World 2020 Daten / Data © 2020 Peter Sohns Seite/Page 1 Algeria

www.blickpunktstrab.net – Trams der Welt / Trams of the World 2020 Daten / Data © 2020 Peter Sohns Seite/Page 1 Algeria … Alger (Algier) … Metro … 1435 mm Algeria … Alger (Algier) … Tram (Electric) … 1435 mm Algeria … Constantine … Tram (Electric) … 1435 mm Algeria … Oran … Tram (Electric) … 1435 mm Algeria … Ouragla … Tram (Electric) … 1435 mm Algeria … Sétif … Tram (Electric) … 1435 mm Algeria … Sidi Bel Abbès … Tram (Electric) … 1435 mm Argentina … Buenos Aires, DF … Metro … 1435 mm Argentina … Buenos Aires, DF - Caballito … Heritage-Tram (Electric) … 1435 mm Argentina … Buenos Aires, DF - Lacroze (General Urquiza) … Interurban (Electric) … 1435 mm Argentina … Buenos Aires, DF - Premetro E … Tram (Electric) … 1435 mm Argentina … Buenos Aires, DF - Tren de la Costa … Tram (Electric) … 1435 mm Argentina … Córdoba, Córdoba … Trolleybus … Argentina … Mar del Plata, BA … Heritage-Tram (Electric) … 900 mm Argentina … Mendoza, Mendoza … Tram (Electric) … 1435 mm Argentina … Mendoza, Mendoza … Trolleybus … Argentina … Rosario, Santa Fé … Heritage-Tram (Electric) … 1435 mm Argentina … Rosario, Santa Fé … Trolleybus … Argentina … Valle Hermoso, Córdoba … Tram-Museum (Electric) … 600 mm Armenia … Yerevan … Metro … 1524 mm Armenia … Yerevan … Trolleybus … Australia … Adelaide, SA - Glenelg … Tram (Electric) … 1435 mm Australia … Ballarat, VIC … Heritage-Tram (Electric) … 1435 mm Australia … Bendigo, VIC … Heritage-Tram (Electric) … 1435 mm www.blickpunktstrab.net – Trams der Welt / Trams of the World 2020 Daten / Data © 2020 Peter Sohns Seite/Page -

21 New Tramways to Open This Year

THE INTERNATIONAL LIGHT RAIL MAGAZINE www.lrta.org www.tautonline.com MARCH 2017 NO. 951 21 NEW TRAMWAYS TO OPEN THIS YEAR Pesa: From trams to metro cars – a study in growth Puebla: Mexico’s first tram-train KeolisAmey wins in Manchester Nantes plans line 4 and fleet renewal CRRC in the US Ostrava 03> £4.40 China’s giant breaks Tramway’s role in a into North America post-industrial city 9 771460 832050 Phil Long Phil MANCHESTER VVoices from the industry… “Once again your team have proved your outstanding capabilities. The content was excellent and the 18-19 July 2017 feedback from participants was great.” Simcha Ohrenstein – CTO, Jerusalem LRT The UK Light Rail Conference and exhibition returns to Manchester for 2017, bringing together over 250 decision-makers from around the world for two days of “A great event, really well organised and open debate on all aspects of tramway and urban rail the dinner, reception and exhibition space operations and development. made for great networking time.” Andy Byford – CEO, Toronto Transit Commission With over eight hours of dedicated networking time, delegates can explore the latest industry innovation within the event’s exhibition and technical areas as well as “I really enjoyed the conference and made examining LRT’s role in alleviating congestion in our towns some helpful contacts. Thanks for bringing and cities and its potential for driving economic growth. such a professional event together.” Will Marshall – Siemens Mobility USA Topics and themes for 2017 include: > Rewriting the business case -

Tram Concept for Skåne Basic Vehicle Parameters REPORT 2012:13 VERSION 1.3 2012-11-09

Tram Concept for Skåne Basic vehicle parameters REPORT 2012:13 VERSION 1.3 2012-11-09 Document information Title Tram Concept for Skåne Report no. 2012:13 Authors Nils Jänig, Peter Forcher, Steffen Plogstert, TTK; PG Andersson & Joel Hansson, Trivector Traffic Quality review Joel Hansson & PG Andersson, Trivector Traffic Client Spårvagnar i Skåne Contact person: Marcus Claesson Spårvagnar i Skåne Visiting address: Stationshuset, Bangatan, Lund Postal address: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, SE-221 00 Lund [email protected] | www.sparvagnariskane.se Preface This report illuminates some basic tram vehicle parameters for the planned tramways in Skåne. An important prerequisite is to define a vehicle concept that is open for as many suppliers as possible to use their standard models, but in the same time lucid enough to ensure that the vehicle will be able to fulfil the desired functions and, of course, approved by Swedish authorities. The report will serve as input for the continued work with the vehicle procurement for Skåne. The investigations have been carried out during the summer and autumn of 2012 by TTK in Karlsruhe (Nils Jänig, Peter Forcher, Steffen Plogstert) and Trivector Traffic in Lund (PG Andersson, Joel Hansson). The work has continuously been discussed with Spårvagnar i Skåne (Marcus Claesson, Joel Dahllöf) and Skånetrafiken (Claes Ulveryd, Gunnar Åstrand). Lund, 9 November 2012 Trivector Traffic & TTK Contents Preface 0. Summary 1 1. Introduction 5 1.1 Background 5 1.2 Planned Tramways in Skåne 5 1.3 Aim 5 1.4 Method 6 1.5 Beyond the Scope 7 1.6 Initial values 8 2. Maximum Vehicle Speed 9 2.1 Vehicle Technology and Costs 9 2.2 Recommendations 12 3. -

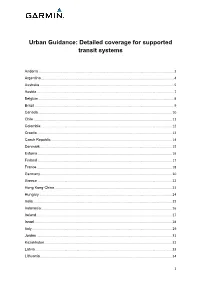

Urban Guidance: Detailed Coverage for Supported Transit Systems

Urban Guidance: Detailed coverage for supported transit systems Andorra .................................................................................................................................................. 3 Argentina ............................................................................................................................................... 4 Australia ................................................................................................................................................. 5 Austria .................................................................................................................................................... 7 Belgium .................................................................................................................................................. 8 Brazil ...................................................................................................................................................... 9 Canada ................................................................................................................................................ 10 Chile ..................................................................................................................................................... 11 Colombia .............................................................................................................................................. 12 Croatia ................................................................................................................................................. -

Straßenbahnen Und Stadtentwicklung

Straßenbahnen und Stadtentwicklung Heft 4.2016 Informationen zur Raumentwicklung Herausgeber Bundesinstitut fr Bau-, Stadt- Redaktionsschluss: 8. Juli 2016 und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt fr Bauwesen Die Beiträge werden von der Schriftleitung/ und Raumordnung (BBR) wissenschaftlichen Redaktion gezielt akquiriert. Der Herausgeber bernimmt keine Haftung fr Schriftleitung Harald Herrmann unaufgefordert eingesandte Manuskripte. Markus Eltges Die vom Autor vertretene Auffassung ist Robert Kaltenbrunner nicht unbedingt mit der des Herausgebers identisch. Wissenschaftliche Redaktion Klaus J. Beckmann Mathias Metzmacher Bezugsbedingungen: Jahresabonnement 72,00 € (6 Hefte einschl. Register) zzgl. Ver- Redaktion Daniel Regnery sandkosten (Inland: 10,80 €, Ausland: 19,80 €); Friederike Vogel Einzelheft 19,00 € (versandkostenfrei) – Preise incl. MwSt. Ihr Abonnement der Informationen Satz und Gestaltung Marion Kickartz zur Raumentwicklung hat eine Laufzeit von 12 aufeinander folgenden Monaten. Es verlän- Druck Bundesamt fr Bauwesen und Raumordnung gert sich um jeweils weitere 12 Monate, wenn es nicht spätestens 6 Wochen vor Ende der Verlag und Vertrieb Franz Steiner Verlag Laufzeit schriftlich beim Verlag gekndigt wird. Birkenwaldstraße 44 Siehe: www.bbsr.bund.de > Verffentlichungen 70191 Stuttgart > IzR Telefon +49 711 2582-0 Telefax +49 711 2582-390 Nachdruck und Vervielfältigung: [email protected] Alle Rechte vorbehalten und Buchhandel ISSN 0303 – 2493 Straßenbahnen und Stadtentwicklung Heft 4.2016 Inhalt Seite Klaus J. Beckmann Einfhrung 389 Mathias Metzmacher Klaus J. Beckmann Bewährte und innovative Impulse fr städtische Mobilität 391 Mathias Metzmacher und integrierte Stadtentwicklung – die Tram in Deutschland Stephan Besier Städtebauliche Integration und Gestaltung der Infrastruktur- 407 anlagen von Stadt- und Straßenbahn Christoph Groneck Die moderne franzsische Straßenbahn. 421 Impulse fr ÖPNV und Stadtentwicklung in Europa Meinhard Zistel Ohne Geld geht es nicht. -

Algeria: Africa's Tramway Leader

THE INTERNATIONAL LIGHT RAIL MAGAZINE www.lrta.org www.tautonline.com NOVEMBER 2019 NO. 983 ALGERIA: AFRICA’S TRAMWAY LEADER Seven years and six new systems... with more to come in 2020 Avignon: France’s 24th new tramline Vital funding secured for NY Subway Success at the Global Light Rail Awards Jokeri Light Rail New Taipei £4.60 Bringing modern All aboard Taiwan’s LRT to Helsinki newest tramway CONTENTS The official journal of the Light Rail 415 Transit Association November 2019 Vol. 82 No. 983 www.tautonline.com EDITORIAL EDITOR – Simon Johnston [email protected] 409 ASSOCIATE EDITOr – Tony Streeter [email protected] WORLDWIDE EDITOR – Michael Taplin [email protected] NewS EDITOr – John Symons [email protected] SenIOR CONTRIBUTOR – Neil Pulling WORLDWIDE CONTRIBUTORS Richard Felski, Ed Havens, Andrew Moglestue, Paul Nicholson, Herbert Pence, Mike Russell, Nikolai Semyonov, Alain Senut, Vic Simons, Witold Urbanowicz, Bill Vigrass, Francis Wagner, Thomas Wagner, Philip Webb, Rick Wilson PRODUCTION – Lanna Blyth 425 Tel: +44 (0)1733 367604 [email protected] NEWS 404 SYstEMS factfilE: Danhai LRT 425 DESIGN – Debbie Nolan Avignon becomes France’s 24th tramway An integral part of land development ADVertiSING city; USD51.5bn secured for vital New York north of the Taiwanese capital, Neil Pulling COMMERCIAL ManageR – Geoff Butler Subway modernisation and expansion; reports on the country’s newest LRT system. Tel: +44 (0)1733 367610 [email protected] Copenhagen M3 inaugurated; China opens another 200km of new metro lines; Hoek WORLDWIDE REVIEW 430 PUBLISheR – Matt Johnston van Holland light metro opens; Mauritius Brussels plans to convert tram subway to Tramways & Urban Transit inaugurates Metro Express LRT; celebrating metro; New lines in Nice and Lyon set for 13 Orton Enterprise Centre, Bakewell Road, success at the Global Light Rail Awards. -

Heidelberg City Map Pdf

Heidelberg city map pdf Continue Heidelberg Location Map Full Size Large Detailed Map of Heidelberg 4417x4657 / 9.99 MB Go to map Heidelberg tourist map 2926x2401 / 3.3, 8 MB Go to the map Heidelberg sightseeing map 1736x837 / 816 Kb Jump to the mapDelberg Tourist Attractions Map 1736x1648 / 1.22 MB Go to map Heidelberg city centre map 2420x1681 / 729 K Go to map Heidelberg hauptbahnhof map 3054x2133 / 1.17 Mb Go to Heidelberg carte, tram, tram, tram, tram, tram Bus and Rail Maps 1337x1364 / 0.99 MB Go to the map about Heidelberg: Facts: State: Baden-Wuerttemberg. Regierungsbezirk: Karlsruhe. District: Stadtkreis. Population: 155,000 euros. Click to see a great description: This map shows streets, roads, houses, buildings, churches, railways, S-Bahn, hauptbahnhof, parking lots, shops, tourist information centers, attractions, tourist attractions and attractions in Heidelberg. This article is about a German city. For the university, see The University of Heidelberg. For other purposes, see Heidelberg (disambigation). A place in Baden-Wuerttemberg, GermanyHidelberg Heidelberg, with heidelberg castle on a hill and The Old Bridge over the Nekkar River FlagCout ArmsThe heidelberg Show map of GermanyHidelberg Show map Baden-WuerttembergCoordinates: 49'25'N 08'43'E / 49.417'N 8.717 E'/ 49.417; 8.717Coordinates: 49'25'N 08'43'E / 49.417'N 8.717'E / 49.417; 8.717CountryGermanyStateBaden- WuerttembergAdmin. regionKarlsruhe DistrictUrban districtGovernment - Lord MayorCart Wurzner (Ind.) Area - Total108.83 km2 (42.02 sq m) Height114 m (374 feet) Population (2019-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-m) Height114 m (374 ft) Population (2019-12-12-12-12- 12-12-12-12-12-m) 31) Total161 485 - Density1500/km2 (3800/sq.m)Time zoneCET/CEST (UTC-1/ No2) Postal codes69115-69126Dialling codes062221Vehicle registrationHDWebsiteheidelberg.de Heidelberg (/ˈhaɪdəlbɜːrɡ/HY-d'l-burg, German ˈhaɪdl̩bɛʁk (listen) is a university town in baden-Wuerttemberg, Germany is located on the Neckar River in southwestern Germany. -

Osnove Tehnologije Prometa

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI HOCHSCHULE RHEINMAIN, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES FACULTY OF ARCHITECTURE AND CIVIL ENGIEERING WIESBADEN Matija Sikirić, univ. bacc. ing. traff. ANALIZA TRAMVAJSKIH SUSTAVA I NJIHOVA IMPLEMENTACIJA U GRADU WIESBADENU ANALYSIS OF TRAM SYSTEMS AND THEIR IMPLEMENTATION IN WIESBADEN DIPLOMSKI RAD / MASTER THESIS Wiesbaden, Zagreb, 2018. SVEUČiLIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI POVJERENSTVO ZA DIPLOMSKI ISPIT Zagreb, 6. travnja 2018. Zavod: Zavod za Gradski promet Predmet: Urbana rnobllnost DIPLOMSKI ZADATAK br. 4931 Pristupnik: Matija SikirIć (0135228717) Studij: Promet Smjer: Gradski promet Zadatak: Analiza tramvajskIH sustava I NJihova implementacija u gradu Wiesbadenu Opis zadatka: U diplomskom radu potrebno je analizirati primjere gradova u europskom okruženju koji su uspješno implementirali različite oblike tramvajskog prijevoza, prikazati budući plan tramvajske mreže u Wiesbadenu, također analizirati troškovnu korist za implementaciju nekih varijanti i njihovu opravdanost u Wiesbadenu. Mentor: Predsjednik povjerenstva za diplomski ispit: doc. dr. sc. Marko Slavulj prof. Andre Bruns (komentor) / Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti Hochschule RheinMain, University of Applied Sciences Faculty of Arhitecture and Civil Engineering Wiesbaden DIPLOMSKI RAD / MASTER THESIS ANALIZA TRAMVAJSKIH SUSTAVA I NJIHOVA IMPLEMENTACIJA U GRADU WIESBADENU ANALYSIS OF TRAM SYSTEMS AND THEIR IMPLEMENTATION IN WIESBADEN Mentors: Prof. Dr. Ing. André Bruns Student: Matija Sikirić Doc. Dr. Sc. Marko Slavulj JMBAG: 0135228717 Wiesbaden, Zagreb, lipanj 2018. SUMMARY An analysis of modern tram systems using catenary-free technology has been carried out, mainly ground-level power supply system, induction tram system, battery system and super-capacitor system. An analysis of the current situation and the public transport system in Wiesbaden has also been made, which is heavily based on bus transportation. -

Summary Zusammenfassung

SUmmarY This information booklet is a result of the Qian’an project through the expansion of public transportation, with special funded by the program “Servicestelle Kommunen in der attention to protect the most vulnerable; woman, children, the einen Welt (SKEW) – Nachhaltige Kommunalentwicklung elderly and those with disabilities. The U.N. set a target date of durch Partnerschaftsprojekte (NAKOPA)” of the Federal 2030 for meeting these goals. By summarizing the experience Ministry for Economic Cooperation and Development. The of tram systems, this booklet will help identify opportunities for project focussed on sustainable urban transport and tram constructing more efficient and sustainable transportation sys- systems. Specifically, the program supports an exchange of tems. experiences between the Municipality of Qian’an and the City of Dresden. As part of the program an exchange took The first chapter provides an overview of different urban rail- place during workshops on December 18, 2014 in Dresden, way systems and briefly describes infrastructure, traffic control December 19, 2014 in Berlin, and from June 22-24, 2015 in and vehicles. The second chapter presents examples of German Qian’an. tram and light rail systems from Berlin, Dresden and Hannover. This is followed by the international examples Bordeaux (France) The United Nations mandated 17 global goals in September of and Zurich (Switzerland). The fourth chapter presents Chinese 2015. The 11th goal is the creation of sustainable cities and com- examples. The concluding chapters will address the advantages munities that maintain safe, affordable, accessible and sustain- of tramway systems and summarize its role as an integral part of able transportation systems that serve the needs of everyone. -

2007-05-29-Stadtbahn-Coburg.Pdf

StadtbahnsystemeStadtbahnsysteme –– Modern,Modern, attraktiv,attraktiv, zukunftsweisendzukunftsweisend auchauch ffüürr OberfrankenOberfranken Dipl.-Ing. Matthias Striebich, Stellvertretender Landesvorsitzender VCD Bayern Vortrag am 29.05.2007 in Coburg ÜÜbersichtbersicht Definition und Systemvorteile von Stadtbahnsystemen Positive Beispiele Einsatzgebiete für Stadtbahnsysteme Vorschläge für die Region Oberfranken und Coburg Finanzierungsmöglichkeiten Matthias Striebich: Stadtbahnsysteme 29.05.2007 Folie 2 © Matthias Striebich DefinitionDefinition undund MotivationMotivation StadtbahnsystemeStadtbahnsysteme Definition Stadtbahnsysteme Einordnung der Stadtbahnsysteme Motivation: „Warum mit dem Thema Stadtbahnsysteme beschäftigen?“ Matthias Striebich: Stadtbahnsysteme 29.05.2007 Folie 3 © Matthias Striebich DefinitionDefinition StadtbahnsystemeStadtbahnsysteme UnterschiedlicheUnterschiedliche BezeichnungenBezeichnungen Stadtbahn Regionalstadtbahn Straßenbahn Regionalstraßenbahn Tram „S-Bahn“ Stadt-Umland-Bahn Tram-Train usw. Matthias Striebich: Stadtbahnsysteme 29.05.2007 Folie 4 © Matthias Striebich DefinitionDefinition StadtbahnsystemeStadtbahnsysteme DefinitionDefinition desdes AutorsAutors Stadtbahnsysteme sind moderne Schienenverkehrsmittel für den städtischen und/oder regionalen Nahverkehr, die auf Fahrzeugen basieren, die grundsätzlich im Straßenraum verkehren können. Sie verkehren je nach Situation im Straßenraum mit Vorrang vor dem Individualverkehr, auf eigenem Gleiskörper oder auf Eisenbahnstrecken. Viele Stadtbahnsysteme