Der HGV Im Internet

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Kennisoverzicht Ecohydrologie

Nationaal Onderzoekprogrammma Verdroging KENNISOVERZICHT ECOHYDROLOGIE Een inventarisatie van kennis en expertise op het gebied van ecohydrologie en verdroging NOV – rapport 7 Samenstelling: G.J. van der Veen en A.C. Garritsen, juni 1994 COLOFON Uitvoering: drs G.J. van der Veen Projectleiding: drs A.C. Garritsen Begeleidingscommissie WLO / RIZA (dagelijkse begeleiding): drs R. van Ek (RIZA); drs A.C. Garritsen (voorzitter WLO-Werkgroep Ecohydrologie); drs A. van Leerdam (secretaris WLO-Werkgroep Ecohydrologie); drs W. Molenaar (secretaris WLO-Werkgroep Ecohydrologie); drs R. Meester-Broertjes (voorzitter WLO); drs U. Vegter (bestuurslid WLO-Werkgroep Ecohydrologie); dr M.J. Wassen (bestuurslid WLO-Werkgroep Ecohydrologie); Begeleidingscommissie NOV (kwaliteitsborging): ing. G.P. Beugelink (RIVM-LBG); drs H.J.M. van Buggenum (Waterschap Roer en Overmaas); drs R. van Ek (RIZA; coördinator NOV-thema 7); drs A.J.M. Jansen (KIWA NV); drs R.H. Kemmers (SC-DLO); drs J.P. de Maat (Prov. Zeeland); dr ir A.G. Segeren (Waterschap Roer en Overmaas); dr ir F.H.M. van der Ven (RIZA; coördinator NOV; voorzitter); Organisatie en verslaglegging workshop drs A. van Leerdam (voorzitter) drs G.J. van der Veen drs U. Vegter (secretaris) Samenstelling bibliografie: drs R. Hoeksema dr M.J. Wassen Samenstelling rapport: drs G.J. van der Veen en drs A.C. Garritsen Uitgave: NOV ISBN nummer: ??? ii CIP-gegevens: ??? VOORWOORD Dit rapport is het resultaat van het NOV-project "Bijeenbrengen van kennis binnen het ecohy- drologisch onderzoek". Dit project is uitgevoerd in het kader van het "Nationaal Onderzoekpro- gramma Verdroging" (NOV) door de Werkgroep Ecohydrologie van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek (WLO) in opdracht van - en in samenwerking met het NOV. -

Autokennzeichen Ewald Lindner Autokennzeichen

Autokennzeichen Ewald Lindner Autokennzeichen Alle 770 Kennzeichen die es gibt, gab und wieder geben könnte. Verlagsgruppe Random House FSC® N001967 Das für dieses Buch verwendete FSC®-zertifi zierte Papier Tauro Offset liefert Papier Union. ISBN 978-3-8094-3022-3 © 2013 by Bassermann Verlag, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, 81673 München Die Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne die Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfi lmung und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen. Die Informationen in diesem Buch sind von Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermö- gensschäden ist ausgeschlossen. Umschlaggestaltung: Atelier Versen, Bad Aibling Projektleitung: Martha Sprenger Herstellung: Sonja Storz Gesamtproducing: JUNG MEDIENPARTNER GmbH, Limburg/Lahn Lektorat: Klaus-Dieter Häring, Elbtal und Silvia Bendel, Villmar Druck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel GmbH, Ulm Printed in Germany 817 2635 4453 6271 4 Inhaltsverzeichnis A Stadt und Landkreis Augsburg 14 BI Stadt Bielefeld 44 AA Ostalbkreis 15 BID Stadt Biedenkopf 45 AB Stadt und Kreis Aschaffenburg 15 BIN Stadt Bingen 45 ABG Kreis Altenburger Land 16 BIR Kreis Birkenfeld 46 ABI Kreis Anhalt-Bitterfeld 16 BIT Eifelkreis Bitburg-Prüm 46 AC Städteregion Aachen 17 BIW Stadt Bischofswerda 47 AE Auerbach 18 BK Kreis Börde -

Waterkwaliteitsopgave 2016-2021 Uitwerking Voor De Waterlichamen

Waterkwaliteitsopgave 2016-2021 Uitwerking voor de waterlichamen Factsheets, september 2015 1 Inhoudsopgave Stroomgebieden Waterschap Rijn en IJssel ................................................................................................. 2 Stroomgebied Schipbeek ............................................................................................................................. 3 Buurserbeek ................................................................................................................................................. 4 Dortherbeek ................................................................................................................................................. 7 Dortherbeek-Oost......................................................................................................................................... 9 Elsbeek (Nieuwe waterleiding) ................................................................................................................... 12 Oude Schipbeek .......................................................................................................................................... 14 Schipbeek.................................................................................................................................................... 16 Zoddebeek .................................................................................................................................................. 19 Zuidelijk afwateringskanaal ....................................................................................................................... -

PDF Van Tekst

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel VI Techniek en samenleving hoofdredactie H.W. Lintsen bron H.W. Lintsen (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel VI. Techniek en samenleving. Walburg Pers, Zutphen 1995 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/lint011gesc06_01/colofon.htm © 2009 dbnl / H.W. Lintsen / de afzonderlijke auteurs en/of hun rechthebbenden 10 Herinneringsdoek aan de eerste tentoonstelling van de ‘Wonderen der Industrie van alle Landen’ te Londen in 1851. Tot de talloze souvenirs, zoals albums, prenten, catalogi, beschrijvingen en plattegronden van tentoonstelling en omgeving, hoorde ook deze bedrukte textieldoek. De voorstelling van het hoofdgebouw in het midden is omlijst door de vlaggen der deelnemende naties en de portretten van prins Albert, de bedenker van deze tentoonstelling, en koningin Victoria, die de opening verrichtte. Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel VI 11 Techniek en samenleving Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel VI 12 Het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam in aanbouw, april 1862, (onder) en het oorspronkelijk outwerp voor een gebouw voor de eerste wereldtentoonstelling in Londen (boven). Al snel bleek dat een revolutionair gebouw als Crystal Palace vrij algemeen als te modern en te functioneel werd beschouwd, zodat volgende tentoonstellingsgebouwen weer meer leken op de ‘klassieke’ vormen die ook het oorspronkelijke gebouw voor Londen-1851 hadden gedomineerd: koepels, venvijzingen naar allerlei vroegere bouwstijlen etc. Het Paleis voor Volksvlijt, dat door Cornelis Outshoorn was ontworpen, kende ook die schijnbare tegenstelling van ‘oude’ vormen en nieuwe materialen en bouworganisatie. -

Visplan Rijn En Ijssel Deel 2, Gebiedsgerichte Uitwerking in Factsheets

VBC Rijn en IJssel Visplan Rijn en IJssel Deel 2, gebiedsgerichte uitwerking in factsheets Definitief - 2 mei 2013 Statuspagina Titel Visplan Rijn en IJssel, deel 2 gebiedsgerichte uitwerking in factsheets Samenstelling Sportvisserij Nederland in opdracht van de visrechthebbende partijen binnen de VBC Rijn en IJssel E-mail [email protected] Homepage http://rijnenijssel.visstandbeheercommissie.nl Projectbegeleiding en Werkgroep Visplan Rijn en IJssel: tussentijdse beoordeling F. Bosman (Federatie Midden Nederland) E. Piek (Sportvisserij Oost Nederland) R. van Aalderen (Sportvisserij Nederland) G. van der Veen (Waterschap Rijn en IJssel) Bibliografische referentie: Sportvisserij Nederland, 2013. Visplan Rijn en IJssel, deel 2 gebiedsgerichte uitwerking. Opgesteld in opdracht van de visrechthebbende partijen binnen de VBC Rijn en IJssel te Doetinchem. © VBC Rijn en IJssel, Doetinchem Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyright-houder. © Federatie Midden Nederland (Arnhem) en Sportvisserij Oost Nederland (Raalte) Vastgesteld door de visrechthebbende partijen middels een schriftelijke akkoordverklaring. Inhoudsopgave 1 Inleiding .................................................................................. 7 2 Factsheets per waterlichaam ...................................................... 9 2.1 Toelichting op factsheets ................................................... 9 2.2 -

Defensie- En Oorlogsschade in Kaart Gebracht (1939-1945)

Defensie- en oorlogsschade IN KAART GEBRACHT (1939-1945) Elisabeth van Blankenstein MEI 2006/ZEIST In opdracht van het Projectteam Wederopbouw van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Ten geleide 5 Inleiding 7 A. Toelichting gebruikte bronnen 9 B. Voorkomende begrippen en termen 11 Deel 1 13 Algemene overzichten defensie-, oorlogsgeweld- en bezettingschade 1) Woningen 14 2) Boerderijen 18 3) Schadecijfers woningen, boerderijen, bedrijven, kerken, scholen, enzovoort 22 4) Spoorweggebouwen 24 5) Spoor- en verkeersbruggen 25 6) Vaarwegen, sluizen, stuwen en havens 29 7) Molens 31 8) Bossen 33 9) Schade door inundaties 35 10) Schade door Duitse V-wapens 41 11) Schadeoverzichten per gemeente 42 12) Stagnerende woningbouw en huisvestingsproblematiek 1940 - 1945 49 13) Industriële schade door leegroof en verwoesting 50 14) Omvang totale oorlogsschade in guldens 51 Deel 2 53 Alfabetisch overzicht van defensie-, oorlogs en bezettingsschade in provincies, regio’s, steden en dorpen in Nederland Bijlage 1 Chronologisch overzicht van luchtaanvallen op Nederland 1940-1945 219 Colofon 308 3 4 Ten geleide In 2002 werd door het Projectteam Wederopbouw van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) een eerste aanzet gegeven tot een onderzoek naar de oorlogsschade in het buitengebied. Het uiteindelijke doel was het opstellen van een kaart van Nederland met de belangrijkste wederopgebouwde en heringerichte gebieden van Nederland. Belangrijkste (eerste) bron voor het verkennend onderzoek was uiteraard Een geruisloze doorbraak. De ge- schiedenis van architectuur en stedebouw tijdens de bezetting en wederopbouw van Nederland (1995) onder redactie van Koos Bosma en Cor Wagenaar. Tijdens het verkennend onderzoek door stagiaire Suzanne de Laat bleek dat diverse archieven niet bij elkaar aansloten, met betrekking tot oorlogsschade slecht ontsloten waren, verschillende cijfers hanteerden en niet altijd eenduidig waren. -

To 12 Army Group, Which Was to Clear up the Area of the Ruhr and Then Turn to the S~Uth-East, Directed on Leipzis and Ur6sden

- 26 - to 12 Army Group, which was to clear up the area of the Ruhr and then turn to the s~uth-east, directed on Leipzis and ur6sden. Ninth U.S. hrmy had been Qrdered by General Bradley, however, to prvtect Sec~nd British Army's rl£ht fl~nk as far as Hanover, and for this purpose to establish its cwn left flank firmly In th~ Der ~elster hills tJ the south-west of the city. Lt-Gen ~empsey WQuld thus De enabled to secure the line of the ~eser to include Minden and Bremen. He would then advance his riGht t'J the rivers Aller and Leine. H~ldln~ firmly on to Bremen, he was to foroe brljge heads over the three rivers preparatcry t~ maklnE a further adv~c£ to reach and cross tho Elba. His left b~undary with General Crerar t~~k In the line of communlcatlvns through Hen~eI8, Nvrdhorn, Lincen, Haselunne, Bramen and Hamburg, (G.O.C.-1n-C. file 1-0, D1r6ct1ve M567, from C.-~n-C., 21 ~r~y Grcup, 5 npr 45) GENERAL CREHI.R' S T"SJ( AIL "PPilECr.,TION, 5 APR 45 62. In view of these developments Field-Marshal M~ntgomer7 visited General Crerar's Headquarters on 5 Apr to discuss the future course Qf his ~peratlans as they were affected by the turn vf events. The ~utcome af the conference is thus set f3rth by General Crerar in his Despatch: In prl~rlty, the tasks set for the Canajian Army were to open the r~ute between Arnhem and Zutphcn, to clear the northeast Netherlands, then northwest Germany tJ tho line of toe «cser to be preparea t~ take over aremen from the Second British hrmy and, advancins eastward to the Elba, to protect the left flank of the Second British hrmy and clear the Cuxhaven peninsula. -

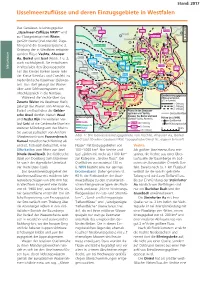

Ijsselmeerzuflüsse Und Deren Einzugsgebiete in Westfalen

B3a_Layout 1 14.04.16 12:02 Seite 1 Stand: 2017 IJsselmeerzuflüsse und deren Einzugsgebiete in Westfalen Das Gewässer-Teileinzugsgebiet 30 Em Rijssen s Regge Dinkel Vechte „IJsselmeer-Zuflüsse NRW” wird Hengelo T Rheine Eileringsbeke h zur Flussgebietseinheit Rhein Goor Gronau ie Enschede (W.) G 39 b o e 35 o rg gezählt (www.ijssel.nrw.de). Zuge- rb Ochtrup a 47 h c h c Wettr. hörig sind die Gewässersysteme 2. Buurserbeek H ba r or n Haaksbergen l e F b Dinkel e Gaux- Ordnung der in Westfalen entsprin- c A k bach Lochem e lt 28 Stein- e genden Flüsse Vechte, Ahauser Berkel 39 n Zodde- 60 furt b Baakse ach e Aa, Berkel und Issel (Abbn. 1 u. 2, bach Alsttter Aa erb r Groenlose Le g Ahaus Heek e auch nachfolgend). Sie entwässern Slinge Eibergen Huning- r bach Flrb. Schpp. H Groenlo 31 Vechte Berg in Westfalen den überwiegenden l- Ahauser Aa Steinf. h Naturraum Veengoot e bach 65 Aa n Vreden 55 61 Mhlenba Teil des Kreises Borken sowie Teile ch Burl. B. Baakse Winters- Berkel Legden 110 110 der Kreise Steinfurt und Coesfeld ins wijk Stadtlohn Dinkel 95 88 98 Welling- M Baum- 135 A ns niederländische IJsselmeer (Süßwas- bach a te Fels- rs Boven-Slinge Billerbeck ch AaltenAalten bach Coesfd. berge . ser). Von dort gelangt das Wasser 55 80 Honig- 125 beek 25 Schlinge Gescher IJssel s- bach S er R te über zwei Schleusen sys teme am iz o g v e K r 15 K up Ber e ch n Velen 66 er r Aastrang a B s H Abschlussdeich in die Nordsee. -

1990 Westerheem Jaargang 39

XXXIX-1-1990 AWN Colofon Inhoud jaargang 39 no. 1, februari 1990 Westerheem is het tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), Kievitlaan 36, 1742 AD Wim Bosman en Carla Soonius Schagen Bronstijdboeren met hun schaapjes op het Lidmaatschap/abonnement f 50,— per jaar droge in Velsen 1 Opgave: Administratie AWN, postbus 100, B. J. Groenewoudt, M. van Nie en X Schotten 2180 AC Hillegom Import en ijzer: nieuwe Merovingische Opzegging vóór 1 december vondsten uit de gemeente Deventer ... 7 Redactie: V. T. van Vilsteren A. Carmiggelt (hoofdredacteur), Het non-destructieve onderzoek van de Stevinstraat 92, 2587 EP 's-Gravenhage zogenaamde Waterburcht in Eelde . 17 P. Stuurman (redacteur literatuur- rubrieken), Volendamlaan 1094, R. M. van Heeringen 2547 CS 's-Gravenhage (tevens Een Viking-sieraad van het strand van centraal redactie-adres) Callantsoog, Noord-Holland 22 F. D. Zeiler (eindredacteur), Hofstraat 18, 8261 BZ Kampen F. D. Zeiler Archeologische collecties 6. Redactieraad: De expositie „Zoektocht in een wierde" te Delfzijl 24 J. C. Besteman J. H. F. Bloemers Literatuurbespreking 27 J. Buurman H. Groenendijk Literatuursignalement 34 J. W. M. Roebroeks H. Stoepker Personalia 36 L. B. M. Verhart G. F. Uzereef Afdelingsnieuws 38 Sluitingsdata kopij: 1 januari, 1 maart, 1 mei, Van het bestuur 40 1 juli, 1 september en 1 november Aanwijzingen voor auteurs zijn op aanvraag Brieven van lezers 42 verkrijgbaar bij de hoofdredacteur Voor inlichtingen over advertenties wende men Agenda 43 zich tot de eindredacteur © AWN 1990. Overname van artikelen en illus- traties is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie Druk: Seinen's Grafische Bedrijven, De Krim (Ov.) Op het omslag: Reconstructie van het Bronstijdgraf in de Velser- broekpolder (zie p. -

Masterplan Schipbeek, Visie Zuidelijke Stadsrand 23 5 Overleg En Inspraak 35 6 Samenvatting 39

2 Schipbeekwerken GEMEENTE DEVENTER / ABE VEENSTRA LANDSCHAPSARCHITECT Inhoud 1 Inleiding 5 2 Analyse; knelpunten en kansen 9 3 Visie, twee werelden samenbrengen 17 4 Masterplan Schipbeek, visie zuidelijke stadsrand 23 5 Overleg en Inspraak 35 6 Samenvatting 39 Bijlagen (kaartmateriaal) 41 Colofon 53 3 MASTERPLAN SCHIPBEEK Zandwetering IJssel Gooiermars Schipbeek 4 A1 Zuidelijke stadsrand GEMEENTE DEVENTER / ABE VEENSTRA LANDSCHAPSARCHITECT 1 | Inleiding Het Masterplan Schipbeek, visie zuidelijke stadsrand, is een Het is daarmee niet een op uitvoering gericht inrichtings- lange termijn visie op de Schipbeek als landschappelijke dra- plan. We zetten met het Masterplan in de hand stelselmatig ger, als onderdeel van de stadsrandzone en als onderdeel van stappen in de goede richting. Dat is iets van de lange adem. de groenstructuur van Deventer. Vanuit de publieke verant- Daarnaast kan het Masterplan Schipbeek ook gebruikt wor- woordelijkheid om zaken te ordenen en te stroomlijnen kij- den om actief op zoek te gaan naar middelen om bepaalde ken we als gemeente naar deze zone, waarvoor tot op heden onderdelen van het plan uit te voeren. nog geen visie is gevormd. Deventer kiest ervoor om in deze zone een koers neer te zetten en daarmee de ontwikkelingen een richting mee te geven. Aanleiding De stad Deventer ligt in een prachtige groene omgeving met Doel en resultaat diverse landgoederen, de rivier de IJssel met haar uitwaarden en uiteraard een waardevol agrarisch cultuurlandschap. Ook Het doel van het Masterplan Schipbeek, visie zuidelijk stads- in de stad zelf is sprake van een groene en blauwe structuur rand is een beeld neer te leggen voor de toekomst van dit die ervoor zorgen dat het groen ver in de stad komt. -

Terinzagelegging Ontwerp-Peilbesluiten Waterschap Rijn En Ijssel 2015 - 2025

Nr. 4779 19 juni WATERSCHAPSBLAD 2015 Officiële uitgave van Waterschap Rijn en IJssel. Terinzagelegging ontwerp-peilbesluiten waterschap Rijn en IJssel 2015 - 2025 Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 8 juni 2015 vastgesteld het ontwerp van de peilbesluiten 2015-2025 voor de peilvakken in de stroomgebieden Schipbeek, Berkel en Oude IJssel. Tot en met 30 juli 2015 kunt u een zienswijze indienen. Toelichting De ontwerp-peilbesluiten bevatten de onder- en bovengrenzen van 18 peilvakken in het stroomgebied van de Schipbeek, 20 peilvakken in het stroomgebied van de Berkel en 4 peilvakken in het stroomgebied van de Oude IJssel en Aa-Strang. Het gaat daarbij voornamelijk om peilvakken met inlaatmogelijkheden vanuit het Twentekanaal of watergangen die continu watervoerend zijn. Inloopbijeenkomsten Tijdens inloopbijeenkomsten kunt u de peilvakken en ontwerp-peilbesluiten inzien en er zijn vertegen- woordigers van het waterschap aanwezig om deze toe te lichten. De inloopbijeenkomst voor de peilvak- ken van de Schipbeek en Berkel vindt plaats op maandag 29 juni van 15:30 tot 19:00 uur in zalencentrum Witkamp, Dorpstraat 8 te Laren. De inloopbijeenkomst voor de peilvakken van de Oude IJssel en Aa-Strang vindt plaats op woensdag 1 juli 15:00 tot 17:00 uur in het waterschapskantoor, Liemersweg 2 te Doetinchem. Inzage De volledige tekst van de ontwerp-peilbesluiten met toelichting en kaarten (in pdf-formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die links op deze pagina staat onder 'externe bijlagen'. Zienswijzen Gedurende de inzagetermijn kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren: 1. Schriftelijk per post. -

Mittelalterliche Zentralorte Und Deren Peripherie Im Land Brandenburg

Lumír Poláček (Hrsg.) Das wirtschaft liche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren SPISY ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, BRNO, v.v.i. 31 INTERNATIONALE TAGUNGEN IN MIKULČICE (ITM) herausgegeben von Felix Biermann • Torsten Kempke • Pavel Kouřil • Lumír Poláček ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v.v.i. BRNO 2008 INTERNATIONALE TAGUNGEN IN MIKULČICE Band VI DAS WIRTSCHAFTLICHE HINTERLAND DER FRÜHMITTELALTERLICHEN ZENTREN herausgegeben von Lumír Poláček ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK, BRNO, v.v.i. BRNO 2008 Gedruckt mit Unterstützung der Grantagentur der Tschechischen Republik, Projekt Reg.-Nr. 404/04/0013, im Rahmen des Forschungsvorhabens des Archäologischen Instituts AV ČR, Brno, v.v.i. Nr. 10507 Begutachtet von PhDr. Andrea Bartošková und PhDr. Gabriel Fusek, CSc. Alle Rechte vorbehalten Copyright © 2008 by Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. ISBN 978-80-86023-81-6 Inhalt Vorwort ............................................................................................................................................................. 7 Matthias Hardt: Das Umland der Pfalzen und Königshöfe Erfurt, Quedlinburg und Memleben im 9. und 10. Jahrhundert ........................................................................... 9 Claudia Theune: Mittelalterliche Zentralorte und deren Peripherie im Land Brandenburg .............. 15 Felix Biermann: Spätslawische Wirtschaft sstrukturen in Ostvorpommern ........................................ 27 Donat Wehner: Die