Eschenbacher Neujahrsblatt 11 Gekennzeichnete Kunst Bevor- Ben

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Schifffahrt Titelbild Umschlag: Kursschiff Auf Der Fahrt Nach Horgen, 2011

Horgner Jahrheft 2012 Schifffahrt Titelbild Umschlag: Kursschiff auf der Fahrt nach Horgen, 2011. Horgner Jahrheft 2012 Inhalt Schifffahrt Seite Vorwort 3 Theo Leuthold Die Verkehrsschifffahrt 5 Andrea Mader Schiffswartehallen am Zürichsee 14 Andrea Mader Zürichseekapitän Ernst Rimensberger 26 James J. Frei Die «schwimmende Brücke» über den Zürichsee 30 Die Crew auf dem Fährschiff Die Leute im Hintergrund Albert Caflisch Bootsplätze 36 Monika Neidhart Max Bachmann: Mit «Pollan» unterwegs 40 Hans Erdin Die Kreuzerpokal-Regatta 43 Doris Klee Flugtag 1921 in Horgen 46 Doris Klee Horgen im Jahr 2011 48 Chronik, Sportlerehrungen und Bevölkerungsstatistik Marianne Sidler und Albert Caflisch Bibliografie, Bildnachweis und Impressum 56 Die Redaktionskommission (von links nach rechts): Hans Erdin, Monika Neidhart, James J. Frei, Doris Klee, Albert Caflisch, Marianne Sidler und Theo Leuthold. Vorwort Schifffahrt – auch für Horgen von Bedeutung Liebe Leserinnen, liebe Leser Einmal mehr halten Sie das neue Jahrheft in Händen, und schon das Titelbild versetzt uns in eine besondere Stimmung. Der Raddampfer, der auf uns zufährt, lädt uns ein, ins neue Jahrheft einzutauchen. Heute ist es die Seesicht, die unsere Gemeinde zu einer höchst begehrten Wohnlage macht; früher war es der See, der als Verkehrsachse von grosser Bedeutung war. Wer die Geschichte von Horgen etwas genauer verfolgt, der weiss natürlich, dass unser Ortsmuseum – die Sust – ehemaliger Warenumschlagplatz war und wesentlich zur Entwicklung von Horgen beigetragen hat. Wir müssen aber gar nicht so weit zurück- blicken. Schlagen Sie das Jahrheft auf Seite 17 auf und bewundern Sie unseren Bahnhofplatz samt «Minischiffsteg», wie er sich vor gut 100 Jah- ren präsentiert hat – er hätte auch einen Preis verdient. -

Willkommen-An-Bord-2019 De-A5.Pdf

WILLKOMMEN AN BORD UNTERWEGS AUF ZÜRICHSEE UND LIMMAT ZSG.CH DEUTSCH GROSSE RUNDFAHRT AUSFLUGSTIPPS WEINBAUMUSEUM HALBINSEL AU INSEL UFENAU Schiffstation: Halbinsel Au Schiffstation: Insel Ufenau Info: Das Weinbaumuseum bietet Info: Die Insel Ufenau ist die grösste spannende Einblicke in den Weinbau Insel der Schweiz, die nicht über eine rund um den Zürichsee. Hinter dem Brücke mit dem Festland verbunden ist. Museum befindet sich ein Rebberg, der Seit dem Jahr 965 ist sie im Besitz des traditionell bewirtschaftet und mit alten Klosters Einsiedeln. Sehenswert sind Rebsorten bepflanzt wird. die beiden mittelalterlichen Kirchen. Website: weinbaumuseum.ch Website: www.ufnau.ch KINDERZOO RAPPERSWIL ALTSTADT RAPPERSWIL Schiffstation: Rapperswil Schiffstation: Rapperswil Info: Ob beim Elefantenreiten, bei der Info: Das mittelalterliche Schloss ist Kamelfütterung oder bei einer Fahrt das Wahrzeichen Rapperswils. Darüber mit dem Rösslitram: In Knies Kinderzoo hinaus lockt die Altstadt mit prächti- lassen sich Tiere hautnah erleben. gen Rosengärten, historischen Bauten, Da geraten nicht nur die Kleinen in Ver- einer einladenden Seepromenade sowie zückung. zahlreichen Cafés und Restaurants. Website: knieskinderzoo.ch Website: rapperswil-zuerichsee.ch KLEINE RUNDFAHRT AUSFLUGSTIPPS BÜRKLIPLATZ-MARKT FIFA WORLD FOOTBALL MUSEUM Schiffstation: Zürich Bürkliplatz Schiffstation: Zürich Bürkliplatz Info: Ob Floh- oder Wochenmarkt, Info: Im FIFA World Football Museum Kunst oder Käse: Auf dem Bürkliplatz erleben Besucher auf mehr als 3000 m2 gegenüber der ZSG-Schiffstation finden eine Zeitreise durch die Geschichte des regelmässig und rund ums Jahr Fussballs. Prunkstück: Das Original des verschiedene Märkte statt. FIFA WM-Pokals, das Fussballerherzen Website: buerkli-flohmarkt.ch / höher schlagen lässt. zuercher-maerkte.ch Website: fifamuseum.com LINDT & SPRÜNGLI CHINAGARTEN Schiffstation: Kilchberg Schiffstation: Zürichhorn Info: Ein besonderer Duft liegt in Info: Der Chinagarten ist ein Geschenk der Luft – nämlich der von feiner der chinesischen Partnerstadt Schokolade. -

Seeuferplanung Zürich- Obersee 1997

KANTON ST. GALLENBAUDEPARTEMENT / PLANUNGSAMT SEEUFERPLANUNG Zürich-/Obersee Vernehmlassung 1995 Revision und Ergänzung 1997 OePlan/ Büro für Datum: 25.03.97 Landschaftspflege o Wegenstr. 5 Tel. Nr. : 071 / 722 57 22 9436 Balgach Fax. Nr.: 071 / 722 57 32 Thomas Oesch, dipl. Kulturing. ETH/SIA Peter Laager, dipl.phil.II, Geograf ý Spinnereistr. 29 Tel. Nr. : 055 / 210 29 02 Rolf Stieger, Landschaftsarchitekt HTL 8640 Rapperswil Fax. Nr.: 055 / 210 29 02 Seeuferplanung Zürich-/Obersee Kt. St. Gallen Seite 1 INHALTSVERZEICHNISSEITE 1 AUSGANGSLAGE4 2 ALLGEMEINE ZIELSETZUNG5 3 GRUNDLAGEN ZUM THEMA SEEUFER5 3.1 Begriffe5 3.2 Leben in der Uferzone6 3.3 Funktion der Flachwasserzone6 3.3.1 Allgemeines6 3.3.2 Besondere Lebensraumtypen6 3.4 Wichtige Gesetzesgrundlagen7 3.5 Raumplanerische Grundlagen8 4 VORGEHEN9 4.1 Ergänzung der Bestandesaufnahme9 4.2 Seeuferbewertung9 4.3 Vorrangfunktionen9 4.4 Koordination der see- und der landseitigen Planung9 4.4.1 Bearbeitung9 4.4.2 Abgrenzung10 5 BESTANDESAUFNAHME10 5.1 Natur und Landschaft10 5.1.1 Wasserstand10 5.1.2 Angaben zur Wasserchemie10 5.1.3 Angaben zu den Wasserpflanzen11 5.1.4 Beschaffenheit der Uferlinien13 5.1.5 Typisierung der landseitigen Lebensräume14 5.1.6 Angaben zur Vogelwelt16 5.1.7 Angaben zur Fischfauna17 5.1.8 Angaben zu den Amphibien17 5.1.9 Geotope18 5.2 Erholung18 5.2.1 Zugänglichkeit18 5.2.2 Intensität18 5.2.3 Erholungsdruck19 5.2.4 Privatschiffahrt auf Zürich- und Obersee19 Seeuferplanung Zürich-Obersee 1997/25.03.97/ OePlan Seeuferplanung Zürich-/Obersee Kt. St. Gallen Seite 2 -

Zürich in Bildern: Vom Verkehrsknotenpunkt Zur Wirtschafts- Und Kulturmetropole

Zürich in Bildern: Vom Verkehrsknotenpunkt zur Wirtschafts- und Kulturmetropole Von Calista Fischer, © MoneyMuseum Zürich – eine Bilderbuchstadt? Gewiss. Reisende, aber auch Einheimische schwärmen immer wieder von Zürichs malerischen Ecken, seinen grünen Seiten – und vor allem seinem blauen See mit den Schneegipfeln im Hintergrund. Auch hat Zürich im Lauf der Zeit manch berühmte Persönlichkeit kennengelernt oder hervorgebracht. Mehr darüber erfahren Sie hier, auf der Bilderreise durchs moderne Zürich. Jedes Bild steht dabei exemplarisch für mindestens eines der vier Hauptmerkmale der Stadt: Zürich als Verkehrsknotenpunkt, als Geschichtsort, als Wirtschaftsmetropole und Kulturhauptstadt der Schweiz. (Fotos: René Perret, Kindhausen, CH) 1 von 32 www.sunflower.ch Zürich aus der Vogelperspektive Zürich als weitaus grösste Stadt der Schweiz, europaweit betrachtet aber eine Kleinstadt, wie es Hunderte gibt, ist ein Phänomen. Als bedeutende Fremdenverkehrs-, Börsen- und Messestadt wird sie indessen weitherum anerkannt. Wie ein kostbarer Smaragd schmiegt sich die schöne Limmatstadt ins untere Seebecken. Bei Föhnlage, wenn die majestätischen Schneeberge sichtbar werden, lässt sich die Edelsteinanalogie sogar noch etwas weiterspinnen. Dann nämlich denkt man unwillkürlich an Smaragde, Saphire und Brillanten: grün die Stadt mit ihren vielen Parkanlagen, blau das klare Seewasser und weiss blitzend die verschneiten Berggipfel. Auf unserem Bild erkennen wir die Kirche St. Peter mit dem grössten Zifferblatt Europas – die älteste Kirche Zürichs und eines der Wahrzeichen der Stadt. 2 von 32 www.sunflower.ch Römischer Grabstein nahe dem Lindenhof Mit offenen Augen durch Zürich flanieren, auf uralten Spuren wandeln, lohnt sich auf jeden Fall. Dieser römische Grabstein beispielsweise ist beim Aufgang zum Lindenhof zu besichtigen. Er legt beredtes Zeugnis davon ab, dass Zürich schon um 200 n. -

Die Südostschweiz, Gaster/See, 17.1.2013

www.suedostschweiz.ch ausgabe gasteR und see donneRSTAG, 17. JAnuAR 2013 | nR. 15 | AZ 8730 uZnAch | chF 3.00 AnZeiGe ReDakTiOn: ReGion ReGion SpoRT ReGion Zürcherstrasse 45, 8730 uznach Bestellen Sie Ihre Tel. 055 285 91 00, Fax 055 285 91 11 Die aufenthaltsdauer Die Gemeinde benken Zwei Lokalrivalen im Aboplus-Mehrwertkarte ReichWeiTe: bei: Südostschweiz 121 187 exemplare, 240 000 Leser Presse und Print AG von Patienten im nimmt 2012 mehr inlinehockey kämpfen Abo- und Zustellservice abO- unD ZuSTeLLSeRvice: Zürcherstrasse 45 0844 226 226, [email protected] CH-8730 Uznach inSeRaTe: Spital Linth ist weiter Steuern ein als um den einzug in den Tel. 0844 226 226 Zürcherstrasse 45, 8730 uznach, www.suedostschweiz.ch Tel. 055 285 91 04, [email protected] rückläufig. SeiTe 5 budgetiert. SeiTe 6 Wintercup-Final. SeiTe 13 Für den TSV Jona folgt nun die Kür Wirtschaftliche Trendwende Rapperswil-Jona. –Überraschend souverän haben sich die NLB-Vol- leyballer aus Jona in die Finalrunde gespielt. Der Aufsteiger glänzte in der Qualifikation mit starken Auf- tritten und neun Siegen –jetzt folgt ist in der Region in Sichtweite für das TSV-Team das Kräftemes- sen mit den besten sieben NLB- Das Wirtschaftswachstum in portrückgang gelitten. Die in der Regi- «Gemäss unserer Einschätzung deutet Appenzell. Die Heterogenität des Kan- Mannschaften. Warum die Joner der Ostschweiz erlebte in den on breit vertretene Exportindustrie die Nachfrageentwicklung im Ausland tons St. Gallen sei für das Linthgebiet aber mit gedämpften Erwartungen letzten Jahren eine Achterbahn- kämpfte mit einer Überschuldung im darauf hin, dass die Trendwende ge- eine Gefahr, kommen die Autoren der zur Finalrunde antreten und nicht fahrt. -

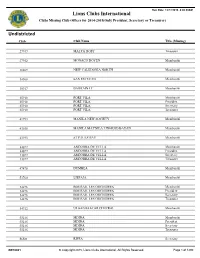

All Clubs Missing Officers 2014-15.Pdf

Run Date: 12/17/2015 8:40:39AM Lions Clubs International Clubs Missing Club Officer for 2014-2015(Only President, Secretary or Treasurer) Undistricted Club Club Name Title (Missing) 27947 MALTA HOST Treasurer 27952 MONACO DOYEN Membershi 30809 NEW CALEDONIA NORTH Membershi 34968 SAN ESTEVAN Membershi 35917 BAHRAIN LC Membershi 35918 PORT VILA Membershi 35918 PORT VILA President 35918 PORT VILA Secretary 35918 PORT VILA Treasurer 41793 MANILA NEW SOCIETY Membershi 43038 MANILA MAYNILA LINGKOD BAYAN Membershi 43193 ST PAULS BAY Membershi 44697 ANDORRA DE VELLA Membershi 44697 ANDORRA DE VELLA President 44697 ANDORRA DE VELLA Secretary 44697 ANDORRA DE VELLA Treasurer 47478 DUMBEA Membershi 53760 LIEPAJA Membershi 54276 BOURAIL LES ORCHIDEES Membershi 54276 BOURAIL LES ORCHIDEES President 54276 BOURAIL LES ORCHIDEES Secretary 54276 BOURAIL LES ORCHIDEES Treasurer 54912 ULAANBAATAR CENTRAL Membershi 55216 MDINA Membershi 55216 MDINA President 55216 MDINA Secretary 55216 MDINA Treasurer 56581 RIFFA Secretary OFF0021 © Copyright 2015, Lions Clubs International, All Rights Reserved. Page 1 of 1290 Run Date: 12/17/2015 8:40:39AM Lions Clubs International Clubs Missing Club Officer for 2014-2015(Only President, Secretary or Treasurer) Undistricted Club Club Name Title (Missing) 57293 RIGA RIGAS LIEPA Membershi 57293 RIGA RIGAS LIEPA President 57293 RIGA RIGAS LIEPA Secretary 57293 RIGA RIGAS LIEPA Treasurer 57378 MINSK CENTRAL Membershi 57378 MINSK CENTRAL President 57378 MINSK CENTRAL Secretary 57378 MINSK CENTRAL Treasurer 59850 DONETSK UNIVERSAL -

Rapperswil-Jona Masterplan Siedlung Und Landschaft

Rapperswil-Jona Masterplan Siedlung und Landschaft Teil 2 – Bericht Konzept 30. Juni 2006 Der vorliegende Bericht wurde der Behördenkonferenz am 17.10.2005 vorgestellt und zur Kenntnis genommen. Die IG RUV hat den Masterplan Siedlung und Landschaft am 09.11.2005 zur Mitwirkung freigegeben. Die Mitwirkung hat mit Beginn an der öffentlichen Vorstellung vom 11.01.2006 bis Ende März stattgefunden. Die eingegangenen Hinweise und Anregungen sind in diesem Bericht eingearbeitet. Die Behördenkonferenz Rappers- wil-Jona hat den Masterplan am 26. Juni 2006 verabschiedet. Arbeitsgruppe RUV Walter Domeisen Stadtpräsident Rapperswil, Co-Leitung Benedikt Würth Gemeindepräsident Jona, Co-Leitung Urs Böhler Gemeinderat Jona Martin Klöti Stadtrat Rapperswil Reto Klotz Leiter Ressort Bau, Rapperswil Armin Schmucki Stadtrat Rapperswil Stefan Ritz Gemeinderat Jona Josef Thoma Gemeinderatsschreiber Jona Patrick Ruggli Ernst Basler + Partner AG Hans-Ueli Hohl ARE Kanton St. Gallen Interessengemeinschaft RUV Meinungsbildungsgremium mit Vertretung aller angesprochenen Interessengruppen, Parteien und Quartiervertretungen mit 50 Personen Bearbeitung Teil Siedlung Metron Raumentwicklung AG: Beat Suter, Peter Wolf, Nicole Wirz, Christian Höchli Teil Landschaft Metron Landschaft AG: Brigitte Nyffenegger, Jürg Oes, Beat Wyler Metron AG T 056 460 91 11 Postfach 480 9999F 056 460 91 00 Stahlrain 2 [email protected] CH 5201 Brugg www.metron.ch F:\DATEN\M4\41-317B\04_BER\BER01_KONZ_V11.DOC Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen 3 1.1 Auftrag 3 1.2 Übersicht Masterplan Siedlung -

Neuer Steg in Rapperswil Ersetzt Halt in Busskirch

Freitag, 14. Mai 2021 AUSSERSCHWYZ 3 Apropos Neuer Steg in Rapperswil von Andreas Knobel ersetzt Halt in Busskirch Die dritte Saison der Oberseefähre steht an: Vom 26. Juli bis am 8. August verkehrt das Fahrgastschiff Jean Jacques Rousseau wieder zwischen Lachen, Altendorf und Rapperswil. Der bisherige Halt in Busskirch entfällt. von Patrizia Baumgartner zweite Oberseefähre zurückgegriffen, ie Schweiz ist wieder einmal heuer plant man jedoch wieder mit Ddem Untergang geweiht! ie Oberseefähre als be- nur einem Schiff. Auf der Jean Jacques Diesen Eindruck erhält, wer liebte Sommer attraktion Rousseau sind mit voller Kapa zität die Werbungen zu den verschiedenen startet bereits in die 60 Gäste zugelassen. Göldi betont, Abstimmungsvorlagen vom D dritte Saison. Dafür sor- dass die Oberseefähre kein Angebot 13. Juni betrachtet, die zurzeit in gen die Agglo Obersee des öffentlichen Verkehrs sei. «Der unseren Briefkästen landen. Dabei und die Gemeinden Lachen, Altendorf Betrieb wird gegebenenfalls wieder- spielt es gar keine Rolle, ob es sowie die Stadt Rapperswil-Jona. Zum um durch Massnahmen zur Bekämp- Befürworter oder Gegner sind. Allen Einsatz als Oberseefähre kommt wie- fung der Covid-19-Epidemie einge- gemeinsam ist, dass die Schweiz derum das nostalgische Schiff Jean schränkt.» nur retten kann, wer nach ihrem Jacques Rousseau, das vom Montag, Der Fahrplan liegt bereits vor. Ab Gusto abstimmt. Ähnlich tönt es 26. Juli, bis Sonntag, 8. August, die bei- Lachen verkehrt die Fähre zwischen aus den Leserbriefspalten und den Ufer des Obersees verbindet. Neu 10 und 21 Uhr. Die letzte Rückfahrt natürlich den Sozialen Medien. legt die Fähre anstatt in Busskirch ab Rapperswil ist um 21.30 Uhr. -

Die Kirche St. Martin in Busskirch – Jona

Die Kirche St. Martin in Busskirch – Jona Irgendwann im 6./7. Jahrhundert errichteten Christen am oberen Zürichsee eine erste Kirche – Busskirch. Das dem hl. Martin geweihte Gotteshaus war dem Kloster Pfäfers zugehörig. Die Ur-Pfarrei Busskirch, von der sich im Laufe der Jahrhunderte die Pfarreien Stadt Rapperswil und Jona lösten, gehörte dem Bistum Konstanz, später dem Bistum St. Gallen an. Bevölkerungsentwicklung und kirchliche Strukturen führten 1945 zur Aufl ö- sung der Urpfarrei Busskirch und zur Integration der Kirche St. Martin in die Pfarrei Jona. 2 Im Zuge der Aussenrestaurierung 1975 Der erste nachweisbare Kirchenbau über- nahm die Kantonsarchäologie unter Leitung nahm denn auch das 9 x 6 Meter messende von Frau Dr. Irmgard Grüninger im Innern Gra- Ausmass des römischen Gebäudes. Das westlich bungen vor. Diese gaben erstmals genauen Auf- gelegene Gräberfeld deutete einwandfrei auf ein schluss über die einzigartige Geschichte früherer Gotteshaus hin. Die zweite, eine karolingische Kirchenbauten. So stellte sich heraus, dass an Kirche wurde wohl vom Kloster Pfäfers errichtet, Stelle der heutigen Kirche ein Landhaus (römi- welches 731 gegründet worden war und am obe- sche Villa) stand, das vermutlich im Zusammen- ren Zürichsee ausgedehnte Gebiete besass, so hang mit der Schifffahrt auf dem Zürichsee er- auch Busskirch. Die Saalkirche mass 11 x 6 Meter richtet worden war, etwa zu gleicher Zeit wie das und war etwas anders gerichtet. Der Pfäferser Römerdorf Kempraten. Belegt werden konnten Besitz ist um 840 urkundlich belegt und eine Ur- Veränderungen im 3. Jh. und ebenfalls erwiesen kunde für das Kloster St. Gallen erwähnt bereits ist, dass die Villa noch im 4. Jh. -

Coins of Zurich Throughout History

Coins of Zurich throughout History Not so long ago it was assumed that Zurich was founded in Roman times, and that the earliest coins of Zurich dated from the 9th century AD. In the meantime we know that Celtic tribes settled in Zurich long before the Romans – and that the first Zurich coins emerged about 1000 years earlier than hitherto believed, namely in the course of the 1st century BC. Hence our tour through the monetary history of Zurich starts in ancient Celtic times. Afterwards, however, no money was minted in Zurich over centuries indeed. Only under Eastern Frankish rule did the small town on the end of the lake become a mint again. And since then the Zurich mint remained in use – with longer and shorter discontuniations until 1848: then the Swiss franc was created as the single currency of Switzerland, and the coins from Zurich as well as all the rest of the circulating Swiss coins were devaluated and replaced. During the 1000 years between the minting of the first medieval coin of Zurich and the last money of the Canton of Zurich in 1848, our money served the most diverse purposes. It was used as means of payment and as article of trade, as measure of value and as savings and, last but not least, for prestige. The coins of Zurich reflect these various functions perspicuously – but see for yourself. 1 von 33 www.sunflower.ch Helvetia, Tigurini, Potin Coin (Zurich Type), Early 1st Century BC Denomination: AE (Potin Coin) Mint Authority: Tribe of the Tigurini Mint: Undefined Year of Issue: -100 Weight (g): 3.6 Diameter (mm): 19.0 Material: Others Owner: Sunflower Foundation Sometime around the beginning of the 1st century BC, Celts of the Tigurini tribe broke the ground of the Lindenhof in Zurich. -

Map 19 Raetia Compiled by H

Map 19 Raetia Compiled by H. Bender, 1997 with the assistance of G. Moosbauer and M. Puhane Introduction The map covers the central Alps at their widest extent, spanning about 160 miles from Cambodunum to Verona. Almost all the notable rivers flow either to the north or east, to the Rhine and Danube respectively, or south to the Po. Only one river, the Aenus (Inn), crosses the entire region from south-west to north-east. A number of large lakes at the foot of the Alps on both its north and south sides played an important role in the development of trade. The climate varies considerably. It ranges from the Mediterranean and temperate to permafrost in the high Alps. On the north side the soil is relatively poor and stony, but in the plain of the R. Padus (Po) there is productive arable land. Under Roman rule, this part of the Alps was opened up by a few central routes, although large numbers of mountain tracks were already in use. The rich mineral and salt deposits, which in prehistoric times had played a major role, became less vital in the Roman period since these resources could now be imported from elsewhere. From a very early stage, however, the Romans showed interest in the high-grade iron from Noricum as well as in Tauern gold; they also appreciated wine and cheese from Raetia, and exploited the timber trade. Ancient geographical sources for the region reflect a growing degree of knowledge, which improves as the Romans advance and consolidate their hold in the north. -

Agglomerationsprogramm 4. Generation

Verein Agglo Obersee Agglomerationsprogramm 4. Generation Hauptdokumentation – Entwurf, Version für die Vernehmlassung November 2020 2. November 2020 Agglomerationsprogramm 4. Generation Obersee / Hauptdokumentation – Entwurf, 2. November 2020 Auftraggeber Verein Agglo Obersee Geschäftsstelle Oberseestrasse 10 8640 Rapperswil Erarbeitung Teilprojekte Teilprojekt Städtisches Alltagsnetz asa AG, Rapperswil-Jona; Wälli AG Ingenieure Teilprojekt (MIV) Strassen Gruner AG, Zürich Teilprojekt Freiraum / Siedlungsklima Hager AG, Zürich; ETH Zürich Hauptmandat Beatrice Dürr Remo Fischer Gauthier Rüegg Lara Thomann (Grafik) EBP Schweiz AG Mühlebachstrasse 11 8032 Zürich Schweiz Telefon +41 44 395 16 16 [email protected] www.ebp.ch Druck: 29. Oktober 2020 2020-11-02_AP4G_Obersee_Hauptdokumentation_Vernehmlassung_Entwurf.docx Seite 2 Agglomerationsprogramm Obersee 4. Generation Die Agglo Obersee im Überblick Mit dem Programm «Agglomerationsverkehr» (PAV) strebt der Bund eine koordinierte Planung von Siedlung, Landschaft und Verkehr in urbanen Räumen an. In diesem Rahmen erarbeitete die Agglo Obersee bereits mehrere Agglomerationsprogramme: 2007 (1. Generation), 2011 (2. Generation) und 2015 (3. Generation). Die dort verankerten Massnahmen werden teilweise durch den Bund mitfinanziert. Die Massnahmen der bisherigen Generationen sind mittlerweile umgesetzt oder befinden sich in Umsetzung. Nun folgt das Agglomerationspro- gramm der 4. Generation. Als Träger ist der Verein Agglo Obersee verantwortlich für die Ag- glomerationsprogramme in der Region. Was als Modellvorhaben mit vier beteiligten Gemeinden begann, besteht mittlerweile aus 17 Mitgliedergemeinden. Gegenüber der vorangegangenen Generation wurde der Bearbeitungsperimeter erweitert: Neu dazu gehören Reichenburg, Schübelbach, Tuggen und Wan- gen. Die Erweiterung ergab sich durch die ohnehin bereits starke Zusammenarbeit der Gemeinden. Zudem sind diese in den vergangenen Jahren vielerorts über die Gemeindegrenzen hinweg zusammengewachsen und haben auch aufgrund der S- Bahn sowie den Autobahnen eine ähnliche Entwicklungsdynamik.