Penulis: Mahasiswa Peserta Mata Kuliah Sejarah Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Angkatan 2015

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Two Is Better Than One

Two is Better Than One A non-member may now be brought to the Club as a guest TWO TIMES in a week! Don’t miss out on showing your friends around the best club in Singapore! The Premier Family Club where the People make the Difference PRESIDENT’S MESSAGE OLD ADVERSARIES MET, NEW FRIENDS MADE For the first time, Singapore Swimming Club played host to the Foo Kok Keong International Cup tournament. Over three days from 7 to 9 July, the badminton competition gathered internationally renowned stars of yesteryear from nine surrounding countries to pit their skills against one another and allowed our members to enjoy watching the superb skills at close quarters. Among the players were Hariyanto Arbi, two-time All-England champion, crowd favourite Boonsak Ponsana, Razif Sidek, Yap Kim Hock and Ong Ewe Hock, and former world number one Foo Kok Keong himself. This tournament was held outside Malaysia for the first time since its inception in 2012. We are indeed proud to be given this vote of confidence by the Cup founders to host the games. Kudos to the Organising Committee and Club staff who have done us proud with the very successful conclusion of this tournament. President playing an exhibition match at On 28 July, it was time for the Club to show appreciation to all outgoing Singapore Swimming Club–Foo Kok Keong members of the 2016/2017 Sub-Committees and Ad-Hoc Committees and International Cup 2017. welcome incoming ones with a “Thank You and Welcome” Dinner. To all involved, a big thank you for having volunteered your services to lend your expertise and experience in ensuring that the Club’s machinery functions well. -

Discourses Exploring the Space Between Tradition and Modernity in Indonesia

In the 8th International Indonesia Forum Conference DISCOURSES EXPLORING THE SPACE BETWEEN TRADITION AND MODERNITY IN INDONESIA i Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ii In the 8th International Indonesia Forum Conference DISCOURSES EXPLORING THE SPACE BETWEEN TRADITION AND MODERNITY IN INDONESIA Editorial Board: Hermanu Joebagio, Frank Dhont Pramudita Press iii In the 8th International Indonesia Forum Conference Sebelas Maret University, Solo, Indonesia 29 – 30 July 2015 Organized by: Sebelas Maret University and International Indonesia Forum DISCOURSES EXPLORING THE SPACE BETWEEN TRADITION AND MODERNITY IN INDONESIA Editorial Board: Hermanu Joebagio, Frank Dhont Paper Contributor: -

History of Badminton

Facts and Records History of Badminton In 1873, the Duke of Beaufort held a lawn party at his country house in the village of Badminton, Gloucestershire. A game of Poona was played on that day and became popular among British society’s elite. The new party sport became known as “the Badminton game”. In 1877, the Bath Badminton Club was formed and developed the first official set of rules. The Badminton Association was formed at a meeting in Southsea on 13th September 1893. It was the first National Association in the world and framed the rules for the Association and for the game. The popularity of the sport increased rapidly with 300 clubs being introduced by the 1920’s. Rising to 9,000 shortly after World War Π. The International Badminton Federation (IBF) was formed in 1934 with nine founding members: England, Ireland, Scotland, Wales, Denmark, Holland, Canada, New Zealand and France and as a consequence the Badminton Association became the Badminton Association of England. From nine founding members, the IBF, now called the Badminton World Federation (BWF), has over 160 member countries. The future of Badminton looks bright. Badminton was officially granted Olympic status in the 1992 Barcelona Games. Indonesia was the dominant force in that first Olympic tournament, winning two golds, a silver and a bronze; the country’s first Olympic medals in its history. More than 1.1 billion people watched the 1992 Olympic Badminton competition on television. Eight years later, and more than a century after introducing Badminton to the world, Britain claimed their first medal in the Olympics when Simon Archer and Jo Goode achieved Mixed Doubles Bronze in Sydney. -

M. Cohen on the Origin of the Komedie Stamboelpopular Culture, Colonial Society, and the Parsi Theatre Movement

M. Cohen On the origin of the Komedie StamboelPopular culture, colonial society, and the Parsi theatre movement In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 157 (2001), no: 2, Leiden, 313-357 This PDF-file was downloaded from http://www.kitlv-journals.nl Downloaded from Brill.com10/10/2021 12:19:15AM via free access MATTHEW ISAAC COHEN On the Origin of the Komedie Stamboel Popular Culture, Colonial Society, and the Parsi Theatre Movement Introduction . The Komedie Stamboel, also known as the Malay Opera, occupies a prom- inent place in Indonesia's cultural history.1 lts emergence in 1891 has been characterized as a 'landmark' in the development of modern popular theatre (Teeuw 1979:207). The theatre later contributed greatly to the birth of Indo- nesian contemporary theatre and film2 and played a formative role in mod- ern political discourse and representation (see Anderson 1996:36-7). The Komedie Stamboel has been celebrated as one of the most significant 'artistic achievements' of the Eurasian population of colonial Java (see Van der Veur 1968a), but also damned for its deleterious influence on Java's classical and 1 This article was written while a postdoctoral research fellow at the International Institute for Asian Studies (DAS). It was presented in part as lectures at KAS and the Fifth International Humanities Symposium, Gadjah Mada University, in 1998.1 would like to thank all the particip- ants in the research seminar, 'Popular theatres of Indonesia', Department of Southeast Asian and Oceanic Languages and Cultures, Leiden University, where I developed some of the ideas pre- sented here, as well as Kathryn Hansen, Rakesh Solomon, Catherine Diamond, Surapone Virulrak, Hanne de Bruin, and two anonymous BKI reviewers for their comments. -

Den Rhei Irkemeyer-Team Badminton Rundschau

den Rhei irkemeyer-Team Badminton Rundschau Badminton ist Castroper Straße 275 olympische Sportart! 4630 Bochum 1992 in Barcelona Telefon {02 34) 50 22 02 Das passende T-Shirt gibt es und im schon jetzt! SCHALKER-SPORT-PARK Wo? Bei BB Birkemeyer Kurt-Schumacher-Str. 157-161 Sport! 4650 Gelsenkirchen Preis: 25,- DM+ Porto Telefon {02 09) 49 12 67 ALfW'H~ -der Saitenspezialist STRINGS AND GRIPS Überzeugen Sie sich selbst von dem @ feinen Unterschied Informationen unter: (04181) 39290 .sTa.sTa.sTa.sTa.s\..s1 VICTOR- ab 12 Dtzd. ab 25 Dtzd. S1 ll Bälle DM/Dtzd. Preise auf Queen 17,50 Anfrage Apollo 24,00 Airstream 23,20 S1 1\ Service 23,50 Standard 31,00 Champion 34 70 ll1J.1 .._ Vereinbaren Sie mi~ mir äll „ Ihren Jahresbedarf. Sie ..,1\ :~:~:t~::~:::::~ditionen äll besp. mit Ashaway Victor Adventure DM 159,- Victor Discovery DM 109,- IIIJ.1 .._ (alte Farbe: grün) äll „ Kennex Baron 900 DM 119, Kennex Keron1500 DM 139,- ~!:.~f!!:'!~!!!-!.!!I .sTI\ Tel. (02 28) 23 63 57 Montag - Freitag 10.00 - 13.00 Uhr und 111J....1 14.30 - 18.30 Uhr äll „ Samstag 9.30 - 14.00 Uhr 2 BR10/91 Badminton Rundschau Vorstand BLV NRW e.V. Neue Leute Präsident: Dr. Hans-Richard Lange Liebe Badmintonfreunde, Liebe Badmintonfreunde, Celsiusstr. 31, 5300 Bonn 1 an dieser Stelle möchte ich mich als da Andrea Spaan (erste hauptamtliche Telefon (0228) 25 41 44 neuer Pressereferent des BLV NRW vor Breitensportbeauftragte) aus familiären Vizepräsidenten: stellen. Als gebürtiger Mülheimer war es Gründen ausgeschieden ist, bin ich seit Horst Boldt mir zu den besseren Zeiten des 1. -

The Asian and Eurasian Woman in the Dutch East Indies, in Dutch and Malay Literature

TINEKE HELLWIG, UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA The Asian and Eurasian woman in the Dutch East Indies, in Dutch and Malay literature Introduction of my life. In the compartmentalization of Dutch academic tradition, Malay texts have been considered At some point in my life I chose to study part of a literary tradition distinct from that of Dutch Indonesian literature because I thought it would give texts. Therefore, Malay and Dutch literature have me the best opportunity to learn about the way been studied separateJy in different departments, by Indonesians think, behave, interact and express different people. Hj:>wever, it is a fruitful exercise to themselves. Throughout my student years, when the connect the two, to juxtapose and compare them and second feminist wave affected society and academia, to read them intertextually, seeking for answers to I developed a special interest in gender issues. I questions which are typically post-colonial. strove to understand the role and position of women and to acquire a gender ideology, and I found some Post-modernism and deconstruction have questioned answers in novels and short stories. Feminist theory and subverted the notion of one central and correct has helped me to formulate and conceptualize my reading of a text. Instead, texts are considered to be ideas. To quote from The Feminist Reader by Belsey multi-interpretable, and meanings are cultural and and Moore: learned, plural, unftxed and constantly changing. Deconstruction offers readers, especially The feminist reader is enlisted in the process female/feminist readers, the freedom to look for new of changing the gender relations which interpretations. -

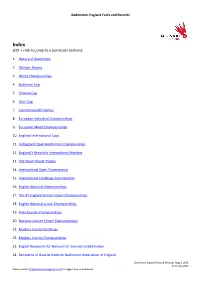

Facts and Records

Badminton England Facts and Records Index (cltr + click to jump to a particular section): 1. History of Badminton 2. Olympic Games 3. World Championships 4. Sudirman Cup 5. Thomas Cup 6. Uber Cup 7. Commonwealth Games 8. European Individual Championships 9. European Mixed Championships 10. England International Caps 11. All England Open Badminton Championships 12. England’s Record in International Matches 13. The Stuart Wyatt Trophy 14. International Open Tournaments 15. International Challenge Tournaments 16. English National Championships 17. The All England Seniors’ Open Championships 18. English National Junior Championships 19. Inter-County Championships 20. National Leisure Centre Championships 21. Masters County Challenge 22. Masters County Championships 23. English Recipients for Honours for Services to Badminton 24. Recipients of Awards made by Badminton Association of England Badminton England Facts & Records: Page 1 of 86 As at May 2021 Please contact [email protected] to suggest any amendments. Badminton England Facts and Records 25. English recipients of Awards made by the Badminton World Federation 1. The History of Badminton: Badminton House and Estate lies in the heart of the Gloucestershire countryside and is the private home of the 12th Duke and Duchess of Beaufort and the Somerset family. The House is not normally open to the general public, it dates from the 17th century and is set in a beautiful deer park which hosts the world-famous Badminton Horse Trials. The Great Hall at Badminton House is famous for an incident on a rainy day in 1863 when the game of badminton was said to have been invented by friends of the 8th Duke of Beaufort. -

Tjerita Di Indonesia

Armijn Pane PRODUKSI FILM 4 TJERITA DI INDONESIA PERKEMBANGANNJA SEBAGAI ALAT MASJARAKAT y % ftU H o y ^ r 8 ^ lo t> , , . ! p H p S i I . .. ^ __MtK Tjetakan chusus madjalah „Indonesia”, no. 1—2, 1953 Peiierbit i Badan Musjawarat Kebudajaan NasionaL pv? 1 : •, \ K A *. N irM il.;,1. »:» ;~A*5Tj*A HAK PENGARANG PADA PENULIS KATA PENGANTAR Sebagai nornor Bali tahun dahulu, tahun ini djugapun kami ingin sekali-sekali menerbitkan nomor jang chusus membitjarakan salah suatu soal dalara lapangan kesenian, ilmu pengetahuan dan filsafat. Karena itulah nomor bulan Djanuari dan Februari tahun 1953 ini kami sediakan untuk suatu soal jang sekarang termasuk salah satu masaalah jang actueel, jaitu soal produksi tjerita film. Sdr. Armijn Pane memandang soal itu integral dengan lapangan-lapang- an kehidupan lainnja, karena menurut pendapatnja, film bukanlah sadja merupakan suatu hasil kesenian, melainkan djuga mendjadi hasil suatu industri. Sebagai hasil kesenian, film itu mendjadi penggabung bermatjam- matjam kesenian lainnja, serta djuga usaha karang-mengarang. Da- lam bentuknja sebagai hasil industri, film terpaut kepada soal-soal ekonomi dan keuangan, serta kepada soal perdagangan ataupun peredaran dan pertundjukan. Lain dari pada itu, film dia pandang sebagai suatu tehnik jang diperoleh dari dunia Barat, karena itu seolah-olah tanaman asing jang ditumbuhkan kepada bumi Indonesia, sebab itu djuga tum- buhnja banjak bergantung kepada ketjintaan dan perhatian si punja kebun. Mudah-mudahan karangan ini dapat mendjadi bahan untuk menggampangkan penjelesaian -

Bataviaasch Nieuwsblad N.-I

55e Jaargang Np. 289 Donderdag 31 Oclober 1940 ABONNEMENTSPRIJS : per UITGEEFSTER : /fc9.— kw., fr. p. p. ƒ jo rq BATAVIAASCH NIEUWSBLAD N.-I. Drukkers- en üitg. Mij, buiten Ned.-Indië ƒ 14. BUREAUX : advertentie-tarief : 1—25 woorden ƒ 3.75, Sluisbrugstraat 23 elke 5 woorden meer ƒ 0.75 Balavia-Centrum Regeltarief ƒ 0.50 per regel Wnd.-Hoofdredacteur: Mr. C. J. J. VERSTEEG TELEFOON: AVONDBLAD Directeur : G. MOLENAAR Welt. 2886, 2887, 2883 en 2383 Ons blad van heden R. A. F.-aanvallen op Dodekanesos (Drie bladen) BIJBLADEN Het Tweede h(i ; Buitenlandsche T'sle- — Operaties grammen Buitenlandsch Overzicht" — Uit op beperkte schaal langs de Provincie — Handelsnieuws. Albaneesche grens .Het Derde Blad : Duitschers plunderen Denemarken — Amerika dankt de R. A. F. — Op den Uitkijk — De Filmwereld — De Turkije blijft uitrusting van Militaire Vliegtuigen — Wij voorloopig Neutraal Turkije's Houding zijn een Land in Oorlog !, Radio-rede van J. H. Ritman. nd e n Cairo, 30 Oct. (Reuter). De de . 30 c (Unite d Press). Balkanstaten vertegenwoordigende Ath /.. ? Berichten uit ge- Atnenel° geven bijzonderhedenr over de zanten 'kwamen Dinsdag in het Egypti- aanvallen van de sche departement van De Strijd in Afrika Britste vloot op het gebied Buitenlandsche van de Dodekanesos. Het Zaken bijeen ter bespreking van. de si- tuatie ontstaan door r Za Werd 3 ' Qan den Italiaanschen Aanvallen maa 9 evall en •; het trans- inval in Griekenland. Naar verluidt, der. R. A. F. portdepot, de 'khangars, een verklaarde de Turksche gezant, S e v- dozijn vliegtuigen de Cairo, en k i A 1 h a n, ten aanzien van de ge- 30 Oct. -

Soerabaijasch Handelsblad

No. 171. DONDERDAG, SOERABAIASCH-HANDELSBLAD.24 JULI 1941. 89ste Jaargang, STAAT-. EN LETTERKUNDIG DAGBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË. Abonnementen worden aangegaan voor volle kalenderkwartalen Uitgeefster ABONNEMENTSPRIJS BIJ VOORUITBETAIJMGj N. V. SOERABAIASCH ÜANDELSBLAD EN DRUKKERIJEN per MAAND ot KWARTAAL. ADVERTENTIE-TARIEF: ƒ O.SO per eenkolom-regel met een van regels Soerabajat Malang: Lawangj Sldoardjos Aloon-Aloonitraat 30 SOERABAIA. minimam 10 (3 c.M.) Ban (11 Familieberichten $ 3.75 per plaatsing ?an 10 regels, voor eiken regel meer t OJO Pasoeroeam en Modjokerto ' extra. * * * ' DIRECTEUR: '**•** !?~ HOOFDREDACTEUR: Teksten worden slechts voor denzelfden dag aanbieding Overl» Nederlandicb.lndlë .... aangenomen bU vóór 10 uur voormiddag. ••••*••#•••» ®.TÖ Buitenlandfinltenland •j 'ft m 11 ..... Ir. J. C. Kolling. de Booy. ïï i 8.50 m ISJSO A. F. OM ABONNEMENT RCIM RABAT. LOSSE NUMMERS 20 CENTS Noord 8018-3018 —8017. Na IcantoortUd: Expeditie 8UI». Dit nummer bestaat uit VIER bladen N. < % ' ' — «Ml fc 4 -L .... Telefoonnummers: Wisselbord 3018 I' ■ Noord —3018 SOl7. Na kantoortUd: Expeditie N. aois. Notities Misschien moet de Japansche ac- tie worden gezien als het uitvloei- sel van een compromis. Er was een Voornaamste Japan eischt groen, welke Rusland wilde aan- Hechte verdediging bij Nieuws vallen en Duitschland doet alle Smolensk mogelijke moeite om Japan tot Tijdens do gevechten ten oosten Het wordt nu ernst met de Ja- actie te brengen. De nieuwe re- van Pskov op 15 Juli j.l. werden pansche door de bedreiging van Indo-Chl- geering, voor een aanval op Rus- Russen geheime Duit- na. De Japansche punt van het nachtelijke leven ln sche documenten buit gemaakt, ambassadeur te land niet voelend, of nog niet 'voe- stad welke instructies bevatten voor het Vichy de richting de kwam. -

Hjørne I Badminton Danmark?

K o m gratis t il badminton I VERDENSKLASSE Tele Danmark og Poul-Erik Høyer inviterer de 1.000 første til en gratis eftermiddag i forbindelse med Copenhagen Masters. Det foregår i Cirkusbygningen i København den 29. decem ber med start kl. 12.00. Dagens program kl. 12.00 Dørene åbnes kl. 12.15 Poul-Erik Høyer byder velkommen kl. 12.20 Slå et par slag med stjernerne (Husk indendørsko) kl. 13.45 Poul-Erik Høyers Talentpris uddeles kl. 14.00 Dagens kampe begynder ca. kl. 17.00 Arrangementet slutter DANMARK KOM SA UD AF BUSKEN A f Morten Buckhøj redaktør E r danske badmintonklubber virkelig så økonomisk godt stillet, at man kan lade hånt om tilbuddet om at tjene mellem 5- 50.000 kroner på deltagelse i DBFs lotteri? Det skulle man tro, for da fristen for tilbagemeldinger omkring Grand Prix finalerne ....................................................................... 4 lotteri-interessen udløb havde - man tror det er løgn - 61 klubber Johnnys ketsjergalleri..................................................................... 5 meldt sig! Småt & n y t...................................................................................6-7 OK, vi ved, at der ofte kommer en del svar hen af vejen, tidsfri DH-turneringen: ster tager man ude i klubberne - og på DBFs kontor - relativt afslap Elevatorhold .................................................................................8-9 pet. Men alligevel. 61 klubber vil umiddelbart gerne sælge lodder Opvisning: og tjene penge til ungdomsarbejdet eller hvad man nu vil bruge pen Med Favør på Bornholm -

Mens Doubles All England 1899 to 2009

MENS DOUBLES 1899 to 2009 1899 - D.W. Oakes/Stewart Marsden Massey (England) 1900 - H.L. Mellersh/F.S. Collier (England) 1901 - H.L. Mellersh/F.S. Collier (England) 1902 - H.L. Mellersh/F.S. Collier (England) 1903 - Stewart Marsden Marsden Massey/E.L. Huson (England) 1904 - Albert Davis Prebble/Henry Norman Marrett (England) 1905 - C.T.J. Barnes/Stewart Marsden Massey (England) 1906 - Henry Norman Marrett/George Alan Thomas (England) 1907 - Albert Davis Prebble/Norman Wood (England) 1908 - Henry Norman Marrett/George Alan Thomas (England) 1909 - Frank Chesterton/Albert Davis Prebble (England) 1910 - Henry Norman Marrett/George Alan Thomas (England) 1911 - P.D. Fitton/Ernest Edward Shedden Hawthorn (England) 1912 - Henry Norman Marrett/George Alan Thomas (England) 1913 - Frank Chesterton/George Alan Thomas (England) 1914 - Frank Chesterton/George Alan Thomas (England) 1915-1919 - Cancelled during World War I 1920 - Archibald Frank Engelbach/Raoul du Roveray (England) 1921 - Sir George Alan Thomas/Frank Percy Hodge (England) 1922 - Guy Sautter (England)/Frank Devlin (Ireland) 1923 - Frank Devlin/Gordon 'Curly' Mack (Ireland) 1924 - Sir George Alan Thomas/Frank Percy Hodge (England) 1925 - Herbert Uber/A.K. Jones (England) 1926 - Frank Devlin/Gordon 'Curly' Mack (Ireland) 1927 - Frank Devlin/Gordon 'Curly' Mack (Ireland) 1928 - Sir George Alan Thomas/Frank Percy Hodge (England) 1929 - Frank Devlin/Gordon 'Curly' Mack (Ireland) 1930 - Frank Devlin/Gordon 'Curly' Mack (Ireland) 1931 - Frank Devlin/Gordon 'Curly' Mack (Ireland) 1932 - Donald C. Hume/Raymond Morris 'Bill' White (England) 1933 - Donald C. Hume/Raymond Morris 'Bill' White (England) 1934 - Donald C. Hume/Raymond Morris 'Bill' White (England) 1935 - Donald C.