Zwischen Kriegsende Und Gründung Der Bundesrepublik

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

KPD in Frankreich Funkt Via Moskau 5

Horst LaudeJKPD in Frankreich funkt via Moskau 5 2 KPD in Frankreich sozialistische Regime fortsetzen. Am 7./8. funkt via Moskau November sind englisch-amerikanische Truppen in Marokko und Algerien gelandet. Zu Fakten, Zusammenhängen und Zwei Wochen später hat sich der sow- Hintergründen einiger Dokumente von . jetische Kessel um die 6. deutsche Armee 1942/43 bei Stalingrad geschlossen, und folgeneiche militärische Entscheidungen stehen bevor. HorstLaude Die Mitteilung, unterzeichnet von einem ge wissen "Rene", ist mit Hilfe der Leitung der französischen KP auf einem Funkweg zur Bei den Recherchen für die. Publikation Komintern an ihr Ziel gelangt. Die Mos "Nach Hitler kommen wir - Dokumente zur kauer Zentrale wir~ über Leistungen und Programmatik der Moskauer KPD-Führung Möglichkeiten antifaschistischer Tätigkeit, 1944/45 für Nachkriegsdeutschland" (hrsg. die von französischem Boden aus prakti v. Peter Erler, Horst Laude und Manfred ziert werden, ins Bild gesetzt und um ihre Wilk.e, Akademie-Verlag, Berlin 1993) Meinungsäußerung dazu ersucht. Vom Ein stießen wir im Archiv der Stiftung Parteien satz französischer Kommunisten und und Massenorganisationen der DDR auf Gesinnungsgef"ahrten anderer Nationalitäten eine Reihe von Dokumenten, die in mehr - Spanier, Italiener, Polen, Tschechen - ist facher Hinsicht aufschlußreich sind. die Rede, "die in den wichtigsten Betrieben Am 15. Dezember 1942 - der Zweite und Städten Deutschlands arbeiten und Weltkrieg geht ins vierte Jahr, und die Hit öfters nach Frankreich auf Urlaub zu ihren lerwehrmacht bekommt zum zweiten Mal Familien kommen". Durch die französische seit ihrem Marsch gen Osten die Geißel des KP ist die Verbindung mit ihnen geknüpft. russischen Winters zu spüren, die Strategie Sie bewähren sich als Mittler von Informa des Blitzkrieges ist gescheitert und die Rote tionen, Lageeinschätzungen und Hand Armee im Begriff, die strategische Initiative lungsdirektiven im Kampf gegen das Nazi an sich zu ziehen - empfängt der Parteivor regime. -

Thesis Reference

Thesis Engagement et identité : les militants antifascistes des organisations Freies Deutschland de l'exil à l'Ouest (Belgique, France, Suisse) à la RDA des années 1970 (1943-1975) HEINIGER, Alix Abstract Les exilés allemands en Europe de l'Ouest ont cherché à poursuivre leur engagement contre le régime qui les a poussé à fuir leur pays de diverses manières. En 1943, une partie d'entre eux ont fondé les organisations Freies Deutschland en Belgique, en France et en Suisse. Cette thèse analyse les modalités de leur engagement militant et les conditions de sa perpétuation entre la Seconde Guerre mondiale et l'après guerre en RDA. Elle pose également la question de l'identité de ces militants et de sa reconfiguration au fil du temps. La majorité d'entre eux étant communistes, ils ont suivi l'exemple de leurs dirigeants réfugiés à Moscou qui ont créé le Nationalkomitee "Freies Deutschland". A leurs débuts, ces trois organisations sont clandestines et poursuivent une lutte multiforme contre le régime nazi façonnée par les possibilités d'action offertes par leur espace d'exil. A l'approche de la fin de la guerre, les Freies Deutschland accèdent à la légalité et reconfigurent leurs activités et leurs objectifs en fonction de cette nouvelle situation. Elles tentent de rassembler les Allemands [...] Reference HEINIGER, Alix. Engagement et identité : les militants antifascistes des organisations Freies Deutschland de l'exil à l'Ouest (Belgique, France, Suisse) à la RDA des années 1970 (1943-1975). Thèse de doctorat : Univ. Genève, 2012, no. L. 756 URN : urn:nbn:ch:unige-226123 DOI : 10.13097/archive-ouverte/unige:22612 Available at: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:22612 Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. -

Saarpolitik Und Exil 1933-1955

DIETER MARC SCHNEIDER SAARPOLITIK UND EXIL 1933-1955 Vorbemerkung Zwischen 1933 und 1941 haben weit über eine halbe Million Menschen Deutsch land, Österreich und die deutschsprachigen Gebiete der Tschechoslowakei aufgrund unmittelbarer Verfolgung, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Diskriminierung oder in konsequenter Ablehnung des herrschenden politischen und weltanschau lichen Systems verlassen. Diese direkt und indirekt erzwungene Wanderungs bewegung steht zahlenmäßig etwa an zehnter Stelle der europäischen Bevölke rungsverschiebungen der Zwischenkriegszeit. Sozial umfaßt die deutschsprachige Emigration nach 1933 alle Strata der damaligen Gesellschaft; der weitaus über wiegende Anteil der jüdischen Massenauswanderung bestimmt jedoch ihren vor allem mittelständischen Charakter. Die Berufs- und Tätigkeitsgruppen Forschung und Lehre, Publizistik, Litera tur, Künste und Freie Berufe sind besonders in ihren Eliten überdurchschnittlich stark vertreten. Im vergleichsweise minimalen Anteilsbereich der politischen Or ganisationen überwiegen aus naheliegenden Gründen die Linksparteien mit zah lenmäßig erstaunlich hoher Beteiligung auch der mittleren und unteren „Kader". Ziel dieser letztgenannten Gruppe war die Fortsetzung des innenpolitischen Kamp fes um Verwirklichung ihrer gesellschaftlichen Vorstellungen vom Ausland her, also in erster Linie und als gemeinsamer Nenner der Sturz des Gewaltregimes und die Rückkehr in die Heimat. Ihre Tätigkeit ist somit Teil der Geschichte des Widerstands und Weiterführung politischer und weltanschaulicher -

The Public Health Crisis in Occupied Germany

OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 03/21/2015, SPi THE PERILS OF PEACE OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 03/21/2015, SPi OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 03/21/2015, SPi The Perils of Peace The Public Health Crisis in Occupied Germany JESSICA REINISCH 1 OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 03/21/2015, SPi 3 Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries © Jessica Reinisch 2013 The moral rights of the author have been asserted First Edition published in 2013 Impression: 1 Some rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical or photocopying, recording or otherwise, for commercial purposes without the prior permission in writing of Oxford University Press. This is an open access publication. Except where otherwise noted, this work is distributed under the terms of a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence (CC BY-NC-ND), a copy of which is available at http://creativecommons.org/licenses/by- nc-nd/4.0/ Enquiries concerning use outside the scope of the licence terms should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the above address. British Library Cataloguing in Publication data Data available ISBN 978–0–19–966079–7 Printed in Great Britain by MPG Books Group, Bodmin and King’s Lynn Links to third party websites are provided by Oxford in good faith and for information only. -

Freies Deutschland«

Rosa-Luxemburg-Stiftung Manuskripte 53 Rosa-Luxemburg-Stiftung GOTTFRIED HAMACHER unter Mitarbeit von André Lohmar, Herbert Mayer, Günter Wehner und Harald Wittstock Gegen Hitler. Deutsche in der Résistance, in den Streitkräften der Antihitlerkoalition und der Bewegung »Freies Deutschland« Kurzbiografien Karl Dietz Verlag Berlin Gottfried Hamacher unter Mitarbeit von André Lohmar, Herbert Mayer, Günter Wehner und Harald Wittstock: Gegen Hitler. Deutsche in der Résistance, in den Streitkräften der Antihitlerkoalition und der Bewegung »Freies Deutschland«. Kurzbiografien (Reihe: Manuskripte/Rosa-Luxemburg-Stiftung; Bd. 53) Berlin: Dietz, 2005 ISBN 3-320-02941-X © Karl Dietz Verlag Berlin GmbH 2005 Satz: Jörn Schütrumpf 2., korr. Auflage Umschlag, Druck und Verarbeitung: MediaService GmbH BärenDruck und Werbung Printed in Germany Zum Geleit Wenn wir es nicht machen, wird es niemand tun – so lässt sich am besten die Haltung beschreiben, die den letzten Überlebenden, unterstützt von wenigen selbstlosen Enthusiasten, die Kraft verlieh, den Stoff, der dieses Buch aus- macht, zusammenzufügen. Den Frauen und Männern, die bis 1945 außerhalb Deutschlands gegen das alle Freiheit und Menschenwürde zermalmende deutsche NS-Regime – die brutalste, heimtückischste und aggressivste Spielart des Faschismus – kämpf- ten, ist in diesem Deutschland nur selten gedankt worden. Die meisten sind nicht nur vergessen, sondern wurden vorsätzlich vergessen gemacht. Die Differenz zwischen dem sich antifaschistisch verstehenden Deutsch- land in den Grenzen der DDR und der sich selbst als Fortführerin des Deut- schen Reiches deklarierenden Bundesrepublik wirkt noch immer fort. Dabei gab es Verdächtigungen, Verunglimpfungen, selbst Verfolgungen zu unter- schiedlichen Zeiten in beiden deutschen Staaten, wenn auch zumeist ge- gensätzlich politisch motiviert, für ehemalige Widerstandskämpfer, die auf »Feindesboden« gegen den Hitlerfaschismus gekämpft hatten. -

Klaus J. Becker M.A., Riedweg 4, 67278 Bockenheim, Telefon + Fax

Klaus J. Becker M.A.: Der lange Weg von der KPD zur SPD 1945-1949 Nach neun Jahren im Exil kehrte Herbert Müller unangekündigt und selbst für seine Familie überraschend Anfang August 1945 in seine Heimatstadt Ludwigshafen zurück. Noch im gleichen Monat wurde er auf einer von etwa 20 Parteimitgliedern besuchten Versammlung zum Vorsitzenden des Bezirkes Pfalz der KPD gewählt. Anschließend wurde unter schwierigsten technischen Bedingungen der Wiederaufbau von illegalen Ortsgruppen forciert. Dabei mußte zunächst festgestellt werden, welche der ehemaligen Parteimitglieder in der Pfalz sich dem nationalsozialistischen Staat verweigert hatten und nach 12 Jahren individuellen Terrors für den Wiederaufbau der Partei noch zur Verfügung standen. Anschließend wurde mit der Werbung neuer Mitstreiter begonnen. Die Wiederzulassung der pfälzischen KPD Am 14. August 1945 bemühte sich Herbert Müller mit einem Schreiben an die französische Militärregierung erstmals um eine Legalisierung der KPD für Ludwigshafen und die Pfalz, in dem er nachwies, daß die Nationalsozialisten in der Pfalz bei keiner demokratischen Wahl eine Mehrheit gewonnen hatten und in dem er den antifaschistischen Charakter der Ludwigshafener Arbeiterbewegung herausstellte. Nachdem Müller vom pfälzischen Regierungspräsidenten Hoffmann bei der Bezirksregierung in Neustadt das Dezernat für Presse und Information angeboten worden war, was Müller jedoch abgelehnte, wurde er im September 1945 von der Militärregierung zum Mitglied des Redaktionsausschusses der "Rheinpfalz" berufen. Am 17. November -

T 33 Merkel-D

T 35_buchenwald-K_MVVG.qxd 03.04.2007 9:44 Uhr Seite 1 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by eDoc.VifaPol Rosa-Luxemburg-Stiftung Texte 35 T 35_buchenwald-K_MVVG.qxd 03.04.2007 9:44 Uhr Seite 2 Bilder nur in der Print-Ausgabe T 35_buchenwald-K_MVVG.qxd 03.04.2007 9:44 Uhr Seite 3 Rosa-Luxemburg-Stiftung PETER HOCHMUTH, GERHARD HOFFMANN (HRSG.) Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen Lebensbilder Karl Dietz Verlag Berlin T 35_buchenwald-K_MVVG.qxd 03.04.2007 9:44 Uhr Seite 4 Peter Hochmuth, Gerhard Hoffmann (Hrsg.): Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen. Lebensbilder (Reihe: Texte / Rosa-Luxemburg-Stiftung; Bd. 35) Berlin: Karl Dietz Verlag 2007 Mit 58 Abbildungen ISBN 978-3-320-02100-9 © Karl Dietz Verlag Berlin GmbH 2007 Satz: Elke Sadzinski Umschlag: Heike Schmelter Druck und Verarbeitung: MediaService GmbH Bärendruck und Werbung Printed in Germany T 35_buchenwald-K_MVVG.qxd 03.04.2007 9:44 Uhr Seite 5 Inhalt Zum Geleit Heinrich Fink 11 Willi Kirschey Geboren am 27. März 1906 15 Herbert Grämmel Geboren am 25. Februar 1911 31 Benno Biebel Geboren am 23. Mai 1911 41 Herbert Thomas Geboren am 29. November 1912 57 Otto Grube Geboren am 6. Dezember 1913 71 Gerhart Zschocher Geboren am 12. Januar 1914 87 Reinhold Lochmann Geboren am 5. Februar 1914 97 Kurt Julius Goldstein Geboren am 3. November 1914 109 T 35_buchenwald-K_MVVG.qxd 03.04.2007 9:44 Uhr Seite 6 Werner Krisch Geboren am 14. Juli 1919 123 Klaus Trostorff Geboren am 12. -

• Thomas Scheffler Die SPD Und Der Algerienkrieg Arbeitshefte 7

Forschungsschwerpunkt Moderner Orient Förderungsgesellschaft Wissenschaftliche Neuvorhaben mbH • Thomas Scheffler Die SPD und der Algerienkrieg (1954-1962) Arbeitshefte 7 Q Verlag Das Arabische Buch Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaurnahme Schefner, Thomas: Die SPD und der Algerienkrieg (1954 -1962) Thomas Scheffler. - Berlin: Verl. Das Arabische Buch, 1995 (Arbeitshefte / Forschungsschwerpunkt Moderner Orient, Förderungsgesellschaft Wissenschaftliche Neuvorhaben mbH; Nr. 7) ISBN 3-86093-074-5 NE: Förderungsgesellschaft Wissenschaftliche Neuvorhaben <München> / Forschungsschwerpunkt Moderner Orient: Arbeitshefte Forschungsschwerpunkt Moderner Orient Förderungsgesellschaft Wissenschaftliche Neuvorhaben mbH Kommissarischer Leiter: Prof. Dr. Peter Heine Prenzlauer Promenade 149-152 13189 Berlin Tel. 030 I 4797319 ISBN 3-86093-074-5 ARBEITS HEFTE Bestellungen: Das Arabische Buch Horstweg 2 14059 Berlin Tel. 030 I 3228523 Redaktion und Satz: Margret Liepach, Helga Ileher Druck: Druckerei Weinert, Berlin Printed in Germany 1995 Inhalt Verzeichnis der wichtigsten Abkürzungen 5 Vorbemerkung 9 Einleitung 10 Der Algerienkrieg als historische Zäsur 10 Sozialdemokratische Algeriensolidarität - ein Projekt von Außenseitern? 13 "Internationale Solidarität" und Antikolonialismus in der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie 17 "Geschichtslose Völker" und internationale Solidarität 19 Das "Erwachen Asiens" und die bolschewistische Herausforderung 20 Antikolonialismus im Zeichen des Kalten Krieges: die SPD nach 1945 23 Nationale Unabhängigkeit -

Freies Deutschland«

Gottfried Hamacher unter Mitarbeit von Andre Lohmar und Harald Wittstock Deutsche in der Résistance, in den Streitkräften der Antihitlerkoalition und der Bewegung »Freies Deutschland« Ein biographisches Lexikon Arbeitsmaterial Berlin 2003 2 Einführung in das Projekt Mit der Herausgabe des Projekts zum 60. Jahrestag der Gründung des Nationalkomitees »Freies Deutschland« und des Bundes Deutscher Offiziere im Juli und September 2003 soll eine Publikation der Öffentlichkeit übergeben werden, die es in dieser geschlossenen Form bisher in der deutschen Widerstandsliteratur nicht gibt. Erstmals werden in ihr Deutsche, Frauen und Männer, umfassend biographiert, die ihre Heimat nach dem Machtantritt Hitlers wegen politischer und rassischer Verfolgung verlassen mussten und in der Emigration, im Exil, sowie aus der Kriegsgefangenschaft heraus, den gegebenen Möglichkeiten entsprechend, den Kampf gegen Faschismus und Krieg in der Resistance, in den Streitkräften der Antihitlerkoaliotion bzw. in den Bewegungen »Freies Deutschland« aufnahmen. Die im Projekt aufgeführten Kurzbiographien sind strikt alphabetisch von A bis Z geordnet, enthalten keine Wertungen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mit dem Projekt wird eine Arbeit vorgelegt, in der die vielfältigen Lebenswege und Motivationen für die Teilnahme am Widerstand unter den Bedingungen des Lebens außerhalb Deutschlands nachvollziehbar dargestellt werden. Sie vermittelt grundlegende Traditionen des antifaschistischen Erbes, sowie Erfahrungen, die für die heutige Auseinandersetzung mit Neonazismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus unverzichtbar sind. Wenn auch nicht bei allen Personen exakte Lebensdaten, Orte und Tätigkeiten aufgeführt werden konnten, so ist doch wichtig, dass ihre Namen, Funktionen und die Länder ihres Wirkens erfasst sind und viele von ihnen aus der bisherigen Anonymität hervorgeholt werden konnten. Das gilt besonders für die, die an den Fronten des Widerstandes gefallen sind, ermordet wurden oder nach dem Kriege verstorben sind. -

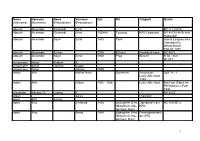

Name (Klarname) Vorname (Klarname) Name (Pseudonym

Name Vorname Name Vorname Zeit Ort Tätigkeit Quelle (Klarname) (Klarname) (Pseudonym) (Pseudonym) Abusch Alexander Reinhardt Ernst RY 1/ I 2/3/75 Abusch Alexander Reinhardt Ernst 1939/40 Toulouse KPD-Organisat. NY 4072/144 Bericht Niebergall Abusch Alexander Bayer Ernst 1935 Paris Ursula Langkau-Alex: Volksfront für Deutschland?, Frkf./M. 1977 Abusch Alexander Bruhns 1935 Brüssel Parteikonferenz NY 4072 Abusch Alexander Bayer Ernst 1938 Prag Büro KI R 58 / 3421 Bl. 88 f. Ackermann Anton Feldner A. Ackermann Anton Hanisch Eugen Ackermann Anton Gaston 1939 Adam Willi Kleiner Hans Dänemark Emigration; SgY 14 / 1 Leiter ABL Nord 1935 Adam Willi Gilbert 1935 - 1936 Leiter ABL Nord Brief von Gilbert an PB Moskau v. Febr. 1936 Alexander Eduard, Dr. Ludwig E. NY 4225“ Alpari Julius Imprekorr Apelt Fritz Becker Apelt Fritz Bernhard 1934 Obergebiet West Oberberater der NJ 1386 Bl. 5 (Mittelrhein; Nie- KPD derrhein; Ruhr) Apelt Fritz Bernd 1934 Obergebiet West Parteioberberater (Mittelrhein; Nie- der KPD derrhein; Ruhr) 1 Name Vorname Name Vorname Zeit Ort Tätigkeit Quelle (Klarname) (Klarname) (Pseudonym) (Pseudonym) Apelt Fritz Erich 1934 Obergebiet West Parteioberberater NJ 1386 Bl. 5 der KPD Apelt Fritz Franz 1934 Obergebiet West Oberberater der NJ 1386, Bl. 5 KPD Aragon Louis Destaing Jacques 1944 Paris Zeichnung der NY 4072 / 149 Artikel in der FKP-Zeitung „Hu- manite´“ Bahnik Wilhelm (Willi) Fernando Spanien März 1938 in Bel- NY 4072 / 154 Be- chite, Spanien richt von Anton Haas; gefallen Heinz Hoffmann „Mannheim, Madrid, Moskau“ S. 330 Bahnik Wilhelm (Willi) Martin 1933 / 1934 Leiter des BB-Be- RY 1/ I 2 / 3 / 142 reiches im MP- Bl. -

„Packt An! Habt Zuversicht!“

ALZ PF - RHEINLAND AGS LANDT SCHRIFTENREIHE DES 3 5 „PACKT AN! HABT ZUVERSICHT!“ Überdie Entstehung desLandesRheinland-Pfalz und seinen Beitragzur Gründung derBundesrepublik Deutschland EdgarWagner Heft35 derSchriftenreihe desLandtagsRheinland-Pfalz ISSN 1610-3432 ISBN 978-3-9811001-2-9 IMPRESSUM Herausgeber:DerPräsident desLandtagsRheinland-Pfalz Text und Redaktion:EdgarWagner Deutschhausplatz 12 55116Mainz Gestaltung:PetraLouis,Mainz Copyright:LandtagRheinland-PfalzApril 2007 Druck:Johnen-Druck,Bernkastel-Kues DerLandtagimInternet:www.Landtag.Rheinland-Pfalz.de „PACKT AN! HABT ZUVERSICHT!“ Überdie Entstehung desLandesRheinland-Pfalz und seinen Beitragzur Gründung derBundesrepublik Deutschland VORWORT Werermessen will,wie hochdie Lebensqualitätheutzutage in Rheinland-Pfalzist,wie starkseine Wirtschaftskraft,wie groß sein Ansehen und wie stabil seinedemokratische Ordnung geworden sind,dermuss zurückblicken aufdasEnde desZwei- ten Weltkrieges.Aufseinen Trümmern,in einerZeitstaatlichen Zusammenbruchsund allgemeinerApathie wurde Rheinland- Pfalzvon derfranzösischen Besatzungsmachtgegründet. DieswarderBeginn einermittlerweile 60-jährigen Erfolgsge- schichte. DerLandtaghatdieseGeschichteimvergangenen Jahrin zwei Jubiläumsveranstaltungen thematisiert.Sie wer- den alsBand 32 und Band 33 dieservom Landtagherausge- gebenen Schriftenreihe dokumentiert. IndieserReihe erscheintnunauchdervorliegende Band „Packtan! HabtZuversicht!“,in dem deru.a.für die Öffent- lichkeitsarbeitdesLandtagszuständige Abteilungsleiter, MinisterialdirigentEdgarWagner,die -

Erich Honecker

Erich Honecker Erich Honecker, né le 25 août 1912 à Neunkirchen (Sarre, Allemagne) et mort le 29 mai 1994 à Santiago du Chili, est un homme politique allemand, principal dirigeant de l'Allemagne de l'Est de Erich Honecker 1971 à 1989. Il occupa les postes de secrétaire général du Parti socialiste unifié d'Allemagne (SED) ainsi que de président du Conseil d'État et de responsable du Conseil de défense nationale (de). Sommaire Biographie Enfance et jeunesse Début de son activité politique et résistance contre le national-socialisme L'après-guerre À la tête de la RDA (1971-1989) Départ Fuite, arrestation, procès et mort Ordres et décorations Citations Œuvres Livres Fonctions Films sur Erich Honecker 3e président du Conseil d'État de la RDA Ouvrages Liens 29 octobre 1976 – 18 octobre 1989 (12 ans, 11 mois et 19 jours) Sources Premier ministre Willi Stoph Prédécesseur Willi Stoph Biographie Successeur Egon Krenz Secrétaire général du comité central du Parti socialiste unifié Enfance et jeunesse d'Allemagne Son père, Wilhelm Honecker (1881–1969), était mineur et épousa en 1905 Caroline Catharina 22 mai 1976 – 18 octobre 1989 Weidenhof (1883–1963). Ils eurent 6 enfants : Katharina (Käthe (1906–1925)), Wilhelm (Willi (1907– (13 ans, 4 mois et 26 jours) 1944), mort en Hongrie), Frieda (1909–1974), Erich, Gertrud Hoppstädter (1917-2010) née Honecker, Prédécesseur Lui-même (premier et Karl-Robert (1923–1947). secrétaire) Successeur Egon Krenz Erich Honecker naquit à Neunkirchen (Sarre), rue Max-Braun, mais sa famille décida de déménager peu après dans le quartier de Wiebelskirchen au no 88 de la Kuchenbergstrasse.