Achille Campanile - SE LA LUNA MI PORTA FORTUNA

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Conversione Dei Cuori

Abbonnement - Poste - Taxe Perçue Spedizione in abbonamento postale articolo 2 comma 20/c legge 662/96 - filiale di Perugia. www.frateindovino.eu Mensile di cultura religiosa e popolare Anno 53 - Dicembre 2010 / n. 12 La pace è un dono di Dio: accoglierla è un dovere degli uomini Intervista con il custode dei Luoghi Santi L’annuncio da Betlemme: Questo Natale a Gerusalemme GIUSEPPE ZOIS conversione dei cuori con PADRE PIZZABALLA avora nella terra di Gesù, Violenza IL CRISTIANO VERSO LA LUCE DELLA GROTTA rinnova al mondo il mes- Lsaggio intonato dagli Angeli e amore nella notte di Betlemme sopra la capanna, 2010 anni or sono. Padre di ULDERICO BERNARDI Pierbattista Pizzaballa, francescano è un Santuario Mariano nato a Cologno al Serio, in un in Carinzia, appena ambiente che richiama la civiltà oltre il crinale italia- contadina di Ermanno Olmi, è il C’ custode dei Luoghi Santi a Ge- no delle Alpi Carniche, dove si venera una piccola immagine rusalemme. Vive ogni giorno la miracolosa. Una statuetta antica letizia del Vangelo che si è irradia- di quattro secoli che vede Maria ta al mondo da quei luoghi e, al tenere in grembo Cristo morto. tempo stesso, lo squarcio affettivo La pietà per il Figlio straziato si provocato dalla troppa violenza rende ancora più intensa per il che vede sotto i suoi occhi e che fatto che il Crocifisso, col suo purtroppo si espande senza confini. volto adulto, ha le dimensioni di Come se niente fosse cambiato un Bimbo. Come se il Salvatore nella storia dell’umanità. Duemila fosse tornato alla nascita. -

Handbook of Pasta Processing

PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PM-FME) Scheme HANDBOOK OF PASTA PROCESSING ` TABLE OF CONTENTS 1. Introduction Page No. 1.1About Pasta 3-4 1.2 Classification of Pasta 4-5 1.3. Major component of Pasta 5 1.4. Importance 6 1.5 Market Potential 6-7 1.6 Factors Affecting Market Potential 7-8 2. Processing of Pasta 2.1 Origin 9-12 2.2. Pasta Processing 12-14 2.3. Pasta Shelf Life 14-17 2.4 Raw Material Required 17-21 3. Packaging of Pasta 3.1 Characteristics of Pasta 22-25 3.2 Packaging Material used for Pasta 25-28 3.3 Methods For Packaging of Pasta 28 4. Project component 4.1. Land 29 4.2.Civil work 29 4.3. Power requirement 29 4.4. Manpower requirement 29 5. Food Safety Regulations & Standards 5.1 Food Standards 30-32 5.3 Food Safety 32-33 5.4. Labeling Standards 33-34 2 ` CHAPTER 1 INTRODUCTION 1.1 About Pasta Pasta is a universally enjoyed food, and almost every country serves a type of noodle. In China, it is mein; Japan, udon; Poland, pierogi; Germany, spaetzle. The popularity of pasta can be attributed to several factors: it is easily manufactured, it takes up little storage space, it is easy to cook, and it is rich in complex carbohydrates. Ancient Etruscan meals of gruel and porridge were eventually replaced with more appetizing unleavened bread cakes. Food historians believe these cakes may have been the precursor to pasta. Opinions about where the noodle originated vary. -

Lista Degli Ingredienti Usati Per La Preparazione Dei Piatti Serviti Da V.V.G.L. Presso La Mensa Dell'istituto Universitario E

Lista degli ingredienti usati per la preparazione dei piatti serviti da V.V.G.L. presso la mensa dell’Istituto Universitario Europeo ❍ List of ingredients used in the preparation of meals served by V.V.G.L. in the European University Institute’s mensa Ai sensi della normativa vigente si dichiara che il lavorato di cui in elenco è prodotto in una cucina che utilizza quanto nella lista del 22.11.2011 Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea Under current legislation it states that a worker covered in list is produced in a kitchen that uses as the list of 22.11.2011 Official Journal of The European Union Primi piatti First cours (3.7.9) Acquacotta (1.9) Farrotto ai borlotti/Spelt and beans soup Carote/Carrots Farro/Spelt Cipolla/Onion Fagioli borlotti/Beans Olio d'oliva/Olive oil Cipolla/Onion Sedano/Celery Olio d’ oliva/olive oil Grana padano/Grana padano cheese Sale e pepe/Salt and pepper Uova/Egg Brodo vegetale/ Stock cube(salt, carrots onion tomato celery) Verdure di stagione/Vegetables (1.7.9) Gnocchetti alla sorrentina (1.9) Bucatini all’amatriciana Gnocchi di patate/Potatoes gnocchi Pasta di grano duro/Pasta Brodo vegetale/ Stock cube(salt, carrots onion tomato celery) Pomodoro/Tomato Sedano, Carota e Cipolla/Celery, Carrot, Onion Cipolla/Onion Sale e Pepe/ Salt and Pepper Pancetta tesa/Bacon Olio d'oliva/Olive oil Olio d'oliva/Olive oil Pomodoro pelato/Tomato Sale aromatico/Salt, Pepper, Rosemary and Sage Basilico/Basil Vino Rosso/Red Wine Mozzarella/Cheese Brodo vegetale/ Stock Cube(salt, carrots onion tomato celery) Origano/Origan -

Clasificación Y Elaboración De La Pasta Alimenticia”

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 26 – ENERO 2010 “CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PASTA ALIMENTICIA” AUTORÍA VICENTE DELGADO MILLÁN TEMÁTICA COCINA, FORMACIÓN PROFESIONAL ETAPA CGGM COCINA Y GASTRONOMÍA. Resumen La pasta alimenticia y sus innumerables formas, tamaños y elaboraciones, hace necesario que se establezca una clasificación para facilitar así mejor la labor de aprendizaje por parte del alumno, y enriquecer este estudio. A lo largo de estas páginas se propondrán ideas que serán muy útiles a la hora de combinar diferentes tipos de pasta, sus salsas y rellenos. Palabras clave Pasta. Formato. Extrusionada. Seca. Relleno. Capas. Salsas. CLASIFICACIÓN DE LA PASTA SEGÚN FORMATO. Dependiendo de su formato de presentación podemos clasificar las pastas en: - Pastas diminutas. C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA 18005 Granada [email protected] 1 ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 26 – ENERO 2010 Con este formato se denominan a todas las pastas de corte minúsculo cuya principal y casi única aplicación se realiza mediante cocción y servicio en un caldo de diverso signo, ya sea como acompañamiento único o no. Ejemplos de este tipo de pasta son: • Alfabeto. Es una pasta para sopa con forma de letra del alfabeto, la sopa a la que se añade se conoce con el nombre de sopa de letras. • Anchellini. También recibe el nombre de Piombi. Es una pasta finamente cortada, adecuada para sopas de vegetales o sopas ligeras • Anelli Siciliani. Es una pasta finamente cortada, con forma de anillos pequeños, adecuada para sopas y ensaladas. • Armonie. También recibe el nombre de Stortini. Es una pasta finamente cortada, adecuada para sopas vegetales o ligeras que tiene forma de un grano de arroz largo, de tamaño algo mayor que el arroz. -

BANCO FRIGO Numero 1 in QUESTO NUMERO Gennaio/Febbraio 2020

www.siconte.it Dolcezze di Sicilia RICETTE CON GLI AGRUMI CUORE DI YOGURT ALLA GRECA CON E MANGO MARACUJA Autorizzazione del Tribunale di Milano n.26 del 25/1/2010 PROVA ANCHE IL GUSTO MIRTILLO BOLLICINE E CRANBERRY ROSSE AnnoXI• Numero 1 Gennaio/Febbraio 2020 SCOPRILI NEL BANCO FRIGO Numero 1 IN QUESTO NUMERO Gennaio/Febbraio 2020 EDITORE PULSA SRL 4 IL TERRITORIO via Jacopo dal Verme, 15 - 20159 Milano Marsala-Mazara, gemelle di gusto: un mix di arte, bellezza tel. 02 69901296 e sapori per godere della quiete del mare in inverno DIRETTORE RESPONSABILE Guido Gabrielli REDAZIONE E PROGETTO GRAFICO 11 IL SEGRETO PULSA SRL Riso tuttofare. Tra gli alimenti più versatili in cucina, PUBBLICITÀ si presta a deliziose ricette, dalle minestre ai dessert SERI JAKALA via C. Tenca 14 - Milano via F. Santi 1/2 - Nichelino (TO) 14 LE RICETTE Tel. 011 6897565 Cucinare con gli agrumi: limoni, arance, mandarini, STAMPA pompelmi aggiungono sprint a ogni piatto COPTIP INDUSTRIE GRAFICHE via Gran Bretagna, 50 - 41122 Modena, tel. 059 3162511 18 LA PROPOSTA RAFFINATA HANNO COLLABORATO: Mini soufflé al Grana Padano Simona Acquistapace, Auro Bernardi, Simonetta Chiarugi, Maria Teresa Frisa, Francesca Negri, Simona Pifferi, 20 LA PROPOSTA GOLOSA Dora Ramondino, Alessandra Valli Tortine pere, cioccolato e mandorle FOTO: Auro Bernardi, Simonetta Chiarugi, Simona Pifferi, Shutterstock 23 FASE PER FASE La collana di feltro, istruzioni per realizzarla Stare Insieme Vale è la nostra linea di prodotti per gli amici a 4 zampe. RENDERLI FELICI È UN MOMENTO CHE VALE. -

La Mia Cucina

orreva l'anno 1940, io avevo soltanto otto anni; la guerra era scoppiata da Cpoche settimane e mio padre, come tanti altri, era dovuto "correre alle armi". A quel tempo i bimbi erano molti, diverse scuole erano state trasformate in caserme, ed io, come quasi tutti i ragazzi, frequentavo la scuola elementare a turni settimanali alternati (una settimana di mattino, una di pomeriggio). Mia madre si trovò, improvvisamente, a dover mandare avanti da sola il negozio di generi alimentari che gestiva insieme con mio padre; ed io, improvvisamente, cominciai a preparare il minestrone di verdure nelle settimane in cui andavo a scuola di pomeriggio: così è iniziata la mia carriera di cuoco dilettante. In seguito, poiché cucinare non mi dispiaceva, preparavo, di tanto in tanto, qualcosa per gli amici (gli spaghetti alla carbonara, il brasato al Barolo, le mele in gabbia erano i miei cavalli di battaglia). Successivamente le vicende della vita mi portarono a restare solo e, per necessità, cominciai a cucinare qualcosa; dapprima solamente per me stesso, poi, riprendendo la mia vita di relazioni sociali, anche per gli amici. Così, una ricetta oggi, una domani, è nato questo volumetto, realizzato al fine di non tenere fogli disordinatamente sparsi ovunque. Tutte le ricette elencate sono state realizzate almeno una volta, molte con risultati ottimi, altre....da riprovare. Raccolte in volume, ho pensato di fare cosa gradita regalandovene una copia: senza la presunzione di insegnare nulla a nessuno (non ne sarei in grado), ma con la speranza di dare qualche utile idea nuova. Ezio Seletti •Arancini di riso………………………………………………………………………………..……. ….…...1.8 •Bruschetta………………………………………………………………….……………. -

"Col Tempo E Con La Paglia Maturano Le Nespo «/TRARNO Chiod" class="text-overflow-clamp2"> COLÔNIA "«¦^^M-P ___$ ¦___**• **-.// (ALÇADOS VÍÊ 5*__^> "Col Tempo E Con La Paglia Maturano Le Nespo «/TRARNO Chiod

ANNO XVII SanPaoío 7 Febbraio ÍWVTOREÍ (Brasile) 1925 NUM. 899 -¦"•r:s\ A. '• Jfk. V--.^-.£.V.,-."C^*4"_;4.^ K _______¦ SsmE* '^^iHi _________1 ______________P**M_*_____^-_u___fÍF?__-____?yj'* i**X »í_k ^4 N_______*-_____.**^^M^MMm4^ -"''' ^*HH »__•*_r_BS__&f **- r'-<_i,v_9»»ftiç—a «*•*isl F-STíS ^ I ^V7___Í____P^__L_BL_ Jja£ss. ,I ^S_____P*'_r Vtnrw_k__F ,_r^BH_r ff&lmw °_ Mh_Es 1____1íTít>fi Sif9 "3 m ¦_______¦bB-TC -V ' <"n 7 MEilçj aa\ COLÔNIA "«¦^^M-P ___$_¦___**• **-.// (ALÇADOS VÍÊ_5*__^> "Col tempo e con la paglia maturano le nespo «/TRARNO ChiOD. Uffici: Tres de Dezembro, Abbonamento annuo. ls$ooo R. KAíÇA ANTÔNIO PSUM-C; tt N.o 5 - l.o and. (Antica Bôa HAft-P0i*£l£6ANTB Un semestre . 8$ooo Vista) — Caixa, 927 »¦ ¦ æei I ¦¦.__.___ B-wwu_nwn_w ¦_» ¦_¦** •_«-_. -—.apa¦¦ iftwcw..ea— i. *:•¦__ *«•- i C »"-¦•" tj t. _-_v_k.-t E ____*«»_ r"-"**r m» ..J r____*" mknM. B M*-»- i j-"--»»_a !wwmw__I | )í r_S1-_3F__.^Fdpdp^^ La guerra al Marocco si prolunga per aiüti MACCHIAVELLICA misteriosi- 1 li R(Dai giornali). 7_ illilf!iH'«J^J_ 7.caFa_s_-____-_____-TO-_u__i__^^*c~~-°ii_3aSi__B__BJB*iaí^^llí.il TÍ /í^^tK1 Ü /°1ÈÍa&íl !s B&¦ .».¦."«¦• a_al-2_ ^___5S_-„_£5*__>__-USl I 1 ^7%SL>^ / / £A% O:ll ]r^w^j?3* -j&fcs^vL is___»a__^íS _^®3i^^v^ 1"íâ n 5 ,^k^^ 1 J IIw: 1/ -|^W<^p*w«!*^*¦'^^^,^ jl 11fi^_^*v_á^__11 ¦¦ ____¦t. -

Model Detailed Project Report PASTA UNIT

Model Detailed Project Report PASTA UNIT Prepared by National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management(NIFTEM) Plot No. 97, Sector 56, HSIIDC, Industrial Estate, Kundli, Sonipat, Haryana 131028 Ministry of Food Processing Industries, Government of India 1. INTRODUCTION PASTA UNIT Pasta is a type of food typically made from an unleavened dough of durum wheat flour (semolina) mixed with water or eggs, and formed into sheets or various shapes, then cooked by boiling or baking. Rice flour, or legumes such as beans or lentils, are sometimes used in place of wheat flour to yield a different taste and texture, or as a gluten-free alternative. Pasta refers to the staple food of tradition Italian cuisine which is made using dough, water, eggs, vegetables, and oil. The dough is kneaded into various shapes some of which are known as penne, spaghetti, farfalle, fettuccine, barbine, etc. Pasta is associated with several health benefits owing to a high concentration of vitamins and minerals. Pasta is a staple food of Italian cuisine. Pastas are divided into two broad categories: dried and fresh. Most dried pasta is produced commercially via an extrusion process, although it can be produced at home. Fresh pasta is traditionally produced by hand, sometimes with the aid of simple machines. Fresh pastas available in grocery stores are produced commercially by large-scale machines. 2. MARKET POTENTIAL: “Indian Pasta Market: Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2018-2023”, the pasta market in India reached a sales value of US$ 286.6 Million in 2017, exhibiting a CAGR of 17.1% during 2010-2017. -

Processing of Pasta

PROCESSING OF PASTA Product Image INTRODUCTION Industrial Overview: Pasta is a food that is widely loved, and is a form of noodle, served in almost every country. It's mein in China; udon in Japan; pierogi in Poland; spaetzle in Germany. A dish called pastillum, essentially a ravioli-like pouch filled with meat, was also described by early French authors. History states that pasta was brought by Marco Polo to Italy from China. The term "pasta" originally comes from the Italian expression "paste (dough) alimentary (relating to nourishment)." 2 INTRODUCTION Product Description: Pasta refers to the traditional Italian cuisine's staple food that is made using dough, water, eggs, vegetables, and oil. The dough is kneaded into different kinds, some of which are known as penne, spaghetti, farfalle, barbine, fettuccine, etc. The pasta type is determined by the size and shape of the holes in the die. 3 INTRODUCTION Market Potential: Spaghetti The pasta dough is forced through holes between 0.8-0.5 mm in diameter to produce vermicelli and capellini. Then the cutting machine slices the pasta into 10 inch (250 mm) lengths and coils it into curls. Spaghetti varies in diameter from 1.5-2.5 mm and is left straight. 4 Tortellini (Filled Pasta Rings) On a separate unit, tortellini (filled pasta rings) are made. From a roll of dough, the computer cuts tiny circles. On the circle of dough, a bucket of ricotta cheese mixture drops a pre-measured volume of cheese. The dough is then folded over and a circle is formed by connecting the two ends. -

Bernasconi SA Listino Prodotti Selezionati Pasta Secca

Tel. 091 960 45 00 [email protected] PASTA Pezzatura / Pezzi al Prezzo CHF Descrizione articolo peso unitario cartone unitario RUMMO: Pasta all'uovo RUMMO Fettuccine n° 94 x 0.250 kg 12 Bucatini RUMMO n° 6 x 0.500 kg 24 Casarecce RUMMO n° 88 x 0.500 kg 16 Conchiglie rigate RUMMO n° 42 x 0.500 kg 16 Elicoidali RUMMO n° 49 x 0.500 kg 16 Farfalle RUMMO n° 85 x 0.500 kg 16 Fettucce RUMMO n° 15 x 0.500 kg 24 Fusilli RUMMO n° 48 x 0.500 kg 16 Gnocchetti sardi RUMMO n° 63 x 0.500 kg 16 Gomiti rigati RUMMO n° 169 x 0.500 kg 16 Linguine RUMMO n° 13 x 0.500 kg 24 Mezze penne rigate RUMMO n° 28 x 0.500 kg 16 Mezzi rigatoni RUMMO n° 51 x 0.500 kg 16 Penne rigate RUMMO n° 66 x 0.500 kg 16 Pennette rigate RUMMO n° 70 x 0.500 kg 16 Rigatoni RUMMO n° 50 x 0.500 kg 16 Semi di orzo RUMMO n° 27 x 0.500 kg 16 Spaghetti chitarra RUMMO n° 104 x 0.500 kg 24 Spaghetti grossi RUMMO n° 5 x 0.500 kg 24 Spaghetti RUMMO n° 3 x 0.500 kg 24 Spaghettoni grossi RUMMO n° 220 x 0.500 kg 24 Stelline RUMMO n° 22 x 0.500 kg 16 Bombardini rigati RUMMO n° 154 x 0.500 kg 12 Calamarata RUMMO n° 141 x 0.500 kg 12 Conchiglioni rigati RUMMO n° 147 x 0.500 kg 12 Mafaldine RUMMO n° 80 x 0.500 kg 12 Paccheri rigati RUMMO n° 150 x 0.500 kg 12 Paccheri RUMMO n° 111 x 0.500 kg 12 Tripoline RUMMO n° 81 x 0.500 kg 12 Spaghetti RUMMO n° 3 senza glutine x 0.400 kg 12 Penne rigate RUMMO n°66 senza glutine x 0.400 kg 12 GRANORO: Conchiglie rigate GRANORO n° 105 x 3 kg 4 Ditali rigati GRANORO n° 59 x 3 kg 4 Ditalini rigati GRANORO n° 60 x 3 kg 4 Elicoidali GRANORO n° 23 x 3 kg 4 Farfalloni -

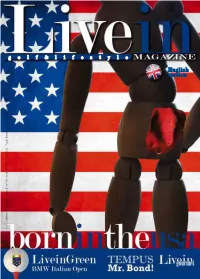

G O L F & L I F E S T Y L E English Version

**LIVEIN 14_lvn002• 05/10/12 17:38 Pagina 1 golf&lifestyle English - 70% version edizioni · bimestrale anno 3 - nº 14 ottobre 2012 Euro 8,00 Poste Italiane s.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale **LIVEIN 14_lvn002• 05/10/12 17:38 Pagina 2 **LIVEIN 14_lvn002• 04/10/12 08:26 Pagina 3 **LIVEIN 14_lvn002• 01/10/12 16:05 Pagina 4 **LIVEIN 14_lvn002• 01/10/12 16:06 Pagina 5 **LIVEIN 14_lvn002• 01/10/12 16:06 Pagina 6 EDITORIAL born in the USA In collective imagination, the United States is the land of Gli Stati Uniti d’America, la terra della libertà e delle opportunità, freedom and opportunity, where ordinary people with dove un ragazzo qualunque, se ha buone idee e voglia di fare può good ideas can create something big, if they really want creare qualcosa di grande, dove puoi cavalcare la tua moto e va- to. It is a place where one can ride a motorbike and gare per giorni interi tra panorami mozzafiato e terre che ci ri- wander for days around breathtaking landscapes which portano a vecchi film western... evoke old western films. Per noi l’America è sempre stata questo, il Grand Canyon, le For people, the US is the Grand Canyon, ocean waves onde dell’oceano e le città come New York, dove la sensazione è and cities like crowded New York, where one feels like di trovarsi in un formicaio nel centro del centro del mondo. being at the centre of the world. L’America è anche, lo sappiamo bene, una terra dalle forti con- As people know, the US is also a country of contradic- traddizioni, una terra dovè non puoi bere alcolici in pubblico ma tions, where it is illegal to drink alcoholic beverages in puoi entrare in un armeria ed acquistare un fucile d’assalto, dove public places but it is possible to easily buy a rifle and nella stessa strada convivono il lusso e la sfacciata ricchezza delle where the luxury and wealth of Beverly Hills can be ville di Beverly Hils e dall’altro lato il degrado di un quartiere mal- found along with slums and homelessness. -

Riforma Pac, Intesa Al Ribasso ● L’Agricoltura Si Distin- Gue Per I Redditi Più Bas- Si

IL SETTIMANALE IL SETTIMANALE PER IL SETTORE PER IL SETTORE AGROINDUSTRIALE AGROINDUSTRIALE 6-12 GIUGNO 2014 Poste Italiane Sped. in A.P. D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1, DCB Roma Anno 19˚ - n. 23 LATTE: PUNTARE SUI «FUTURE» VINO: DALL’OCM INVESTIMENTI ORTOFRUTTA: IL SOCIO OP PUÒ PER ARGINARE LA VOLATILITÀ PER 3,3 MILIARDI IN TREDICI ANNI VENDERE IL 10% DEL RACCOLTO Più futures contro la volatilità dei prezzi: Tra il 2000 e il 2013 fra restyling dei vigneti e Tra le novità del nuovo regolamento Ue 499/14, la possibilità la proposta è emersa nel quarto Dairy Forum. promozione investiti sul vino italiano 3,3 miliardi. per i soci di Op di vendere almeno il 10% del raccolto di frutta. SERVIZI A PAGINA 2 SERVIZI A PAGINA 7 FILIERA ALLE PAGG. 11-13 POLITICA AGRICOLA. L’accordo con le regioni riduce dal 15 all’11% gli aiuti accoppiati PANORAMA Redditi medi: i più bassi in agricoltura Riforma Pac, intesa al ribasso ● L’agricoltura si distin- gue per i redditi più bas- si. Secondo il Diparti- Convergenza parziale al 2019 e tagli ai contributi a partire da 150mila euro annui mento Finanze i redditi medi più bassi sono ap- pannaggio dell’agricoltu- inistro delle Poli- ma anche colture proteiche, gnificante e dannosa che A PAGINA 11 ra con 8.389 euro prece- tiche agricole e riso, barbabietole e pomodo- mortifica l’agricoltura italia- duta dalle costruzioni assessori regiona- ri. La convergenza dei premi na e dimentica le filiere che M Per il pomodoro i contributi (17.966).