G.Tebericht Titel Getrennt

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Erläuterungsbericht Stand Genehmigung

Stadt Verden (Aller) -Planungs- und Hochbauamt- Flächennutzungsplan Erläuterungsbericht Juli 2003 Flächennutzungsplan Stadt Verden (Aller) – Erläuterungsbericht Seite 1 Inhaltsverzeichnis 1. Planungsanlaß/ bisheriges Verfahren/ Bedeutung des Flächennutzungsplanes.......... 4 2. Allgemeines / Ziele der Stadtentwicklung ............................................................................. 5 3. Lage im Raum ............................................................................................................................. 7 4. Historische Entwicklung ........................................................................................................... 9 5. Übergeordnete Ziele der Raumordnung .............................................................................. 10 5.1 Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 1994 (LROP) ................................ 10 5.2 Regionales Entwicklungskonzept Bremen/Niedersachsen (REK) ............................ 11 5.3 Regionales Raumordnungsprogramm 1997 des Landkreises Verden .................... 12 6. Fachplanungen ......................................................................................................................... 14 6.1 Landschaftsrahmenplan des Landkreises Verden ...................................................... 14 6.2 Landschaftsplan der Stadt Verden.................................................................................. 14 6.3 Stadtentwicklungskonzept/ Teilrahmenpläne ............................................................... 15 -

Ergebnisse Der Detailstrukturkartierung

Oberirdische Gewässer Band 38 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Detailstrukturkartierung ausgewählter Fließgewässer in Niedersachsen und Bremen Ergebnisse 2010 bis 2014 Oberirdische Gewässer Band 38 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Detailstrukturkartierung ausgewählter Fließgewässer in Niedersachsen und Bremen Ergebnisse 2010 bis 2014 Herausgeber: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) Direktion Am Sportplatz 23 26506 Norden Bearbeitung: Dipl.-Biol. Kuhn, Ulrike – Bremen i. A. des NLWKN Begleitende Arbeitsgruppe Abée, Eva – NLWKN – GB III Meppen; Bellack, Eva – NLWKN – GB III Hannover-Hildesheim; Baumgärtner, Manfred – NLWKN – GB III Stade; Fricke, Dr. Diethard – NLWKN – GB III Lüneburg; Pinz, Dr. Katharina – NLWKN – GB III Lüneburg; Datentechnik und GIS Betreuung Kuckluck, Bettina – NLWKN – GB III Lüneburg; Weber, Dirk – NLWKN – GB III Hannover-Hildesheim; Titelbilder: Links oben – Soeste (Kiesgeprägter Tieflandbach), Ems Links unten – Mühlenfleet (Küstenmarschgewässer), Weser Rechts – Holzminde (Mittelgebirgsbach), Weser 1. Auflage 2015: 1000 Exemplare Stand Dezember 2015 Schutzgebühr: 5,00 € zzgl. Versandkosten Bezug: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) Veröffentlichungen Göttinger Chaussee 76 30453 Hannover Online verfügbar unter: www.nlwkn.niedersachsen.de (→ Service → Veröffentlichungen/Webshop) Inhalt 1 Einführung und Zielsetzung ................................................................................................................................ -

In Jarnsen Abschätzung Zur FFH-Verträglichkeit

Samtgemeinde Lachendorf Oppershäuser Straße 1, 29331 Lachendorf Verbindung des Gehweges Barnbruch mit dem Abzweig zur Lutter (Himmelreich) in Jarnsen Abschätzung zur FFH-Verträglichkeit September 2019 Auftragnehmer: 2 Verbindung des Gehweges Barnbruch mit dem Abzweig zur Lutter –Abschätzung zur FFH-Verträglichkeit ______________________________________________________________________________________________ Projektbearbeitung Prof. Dr. THOMAS KAISER, freischaffender Landschaftsarchitekt und Dipl.-Forstwirt Beedenbostel, den 4.9.2019 Prof. Dr. Kaiser Verbindung des Gehweges Barnbruch mit dem Abzweig zur Lutter –Abschätzung zur FFH-Verträglichkeit 3 ______________________________________________________________________________________________ Inhalt Seite ______________________________________________________________________________________________ 1. Anlass und Aufgabenstellung 5 2. Bestandssituation im Querungsbereich 6 3. Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet 6 4. Abschätzung zur vorhabensbedingte Betroffenheit der Natura 2000-Ziele 10 5. Quellenverzeichnis 11 4 Verbindung des Gehweges Barnbruch mit dem Abzweig zur Lutter –Abschätzung zur FFH-Verträglichkeit ______________________________________________________________________________________________ Verzeichnis der Abbildungen Seite ______________________________________________________________________________________________ Abb. 1: Geplanter Wegeverlauf. 5 Abb. 2: Lage und Abgrenzung des FFH-Gebietes Nr. 86 „Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)“. 7 Verbindung des Gehweges -

Regionales Entwicklungskonzept (REK) Der Lokalen Aktionsgruppe

„waldreich – stadtnah – Leben“ Regionales Entwicklungskonzept (REK) der Lokalen Aktionsgruppe „Lachte – Lutter – Oker“ zur Teilnahme am niedersächsischen LEADER-/ILE- Auswahlverfahren für den Förderzeitraum 2014-2020 „Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier in- vestiert Europa in die ländlichen Gebiete“ Fotos Titelblatt: 3. Foto von oben: ® Iris Ramm 5. Foto von oben: ® Florian Friedrich IMPRESSUM Lokale Aktionsgruppe (LAG) „Lachte – Lutter – Oker“ Geschäftsstelle: Stadt Celle Am Französischen Garten 1 29221 Celle Martin Tronnier Telefon: 0 51 41 - 12 46 7 Erstellt durch: Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) Bezirksstelle Uelzen Wilhelm-Seedorf-Str. 3 29525 Uelzen Tel.: 05 81 - 80 73 128 www.lwk-niedersachsen.de Christiane Philipps-Bauland (Dipl. SozÖk.) Anne Hartmann (Dipl.-Ing. agr.) Imke Mersch (Dipl.-Geogr.) Annika Oetzmann (M. Sc. Umweltplanung) kommunare GbR Institut für die nachhaltige Regional- und Organisationsentwicklung Dorle & Stefan Gothe GbR Sebastianstr. 24 53115 Bonn Tel.: 02 28/92 12 352 www.kommunare.de Stefan Gothe (MA) Januar 2015 INHALT 1 Zusammenfassung ................................................................................................... 1 2 Abgrenzung der Region ........................................................................................... 5 2.1 Region „Lachte – Lutter – Oker“ (LLO) ........................................................................ 5 2.2 Begründung für das Unter- oder Überschreiten der Bevölkerungszahl ....................... -

Jahresbericht 2015

Für Mensch und Natur Kreisverband Verden e. V. Mitteilungen 2015 Inhalt VORWORT 4 AUS DEM V ORSTAND 5 KASSENBERICHT 11 FRACKING IN V LKERSEN 12 BUNDESVERDIENSTMEDAILLE 13 PREISVERLEIHUNG O BSTWIESE A CHIM 14 AUS DEN G RUPPEN Biotoppflegeg uppeHoltume Moo 14 Verden Gruppe 18 Kindergruppe Waldmäuse 22 Langwedel Gruppe 24 D' verden Gruppe 28 Achim Kindergruppe 30 Gruppe 31 Thedinghausen Kindergruppe 32 Ki chlinteln Gruppe 33 Kindergruppe 37 PRO,EKTBERICHTE Aller-Renatu ierung 41 Goh.ach 42 BadenerMoo 45 FAUNISTISCHE B ERICHTE Tigerschnegel 47 Amphi.ienschut/imLand0 eisVerden 47 Lau.f osch 52 BadenerWese hang 55 Avifauna Ornithologische Arbeitsgemeinschaft 59 Habicht - Vogel des Jahres 2015 62 Habichterfassung im Nordkreis Verden 64 Habicht und Wanderfalke 65 TERMINE Draußen & Drinnen (Exkursionen und Vorträge) 68 Regelmäßige Gruppentreffen 70 ADRESSEN NABU-Kreisverband 71 Kreisnaturschutzbeauftragte/Landschaftswarte/-wartin 73 Fachleute Fauna und Flora sowie Tierauffangstationen 74 BETREUTE G EBIETE UND B IOTOPE 76 IMPRESSUM 81 MITGLIED WERDEN 82 3 Vorwort Liebe NABU-Freunde, dass vor solchen Maßnahmen stets wasserrechtliche Verfahren durchge- bei den Plänen zur Renatu ie ung führt werden müssen, in denen die de Alle sind wir im Jahr 2014 einen Auswirkungen untersucht werden, großen Schritt vorangekommen. Die fehlten leider. Jeder Eingriff des Staates vielen Gespräche mit Politikern, in das Eigentum von Bürgern wird in Landräten und Behördenvertretern einem Verwaltungsverfahren un- haben Früchte getragen. 2016 soll das tersucht. Und wenn ein Eingriff in das Bundeskabinett den Beschluss zur Eigentum stattfindet, der über die So- Renaturierung fassen. Das ist ein tol- zialpflichtigkeit hinausgeht, wäre Scha- ler Erfolg für uns. Wir hoffen, dass densersatz zu zahlen. dann auch die finanziellen Mittel be- Endedes,ah es reitgestellt werden, damit die Maß- Das Nds. -

Die Gefäßpflanzenflora Des Landkreises Verden 29-52 Drosera 2000: 29-52 Oldenburg 2000

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Drosera Jahr/Year: 2000 Band/Volume: 2000 Autor(en)/Author(s): Feder Jürgen, Wittig Burghard Artikel/Article: Die Gefäßpflanzenflora des Landkreises Verden 29-52 Drosera 2000: 29-52 oldenburg 2000 Die Gefäßpflanzenflora des Landkreises Verden Jürgen Feder und Burghard Wittig Abstract: The vascular plants of the administrative district of Verden, Lower saxony, Germany: a detailed mapping of vascular plants was carried out in the administrative di - strict of Verden, especially between 1990 and 1999. 1,099 species were found, of which 101 are unsteady or synanthropic in general. The flora in true sense counts 998 species (native and naturalized species), 874 occur at present, 346 species are listed in the red data book of Lower saxony and Bremen. 379 species of the recent flora are very rare and end - angered in the district of Verden. They must be assigned to a local degree of endangering. additionally , locations of remarkable plants are presented. 1. einleitung eine umfassende floristische Kartierung im gesamten Landkreis Verden hat es bis in die jüngste Vergangenheit noch nicht gegeben. Bislang liegt eine rote Liste der im Land - kreis Verden gefährdeten Gefäßpflanzen vor ( arKenau et al. 1992). Daher erschien eine aktuelle Bestandsaufnahme geboten. Die Datengrundlagen beruhen besonders auf den zahlreichen eigenen Begehungen, vor allem des erstautors in den Jahren 1994 bis 1999. auf der Basis -

Vorkommen Von Taeniopteryx Nebulosa (Linnaeus 1758) in Der Lüneburger Heide (Niedersachsen)

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Lauterbornia Jahr/Year: 1994 Band/Volume: 1994_17 Autor(en)/Author(s): Brandt Sabine, Schmidtke Renate Artikel/Article: Vorkommen von Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus 1758) in der Lüneburger Heide (Niedersachsen). 29-38 ©Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, Deutschland,29 Download unter www.biologiezentrum.at Lauterbomia H. 17: 29-38, Dinkelscherben, Mai 1994 Vorkommen von Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus 1758) in der Lüneburger Heide (Niedersachsen) [Occurence of Taeniopteryx nebulosa (LINNAEUS 1758) in the Lüneburger Heide (Lower Saxony, Germany)] Sabine Brandt und Renate Schmidtke Mit 4 Abbildungen und 3 Tabellen Schlagwörten Taeniopteryx, Plecoptera, Ephemeroptera.Trichoptera, Insecta, Aller, Weser, Elbe, Ilmenau, Lüneburger Heide, Niedersachsen, Deutschland, Bach, Verbreitung, Faunistik, Ökologie Der Grund für die Verbreitungslücke von Taeniopteiyx nebulosa im südlichen Einzugsgebiet der Elbe in Niedersachsen wurde untersucht durch Probennahme in 15 Bächen der Lüneburger Hei de. Nicht die Verhältnisse während der vorletzten Kaltzeit sondern die Unterscheide in der Bett- struktur der Bäche beeinflussen möglicherweise die Verbreitung. The reason for the uneven dispersion ofTaeniopteiyx nebulosa in the southern catchment of the river Elbe in Niedersachsen has been ascertained by taking samples from 15 different brooks. Not the conditions during the last but one ice age but the structure of stream -

Die Mauerraute Asplenium Ruta-Muraria L. Im Tiefland Von Niedersachsen (Mit Bremen - Nordwest-Deutschland)*

Braunschweiger Geobotanische Arbeiten, 9: 139-165. März 2008 Die Mauerraute Asplenium ruta-muraria L. im Tiefland von Niedersachsen (mit Bremen - Nordwest-Deutschland)* Jürgen Feder Abstract: Asplenium ruta-muraria L. in the lowlands of Lower Saxony (incl. Bremen - northwestern Germany) Asplenium ruta-muraria L. (wall-rue) is an endangered species in the lowlands of Lower Saxony and Bremen. Since 1990 it can be observed mainly in the districts/regions of Aurich, Bentheim, Bremen, Emden, Emsland, Friesland, Hannover, Leer, Nienburg, Osnabrück, Soltau-Fallingbostel and Wil- helmshaven. 1. Einleitung Ein echter Kulturfolger im nordwestdeutschen Tiefland ist die Mauerraute (Aspleni- um ruta-muraria L.) aus der Familie der Streifenfarngewächse (Aspleniaceae). Dieser unscheinbare, bis 20 cm lange, wintergrüne Farn, von Laien oft für ein Moos gehal- ten, wächst im Tiefland von Niedersachsen und Bremen vor allem in (alten!) Mauer- fugen von Bahnhöfen (Gebäudemauern, Laderampen), Brücken, Mauern an Rändern von Gärten, Höfen, Friedhöfen, Kirchhöfen, an Kaianlagen, Kirchen, Schleusen, Schlössern, Schornsteinen, Wehren und selten an Fabriken (alte Molkereien und Zie- geleien). Die Standorte sind vor allem trocken bis mäßig frisch, feinerdearm, nähr- stoffärmer, gern kalkhaltig und (optimal mäßig) besonnt bis beschattet. Die Mauer- raute ist im Küstengebiet und Tiefland des Bearbeitungsgebietes (etwa nördlich der Mittelgebirge und der Börden) als gefährdet eingestuft (Rote Liste 3K, 3T – GARVE 2004). Bedroht ist sie vor allem durch Abriss oder übertriebene Sanierung alter Mau- ern, beispielsweise im Zuge von Maßnahmen zur „Dorfverschönerung“ oder zur Verkehrssicherungspflicht. Zum Namen: „Asplenium“ von griech. ‚a’ = gegen und * Zuallererst Herrn Prof. Dietmar Brandes (Braunschweig) habe ich es zu verdanken, den mich seit etwa 1985 begeisternden Pfad durch die hiesige (oft bunte) Ruderalve- getation gefunden zu haben – vor allem durch seine vielen Publikationen über die Flora von Bahnhöfen, Häfen, Mauern und Straßenrändern. -

Doctoral Committee

THE HUMAN HORSE: EQUINE HUSBANDRY, ANTHROPOMORPHIC HIERARCHIES, AND DAILY LIFE IN LOWER SAXONY, 1550-1735 BY AMANDA RENEE EISEMANN DISSERTATION Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2012 Urbana, Illinois Doctoral Committee: Associate Professor Craig Koslofsky, Chair Associate Professor Clare Crowston Professor Richard Burkhardt Professor Mark Micale Professor Mara Wade ii Abstract This dissertation examines how human-animal relationships were formed through daily equine trade networks in early modern Germany. As reflections of human cultural values and experiences, these relationships had a significant impact in early modern Braunschweig- Lüneburg both on the practice of horse breeding and veterinary medicine and on the gendering of certain economic resources, activities, and trades. My study relies on archival and cultural sources ranging from the foundational documents of the Hannoverian stud farm in Celle, tax records, guild books, and livestock registers to select pieces of popular and guild art, farrier guides, and farmers’ almanacs. By combining traditional social and economic sources with those that offer insight on daily life, this dissertation is able to show that in early modern Germany, men involved with equine husbandry and horse breeding relied on their economic relationship with horses' bodies as a means to construct distinct trade and masculine identities. Horses also served as social projections of their owners’ bodies and their owners’ culture, representing a unique code of masculinity that connected and divided individuals between social orders. Male identities, in particular, were molded and maintained through the manner of an individual’s contact with equestrian trade and through the public demonstration of proper recognition of equine value. -

Stellungnahmen, Sortiert Nach RROP-Gliederungspunkt, Mit Abwägungsvorschlag Verfahren 3

Landkreis Verden Stellungnahmen, sortiert nach RROP-Gliederungspunkt, mit Abwägungsvorschlag Verfahren 3. RROP-Entwurf 2016 RROP: 0 Allgemeines Beteiligter / Einwender Nr.: ID Begründung des Abwägungsvorschlags Abwägungsvorschlag 0 Allgemeines Gemeinde Kirchlinteln 3 32 Sonstige redaktionelle Hinweise: Nicht folgen. wird nicht gefolgt Zu Ziff. 4.1.2, 04 (Schienenverkehr...): Das RROP setzt das LROP 2008/2012 und z.T. den LROP-Entwurf In der Begründung (Seite 99) wird im Zusammenhang mit der Hauptstrecke Bremen- Lang¬wedel- 2015 um. Die Alpha-E-Variante ist darin noch nicht enthalten. In der Uelzen (KBS 116) die „Wiederherstellung der Zweigleisigkeit" als Teil des Ausbaus genannt. Begründung wird zudem ausgeführt, dass "die Verbindung wieder Nach dem aktuellen Dialogforum Schiene Nord-Prozess ist bei der Alpha-E-Variante bezüglich der hergestellt werden soll". Ob 1- oder 2-gleisig, wird darin nicht Strecke Langwedel-Uelzen kein zweigleisiger Ausbau mehr vorgesehen. ausgesagt. Daher liegt kein Widerspruch vor. Flecken Ottersberg 5 26 Vom 3. Entwurf habe ich Kenntnis genommen. Kenntnisnahme. wird zur Kenntnis genommen Der Flecken Ottersberg begrüßt die aufgrund seiner Stellungnahmen erfolgten Änderungen. Die Stellungnahmen des Fleckens Ottersberg vom 27.09.2013 und Im Übrigen verbleibt es bei den Änderungsanträgen die mit Schreiben vom 27.09.2013, 29.09.2015 19.02.2016 wurden ordnungsgemäß innerhalb der und 19.02.2016 eingebracht wurden. Beteiligungsphasen/-termine zum 1. und 2. RROP-Entwurf abgeben und gehen in die Abwägung ein. Das Schreiben vom 19.09.2015 ist außerhalb einer Beteiligungsfrist eingegangen. Es enthält keine neuen Gesichtspunkte, die dem Landkreis nicht bekannt waren und zwingend in die Abwägung einfließen müssen. Es ist daher nicht erfasst. -

Hydrolgeologisches Gutachten Anlagen Hy

!. *#!. *#!. *#!. *#!. 1:15.000 F1N !. !. !. !. !. )" Wee P5 *# WSG Garßen Wee P6 Wee P8 Wee P15 !.!. 0 !. 35 Wee P12 0 )" Wee P17 #* Wee P3 0 # 8 * 5 * Wee P14 # *#!. 8 34 !. !.!. ")Bo !.Br1 5 " Bo Br3 ) Wee P16 !. #* WSG Weesen ") !. !. * #*!.!.#* # !.*#")!. Storzmoor 1 ")#*")")#*") Wee P21 Klein Hehlen *# )" )" Wee Br4 !. #* #* Bo Br4 !. 38 T20 * #* Hermannsburg # !. #* Wee P2 Ul P10.1 Bo Br2 Wee P19 !. Ul P9.1 * *# # 3029 )" )" )" #* Wee Br3 Ul P10.2 Wee P13 GD18N Wee P1 Wee P11 F26 T26 Wee P10 Ul Br7 Ul P3.1 Lachtehausen )" 27 25 26 Wee P7 * *#!. Wee P20 Ul Br6 Ul P3.2 # Celle F68 F69 Wee P9 GD24N !. 36 )" !. !. * Wee Br1 Wee P18 # !. Ul P4.1 Lutterloh !.!. #* Ul P7.1 0 )" Ul P11 !. ") 0 Ul P4.2 0 31 Wee Br2 Ul P7.2 Celle (Stadt) 5 !. !. " 32 #* !. WSG Unterlüß #* 5 ) !. ") #* 8 )" NA120N Ul P16 Ul P13 OE150.1 5 #*!. ^_ !. 37 NA120.1 #* !. OE150.2 33 !. #*!. NA120.2 Ul P12 Ul P6.1 !. Ul P5.1 Ul P6.2 F70 !. 1:100.000 !. Ul P5.2 Ul P14 Ul P15 Garßloh 37 #* _ 0 ^ EschP21o 0 !. Legende 0 #* 2 EschP21u 5 Sta d tg re nze Ce lle 8 NA194.1 5 Ausschnitt Brunne n Ga rße n #*!. !. NA194.2 Mod e llg e bie t Ga rße n GD52 Vorflute r * 1:10.000 )" !. # EschP20o Abflussm e sspe g e l EschP9 #* #*!. Arl Br1 EschP20u #* Obe rfläche nwa sse rpe g e l F34 T34 !. GD53N F2 !. #* ^_ We tte rsta tione n De utsche r We tte rd ie nst (DWD) !. -

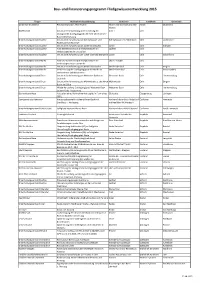

Projektliste PI Bufp 2015

Bau- und Finanzierungsprogramm Fließgewässerentwicklung 2015 Träger Maßnahmenbezeichnung Gewässer Landkreis Gemeinde Gemeinde Großefehn Renaturierung der Alten Flumm Flumm mit Oberlauf und Alter Aurich Großefehn Flumm NLWKN Süd Strukturelle Entwicklung und Herstellung der Aller I Celle ökologischen Durchgängigkeit der Aller bei Osterloh - Bauliche Umsetzung Unterhaltungsverband Lachte Strukturelle Aufwertung von Schmalwasser und Schmalwasser mit Räderbach Celle Lachendorf Räderbach bei Räderloh Unterhaltungsverband Lachte Strukturelle Aufwertung des Lutter-Unterlaufes Lutter Celle Eldingen Unterhaltungsverband Lachte Flächenextensivierung an Fließgewässern im Lachte I Celle Verbandsgebiet des UV Lachte Unterhaltungsverband Lachte Strukturelle Aufwertung der Lutter oberhalb Marwede Lutter Celle Scharnhorst Unterhaltungsverband Meiße Flächenextensivierung an Fließgewässern im Obere Drebber Celle Verbandsgebiet des UV Meiße Unterhaltungsverband Meiße Strukturelle Aufwertung des Meiße-Oberlaufes Meiße Oberlauf Celle Bergen Unterhaltungsverband Meiße Verbesserung der Durchgängigkeit der Meiße an Meiße Unterlauf Celle Winsen (Aller) vorhandenen Sohlbauwerken Unterhaltungsverband Örtze Strukturelle Aufwertung des Weesener Baches in Weesener Bach Celle Hermannsburg Lutterloh Unterhaltungsverband Örtze Strukturelle Aufwertung des Mühlenbachs u. des Neue Mühlenbach Celle Bergen Bachs bei Sülze Unterhaltungsverband Örtze Wiederherstellung Durchgängigkeit Weesener Bach Weesener Bach Celle Hermannsburg Luttermühle, Vorplanung Dachverband Hase Aufstellen