2020 12 FREK Endbericht.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ausgabe Oktober 2015

VerlAg + Druck lINuS WITTIcH kg DAS BOLDECKER LAND Mitteilungsblatt für die Samtgemeinde Boldecker Land Mit den Mitgliedsgemeinden Barwedel, Bokensdorf, Jembke, Osloß, Tappenbeck und Weyhausen 5312 | Ausgabe 11/2015 | Samstag, den 17. Oktober 2015 Richtfest beim Mensa-Bau der Oberschule „Unsere Schule wird ein Schmuckstück“ Im Glas des Zimmer- manns-Gesellen war Mineralwasser statt Schnaps, wie es sich beim Richtfest in einer Schule gehört. Aber sonst hatte alles „seine Ordnung“, als Olaf Niemann den tra- ditionellen Richtspruch zum Bau der OBS- Mensa in Weyhausen hervorbrachte. Damit ist der erste Schritt zur Sanierung und Erweiterung der Oberschule getan und Rektorin Cornelia Hoff- mann ist ganz fest über- zeugt: „Unsere Schule wird ein Schmuckstück!“ Lesen Sie weiter auf Seite 4! - Anzeige - STEINSCHLAG? KEIN GRUND GLEICH ZU VERZWEIFELN! Scheiben-Doktor Wolfsburg Scheiben-Doktor Gifhorn STEINSCHLAGREPARATUR MOBILER SERVICE Dieselstraße 36 Braunschweiger Straße 9 38518 Wolfsburg 38518 Gifhorn AUTOGLAS-SOFORTEINBAU HOL- UND BRINGDIENST Telefon: 05361-85600 Telefon: 05371-941844 KFZ- UND GEBÄUDEFOLIEN KUNDENERSATZFAHRZEUG SCHEIBENVERSIEGELUNG VERSICHERUNGSPARTNER BoldeckerLand -2- Nr.11/2015 Anschrift Samtgemeindeverwaltung Sprechzeiten der Verwaltung: Mo., Di., Do.,Fr.09:00 –12:00 Uhr Eichenweg 1, 38554Weyhausen Di.14:00 -17:00 Uhr •Do. 14:00 –17:30 Uhr •Mittwoch geschlossen Telefon 05362/9781–0(Zentrale) Sprechzeiten der Gleichstellungsbeauftragten: Telefax 05362/9781–81(Obergeschoss) jeden 1. Do.imMonat 16:00 –17:30 Uhr sowienach Vereinbarung -

Ergebnisse Der Detailstrukturkartierung

Oberirdische Gewässer Band 38 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Detailstrukturkartierung ausgewählter Fließgewässer in Niedersachsen und Bremen Ergebnisse 2010 bis 2014 Oberirdische Gewässer Band 38 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Detailstrukturkartierung ausgewählter Fließgewässer in Niedersachsen und Bremen Ergebnisse 2010 bis 2014 Herausgeber: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) Direktion Am Sportplatz 23 26506 Norden Bearbeitung: Dipl.-Biol. Kuhn, Ulrike – Bremen i. A. des NLWKN Begleitende Arbeitsgruppe Abée, Eva – NLWKN – GB III Meppen; Bellack, Eva – NLWKN – GB III Hannover-Hildesheim; Baumgärtner, Manfred – NLWKN – GB III Stade; Fricke, Dr. Diethard – NLWKN – GB III Lüneburg; Pinz, Dr. Katharina – NLWKN – GB III Lüneburg; Datentechnik und GIS Betreuung Kuckluck, Bettina – NLWKN – GB III Lüneburg; Weber, Dirk – NLWKN – GB III Hannover-Hildesheim; Titelbilder: Links oben – Soeste (Kiesgeprägter Tieflandbach), Ems Links unten – Mühlenfleet (Küstenmarschgewässer), Weser Rechts – Holzminde (Mittelgebirgsbach), Weser 1. Auflage 2015: 1000 Exemplare Stand Dezember 2015 Schutzgebühr: 5,00 € zzgl. Versandkosten Bezug: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) Veröffentlichungen Göttinger Chaussee 76 30453 Hannover Online verfügbar unter: www.nlwkn.niedersachsen.de (→ Service → Veröffentlichungen/Webshop) Inhalt 1 Einführung und Zielsetzung ................................................................................................................................ -

Wolfsburg Mit Nds

Unterlage 19.5.1 Neubau der A39 Lüneburg – Wolfsburg mit nds. Teil der B 190n Abschnitt 7, nördl. Ehra (L289) – Weyhausen (B188) Kartierung Avifauna 2008 / 2009 / 2010 / 2012 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Wolfenbüttel Planungs- Landschaftsplanung Rekultivierung Gemeinschaft GbR LaReG Grünplanung Dipl. - Ing. Ruth Peschk-Hawtree Prof. Dr. Gunnar Rehfeldt Landschaftsarchitektin Dipl. Biologe Husarenstraße 25 38102 Braunschweig Telefon 0531 333374 Telefax 0531 3902155 Internet www.lareg.de E-Mail [email protected] Neubau der A 39 Lüneburg – Wolfsburg Kartierbericht Avifauna Abschnitt 7: nördl. Ehra (L 289) - Weyhausen (B 188) Kartierungen und Bericht: Dipl.-Biol. N. Wilke-Jäkel Dipl.-Biol. D. Gaedecke Dipl.-Biol. T. Münchenberg Planbearbeitung: M. Recknagel A. Werner Braunschweig, Mai 2014 Planungsgemeinschaft LaReG i Neubau der A 39 Lüneburg – Wolfsburg Kartierbericht Avifauna Abschnitt 7: nördl. Ehra (L 289) - Weyhausen (B 188) Inhaltsverzeichnis 1 Veranlassung .......................................................................................................................... 1 1.1 Vorbemerkungen ...................................................................................................................... 2 1.2 Untersuchungsraum .................................................................................................................. 3 2 Methoden ................................................................................................................................ -

Commission Decision of 10 January 2011 Adopting, Pursuant to Council

L 33/52 EN Official Journal of the European Union 8.2.2011 COMMISSION DECISION of 10 January 2011 adopting, pursuant to Council Directive 92/43/EEC, a fourth updated list of sites of Community importance for the Atlantic biogeographical region (notified under document C(2010) 9666) (2011/63/EU) THE EUROPEAN COMMISSION, (5) On the one hand, the fourth update of the list of sites of Community importance for the Atlantic biogeographical region is necessary in order to include additional sites Having regard to the Treaty on the Functioning of the European that have been proposed since 2008 by the Member Union, States as sites of Community importance for the Atlantic biogeographical region within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC. The obligations Having regard to Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 resulting from Articles 4(4) and 6(1) of Directive on the conservation of natural habitats and of wild fauna and 92/43/EEC are applicable as soon as possible and flora ( 1), and in particular the third subparagraph of Article 4(2) within six years at most from the adoption of the thereof, fourth updated list of sites of Community importance for the Atlantic biogeographical region. Whereas: (6) On the other hand, the fourth update of the list of sites of Community importance for the Atlantic biogeo (1) The Atlantic biogeographical region referred to in graphical region is necessary in order to reflect any Article 1(c)(iii) of Directive 92/43/EEC comprises the changes in site related information submitted by the territories of Ireland, the Netherlands and the United Member States following the adoption of the initial and Kingdom, and parts of Belgium, Denmark, France, the first three updated Community lists. -

Wendschotter Und Vorsfelder Drömling Mit Kötherwiesen“ Auswertung Der Beteiligung Der Träger Öffentlicher Belange (TÖB-Beteiligung)

Neuausweisung und Erweiterung NSG „Wendschotter und Vorsfelder Drömling mit Kötherwiesen“ Auswertung der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB-Beteiligung) Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Bearbeitungsvermerk Aller-Ohre-Verband / Unterhaltungsverband Oberaller vom 12.7.19: Folgende Punkte bitte ich Sie, herauszunehmen bzw. zu ergänzen: => der Einwand ist gegenstandslos, weil gem. § 4 (7) NSG-VO die ordnungs- §3 (2) 5. Verbote der Wasserfahrzeuge…. bitte ich zu ergänzen: „ ausgenom- gemäße Gewässerunterhaltung freigestellt ist, dazu gehört auch das Betreten men Fahrzeuge der Gewässerunterhaltung“. sowie das Befahren (u.a. mit Wasserfahrzeugen), daher ist weder eine Aus- §4 (2) c) Betreten und Befahren des Gebietes ist für die Aufgabenerledigung nahme in § 3 (2) 5. NSG-VO noch eine Ergänzung in § 4 (2) c) notwendig; zur des Verbandes jederzeit und kurzfristig für die Aufgabenwahrnehmung erforder- Klarstellung wurde ein entsprechenden Hinweis in die Begründung eingefügt lich. Ich bitte Sie, dies entsprechend zu ergänzen. §4 (7) bitte ich folgende nachstehende Vorgabe zu ändern: a) In „nur abschnittsweise oder einseitig“, wo möglich. => die Formulierung „wo möglich“ ist zu unkonkret (unbestimmter Rechtsbe- griff) Begründung: Der Steekgraben und die Wipperaller, um nur 2 Gewässer zu benennen, sind => m.E. sollte für das NSG ein Unterhaltungsrahmenplan aufgestellt werden, für den Wasserabfluss größerer Einzugsgebiete, insbesondere für die Abfüh- worin die konkreten Regelungen für einzelne Gewässerstrecken im Vorfeld im rung von Stark- und Hochwasserereignissen, von hervorgehobener Bedeutung. Einvernehmen mit der UNB festgelegt werden Die Abschnittsdefinition sollte nach den örtlichen Begebenheiten und Vegetati- => die Abschnittsdefinition nach den örtlichen Begebenheiten und Vegetati- onsbildern und nicht nach fixierten Längen in der zweiten Ordnung der Gewäs- onsbildern (wie vom AOV gefordert) bzw. -

Mitteilungsblatt Für Die Samtgemeinde Boldecker Land Epaper Unter

LINUS WITTICH MEDIEN KG DAS BOLDECKER LAND Mitteilungsblatt für die Samtgemeinde Boldecker Land ePaper unter: www.boldecker-land.de Mit den Mitgliedsgemeinden Barwedel, Bokensdorf, Jembke, Osloß, Tappenbeck und Weyhausen 5312 /Jahrgang 10 | Ausgabe 05 | Samstag, den 19. Mai 2018 Die Maitanzgruppe der Tappenbecker Frauen begrüßt in ihren Trachten den Mai schwungvoll mit einem „Bändertanz“ Lesen Sie weiter auf Seite 2 - Anzeige - 9HUVWHKHQ LVW HLQIDFK :HQQ PDQ HLQHQ )LQDQ]SDUWQHU JDQ] LQ GHU 1lKH KDW GHU GLH 5HJLRQ XQG LKUH 0HQVFKHQ JXW NHQQW )LOLDOH -HPENH )LOLDOH :H\KDXVHQ +RLWOLQJHU 6WUDH D (OVWHUQZHJ 7HOHIRQ 7HOHIRQ VSNJLIKRUQZROIVEXUJGH Boldecker Land – 2 – Nr. 05/2018 ❱〉 Editorial Liebe Leserinnen, liebe Leser, der Wonnemonat Mai steht im Zeichen der wieder erwachenden Natur, von Frische, Wärme und des Neubeginns. Die Maifeiern stellen ein Willkommen für die warme Jahreszeit dar und ich möchte Sie ebenfalls willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe unseres Mitteilungsblattes mit vielen spannenden und informativen Beiträgen von Ihnen und für Sie als Bürgerinnen und Bürger. Bei uns im Boldecker Land pfl egen wir die Tradition des Maibaum-Aufstellens, zum Teil kombiniert mit Tanz, mal traditionell, mal als „Rock in den Mai“. Ein- drücke der Feiern mit Erlebnissen rund um die bunt geschmückten Maibäume fi nden Sie unter den jeweiligen Mitgliedsgemeindein in diesem sowie im fol- genden Heft. Surreale Impressionen aus unserer diesjährigen Frühlingsausstellung fi nden Sie im Samtgemeinde-Teil, ganz vorn im Heft. Sie sind herzlich eingeladen, die farbenfrohen Werke der Weyhausener Künstlerin Sonja Brand während der Öffnungszeiten des Rathauses der Samtgemeinde zu bewundern. Beim diesjährigen Vorlesewettbewerb der Samtgemeinde Boldecker Land haben die teilnehmenden jungen Leseratten aus den vierten Klassen der Grundschulen in Osloß und Weyhausen bewiesen, auf welch hohem Niveau sie lesen können. -

AVES Braunschweig

AVES Braunschweig Mitteilungen der Avifaunistischen Arbeitsgemeinschaft Südostniedersachsen – AviSON im NABU-Landesverband Niedersachsen 3. Jahrgang (2012) ISSN 2190-3808 AVES Braunschweig Mitteilungen der Avifaunistischen Arbeitsgemeinschaft Südostniedersachsen – AviSON im NABU-Landesverband Niedersachsen 3. Jahrgang (2012) Herausgeber: Avifaunistische Arbeitsgemeinschaft Südostniedersachsen – AviSON. c/o Prof. Dr.-Ing. Ulrich Reimers, Kollwitzstraße 28, 38159 Vechelde, [email protected] Schriftleitung: Prof. em. Dr. Werner Oldekop, Bergiusstraße 2, 38116 Braun- schweig, [email protected] Redaktion: Hans-Martin Arnoldt, Gerstäckerstraße 8, 38102 Braun- schweig, [email protected] Günter Brombach, Heidelbergstraße 51, 38112 Braun- schweig, [email protected] Bernd Hermenau, Am Schwarzen Berge 57, 38112 Braun- schweig, Bernd.Hermenau@t-online. de Peter Velten, Im Mohngarten 10, 38162 Cremlingen, [email protected] Titelbild: Sumpfohreule in den Braunschweiger Rieselfeldern. Foto von David Taylor im Dezember 2011 Druck: Beyrich Digitaldruck Bültenweg 73, 38106 Braunschweig www.beyrich.de, [email protected] Bezug: Avifaunistische Arbeitsgemeinschaft Südostniedersachsen – AviSON. c/o Werner Oldekop, Bergiusstraße 2, 38116 Braun- schweig, [email protected] Preis: € 9,00 (zzgl. Porto) ISSN 2190-3808 Wir danken der Stadt Braunschweig, Abteilung Umweltschutz für einen Druckkostenzuschuss AVES Braunschweig 3 (2012) 1 Avifaunistischer Jahresrückblick auf 2011 für die Umgebung Braunschweigs von Helge -

Tischvorlage

Niedersächsische Landesbehörde für Neubau der A 39 Lüneburg-Wolfsburg Straßenbau und Verkehr mit nds. Teil der B 190n Geschäftsbereich Wolfenbüttel Abschnitt 7 Ehra (L289) – Wolfsburg (B188) Neubau der A39 Lüneburg – Wolfsburg mit niedersächsischem Teil der B190n Abschnitt 7 Ehra (L289) – Wolfsburg (B188) Projektkonferenz 27.01.2009 Niedersächsische Landesbehörde für Neubau der A 39 Lüneburg-Wolfsburg Straßenbau und Verkehr mit nds. Teil der B 190n Geschäftsbereich Wolfenbüttel Abschnitt 7 Ehra (L289) – Wolfsburg (B188) Tagesordnung TOP 1 Begrüßung und Vorstellung der Projektorganisation TOP 2 Anlass, Zweck und Aufgabe der Projektkonferenz TOP 3 Beschreibung des Vorhabens TOP 4 Inhalte der Fachplanung TOP 5 Diskussion und weiteres Vorgehen Niedersächsische Landesbehörde für Neubau der A 39 Lüneburg-Wolfsburg Straßenbau und Verkehr mit nds. Teil der B 190n Geschäftsbereich Wolfenbüttel Abschnitt 7 Ehra (L289) – Wolfsburg (B188) NLStBV – RGB Wolfenbüttel • Herr Mühlnickel, Geschäftsbereichsleitung • Herr Peuke, Teilprojektleitung (Abschnitte 6+7) • Herr Klaeden, Abschnittsleitung + Entwurf • Herr Brökers, Landschaftspflege • Herr Lennartz, Grunderwerb Niedersächsische Landesbehörde für Neubau der A 39 Lüneburg-Wolfsburg Straßenbau und Verkehr mit nds. Teil der B 190n Geschäftsbereich Wolfenbüttel Abschnitt 7 Ehra (L289) – Wolfsburg (B188) Beauftragte Ingenieurbüros • Verkehrsplanung -> • Herr Kohl • Herr Schröder • Herr Wulf • Landschaftsplanung -> • Herr Bröckling • Herr Wilke - Jäkel Niedersächsische Landesbehörde für Neubau der A 39 Lüneburg-Wolfsburg Straßenbau und Verkehr mit nds. Teil der B 190n Geschäftsbereich Wolfenbüttel Abschnitt 7 Ehra (L289) – Wolfsburg (B188) Abschnittseinteilung Abschn. 1: Lüneburg Nord – Lüneburg Ost (L 216 – B 216) Abschn. 2: Lüneburg Ost – Bad Bevensen (B216 – L253) Abschn. 3: Bad Bevensen – Uelzen (L253 – B71) Abschn. 4: Uelzen – Bad Bodenteich (B71 – L265) Abschn. 5: Bad Bodenteich – Wittingen (L265 – B244) Abschn. -

Vorkommen Von Taeniopteryx Nebulosa (Linnaeus 1758) in Der Lüneburger Heide (Niedersachsen)

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Lauterbornia Jahr/Year: 1994 Band/Volume: 1994_17 Autor(en)/Author(s): Brandt Sabine, Schmidtke Renate Artikel/Article: Vorkommen von Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus 1758) in der Lüneburger Heide (Niedersachsen). 29-38 ©Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, Deutschland,29 Download unter www.biologiezentrum.at Lauterbomia H. 17: 29-38, Dinkelscherben, Mai 1994 Vorkommen von Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus 1758) in der Lüneburger Heide (Niedersachsen) [Occurence of Taeniopteryx nebulosa (LINNAEUS 1758) in the Lüneburger Heide (Lower Saxony, Germany)] Sabine Brandt und Renate Schmidtke Mit 4 Abbildungen und 3 Tabellen Schlagwörten Taeniopteryx, Plecoptera, Ephemeroptera.Trichoptera, Insecta, Aller, Weser, Elbe, Ilmenau, Lüneburger Heide, Niedersachsen, Deutschland, Bach, Verbreitung, Faunistik, Ökologie Der Grund für die Verbreitungslücke von Taeniopteiyx nebulosa im südlichen Einzugsgebiet der Elbe in Niedersachsen wurde untersucht durch Probennahme in 15 Bächen der Lüneburger Hei de. Nicht die Verhältnisse während der vorletzten Kaltzeit sondern die Unterscheide in der Bett- struktur der Bäche beeinflussen möglicherweise die Verbreitung. The reason for the uneven dispersion ofTaeniopteiyx nebulosa in the southern catchment of the river Elbe in Niedersachsen has been ascertained by taking samples from 15 different brooks. Not the conditions during the last but one ice age but the structure of stream -

Amtsblatt Für Den Landkreis Gifhorn

Amtsblatt für den Landkreis Gifhorn MMXI. Jahrgang Nr. 6 Ausgegeben in Gifhorn am 30.06.11 Inhaltsverzeichnis Seite A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES Bekanntmachung des Entwurfs der Verordnung des Landkeises Gifhorn über das Überschwemmungsgebiet der Oberen Kleinen Aller im Landkreis Gifhorn 217 Wegfall des Erörterungstermins - Erweiterung der Hähnchenmastanlage in Ohrdorf - Ohre-Hähnchen Bioenergie GmbH & Co. KG 217 Planfeststellung für den weiteren Ausbau eines Gewässers III. Ordnung in der Gemarkung Hillerse 218 Planfeststellung für die Erweiterung des Ausbaus eines Gewässers III. Ordnung in der Gemarkung Wesendorf 219 Haushaltssatzung 2011, Beitritt 220 B. BEKANNTMACHUNGEN DER STÄDTE, GEMEINDEN UND SAMTGEMEINDEN STADT GIFHORN - - - STADT WITTINGEN - - - GEMEINDE SASSENBURG - - - SAMTGEMEINDE BOLDECKER LAND - - - SAMTGEMEINDE BROME Gemeinde Tiddische Haushaltssatzung 2011 222 Herausgeber: Landkreis Gifhorn, Postfach 13 60, 38516 Gifhorn, Ruf (05371) 820 215 ABL Nr. 6/2011 SAMTGEMEINDE HANKENSBÜTTEL Straßenreinigungssatzung 224 Straßenreinigungsverordnung 226 Gemeinde Dedelstorf Haushaltssatzung 2011 229 Gemeinde Obernholz Haushaltssatzung 2011 231 Gemeinde Steinhorst Haushaltssatzung 2011 232 SAMTGEMEINDE ISENBÜTTEL - - - SAMTGEMEINDE MEINERSEN - - - SAMTGEMEINDE PAPENTEICH - - - SAMTGEMEINDE WESENDORF - - - C. BEKANNTMACHUNGEN DER ZWECKVERBÄNDE - - - D. SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN - - - 216 ABL Nr. 6/2011 A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES B E K A N N T M A C H U N G des Entwurfs der Verordnung des Landkeises Gifhorn über das Überschwemmungsgebiet -

DAS BOLDECKER LAND Kindergarten Weyhausen Erbt

VerlAg + Druck lINuS WITTIcH kg DAS BOLDECKER LAND Mitteilungsblatt für die Samtgemeinde Boldecker Land ePaper unter: www.boldecker-land.de Mit den Mitgliedsgemeinden Barwedel, Bokensdorf, Jembke, Osloß, Tappenbeck und Weyhausen 5312 | Ausgabe 06 | Samstag, den 18. Juni 2016 Kindergarten Weyhausen erbt 10.000 Euro Die alte Dame hatte es in ihrem Nachlass klar geregelt: Der Kindergarten Weyhausen soll 10.000 Euro erben, wenn ich einmal nicht mehr bin. Am 11. Januar verstarb im Alter von 77 Jahren Irmtraud Heinz aus Weyhausen, Anfang Juni nun machten ihre Testamentsvollstrecker Peter und Irmtraud Göhner den Wunsch der Cousine von Frau Göhner wahr, indem sie Samtgemein- debürgermeisterin Anja Meier einen symbolischen Scheck übergaben. Wie es dazu kam und was mit dem Geld geschehen soll, lesen Sie auf Seite 2. Boldecker Land – 2 –Nr. 06/2016 Fortsetzung der Titelseite Kindergarten Weyhausen erbt 10.000 Euro Irmtraud Heinz erfüllt mit ihrer Erbschaft „große und kleine Wünsche“ „Es ist wirklich selten, dass wir eine so große Spende bekommen“, freut sich Kindergartenleiterin Stefanie Lüer. „Ich weiß noch gar nicht genau, was wir damit anfangen. Wir haben natürlich große und kleine Wünsche.“ Zu den kleineren Wünschen gehören zwei Wipp-Tiere für den Garten, die schon bestellt sind. „Was wir uns noch wünschen, darüber sollen auch die Kinder mitentscheiden.“ Und dies ist auch genau im Sinne der Erblasserin. Die Göhners hatten ihrer Cou- sine auch in schweren Zeiten beigestanden, als diese nach einer Erkrankung die letzten Monate ihres Lebens in einem Gifhorner Pflegeheim verbrin- gen musste. Irmtraud Heinz, die im Krieg ihre Mutter verlor, hatte fast 60 Jahre lang in der Neuen Straße gegenüber der Schule gelebt, nachdem ihr Vater in zweiter Ehe eine Weyhäuserin heira- tete. -

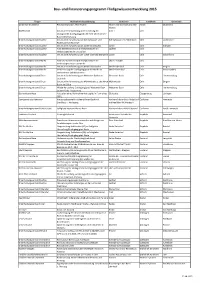

Projektliste PI Bufp 2015

Bau- und Finanzierungsprogramm Fließgewässerentwicklung 2015 Träger Maßnahmenbezeichnung Gewässer Landkreis Gemeinde Gemeinde Großefehn Renaturierung der Alten Flumm Flumm mit Oberlauf und Alter Aurich Großefehn Flumm NLWKN Süd Strukturelle Entwicklung und Herstellung der Aller I Celle ökologischen Durchgängigkeit der Aller bei Osterloh - Bauliche Umsetzung Unterhaltungsverband Lachte Strukturelle Aufwertung von Schmalwasser und Schmalwasser mit Räderbach Celle Lachendorf Räderbach bei Räderloh Unterhaltungsverband Lachte Strukturelle Aufwertung des Lutter-Unterlaufes Lutter Celle Eldingen Unterhaltungsverband Lachte Flächenextensivierung an Fließgewässern im Lachte I Celle Verbandsgebiet des UV Lachte Unterhaltungsverband Lachte Strukturelle Aufwertung der Lutter oberhalb Marwede Lutter Celle Scharnhorst Unterhaltungsverband Meiße Flächenextensivierung an Fließgewässern im Obere Drebber Celle Verbandsgebiet des UV Meiße Unterhaltungsverband Meiße Strukturelle Aufwertung des Meiße-Oberlaufes Meiße Oberlauf Celle Bergen Unterhaltungsverband Meiße Verbesserung der Durchgängigkeit der Meiße an Meiße Unterlauf Celle Winsen (Aller) vorhandenen Sohlbauwerken Unterhaltungsverband Örtze Strukturelle Aufwertung des Weesener Baches in Weesener Bach Celle Hermannsburg Lutterloh Unterhaltungsverband Örtze Strukturelle Aufwertung des Mühlenbachs u. des Neue Mühlenbach Celle Bergen Bachs bei Sülze Unterhaltungsverband Örtze Wiederherstellung Durchgängigkeit Weesener Bach Weesener Bach Celle Hermannsburg Luttermühle, Vorplanung Dachverband Hase Aufstellen