Transport Et Réseaux : Continuités Et Ruptures

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Dossier De Pressev 14

Assises du ferroviaire Ouvrir un débat national sur l’avenir du modèle français Jeudi 15 septembre 2011 Sommaire 1. Pourquoi des Assises du ferroviaire ? 2. Un débat national sur l’avenir du modèle ferroviaire français Le ferroviaire français au cœur de l’Europe La gouvernance du système ferroviaire L’économie du ferroviaire La filière ferroviaire française 3. Les Assises du ferroviaire : organisation et calendrier Organisation Le calendrier 4. Les grands chantiers déjà sur les rails : La rénovation et la modernisation du réseau La rénovation du matériel roulant Le service annuel Les projets de nouvelles lignes à grande vitesse L’ouverture à la concurrence Annexes Présentation des Présidents des quatre commissions Composition de l’Assemblée plénière Composition des Commissions 1. Pourquoi des Assises du ferroviaire ? Symbole de performance industrielle, de succès commerciaux et d’innovation technologique, le système ferroviaire français est une vitrine pour notre pays. Pourtant, ce secteur est aujourd’hui confronté à des enjeux de taille : ouverture à la concurrence du transport de voyageurs sous l’impulsion des politiques européennes, stagnation voire dégradation des parts de marchés de certains services de transport, besoin de modernisation du réseau pour absorber l’augmentation du trafic et améliorer la qualité de services pour le voyageur… Face à ces défis, le secteur ferroviaire doit trouver un nouveau souffle pour continuer à créer de nouveaux emplois en France et accélérer la conquête de nouveaux marchés. Dans ce contexte, le Président de la République a annoncé le 8 septembre dernier, lors de l’inauguration de la LGV Rhin-Rhône, que Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, et Thierry Mariani, ministre des Transports, allaient mettre en débat le modèle ferroviaire français de demain. -

ERT-Newslines-Sep-2011

NEWSLINES What's new this month With winter fast approaching, this is the time of year when we start to and 323 after that date will be found on page 237. However, include advance versions of selected International tables valid from the passengers travelling between September 19 and 24 are advised to December timetable change. These will be found in our Winter check locally before travelling. International Supplement on pages 571 to 591, valid from December The new timetable from December 11 will see significant changes, 11. Asummary of the principal changes will be found on page 337. notably in the Dijon area with the opening of the Rhin-Rhoà ne high- With the opening of the Rhin-Rhoà ne high-speed line on that date, we speed line linking Dijon with Mulhouse. There will be two new stations have also included on page 591 the full Paris - Dijon - BesancË on - on the high-speed line, BesancË on Franche-Comte TGV, and Belfort Basel - ZuÈ rich timetable (Table 370) from December 11, when Montbe liard TGV. The former will have a shuttle rail service to the passengers for Mulhouse, Basel and ZuÈ rich will switch to using Paris existing BesancË on station (BesancË on Viotte) taking around 15 minutes. Gare de Lyon instead of Paris Est station. Table 370 will be extended to show the TGV service from Paris Gare Last month we expanded the European Rail Timetable by 32 pages de Lyon via Dijon through to Basel and ZuÈ rich, and an advance version and started to include a new 12-page Beyond Europe section, of this table valid from December 11 will be found on page 591. -

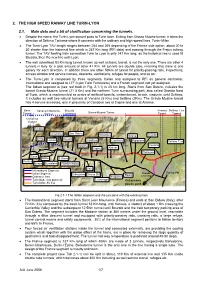

2. the HIGH SPEED RAIWAY LINE TURIN-LYON 2.1. Main Data and a Bit of Clarification Concerning the Tunnels

2. THE HIGH SPEED RAIWAY LINE TURIN-LYON 2.1. Main data and a bit of clarification concerning the tunnels. • Despite the name, the Turin-Lyon doesn’t pass to Turin town. Exiting from Gravio Musine tunnel, it takes the direction of Settimo Torinese where it connects with the ordinary and high-speed lines, Turin–Milan. • The Turin-Lyon TAV length ranges between 254 and 265 depending of the France side option, about 20 to 30 shorter than the historical line which is 287 Km long (RFI data) and passing through the Frejus railway tunnel. The TAV fleeting train connection Turin to Lyon is only 247 Km long, as the historical line is used till Bruzolo, then the new line until Lyon. • The well advertised 53 Km long tunnel, known as well as basic tunnel, is not the only one. There are other 4 tunnels in Italy for a total amount of other 41 Km. All tunnels are double tube, meaning that there is one gallery for each direction. In addition there are other 50Km of tunnel for priority-passing rails, inspections, access window and service tunnels, descents, ventilations, refuges for people, and so on. • The Turin-Lyon is composed by three segments, Italian and assigned to RFI as general contractor, International and assigned to LTF (Lyon Turin Ferroviaire) and a French segment, not yet assigned. The Italian segment is (see red track in Fig. 2.1-1) is 43 km long. Starts from San Didero, includes the tunnel Gravio-Musine tunnel (21.3 Km) and the northern Turin surrounding part, also called Gronda Nord of Turin, which is implemented as series of artificial tunnels, embankment, trench, viaducts, until Settimo. -

TGV Paris-Milan

22nd Hellenic Logistics Conference Athens, 28-29 November 2018 Luisa Velardi 1. Single European Railway Area 2. Trains beyond borders 3. Companies beyond borders 2. Trains beyond borders 1. Single European Railway Area 3. Companies beyond borders Opening up national freight and passenger markets to cross-border competition has been a major step towards creating an integrated European railway area and a genuine EU internal market for rail • Boosting competition. Different organisational entities must be set up for transport operations on the one hand and infrastructure management on the other. • Opening markets Europe-wide. As well as encouraging greater competition within national markets, EU legislation gives rail operators the ability to run services in and between other EU countries, opening up cross-border competition. Source: https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/market_en 2. Trains beyond borders 1. Single European Railway Area 3. Companies beyond borders Technical pillar • save firms from having to file costly multiple applications in the case of operations beyond one single Member State. ERA will issue vehicle authorizations for placing on the market and safety certificates for railway undertakings, valid throughout the EU. • create a "One stop shop" which will act as a single entry point for all such applications, using easy, transparent and consistent procedures. • ensure that European Rail Traffic Management System (ERTMS) equipment is interoperable. • reduce the large number of remaining national rules, which create a risk of insufficient transparency and disguised discrimination of new operators. Source: https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en 2. Trains beyond borders 1. Single European Railway Area 3. -

A Study by Thomas Manthei – Tmrail

a Study by Thomas Manthei – TMRail All rights reserved by the author. first publication 2004 © 2004, 2021 TMRail - Thomas Manthei CH 6333 Hünenberg (ZG) Switzerland https://tmrail.jimdosite.com CONTENTS 1. Foreword to the updated edition 2021 ......................................................................... 4 2. Foreword (2004 Version) ................................................................................................. 4 3. Author and Publishers (Updated version 2021) ....................................................... 6 The Publisher ................................................................................................................................................. 6 The Author ...................................................................................................................................................... 6 1. Management Summary (2004 version) ....................................................................... 7 Abstract: ........................................................................................................................................................... 7 Results: ............................................................................................................................................................ 7 2. Topics and Methods .........................................................................................................10 Definition (2004 version) ........................................................................................................................... -

California High Speed Train Project

California High-Speed Train Project TECHNICAL MEMORANDUM Terminal and Heavy Maintenance Facility Guidelines TM 5.1 Prepared by: Signed document on file _25 AUG 2009_ James Campbell and Yu Hanakura Date Checked by: Signed document on file _25 AUG 2009_ Paul Mosier, O & M Manager Date Approved by: Signed document on file _25 AUG 2009_ Ken Jong, Engineering Manager Date Released by: Signed document on file _25 AUG 2009_ Tony Daniels, Program Director Date Revision Date Description 0 25 AUG 2009 Initial Release Note: Signatures apply for the latest technical memorandum revision as noted above. Prepared by for the California High-Speed Rail Authority California High-Speed Train Project Terminal and Heavy Maintenance Facility Guidelines, R0 This document has been prepared by Parsons Brinckerhoff for the California High-Speed Rail Authority and for application to the California High-Speed Train Project. Any use of this document for purposes other than this Project, or the specific portion of the Project stated in the document, shall be at the sole risk of the user, and without liability to PB for any losses or injuries arising for such use. CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY Terminal and Heavy Maintenance Facility Guidelines CONTENTS 1.0 OVERVIEW ................................................................................. 1 2.0 PURPOSE AND OBJECTIVE .......................................................... 1 3.0 MAINTENANCE PROTOCOLS ON EXISTING HST SYSTEMS ........... 2 3.1 FRENCH NATIONAL RAILWAY (SNCF) .................................................. 2 3.1.1 Maintenance Inspection Overview ....................................................4 3.1.2 Heavy Maintenance Policy ...............................................................8 3.1.3 Maintenance and Layup/Storage Facilities .........................................8 3.1.4 Heavy Maintenance Facility Configuration and Capacity .......................12 3.2 JAPAN RAIL GROUP (JR) ................................................................. -

1St Edition, Dezember 2010

EUROPEAN RAILWAY AGENCY INTEROPERABILITY UNIT DIRECTORY OF PASSENGER CODE LISTS FOR THE ERA TECHNICAL DOCUMENTS USED IN TAP TSI REFERENCE: ERA/TD/2009-14/INT DOCUMENT REFERENCE FILE TYPE: VERSION: 1.1.1 FINAL TAP TSI DATE: 08.03.2012 PAGE 1 OF 77 European Railway Agency ERA/TD/2009-14/INT: PASSENGER CODE LIST TO TAP TSI AMENDMENT RECORD Version Date Section Modification/description number 1.1 05.05.2011 All sections First release 1.1.1 27.09.2011 Code list New values added B.4.7009, code list B.5.308 ERA_TAP_Passenger_Code_List.doc Version 1.1.1 FINAL Page 2/77 European Railway Agency ERA/TD/2009-14/INT: PASSENGER CODE LIST TO TAP TSI Introduction The present document belongs to the set of Technical Documents described in Annex III „List of Technical Documents referenced in this TSI‟ of the COMMISSION REGULATION (EU) No 454/2011. ERA_TAP_Passenger_Code_List.doc Version 1.1.1 FINAL Page 3/77 European Railway Agency ERA/TD/2009-14/INT: PASSENGER CODE LIST TO TAP TSI Code List ERA_TAP_Passenger_Code_List.doc Version 1.1.1 FINAL Page 4/77 European Railway Agency ERA/TD/2009-14/INT: PASSENGER CODE LIST TO TAP TSI Application : With effect from 08 March 2012. All actors of the European Union falling under the provisions of the TAP TSI. ERA_TAP_Passenger_Code_List.doc Version 1.1.1 FINAL Page 5/77 European Railway Agency ERA/TD/2009-14/INT: PASSENGER CODE LIST TO TAP TSI Contents AMENDMENT RECORD ....................................................................................................................................................... -

High-Speed Europe, a Sustainable Link Between Citizens

High-speed Europe A SUSTAINABLE LINK BETWEEN CITIZENS This brochure is based largely on ‘European high-speed rail – An easy way to connect’, a study into the development and future prospects of the high-speed trans-European rail network. This study, which was commissioned by the European Commission, was completed in March 2009 by MVV Consulting and Tractebel Engineering. Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union. Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Certain mobile telephone operators do not allow access to 00 800 numbers or these calls may be billed. More information on the European Union is available on the Internet (http://europa.eu). Cataloguing data can be found at the end of this publication. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010 ISBN 978-92-79-13620-7 doi: 10.2768/17821 © European Union, 2010 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. Cover photo: © Eurostar Group Ltd Photos courtesy of: Adif, Eurostar Group Ltd, Ferrovie dello stato, iStockphoto, Reporters, Shutterstock, European Union Printed in Belgium PRINTED ON WHITE CHLORINE-FREE PAPER PREFACE The European Union is committed to making the transport of goods and the mobility of people more secure, more efficient and more environmentally friendly, with priority given to social and territorial cohesion, as well as to economic dynamism. Looking ahead to the near future, I envisage a transport system that closely meets the needs of its users, that is fast and intelligent but that minimises its environmental impact. The use of high-speed trains shows how this vision for the future can be made a reality today, thanks to the combined efforts of the Member States, partners from the industry and the financial support from the Union. -

L'europe À Grande Vitesse

L’Europe à grande vitesse UN LIEN DURABLE ENTRE LES CITOYENS Cette brochure est largement basée sur «European high speed rail — An easy way to connect», une étude sur l’état de développement et les perspectives d’avenir du réseau transeuropéen de chemin de fer à grande vitesse. Cette étude, commanditée par la Commission européenne, a été achevée en mars 2009 par MVV Consulting et Tractebel Engineering. Europe Direct est un service destiné à vous aider à trouver des réponses aux questions que vous vous posez sur l’Union européenne. Un numéro unique gratuit (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Certains opérateurs de téléphonie mobile ne permettent pas l’accès aux numéros 00 800 ou peuvent facturer ces appels. De nombreuses autres informations sur l’Union européenne sont disponibles sur l’internet via le serveur Europa (http://europa.eu). Une fiche catalographique figure à la fin de l’ouvrage. Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2010 ISBN 978-92-79-13621-4 doi:10.2768/17872 © Union européenne, 2010 Reproduction autorisée, moyennant mention de la source Photo de couverture: © Eurostar Group Ltd Photographies avec l’aimable autorisation de: Adif, Eurostar Group Ltd, Ferrovie dello stato, iStockphoto, Reporters, Shutterstock, Union européenne Printed in Belgium IMPRIMÉ SUR PAPIER BLANCHI SANS CHLORE PRÉFACE L’Union européenne s’est engagée à rendre les échanges entre les biens et les personnes plus sûrs, plus performants et plus respectueux de l’environnement, avec pour mots d’ordre la cohésion sociale et territoriale et le dynamisme économique. Lorsqu’il nous est donné d’anticiper la mobilité de demain, j’attends d’un transport qu’il soit proche des besoins des utilisateurs, rapide, intelligent et libéré des grandes nuisances environnementales. -

The Rail Market in France 2010

The Rail Market in France 2010 Brooks Market Intelligence Reports, part of Mack Brooks Exhibitions Ltd www.brooksreports.com Mack Brooks Exhibitions Ltd © 2010. All rights reserved. No guarantee can be given as to the correctness and/or completeness of the information provided in this document. Users are recommended to verify the reliability of the statements made before making any decisions based on them. CONTENTS INTRODUCTION 4 1. GOVERNMENT 5 Political funding environment 5 Subsidised services 6 Open access and regulation 6 Regional councils 6 2. MAIN LINE RAILWAY INFRASTRUCTURE 8 Réseau Ferré de France 8 Organisation 8 Finance 9 Key figures 10 Traffic 10 New lines 11 Renewals 11 Electrification 12 Selected new/major upgrading projects 12 High-speed line projects LGV Bordeaux-Spanish Border 13 LGV Bordeaux-Toulouse 13 LGV Bretagne/Pays de la Loire 14 LGV Est Européen (Phase 2) 14 LGV Paris-Orléans-Clermont Ferrand-Lyon 15 LGV Poitiers-Limoges 15 LGV Provence-Alpes-Côtes d’Azur 16 LGV Rhine-Rhône 16 LGV Sud Europe Atlantique 17 Other projects CDG Express 18 Haut-Bugey line 18 Lyon freight bypass 19 Lyon-Turin Transalpine Rail Link 19 Montpellier-Perpignan line 20 Nîmes/Montpellier bypass line 20 Roissy-Picardie link 21 Tangentielle Nord (Paris) 21 3. TRAIN OPERATING COMPANIES 23 Euro Cargo Rail 23 Eurporte France 23 Colas Rail 23 Mack Brooks Exhibitions Limited © 2010 2 Régie Autonome des Transport Parisiens (RATP) 23 Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) 24 4. URBAN RAILWAY SYSTEMS 28 Metro systems 28 Lille/Roubaix/Tourcoing 28 Lyon 29 Marseille 29 Paris 30 Rennes 31 Toulouse 31 Light rail systems 32 Angers 32 Aubagne 33 Besançon 34 Bordeaux 34 Brest 35 Dijon 35 Grenoble 36 Le Havre 36 Lens-Béthune 37 Lille/Roubaix/Tourcoing 37 Lyon 38 Le Mans 38 Marseille 39 Montpellier 40 Mulhouse 40 Nantes 41 Nice 42 Orléans 43 Paris: Line T1 (St-Denis─Bobigny) 43 Paris: Line T2 (La Défense─Issy Val-de-Seine) 45 Paris: Line T7 (Villejuif─Athis-Mons) 45 Reims 46 Rouen 46 St-Étienne 47 Strasbourg 47 Toulouse 48 Tours 49 Valenciennes 49 5. -

SNCF EN 1606.Indd 1 O U V F I N S N C F E N 1 6 0 6

FINANCIAL REPORT 2005 2005 FINANCIAL REPORT G R O U P E G R O U P E CCouv_FIN_SNCF_EN_1606.inddouv_FIN_SNCF_EN_1606.indd 1 116/06/066/06/06 112:45:502:45:50 SNCF Direction de la Communication Direction de la Comptabilité et du Contrôle de gestion 34, rue du Commandant Mouchotte 75699 Paris Cedex 14 www.sncf.com Photo credit: SNCF /CAV Dominique Larosière Design and production: Printing: Sérag Imprimerie Document printed on ECF paper (Elementary Chloring Free) June 2006 The 2005 Financial Report is published in French and in English. It is also available on the site www.sncf.com. 22_3_3 CCouv_FIN_SNCF_1506_EN.inddouv_FIN_SNCF_1506_EN.indd 1 115/06/065/06/06 115:16:055:16:05 1 GROUP MANAGEMENT REPORT All amounts are in millions of euros (€ millions), unless stated otherwise. 1- SNCF GROUP STRUCTURE 2 2- SIGNIFICANT EVENTS OF THE YEAR 4 2.1 Environment 4 2.2 Group Strategy 5 2.3 Highlights 6 3- SNCF GROUP 8 3.1 Consolidated Net Income 8 3.2 Cash Position and Finance Sources 11 3.3 Changes in Accounting Method 12 3.4 Balance Sheet 14 3.5 Financial Relations with the French State, Réseau Ferré de France and Local Authorities 15 3.6 Human Resources 17 4- ACTIVITIES AND RESULTS BY DIVISION 19 4.1 Long-distance Passengers, France & Europe Division 19 4.2 Public Transport Division 21 4.3 Freight Division 23 4.4 Infrastructure Division 26 4.5 Common Operations and Investments Division 27 5- CORPORATE GOVERNANCE 28 EEXE_SNCF_GESTION_06_FP_EN.inddXE_SNCF_GESTION_06_FP_EN.indd SSec1:1ec1:1 224/05/064/05/06 110:28:320:28:32 2 SNCF Group — Management Report 2005 1. -

2010 Eurail Select Pass Tour Pass

Eurail Select Pass Tour Pass 2010 Conditions valid from 01 Jan to 31 Dec 2010 Boarding a train is the easiest way to travel within Europe. The traveller will benefit from a wide network of high speed and local trains. Moreover it offers a unique experience of travel, comfort, hassle-free journeys and wide range of destinations. The Eurail Select Pass is the best option for people looking to visit a few European countries. Flexible formulas offer unlimited travel in 3 countries, up to 5 of the following 24 countries. 1. Austria 2. Benelux (Belgium-Netherlands-Luxemburg)* 3. Bulgaria-Montenegro-Serbia** 4. Slovenia-Croatia*** 5. Czech Republic 6. Denmark 7. Finland 8. France 9. Germany 10. Greece 11. Hungary 12. Ireland 13. Italy 14. Norway 15. Portugal 16. Romania 17. Spain 18. Sweden 19. Switzerland */**/***Are considered as 1 country Liechtenstein and Monaco are considered part of Austria and France respectively I. Features o Unlimited first class rail travel on the national rail networks of 3 or 4 adjoining Eurail countries that are connected by train or ship, to be chosen from the 24 participating countries: Austria, Benelux, Bulgaria/Serbia & Montenegro, Croatia/Slovenia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Norway, Portugal, Republic of Ireland, Romania, Spain, Sweden and Switzerland. (Liechtenstein and Monaco are considered part of Austria and France respectively) o 1st and 2nd Class o Travel days may be used consecutively or non-consecutively o Certain trains may transit through a country not covered by the pass. In that case an additional ticket must be purchased.