Download Download

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The City of New York Manhatta N Communi Ty B

THE CITY OF NEW YORK MANHATTAN COMMUNITY BOARD 3 59 East 4th Street - New York, NY 10003 Phone (212) 533-5300 www.cb3manhattan.org - [email protected] #N[UJC.GYKU%QNGOCP$QCTF%JCKT Susan Stetzer, District Manager Community Board 3 Liquor License Application Questionnaire Please bring the following items to the meeting: NOTE: ALL ITEMS MUST BE SUBMITTED FOR APPLICATION TO BE CONSIDERED. Photographs of the inside and outside of the premise. Schematics, floor plans or architectural drawings of the inside of the premise. A proposed food and or drink menu. Petition in support of proposed business or change in business with signatures from residential tenants at location and in buildings adjacent to, across the street from and behind proposed location. Petition must give proposed hours and method of operation. For example: restaurant, sports bar, combination restaurant/bar. (petition provided) Notice of proposed business to block or tenant association if one exists. You can find community groups and contact information on the CB 3 website: http://www.nyc.gov/html/mancb3/html/communitygroups/community_group_listings.shtml Photographs of proof of conspicuous posting of meeting with newspaper showing date. If applicant has been or is licensed anywhere in City, letter from applicable community board indicating history of complaints and other comments. Check which you are applying for: new liquor license alteration of an existing liquor license corporate change Check if either of these apply: sale of assets upgrade (change of class) of an existing liquor license Today's Date: ______________________________________________________________________________________________June 29, 2018 If applying for sale of assets, you must bring letter from current owner confirming that you are buying business or have the seller come with you to the meeting. -

Dinner Menu Entradas Papa a La Huancaina

Dinner Menu Entradas Papa a la Huancaina Sliced boiled potatoes topped with a creamy mild savory Aji Amarillo cheese sauce. Garnished with black olives, and a slice of hardboiled egg. 7.5 Papa Rellena Potato stuffed with caramelized onions, ground beef, olives, golden raisins and hardboiled egg, then deep fried to a golden brown. Served with sarza criolla. Two per serving. 8 Choros a la Chalaca Mussels steamed in broth, topped with fresh onions, tomatoes and corn salsa 1/2 dz. 7.5 1dz. 13.5 Conchitas a la Parmesan Scallops in a half shell topped with Parmesan cheese and baked to a golden brown. Six per serving. 13 Tequeños y Yuquitas Fritas Mozzarella cheese wrapped in wonton skins and yucca stuffed with fresh cheese then deep- fried. Served with Huancaina and pimiento sauce. 9.5 Terra Sur calamari Fried calamari served with tartar sauce. 9 Tostones con Carne Fried green plantains topped with seasoned minced beef sautéed with onions and red bell peppers. 9.5 Causa de Pollo A mashed potato cake with a dash of lime juice, and Aji Amarillo pepper, stuffed with chicken salad, accompanied of avocado. 9.5 Chorizo y Morcilla A combination platter of grilled chorizo and blood sausage. Served with roasted potatoes. Accompanied with Chimichurri. 8.5 *Yucca Frita Yucca fries served with Huancaina sauce. 7 Pulpo al Olivo Grilled octopus medallions. Served with a smooth creamy black olive sauce and Chimichurri. 7.5 Ensaladas Terra Sur Salad Mixed greens, fresh tomatoes, cucumbers, crumbled feta cheese topped with a grilled chicken breast. Served with house creamy balsamic vinaigrette on the side. -

Papa a La Huancaina Quinoa Tamal Papa Rellena Choros

ANTICUCHOS ARE TRADITIONAL PERUVIAN CAUSA IS A MASHED YELLOW GRILLED SKEWERS INSPIRED BY STREET FOOD POTATO CAKE WITH AJI AMARILLO CARTS, MARINATED IN AJI PANCA SAUCE. PEPPER AND LIME JUICE. SERVED SERVED WITH ROASTED POTATO, PERUVIAN WITH AVOCADO. CORN AND AJI SAUCE. POLLO / CHICKEN 12 POLLO/CHICKEN 12 CAMARON / SHRIMP 14 CORAZON/HEART 18 CANGREJO / CRAB 16 CARNE/BEEF 20 PAPA A LA HUANCAINA SLICED BOILED POTATOES TOPPED WITH HUANCAÍNA SAUCE, A CREAMY MILD AJI AMARILLO CHEESE SAUCE 10 QUINOA TAMAL CEVICHE IS THE NATIONAL DISH OF PERÚ. OUR CEVICHE IS MADE TO ORDER, PERUVIAN QUINOA TAMAL. SERVED WITH COMBINING FRESH CUTS OF RED SNAPPER WITH LECHE DE SALSA CRIOLLA TIGRE (CITRUS-BASED MARINATED OF LIME), AJI LIMO CHILE PEPPER, CILANTRO AND RED ONIONS. 12 PAPA RELLENA DEEP FRIED POTATOES STUFFED WITH SEASONED PESCADO / FISH 16 BEEF, CARAMELIZED ONIONS, OLIVES AND RAISINS 12 MIXTO / SEAFOOD 18 CHOROS A LA CHALACA CAMARON / SHRIMP 18 STEAMED MUSSELS TOPPED WITH DICED ONIONS, TOMATOES AND PERUVIAN CORN PULPO / OCTOPUS 19 1/2 DZ. 10 1DZ. 18 PESCADO Y CAMARON 17 ONCHITAS A LA ARMESANA FISH / SHRIMP C P SCALLOPS IN A HALF SHELL TOPPED WITH PARMESAN CAMARONES, MANGO Y PALTA 18 CHEESE AND BAKED TO A GOLDEN BROWN. SHRIMP / MANGO / AVOCADO SIX PER SERVING. 16 CREMA DE AJI AMARILLO 18 FISH OR COOKED SHRIMP / OCTOPUS / SQUID CHICHARRON DE CALAMAR AJI AMARILLO SAUCE / SPICES CALAMARI MARINATED AND DEEP FRIED 8 CREMA DE ROCOTO 18 FISH OR COOKED SHRIMP / OCTOPUS / SQUID CHORIZO Y MORCILLA AJI ROCOTO SAUCE / SPICES A COMBINATION PLATTER OF CHORIZO AND BLOOD SAUSAGE, SERVED WITH CHIMICHURRI. -

Estta1047043 04/04/2020 in the United States Patent And

Trademark Trial and Appeal Board Electronic Filing System. http://estta.uspto.gov ESTTA Tracking number: ESTTA1047043 Filing date: 04/04/2020 IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD Proceeding 91251483 Party Plaintiff Yarnell Ice Cream, LLC Correspondence DANIEL KEGAN Address KEGAN & KEGAN LTD 79 W MONROE ST #1310 CHICAGO, IL 60603-4931 UNITED STATES [email protected] 312-782-6495 Submission Motion to Amend Pleading/Amended Pleading Filer's Name Daniel Kegan Filer's email [email protected] Signature /daniel kegan/ Date 04/04/2020 Attachments 1 SbY-QuickB-mTmoAmend 2Apr2020pdf.pdf(128120 bytes ) 2 SbY-QuickB-TmoAmend 24Mar2020-QB.pdf(180989 bytes ) 3 SbY-QuickB-TmoAmend Exbts.pdf(4810439 bytes ) 4 SbY-QuickB-TmoAmend Red-4Apr2020.pdf(186621 bytes ) IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD YARNELL ICE CREAM, LLC ) GUILTLESS FRIES Opposer, ) Serial No. 88-294,467 v ) Filed 8 Feb 2019 QUICK BURGER, INC ) Published 18 Jun 2019 Applicant. ) Opposition 91,251,483 CONSENTED MOTION TO AMEND OPPOSITION NOTICE AND RESET CASE CALENDAR Opposer witH tHe explicit written consent of Applicant moves for leave to file Opposer’s Amended Notice of Opposition, and to reset tHe case calendar as if Discovery were to open as of tHe date of tHe Board’s order to grant leave and resetting tHe calendar. The Board, tHe Federal Rules of Civil Procedure, and tHe US Supreme Court all encourage leave to file an amended complaint Be freely given when justice requires, sucH as underlying facts or circumstances should Be included. -

CARTA CEVICHE HOUSE 2015.Cdr

Tallarines a Ia Huancaina con Churrasco $18.95 Tender Black Angus outside Skirt steak served with spaghetti and topped with huancaina creme sauce. Seco de Res $14.95 Tallarines Verdes Con Churrasco $18.95 $ 3.00 Beef stew slowly cooked in coriander sauce, served with Chicha Morada (bottled) Sm. $2.50 Domestic Beers (tallarin Verde Solo) S 9.95 white rice and Peruvian white beans. Peruvian speciality fruit juice Coors Light Regular, Bud Light Yuengling Tender Black Angus outside skirt steak served with Peruvian Seco de Cordero N orteiio $15.95 Pesto spaghetti topped with Pecorino Romano cheese. Chicha Morada Freshly Made Lamb stew slowly cooked with onions , tomatoes, garlic, (When available) Pitcher $8.00 • Glass $4.50 Imported Beers $ 3.50 cilantro, chicha jora, Inca yellow pepper, served with rice and Peruvian beans. Crista!. Cusquefia, Amstel Light, Corona Extra, Coffee $ 2.75 Heineken, Presidente. Saltado de Corazon de Carne $12.95 Black Angus T -bone Steak Market Price Iced Tea $ 1.50 Slices of beef hearts sauteed with onions and tomatoes, The classic USDA cut prime beef full of flavor, grilled to fresh cilantro, served with rice and french fries. order and served with two sides. Kola lnglesa $ 2.50 Chaufa con Carne $14.95 Black Angus Porterhouse Steak Market Price Alfajores $ 2.25 Peruvian fried rice, Black Angus beef tenderloin strips Jugo de Manzana $ 2.75 USDA prime cut combines the rich flavor of NY Strip steak Peruvian traditional cookies mixed in a chaufa sauce and a drizzle of sesame oil. with the tenderness of fillet mignon, grilled to order and served with two sides. -

Para Empezar (To Star)

PARA EMPEZAR (TO STAR) ENTRADAS (APPETIZERS) Mote con queso (Andean corn with cheese). Papa a la Huancaina (Sliced potatoes in a spicy, creamy sauce). Tamales Cusqueños de Maiz (Cusco – style corn tamales with meat). Indios Emponchados (Freeze – dried potato dumplings, filled with cheese). P´esqe de Quinoa (Quinoa risotto). Guacamole (Mexican – Style guacamole, served with andean bread). Ensalada de verduras (Mixed salad) Palta a la Vinagreta (Avocado in a vinaigrette) SOPAS Y CREMAS (SOUPS AND BISQUES) Sopa de Quinoa (Quinoa soup). Sopa de Verduras (Vegetable soup). Sopa a la Criolla (Tomato – based soup with beef and angel hair noodles). Dieta de Pollo (A light chicken soup, perfect for that first day in Cusco). Sopa de la Casa (Soup of the day). Cremas (Bisques): De tomate (Tomato) Esparragos (Asparagus) Verduras (Vegetables) Cebolla (Onion), Maiz (Corn) SANDWICHES Queso (Cheese). Jamon (Ham). Mixto (Ham and Cheese). Pollo (Chicken). Carne (Beef). Sandwich Sumaqcha (House favorite: With ham, beef, cheese, egg, avocado, tomato and lettuce). TORTILLAS (OMELETS) Verduras (Mixed vegetable omelet). Queso (Cheese omelet). Mixto (Ham and cheese omelet). Quinoa (Quinoa omelet). TRADICIONAL DE CUSCO (CUSCO TRADITIONAL CUISINE) CHIRI UCHU This famous dish typically served in Cusco during the celebration of Corpus Christi. It is a mixed platter of corn cake, cheese, guinea pig, chicken, dried meat, sausage, seaweed and hot rocoto pepper. Chiri Ucho para 4 personas (For 4 people). CUY (GUINEA PIG) A peruvian delicacy, pypically served during weddings, -

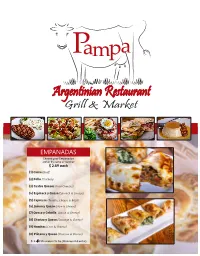

EMPANADAS Choose Your Empanadas Either by Name Or Number $ 2.69 Each

Pampa EMPANADAS Choose your Empanadas either by name or number $ 2.69 each (1) Carne (Beef) (2) Pollo (Chicken) (3) Cuatro Quesos (Four Cheeses) (4) Espinaca y Queso (Spinach & Cheese) (5) Capresse (Tomato, Cheese & Basil) (6) Jamon y Queso (Ham & Cheese) (7) Queso y Cebolla (Onion & Cheese) (8) Chorizo y Queso (Sausage & Cheese) (9) Humitas (Corn & Cheese) (0) Plátano y Queso (Plantain & Cheese) $ 2.49 On orders To Go (Minimun 24 units) APPETIZERS Chorizo Argentino o Morcilla (2) $7.99 (Argentinean sausage or Blood sausage) Orden de Chínchulin o Mollejas $8.99 (Small Intestine or Sweetbreads) Orden de Ríñones $7.99 (Kidneys) Salchicha Parrillera Argentina $7.99 (Argentinean long thin sausage) Provoleta $6.99 (Melted provolone cheese served with oregano) SOUPS Sopa de Tomate $7.99 Bowl (Tomato Soup) $5.99 Cup Sopa de Vegetales $6.99 Bowl (Vegetable Soup) $4.99 Cup Sopa de Pollo $7.99 Bowl (Chicken Soup) $5.99 Cup Sopa de Lentejas $7.99 Bowl (Lentil Soup not Vegan contain $5.99 Cup bacon ) $8.99 Bowl Sopa Pampa $6.99 Cup (Chickpeas, beans, & beef Soup) INTERNATIONAL SPECIALS Tortilla Española - España $9.99 (Spanish style omelet with eggs, potatoes, onions & peppers) Chorrillana - Chile $16.99 (Flank Steak, onions, with two Eggs & French fries) Queso Frito - Venezuela $6.99 (Fried Cheese) Orden Queso De Mano - Venezuela $6.99 (Hand made Fresh Venezuelan Cheese) Cachapa Con Queso - Venezuela $7.99 (Corn Pancakes with “Queso de Mano”) Orden De Tequeños - Venezuela $7.99 (Venezuelan Cheese Sticks) 6 units. by Tequeño Mania Tostones, Queso -

Liste De Mets À Base De Pomme De Terre

Liste de mets à base de pomme de terre De très nombreux mets à base de pomme de terre sont préparés dans les diverses cultures. La pomme de terre, qui est l'un des principaux aliments de base de l'humanité, est largement consommée dans tous les pays du monde, et s'apprête en outre de façons très variées. Sommaire 1 Liste alphabétique 2 Liste par principaux ingrédients 2.1 Pommes de terre seules 2.2 Pommes de terre et farine de céréales 2.3 Pommes de terre et fromage 2.4 Pommes de terre et légumes 2.5 Pommes de terre et œufs 2.6 Pomme de terre et poisson 2.7 Pomme de terre et viande 2.8 Charcuterie 2.9 Desserts 2.10 Soupes et potages Plats à base de pommes de 2.11 Sandwichs terre 3 Compléments 3.1 Articles connexes Liste alphabétique Ajiaco, soupe de pomme de terre (Colombie) Aligot, purée de pomme de terre et tomme fraîche (France, Aubrac) Aloo chaat, pommes de terre sautées et épicées (Inde) Aloo gobi, plat de curry indien constitué de pomme de terre et chou-fleur (Inde) Aloo gosht, plat de curry de viandes et pomme de terre (Inde, Pakistan) Aloo matar, plat de curry indien constitué de pommes de terre et petits pois (Inde) Aloo paratha, pain non levé, farci d'une purée pommes de terre épicée (Inde) Aloo tikki, sorte de galette frite de purée de pommes de terre (Inde) Batata harra, pommes de terre épicées (Liban) Batata vada, beignets de purée de pommes de terre et de farine de pois-chiches vendus dans la rue (Inde) Bol d'aligot. -

Overview Introduction

Lima, Peru Overview Introduction Lima, Peru, is a dynamic, vibrant city full of contrasts. Modern skyscrapers stand beside pre- Incan pyramids that cover entire city blocks. The City of Kings was formerly just a stopover en route to the tourist mecca of Cusco and the Incan ruins of Machu Picchu, but visitors to Lima are now spending more and more time soaking up the cosmopolitan atmosphere in Peru's capital city, where fine museums and world-class dining combine with thousands of years of history. Whether you are shopping in designer boutiques and posh malls, partying until dawn in a nightclub facing the Pacific, or sampling seafood in the city's best cevicherias, there is something for almost everyone in Lima. Highlights Sights—The sights of Colonial Lima, including Barrio Chino (Chinatown); the ossuary, convent and architecture at the Iglesia y Convento de San Francisco; the changing of the guards at the Government Palace; the cliff-side bohemian neighborhood of Barranco. Museums—Pre-Columbian artifacts at the Museo Arqueologico Rafael Larco Herrera; authentic Incan gold at the Museo Oro del Peru. Memorable Meals—Stunning pyramid views from Huaca Pucllana Restaurant; Gaston Acurio's trendy criollo dishes at Panchita; novo-Peruvian delicacies at Malabar. Late Night—The city's best nightclubs at Larcomar Shopping Center; dinner and drinks at a pena (folk- music club) downtown or in Barranco. Walks—From Barranco's main plaza to the Pacific; through Colonial Lima; the seaside malecon in Miraflores; Parque El Olivar in San Isidro. Especially for Kids—Learning about Peruvian wildlife at Parque de las Leyendas; marine animals on the Islas Palominos; the beaches of La Costa Verde. -

Hola Menu Store 1 & 2.Indd

Eastside 2670 NE Hwy 20 • Bend, OR • 541-389-4652 Old Mill 680 SW Powerhouse Dr. • Bend, OR • 541-647-2711 Downtown 920 NW Bond St. • Bend, OR • 541-728-0069 New! Sunriver 17430 Deschutes Rd. • Sunriver, OR • 541-593-8880 Visit our website www.holabend.com For catering your next event email us at [email protected] Entradas Hola! Guacamole Fresco Made fresh at your table! 10 Tiraditos Ahi Tuna sashimi style and Peruvian ponzu (citrus-based sauce), with a truffle vinaigrette, avocado and fresh scallions. 12 Cebiche Traditional A traditional Peruvian dish with Ahi Tuna marinated in citrus Aji Amarillo, (Yellow Peruvian chile) and red onions. Served with cancha (Peruvian corn), and sweet yams. 14 Cebiche Mexicano Marinated in lime juice with onion, cilantro, tomatoes and avocado. Mexican Prawns 13 Halibut 15 Empanadas Camarón (turnovers) Fresh homemade masa turnovers stuffed with shrimp, cheese, tomatoes, onion and cilantro. Served with sour cream, guacamole and tomatillo sauce. 13 Quesadilla with Portobello and Epazote (savory, Mexican herb) Flour tortilla filled with seasoned Portobello mushrooms and jack cheese. Accompanied with sour cream, pico de gallo and guacamole. 13 Nachos Cubano Tortilla chips topped with cheese with black beans coca-cola braised pork, topped with tomatoes, guacamole and sour cream. 12 Sopa de Pollo (chicken soup) Shredded chicken, tomatoes, onions, avocado and crispy tortillas strips simmered in a savory broth topped with cilantro and cheese. Cup 8 Bowl 12 Ensaladas Hola! Taco Salad Seasoned tortilla strips on a bed of fresh greens with chicken or shredded beef. Topped with sour cream, guacamole, cheese and tomatoes. -

Peruvian Rotisserie Chicken / Pollo a La Brasa Appetizers

SALADS / ENSALADAS 7. Bisteck Encebollado $ PERUVIAN ROTISSERIE CHICKEN Grilled Steak covered with tomato & red / POLLO A LA BRASA 1. Ensalada Piolin $ Onion served with white rice & broiled potato. 13 Shrimp and chunks of grilled Chicken breast (House Specialty, Chicken Marinated With Peruvian Ingredients Accompanied by a salad of lettuce, green pea, 8. Pechuga En Salsa Piolin And Accompanied With Our Special Green and Yellow Sauce) Tomato, carrot, cucumber, corn, cheese & egg. 13 House specialty, grilled Chicken Breast and $ Roasted Shrimp in white sauce, Piolin style, Whole Chicken, served with French fries and salad. 15 2. Ensalada De Pollo Al Grill Made with cream, sour cream, wine and pisco ½ Chicken, served with French fries and salad. 9 Salad of lettuce, green pea, tomato, carrot, corn, Served with white rice & broiled potato. 18 ¼ Chicken, served with French fries and salad. 7.50 Tomato, cucumber, cheese & egg topped with Chunks of grilled chicken breast. 11 9. Pechuga A La Parrilla 3. Ensalada Mixta Grilled Chicken Breast served with white APPETIZERS / ENTRADAS Salad of vegetables such as lettuce, green pea, Rice, French fries and salad. 12 Tomato, carrot, cucumber & corn. 6 10. Pechuga A Lo Pobre 1. Tiradito SOUPS / SOPAS Served with sweet plantain & egg. 14 Thin slices of Fish fillet marinated in lemon 1. SoPa A La Minuta 11. Costillas De Cerdo Juice and yellow chili pepper served with boiled Beef soup with noodles, egg and milk. 10 Deep fried Baby Ribs Pork served with white Corn & boiled yucca. 14 2. Sustancia De Carne Rice, fried yucca & red onion salad. 12 Beef soup with noodles. -

Central Oregon @Eatguidecenor SEATTLE • PORTLAND • BEND • BOISE • NAPA SOUTH END BEND JAPANESE STEAK HOUSE USDA Prime Steak & Seafood

F A L L 2 0 1 9 S T N A R U A A T CO ES LL T R EC ES TIO S B N O ON’ F CENTRAL OREG See page 19 or call 541-382-6411 INCLUDING MENU SAMPLES AND LOCATOR MAPS TheEatGuide.com @TheEatGuide The Eat Guide - Central Oregon @EatGuideCenOR SEATTLE • PORTLAND • BEND • BOISE • NAPA SOUTH END BEND JAPANESE STEAK HOUSE JAPANESE USDA Prime Steak & Seafood A dining experience unlike any other! Communal Open 7 Days a Week tables where your personal chef will perform the art of Teppanyaki. We slice and dice, dazzling your eyes and taste buds, whether you choose mouth-watering steak, tender 3 chicken or succulent seafood. Also enjoy sushi prepared by a talented sushi chef and indulge in a specialty cocktail. Hibachi Dinner Entrees Experience the chef at the table! Served with Hibachi soup, house salad, Hibachi shrimp, Hibachi noodles, vegetable and steamed rice Hibachi Vegetable Banzai Chicken Pineapple Calamari Hibachi Shrimp Sakura Salmon Hibachi Scallop Samurai Steak Hibachi Filet Mignon Hibachi Lobster Okawa Special For Two “For quality Steaks and Seafood, served Chicken, Shrimp & New York Steak - or - by a highly professional staff in an inviting Lobster, Shrimp & Scallop atmosphere, Brickhouse restaurant has no Hibachi Deluxe Dinners equal in Central Oregon” –The Bulletin Ninja Special - Scallops, shrimp and New York Steak Umi No Sachi - Shrimp, scallop and calamari Seafood Fantasy - Lobster, shrimp, scallop Okawa Gourmet - Lobster, chicken, New York steak Signature Rolls Seared Yellowtail Roll - King crab, avocado and cucumber topped with seared