Drucksache 18/13692

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Drucksache 18/10796

Deutscher Bundestag Drucksache 18/10796 18. Wahlperiode 22.12.2016 Unterrichtung durch die Delegation der Bundesrepublik Deutschland in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 20. bis 24. Juni 2016 Inhaltsverzeichnis Seite I. Delegationsmitglieder ..................................................................... 2 II. Einführung ...................................................................................... 3 III. Ablauf der 3. Sitzungswoche 2016 ................................................. 4 III.1 Wahlen und Geschäftsordnungsfragen ............................................. 4 III.2 Schwerpunkte der Beratungen .......................................................... 4 III.3 Auswärtige Redner ............................................................................ 9 IV. Tagesordnung der 3. Sitzungswoche 2016 .................................... 10 V. Verabschiedete Empfehlungen und Entschließungen ................. 13 VI. Reden deutscher Delegationsmitglieder ........................................ 43 VII. Funktionsträger der Parlamentarischen Versammlung des Europarates ............................................................................... 51 VIII. Ständiger Ausschuss vom 27. Mai 2016 in Tallinn ....................... 53 IX. Mitgliedsländer des Europarates ................................................... 55 Drucksache 18/10796 – 2 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode I. Delegationsmitglieder Unter Vorsitz von Delegationsleiter -

ADK177 3 F B AUD F Wie Weiter in Der Causa Strenz.Indd

Armenien & Deutschland Wie weiter in der Causa Strenz? Die Deutsch-Südkaukasische Parlamentariergruppe braucht dringend einen neuen Vorsitz V R K rem vom Staat fi nanziert werde. Neu ist jetzt, dass das Gleiche für die Line M-Trade Stand der Dinge gilt. Er habe mit beiden Firmen dieselben Ziele verfolgt, sagte Lintner am Montag Bereits in der September-Ausgabe der der SZ. […] Anfang 2014 gründete Karin ADK1 waren wir auf den Fall Karin Strenz Strenz gemeinsam mit einer langjährigen eingegangen. Nach dem Redaktionsschluss Mitarbeiterin der Gefdab eine eigene Firma, Mitte September sind wichtige Informatio- die Extent GmbH, als Geschäftsführerin nen hinzugekommen. und Gesellschafterin. Auf ihrer offi ziellen Die Süddeutsche Zeitung publizierte am Bundestagsseite ist die Extent allerdings 19. September in „Die Aserbaidschan-Con- nicht zu fi nden. Das Ziel der Firma ist laut nection einer CDU-Abgeordneten“ Wesent- Handelsregister die ‚Beratung und Beglei- liches: „Auf ihrer Bundestagsseite gibt Ka- tung nationaler und internationaler Kunden rin Strenz als Nebentätigkeit an, von einer in rechtspolitischen, europarechtlichen, völ- Firma namens Line M-Trade im Jahr 2014 kerrechtlichen sowie wirtschaftlichen An- sowie im Januar 2015 Geld bekommen zu gelegenheiten‘. Das klingt ein wenig nach haben, und zwar jeweils zwischen 7500 Lobbyarbeit, nur für wen? Auch dazu: keine Antwort von Karin Strenz. Ein paar Monate nach der Gründung tritt „ Strenz als Geschäftsführerin zurück, ihre Anteile übernimmt Kurt Strenz, ihr Ehe- mann. Weil Strenz die Firma lieber nicht in Wer im Deutschen Bundestag der Öffentlichkeit sehen will?“2 ganz offensichtlich sitzt, um die Über dieses Thema berichteten zeit- Interessen von Ländern zu ver- nah auch das Politmagazin Report Mainz, treten, die ganz eindeutig nicht Deutschlandfunk und andere. -

Plenarprotokoll 19/229

Plenarprotokoll 19/229 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 229. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 19. Mai 2021 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Stefan Keuter (AfD) . 29247 C nung . 29225 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29247 C Absetzung der Tagesordnungspunkte 8, 9, 10, Stefan Keuter (AfD) . 29247 D 16 b, 16 e, 21 b, 33, 36 und 39 . 29230 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29247 D Ausschussüberweisungen . 29230 D Sepp Müller (CDU/CSU) . 29248 A Feststellung der Tagesordnung . 29232 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29248 B Sepp Müller (CDU/CSU) . 29248 C Zusatzpunkt 1: Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29248 C Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktio- Christian Dürr (FDP) . 29248 D nen der CDU/CSU und SPD zu den Raketen- angriffen auf Israel und der damit verbun- Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29249 A denen Eskalation der Gewalt Christian Dürr (FDP) . 29249 B Heiko Maas, Bundesminister AA . 29232 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29249 C Armin-Paulus Hampel (AfD) . 29233 C Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) . 29250 A Dr. Johann David Wadephul (CDU/CSU) . 29234 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 A Alexander Graf Lambsdorff (FDP) . 29235 C Dorothee Martin (SPD) . 29250 B Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE) . 29236 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 B Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/ Dorothee Martin (SPD) . 29250 C DIE GRÜNEN) . 29237 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 D Dirk Wiese (SPD) . 29238 C Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 29250 D Dr. Anton Friesen (AfD) . 29239 D Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29251 A Jürgen Hardt (CDU/CSU) . 29240 B Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE) . 29251 C Kerstin Griese (SPD) . -

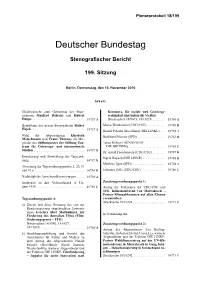

Plenarprotokoll 18/199

Plenarprotokoll 18/199 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 199. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 10. November 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abge- Kommerz, für soziale und Genderge- ordneten Manfred Behrens und Hubert rechtigkeit und kulturelle Vielfalt Hüppe .............................. 19757 A Drucksachen 18/8073, 18/10218 ....... 19760 A Begrüßung des neuen Abgeordneten Rainer Marco Wanderwitz (CDU/CSU) .......... 19760 B Hajek .............................. 19757 A Harald Petzold (Havelland) (DIE LINKE) .. 19762 A Wahl der Abgeordneten Elisabeth Burkhard Blienert (SPD) ................ 19763 B Motschmann und Franz Thönnes als Mit- glieder des Stiftungsrates der Stiftung Zen- Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/ trum für Osteuropa- und internationale DIE GRÜNEN) ..................... 19765 C Studien ............................. 19757 B Dr. Astrid Freudenstein (CDU/CSU) ...... 19767 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Sigrid Hupach (DIE LINKE) ............ 19768 B nung. 19757 B Matthias Ilgen (SPD) .................. 19769 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 5, 20, 31 und 41 a ............................. 19758 D Johannes Selle (CDU/CSU) ............. 19769 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 19759 A Gedenken an den Volksaufstand in Un- Zusatztagesordnungspunkt 1: garn 1956 ........................... 19759 C Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Klimakonferenz von Marrakesch – Pariser Klimaabkommen auf allen Ebenen Tagesordnungspunkt 4: vorantreiben Drucksache 18/10238 .................. 19771 C a) -

Plenarprotokoll 17/102

Plenarprotokoll 17/102 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 102. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 7. April 2011 Inhalt: Wahl der Abgeordneten Gerda Hasselfeldt in Dr. Petra Sitte (DIE LINKE) . 11630 B den Gemeinsamen Ausschuss . 11623 A Krista Sager (BÜNDNIS 90/ Wahl der Abgeordneten Petra Müller DIE GRÜNEN) . 11631 C (Aachen) in den Stiftungsrat der Bundesstif- Michael Kretschmer (CDU/CSU) . tung Baukultur . 11623 B 11632 D Dr. Carola Reimann (SPD) . Erweiterung der Tagesordnung . 11623 B 11634 B Absetzung des Tagesordnungspunktes 19 . 11624 C Ulrike Flach (FDP) . 11636 C Nachträgliche Ausschussüberweisung . 11624 C Dr. Martina Bunge (DIE LINKE) . 11637 C Begrüßung des Präsidenten der Hellenischen Eberhard Gienger (CDU/CSU) . 11638 C Republik, Herrn Philippos Petsalnikos . 11636 A Birgitt Bender (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 11639 C Tagesordnungspunkt 3: Florian Hahn (CDU/CSU) . 11640 D Unterrichtung durch die Bundesregierung: Michael Gerdes (SPD) . 11641 D Rahmenprogramm Gesundheitsforschung Rudolf Henke (CDU/CSU) . 11642 D der Bundesregierung (Drucksache 17/4243) . 11624 D René Röspel (SPD) . 11643 D in Verbindung mit Tagesordnungspunkt 4: Antrag der Abgeordneten Christel Humme, Zusatztagesordnungspunkt 2: Caren Marks, Petra Crone, weiterer Abgeord- neter und der Fraktion der SPD: Entgelt- Antrag der Abgeordneten René Röspel, Dr. gleichheit zwischen Männern und Frauen Carola Reimann, Dr. Ernst Dieter Rossmann, gesetzlich durchsetzen weiterer Abgeordneter und der Fraktion der (Drucksache 17/5038) . 11645 A SPD: Gesundheitsforschung an den Bedar- fen der Patientinnen und Patienten ausrich- Caren Marks (SPD) . 11645 A ten – Rahmenprogramm Gesundheitsfor- Nadine Schön (St. Wendel) (CDU/CSU) . 11646 B schung der Bundesregierung überarbeiten (Drucksache 17/5364) . 11624 D Sabine Zimmermann (DIE LINKE) . 11648 B Dr. Annette Schavan, Bundesministerin Sibylle Laurischk (FDP) . -

Drucksache 19/29025 19

Deutscher Bundestag Drucksache 19/29025 19. Wahlperiode 26.04.2021 Unterrichtung durch die Delegation der Bundesrepublik Deutschland in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates 2. bis 4. Sitzungswoche 2020 der Parlamentarischen Versammlung des Europarates Inhaltsverzeichnis Seite I. Reaktion der Versammlung auf die Covid-19-Pandemie ............. 2 II. Einführung von Hybrid- und Onlineformaten .............................. 3 III. Schwerpunkte der Sitzungen des Ständigen Ausschusses ............ 5 V. Ausschussmitgliedschaften der Delegationsmitglieder ................. 48 VI. Aktuelle Berichterstattermandate der Delegationsmitglieder ...... 52 VII. Verabschiedete Empfehlungen und Entschließungen ................... 54 Drucksache 19/29025 – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode I. Reaktion der Versammlung auf die Covid-19-Pandemie Die Parlamentarische Versammlung des Europarates (PVER) reagierte inhaltlich und organisatorisch auf die Co- vid-19-Pandemie. Sie nahm einen neuen Schwerpunkt in ihr Arbeitsprogramm auf und untersuchte die Auswir- kungen der Pandemie und der staatlichen Maßnahmen zu ihrer Eindämmung auf die Menschenrechte, die Rechts- staatlichkeit und das Funktionieren der Demokratie. Es wurden neue Berichterstattungen zu den Folgen der Pan- demie über die gesamte Breite der Zuständigkeit des Europarates vergeben1. Angesichts der mit der Pandemie verbundenen Hygienemaßnahmen und Reisebeschränkungen wurden virtuelle Sitzungsformate, zunächst für die Ausschüsse und Leitungsgremien, eingeführt. Die beiden für 20. bis -

Plenarprotokoll 16/63

Plenarprotokoll 16/63 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 63. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 9. November 2006 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag des Abgeord- Innovation forcieren – Sicherheit im neten Dr. Max Lehmer . 6097 A Wandel fördern – Deutsche Einheit vollenden Wahl der Abgeordneten Dr. Michael Meister (Drucksache 16/313) . 6099 A und Ludwig Stiegler in den Verwaltungsrat der Kreditanstalt für Wiederaufbau . 6097 B d) Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadt- Wahl der Abgeordneten Angelika Krüger- entwicklung: Leißner als ordentliches Mitglied und der Abgeordneten Dorothee Bär als stellvertre- – zu der Unterrichtung durch die Bun- tendes Mitglied der Vergabekommission der desregierung: Jahresbericht der Bun- Filmförderanstalt . 6097 B desregierung zum Stand der deut- Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- schen Einheit 2005 nung . 6097 C – zu dem Entschließungsantrag der Ab- Absetzung der Tagesordnungspunkte 14, 22, geordneten Arnold Vaatz, Ulrich 26 und 32 . 6098 C Adam, Peter Albach, weiterer Abge- ordneter und der Fraktion der CDU/ Änderung der Tagesordnung . 6098 D CSU sowie der Abgeordneten Stephan Hilsberg, Andrea Wicklein, Ernst Bahr (Neuruppin), weiterer Abgeordneter Tagesordnungspunkt 3: und der Fraktion der SPD zu der Un- terrichtung durch die Bundesregie- a) Unterrichtung durch die Bundesregierung: rung: Jahresbericht der Bundesre- Jahresbericht der Bundesregierung gierung zum Stand der deutschen zum Stand der deutschen Einheit 2006 Einheit 2005 (Drucksache 16/2870) . 6098 -

SOMMERFEST Björn Böhning Marco Bülow, Mdb Stephan Borghorst Dr

An die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion An die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der SPD-Bundestagsfraktion und der Abgeordnetenbüros An die Praktikantinnen und Praktikanten An Freundinnen und Freunde sowie Interessierte Niels Annen, MdB Klaus Barthel, MdB Denkfabrik in der SPD-Bundestagsfraktion Bärbel Bas, MdB Burkhard Blienert, MdB Marie-Luise Beck SOMMERFEST Björn Böhning Marco Bülow, MdB Stephan Borghorst Dr. Lars Castellucci, MdB Liebe Mitglieder sowie liebe Freundinnen und Freunde der Martin Delius Denkfabrik in der SPD-Bundestagsfraktion, Martin Deschauer Matthias Ecke Dirk Engelmann bei der kommenden Bundestagswahl kämpfen wir für einen echten Thomas Gehringer Alexander Geisler Politikwechsel. Vera Geisler Bevor wir uns jedoch alle in den Wahlkampf verabschieden, möchten Stephan F. Kuserau Uli Grötsch, MdB wir Euch und Sie Sebastian Hartmann, MdB Oliver Kaczmarek, MdB Ralf Kapschack, MdB am 21. Juni ab 18 Uhr zu unserem jährlichen Hendrik Kempt r2g-Sommerfest in das Restaurant „Der Thüringer“ einladen. Lars Klingbeil, MdB Dr. Bärbel Kofler, MdB (Mohrenstraße 64 in 10117 Berlin) Daniela Kolbe, MdB Simon Koschut Christine Lambrecht, MdB Wir möchten an diesem Abend auch die Gelegenheit nutzen, uns bei Prof. Karl Lauterbach, MdB allen zu bedanken, die uns als Denkfabrik unterstützt haben. Till Macher Hilde Mattheis, MdB Heiko Mau Wir freuen uns auf Euch und überraschende Gäste. Dr. Matthias Miersch, MdB Klaus Mindrup, MdB Dr. Rolf Mützenich, MdB Andrea Nahles, MdB Dietmar Nietan, MdB Elena Pieper Anmeldung mit Personenanzahl bitte unter: Florian Pronold, MdB Mechthild Rawert, MdB [email protected] Gerold Reichenbach, MdB Myriam Riedel Sönke Rix, MdB Friedrich Roll René Röspel, MdB Sarah Ryglewski, MdB Eure Denkfabrik Dr. Nina Scheer, MdB Dr. -

Wortprotokoll Der 70. Sitzung Tagesordnung

Protokoll-Nr. 18/70 18. Wahlperiode Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe Wortprotokoll der 70. Sitzung Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe Berlin, den 28. September 2016, 15:00 Uhr 10557 Berlin, Konrad-Adenauer-Str. 1 Paul-Löbe-Haus, Saal PLH E.300 Vorsitz: Michael Brand, MdB Tagesordnung - Öffentliche Anhörung Tagesordnungspunkt Seite 10 Öffentliche Anhörung zum Thema: Schutz von Menschenrechtsverteidigern 18. Wahlperiode Seite 1 von 63 Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe Mitglieder des Ausschusses Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder CDU/CSU Brand, Michael Frieser, Michael Fabritius, Dr. Bernd Kovac, Kordula Heinrich (Chemnitz), Frank Lengsfeld, Dr. Philipp Jüttner, Dr. Egon Steiniger, Johannes Pantel, Sylvia Vaatz, Arnold Patzelt, Martin Weiler, Dr. h.c. Albert Steinbach, Erika Zertik, Heinrich SPD Diaby, Dr. Karamba Erler, Dr. h.c. Gernot Finckh-Krämer, Dr. Ute Mützenich, Dr. Rolf Glöckner, Angelika Reichenbach, Gerold Heinrich, Gabriela Schulte, Ursula Schwabe, Frank Veit, Rüdiger DIE LINKE. Groth, Annette Hänsel, Heike Höger, Inge Jelpke, Ulla BÜNDNIS 90/DIE Koenigs, Tom Amtsberg, Luise GRÜNEN Nouripour, Omid Schulz-Asche, Kordula 18. Wahlperiode Protokoll der 70. Sitzung Seite 2 von 63 vom 28. September 2016 Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe Tagesordnungspunkt Sonderberichterstatter für die Situation von Öffentliche Anhörung zum Thema: Menschenrechtsverteidigern und - verteidigerinnen, seine Teilnahme leider Schutz von Menschenrechtsverteidigern kurzfristig aufgrund terminlicher Verpflichtungen abgesagt hat. Er ist zu Gesprächen nach Aserbaidschan gereist, Vors. Michael Brand (CDU/CSU): Liebe wofür wir Verständnis haben, weil er dort, Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie wie ich glaube, auch eine ganze Menge zu tun alle zur 70. Sitzung des Ausschusses für hat. Wir sind dankbar für die Gespräche, die Menschenrechte und humanitäre Hilfe, wir in Genf gemeinsam führen konnten. -

Plenarprotokoll 19/167

Plenarprotokoll 19/167 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 167. Sitzung Berlin, Freitag, den 19. Juni 2020 Inhalt: Tagesordnungspunkt 26: Zusatzpunkt 25: a) Erste Beratung des von den Fraktionen der Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU und SPD eingebrachten Ent- CDU/CSU und SPD eingebrachten Entwurfs wurfs eines Zweiten Gesetzes zur Umset- eines Gesetzes über begleitende Maßnah- zung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur men zur Umsetzung des Konjunktur- und Bewältigung der Corona-Krise (Zweites Krisenbewältigungspakets Corona-Steuerhilfegesetz) Drucksache 19/20057 . 20873 D Drucksache 19/20058 . 20873 B in Verbindung mit b) Erste Beratung des von der Bundesregie- rung eingebrachten Entwurfs eines Zwei- ten Gesetzes über die Feststellung eines Zusatzpunkt 26: Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und für das Haushaltsjahr 2020 (Zweites SPD: Beschluss des Bundestages gemäß Ar- Nachtragshaushaltsgesetz 2020) tikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grund- Drucksache 19/20000 . 20873 B gesetzes Drucksache 19/20128 . 20874 A c) Antrag der Abgeordneten Kay Gottschalk, Marc Bernhard, Jürgen Braun, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD: in Verbindung mit Arbeitnehmer, Kleinunternehmer, Frei- berufler, Landwirte und Solo-Selbstän- Zusatzpunkt 27: dige aus der Corona-Steuerfalle befreien Antrag der Abgeordneten Dr. Dirk Spaniel, und gleichzeitig Bürokratie abbauen Wolfgang Wiehle, Leif-Erik Holm, weiterer Drucksache 19/20071 . 20873 C Abgeordneter und der Fraktion der AfD: d) Antrag der Abgeordneten Caren Lay, Deutscher Automobilindustrie zeitnah hel- Simone Barrientos, Dr. Gesine Lötzsch, fen, Bahnrettung statt Konzernrettung, Be- weiterer Abgeordneter und der Fraktion richte des Bundesrechnungshofs auch in DIE LINKE: Clubs und Festivals über der Krise beachten und umsetzen die Corona-Krise retten Drucksache 19/20072 . -

ESI Newsletter 2/2021 2 April 2021 the Strangest Love Affair – Autocrats and Parliamentarians, from Berlin to Strasbourg Dear

ESI newsletter 2/2021 2 April 2021 The strangest love affair – autocrats and parliamentarians, from Berlin to Strasbourg Dear friends, In recent weeks, the unbelievable story of corruption of parliaments across Europe by the Caspian autocracy of Azerbaijan has created big waves in Germany. Suddenly Azerbaijan's rulers and their apologists' strange love for the oil-rich country in the Caucasus were debated in the Bundestag. The issue made the headlines of papers and television news. It was discussed on popular talk shows before millions of viewers. It played a role in the resignation of MPs from the governing CDU. It triggered a long-overdue debate on how to protect parliamentarians from being manipulated by determined autocracies. 2 FAZ: "What is the Azerbaijan connection? And who took part?" ESI has written about this scandal for a decade. We published many reports and more than two dozen newsletters. For years these had no impact. Until April 2017 this caviar diplomacy, which had led to the capture of Europe's leading human rights institution charged with defending the European Convention on Human Rights, was flourishing. It was simply too easy to bribe and seduce many of those parliamentarians Europeans had elected to represent them. Calling on the Council of Europe to act on the biggest scandal in its history: John Dalhuisen, Frank Schwabe, Gerald Knaus, Pieter Omtzigt (2017) In 2017 a bipartisan coalition of MPs from across Europe, led by Pieter Omtzigt from the Netherlands and Frank Schwabe from Germany, led the charge for an investigation of these serious allegations. It achieved the resignation of Pedro Agramunt, the president of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). -

The Committee on Human Rights and Humanitarian Aid 2 “The Concept of Human Rights Is One of the Greatest Achievements of Civilisation in Human History

The Committee on Human Rights and Humanitarian Aid 2 “The concept of human rights is one of the greatest achievements of civilisation in human history. Human rights are inalienable and apply to everyone – irrespective of gender, faith, race or political beliefs. This is what underpins the work of the German Bundes- tag’s Committee on Human Rights and Humanitarian Aid. We will continue to work towards ensuring a high level of respect for human rights around the world: that is our task and our obligation.” Gyde Jensen, FDP Chairwoman of the Committee on Human Rights and Humanitarian Aid 3 The German Bundestag’s decisions are prepared by its committees, which are estab- lished at the start of each elec- toral term. Four of them are stipulated by the Basic Law, the German constitution: the Committee on Foreign Affairs, the Defence Committee, the Committee on the Affairs of the European Union and the Petitions Committee. The Budget Committee and the Committee for the Rules of Procedure are also required by law. The spheres of respon- sibility of the committees essentially reflect the Federal Government’s distribution of ministerial portfolios. This enables Parliament to scruti- nise the government’s work effectively. The Bundestag committees The German Bundestag sets political priorities of its own by establishing additional committees for specific sub- jects, such as sport, cultural affairs or tourism. In addition, special bodies such as parlia- mentary advisory councils, The committees discuss and committees of inquiry or deliberate on items referred study commissions can also to them by the plenary. They be established.