Piano Di Gestione Annessi 8 Gennaio 2010

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Da Acquarossa Al Fronte Più Di Cento Anni Fa Covid-19, Intervista Al Medico Giuseppe Allegranza Emigrazione Bleniese E Ticinese

Mensile vallerano Maggio 2020 - Anno LI - N. 5 GAB - 6715 DONGIO - Fr. 5.– Una bella storia iniziata Da Acquarossa al fronte più di cento anni fa Covid-19, intervista al medico Giuseppe Allegranza Emigrazione bleniese e ticinese quiete degli ospedali di Acquarossa e Faido – dei quali è primario – per dare una mano nell’emergenza. “Quando mi hanno chiamato, sono stato contento. Già nei giorni pre- cedenti, vedendo l’evoluzione dei casi, quasi mi dispiaceva non poter essere d’aiuto. E quando poi sono arrivato a Locarno mi ha stupito come fossero riusciti a riorganizzare tutto in modo così rapido”. Molte incognite Poi, però, “è chiaro che questo virus ha qualcosa che spaventa, anzitutto i pazienti. In particolare il fatto che il suo decorso sia difficile da prevedere. E poi, come stiamo capendo col pas- sare del tempo, la polmonite è solo Verso il traguardo, il dr. Allegranza sulla Cima dell’Uomo foto Teto Arcioni uno dei suoi effetti: ci sono persone che sviluppano problemi al cuore, ai di Lorenzo Erroi e Red scorrere del tempo, l’intervista realizza- reni, embolie e trombosi. Mentre al- di Nivardo Maestrani ta dal collega Lorenzo Erroi al medico tri contagiati quasi non se ne accorgo- primario del nostro ospedale di valle, no”. Poi, dietro ai tubi e ai malanni, ai Come già lo scorso mese di aprile, anche Giuseppe Allegranza. numeri e alle complicazioni, ci sono Tra i ricordi della famiglia materna in questo mese stiamo vivendo all’inse- Redazione i singoli individui. “Una cosa che ho trovato la testimonianza del ma- gna dell’incertezza, sia personale sia per spaventa sempre è quando manca trimonio della zia Dora Fontana, ce- quanto riguarda la salute pubblica e il Chissà cosa dev’essere, fare il medi- il respiro. -

The Development of the Norway Spruce’S Forests in the Swiss Southern Alps

Research Collection Master Thesis On the processes and factors shaping the Norway spruce’s (Picea abies) forests in the Southern Swiss Alps An analytical and modelling approach to understand the effect of climate change and Rhododendrons on the Norway spruce stands Author(s): Guidotti, Andrea Publication Date: 2020 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-b-000438047 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Master’s Thesis in Environmental Sciences On the processes and factors shaping the Norway spruce’s (Picea abies) forests in the Southern Swiss Alps. An analytical and modelling approach to understand the effect of climate change and Rhododendrons on the Norway spruce stands. Author: Andrea Guidotti student ID no. 14-929-095 MSc Environmental sciences ETH Zürich [email protected] Supervisor: Dr. Monika Frehner ETH Zürich [email protected] Co-supervisors: Prof. Dr. Andreas Zischg University of Bern [email protected] Anne Herold Bonardi WSL Cadenazzo [email protected] Submission date: 18.05.2020 0 | 158 Front page picture: the sunrise sheds a light on a group of young Norway spruce trees. I took this picture from Cés, in Val Leventina (Ticino), in the Summer 2019. 1 | 158 “Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.” Aphorism by Ralph Waldo Emerson 2 | 158 Summary The Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) is one of the most important tree species in the Southern Swiss Alps, especially in the mountain forests which support an essential protective function on the infrastructures and settlements of the inner alpine valleys. -

Die Schreinerei Im Tessin

Über die beste Pizza lässt sich streiten. Über die beste Aussicht jedoch nicht. Frühling 2019 AL FRESCO pizze & risotti BRISSAGO PPAARKHOTEL BRENSCINO BRISSAGO Seit 1908, früher T +41 91 786 81 11 | [email protected] | brenscino.ch Extra-Ausgabe Die Faszination des nördlichen Tessins NaturNatur KulturKultur GeschichteGeschichte KulinarikKulinarik EventsEvents OTR BELLINZONA – das Tor zum Süden. So wurde der Ort bereits erkunden, vielleicht auch um nur über den bunten Markt am auf Themenwegen zur Erkundung von Natur und Kultur ein. im ausgehenden Mittelalter genannt, als am Fusse wichtiger Al- Samstag zu schlendern. Wir laden zudem dazu ein, die landwirtschaftliche, gastronomi- penpässe der Kern der Burganlage entstand, die heute als Castel- Der neue Basistunnel unterfährt die Leventina. Und damit ein sche und kulinarische Seite des Territoriums zu entdecken: Von grande bekannt ist und seit 2000 auf der Liste des Unesco-Welt- Territorium, das reich ist an Geschichte, Baudenkmälern und Käsereien in Airolo und Olivone bis zu den traditionellen Grotti kulturerbes steht. Tor zum Süden nennen die SBB heute den eindrücklicher Natur. Diese TZ-Sonderbeilage soll dazu beitra- und Weinkellereien. In Malvaglia im Bleniotal haben wir die be- Bahnhof von Bellinzona, der nach dem Ende 2016 eingeweihten gen, wieder einmal ein Auge auf diese Sehenswürdigkeiten zu kannte Köchin Meret Bissegger getroffen, die mit ihren “Tavola- Gotthard-Basistunnel der erste Halt für Zugreisende in Richtung richten, genauso wie auf das Bleniotal, Valle del sole genannt, te” und Kochkursen die naturnahe und gesunde Küche zelebriert. Süden ist. Der Basistunnel hat die Bahnfahrt von der deutschen das Sonnental, das sich von Biasca bis zum Lukmanier erstreckt. -

Possibilità Di Movimento a Malvaglia E Dintorni Per Bambini

Ufficio di promozione e di valutazione sanitaria Ufficio del medico cantonale – Servizio di medicina scolastica Primavera 2009 POSSIBILITÀ DI MOVIMENTO A MALVAGLIA E DINTORNI PER BAMBINI Il progetto "Movimento e gusto con l'equilibrio giusto!" è un'iniziativa promossa dall'Ufficio di promozione e di valutazione sanitaria e dall'Ufficio del medico cantonale (Servizio di medicina scolastica) del Cantone Ticino che intende promuovere un'alimentazione equilibrata e il movimento nei bambini formando i docenti e sensibilizzando i genitori. Questo documento è stato preparato dai promotori del progetto e contiene indicazioni riguardanti alcune possibilità di praticare attività fisica a Malvaglia e dintorni. Le infrastrutture, le associazioni, le società, i club, ecc., sono stati selezionati in base al pubblico destinatario (offerte per bambini) e alla vicinanza al Comune di Malvaglia. Questo non vuole essere un documento esaustivo. Le informazioni sono state infatti raccolte a partire dai siti dei Comuni. Le indicazioni contenute sono allo stato del 27 aprile 2009. Se siete a conoscenza di altre offerte di movimento per bambini nelle vicinanze di Malvaglia vi invitiamo a contattarci in modo da permetterci di migliorare e completare il documento per le prossime edizioni. Vi ringraziamo per la vostra collaborazione. Progetto: “Movimento e gusto con l’equilibrio giusto!” Capo progetto : Antonella Branchi Collaboratrici : Alessia Antonietti e Rubina Bianchetti Telefono: 091/814.30.46 – Fax: 091/825.31.89 Ufficio di promozione e di valutazione sanitaria, -

Blenio Mustèr Diga Luzzone

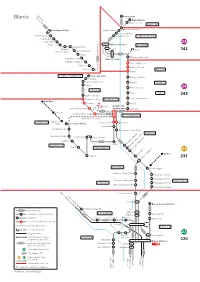

Disentis/ Pian Geirett Blenio Mustèr Diga Luzzone 35 Diga Luzzone 1 481 GHIRONE Ghirone, Aquilesco Lucomagno Passo Campo Blenio Ponte Semina Alpe Casaccia Sommascona CAMPO BLENIO Acquacalda 135 Pian Segno 24 Piansecco Olivone, Petullo OLIVONE Campra, Bivio Scona Campra, Scuole 243 centro nordico Monti di Sacco Piera 131 Olivone, Municipio Camperio, Alta 36 Olivone, Posta Camperio, Ospizio 1 Ponto Aquilesco Pianezza Aquila, Cresedo Larescia AQUILA Aquila PONTO VALENTINO Ponto Valentino Dangio, Chiesa Fontana Traversa (Marolta) Dangio DANGIO Castro Torre, Portera 24 34 CASTRO 1 Torre TORRE 242 Castro, Molino Torre, alla Baracca Prugiasco, Valle PRUGIASCO Pian Nara Prugiasco Grumo Scuole Acquarossa- Bivio per Leontica Comprovasco Lottigna Cancori 131 131 Comprovasco, Piazza 134 ACQUAROSSA Via Bosco-Ciossera LEONTICA Seggiovia Casa Anziani Ospedale Nara Leontica, Chiesa Roccabella Combrescherio Corzoneso Piano, Bivio DONGIO Cumiasca, Chiesa Corzoneso Sasso Rorina 13 Campiroi 133 1 Scaradra Dongio, Piazza CUMIASCA Dongio, Municipio Cortia CORZONESO Dongio, Industrie 23 Marogno Dagro Valasci 231 Motto-Ludiano LUDIANO 2 3 Filovia Dagro 1 Ludiano, Piazza Fiera Malvaglia, Rongie Malvaglia, Orino Semione, Municipio MALVAGLIA SEMIONE Brenno Malvaglia, Chiesa Semione, Cantonetto Malvaglia, Brugaio Airolo–Basilea/Zurigo Loderio, Grotto 1 Faido/Airolo 13 Loderio Biasca, Centro Sportivo Centrale d’Esercizio 30 Linea regionali 1 131 Vallone POLLEGIO Via ai Grotti Fermata in una sola direzione IR Mulino Capolinea Piazza Pasquerio Al Ponte 2 Municipio -

Informative Guide to Doing Business in Canton Ticino

Informative Guide to Doing Business in Canton Ticino Economic Promotion Office Sezione della promozione economica Viale Stefano Franscini 17 - CH - 6501 Bellinzon a Phone: +41 (0)91 814 35 41 Fax: +41 (0)91 814 44 57 Email: [email protected] www.copernico.ch Republic and Canton Ticino Department of finance and economy Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell’economia Economic Promotion Office Sezione della promozione economica Viale Stefano Franscini 17 – CH- 6501 Bellinzona Phone +41 (0)91 814 35 41 Fax +41 (0)91 814 44 57 E-mail [email protected] www.copernico.ch Summary Chp. 1 Introduction Part 1 Economic Promotion of the Canton of Ticino 5 2 The Canton of Ticino in Figures 6 Chp. 2 Labour Market Part 1 Work Conditions 11 2 Work Permits for Foreign Workers 13 Chp. 3 Education, Research and Development Part 1 Universities and Schools of Applied Sciences 17 2 Work Permits for Foreign Workers 19 Chp. 4 Establishing a New Business Part 1 Energy and Water 25 2 Real-Estate Market 26 3 Industrial Zones 29 4 Associations 31 5 Arbitration and Conciliation for Companies 33 6 Simplified Customs Procedures and Customs Duties 34 7 Technical Obstacles to Trade and Insurance Coverage of Export Risks 36 Chp. 5 Taxes Part 1 Corporate Law 39 2 Direct Taxes: Individuals 43 3 Direct Taxes: Corporate entities 44 4 Indirect Taxes 46 Chp. 6 State Financial Support Part 1 Cantonal Incentives to Companies 49 2 Federal Incentives 50 3 Employment and Training Incentives 52 Disclaimer Content of this document The contents of this guide are provided solely for information purposes. -

Rebuilding the Rhaeto-Cisalpine Written Language: Guidelines and Criteria

Rebuilding the Rhaeto-Cisalpine written language: guidelines and criteria. Part III. Morphology, II: adjectives, pronouns, invariables Claudi Meneghin Institud de studis Rhaeto-Cisalpins <[email protected]> Abstract This paper is the third one of a series aimed at reconstructing a unitary Rhaeto-Cisalpine written language, including ISO 639-3 Piedmontese, Lig- urian, Lombard, Emilian-Romagnol, Venetan, Ladin, Romansh, Istriot and Friulian. Following the assumptions and the conclusions of Part I we deal with the morphology of the adjective, adverb and invariables in the Padanese varieties. Keywords: Rhaeto-Cisalpine, Padanese, written language, parts of the speech, morphology, Piedmontese, Ligurian, Lombard, Emilian-Romagnol, Venetan, Ladin, Romansh, Istriot, Friulian, classical and ancient Lombard. Received: 25.ii.2009 – Accepted: 25.x.2009 Table of Contents 1 Introduction 2 The adjective: making up the feminine inflexion 3 The demonstrative pronoun/adjective 4 The possessive pronoun/adjective 5 Relative and interrogative pronouns/adjectives 6 Indefinite pronouns/adjectives 7 The numerals 8 The adverb 9 Prepositions 10 Conjunctions Appendix Acknowledgements References 37 Ianua. Revista Philologica Romanica ISSN 1616-413X Vol. 9 (2009): 37–94 http://www.romaniaminor.net/ianua/ c Romania Minor 38 Claudi Meneghin 1 Introduction This paper is the third one of a series aimed at reconstructing a unitary written- language system for the Rhaeto-Cisalpine (or Padanese) domain. The general framework we are working in is described in part I (Meneghin 2007) and II (Meneghin 2008) of this work; as far as specifically morphological issues are concerned, the reader is specifically referred to the introduction of Part II. This paper deals with matters related to the morphology of adjectives, pronouns and invariables in the Padanese varieties. -

Venti Inverni Di Apertura Per La Sanità in Ticino Per Il Passo Del Lucomagno, Un’Esperienza Positiva Quale Futuro Per Gli Ospedali Di Valle?

Mensile vallerano Luglio 2020 - Anno LI - N. 7 GAB - 6715 DONGIO - Fr. 5.– Il dopo COVID-19 Venti inverni di apertura per la sanità in Ticino Per il Passo del Lucomagno, un’esperienza positiva Quale futuro per gli ospedali di valle? 18 agosto 2000: costituzione dell’As- sociazione Pro Lucomagno Scriveva Taddei: “Del problema dell’apertura invernale o perlome- no di un’apertura prolungata si parlava già da qualche tempo, spe- cialmente oltre il Passo. Per quanto concerne il nostro Cantone questa proposta ha preso concretezza solo a partire dal 1998 e più precisamen- te con la costituzione da parte del Dipartimento del Territorio (DT) di una speciale commissione deno- minata “Gruppo di lavoro per l’a- nalisi preliminare della fattibilità di un’apertura invernale prolungata di prova del Passo nel corso dell’in- verno 1999/2000”. Prova che sareb- be poi stata estesa per un periodo di Davide Buzzi Il Passo del Lucomagno, uno tra i passi più belli in Svizzera Foto Luca Solari cinque anni. A comporre il gruppo di lavoro c’erano Denis Rossi della di Sebastiano Martinoli (*) chiamo qua sotto una riflessione del pro- di Mara Zanetti Maestrani menti – sono le cronache della “Voce Divisione cantonale delle costru- e Tiziana Mona (**) fessor dr.Sebastiano Martinoli, primo fir- di Blenio”: la prima è firmata da Er- zioni, Vito Rossi della Sezione fore- matario dell’Iniziativa per cure mediche melindo Taddei ed è apparsa sul nu- stale, Lorenzo Besomi dell’Ufficio e ospedaliere di prossimità, e di Tiziana Vent’anni di apertura invernale del mero di settembre del 2000 in prima protezione della Natura e Luciano L’emergenza coronavirus è passata, tutto Mona, presidente dell’Associazione per Passo del Lucomagno ricorrono pro- pagina con il titolo “Costituita l’Asso- Fieschi, capo comando Piazza d’ar- o quasi sta rientrando nella normalità gli ospedali di valle. -

COMUNICATO STAMPA 21 Ottobre 2020 Nuova Filiale in Partenariato a Fine Novembre

COMUNICATO STAMPA 21 ottobre 2020 RetePostale: servizio postale a Malvaglia Nuova filiale in partenariato a fine novembre La filiale postale di Malvaglia, nel Comune di Serravalle, verrà sostituita da una filiale in partenariato entro fine anno. L’offerta postale verrà assicurata dalla Boutique Stella Alpina, nelle immediate vicinanze del Municipio. Qui la clientela ritroverà praticamente l’intera offerta postale di cui tradizionalmente fa richiesta. Fino all’introduzione della nuova soluzione, la filiale attuale continuerà la sua attività senza modifiche. Nell’ambito della strategia 2017-2020 per la rete postale, la Posta è da tempo in contatto con le autorità comunali di Serravalle allo scopo di valutare possibili alternative per l’offerta di servizi postali. La sede di Malvaglia rileva infatti da anni una diminuzione delle operazioni effettuate agli sportelli, particolarmente accentuata per quanto concerne l’impostazione di pacchi e lettere. La Posta ha dunque sottoposto alle autorità comunali soluzioni atte a garantire un’offerta postale di qualità sul lungo periodo, decidendo infine di optare per l’implementazione di una filiale in partenariato. Entro la fine del mese di novembre la popolazione delle frazioni di Malvaglia, Semione e Ludiano ritroverà l’ampia gamma di servizi postali in via Orino 2, grazie alla collaborazione con un commercio locale, idealmente situato e facilmente accessibile. Presenza fisica della Posta e servizi assicurati Grazie alla collaborazione con la Boutique Stella Alpina, che si affaccia sulla piazza che ospita il Municipio e la chiesa di San Martino, i servizi postali saranno a disposizione dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. -

A Drive Across the Gothard

A drive across the Gothard Autor(en): [s.n.] Objekttyp: Article Zeitschrift: The Swiss observer : the journal of the Federation of Swiss Societies in the UK Band (Jahr): - (1971) Heft 1627 PDF erstellt am: 04.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-690385 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Che Siüiss Obseroer Founded in 1919 by Paul F. Boehringer The Official Organ of the Swiss Colony in Great Britain Vol. 57 No. 1627 FRIDAY, 12th NOVEMBER, 1971 A DRIVE ACROSS THE GOTHARD V ^ Vv /< mzcfer has sen/ as /he /oZZowin«? varied aspects. The gorge becomes Descending from the Luckmanier Pass acco««/ o/ a 77-m/Ze /'onrney across narrower and the valley wilder and This the /he Grisons a/G /he Fessln. -

BLENIO Da Una Strategia Di Sviluppo a Una Risorsa Operativa a Supporto Del Territorio

MASTERPLAN VALLE DI BLENIO Da una strategia di sviluppo a una risorsa operativa a supporto del territorio Raffaele De Rosa, Direttore ERS-BV Centovalli, 21 febbraio 2019 Dante Caprara, Resp. Antenna Valle di Blenio Agenda La Valle di Blenio Dal Masterplan all’Antenna ERS-BV per la Valle di Blenio La progettualità della Valle di Blenio (esempi concreti) La Valle di Blenio Si estende dal Passo del Lucomagno (1'914 m) fino a Biasca in direzione della Valle Riviera La Valle di Blenio 3 Comuni: • Comune Blenio (superficie: ca. 22’200 ha) Aggregazione 2006 ex comuni di Torre, Aquila, Olivone, Campo Blenio e Ghirone • Comune Acquarossa (superficie: ca. 6’600 ha) Aggregazione 2004 ex comuni di Castro, Corzoneso, Dongio, Largario, Leontica, Lottigna, Marolta, Ponto Valentino e Prugiasco • Comune Serravalle (superficie: ca. 10’000 ha) Aggregazione 2011 ex comuni di Malvaglia, Ludiano, Semione Popolazione residente permanente (2017) TOTAL 5’747 Blenio 1’826 Acquarossa 1’850 Serravalle 2’071 16'000 14'000 12'000 L 10'000 B PRP al 31.12 R 8'000 6'000 4'000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 L-; B=; R+ Dati USTAT Aziende per settore economico (2016) TOTALE 547 Settore primario 125 Settore secondario 107 Settore terziario 315 Ticino Primario Valle di Blenio 3.0% Secondario Terziario 24.0% 16.0% 56.0% 20.0% 81.0% Dati USTAT Addetti per settore economico (2016) TOTAL 2031 Settore primario 325 Settore secondario 591 Settore terziario 1115 Valle di Blenio Ticino Primario 2% Secondario Terziario 16% 22% 55% 29% 76% Dati -

Agreement Between the European Community and the Swiss

L 136/2 EN Official Journal of the European Union 30.5.2009 AGREEMENT between the European Community and the Swiss Confederation amending the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as ‘the Community’, and THE SWISS CONFEDERATION, hereinafter referred to as ‘Switzerland’, hereinafter together referred to as ‘the Parties’, WHEREAS the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products, hereinafter referred to as ‘the Agreement’, entered into force on 1 June 2002. WHEREAS Article 6 of the Agreement sets up a Joint Committee on Agriculture, which is responsible for the administration of the Agreement and its good functioning, hereinafter referred to as ‘the Committee’. WHEREAS Article 11, in conjunction with Article 5(2), lays down that the Committee may decide to amend Annexes 1 and 2 and the Appendices to the other Annexes, other than Annexe 11. Since the entry into force of the Agreement, the Committee has decided on a number of amendments for administering the Annexes to the Agreement and their Appendices, particularly in order to take account of the updates and adjustments required to deepen bilateral relations as provided for by the Agreement. WHEREAS certain updates and adjustments required in order to take account of the evolution of Community and Swiss laws go beyond the empowerment granted to the Committee. It is therefore necessary to modify the Annexes to the Agreement and to extend the empowerment of the Committee by replacing Article 11, in order to facilitate further updates and adjustments to the Annexes to the Agreement.