Information to Users

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Worktext Audio Script Lección 1

worktext audio script Lección 1 CONTEXTOS Ahora escucha Vas a escuchar un discurso de Soledad Práctica Morales, una activista preocupada por el medio ambiente. Antes de escuchar, marca las palabras y frases que tú crees 1 Escuchar Mientras escuchas estas oraciones, anota que ella va a usar en su discurso. Después marca las los sustantivos que se refieren a las plantas, los animales, palabras y frases que escuchaste. la tierra y el cielo. Les vengo a hablar hoy porque aunque espero que el futuro 1. Mi novio siempre me compra flores para nuestro sea color de rosa, temo que no sea así. Vivimos en esta tierra aniversario. (/) de preciosos recursos naturales: nuestros ríos, de los cuales 2. Cuando era pequeño jugaba con mi perro todo dependemos para el agua que nos da vida, el aire que el tiempo. (/) respiramos, los árboles que nos protegen, los animales, cuyas 3. En los desiertos casi no hay hierba. (/) vidas están entrelazadas con nuestras vidas. Es una lástima 4. Algunos científicos dicen que la temperatura del sol que no apreciemos lo mucho que tenemos. va a aumentar en los próximos años. (/) Es terrible que haya días con tanta contaminación del aire 5. Hoy día, en Latinoamérica hay seis especies de que nuestros ancianos se enferman y nuestros hijos no tortugas marinas en peligro de extinción. (/) pueden respirar. La tala de árboles es un problema grave… 6. Durante la tormenta, las nubes grises cubrían toda hoy día, cuando llueve, el río Cauca se llena de tierra porque la ciudad. (/) no hay árboles que aguanten la tierra. -

Émile Zola: El Olor De La Tierra

Émile Zola: el olor de la tierra A poco más de cien años de la muerte de Émile Zola, su obra es más citada que leída. Los “Rougon Macquart”, sin embargo, merecen una buena inmersión, y en su compleja arquitectura figuran bloques como “Germinal” o “La bestia humana”, que están entre las mejores novelas francesas de todos los tiempos. Texto: Carles Barba De los cinco colosos que sustentan el edificio de la gran novela realista francesa (Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola y Proust), el penúltimo ha sido durante el siglo XX el menos leído y el más cuestionado. Ya Gide se dolía del hecho en una anotación de su Diario: “Considero el descrédito actual de Zola como una monstruosa injusticia que no honra a los críticos de hoy en día. No ha habido novelista más personal ni más representativo”. Tal negligencia contrastaría con el papel central que jugó Zola en su propia época como chef d’école del movimiento naturalista (aglutinando a su alrededor a colegas como Maupassant, Huysmans o Céard) y con la enorme influencia que sus ideas y su obra tuvieron en otras literaturas coetáneas; en particular, sobre la española y catalana. En efecto, narradores del fuste de Pardo Bazán, Clarín, Galdós y Blasco Ibáñez absorbieron a su modo las teorías deterministas defendidas por el francés en su manifiesto La novela experimental (1880) y, en Catalunya, Narcís Oller recabó de él un prólogo militante para su relato La papallona . El naturalismo zolesco irradiará también hacia Estados Unidos y Rusia, y la complacencia en la descripción de lo bajo y ruin se reflejará lo mismo en los novelones de un Thomas Wolfe o un Frank Norris que en los amplios frescos sociales surgidos al calor de la Revolución de 1917. -

LA RECEPCIÓN DE LAS NOVELAS DE ZOLA Y DE PARDO BAZÁN EN LA PRENSA ESPAÑOLA DE LA ÉPOCA František Dratva

LA RECEPCIÓN DE LAS NOVELAS DE ZOLA Y DE PARDO BAZÁN EN LA PRENSA ESPAÑOLA DE LA ÉPOCA František Dratva Abstract: The article deals with the reception of Émile Zola's novels and Emilia Pardo Bazán's Los pazos de Ulloa in Spanish press in the late nineteenth century. In each case, five articles were taken as a source and the intention was to reflect the most important opinions and their developments. Keywords: Émile Zola; Emilia Pardo Bazán; Naturalism; Reception; Press. Resumen: El artículo analiza la recepción que tuvieron en los periódicos españoles de finales del siglo XIX las novelas de Émile Zola y Los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. En cada caso se han tomado como fuente cinco artículos y se ha pretendido reflejar las opiniones más relevantes y la evolución de las mismas. Palabras clave: Émile Zola; Emilia Pardo Bazán; Naturalismo; Recepción; Prensa. 1. Nota introductoria En el presente trabajo se analizará cómo fueron recibidas en España las novelas de Émile Zola durante el periodo comprendido entre 1882 y 1890, y cómo fue acogida la novela Los pazos de Ulloa en los años 1886 y 1887. En el primer caso se tomarán como base los artículos publicados en el periódico El Imparcial —para mostrar la evolución y divergen- cia de las opiniones en la misma publicación—; en el segundo se recurrirá a los artículos aparecidos en El Liberal, La Dinastía, La Ilustración Ibérica y Galicia. Todas las reseñas han sido consultadas en la página web de la Hemeroteca Virtual, que forma parte de la Bi- blioteca Nacional de España. -

BVCM007219 Flechas De Amor. Cuatro Años De Cartas De Amor

Datos técnicos: Coordinación Técnica: Unidad de Animación y Desarrollo Integral (UADI) Servicio Regional de Bienestar Social Consejería de Familia y Asuntos Sociales Comunidad de Madrid Diseño y maquetación: Javier Rodríguez Vega Tirada: 1.000 ejemplares Depósito legal: M - 1090 - 2011 Imprime: B.O.C.M. PRÓLOGO El libro que tiene ahora entre sus manos,” FLECHAS DE AMOR”, recopila los textos de nuestros queridísimos y queridísimas ganadores y finalistas de las cuatro últimas ediciones del concurso de” Cartas de Amor y Piropos para Mayores” que, que anualmente y desde 2003, convoca el Servicio Regional de Bienestar Social, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Co- munidad de Madrid, para los socios y usuarios de sus Centros y Residencias de Mayores. Un primer volumen en 2007 titulado “TODA UNA VIDA…”, selló el com- promiso de recoger periódicamente, las cartas y piropos premiados en este ya tradicional concurso. Este segundo volumen, que hemos llamado “FLE- CHAS DE AMOR”, es el nuevo título que da el siguiente paso hacia lo que esperamos llegue a ser una preciosa y emotiva colección de sentimientos de amor desde la visión de nuestros Mayores, acumulados en su larga tra- yectoria vital. Cupido, dios de los enamorados en la tradición romana, al que se le adjudica la creación de amores y pasiones entre los mortales, es representado por un niño alado, armado de arco, disparando con los ojos cubiertos por una venda; esa figura ha llegado hasta nosotros como la imagen del amor que alejado de razonamiento alguno, nos lanza, afortunadamente para nosotros, sus flechas; las mismas que dieron origen a aquella famosa canción que popularizara nuestra querida y entrañable cantante Karina en los años 60. -

Redalyc.Empate, Conflicto E Incertidumbre

Desacatos ISSN: 1607-050X [email protected] Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social México Crespo, José Antonio Empate, conflicto e incertidumbre Desacatos, núm. 24, mayo-agosto, 2007, pp. 181-194 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Distrito Federal, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13902409 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto COMENTARIO Empate, conflicto e incertidumbre José Antonio Crespo os artículos reunidos en este número relatan, las condiciones de equidad, limpieza e imparcialidad sean ana lizan y reflexionan sobre una elección presi - tales que el veredicto oficial, que da como ganador a uno Ldencial, la primera después de varias décadas, de los contendientes, sea aceptado por la totalidad de la celebrada bajo un gobierno distinto al Partido Revolucio- ciudadanía, independientemente de cuál haya sido su pre - nario Institucional ( PRI ), que no logró su propósito fun- ferencia. El consenso electoral está asociado a la certeza, damental: el consenso electoral. El consenso electoral no uno de los ejes rectores de los comicios establecido por se refiere, como muchos llegan a creer, a que todos los la Constitución. Lo anterior es justo lo que no ocurrió electores hayan votado por el mismo candidato que, evi - en 2006, y en esa medida la elección fue un fracaso. Eso, dentemente, resultaría el ganador indiscutible. -

José Antonio Vila Sánchez

El estilo sin sosiego. La génesis de la poética integradora de Javier Marías: 1970-1986 José Antonio Vila Sánchez TESI DOCTORAL UPF / 2015 DIRECTOR DE LA TESI Dr. Domingo Ródenas de Moya DEPARTAMENT D’HUMANITATS A mis padres AGRADECIMIENTOS Esta tesis doctoral debe inmesamente a Domingo Ródenas de Moya, sin cuyo apoyo, ánimos, paciencia, meticulosidad, riguroso sentido crítico y sugerencias, no hubiera sido posible llevar a cabo el proyecto. Gracias también a Javier Marías que tuvo la amabilidad de recibirme y atender a mis preguntas. 5 RESUMEN Español La tesis analiza el contexto histórico y estético desde el cual situar la complejidad de la escritura literaria de Javier Marías. Se centra en los años formativos del novelista y propone una reconstrucción de los elementos genéticos de su poética literaria. La tesis consta de dos partes diferenciadas. En la primera de ellas se abarca el periodo 1970- 1975. Se estudia ahí el campo literario español de los años finales del franquismo y se muestra cómo las publicaciones del autor en ese tiempo son una consecuencia y a la vez una reacción a las transformaciones que se vivieron en España. En la segunda parte, se analizan las tres novelas publicadas por Marías entre 1975 y 1986, constatando cómo en su obra se armonizan elementos eminentemente narrativos con el rigor estilístico propio de la alta literatura, dando lugar a la «poética integradora» que ha definido su obra de madurez. English This thesis analyzes the historical and esthetical context in which to pinpoint the complexity of Javier Marías’ literary writing. It focuses on the novelist’s formative years and proposes a reconstruction of the genetical elements of his literary poetics. -

Tres-Cuadros.Pdf

EN LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, EL ECIJANO BENITO MAS Y PRAT, BAJO EL TITULO DE TRES CUADROS NATURALISTAS, EN DOS PARTES, LOS PUBLICÓ CON FECHA 30 DE AGOSTO Y 8 SEPTIEMBRE 1885. Agosto 2019 Ramón Freire Gálvez. Ya hemos dicho en más de una ocasión, que este ilustre ecijano escribió sobre diversos temas. Costumbrista al máximo, fueron muchos sus artículos que se publicaron en el siglo XIX, sobre todo en La Ilustración Española y Americana, que yo he me propuesto rescatar. En esta ocasión, en dos partes, escribe sobre el naturalismo, razonando sus teorías y con la calidad a que nos tiene acostumbrados y que decía así: TRES CUADROS NATURALISTAS. I. El deseo de erigirse en pontífices de escuelas literarias, de elevarse sobre los demás, de dictar leyes y de imponer guetos, ha llevado a muchas eminencias a tan enrarecidas atmósferas, que ellos han respirado con dificultad, y sus seguidores se han asfixiado, sin ganar el difícil Tabor de sus maestros. Racine y sus discípulos fatigaron al cabo a los espectadores, extremando los moldes clásicos; Góngora y los suyos involucraron la rica habla castellana, hasta el punto de hacer nacer la cultalatiniparla, y Goethe y Byron hicieron una colonia de plañideras desesperadas de los poetas y noveladores de su tiempo. Algo semejante acontece hoy en lo que a la literatura naturalista se refiere, y es preciso no entregarse a lamentables entremos. La tendencia naturalista, como la clásica y la romántica, puede traer, erigida en intransigente sistema, una decadencia tanto más sensible cuanto que habrá de estar en razón directa de los fines fatalistas y sensuales que forman su carácter distintivo en la actual etapa, notándose ya su huella, grafica, sí, pero dura y grosera a la vez, hasta en los dominios de las musas. -

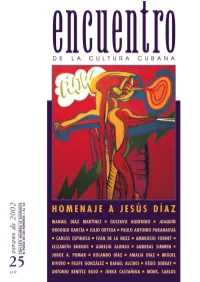

Int Encuentro 25 A1-X

REVISTA introducción • 3 ■ Homenaje a Jesús Díaz ■ jesús / Manuel Díaz Martínez • 7 jesús díaz: ilusión y desilusión encuentro Gustavo Guerrero • 10 DE LA CULTURA CUBANA jesús díaz: la intensidad de lo cotidiano Joaquín Ordoqui García • 19 Director Fundador concurrencias de jesús díaz / Julio Ortega 24 Jesús Díaz † • diálogo y contemporaneidad en el cine Directores de jesús díaz / Paulo Antonio Paranaguá • 28 Manuel Díaz Martínez Rafael Rojas un dramaturgo de obra breve / Carlos Espinosa • 34 el intelectual, el corazón y la piel Redacción Iván de la Nuez • 39 Velia Cecilia Bobes Elizabeth Burgos jesús en la memoria / Ambrosio Fornet • 42 Josefina de Diego la carta que nunca te envié / Elizabeth Burgos • 51 Carlos Espinosa pensando en jesús, ausente ya / Aurelio Alonso 62 Antonio José Ponte • tras la muerte de jesús díaz / Andreas Simmen • 65 Edita jesús, el cubano perfectible / Jorge A. Pomar 69 Asociación Encuentro • de la Cultura Cubana mi hermano jesús: ráfagas de la memoria c/ Infanta Mercedes 43, 1º A Rolando Díaz • 75 28020 • Madrid alguien especial / Amalia Díaz • 83 Tel.: 91 425 04 04 • Fax: 91 571 73 16 correspondencia personal / Miguel Rivero • 85 E-mail: [email protected] lo que retengo / Felipe González • 91 Colaboradores José Antonio Aguilar • Carlos Alberto Aguilera • Eliseo Alberto • carta / Rafael Alcides • 93 Rafael Alcides • Ramón Alejandro • Carlos Alfonzo † • Rafael Almanza • Aurelio Alonso • Eliseo Altunaga • Diana Álvarez • Lourdes Arencibia • Alejandro Anreus • Armando Añel • Uva de Aragón • Helena Araújo • fiel a sí mismo / Régis Debray • 95 Jorge Luis Arcos • Gastón Baquero † • Carlos Barbáchano • Jesús J. Barquet • Víctor Batista • José Bedia • Francisco Bedoya † • Antonio Benítez Rojo • Beatriz Bernal • Marta Bizcarrondo • jesús en dos momentos / Antonio Benítez Rojo • 96 Juan Antonio Blanco • María Elena Blanco • Astrid Böhringer • Atilio Caballero • Madeline Cámara • Wilfredo Cancio • Jorge Castañeda • Miguel Ángel Centeno • Mons. -

Peña Y Goñi Et Zola: Une Preuve De Gratitude Intellectuelle

PENAYGONI ET ZOLA: UNE PREUVE DE GRATITUDE INTELLECTUELLE ENCARNACIÓN MEDINA ARJONA Universidad de Cádiz RESUMEN Antonio Peña y Goñi ha sido siempre reconocido como discípulo de la escuela naturalista. Sus crí- ticas musicales y sus obras literarias están marcadas por continuas referencias a Emile Zola. Recorriendo su trabajo de una y otra índole, reunimos en él las pruebas de una devoción inquebrantable al maestro fran- cés. A este propósito presentamos una carta inédita dirigida a Zola en 1892, en la que el musicólogo vasco le manifiesta su admiración y aprovecha para mostrarle su gratitud intelectual. Palabras clave: Peña y Goñi, Zola, naturalismo, recepción, correspondencia. RÉSUMÉ Antonio Peña y Goñi fut toujours reconnu comme disciple de l'école naturaliste. Ses critiques de musique et ses oeuvres littéraires sont parsemées de références à Emile Zola. Tout en parcourant son tra- vail sous ces deux facettes, nous y rassemblons les preuves d'un dévouement inébranlable envers le maî- tre français. A cette occasion nous proposons la lecture d'une lettre inédite, adressée à Zola en 1892, où le musicologue basque lui manifeste son admiration et en profite pour lui prouver sa gratitude intellectuelle. Mots-clés: Peña y Goñi, Zola, naturalisme, réception, correspondance. ABSTRACT Antonio Peña y Goñi has always been recognised as a disciple of the Naturalist school. His music critiques and literary works are marked by the continual references to Emile Zola. Looking through any of his works, we find they all possess evidence of his unshakeable devotion to the French master. With this in mind, we present a previously unpublished letter to Zola in 1892, in which the Basque musicologist shows Keywordshis admiratio: Peñn ana yd Goñitakes, thZolae opportunit, Naturalismy t,o Receptiondemonstrat, e Correspondenceto him his intellectua. -

Respuestas Provida a Argumentos Proelección

1 Randy Alcorn Respuestas Provida a Argumentos Proelección AMPLIADO Y ACTUALIZADO 2 “Si en su biblioteca usted sólo tiene espacio para un único libro provida, asegúrese de que sea éste” —GEORGE GRANT “Respuestas Provida a Argumentos Proelección entrega respuestas actualizadas para las preguntas difíciles. Corre el delgado velo de los ‘derechos y elecciones’ con la verdad acerca de cómo los abortos son comercializados a la nación y a las mujeres que están viviendo un embarazo no deseado. Todo lector debiera regalarlo a sus conocidos, de modo que éstos pudieran comprender la verdad acerca del aborto. Este libro es una lectura obligatoria para todo ciudadano de nuestra nación —sea provida o proelección”. — CAROL EVERETT, ex propietaria de una clínica de aborto y autora de Dinero de Sangre: Haciéndose Rico Con el Derecho de una Mujer a Elegir. “Este libro debiera poner fin de una vez por todas al debate que existe en torno al aborto en este país. Probablemente no lo logrará, pero debiera hacerlo. Su lógica es invulnerable; su investigación es impecable; y su alcance es monumental. Simple, precisa y objetivamente, Randy Alcorn da respuesta a todo argumento que pudiera posiblemente ser planteado por los defensores del aborto. Si en su biblioteca usted sólo tiene espacio para un único libro provida, asegúrese de que sea éste”. —GEORGE GRANT, director ejecutivo de Legacy Communications; autor de Grandes Ilusiones: El Legado de Planificación de la Familia. “Nunca me había encontrado con un libro que hubiera hablado a mi corazón de la manera que éste lo hizo. No podía soltarlo. Lo leí en un solo día, pero estaré repasándolo una y otra vez. -

Essays Theory Debate Clues and Sources

Number 14 Sept. -Nov. 1980 ESSAYS Marshall C. Eakin R ace and Ideology in Gra\a Aranha's Canaii Jua n Epple Eugenio Cambaceres y el Naturalismo en Argentina ]. M. Sobre Literature, Dig lossia, Dictatorship: T he Case of Cata lo nia THEORY J a ime Concha Michel Foucault y las ciencias humanas DEBATE Edward Baker . Pa inting the News: Picasso's Guernica. R ene J ara R eading the News in Pa inting: Picasso's Guernica CLUES AND SOURCES Lily Litvak La Buena N ueva: Periodicos Libertarios Espafioles Cultura proletaria y Difusi6n del Anarquismo 1883- 1913 · Carmen R amos Escandon The Novel o f P orfirian Mexico: A Histo ri an's Source. P roblems a nd Methods Hugo Achugar Modernizaci6n y Mitificaci6n: El li rismo criollis1a en el uruguay rn tre 1890 y 1910 EDITORIAL BOARD Rcni· Jara. Managing FditOJ Pall i< ia Burg. ExcctHiH· St'CJTtan Fd" ard lbkt·1 Ronald \\'. Sou'>a Russell C. I Limilton :'\ ichol;i-, Spada<< in i :\rt urn '.\fadrid Cons1a11n· Su Iii\ a11 .\n1onio Ramos-C;!',gii11 Hern;'m \'idal I k;1na Rodi igtH'/ :\111hom :'\. L1ha1t'a'> rlH· journal'-, !01rnat \\ill undngo a -,lighl changt' bt'ginning wi1h \'olume I\'. II will havt'a nt'w hcading-··Th<'ol\"-and will-,11t'ng1ht·n !he "Review :\1 ti< !es" '>t'< I ion. The tornH'l will inco1 prn alt' pi<Tt·s dt'al ing with I ht•on·1 i < a I and lllt't hodolog i< a 1 pro blt·ms !Tl a Icd Io I he t olll Jwl t'lH t' and pn!OJmall<t' ot li1t'1an nili<i'>lll and JHH'lic-,; lht' con!igu1ation ot \arious con1t·rnporal\ <lili<al 1n·1Hb; and tht' t'Xamination ot kn \\Olds. -

Review/Reseña from National Icons to Oblivion: the Story of Popular

Vol. 4, No. 3, Spring 2007, 260-267 www.ncsu.edu/project/acontracorriente Review/Reseña Alejandra Laera. El tiempo vacío de la ficción: las novelas argentinas de Eduardo Gutiérrez y Eugenio Cambaceres. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004 From National Icons to Oblivion: The Story of Popular Literature William Acree University of North Carolina—Chapel Hill The story of popular literature, especially that produced prior to the twentieth century, is one that involves lots of forgetting. Sometimes this forgetting is purposeful as in the case of critics who fail to mention such texts in literary histories, erasing their existence over time. At other times this forgetting is a gradual process. Authors of popular literature are often anonymous or write under a Acree 261 pseudonym, or when they sign their real names, these tend to fade away. Like their authors’ names, the texts themselves are often forgotten because they did not survive or were not meant to be preserved in library collections, and because the success of such stories attracted the wrath of critics and opponents. It is no surprise, then, that reprints of popular literary texts are rare, as is their inclusion in academic settings today. Likewise, until recently the scholarly study of popular literature, its creators, and its impact across social classes, has not been “popular.” For her bold focus on one of Argentina’s most prolific writers of popular literature, Eduardo Gutiérrez, and on the more recognizable though understudied author of naturalist novels, Eugenio Cambaceres, Alejandra Laera’s El tiempo vacío de la ficción is a welcome contribution to the fields of Latin American popular culture and literary studies.