GEOGRAPHISCHER EXKURSIONSFÜHRER DER SCHWEIZ Hans Annaheim

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

AWA: Ansprechperson Für Bewilligungswesen Grundstücksentwässerung OED: Personne De Contact Pour Évacuation Des Eaux Des Biens-Fonds

AWA: Ansprechperson für Bewilligungswesen Grundstücksentwässerung OED: Personne de contact pour évacuation des eaux des biens-fonds Schelten s (BE) C e G och r Seehof R n é o r h Corcelles m a a Rebévelier r p l (BE) n e B i d n Moutier v e Perrefitte a s Niederbipp Petit-Val l Rumisberg Eschert Farnern Martin Roth Champoz Andreas Rathgeb A Oberbipp Schwarz- Wynau Saules t ti häusern (BE) L s o w Saicourt v e r i e l s Wiedlisbach W kl) s a Bannwil n Rogg x e ll w (E Valbirse Court isw e -T. il b il M. N g ( Re Sorvilier Wangen a. d. A. an B 031 635 79 46 c Wallisw il w E 031 633 39 49 o r n b. W. Berken Aa ) Tramelan vi lie Tavannes r n Wangenried e Graben s n R u M a e enthal h t ng o a o n t L n e lz t- m m e o Tramelan i t h Inkwil e s k C o H c te n te t n rs o eu u e Soncebz-Smbvl. t b r H e h O Sonceboz- a ( e g L B T . - s M C y h Lotzwil . é Sombeval r E b é c il o m Sauge ) u w Courtelary P L Niederönz s L b s r e n u B t o n e Bleienbach é ( g e g n B n o C b u z E a r n n t e e e o e ) u s l Villeret z H au e r h h r Melchnau m Pieterlen i n c te Thörigen t t s g e t S o B ü Arch e R a Meinisberg Z Reisisw il G r n i i e e Aeschi n le Biel/Bienne b (SO) o t t a - Orvin n c Madiswil I Safnern Wiler b. -

Abstimmungsbotschaft Vom 15. Juni 2016

botschaft Urnenabstimmung Mittwoch, 15. Juni 2016 11– 13 Uhr Burgerspital Inhalt Anträge an die Stimmberechtigten 1. Burgerrechtserwerb; Genehmigung Seite 5 2. Wohnüberbauung Worb, Sunnebode; Seite 9 Verpflichtungskredit, Bewilligung 3 4 1. antrag Burgerrechtserwerb Sämtliche Gesuchstellende erfüllen die Voraussetzungen, welche die eidgenössi sche und kantonale Gesetzgebung und das Burgerrechtsreglement für den Er werb des Burgerrechts vorgeben. Insbesondere weisen die Gesuchstellenden eine enge Beziehung zu Bern aus, stimmen mit den Zielen der Burgergemeinde überein, verfügen über einen guten Leumund und weisen sich über geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aus. Der Grosse Burgerrat empfiehlt den Stimmbürgern folgende Beschlüsse: Erteilung des Burgerrechts an: Personen, welche bereits über das bernische Kantonsbürgerrecht verfügen, wird das Burgerrecht direkt mit dem Entscheid des Stimmvolks erteilt. Gempeler, Alexander Christian, geb. 1970, von Frutigen BE, eidg. dipl. Fotograf, selbständig, eingetragener Partner von Krauss, Ulrich Christian, von Münchwiler TG, Bern BE (Angehöriger der Zunft zu Webern), beide wohnhaft in Muri b. Bern BE (Anmeldung bei der Zunft zu Webern) Gut, Olivier Laurent, geb. 1978, von Bolligen BE, lic. oec. HSG, Managing Partner bei ABSOLUTUM AG, Ehemann der Im Hof Gut geb. Im Hof, Michelle, von Bern BE, Basel BS, Bolligen BE (Angehörige der Gesellschaft zu OberGerwern), mit der Tochter Gut, Amelie Naomi, geb. 2013, alle wohnhaft in Bern BE (Anmeldung bei der Gesellschaft zu OberGerwern) Marti, Hans Rudolf, geb. 1956, geschieden, von Lenk BE, dipl. Architekt HTL, selbständig, wohnhaft in Frutigen BE (Anmeldung bei der Gesellschaft zu Schuh machern) Marti, Manuela Elisabeth, geb. 1983, ledig, von Lenk BE, Primarlehrerin, Studentin HKB Bern, wohnhaft in Bern BE (Anmeldung bei der Gesellschaft zu Schuhmachern) 5 1. -

Ferienwohnungen Im Naturpark Gantrisch

Ferienwohnungen im Naturpark Gantrisch Ferienwohnung Helgisried Allmid April 2020 Inhaltsverzeichnis Ferienwohnungen 1.5 Zimmer Dörfli, Hinterfultigen Im Cher, Ottenleuebad Unterwahlern, Schwarzenburg Scheuergut, Rüschegg-Gambach Ferienwohnungen 2.5 Zimmer Waldegg, Albligen Stöckli Rüti Allmid, Helgisried Pension Haus Montanara, Schwarzsee Ferienwohnungen 3 Zimmer Guggisbergstrasse, Schwarzenburg Haus-Weid Ferienwohnungen 3.5 Zimmer Lindengässli, Riggisberg Schwalbenäscht, Rüeggisberg Ferienwohnungen 4 Zimmer Albligenstrasse, Lanzenhäusern Ferienwohnungen 5 - 5.5 Zimmer Schulhaus Hirschmatt, Guggisberg Laas, Rüti b. Riggisberg Ferienhäuser Bränderli, Selital Grizzly Lodge, Rüschegg Guggershörnliblick, Spycher, Gantrisch Ferienhaus Senseblick Ferienwohnungen 1.5 Zimmer Dörfli, Hinterfultigen Eine kleine Oase mit wunderschöner Aussicht 1 ½ Zimmerhäuschen bis 2 Personen Beschreibung Neues schönes Wohnzimmer mit kleiner Küche, TV-Flachbild, Doppelbett, Dusche mit WC, gemeinsamer Sitzplatz mit schöner Aussicht, Parkplatz vorhanden Ausstattung alles neu möbliert Besonderes Ruhig gelegen, keine Durchgangsstrasse, Postautohalltestelle 200m Kosten • Miete pro Nacht CHF 40.- • Miete pro Woche CHF 250.- • Bett- / Küchenwäsche inkl. • Endreinigung CHF 60.00 Lage Info & Kontakt 25 km von Bern Wohngenossenschaft Hinterfultigen 25 km von Thun Herr Marti 30 kmg von Freiburg 3089 Hinterfultigen Tel. 031 809 23 60 Im Cher, Ottenleuebad Klein aber Fein! 1 ½ Zimmerwohnung im Parterre bis 3 Personen Beschreibung Grosses Wohnzimmer mit Cheminée, separate kleine Küche, 3 Schrankbetten, Badezimmer mit Dusche Ausstattung TV mit Satellit, Sitzplatz, Parkplatz Besonderes Miete inkl. Bett-/Frottier- und Küchenwäsche Kosten • Miete pro Woche im Sommer CHF 270.00 • Miete pro Woche im Winter CHF 295.00 • Endreinigung CHF 40.00 Lage Info & Kontakt 20 km von Schwarzenburg von Riffenmatt, Selital Herr Thomas Fuchs 31 km von Freiburg via Plaffeien Im Cher 14 km von Plaffeien (Einkaufsmöglichkeit) 1738 Ottenleuebad 12 km von Riffenmatt (Einkaufsmöglichkeit) Tel. -

Funde Und Urkunden Aus Dem Gebiet Der Herrschaft Grasburg Bis Zum Ausgang Der Zähringischen Zeit (1218)

Funde und Urkunden aus dem Gebiet der Herrschaft Grasburg bis zum Ausgang der zähringischen Zeit (1218) Objekttyp: Chapter Zeitschrift: Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern Band (Jahr): 18 (1905-1907) Heft 2 PDF erstellt am: 10.10.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch I. Teil. Die politische Geschichte der Herrschaft Grasburg bis 1423. I. Kapitel: Funde und Urkunden aus dem Gebiet der Herrschaft Grasburg bis zum Ausgang der zähringischen Zeit (1218). Inhalt: 1. Vorurkundliche Zeugen. — 2. Die älteste Urkunde der Herrschaft Gras¬ burg. — 3. Die Bedeutung der sogenannten rüeggisbergischen Schenkungsurkunde für das Guggisberg. — 4. -

Im Reberhaus Uettligen

Rahmenprogramm: Märitbeizli Im Reberhaus Glühwein und Grill Im Schopfbeizli Weihnachts Adventsmusik mit Fr, Sa, So Bläsergruppen der MG Uettligen Samichlous mit Esel Sa, So, 13:00 „Samichlouse-Gschichte“ Sa, 14:00 - 16:00 Märit mit Eliane Schütz So, 14:00 - 16:00 Basteln für Kinder mit Fr, Sa, So Elisabeth Röthlisberger Im Reberhaus Uettligen Lebkuchen verzieren Sa, 11:00 - 17:00 mit Maria Münger So, 11:00 - 17:00 Parkplatz auf dem Viehschauplatz Kontakt: Musikgesellschaft Uettligen Kaspar Grossenbacher 079 609 78 43 [email protected] Freitag 01.12.17 18:00 - 21:30 Samstag 02.12.17 11:00 - 21:00 Sonntag 03.12.17 11:00 - 18:00 Aussteller: Anderegg Silvia Uettligen Chäs-Chuchi Arte Scribere Wattenwil Kalligraphie & Schreibschmuckstücke Augstburger Romy Gerzensee Couture Romy Bachmann-Iseli Anita Niedermuhlern Adventskränze, Gestecke „aus Frischgrün“ Blättler Edith Spiegel Perlen und Edelsteine, Seidenunikate Brenzikofer Erika Jegenstorf Figuren aus Ton Brunner Regula Frieswil Div. Weihnachtsdekor Burren Dora Schliern b. Köniz Schmuck aus Perlen und Nespresso Kapseln Cirelli Monika Hinterkappelen Feng Shui Hänger in Regenbogenfarben CULINARIA Wohlen Weihnachtsgebäck Daeppen André Hinterkappelen Speckstein Dällenbach Christian Säriswil Honig, Bienenwachskerzen ziehen Di Romualdo Ruth Hinterkappelen Textiles Dürig Susanna Schönbühl Karten- und Knopfkreationen, Schutzengel Fluri Anne Wohlen Handgemachte Seifen Gluschtigs us dr Chuchi Uettligen Confi, Eingemachtes, Chutney Hartmann Rosmarie Hinterkappelen Weihnachtsdeko, Mobile, Türkränze -

Liniennetz Bern

Liniennetz Bern Münchenbuchsee Hüslimoos Seedorf–Lyss Wahlendorf Büren a. A. 105 104 Jetzikofen- KirchlindachKirchlindach Oberlindach Webergut- Schäferei Blinden- Wydacker strasse Post Friedhof Käserei strasse schule Weissenstein Abzw. 107 Säriswil 106 Hirzenfeld Zollikofen Bahnhof 898 102 34 36 41 Möriswil Abzw. Schützenrain 113 101 ErlachwegSchulhaus Kreuz Geisshubel Burgdorf Schulhaus Solothurn Schüpfenried Ortschwaben Betagten- Oberzollikofen Biel/Bienne Gehracher heim 34 Alte Post Bahnhof Post Postgasse Unterzollikofen Känelgasse Reichen- Bahnhof Uettligen Dorf Grubenweg Aarberg Heimenhaus bach Schule Aeschebrunnmatt Aarmattweg Steinibach Bahnhof 100 Riedhaus Herrenschwanden Aarestrasse Illiswil Ausserort- Oeschenweg 33 Worb schwaben Dorf Schaufelacker Friedhagweg Worblaufen Dorf Oberdettigen BremgartenKunoweg Bremgarten Oberwohlen 21 Post Bremgarten Sandhof Löchligut Schloss Wylergut Kalchacker Wohlen b. Bern Gemeindehaus Mööslimatt 26 Wankdorf Bennenboden Chutze Scheibenrain City Thalmatt Jaunweg Stauffacher- Wylerbad brücke Hinterkappelen Fährstr. Pillonweg West Post Aumatt Ländli Tiefenau Sustenweg Schulhaus Wyler- Winkelriedstr. Schlossmatt Felsenau- Wylergut Kappelenring Nord 101 strasse huus Wankdorf Seftau 33 Dändliker- 20 Rossfeld Felsenau weg Bahnhof Ost Hinterkappelen Bernstrasse Halenbrücke Äussere Enge Aare Breitfeld kirche Innere Enge Markus- Eymatt Camping 11 Haldenstr. Neufeld P+R Grimselstr. Schützenweg Brückfeld Engeried 103 263641 Guisanplatz Expo Bierhübeli Wyleregg Wankdorf Bahnhof Lindenhofspital Henker- 9 Unitobler -

Ordonnance Sur La Protection Des Prairies Et Pâturages Secs D

451.37 Ordonnance sur la protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale (Ordonnance sur les prairies sèches, OPPPS) du 13 janvier 2010 (Etat le 1er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 18a, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 But La présente ordonnance a pour but de protéger et de développer les prairies et pâtu- rages secs (prairies sèches) d’importance nationale dans le respect d’une agriculture et d’une sylviculture durables. Art. 2 Inventaire fédéral L’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d’importance nationale (inventaire des prairies sèches) comprend les objets énumérés à l’annexe 1. Art. 3 Description des objets La description des objets fait partie intégrante de la présente ordonnance. Confor- mément à l’art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications offi- cielles2, elle n’est pas publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral. Elle est acces- sible gratuitement sous forme électronique3. Art. 4 Délimitation des objets 1 Les cantons fixent les limites précises des objets. Ils consultent à cet effet les propriétaires fonciers et les usagers, et plus particulièrement les exploitants. 2 Lorsque des objets présentent des aspects d’aménagement du territoire liés aux conceptions et plans sectoriels fédéraux, les cantons consultent les services fédéraux compétents. RO 2010 283 1 RS 451 2 RS 170.512 3 www.bafu.admin.ch/pps-f 1 451.37 Protection de la nature et du paysage 3 Lorsque les limites précises n’ont pas encore été fixées, l’autorité cantonale com- pétente prend, sur demande, une décision de constatation de l’appartenance d’un bien-fonds à un objet. -

Verordnung Über Die Stimmkreise (SKV) Vom 04.09.2013 (Stand 01.01.2016)

1 141.111 Verordnung über die Stimmkreise (SKV) vom 04.09.2013 (Stand 01.01.2016) Der Regierungsrat des Kantons Bern, gestützt auf Artikel 38 Absatz 2 des Gesetzes vom 5. Juni 2012 über die politi- schen Rechte (PRG)1), auf Antrag der Staatskanzlei, beschliesst: Art. 1 Grundsatz 1 Jede Einwohner- und jede gemischte Gemeinde bildet, wenn in dieser Verord- nung nicht etwas anderes bestimmt ist, einen Stimmkreis. Art. 2 Stimmkreise mit mehreren Gemeinden 1 Die nachgenannten Einwohnergemeinden bilden unter Vorbehalt von Artikel 4 je einen Stimmkreis: a die Gemeinden Kirchdorf, Jaberg und Noflen (Verwaltungskreis Bern-Mit- telland) mit Sitz in Kirchdorf, b die Gemeinden Wald (BE) und Niedermuhlern (Verwaltungskreis Bern-Mit- telland) mit Sitz in Wald, c die Gemeinden Wiggiswil und Deisswil bei Münchenbuchsee (Verwal- tungskreis Bern-Mittelland) mit Sitz in Wiggiswil, d die Gemeinden Mötschwil und Rüti bei Lyssach (Verwaltungskreis Em- mental) mit Sitz in Mötschwil, e die Gemeinden Höchstetten und Hellsau (Verwaltungskreis Emmental) mit Sitz in Höchstetten, f * … g die Gemeinden Büren an der Aare und Meienried (Verwaltungskreis See- land) mit Sitz in Büren, h die Gemeinden Münchenwiler und Clavaleyres (Verwaltungskreis Bern- Mittelland) mit Sitz in Münchenwiler. 1) BSG 141.1 * Änderungstabellen am Schluss des Erlasses 13-70 2 141.111 Art. 3 Stimmkreis Eriz 1 Von der Gemeinde Horrenbach-Buchen gehört das Gemeindegebiet östlich des Zulggrabens, Inner-Horrenbach, zum Stimmkreis Eriz. Art. 4 Regionale Volksabstimmungen 1 Für die regionalen Volksabstimmungen nach Artikel 138 Absatz 4 und Artikel 149 des Gemeindegesetzes vom 16. März 1998 (GG)1) bildet jede Einwohner- und jede gemischte Gemeinde einen eigenen Stimmkreis. -

Die Amtsbezirke ; Die Einwohnergemeinden = Les Districts ; Les Communes Municipales

Die Amtsbezirke ; die Einwohnergemeinden = Les districts ; les communes municipales Objekttyp: Group Zeitschrift: Staatskalender des Kantons Bern = Annuaire officiel du canton de Berne Band (Jahr): - (2004) PDF erstellt am: 03.10.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Autorités de district 229 Die Amtsbezirke - Les districts -

Jahrbuch 2019 (Ausgabejahr 2020)

Statistisches Jahrbuch der Stadt Bern Stadt Bern Präsidialdirektion Abteilung Aussenbeziehungen und Statistik (Austa) Berichtsjahr 2019 Statistik Stadt Bern Bern 2020 Gesamtverantwortung Thomas Holzer Redaktion Denisse Barreto Portela, Walter Eichhorn, Thomas Holzer, Michael Matter, Sarah Rothen, Christa Schär, Andreas Soom und Urban Tinguely Layout Andreas Soom Fotos Pascal Gugler für die Insel Gruppe AG: Inhaltsverzeichnis Kapitel 14 – Eingangsbereich Inselspital Walter Hofmann: Umschlag – Baldachin, Westside, Rathaus, Markt Bärenplatz, Schweizerische Nationalbank Caspar Martig: Vorwort – Stadtpräsident Alec von Graffenried Andreas Soom: Titelseite – Bern Panorama Inhaltsverzeichnisse einzelner Kapitel – Vermessungspunkt, Bevölkerung in der Spitalgasse, Rauchender Schornstein, RAV Bern West, Geld auf Treppe, Marktpreisschilder, Gewerbepark Felsenau, Maisfeld Oberbottigen, Kraftwerk Felsenau, Bau- stelle auf dem Inselspital-Areal, Zytglogge-Touristen, Bahn- gleise Bahnhof Bern, Schweizerische Nationalbank, Hände- druck, Universität Bern, Zentrum Paul Klee, Bundeshaus, Schalter Steuerverwaltung, Gerechtigkeitsbrunnen, Graffiti Europa platz, Bern vom Gurten, Veloanhänger Abdruck für nicht kommerzielle Zwecke unter Angabe der Quelle erlaubt Statistik Stadt Bern ist der Charta der öffentlichen Statistik der Schweiz beigetreten und hat sich damit verpflichtet, nach den dort umschriebenen Grund prinzipien zu arbeiten. Vorwort Hohe Lebensqualität in der Stadt Bern Vorwort Statistisches Jahrbuch Ausgabejahr 2020 Statistik Stadt Bern versorgt -

Der Anzeiger Nr. 39 2020

24. September 2020 | NR. 39 Der Anzeiger Amtlicher Anzeiger für die Gemeinden: Belp | Gerzensee | Guggisberg | Jaberg Kaufdorf | Kirchdorf | Niedermuhlern GÜRBETAL LÄNGENBERG Riggisberg | Rüeggisberg | Rümligen Rüschegg | Schwarzenburg | Thurnen SCHWARZENBURGERLAND Toffen | Wald Ballonfahrt über den Naturpark Gantrisch Foto: Hanspeter Etter 5 Stellenmarkt 5 Wohnungen/Liegenschaften 10 Veranstaltungen Schwerverkehr: Dieser Streckenabschnitt NOTFALLDIENSTE bleibt in dieser Zeit für den Schwerverkehr KANTON BERN gesperrt. 040925J Ärztlicher Notfalldienst Ausnahmen: Zubringerdienst gestattet Stellenausschreibung Grund: Sanierung Oberdorfstrasse Telefonieren Sie Ihrem Hausarzt und hören Eine Umleitung für LKW über Mühledorf - Hier bin ich zu Hause. Sie das allfällige Tonband bis zum Schluss Strasseninspektor-Stellvertreter/in Kirchenthurnen - Burgistein Station wird Hier will ich bleiben. ab. Falls Ihr Hausarzt oder der Arzt eigener 100 % in beide Richtungen signalisiert. Immer für Sie im Einsatz. Wahl nicht erreichbar ist, können Sie sich Pensum: 100% Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis Arbeitsort: Schwarzenburg für die leider unumgängliche Verkehrser- www.spitex-aareguerbetal.ch an den Notfallarzt Ihrer Region wenden. Belp und Umgebung: Ärztenotfallnum- Antritt: 1. Februar 2021 schwerung. Besten Dank. Tel. 031 722 88 88 mer der Region Belp und Umgebung Verantwortung der Strassenanlage von Kirchenthurnen, 18. September 2020 Die SPITEX AareGürbetal macht´s möglich. 0900 57 67 47 (medphone 3.23 Fr./Min.) Bern bis ins Gantrischgebiet Strasseninspektorat Mittelland Süd 046842J Schwarzenburgerland: Falls der Arzt eige- Ihre Aufgaben ner Wahl nicht erreichbar ist, steht Ihnen Als Stellvertreter/in des Strasseninspek- Oberingenieurkreis II tors Mittelland Nord helfen Sie mit Ihrem der Notfallarzt über Telefon 0900 57 67 47 Strassenverkehr Team mit, die dauernde Betriebsbereit- Traktanden: zur Verfügung (kostet Fr. 3.23 pro Min. 2062-20; Verkehrsbeschränkungs-Verfü- 1. -

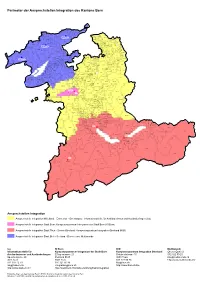

Perimeter Ansprechstelle Integration

Perimeter der Ansprechstellen Integration des Kantons Bern Schelten Roches (BE) Seehof on h a Corcelles Rebévelier r G C p l r r (BE) a e é n m B d in Monible v e Perrefitte a s C Souboz Moutier h l Wolfis- â te Rumisberg berg la Sornetan ! t Eschert Farnern Niederbipp Champoz Multimondo P Wynau Saules o Oberbipp n Schwarz- L t Attiswil Saicourt e (BE) o häusern n v e e t Wiedlisbach r e kl) s Court Roggwil (BE) Ex s W Bannwil ( e Aarwangen .-T. allis M Malleray Sorvilier Wangen a. d. A. wil Reconvilier b. N Walliswil . Tramelan Bévilard Berken Tavannes b. W. n isa ! Wangenried e Graben ! s M u Langenthal a o h Thunstetten n Multimondo n lz t- R e o Tramelan o im kh m Inkwil e c H te o s n r Péry t e b ( e O Corgémont B e E s . Sonceboz- h Lotzwil M La Heutte ) c L u . Sombeval e Niederönz b l b Sauge n n i g e sw n g Bleienbach s a o u u rz B Melchnau e n Courtelary Cortébert ( H e Pieterlen B en l E s e ) Leuzigen u h Cormoret a Thörigen c h s en t Z tt ü Arch l R Meinisberg ie e i Reisiswil Steinhof B w le s Madiswil Villeret Orvin b (SO) i Saint-Imier a rm Safnern c h n e Rüti b. B. e H t Wiler b. U. t u Evilard Biel/Bienne e a Ochlenberg Sonvilier ! n Willa- t s M l s l e e h e Seeberg Gondiswil Orpund i d dingen La Ferrière e c H n Büren a.