Le Due Anime Del Cardinale Lercaro

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

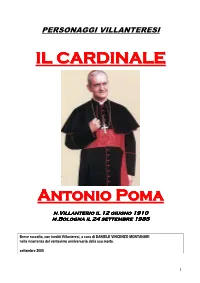

CARD. ANTONIO POMA- Villanterese

PERSONAGGI VILLANTERESI IIIIIILL CCAARRDDIIIIIINNAALLEE AAnnttoonniiiiiioo PPoommaa n.Villanterio il 12 giugno 1910 m.Bologna il 24 settembre 1985 Breve raccolta, con inediti Villanteresi, a cura di DANIELE VINCENZO MONTANARI nella ricorrenza del ventesimo anniversario della sua morte. settembre 2005 1 IL CARD. ANTONIO POMA- Villanterese Nato a Villanterio il 12.6.1910- morto a Bologna il 24 settembre 1985 Pur tra gli innumerevoli impegni del suo ministero, il Cardinale Antonio Poma ha sempre mantenuto un legame molto stretto con il paese d’origine. Numerose le sue visite a Villanterio, sia da Vescovo di Mantova che da Cardinale Arcivescovo di Bologna, per celebrare ricorrenze, cresime e suffragare i suoi genitori che riposano nel nostro cimitero. I più anziani lo chiamavano sempre affettuosamente “don Antonio” così come fece un suo compagno di classe che in questo modo lo chiamò in San Pietro quando, appena davanti a Papa Paolo VI, attraversava la navata centrale della basilica e si accingeva a ricevere la berretta cardinalizia. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, ha potuto constatarne la semplicità con cui gli si poteva parlare ed il suo interessamento per ogni cosa, anche piccola, che riguardasse il paese che gli ha dato i natali. Con una solenne concelebrazione, venne festeggiato a Villanterio nel venticinquesimo della sua ordinazione episcopale e l’abbiamo visto commosso davanti all’altare dedicato alla Madonna del Carmine, allo scoprimento di una lapide commemorativa che ricordava come a quell’altare si formò in lui la vocazione al Sacerdozio. Anche l’Amministrazione Comunale, che gli ha dedicato una via del paese, ha voluto ricordare questa eminente figura di villanterese con una lapide commemorativa fatta affiggere, qualche anno fa, sul muro della casa dove il Card. -

Denver Catholic Register WEDNESDAY, OCTOBER 11, 1976 VOL

Denver Catholic Register WEDNESDAY, OCTOBER 11, 1976 VOL. LIV NO. 7 Colorado's Largest Weekly 40 PAGES 25 CENTS PER COPY The scene in the Sistine Chapel as the Cardinals prepared to elect a new Pope. I/Osservatore Romano photo VOCATIONS AWARENESS WEEK Dear Family in Christ: In the development of vocations awareness, however, the individual During the week of October 15, the Catholic Church in the United States Catholic fam ily has a crucial role. It is within the family that each of us first celebrates Church Vocations Awareness Week. Its purpose is to provide an experiences God’s unique and special call to follow His Son — for who will opportunity for Catholics of all ages to grow in awareness of their own minister to others, if not to father, mother, brother or sister? personal vocation to serve their brothers and sisters in the Church today. Together, let us pray during Vocations Awareness Week that the Lord Because the effectiveness of Christian ministry depends on our willingness may find faithful, dedicated men and women for His ministry among the to continue the Lord’s work. I invite every Catholic to participate in the people of Northern Colorado. Vocations Awareness programs offered through the parishes and schools of Your brother in Christ, < 4 the Archdiocese. James V. Casey Archbishop of Denver Our Priests and Family Ministry Page 3 i?' , T I - - t , r » I j 1' . > • ; < - Pag* 2 — THE DENVER CATHOLIC REGISTER. Wad.. Octobw 11. 1978 AKCHBISHOF’.S OFFICE Deacons To Hold Convention 200 .lospphine .Street Denver. CO 80206 "Spirituality and Scripture" is the theme of the Fifth responsibility of bringing about within the community a Rocky Mountain Area Convention of Permanent Deacons confrontation between God's Word and the individual. -

PAG. 3 / Attualita Ta Grave Questione Del Successore Di Papa Giovanni Roma

FUnitd / giovedi 6 giugno 1963 PAG. 3 / attualita ta grave questione del successore di Papa Giovanni Roma il nuovo ILDEBRANDO ANTONIUTTI — d Spellman. E' considerate un • ron- zione statunltense dl Budapest dopo ITALIA Cardinale di curia. E' ritenuto un, calliano ». - --_., ^ <. la sua partecipazione alia rivolta del • moderate*, anche se intlmo di Ot 1956 contro il regime popolare. Non CLEMENTE MICARA — Cardinale taviani. E' nato a Nimis (Udine) ALBERT MEYER — Arcivescovo si sa se verra at Conclave. Sono not) di curia, Gran Cancelliere dell'Uni- nel 1898.' Per molti anni nunzio a d) Chicago. E' nato a Milxankee nel 1903. Membro di varie congregaziont. i recenti sondaggl della Santa Sede verslta lateranense. E* nato a Fra- Madrid; sostenuto dai cardinal! spa- per risotvere il suo caso. ficati nel 1879. Noto come • conserva- gnoli. JAMES MC. INTYRE — Arclve- tore >; ha perso molta dell'influenza EFREM FORNI — Cardinale di scovo di Los Angeles. E' nato a New che aveva sotto Pic XII. E' grave. York net 1886. Membro della con mente malato. , curia. E' nato a Milano net 1889. E' OLANDA stato nominate nel 1962. gregazione conclstoriale. GIUSEPPE PIZZARDO — Cardina JOSEPH RITTER — Arcivescovo BERNARD ALFRINK — Arcivesco le di curia, Prefetto delta Congrega- '« ALBERTO DI JORIO — Cardinale vo di Utrecht. Nato a Nljkeik nel di curia. E' nato a Roma nel 1884. di Saint Louis. E' nato a New Al zione dei seminar). E' nato a Savona bany nel 1892. 1900. Figura di punta degli innovator! nel 1877. SI e sempre situate all'estre. Fu segretario nel Conclave del 1958. sia nella rivendicazione dell'autono- ma destra anche nella Curia romana. -

The Sacred Congregation for Seminaries and Universities

English translation by Nancy E. Llewellyn of Latin original document ORDINATIONES AD CONSTITUTIONEM APOSTOLICAM “VETERUM SAPIENTIA” RITE EXSEQUENDAM (1962) by the Sacred Congregation for Seminaries and Universities. This English translation is coPyright; however, the translator hereby grants permission to download, print, share, post, distribute, quote and excerpt it, provided that no changes, alterations, or edits of any kind are made to any Part of the written text. ©2021 Nancy E. Llewellyn. All other rights reserved. THE SACRED CONGREGATION FOR SEMINARIES AND UNIVERSITIES NORMS FOR THE CORRECT IMPLEMENTATION OF THE APOSTOLIC CONSTITUTION “VETERUM SAPIENTIA” The sacred Deposit of the Latin Language is a thing which even from the first centuries of the Church’s existence, the Throne of Peter has always guarded as something holy. It considers Latin an overt and beautiful sign of unity, a mighty instrument for safeguarding and spreading Christian Truth in its fullness, and for performing sacred rites. Our most Holy Father and Lord Pope John XXIII has lifted it up from neglect and contempt and firmly asserted its official, confirmed status within the Church. In a solemn ceremony on February 22, he signed with his own hand the Apostolic Constitution “Veterum Sapientia” in the Basilica of St. Peter, laying the foundations and establishing the principles by which this language, which is proper to the Church and forever bound into Her life, shall be restored to its ancient place of glory and honor. No one, least of all this Sacred Congregation, can be unaware what great and arduous effort this most noble and necessary task will require, on account of the unfortunate state of learning and of use of the Latin language today, and because of conditions existing in various places, times, and nations. -

Poma: Le Tre Grandi Direzioni Di Un Episcopato Prima Perché Ci Donano Ciò Di Cui Abbiamo Sommo Bisogno: Ci Donano Gesù Cristo Nell’Eucarestia

www.bo7.it la buona notizia Un nutrimento essenziale a pagina 3 che dà senso al cammino ui siamo in una zona deserta». (Lc 9, 12) Piccolo Sinodo «QCinquemila uomini Lo hanno ascoltato e qualcuno tra loro è sta- to da Lui guarito. Gesù non ha certo parlato di economia, di politica, di della montagna culinaria. Probabilmente, come altre volte, avrà usato un linguaggio duro a comprendersi e più duro ancora a viversi. Il giorno declina e nelle abitudini delle persone e dei loro stomaci, è tempo di nutrir- a pagina 4 si, ma i cinque pani e i due pesci che sono a disposizione non sem- brano sufficienti a sfamare tutti. Gli apostoli affrontano l’emer- genza basandosi sui limitati e poveri mezzi a loro disposizione. Ciò che il Signore ha detto, le guarigioni che ha operato, non hanno an- Inchiesta: hospice cora aperto i Suoi alla logica del «nulla è impossibile a Dio», o del «fa- rete cose più grandi di queste». Per questo quel luogo è deserto. Ma e cure palliative non parla mai per caso Gesù, non dice mai parole che non creano la Domenica 6 giugno 2010 • Numero 22 • Supplemento al numero odierno di Avvenire realtà che descrivono: aveva detto ai Suoi di dare loro stessi da man- giare a quella moltitudine e fa in modo che questo avvenga. Anche og- Pagine a cura del Centro Servizi Generali Arcidiocesi di Bologna - C.S.G. a pagina 5 gi le persone hanno bisogno di nutrire il proprio corpo o l’interiorità, co- dell’Arcidiocesi di Bologna Per informazioni e sottoscrizioni: sì da essere capaci di dare senso al camminare, al sostare, al prepararsi Via Altabella 6 Bologna - tel. -

What Happened at Vatican II

What Happened at Vatican II Introduction This 3-session presentation (for the Lifetime Learning Institute of Northern Virginia Community College) sketches the push and shove of Vatican II, the 21st ecumenical council recognized by the Roman Catholic Church. The talks (10 May, 26 September, 3 October 2019) are drawn from many sources (to include the weblinks found herein), with the primary ones shown below (the first provides the title for these talks). ◼ O'Malley, John W. 2008. What Happened at Vatican II. Harvard University Press. Father John O’Malley, S.J., is University Professor in the Department of Theology at Georgetown University. ◼ O'Malley, John W. Vatican II (audiobook that abridges his 2008 book above). ◼ Noble, Thomas F.X. 2006. Popes and the Papacy: A History. The Great Courses: Centreville VA. Dr. Noble has taught at the University of Virginia and at Notre Dame (where he was Director of the Medieval Institute). ◼ Wilde, Melissa J. 2007. Vatican II: A Sociological Analysis of Religious Change. Princeton University Press. This book is also available in digital form. Dr. Wilde is a sociology professor at the University of Pennsylvania. ◼ Wilde, Melissa J. 2004. How Culture Mattered at Vatican II: Collegiality Trumps Authority in the Council's Social Movement Organizations. American Sociological Review, 69/4: 576-602. This informal document was prepared by Bruce Colletti (see the footer on each page) as an overview for these talks. He has made other presentations on papal history for LLI-NVCC, and is a retired US Air Force officer and career Operations Researcher. Since 1978 (The Year of the Three Popes) he has had an abiding personal interest in papal history, and is grateful that the members of LLI-NVCC have shown a years-long interest in papal history. -

RIGHTS and DUTIES ARISING from the NATURE of the LITURGY Considerations in the Light of the Motu Proprio Magnum Principium

RIGHTS AND DUTIES ARISING FROM THE NATURE OF THE LITURGY Considerations in the light of the Motu proprio Magnum principium Mario Lessi Ariosto, S.J. While the Prooemium of the Constitution Sacrosanctum Concilium affirms that its aim is instaurandum atque fovendam Liturgiam1 it adds that the framing of this requires calling to mind “quae sequuntur principia”2. It is for this reason that in articles 5-13 the theological-pastoral basis of the Liturgy is summarised beginning from art. 11, where the fundamental pastoral principle level “active participation”3 appears, which is further clarified by the adverbs “scienter, actuose et fructuose”. In the articles that follow “participation of the people of God” at liturgical celebrations is specified by other noteworthy adjectives such as: “interna et externa” (art. 19), “plena/plenaria”, “communitatis propria” (arts. 21, 41), “pia” (art. 50), and also with: “facilis” (art. 79), where the Constitution speaks about the possibility of some sacramentals being administered by the laity, although the adverb “facile” was already used along with the verb “percipere” in art. 21. Active Participation The entire work of the reform of the liturgy is to be orientated towards conscious, active, communal, unhindered participation, as part of art. 21 says: “Qua quidem instauratione, textus et ritus ita ordinari oportet, ut sancta, quae significant, clarius exprimant, eaque populus christianus in quantum fieri potest, facile percipere atque plena, actuosa et communitatis propria celebratione participare possit”*. To explain this text it is useful to recall what Dom Cipriano Vagaggini, OSB, wrote in 1964 in The Fundamental Ideas of the Liturgy Constitution, in a paragraph intended to explain “the principal dispositions of mind needed for reform”. -

Przygotowania Do Soboru Watykańskiego II W Opinii Polskich Dyplomatów

DZIEJE NAJNOWSZE, ROCZNIK XLVIII — 2016, 2 PL ISSN 0419–8824 Wojciech Kucharski Wrocław Przygotowania do Soboru Watykańskiego II w opinii polskich dyplomatów Stosunek władz komunistycznych do Soboru Watykańskiego II nie był dotąd przedmio- tem szerszej analizy1. Na wagę tego zagadnienia wskazywał już przed laty Józef Mackiewicz w nienaukowych publikacjach2. W większości współczesnych syntez poświęconych relacji państwo–Kościół ta tematyka także była dostrzegana, brak jednak studiów szczegółowych nie pozwalał na głębsze jej potraktowanie3. Potencjał badań dotyczących tytułowej problema- tyki zasygnalizował niedawno Sławomir Cenckiewicz w dwóch interesujących publikacjach ukazujących działania Służby Bezpieczeństwa podczas soboru4. Bardzo ciekawe badania na temat Soboru Watykańskiego II w kontekście relacji Stolicy Apostolskiej z państwami ko- munistycznymi przedstawił także Andrzej Grajewski5. Warto uzupełnić ten obraz o materiały wytworzone przez służby dyplomatyczne. Wielu badaczy wskazuje na nadzieje, jakie władze w Polsce wiązały z przemianami w Kościele po śmierci Piusa XII6. Jan Druto, ambasador PRL w Rzymie, analizując sytu- ację przed konklawe w 1958 r., uważał nawet, że kardynałowie–elektorzy będą uwzględ- niać poglądy kandydata na Stolicę Piotrową na temat relacji Kościoła z państwami ko- 1 Ciekawe uwagi na ten temat, z uwzględnieniem komunistycznej publicystyki, przedstawił Zygmunt Zieliński, Z. Zieliński, współpr. S. Bober, Kościół w Polsce 1944–2007, Poznań 2009, s. 121–124, 129– 132. 2 J. Mackiewicz, W cieniu krzyża, Londyn 1994; idem, Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy, Warszawa 1990. 3 J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 227–234; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006, s. 207–216. 4 Sprawa anty–maryjnego memoriału, czyli o tym, jak bezpieka „uczestniczyła” w Soborze Wa- tykańskim II, wyd. -

The Holy See

The Holy See ADDRESS OF HIS HOLINESS JOHN PAUL II TO THE GENERAL ASSEMBLY OF ITALIAN BISHOPS Friday, 18 May 1979 Beloved and revered Confrères of the Italian Episcopate!I deeply desired to meet you again at the end of this General Assembly, not only for the pleasure that renewed contact or—more exactly—communion certainly gives me and you, but also and above all to express to you my sincere appreciation for the commitment each of you has shown in these laborious days. I have just returned from the visit to Monte Cassino, and also this circumstance, recalling fundamental memories that concern both the history of Christianity and Italic civilization, makes me feel more deeply the spiritual tie that binds me to you. And also I want to thank you for having patiently waited for me, aware as I am that not a few of you should have returned to your respective sees for urgent requirements of your ministry.1. On my side, I have been careful to follow your work—as far as was possible. I noted, with great . satisfaction, its seriousness and clarity in the rightful and pre-eminent consideration you dedicated to the problem-theme of "Seminaries and Priestly Vocations", I have already spoken of this subject during the concelebration in the Sistine Chapel, but its intrinsic importance and the special contributions made by the, Rapporteurs prompt me to add some further considerations in this connection.There is no doubt that the statistical data that have been presented, should offer the necessary reference point for an exact evaluation of the problem; but, as Pastors animated by living faith and prudent realism, we must always keep in mind that the most effective remedy, the adequate solution, lies in an incessant, courageous, and fervent vocational initiative. -

Paul Vi's Ambivalence Toward Critical Biblical Scholarship

ORGAN OF THE ROMAN THEOLOGICAL FORUM NO. 157 March 2012 PAUL VI’S AMBIVALENCE TOWARD CRITICAL BIBLICAL SCHOLARSHIP B. INDICATIONS OF APPROVAL: ADMINISTRATIVE DECISIONS by Brian W. Harrison Having surveyed in Living Tradition, no. 156, what might be called the ‘theoretical’ side of Pope Paul VI’s basic attitude of openness and confidence toward contemporary trends in Catholic biblical scholarship – that is, his writings and speeches expressing that attitude – we will turn now to consider the ‘practical’ side of the same coin. Here we will be looking at the Pope’s exercise of his governing authority rather than his teaching authority. His concrete decisions regarding the ‘hiring and firing’ of certain clerics who would occupy key ecclesiastical positions relating to biblical studies were to have significant ramifications that were perhaps to some extent unexpected by Paul himself. 1. 1960-1962: Tensions within the Vatican over Biblical Studies Probably the most important of these administrative decisions was one taken within the first year of Pope Paul’s pontificate. As a result of controversies over biblical studies in the last years of John XXIII’s pontificate, two prominent Scripture scholars, Maximilian Zerwick, S.J., and Stanislas Lyonnet, S.J., had in 1961 been suspended from teaching at the Pontifical Biblical Institute on account of their exegetical opinions, some of which, in the estimation of the Holy Office, were not in accord with the Church’s Magisterium. However, within one year of the election of Pope Paul VI, both of these professors were re-appointed to teach at the ‘Biblicum’ with the express approval of the new Pontiff. -

Final Programme

Final Programme Follow us OFFICIAL CORPORATE SUPPORTER @IBAevents #IBARome Expert and professional advice since 1975 The law firm Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati was established in 1975 by Augusto Fantozzi, a lawyer and full professor of tax law at the ‘’La Sapienza’’ and ‘’LUISS’’ Universities in Rome. Professor Fantozzi was the Italian Minister for Finance and the Minister of Foreign Trade between 1995 and 1998, and he is a member of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors of several leading Italian companies and multinational corporations. The Firm has offices in Rome, Milan and Bologna. With 8 Senior Partners, all lawyers or chartered accountants, and more than 30 legal professionals, the Firm is highly specialised in tax law, and as such provides clients with advice on Italian and international fiscal law, and assists them in tax litigation. Thanks to the years of experience of its partners and legal professionals, the Firm can offer clients full support in resolving tax and corporate issues, both nationally and internationally. Over the years the Firm has dealt with the fiscal aspects of numerous important corporate and financial operations carried out by public and private companies, banks, finance companies and insurance undertakings, and has become their go-to adviser on ordinary and extraordinary tax matters. ROMA | MILANO | BOLOGNA www.fantozzieassociati.com Follow us CONTENTS Contents @IBAevents #IBARome Introduction by the President of the IBA 5 IBA Management Board and IBA Staff 6 Opening -

„Principele Scortesco”. Cine Era? (Cu O Incursiune În Peisajul Catolic Tradiţionalist Din Apus)

1 Un român exilat misterios: „Principele Scortesco”. Cine era? (cu o incursiune în peisajul catolic tradiţionalist din Apus) P. dr. Remus Mircea Birtz, OBSS Summary This study presents some data about the Romanian Traditional Catholic writers, the painter Paul Scorţescu / Scortesco / Scortzesco (1893, Yassy – 1976, Paris), his brother the diplomatic minister Theodor Scorţescu / Scortzesco (1895, Yassy – 1979, Buenos-Aires), known in the Romanian literature, and Miss Myra Davidoglou (1923, Bucharest – 2001, France) a graphic artist too. Some historical and genealogical data about the Scortzesco Moldavian-Romanian noble family are given, and a short landscape of the Traditional Catholic Resistance. It is proven that the well-known statement of Paul Scortzesco about the 1963 Conclave cannot be true, however without denying the election of Cardinal Giuseppe Siri as Pope (Gregory XVII) in the 1958 Conclave. Some biographical data about the Scortzescos can and must be certainly corrected, when new informations from the yet unknown Romanian Exile Culture will be available. Key words: Paul Scorţescu / Scortesco / Scortzesco (1893-1976), Theodor Scorţescu / Scortzesco (1895-1979), Myra Davidoglou (1923-2001), Cardinal Giuseppe Siri (Gregory XVII), Roman Catholic Resistance, Sedevacantism, Romanian Exile. N.B. Studiul a fost prezentat la Simpozionul De la elitele Securităţii la securitatea elitelor organizat de Universitatea Babeş-Bolyai, în 31.III. – 1.IV. 2017, distinsă cu Premiul I, fiind aşteptată publicarea lui în volumul omonim, aflat sub tipar. Dacă Rezistenţa Catolică din România împotriva comunismuluia fost şi este deja amplu investigată şi descrisă, Rezistenţa Catolică din Apusul Europei este practice necunoscută cititorilor români, desi membri marcanţi ai Acesteia au fost şi credincioşi catolici români exilaţi.