Pourquoi Et Comment Isabelle Mergault Tente De Disqualifier Eric Naulleau

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Tournée Saison 2016-2017

TOURNÉE SAISON 2016-2017 En accord avec le Théâtre des Variétés, Jean-Manuel Bajen et Patrick Goavec, Pascal Legros Productions présente Square d’Orléans 87 rue Taitbout 75009 Paris 01 53 20 00 60 www.plegros.com DIFFUSION Lakdar CHELBI 01 53 20 84 49 [email protected] COMMUNICATION Jessica BIARD 01 53 20 84 43 Ne me regardez pas comme ça / [email protected] Tournée sur la saison 2016-2017 NE ME REGARDEZ PAS COMME CA de ISABELLE MERGAULT --- Avec SYLVIE VARTAN ISABELLE MERGAULT Mise en scène CHRISTOPHE DUTHURON --- Au Théâtre des Variétés jusqu’au 10 Janvier 2016 --- EXCLUSIF En tournée d’Octobre 2016 à Février 2017 Pascal Legros Productions Square d’Orléans / 87 rue Taitbout 75009 Paris Ne me regardez pas comme ça / 01 53 20 00 60 / www.plegros.com Tournée sur la saison 2016-2017 NE ME REGARDEZ PAS COMME ÇA Victoire Carlota, ancienne star de cinéma aujourd’hui ruinée, décide de faire écrire ses mémoires. Elle croit rencontrer Marcel, mais son éditeur lui envoie Marcelle, auteure d’un livre de cuisine à succès… sur le riz. A travers un voyage en Italie où elle a tourné ses plus grands succès, Victoire essaie de se rappeler, accompagnée de Marcelle qui bouscule les habitudes de la star. Au gré des rencontres, une complicité se crée entre les deux femmes, entre Rome et la campagne italienne… Victoire se souviendra-t-elle ? Montrera-t-elle son vrai visage à quelqu’un ? Une pièce de Isabelle Mergault Avec Isabelle Mergault et Sylvie Vartan UN DUO AMICAL DRÔLE Mise en scène Christophe Duthuron Décor Bernard Fau ET TENDRE Lumières Jacques Rouveyrollis Isabelle Mergault a coécrit Ne me regardez Costumes Cécile Magnan pas comme ça avec Pierre Palmade, à la Musique Yannick Hugnet demande du théâtre des Varié tés. -

Daniel AUTEUIL, Sabine AZÉMA & Medeea MARINESCU

Entretiens réalisés par Franck Peltier. Conception : GAUMONT présente Donnant Un film de ISABELLE MERGAULT Avec DANIEL AUTEUIL SABINE AZÉMA MEDEEA MARINESCU SORTIE LE 6 OCTOBRE 2010 Durée : 1h40 Site officiel : www.gaumont.fr Site presse : www.gaumontpresse.fr DISTRIBUTION PRESSE GAUMONT Département distribution Michèle Abitbol-Lasry / Séverine Lajarrige Quentin Becker / Carole Dourlent 184 boulevard Haussmann - 75008 Paris 30 avenue Charles de Gaulle Tél : 01.45.62.45.62 92200 Neuilly-sur-Seine [email protected] / [email protected] Tél : 01.46.43.23.14 / 23 06 SYNOPSIS Evadé de prison et recherché par toutes les polices, Constant Billot trouve refuge sur une péniche abandonnée. Silvia, une jeune habitante de ce coin perdu qu’elle rêve de quitter, découvre l’homme traqué. Elle lui propose un implacable marché : Constant doit tuer Jeanne, sa mère adoptive, sinon elle le dénonce à la police ! C’est donnant, donnant ! Piégé, Constant ne peut qu'accepter le marché de sa ravissante maître chanteur. Mais Constant n’est pas un assassin. Loin de là ! Un piège plus redoutable que celui de la prison va dès lors se refermer sur lui : celui des sentiments… 2 3 Est-ce un hasard si les problèmes de communication sont au cœur de tous vos films ? L’univers Je m’en suis rendue compte à la fin du tournage. Et j’ai encore une idée pour un quatrième film. Côté pro- blème de langage, ce sera pire que les trois premiers ! Je dois faire une sorte de thérapie. Est-ce que ça vient de mon défaut de prononciation ? J’ai toujours su que j’avais un problème. -

Mise En Page 1

MAISON DU TOURISME ET DES LOISIRS D’ISSY-LES-MOULINEAUX Atelier « Pâtisserie en famille », avec l’Atelier des Sens (page 22) Visite guidée du nouveau musée Camille Claudel et de la Petite Biscuiterie artisanale (page 13) Le Touquet Paris Plage (page 33) SORTIR ! Janvier/Avril 2018 I s s y T o u r i s m e Sommaire Les marches avec Michel Estival 6 Le séminaire Saint-Sulpice 23 « Lino Ventura » : exposition au Musée La Seine Musicale : concert classique des Avelines à Saint-Cloud 7 à l’Auditorium 24 Exposition « Lieux saints partagés, coexistences en Europe et en Méditerranée » 7 Visite magique dans un quartier mythique : Le musée des Arts Forains 8 Saint-Germain-des-Prés 24 La centrale de géothermie de Chevilly-Larue 8 Visites guidées des ateliers de faïencerie « Degas Danse, Dessin. Hommage à Degas et du château de Gien 25 avec Paul Valéry » 9 Atelier « Chocolats de Pâques » à l’Atelier Fêtez les rois au Don Camilo : Gourmand 26 déjeuner-spectacle 9 Le village de Charonne et son église 26 La Bibliothèque Richelieu 10 Conférence petit-déjeuner au Café Delaville : Le centre culturel orthodoxe et l’église Sainte « De l’Art nouveau à l’Art déco » 10 Trinité 27 Musée de la police 11 Nocturne à la Monnaie de Paris 27 Visite de la cité isséenne en autocar 11 Cousettes, grisettes et empoisonneuses, « Les visiteurs de Versailles » : visite guidée le Sentier et Bonne-Nouvelle 28 de l’exposition au Château de Versailles 12 La mode à Paris : balade dans le quartier de Escapade gourmande et culturelle : le nouveau Musée Camille Claudel et la Goutte -

Endlich Witwe (Ot: Enfin Veuve )

ENDLICH WITWE (OT: ENFIN VEUVE ) KINOSTART 05. FEBRUAR 2009 Pressebetreuung: W. W. Werner Public Relations | Hohenzollernstr. 10 | 80801 München Tel. 089 - 3838 670 | Fax 089 - 3838 6711 E-mail: [email protected] Verleih: Alamode Film Nymphenburger Str. 36 | 80335 München Tel. 089 17 99 92-11 | Fax 089 17 99 92-13 [email protected] | http://www.alamodefilm.de 1 TECHNISCHE ANGABEN Frankreich 2007 * 97 Min. * Farbe * 1.85:1 * Dolby Digital INHALT 1. BESETZUNG & STAB S.03 2. KURZINHALT S. 04 3. PRESSENOTIZ S. 04 4. LANGINHALT S. 05 5. BEGEGNUNG MIT ISABELLE MERGAULT S. 07 2.1 SEINEN PLATZ FINDEN S. 07 2.2 DIE HANDLUNG S. 08 2.3 VOM KLANG DER WÖRTER… S. 09 2.4 DAS CASTING S. 10 2.5 DIE DREHARBEITEN S. 11 6. MICHÈLE LAROQUE ÜBER ANNE-MARIE S. 12 7. JACQUES GAMBLIN ÜBER LÉO S. 14 8. FILMOGRAPHIEN S. 16 2 BESETZUNG & STAB BESETZUNG Anne-Marie Gratigny Michèle Laroque Léo Labaume Jacques Gamblin Gilbert Gratigny Wladimir Yordanoff Christophe Gratigny Tom Morton Nicole Valérie Mairesse Viviane Claire Nadeau Catherine Eva Darlan Madame Jobert Agnès Boury STAB Regie & Buch Isabelle Mergault Adaption Isabelle Mergault & Jean-Pierre Hasson Musik Etienne Perruchon & Laurent Marimbert Kamera Philippe Pavans De Ceccatty Szenenbild Bernard Vézat Kostüme Charlotte Betaillole Ton Eric Devulder Schnitt Véronique Parnet Produktionsleitung Bernard Marescot Eine Co-Produktion von Gaumont F Comme Film TF 1 Films Production In Zusammenarbeit mit Canal + Cinecinema Weltvertrieb Gaumont 3 KURZINHALT Anne-Marie findet sich überraschend als frisch gebackene Witwe wieder, nachdem sie ihren Ehemann bei einem Autounfall verloren hat. -

Pascale & Gilles Legardinier

Textes : Pascale & Gilles Legardinier GAUMONT PRÉSENTE un film de ISABELLE MERGAULT avec MICHEL BLANC, MEDEEA MARINESCU Une coproduction GAUMONT / FILM PAR FILM / FRANCE 2 CINEMA Avec la participation de UNI ETOILE 3 Avec la participation de CANAL+ ET CINECINEMA Producteur délégué JEAN-LOUIS LIVI SORTIE LE 11 JANVIER 2006 Durée : 1h37 DISTRIBUTION PRESSE Gaumont Columbia TriStar Films Moteur ! 5, rue du Colisée Dominique Segall et Astrid Gavard 75008 Paris 20, rue de la Trémoille Tél : 01 44 40 62 00 75008 Paris Fax : 01 44 40 62 02 Tél. : 01 42 56 95 95 synopsis Aymé vient de perdre sa femme dans un accident à la ferme. Ce n’est pas le chagrin qui le submerge mais le travail : tout seul il ne peut pas s’en sortir. Il doit impérativement trou- ver une autre femme, mais dans son village, la chose n’est pas facile. Il décide alors de faire appel à une agence matrimoniale. Comprenant que sa recherche n’est pas affective mais utilitaire, la directrice de l’agence l’envoie en Roumanie, où de nombreuses filles sont prêtes à tout pour quitter la misère dans laquelle elles vivent. Aymé ne le sait pas, mais sa rencontre avec Elena va changer sa vie… 2 3 rencontre avec isabelle mergault SCENARISTE ET REALISATRICE L’ETINCELLE Jean-Louis Livi confie : « Isabelle a hésité. Là où n’importe qui aurait sauté sur l’occasion, elle s’est d’abord demandé si elle s’en sentait capable. « A la télé, j’ai vu un reportage sur des hommes qui vivaient à la campagne dans la solitude la plus complète et qui étaient prêts à tout pour rencontrer l’amour.» C’est aussi la marque de son intégrité. -

Compte Rendu Du Groupe De Lecture Du Jeudi 31 Mai 2018

Compte rendu du groupe de lecture du jeudi 31 mai 2018 Nous espérons pouvoir nous retrouver lors de la prochaine réunion qui se tiendra : le jeudi 27 septembre à la médiathèque (14H) Lors de la prochaine réunion nous échangerons autour de nos coups de cœur, pour la suivante nous confirmerons un thème ex : le cinéma (livres sur le cinéma ou/et livres devenus des films … Sauf si nous avons réussi à organiser un café débat dont nous devrons trouver le thème. Présentation de livres : Ce qui suit n'est qu'un aide-mémoire rédigé avec l'aide d'internet. Jeanne a présenté : Femme à la mobylette/ Jean-Luc SEIGLE Abandonnés par tous, Reine et ses trois enfants n’arrivent plus à faire face. Sa vie finit par ressembler à son jardin qui n’est plus qu’une décharge. Tant de richesses en elle voudraient s’exprimer et pourtant son horizon paraît se boucher chaque jour davantage. Seul un miracle pourrait la sauver... Il se présente sous la forme d’une mobylette bleue. Cet engin des années 1960 lui apportera-t-il le bonheur qu’elle cherche dans tous les recoins de ce monde et, surtout, à quel prix ? Jean-Luc Seigle dresse le portrait d’une femme au bord du gouffre qui va se battre jusqu’au bout. Ce faisant, c’est une partie de la France d’aujourd’hui qu’il dépeint, celle des laissés-pour-compte que la société en crise martyrise et oublie. Jean-Luc Seigle, né dans le Puy de Dôme, près de Clermont-Ferrand est un auteur et scénariste français pour la télévision, le théâtre et le cinéma et dramaturge (auteur de sept pièces de théâtre, dont Excusez-moi pour la poussière). -

LE MONDE/PAGES<UNE>

LE MONDE TÉLÉVISION a 13ème RUE, une stratégie d’enfer a Betty la moche a un succès fou Demandez notre supplément www.lemonde.fr 57e ANNÉE – Nº 17464 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE DIMANCHE 18 - LUNDI 19 MARS 2001 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI Gauche-droite : les arbitres du second tour b Comment se reporteront les voix des Verts et de la gauche critique ? b Quel sera le comportement des électeurs de l’extrême droite divisée ? b Dans les grandes villes, la gauche est davantage menacée que la droite b Mais la bataille de Paris reste l’événement-clé du scrutin de dimanche AU SOIR du second tour des élec- nique Voynet dans les villes où ils tions municipales, dimanche présentent encore des listes autono- 18 mars, les regards seront braqués mes, comme à Morlaix où la minis- sur Paris, Lyon et Toulouse, bas- tre de la justice, Marylise Lebran- tions historiques de la droite convoi- chu, tente de retrouver sa mairie ; tés par la gauche. Mais ce scrutin ainsi que la manière dont le PCF par- REUTERS comporte beaucoup d’autres viendra ou non à enrayer ses reculs. enjeux, dont l’entrée massive des Ces enjeux sont déterminants pour ESPACE femmes dans la vie politique. Afin le remodelage de la « majorité plu- d’aider à la compréhension de ce rielle » et pour la stratégie présiden- a LE MONDE ARGENT second tour, Le Monde rappelle, tielle et législative de 2002. Les derniers dans un tableau, l’état des rapports A droite, on mesurera si les rivali- de forces droite-gauche tel qu’il est tés du premier tour, comme à Paris, Associations d’assurés : sorti des urnes le 11 mars, à Paris, Lyon ou Reims, ont laissé des jours de Mir Marseille et Lyon, arrondissement séquelles. -

Le « Soap Opera »

LeMonde Job: WMR2697--0001-0 WAS TMR2697-1 Op.: XX Rev.: 27-06-97 T.: 20:05 S.: 75,06-Cmp.:28,15, Base : LMQPAG 33Fap:99 No:0682 Lcp: 196 CMYK b TELEVISION a RADIO H MULTIMEDIA VUE SUR LES DOCS PORTRAIT Un CD-ROM Le devoir Macha Béranger, de mémoire vingt ans de nuit à la gloire de et la transmission à France-Inter. Charles de Gaulle ont marqué Page 27 Page 36 la programmation du 8e festival marseillais. Page 5 Produits à l’origine par les fabricants de lessive qui y trouvaient le moyen Le « soap opera » de promouvoir leurs produits à l’heure où les ménagères vaquent à leurs occupations domestiques, les « soap operas », interminables feuilletons, connaissent depuis l’après-guerre un succès qui ne se dément pas. Ils fleurissent maintenant hors des Etats-Unis. Arte, la chaîne culturelle, s’est penchée sur ces « opéras de savon » qui répondent aux principes du vieux mélodrame et sont devenus un phénomène de TRANSWORLD société, à l’échelle mondiale. Pages 2, 3 et 4 des origines à nos jours Salles de paris virtuels, cyberpoker, Cybercasinos, armé de sa carte de crédit, l’internaute peut gagner le jackpot, ou se ruiner, ou comment sans sortir de chez lui. Ces sites ont d’abord trouvé refuge aux Caraïbes, se ruiner mais les bookmakers anglais commencent à les concurrencer. sur Internet Pages 32 et 33 SEMAINE DU 30 JUIN AU 6 JUILLET 1997 LeMonde Job: WMR2697--0002-0 WAS TMR2697-2 Op.: XX Rev.: 28-06-97 T.: 08:19 S.: 75,06-Cmp.:28,15, Base : LMQPAG 33Fap:99 No:0683 Lcp: 196 CMYK ENQUÊTE Les recettes Ci-dessous, de haut en bas et de gauche à droite : « Haine et passion » du télé-mélo (« Guiding Light »), une telenovela mexicaine et « Amoureusement vôtre » Arte présente un dossier sur le « soap opera », succédané américain (« Loving ») du mélo de toujours, qui fait désormais recette dans le monde entier En pages 1 et 3 : « Amour, gloire et beauté » (« The Bold and the Beautiful ») L y a fort à parier que, aujourd’hui, Alfred de Musset ne manquerait pas, de jeter au moins un œil sur « Amour, gloire et beauté », tous les matins sur France 2. -

Au Theatre Ce Soir…

AU THEATRE CE SOIR… Une vraie saison théâtrale à la maison de la Culture à Clermont- Ferrand ! Retrouvez le meilleur du théâtre parisien dans le concept LES THEATRALES, qui se compose de 6 pièces Maximum, 2 places par agent et 2 pièces dans la limite des stocks disponibles. LE PLUS BEAU DANS TOUT CA Une pièce de Laurent Ruquier Mise en scène Steve Suissa Avec Régis Laspalès, Pauline Lefèvre, Françoise Lépine, Léo Romain Un pur moment de rires et de romantisme signé Laurent Ruquier, le tout servi par un excellent quatuor ! Octave (Régis Laspalès) est attachant, drôle et cultivé. Matt (Léo Romain) est beau, charmeur et sûr de lui. Tous les oppose, ce qui promet un duel hilarant et féroce. Mais tous deux désirent la même chose : conquérir le cœur de la belle Claudine (Pauline Lefèvre) qui aidée de sa meilleure amie Joëlle (Françoise Lépine) devra choisir le plus beau dans tout ça. « Une partition écrite spécialement pour Régis Laspalès, qui ne se fait pas prier et régale le public. » LE PARISIEN « Pauline Lefèvre et Régis Laspalès forment un duo désopilant dans la nouvelle pièce de Laurent Ruquier. » RTL MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020 à 20H30 TARIF CE+PRISE EN CHARGE ASSIS n°1 AGENT : 30€ CONJOINT : 35€ TARIF PUBLIC : 55€ INSCRIPTION AVANT LE 16 OCTOBRE 2020 33 RUE GABRIEL PERI 63 000 CLERMONT-FERRAND 04 73 19 22 80 site web : www.ce-stemarie.fr fax : 04 73 19 22 84 Email : [email protected] Lundi : 12h/ 16h30 – Mardi 9h30 à 12h30 et de 13h00/17h30 Jeudi 8h30/ 12h et de 12h30 à 16h Vend : 9h /11h30 et 12h00/16h30 Mercredi : FERME BRONX Le chef-d’œuvre de Chazz Palminteri Adaptation Alexia Perimony Mise en scène Steve Suissa Avec Francis Huster Le Bronx dans les années 1960. -

Je Vous Trouve Très Beau Gaumont Présente

Après Je vous trouve très beau GAUMONT présente Un film de Isabelle Mergault Avec Michèle Laroque et Jacques Gamblin Une coproduction GAUMONT – F COMME FILM – TF1 FILMS PRODUCTION avec la participation de CANAL + et de CINECINEMA © 2008 GAUMONT – F COMME FILM – TF1 FILMS PRODUCTION Visa d’Exploitation n° 105 889 Durée : 1h37 DISTRIBUTION ATTACHES DE PRESSE Gaumont SORTIE LE 16 JANVIER BCG Presse 30, avenue Charles de Gaulle 23, rue Malar 92200 Neuilly sur Seine Matériel téléchargeable sur www.gaumontpresse.fr 75007 Paris Contact : Nicolas Weiss M. Bruguière, O. Guigues, T. Percy Tél : 01 46 43 23 14 www.enfinveuve-lefilm.com Tél : 01 45 51 13 00 [email protected] mail : [email protected] Synopsis Anne-Marie vient de perdre son mari dans un accident de voiture. 2 3 Elle est enfin libre d’aimer celui qu’elle voit en cachette depuis deux ans ! Mais Anne-Marie n’a pas prévu que sa famille, pétrie de bons sentiments, a décidé de rester à ses côtés pour la soutenir dans son chagrin. Anne-Marie se retrouve encore plus prisonnière que lorsqu’elle était mariée… RENCONTRE AVEC Isabelle Mergault Scénariste et réalisatrice TROUVER SA PLACE 4 5 Sur mon premier film, JE VOUS TROUVE TRES BEAU, j’ai appris beaucoup de choses, aussi bien sur le métier que sur moi-même. Je sais que je déteste jouer devant une caméra ; par contre, je ne me sens jamais aussi bien que sur une scène. Le théâtre est un rendez-vous incroyable, j’adore les planches, le contact direct au public. Je n’ai pas envie de jouer dans mes films, et je n’ai pas non plus envie de réaliser d’autres scénarios que les miens. -

Mise En Page 1

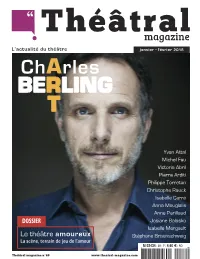

Théâtral magazine L’actualité du théâtre janvier - février 2018 Yasmina Reza PiCerre Phalmade rles Stéphane GuilAlon Philippe Caubère Marina Hands CBéline SEalletteRLING Anne Alvaro Amira Casar T Charlotte de Turckheim Romane Bohringer Jonathan Capdevielle Yvan Attal Michel Fau Victoria Abril Vincent Pierre Arditi Philippe Torreton Christophe Rauck Isabelle Carré MA- Anna Mouglalis Anne Parillaud CDOSSAIER IGNE Josiane Balasko Isabelle Mergault Le théâtre amoureux Stéphane Braunschweig La scène, terrain de jeu de l’amour M 02434 - 69 - F: 4,60 E - RD Théâtral magazine n 69 www.theatral-magazine.com ° ’:HIKMOD=YUY[UV:?a@a@q@j@k" ommaire Théâtral magazine S N° 69 - JANVIER / FÉVRIER 2018 04 AGENDA Janvier - Février 2018 06 ACTUALITÉS 07. Edito de Gilles Costaz 08 UNE 08. Charles Berling 12. Patrice Kerbrat 14 A L’AFFICHE Théâtral magazine est édité par 14 . Marguerite Bordat & Pierre Meunier Coulisses Editions 7 rue de l’Eperon 75006 Paris France 16 . Olivier Marchal, Anne-Laure Liégeois Tél : + 33 1 43 27 07 03 18 . Christophe Rauck Email : [email protected] 20 . Pauline Bureau, Michel Fau Site Internet : www.theatral-magazine.com 22 . Philippe Torreton 24. Simon Delétang, Xavier Legrand Directeur de la publication : Hélène Chevrier Directeur de la rédaction : Enric Dausset 26 . Christophe Segura 28 . Isabelle Mergault, Jean Bellorini Rédactrice en chef : Hélène Chevrier 30 . Anne Charrier [email protected] 32 . Isabelle Carré, Louise Vignaud Rédaction : 34 . Catherine Marnas Hélène Chevrier 36 . Jean-François Peyret, Chloé Dabert Vincent Bouquet Gilles Costaz 38 . Alexandra Badea, Jean-Luc Reichmann Enric Dausset 40 . Stéphane Braunschweig (+Eclairage Macbeth) Victoria Hatem 46 . Victoria Abril Igor Hansen-Love 48 . -

M. Chirac Énonce Sa Conception Des « Devoirs

LeMonde Job: WMQ0806--0001-0 WAS LMQ0806-1 Op.: XX Rev.: 07-06-97 T.: 11:21 S.: 111,06-Cmp.:07,11, Base : LMQPAG 33Fap:99 No:0355 Lcp: 196 CMYK TÉLÉVISION RADIO b TELEVISION a RADIO H MULTIMEDIA CINÉMA FRANCE-CULTURE Des meurtres à la pelle, « Quai des Polémiques Orfèvres ». autour trois CD-ROM MULTIMÉDIA Suzy Delair, du rapport Ténèze. pour rire Bernard Blier Pages 26 et 27 ou pour réfléchir. Page 36 et Louis Jouvet dans un film noir de Henri-Georges Clouzot. Page 22 Dans la famille Canal, voici un nouveau grand frère. Canal Plus, A la rentrée, Guillaume Durand arrive sur la chaîne l’atout Durand cryptée pour remplacer a Philippe Gildas à « Nulle part ailleurs ». Avec lui, la Canal Plus joue couverture de l’actualité sera plus présente, la politique aussi. Est-ce l’amorce d’un changement éditorial sur la chaîne du sport et du cinéma ? Après trois ans à LCI, le journaliste parle de ses échecs passés, des leçons Guillaume Durand qu’il en a tirées, de TF 1, des intellectuels, du service public et de la nécessité pour la télévision de retrouver le chemin d’une authentique a Des classes virtuelles information. Pages 2 et 3 en ligne La victoire de Jospin, analyse Polémique Grâce aux nouveaux CD-ROM d’une campagne médiatique de soutien scolaire, qui offrent une connexion avec des sites Entretien avec le journaliste et producteur Web, les enfants partent Alain Denvers, qui a piloté la campagne à la conquête des réseaux. télévisée officielle du Parti socialiste Pages 32 et 33 pour les législatives.