Bachelorarbeit

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

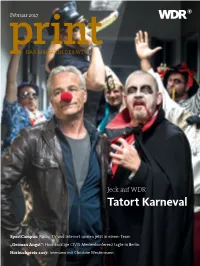

Tatort Karneval

» printFebruar 2017 DAS MAGAZIN DES WDR Jeck auf WDR Tatort Karneval SportCampus: Radio, TV und Internet spielen jetzt in einem Team „German Angst“: Hochkarätige CIVIS-Medienkonferenz tagte in Berlin Hörbuchpreis 2017: Interview mit Christine Westermann WAS IST, DOC? Foto: WDR/SachsFoto: Doc Esser, der lässige Arzt aus der »Servicezeit«, schaut im Februar zwei Mal um 21 Uhr zum ausführlichen »Gesund- heitscheck« in ihrem Fernseher vorbei. Am 1. Februar geht es um Rückenschmerzen. Der Doc zeigt, was wir im Alltag tun können, um sie zu vermeiden. Auch beim Autofahren. Er muss es wissen, denn er wohnt in Köln und ist Oberarzt in Remscheid. Am 8. Februar nimmt der promovierte Rock‘n’Roller mit dem eher uncoolen Vornamen Heinz-Wilhelm rezeptfreie Medikamente unter die Lupe. Gefährlich, hilfreich, nutzlos? Besser als Hausmittel? 2 JA UFF ERSTMAL Foto: WDR/Grande Foto: Karl May soll, so die Karl-May-Forschung, stets zu Scherzen aufgelegt gewesen sein und war ein erfolgreicher Humorist. Der Besetzungs-Coup des WDR aus dem Jahr 2000 könnte ihm also gefallen haben: Rüdiger Hoffmann als Winnetou, Jürgen von der Lippe als Old Shatterhand, Hella von Sinnen als Nscho-tschi. Außerdem in diver- sen Rollen zu hören: Frank Zander, Dirk Bach und weitere Kollegen aus der Comedy-Oberliga. WDR 5 sendet „Karl May zum 175. Ja uff erstmal – Winnetou unter Comedy-Geiern“ vom 12. bis 17. Februar, jeweils 22.05 Uhr. 3 SPORT IST ERNST Foto: WDR Ernst Huberty wird am 22. Februar 90 Jahre alt. Von 1961 bis 1982 moderierte der Luxemburger die »Sportschau«, war also jeden Samstag in quasi allen deutschen Wohnzimmern zu Gast – abgesehen von jenen einer „Daktari“-schauenden Minderheit. -

Komplettes Heft Als

Nr. 4 StadionweltStadionwelt Sept. 2004 Das Fan- und Stadionmagazin www.stadionwelt.de 2,90 € MedienMedien derder FansFans Radio,Radio, Fanzines,Fanzines, Internet,Internet, TVTV Stadion-NeubauDüsseldorf Weitere Schwerpunkte: Fan-News und Fotos Legende Camp Nou Fanszene VfB Stuttgart Stadionporträt Berlin INTERVIEWS: STEFAN REUTER, WOLFGANG NIERSBACH · STADION-NEWS · STADIONWELTEN CHINA · ARENA-NEWS s01_cover_04-2004.indd 1 27.08.2004 06:12:23 Sparkasse Vorwort/Inhalt Liebe Leser, In dieser Ausgabe unser Magazin erscheint zehn Mal im Jahr, macht also zwei Pausen. Die erste im 10 Titel Sommer liegt hinter uns, die ersten drei Ausgaben kamen weitestgehend außerhalb Medien der Fans der Saison – erst jetzt, ab Nr. 4, begleiten Fanzines, Internet, wir im Fan-Teil die Ereignisse Monat für Radio, TV; Solo Ultra, Monat während der laufenden Spielzeit. Mit Ausnahme der kurzen Unterbrechung im Bücher über Fans Januar. Das Geschehen in den Stadien rollt erst an, auch die Fans sind noch nicht so recht im 46 Porträt Fanszene Rhythmus. Dennoch waren schon früh in der VfB Stuttgart Saison erste seismische Schwankungen zu verzeichnen. Dass diese im vorliegenden Porträt, Interview, Chronik, Heft vielleicht noch nicht ausführlich Infos, Freunde und Feinde behandelt werden, liegt in der Natur des Monatsmagazins. Selbstverständlich werden Themen auch noch kurz vor 66 Stadion-Porträt Redaktionsschluss ausgetauscht, wenn Olympiastadion Berlin die Aktualität dies gebietet. Der Vorteil des Monatsmagazins liegt aber auch darin, Der Star ist das Stadion Entwicklungen über einen längeren Zeiträum beobachten und recherchieren zu können. So wird letztendlich alles seinen Platz im Heft fi nden, was die Fan-Welt in der Saison Fan-News Porträt Fanszene 2004/2005 bewegt. -

„Ich Finde Frauen- Power Super“ Jessy Wellmer – Das Neue Gesicht Der Sportschau Seite 6

N TV-PROGRAMM 12.8 - 18.8 Nr. 32/2017 10 000 € – Ihre Chance beim großen prisma- Sommerrätsel Seite 16 „Ich finde Frauen- power super“ Jessy Wellmer – das neue Gesicht der Sportschau Seite 6 FIT FÜRS MUSEUM Das große Kunst-Quiz von prisma und Städel Seite 4 BLITZEBLANK Elektrische Zahnbürsten im Test Seite 8 LIVE-TYP Johannes B. Kerner im prisma-Interview Seite 14 START Schwarmintelligenz Ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt Kino-Tipp der Woche: es war, aber das erste Mal, dass ich an einem Fitness-Studio mit Schau- fenster vorbeikam, war im Urlaub. Milchmädchen Dahinter: schwitzende Menschen auf Die 14-jährigen Mädchen Nini (Flora Thiemann) und Jamee- Fahrrädern oder Steppern, an Ruder- lah (Emily Kusche) sind beste Freundinnen. Die Sommer- geräten und Hantel- ferien stehen vor der Tür und die beiden stürzen sich in die bänken. Auffallend: schulfreie Zeit. Dafür mixen sie sich ihr Lieblingsgetränk, Keiner blickte nach Tigermilch. Eine Mischung aus Milch, Maracuja-Saft und draußen, alle nach Mariacron. Damit streifen sie durch Berlin und wollen in unten. Es war wie diesem Sommer ihre Unschuld verlieren – doch die Ereig- im Aquarium, bloß, nisse überschlagen sich. Jameelah und ihre Mutter sind dass es Fische kaum irakischer Herkunft. Ihnen droht plötzlich die Abschiebung. stört, von wildfrem- Damit nicht genug: Die Mädchen werden zufällig Zeugen den Menschen angeglotzt zu werden. eines Mordes. Der Film Tigermilch basiert auf dem gleich- Schon seltsam: Fit werden lag im namigen Roman von Stefanie de Velasco und startet am Freunde fürs Leben: Die beiden Mädchen Trend, aber dabei gesehen werden Nini und Jameelah müssen gemeinsam 17. -

Landtag Von Baden-Württemberg Mitteilung

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 13 / 4193 13. Wahlperiode 11. 04. 2005 Mitteilung der Landesregierung Bericht des Südwestrundfunks über die Finanz-, Haushalts- und Personalkostenentwicklung in den Jahren 2003 bis 2006 Schreiben des Staatsministeriums vom 6. April 2005 Nr. III/3433.90: In der Anlage übersende ich Ihnen gemäß § 4 des Gesetzes zu dem Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland und zu dem Vertrag zum europäi- schen Fernsehkulturkanal den am 22. März 2005 beim Staatsministerium einge- gangenen Bericht des SWR über die Finanz-, Haushalts- und Personalkostenent- wicklung in den Jahren 2003 bis 2006. Ulrich Müller Minister des Staatsministeriums und für europäische Angelegenheiten Eingegangen: 11. 04. 2005 / Ausgegeben: 20. 05. 2005 1 Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 13 / 4193 Übersicht über die einschlägigen Bestimmungen für den Bericht der Landesregierung 1. Wortlaut des § 4 des Gesetzes zu dem Staatsvertrag über den Rundfunk im ver- einten Deutschland vom 19. November 1991 (GBl. S. 745, ber. 1992 S. 188) in der Fassung vom 20. Juni 2002 (GBl. S. 207): »§ 4 Die Landesregierung erstattet jährlich zum 31. Dezember dem Landtag einen Bericht über die Finanz-, Haushalts- und Personalkostenentwicklung des Süd- westrundfunks und des Zweiten Deutschen Fernsehens. Neben dem laufenden Jahreshaushalt sind der geprüfte Haushalt des jeweiligen Vorjahres sowie die Plandaten für die beiden darauf folgenden Haushaltsjahre einzubeziehen. Die Berichtspflicht der Landesregierung entfällt für das Zweite Deutsche Fernsehen in den Jahren, in denen die Anstalt dem Landtag aufgrund § 5 a des Rundfunk- finanzierungsstaatsvertrages unmittelbar berichtet.« (Bezüglich des ZDF-Berichts für das Jahr 2004 wird auf Ziffer 2 verwiesen.) 2. Wortlaut des § 5 a RFinStV i. d. -

DFB-Pokalendspiele 26

HEFT 3 /2007 / ¤1,- OFFIZIELLES PROGRAMM DES DEUTSCHEN FUSSBALL-BUNDES aktuell www.dfb.de DFB-Pokalendspiele 26. Mai 2007 · Olympiastadion Berlin VfB Stuttgart – 1. FC Nürnberg 1. FFC Frankfurt – FCR 2001 Duisburg Hat 0,0% und alles was Sie an Bitburger lieben. Erst nach vollendeter Reifung wird Bitburger Alkoholfrei 0,0% in einem schonenden Prozess der Alkohol entzogen. Deshalb hat es auch den einzigartigen Geschmack von Bitburger. Bitburger Alkoholfrei 0,0%. 0,0% Alkohol – 100% Geschmack. Bitte ein Bit. editorial treffen die beiden besten deutschen Frauenfußball-Teams dieserSaison aufeinander und dies verspricht interessante 90 Minuten. Im DFB-Pokalfinale der Männer stehen sich zwei Über- raschungs-Mannschaften dieses Spieljahres gegenüber. Natürlich gilt mein Glückwunsch an dieser Stelle erneut der Vereinsführung, dem von dem für seine großartige liebe Arbeit zu Recht allseits gelobten Trainer Armin Veh samt seinem Betreuerteam, den Spielern und den Fans des VfB Stuttgart, der am vergangenen Wochenende nach zuschauer, einem Fernduell mit Schalke 04 den Titelgewinn bejubeln konnte. Nach einer leidenschaftlichen Feier wird nun aber die Faszination des DFB-Pokalfinales zieht alle Jahre ein weiterer Höhepunkt ins Visier genommen. wieder Tausende von Fans nach Berlin. Ob vor und im Olympiastadion, vor der Gedächtniskirche auf dem Kudamm Denn die Stuttgarter können heute ebenso wie zuvor die oder vor dem Brandenburger Tor – von jeher sorgen die Frankfurterinnen vom „Double“ träumen. Doch genau wie bei Anhänger der Endspiel-Teilnehmer für ein stimmungsvolles den Frauen ist der Endspiel-Gegner nicht zu unterschätzen, und friedliches Bild in der Stadt. Gerade ein Jahr nach der zumal der 1. FC Nürnberg unter der Regie des genau wie WM 2006 werden diesmal natürlich Erinnerungen an das Armin Veh bei den Fans dank erfolgreicher Arbeit äußerst „Sommermärchen“ wach. -

ARD-„Sportschau“ – Erfolg Bei Publikum Und Werbung- Treibenden U

................................................................................................................................................................ x89 media perspektiven 2/2004 Anforderungen an die neue „Sportschau“ Eine Zwischenbilanz nach der Hinrunde der Erst sechs Tage vor Sendebeginn der neuen „Sport- Hohe Zielvorgaben Fußballbundesliga in der Saison 2003/2004 schau“ war das 14-köpfige Redaktionsteam kom- für neue „Sport- plett. Der neue Redaktionsleiter Steffen Simon schau“ – Refinanzie- U ARD-„Sportschau“ – Erfolg stand für die Feinabstimmung von Ablauf und rung durch Werbung Design der Sendung ebenso unter Zeitdruck wie bei Publikum und Werbung- die ARD-Vermarktungsgesellschaft ARD-Werbung treibenden SALES & SERVICES für den Verkauf der Werbezei- ten im neuen Umfeld am samstäglichen Vorabend. Von Andreas Brannasch* Dennoch waren die Ziele für die neue „Sport- schau“ mit einer Marktanteilserwartung von im Durchschnitt bis zu 20 Prozent und einer Reich- Bis 1988 war die Berichterstattung über die Spiele weitenerwartung von rund 5,5 Millionen Zuschau- der Fußballbundesliga eine Domäne des öffentlich- ern hoch gesteckt: Mehr als fünf Millionen Fuß- rechtlichen Fernsehens, insbesondere der ARD, die ballfans hatte die SAT.1-Fußballsendung „ran“ zu- die Erstübertragungsrechte für die Bundesligaspiele letzt in der Spielzeit 1997/98 erreicht. In der Sai- innehatte. Samstagnachmittags versammelte sich son 2002/03 schalteten an den Spieltagen durch- Fußball-Deutschland vor der „Sportschau“ im Ers- schnittlich nur noch 4,48 -

Australien Team.Dfb.De Mönchengladbach · 29.3.2011 Vom 26.6.-17.7.2011 Kommt Die FIFA Frauen- Weltmeisterschaft™ Nach Deutschland

aktuell OFFIZIELLES PROGRAMM DES DEUTSCHEN FUSSBALL-BUNDES · 3/2011 · SCHUTZGEBÜHR 1,– ¤ Länderspiel Deutschland – www.dfb.de Australien team.dfb.de Mönchengladbach · 29.3.2011 www.fussball.de Vom 26.6.-17.7.2011 kommt die FIFA Frauen- Weltmeisterschaft™ nach Deutschland. RAN AN DIE TICKETS FÜR M´GLADBACH! 20ELF VON Jetzt Einzeltickets für SEINER alle Spiele bestellen. SCHÖNSTEN SEITE!™ www.fi fa.com/deutschland2011 Liebe Fans, für mich ist es eine große Freude, wieder einmal nach Deshalb ist es unser Ziel, Mönchengladbach zurückzukehren. Leider habe ich nie in dass wir in der Neuauflage diesem wunderschönen und modernen Stadion gespielt. dieses Duells nicht nur junge Aber dafür am traditionsreichen Bökelberg, als ich in der Akteure weiterentwickeln und als Saison 1989/90 das Borussen-Trikot trug. Obwohl es damals Mannschaft zusammenwachsen, son- als Neuzugang vom Hamburger SV sportlich nicht so nach dern außerdem den Fans attraktiven Fuß - Wunsch für mich lief, habe ich beste Erinnerungen an den ball bieten können. Gerade Mönchen gladbach Verein. Ich habe hier in Mönchengladbach eine gute Zeit ist dafür in jeder Hinsicht ein ideales Pflaster. erlebt, bevor ich dann zum SV Salzburg und von dort nach Denn früher war die Fohlen-Elf dafür bekannt, dass Italien wechselte, wo mir als Stürmer der erhoffte Durch - viele Talente am Bökelberg entdeckt wurden und ihren bruch gelang. Weg gingen. In der Bundesliga und auf internationalem Terrain. Der Borussen-Park ist damit genau der richtige Heute profitiere ich als Nationalmannschafts-Manager von Ort für dieses Spiel auf dem Weg der Vorbereitungen für vielen Erlebnissen in meiner aktiven Karriere, ob in mei- die EM 2012 in Polen und der Ukraine. -

Frauen Im Sportjournalismus

BACHELORARBEIT Herr Steven Franke Frauen im Sportjournalismus Anerkannt oder toleriert? Eine Unternehmensanalyse am Beispiel der Sky Deutschland AG 2014 Fakultät: Medien BACHELORARBEIT Frauen im Sportjournalismus Anerkannt oder toleriert? Autor: Herr Steven Franke Studiengang: Angewandte Medien Sportjournalismus / Sportmanagement Seminargruppe: AM11wJ1-B Erstprüfer: Prof. Dr. Detlef Gwosc Zweitprüfer: Markus Ferstl Einreichung: Berlin, 07.07.2014 Faculty of Media BACHELOR THESIS Women in Sports Journalism Accepted or permitted? author: Mr. Steven Franke course of studies: Applied Media seminar group: AM11wJ1-B first examiner: Prof. Dr. Detlef Gwosc second examiner: Markus Ferstl submission: Berlin, 7th July 2014 Bibliografische Angaben Franke, Steven: Frauen im Sportjournalismus - Anerkannt oder toleriert? Eine Unterneh- mensanalyse am Beispiel der Sky Deutschland AG Women in Sports Journalism – Accepted or permitted? 65 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2014 Abstract Ein amerikanisches Phänomen erreicht Deutschland: Frauen im männerdomi- nierten Sportfernsehen. Immer häufiger sieht man Frauen vor der Kamera, die männliche Fußballfunktionäre zu aktuellen Themen befragen. Sky ist dabei im deutschen TV, egal ob öffentlich-rechtlich, privat oder Pay-TV, Vorreiter. Insgesamt stehen acht Frauen bei Sky Sport News im Mittelpunkt und 9 weitere arbeiten in der Sport-Live-Produktion vor der Kamera bzw. hinter dem Mikrofon. Das sind erstaunliche Zahlen und so in Deutschland im Sportbereich -

Das Spiel Seines Lebens

DFL MAGAZIN 3 | 2019 2019 Nr. Friedhelm Funkel und sein Wie Proficlubs Personalberater Zehn Jahre gesellschaftliches spätes Glück als Trainer von einsetzen, um Jobs in den Engagement: Die DFL Stiftung 3 Fortuna Düsseldorf Führungsebenen zu besetzen feiert Jubiläum Das Spiel seineBeziehung über Reif Marcel seines Lebens seine Rolle in der DFL Stiftung DFL inder seine Rolle zum Fußball, die Bundesliga und dieBundesliga zum Fußball, FAKE Hintergründe und Aktuelles rund um den deutschen Profifußball. Bei uns aus erster Hand. DFL.de @DFL_Official DFL MAGAZIN E-Paper tomorrow.DFL.de DFL Deutsche Fußball Liga EDITORIAL Liebe Leserinnen und Leser, blicken wir zehn Jahre zurück, dann erinnern wir uns als DFL etwa an den sensationellen Gewinn der Deutschen Meisterschaft durch den VfL Wolfsburg um Trainer Felix Magath sowie das Stürmerduo Grafite und Edin Dzeko, an die Halbfinalduelle zwischen dem Hamburger SV und dem SV Werder Bremen sowohl im DFB-Pokal als auch im damaligen UEFA-Cup, an den Weg der deutschen Nationalelf zur WM 2010 in Südafrika – und auch an die Geburtsstunde der heutigen DFL Stiftung. Die zeitliche Einordnung verdeutlicht, wie lange sich die DFL Stiftung nun bereits mit großem Einsatz in ihren Handlungsfeldern „Integration und Teilhabe“, „Gesundes und aktives Aufwachsen“ und „Spitzensport“ engagiert. Seit zehn Jahren nutzt sie die gesellschaftliche Kraft des Fußballs und die Popularität der Bundesliga und 2. Bundesliga, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Seit ihrer Gründung hat sie bereits mehr als 470 Projekte mit über 21 Millionen Euro unterstützt. Dazu gehören Leucht- turmprojekte wie „Fußball trifft Kultur“, „Lernort Stadion“ oder „Willkommen im Fußball“ sowie die Förderung junger Athletinnen und Athleten aus über 50 olympischen und paralympischen Sportarten sowie dem Gehörlosen-Sport im Rahmen der einzigartigen Partnerschaft mit der Deutschen Sporthilfe. -

Abkürzungen Abb. Abbildung ARD Arbeitsgemeinschaft Der Öffentlich

Abkürzungen Abb. Abbildung ARD Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik DFB Deutscher Fußball Bund DFL Deutsche Fußball Liga DM Deutsche Mark DOSB Deutsch-Olympischer Sportbund DSF Deutsches Sport Fernsehen IPTV Internet Protocol Television ISPR Internationale Sport-Rechte- Verwertungsgesellschaft MAZ magnetische Bildaufzeichnung Mio. Millionen NDR Norddeutscher Rundfunk NFL National Football League NWDR Nordwestdeutscher Rundfunk PKS Programmgesellschaft für Kabel- und Satelli- tenfunk SFB Sender Freies Berlin Slomo Superzeitlupe Tab. Tabelle UEFA Europäischer Fußballverband (Union of Euro- pean Football Association) UFA Universum Film-AG Vgl. vergleiche WM Weltmeisterschaft z.B. zum Beispiel ZDF Zweites Deutsches Fernsehen I Abbildungen Nummer Titel Seite Abb. 1 Die Gesamtstruktur der untersuchten 60-Minuten- S. 23 „ranissimo“-Sendungen Abb. 2 Die Gesamtstruktur der untersuchten 75-Minuten- S. 25 „ran“-Sendungen Abb. 3 Einschaltquoten der Samstags- S. 35 Bundesligasendungen Tabellen Nummer Titel Seite Tab. 1 Marktanteile Fernsehsender 2002 - 2010 S. 12 Tab. 2 Top-Einschaltquoten im Erhebungszeitraum S. 13 14.06.2010 – 20.06.2010 Tab. 3 „ran-Sat.1-Bundesliga“ am Samstag; Saisonver- S. 36 gleich 92/93 - 02/03 (MA gesamt: Marktanteile Zuschauer ab 3 Jahren, MA 14-49J: Marktanteile Zuschauer zwischen 14 und 49 Jah- ren/werberelevante Zielgruppe) Tab. 4 Gesamtüberblick aller „ran“-Sendungen des S. 40 Spieljahres 2001/2002 II 1. Einleitung „Irgendwann haben die Sender die Nase voll davon, nur für ihr Image Verluste einzufahren“, prophezeite der damalige Premiere-Sportchef Michael Pfad be- reits im Jahr 19951. Doch die Entwicklung der Preise für die Fußballbundesliga- Rechte spricht eine andere Sprache. Für Deutschlands liebstes Kind sind die Sender gerne noch bereit sich in den Kampf um die Rechte zu stürzen, auch wenn dieser mittlerweile knapp eine halbe Milliarde Euro kostet.2 Sie sind be- gehrt, die Rechte an Deutschlands Volkssportart Nummer eins.3 Versprechen sie doch immer einen Imagegewinn für den gesamten Sender. -

AHB Ausstellungskatalog

Katalog 2021 In den grundlegenden Fragen muss man naiv sein. Und ich bin der Meinung, dass die Probleme der Welt und der Menschheit ohne Idealismus nicht zu lösen sind. Gleichwohl glaube ich, dass man zugleich realistisch und pragmatisch sein sollte. Helmut Schmidt “ 3 Inhaltsverzeichnis 04-05 NGO CARE Deutschland 06-07 AUSSTELLUNGSORT Auswanderermuseum BallinStadt Hamburg 08-09 AHB Annett Bergk 10-11 DIE IDEE Hintergründe zum gemeinsamen Projekt 12-29 AUSSTELLUNGSSTÜCKE Alle Motive 30-33 KUNSTDRUCKE Verkaufsobjekte 34- 37 ORIGINALE Versteigerungsobjekte 2 5 CARE DEUTSCHLAND 1945 in den USA gegründet, half CARE Mil- lionen von Menschen im Nachkriegseuropa mit den bis heute bekannten CARE-Paketen. Schmalz, Kaffee, Milch ... Die Pakete waren Botschafter der Versöhnung und der direkten Hilfe von Mensch zu Mensch. Diese Tradition lebt heute weiter. Letztes Jahr feierte CARE seinen 75. Gründungsgeburtstag. In diesem Jahr feiert das CARE-Paket sein 75. Jubiläum. Im Mai 1946 erreichten die allerersten CARE-Pakete für das hungernde Nachkriegseuropa Frankreich, im Juli 1946 wurden die ersten Pakete in Deutschland verteilt. In 100 Ländern der Welt setzt sich CARE heute dafür ein, dass Armut überwunden wird und von Katastrophen Betroffene überleben können. Besonders wichtig ist CARE dabei die Gleich- stellung von Mann und Frau und die besondere Förderung von Frauen und Mädchen – dort, wo sie systematisch benachteiligt sind. CARE ist weltweit in vielen verschiedenen Krisen und Katastrophen tätig. Die Unterstützung von Menschen auf der Flucht – in ihrer Heimat und entlang der Fluchtrouten – ist dabei immer wieder ein Schwerpunkt, zum Beispiel in Syrien. Am 15. März 2021 jährte sich der Syrienkrieg zum zehnten Mal. Allein aus Idlib und Aleppo wurden zuletzt knapp eine Million Menschen gewaltsam vertrieben. -

Russland Stadion Dortmund 11.10.2008

akOFFIZIELLES PROGRAMM DES DEUTtuellSCHEN FUSSBALL-BUNDES · 5/2008 · SCHUTZGEBÜHR 1,– ¤ WM-Qualifikationsspiel Deutschland – Russland Stadion Dortmund 11.10.2008 Mit Super-Gewinnspiel er! und Riesen-Post www.dfb.de · www.fussball.de 4 Wochen Reifezeit 1 geschulter Blick Harald Biewer Braumeister 0,0 Kompromisse Wir schauen nicht auf die Uhr,sondernauf den Kalender.Anders als manch andere, geben wir unserem Bier einen ganzen Monat Zeit, damit es in Ruhe reifen kann. Und trotzdem sind wir auch dann jede einzelne Sekunde mit Leidenschaftfür unser Bier da. Alles fürdiesen Moment: Liebe Zuschauer, herzlich begrüße ich alle Fans zum WM-Qualifikationsspiel in Dortmund. Es ist sicher ein besonderer Tag, denn das Aufeinandertreffen zwischen der deutschen National - mannschaft und dem russischen Team verspricht eine attrak- tive und spannende Begegnung. Aus der Sicht fast aller Experten ist diese Paarung das Spitzenduell in unserer Qualifikationsgruppe. Kein Wunder, dass der Partie auf dem Weg zur WM 2010 in Südafrika eine große Bedeutung zukommt. Bundestrainer Joachim Löw setzt dabei auf bewährte Kräfte, von denen fast alle in unserem EM-Aufgebot standen. Nach dem klaren Sieg in Liechtenstein und dem Unentschieden in Finnland zum Auftakt bestreitet unsere Mannschaft nun heute und vier Tage später in Mönchengladbach gegen Wales ihre beiden ersten Heimspiele in der WM-Qualifikation. Dass für das Aufeinandertreffen mit den Russen, die bei der EURO 2008 im Sommer nach einem viel beachteten Erfolg gegen die Niederlande erst im Halbfinale am neuen Europameister Spanien scheiterten, das Dortmunder Stadion als Austragungsort ausgewählt wurde, ist natürlich kein Zufall. Denn von jeher ist hier die Stimmung bei Auftritten der DFB-Auswahl optimal.