Baum, T., Bleicher, N., Ebersbach, R., Ruckstuhl, B., Walter, F. & Weber, M

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Tätigkeitsbericht Fachstelle Kultur 2008

DIREKTION DER JUSTIZ UND DES INNERN DES KANTONS ZÜRICH 2008 Tätigkeitsbericht der Fachstelle Kultur Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort . 2 Kulturförderung durch den Kanton Zürich . 3 Porträt: Zürcher Filmstiftung . 4 Auszeichnungen . 6 Nikolaus Harnoncourt-Preis . 6 Kompositionsauftrag . 6 Literatur . 6 Atelieraufenthalte in Berlin und Paris . 8 Subsidiäre Beiträge aus dem Kulturkredit . 11 Beiträge der Kulturförderungskommission . 16 Bildende Kunst . 16 Literatur . 19 Musik . 20 Theater . 22 Tanz . 23 Staatsbeiträge . 24 Finanz- und Lastenausgleich . 25 Einsitze der Fachstelle Kultur in kulturellen Institutionen . 26 Fachstelle Kultur, Kulturförderungskommission . 27 Impressum . 28 1 Vorwort Vorwort «Reisen bildet», so lautet eine landläufig bekannte Rede- erstellung, mit Projektierungskrediten . Die grössten Beiträge wendung . Reisen im Kopf kann man mit Hilfe von Büchern, gewährt sie zur Deckung der Produktionskosten, kleinere für Musik – eigentlich mit allen künstlerischen Manifestationen, fertige Filmwerke, in der Regel Jahre nach der Produktion, denen man sich aussetzt . Mühelos meist startet die Reise im wenn die Promotionsarbeit ansteht . Auch einen festlichen Kopf im Kino, zuhause vor dem Fernseher oder in neuerer Zeit Anlass hat sie ins Leben gerufen, an der die erfolgreichsten immer öfters auch im Zugsabteil vor dem Computer . Filme Filme mit Prämien ausgezeichnet werden . Der Anklang, den ermöglichen ihrem Publikum eine Zeitreise in ferne Länder, das durch die Zürcher Filmstiftung ermöglichte Filmprogramm zu fremden Kulturen, in zurückgelegte Lebensabschnitte, zu im In- und Ausland findet – in jüngster Zeit bis hin zur Oscar- früheren Gastfamilien und vieles, vieles mehr . Sie geben Ein- Nomination – ist die beste Referenz für die erfolgreiche Tätig- blicke in Ursachen und Lösungen von Konflikten, zeigen wan- keit dieser wichtigen Förderinstitution . delnde und statische Schicksale von Menschen und Ländern, machen mal traurig, mal glücklich . -

Für Witikon Und Umgebung 46

für Witikon und Umgebung 46. Jahrgang Nr. 6 Oktober 2019 Redaktion und Verlag: Erik Eitle, Waserstrasse 54, 8053 Zürich, Telefon 044 422 51 45, Mobile 079 416 99 70 Mail: [email protected] oder [email protected], Website: www.quartieranzeiger.ch Damit Ihre Erkältung schnell erkaltet. Ihr Gesundheits-Coach. Anja Bauert, Carl Spitteler-Strasse 2, 8053 Zürich Telefon 044 380 00 26, [email protected] Imageinserat: TopPharm Apotheke Witikon – Apo-Ident 1246 (90x135mm; Zoom: 0.8) Loorenstrasse 20 8053 Zürich Witikonerstrasse 409 I CH-8053 Zürich Tel.: + 41 (0)44 382 22 11 I Fax: + 41 (0)44 382 22 33 [email protected] I www.albo.ch 2 Die einen haben die leergetrunkenen Da lobe ich mir die sportlichen Leistun- Beim Durchblättern dieser Ausgabe fällt Champagnerflaschen entsorgt, die ande- gen, die auf Trainieren anstatt Taktieren vor allem auf, wie vielfältig und bunt das ren die übriggebliebenen Wundpflaster basieren, und bei denen ein Quentchen Quartier ist. Einmal abgesehen von den wieder versorgt, und die Welle der Wahl- Quartierchauvinismus durchaus seine altbekannten Defiziten. Witikon ist eben kommentare ist am Tröpfeln. Was hat Berechtigung hat. Dann nämlich, wenn nicht Aussersihl. Und umgekehrt. Diese man nicht alles lesen können, warum es Schweizermeisterinnen oder Schweizer- Vielfarbigkeit so farbig zu zeigen, wie sie nicht anders herauskommen konnte, als meister – egal in welcher Sportart – tatsächlich ist, ist nur dank jenen Inse- es nun eben herausgekommen ist. zwar aus Zürich kommen, aber genau rentinnen und Inserenten möglich, die Ein Satz aber hat gefehlt. Vielleicht habe genommen in Witikon leben. Und für sich von ihrem bisherigen Schwarzweiss- ich ihn auch bloss überlesen. -

Paläolithische Und Mesolithische Kultur

Paläolithische und mesolithische Kultur Objekttyp: Group Zeitschrift: Jahresbericht der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte (Société suisse de préhistoire) Band (Jahr): 24 (1932) PDF erstellt am: 27.11.2018 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch B. Wissenschaftlicher Teil I. Paläolithische und mesolithische Kultur. On trouvera dans le Bulletin de la Société Préhistorique française T. XXIX, p. 570—578, 1932, un exposé aussi clair que possible de M. l'abbé B reu il sur „Le Paléolithique ancien en Europe occidentale et sa chronologie"'. L'auteur constate qu'il existe deux groupes d'industrie: a. à éclats, b. à bifaces. -

AA Biografie EN Kopie

CHIARA FIORINI 1956 born in Acquarossa (TI) Middle School and Baccalaurea in Lugano 1978 Teacher’s Certificate at University of Fribourg 1981 Diploma from the Ecole d’art Martenot, Paris 1983 Diploma from the Ecole d’art Nationale Supérieure des beaux-arts, Paris Living and working in Zurich since 1983 Member of the Association of Visual Arts in Zurich (Visarte) Member of In Via, a collborative project of visual artists in Europe www.chiarafiorini.ch [email protected] Solo Exhibitions 2019 Jedlitschka Gallery Zürich 2019 Atelier Titta Ratti Malvaglia (TI) 2018 Gallery Kunst im West Zürich 2017 Brachland, Noselandgalerie Schöftland 2016 Widmertheodoridis Mir war nach grün Eschlikon (TG) 2015 Art Station Isabella Lanz Zürich 2014 Lebewohlfabrik Zürich 2013 Art Station Isabella Lanz Zürich 2012 Galerie Salone Piazza Grande Curio (TI) 2010 Widmer+Theodoridis Contemporary Zürich 2009 ArtBox 33, Invitation au voyage Thalwil 2009 Grange de Villoison Villabé, F 2009 Galerie Sylva Denzler Zürich 2008 Galerie Kunst im West Zürich 2006 Galerie Ursula Wiedenkeller Zürich 2005 Art Galerie Rorschach Rorschach 2005 Lebewohlfabrik Zürich 2003 Galerie Ursula Wiedenkeller Zürich 2002 Galerie Ursula Wiedenkeller Zürich 2001 Galerie Christine Brügger Bern 2000 Galerie Ursula Wiedenkeller Zürich 1999 Casa Cavalier Pellanda Biasca (TI) 1998 Galerie Christine Brügger Bern 1997 Galerie Ursula Wiedenkeller Zürich 1995 Galerie Ursula Wiedenkeller Zürich 1992 Galerie d’Art International Paris 1992 Galerie Ursula Wiedenkeller Zürich 1992 Spazio XXI Bellinzona -

Stadt Zürich Geschäftsbericht 2001 Hochbaudepartement

Stadt Zürich Geschäftsbericht 2001 Hochbaudepartement Hochbaudepartement Reorganisation im Hochbaudepartement Das Amt für Technische Dienste und Teile des Amt für Hochbauten wurden per 1. September 2001 zu einer neuen Dienstabteilung, der Immobilien-Bewirtschaftung der Stadt Zürich vereint, welche sich ausschliesslich der, für die Stadt wichtigen Aufgabe, Gebäudebewirtschaftung widmet. Das Amt für Hochbauten konzentriert sich auf den Bereich Bau und wird seine Kernkompetenzen weiter stärken. Die konsequente Konzentration der einzelnen Organisationen auf ihr Kerngeschäft, d.h. Bau einerseits und die umfassende Gebäudebewirtschaftung anderseits, wird der Stadt mittelfristig namhafte Einspa- rungen auf der Kostenseite, verbunden mit Mehreinnahmen auf der Ertragsseite ermöglichen. Die Reorganisation erfolgte nach den Regeln der Organisationsentwicklung mit weitgehender Mitwir- kung des Personals beim Gestalten der neuen Organisationsstrukturen und der Prozesse. Konzeptbericht Standort- und Raumoptimierung in der Stadtverwaltung Der Beginn der Legislaturperiode 1998 - 2002 stand unter dem Eindruck erheblicher jährlicher Defizite in der Stadtkasse bei einem Steuerfuss auf Maximalhöhe und einem Bilanzfehlbetrag in Milliardenhö- he. Da trotz jahrelanger Sparbemühungen und IX Sparpaketen, mit zum Teil spürbaren Lohnopfern für das Personal, wenig Aussicht auf rasche Besserung der Stadtfinanzen bestand, erklärte der Stadtrat den «Budgetausgleich» zum Legislaturziel Nummer 1. Auf der Suche nach neuen Sparmöglichkeiten wurden im Hochbaudepartement -

Tibune Genève

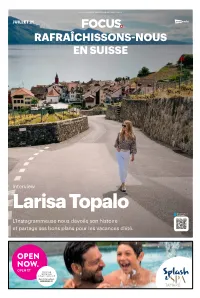

UN SUPPLÉMENT THÉMATIQUE DE SMART MEDIA JUILLET 21 RAFRAÎCHISSONS-NOUS EN SUISSE Interview Larisa Topalo En savoir plus sur focus.swiss L'Instagrammeuse nous dévoile son histoire et partage ses bons plans pour les vacances d’été. OPEN NOW. OPEN OPEN 7|7 NOW. OPEN 7|7 Venez nous rendre visite à Rivera-Lugano (TI) Plus d’informations: splashespa.ch UN SUPPLÉMENT THÉMATIQUE DE SMART MEDIA 2 ÉDITORIAL FOCUS.SWISS 04 06 12 14 CONTENU. 04 Carte d'été 06 Activités au bord du lac 10 Interview: Larisa Topalo Hernan Barria Barrientos 12 Œnotourisme 14 Cocktails FOCUS RAFRAÎCHISSONS- La Suisse, un parc d’attraction NOUS EN SUISSE. CHEFFE DE PROJET grandeur nature! CAMILLE CHERVIN COUNTRY MANAGER PASCAL BUCK Quelle grande variété de paysages et d'activités pour un si petit pays! Nous pensons toujours ÉDITORIAT à s’en aller vivre de nouvelles aventures en vacances à l’étranger mais ici, tout est à portée de main! ANDREA TARANTINI LAYOUT ANJA CAVELTI nvie d’une aventure familiale avec les en- Il est clair que tout le monde n’est pas à l’aise avec TEXTE fants sur un lac? Le canoë et le kayak de l’eau: pas d’inquiétude, il existe d’autres activi- ANDREA TARANTINI, E randonnée sont des embarcations idéales. tés qui conviendront à tous. Pour les familles, les NATACHA MBANGILA La Suisse regorge d’itinéraires tous plus beaux parcs aventures dans les arbres feront le bonheur IMAGE DE COUVERTURE les uns que les autres. Pour ceux qui souhaitent des petits et des grands. On en trouve un peu par- LARISA TOPALO des tours plus longs, des guides sont dispo- tout en Suisse, avec différents niveaux de difficulté. -

Corina Staubli

Corina Staubli Geboren 1959 in Zürich lebt und arbeitet in Meilen und Männedorf Mitglied visarte Zürich, Berufsverband visuelle Kunst Mitglied visarte Donna Mitglied Kunstsektion Internationaler Lyceum Club Zürich (Vorstand 2010 - 2018) Mitglied Kunstverein Artischock Mitglied ap7, artprotjectseven, (-2019) 1975 – 1980 Ausbildung zum Lehrberuf, Zürich 1980 - 1986 Lehrtätigkeit im Kanton Zürich 1984 - 1986 Weiterbildung an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) 1986 - 1996 Auslandaufenthalt (USA und Deutschland) 1989 - 1996 Studiengänge Malerei, Volkshochschule Bad Homburg (D) 1996 - 2008 Weiterbildung in Malerei und Objektkunst, u.a. bei Claudia Schuh, Klaudia Schifferle Siebdruck bei Marie-Theres Huber (ZHdK), 2001 - 2008 Keramiklehrgang bei Michael Gelzer, Dorothee Schellhorn Gusstechniken bei Kurt Furrer (ZHdK) EINZELAUSSTELLUNGEN 2020 ON THE MOVE, Kabinett Visarte, Zürich mit Rosmary Rauber, Maritta Winter 2019 CORINA STAUBLI, Kunstraum Egg, Egg 2017 BENEATH THE SKIN, Ausstellung und Buchvernissage, Kunst(Zeug)Haus, Rapperswil 2016 POPPIES & FAIRY TALES, Galerie 16b, Zürich, mit Marlis Spielmann 2015 BEAST&FEAST, Galerie 16b, Zürich, mit Marlis Spielmann, Nana Pernod SCHLÜPFER, Skulpturengang, Kunstforum Tertianum Zollikerberg 2013 EINE FRAGE DER ZEIT, werk Galerie one, Bülach, mit Janine Korolnyk 2013 TALISMAN, Goldschmiedeatelier Noldin, Feldmeilen, mit Ruth Noldin, Rebekka Gueissaz-Zwingli 2012 ATELIERUMZUG UND ERÖFFNUNGSAUSSTELLUNG, Männedorf 2010 UNVERBLÜMT, Kunstraum Haus zum Ehrenberg, Zürich 2009 TORRES, Galerie im Höchhuus, -

Schul- Unterlagen Landesmuseum Zürich

Schul- unterlagen Landesmuseum Zürich. «Einfach Zürich» Schulunterlagen | Mittelstufe, Sekundarstufe I und II Inhalt Angebote für Schulen 3 Einleitung 4 Ausstellungsplan 5 Ausstellungsrundgang 6 Didaktische Inputs 14 Lehrplanbezüge 17 Medienverzeichnis 19 Übersicht Arbeitsblätter 21 Arbeitsblätter Nr. 1–12 Lösungen Anhang Impressum Konzept und Inhalt Landesmuseum Zürich Team Bildung & Vermittlung: Stefanie Bittmann, Lisa Engi, Maria Iseli, Severin Marty Projektbegleitung Bruno Meier Objektfotografie Mara Truog Ein Projekt des Gestaltung Vereins Einfach Zürich Regula Baumer www.einfachzuerich.ch Alle Rechte vorbehalten. © Schweizerisches Nationalmuseum Einfach Zürich • Schulunterlagen • Landesmuseum Zürich Lehrerkommentar • Seite 2/21 Angebote für Schulen Führungen Mittelstufe | Sekundarstufe I und II Einfach Zürich – mehrfach beleuchtet Zürich ist mehr als nur eine Stadt: Zürich ist ein Zuhause, Arbeitsplatz oder Ferien- ziel, ein Ort zwischen Idylle und Metropole. Was bewegt die Stadt? Welchen Einfluss hatten Alfred Escher, Marie Heim-Vögtlin oder Johanna Spyri? Die Schülerinnen und Schüler erfahren anhand einfacher Alltagsgegenstände und historischer Kostbar- keiten die Geschichte von Stadt und Kanton Zürich. Führung: 1 Stunde Sekundarstufe I und II Einfach Zürich – vernetzt, verbrüdert, vereint Nicht nur Zünfte und Räte haben die Geschichte von Zürich bestimmt, sondern auch Jugendgruppen oder explodierende Schneemänner. Davon erzählen die ausgestell- ten Objekte. Aber was hat ein Badetuch mit der Daumenschraube gemein? Welcher Gegenstand passt zum Stadtschlüssel? Die Schülerinnen und Schüler suchen selbst- ständig nach Bezügen zwischen den Objekten. Interaktive Führung: 1.5 Stunden Einführung für Lehrpersonen Termine siehe Website www.landesmuseum.ch Selbstständiger Besuch Die Ausstellung kann auf Anmeldung auch selbstständig besucht werden. Es stehen zehn Tablets für die Schulklasse zur Verfügung, mit welchen die Objekte im Raum 2 erschlossen werden können. -

"Es Ist Überall Erdbebenzeit" Gustav Ammann (1885-1955) Und Die Landschaften Der Moderne in Der Schweiz

Diss. ETH No. "Es ist überall Erdbebenzeit" Gustav Ammann (1885-1955) und die Landschaften der Moderne in der Schweiz Abhandlung zur Erlangung des Titels Doktor der technischen Wissenschaften der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich vorgelegt von: Johannes Stoffler Dipl.-Ing., Universität Hannover geboren am 8. August 1971 in Freiburg im Breisgau / Deutschland Staatsangehörigkeit: Deutsch Angenommen auf Antrag von: Prof. Christophe Girot, Referent Prof. Dr. Udo Weilacher, Korreferent 2006 i Gustav Ammann und die Landschaften der Moderne in der Schweiz ii Für Gabrielle, Marie und Valentin iii Gustav Ammann und die Landschaften der Moderne in der Schweiz iv Zusammenfassung . ix Summary . xi 1. Einleitung .......................................................................................................1 2. Lehr- und Wanderjahre.................................................................................5 Die Anfänge 5 Ammanns Kindheit und Jugend in Zürich Neue Horizonte Das Büro Hoemann in Düsseldorf 8 Reinhold Hoemann und der Streit um den architektonischen Garten Die Gartenbauausstellung Mannheim 1907 Ausbildungsfragen Kunstschule Magdeburg 13 Ammann und die deutsche Kunstgewerbereform Kunstgewerbe- und Handwerkerschule Magdeburg Vorbild Friedrich Bauer und der wohnliche Hausgarten “Kulturprobleme” und Garten Düsseldorf, London und Berlin im Eiltempo 20 Die Firma Paetz und der Stadtpark in Steele Englische Impressionen Ludwig Lesser und die Villenkolonie Saarow-Pieskow Das Büro Ochs in Hamburg 26 Vorbild Leberecht Migge -

Corina Staubli *1959 in Zurich Lives and Works in Meilen and Männedorf

Corina Staubli *1959 in Zurich lives and works in Meilen and Männedorf Member of visarte Zurich, visual arts association Member of visarte Donna Member of the art section of the International Lyceum Club, Zurich, (Chair - 2018) Member of the art association Artischock Member of ap7, artprojectseven, (- 2019) 1975 - 1980 teacher training, Zurich 1980 - 1986 teaching in the canton of Zurich 1984 - 1986 further training at the Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) 1986 - 1996 residence abroad (USA and Germany) 1989 - 1996 painting studies in the Volkshochschule Bad Homburg 1996 - 2008 further training in painting and object art, among others with Claudia Schuh, Klaudia Schifferle, screen printing with Marie-Theres Huber (ZHdK) 2001 - 2008 ceramics course with Michael Gelzer, Dorothee Schellhorn, casting techniques with Kurt Furrer (ZHdK) SOLO EXHIBITIONS 2020 ON THE MOVE, Kabinett Visarte, Zürich mit Rosmary Rauber, Maritta Winter 2019 CORINA STAUBLI, MIXED MEDIA I CERAMICS, Kunstraum Egg, Egg 2017 BENEATH THE SKIN, Ausstellung und Buchvernissage, Kunst(Zeug)Haus, Rapperswil 2016 POPPIES & FAIRY TALES, Galerie 16b, Zürich, mit Marlis Spielmann 2015 BEAST & FEAST, Galerie 16b, Zürich, mit Marlis Spielmann, Nana Pernod 2015 SCHLÜPFER, Skulpturengang, Kunstforum Tertianum Zollikerberg 2013 EINE FRAGE DER ZEIT, werk Galerie one, Bülach, mit Janine Korolnyk 2013 TALISMAN, Goldschmiedeatelier Noldin, Feldmeilen, mit Ruth Noldin, Rebekka Gueissaz-Zwingli 2012 ATELIERUMZUG UND ERÖFFNUNGSAUSSTELLUNG, Männedorf 2010 UNVERBLÜMT, Kunstraum Haus zum Ehrenberg, -

Corina Staubli *1959 in Zürich Lebt Und Arbeitet in Meilen Und Männedorf

Corina Staubli *1959 in Zürich lebt und arbeitet in Meilen und Männedorf Mitglied visarte Zürich, Berufsverband visuelle Kunst Mitglied visarte Donna Mitglied Kunstsektion Internationaler Lyceum Club Zürich (Vorstand 2010 - 2018) Mitglied Kunstverein Artischock Mitglied ap7, artprotjectseven, (- 2019) 1975 - 1980 Ausbildung zum Lehrberuf, Zürich 1980 - 1986 Lehrtätigkeit im Kanton Zürich 1984 - 1986 Weiterbildung an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) 1986 - 1996 Auslandaufenthalt (USA und Deutschland) 1989 - 1996 Studiengänge Malerei, Volkshochschule Bad Homburg (D) 1996 - 2008 Weiterbildung in Malerei und Objektkunst, u.a. bei Claudia Schuh, Klaudia Schifferle Siebdruck bei Marie-Theres Huber (ZHdK), 2001 - 2008 Keramiklehrgang bei Michael Gelzer, Dorothee Schellhorn Gusstechniken bei Kurt Furrer (ZHdK) EINZELAUSSTELLUNGEN 2020 ON THE MOVE, Kabinett Visarte, Zürich mit Rosmary Rauber, Maritta Winter 2019 CORINA STAUBLI, Kunstraum Egg, Egg 2017 BENEATH THE SKIN, Ausstellung und Buchvernissage, Kunst(Zeug)Haus, Rapperswil 2016 POPPIES & FAIRY TALES, Galerie 16b, Zürich, mit Marlis Spielmann 2015 BEAST & FEAST, Galerie 16b, Zürich, mit Marlis Spielmann, Nana Pernod 2015 SCHLÜPFER, Skulpturengang, Kunstforum Tertianum Zollikerberg 2013 EINE FRAGE DER ZEIT, werk Galerie one, Bülach, mit Janine Korolnyk 2013 TALISMAN, Goldschmiedeatelier Noldin, Feldmeilen, mit Ruth Noldin, Rebekka Gueissaz-Zwingli 2012 ATELIERUMZUG UND ERÖFFNUNGSAUSSTELLUNG, Männedorf 2010 UNVERBLÜMT, Kunstraum Haus zum Ehrenberg, Zürich 2009 TORRES, Galerie im Höchhuus, -

Historisches Über Baden Und Schwimmen

Historisches über Baden und Schwimmen Baden und Schwimmen ist in der heutigen Zeit etwas Selbstverständliches ge- worden. Wir können gar nicht früh genug damit anfangen. Erstaunlich ist es, dass wer einmal schwimmen kann, dies nicht mehr verlernen wird. Regelmäs- siges Schwimmen gehört zur körperlichen Ertüchtigung und gilt als eine gute Therapie um bis ins hohe Alter fit zu bleiben. Die Anfänge des Schwimmens Es ist heute schwer zu sagen, wann genau der Mensch lernte zu schwimmen. Wirklich nachzuweisen ist es nicht. Aber überall dort, wo Menschen am Wasser lebten, war Schwimmen mit Sicherheit sehr wichtig, wenn nicht sogar lebens- notwendig. Demnach dürfte die Geschichte des Schwimmens so alt sein wie die Menschheit selbst. Bereits die Assyrer und Babylonier kannten Schwimm- techniken, bei denen sie sich mit Fellsäcken als Schwimmhilfen fortbewegten und Schwimmwettbewerbe veranstalteten. Die wohl ältesten Hinweise auf das Schwimmen wurden ausge- rechnet dort gefunden, wo es heute nur noch heissen Sand gibt; in einer Höhle des Gilf Kebir in der Libyschen Wüste, einem Teil der Sahara. Die Fels- malereien stammen von unse- ren Vorfahren, die kurz nach Ende der letzten Eiszeit lebten, und sind etwa 8000 Jahre alt. Die gemalten Schwimmer füh- ren einen Gleichschlag aus, eine 8000 Jahre alte Felsmalereien von Gilf Kebir Art Brustschwimmen. Schwimmen in der Antike Schon unsere Vorfahren wussten von den wohltuenden Wirkungen des Was- sers. So badeten die Ägypter mehrmals täglich, um durch Reinheit zu Gesund- heit, Leben und Dauer zu erlangen. Schwimmen gehörte zum guten Ton. Adelige und Kinder der Könige hatten ihren persönlichen Schwimmmeister. Sogar die Frauen schwammen. Altägyptische Hieroglyphen zeigen den Schwimmer im Wechselbeinschlag.