Littérature Romande

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Un Vaste Projet Va Faire Revivre La Fameuse Grotte De Cotencher LUCAS VUITEL NEUCHÂTEL Paroles D’Un Explorateur Des Grandes Profondeurs PAGE 6

ÉTUDE NEUCHÂTELOISE L’esclavage moderne existe aussi en Suisse PAGE 17 COMMERCE La Fnac va ouvrir 22 à Morteau OFFRES cet automne PAGE 8 SAMEDI 9 AVRIL 2016 | www.arcinfo.ch | N0 81 | CHF 2.70 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL La justice suspend la parution du livre du médecin meurtrier EN PRISON Le médecin établi à La Chaux-de- INTERDIT Ce livre devait se trouver cette STUPÉFAIT En trente ans de métier, Fonds qui avait abattu son ex-épouse d’une semaine en librairie. Mais tous les exemplaires Bernard Campiche n’avait jamais vu cela. balle dans la tête a écrit, détenu, un livre, ont été retirés: des mesures prises par Il est d’autant plus surpris que le manuscrit «Prison ferme», édité chez Campiche. la justice interdisent la diffusion pour l’instant. avait été lu par diverses instances. PAGE 3 Un vaste projet va faire revivre la fameuse grotte de Cotencher LUCAS VUITEL NEUCHÂTEL Paroles d’un explorateur des grandes profondeurs PAGE 6 SANTÉ Lumière bleue des appareils connectés pas inoffensive PAGE 16 BELGIQUE Attentats de Paris, un des suspects capturé PAGE 17 LA MÉTÉO DU JOUR pied du Jura à 1000m 6° 10° 1° 5° LUCAS VUITEL GORGES DE L’AREUSE Site archéologique d’exception, la grotte de Cotencher s’apprête à sortir d’un long SOMMAIRE sommeil. Un projet à la fois scientifique, didactique et touristique a démarré. La cavité pourrait être Feuilleton PAGE 14 Télévision P. 2 8 - 2 9 à nouveau accessible l’an prochain. L’ours de Cotencher s’expose déjà au Musée de l’Areuse. -

Gustave Roud, Air of Solitude Followed by Requiem

Our lives are Swiss, — So still, so cool... Antonio Rodriguez According to the legend common since his death, Gustave Roud (1897-1976) was the reflection of the character who wanders through his lyrical prose, the transparent double of the “poet” described in his books. As a figure isolated in his Swiss village, in his “air of solitude,” he supposedly maintained ties only through correspondence, a few rare visits from friends, walking in the plains, and writing : “Come. No one is here. I am alone with the birds.” His poetry would thus have an autobiographical basis, almost documentary in relation to the “remote countrysides.” Little inclined to travel or to develop an imagination of the exotic, his poetry’s spiritual impact is rooted in the surrounding landscapes in order to flush out the “scattered features” of a profane Eden – following Novalis’ injunction, for henceforth “Paradise is dispersed throughout the earth.” The legend of Gustave Roud might therefore summon forth, in an entirely different context, the figure of Emily Dickinson, calling upon the ideal of a life of secular withdrawal from the world, entirely dedicated to poetry, by a discreet man inhabited by a fire as humble as it is sacred. Quite curiously and purely by coincidence, one of Emily Dickinson’s poems might indeed sum up the legend constructed around Gustave Roud: OUR lives are Swiss,— So still, so cool, Till, some odd afternoon, The Alps neglect their curtains, And we look farther on. Italy stands the other side, While, like a guard between, The solemn Alps, The siren Alps, Forever intervene! For him, it is not the Alps that intervene, but instead a “windowpane unbreakable and pure” which authorizes the fleeting glance elsewhere, yet without granting access to that imagined Italy: “How our hands resemble one another! How easy it is to speak to men, how little then do they ask to recognize you! For I am one of you, am I not?” (p. -

Télécharger Le Bulletin

— la plaine, la poésie bulletin #7 de l’Association des amis de Gustave Roud Entretien avec Françoise Reymond-Robert 4 Un enfant de paysans 8 Portfolio : enfants 15 Hommages 20 Sur une photographie de Gustave Roud 24 — — la plaine, la poésie #7, novembre 2019 1 éditorial éditorial actualités — — Le dix-septième Cahier Gustave Roud, paru en juin 2019, est consacré à la correspondance, et plus large- ment à la rela- tion, du poète avec le peintre Gérard de Palézieux. De 1951 à 1976, les deux hommes échangent de nombreuses lettres qui témoignent d’une proximité à la fois amicale et esthétique. Cette cor- respondance permet d’assister à la fabrication de leurs œuvres communes, du « poëme-image » Étoile au recueil Le Repos du cavalier, en montrant combien l’écrivain et l’artiste s’avèrent © Fonds photographique Gustave Roud/Subilia, BCUL, AAGR « secrètement apparentés » selon le mot ’il fallait indiquer aux lectrices et lec- perceptible aussi dans les souvenirs que de Roud. Le volume, richement illustré, teurs un fil d’Ariane pour (re)trou- Françoise Reymond-Robert conserve de comporte un tirage de tête avec une Sver leur chemin dans ces pages, je son « parrain de cœur », rappelle cela : gravure originale de Palézieux. Édition les orienterais vers le – vaste – thème de Roud prenait les enfants, et plus large- préfacée et annotée par Stéphane l’enfance. Dans l’entretien que Françoise ment, la jeunesse au sérieux, posant sur Pétermann et Émilien Sermier. Reymond-Robert nous a consacré, il sera › http ://www.gustave-roud.ch/ en effet question de l’enfance de Roud et du peintre Steven-Paul Robert, dont l’ami- – tié s’est nouée sur le chemin de l’école, En mars 2019, l’Association des amis de entre Vevey, Gilamont et Le Chalet-de- Gustave Roud a signé une convention Brie. -

ESSU-2014-2015.Pdf

2014/2015 English Studies at Swiss Universities Published by SAUTE Swiss Association of University Teachers of English PM 6.0 - © Martin Heusser SAUTE Swiss Association of University Teachers of English BOARD: Andreas H. Jucker (Zurich), President Lukas Erne (Geneva), General Editor SPELL Margaret Tudeau-Clayton (Neuchâtel), Curricular Matters Miriam Locher (Basel), Secretary and Webmaster Didier Maillat (Fribourg), Treasurer Thomas Austenfeld (Fribourg), Auditor Julia Straub (Bern), Auditor Delegates to SAGW Andreas Langlotz (Lausanne) Miriam Locher (Basel) ADDRESS OF THE SAUTE PRESIDENT: Prof. Dr. Andreas Jucker E-MAIL: [email protected] Englisches Seminar TEL: (+4144) 634 35 50 Universität Zürich Plattenstrasse 47 CH – 8032 Zürich ADDRESS OF THE ESSU EDITORS: Prof. Dr. Miriam Locher E-MAIL: [email protected] Englisches Seminar TEL: (+4161) 267 27 83 Universität Basel FAX: (+4161) 267 27 80 Nadelberg 6 CH – 4051 Basel Sixta Quassdorf E-MAIL: [email protected] Englisches Seminar TEL: (+4161) 267 27 89 Universität Basel FAX: (+4161) 267 27 80 Nadelberg 6 CH – 4051 Basel SAUTE MAILING LIST: [email protected] Contents 1. SAUTE Annual General Meeting .......................................................................................5 2. The Departments of English in Switzerland ....................................................................10 Basel .....................................................................................................................................10 Bern ......................................................................................................................................16 -

Gustave ROUD Christine Lavant Seamus Heaney Octobre 2002 Gustave Roud (1897-1976) Est L’Un Grands Noms La Littérature Suisse Romande Au Xxe Siècle

revue littéraire mensuelle Gustave ROUD Christine Lavant Seamus Heaney octobre 2002 Gustave Roud (1897-1976) est l’un grands noms la littérature suisse romande au XXe siècle. Écrivain solitaire, il passa toute sa vie dans le Haut Jorat, un pays de collines douces évoqué dans les proses somptueuses du Petit Traité de la marche en plaine ou de l’Essai pour un paradis. Poète nomade dans une vie sédentaire, Roud a relié, par son amour des routes et sa culture à la fois romantique et classique, des mondes antinomiques : les sensibilités germanique et latine, les brumes et la lumière, l’obscurité de l’invisible et la clarté du monde tangible. De famille paysanne, mais lui-même universitaire et intellectuel, en constant décalage avec son milieu, il va chercher par la poésie à rassembler ces deux parts de lui-même, invoquant dans une même prose le proche et le lointain, l’ici et l’ailleurs, le charnel et le spirituel. À travers sa passion paysanne et par la grâce d’une voix douloureusement et merveilleusement conductrice, conquise sur les larmes, Roud n’a pas seulement sauvé un monde dans l’arche de ses proses. Il relance en nous le désir d’un lieu plus proche de la vérité de nos besoins, l’espoir d’inventer de nouveaux liens. Il esquisse, le cœur navré mais avec encore un sourire de confiance, les contours d’une réalité plus large. Il appartient au rare nombre de ces poètes qui tracent, en se brûlant au temps fini, l’espace partageable d’une parole. Son appel bouleversant n’a pas fini de résonner. -

Gustave Roud

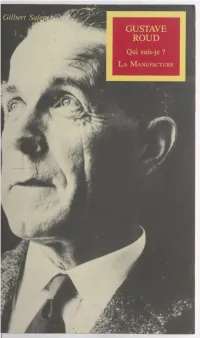

Collection réalisée en collaboration avec l'I.N.A. (Institut national de l'audiovisuel). QUI SUIS - JE ? Dans la même collection : FREDERIC DARD par Louis Bourgeois JEAN GIONO par Jean Carrière MARGUERITE YOURCENAR par Georges Jacquemin ALAIN ROBBE-GRILLET par Jean-Jacques Brochier VLADIMIR JANKELEVITCH par Guy Suarès LE CORBUSIER par Gérard Monnier FRANCIS PONGE par Guy Lavorel JEAN PAULHAN par André Dhôtel MICHEL FOUCAULT par Jean-Marie Auzias HENRY MILLER par Frédéric-Jacques Temple RAYMOND ARON par Nicolas Baverez A paraître JULIEN GRACQ par Jean Carrière SAINT-JOHN PERSE par Guy Féquant ANDRE GIDE par Eric Marty HENRI MATISSE par Marcellin Pleynet ANTONIN ARTAUD par Alain et Odette Virmaux Cliché de couverture : Le Matin, Lausanne. GUSTAVE ROUD Qui suis-je ? LA MANUFACTURE © LA MANUFACTURE, 1986, 13, rue de la Bombarde, 69005 Lyon Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays, y compris l'U.R.S.S. Gilbert Salem GUSTAVE ROUD Qui suis-je ? ◀ Autoportrait : Gustave Roud dans le jardin de la maison de Carrouge Avant-propos « Ne sais-tu pas que la nuit se penche à toutes les fenêtres, infatigable, pour trou- ver les siens, les reprendre, rappeler dou- cement, d'une seule étoile à peine mur- murée, ceux qui se prétendaient guéris ? Il faut qu'elle me voie tel que jadis, les mains vides, le cœur désert, à cette table même où pour une heure j'essayais de la fuir. Il faut qu'elle me pardonne. Il faut qu'elle m'accueille enfin pour toujours. J'attends le signe. Je l'attendrai jusqu'à l'aube s'il le faut. -

Per Maurice Chappaz Per Maurice Chappaz

Per Maurice Chappaz Per Maurice Chappaz. Testimonianze dal Ticino, a cura di Flavio Catenazzi e Alessandra Moretti Rigamonti, Locarno, Armando Dadò Editore, 2006. Per Maurice Chappaz "Gli anniversari che scandiscono il tempo di un'esistenza sono momenti di festa, soprattutto quando scatta il richiamo di un appuntamento significativo. Approfittando di questa felice consuetudine, un gruppo di amici offre a Maurice Chappaz, per i suoi novant'anni, il dono di un libretto: una Festschrift in economia, che vuole esprimere l'affetto e la stima per un autore che verso il Ticino ha rivolto sempre il suo pensiero e i suoi passi" (dalla Premessa dei curatori ) Sommario Premessa dei curatori PAESAGGI E VOLTI TICINESI dall'epistolario di Maurice Chappaz Lettera gli amici ticinesi Lettere a Gustave Roud Lettera a Corinna Bille PEDRO PEDRAZZINI, Rassegnazione GIORGIO ORELLI, Libia FABIO PUSTERLA, Der fliegende Vogel ALBERTI NESSI, Il primo giorno di primavera PEDRO PEDRAZZINI, Tenacia LETTURE CRITICHE FLAVIO CATENAZZI, Maurice Chappaz e il Ticino DANIEL MAGGETTI, Appunti sul Ritratto dei Vallesani FABIO PUSTERLA, Omaggio a una traduzione FABIO PUSTERLA, Omaggio a una traduzione (da Per Maurice Chappaz, pp. 63-76) Nella terza parte del grande affresco romanzesco Le testament français , di Andrej Makine, il protagonista, a sua volta scrittore di origine russa ma che ha scelto il francese come s trumento espressivo, ragiona sulla sua particolare situazione linguistica e culturale: poiché i suoi libri scritti direttamente in francese erano stati rifiutati dagli editori francesi, egli ha dovuto fingere di averli tradotti dal russo, ottenendo così ud ienza, successo e lodi per la notevole traduzione. Curiosa condizione, come si vede, di duplice sradicamento, di fluttuazione, spiega Makine nello spazio entre deux langues ; e appunto da questo spazio e da questa situazione anomala proviene una riflessione generale sulla traduzione letteraria: le traducteur de la prose est l'esclave de l'auteur, et le traducteur de la poésie est son rival. -

The Dilation of the Poem (Philippe Jaccottet)

University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2016 The Dilation of the Poem (Philippe Jaccottet) Samuel Edward Martin University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the Other Languages, Societies, and Cultures Commons Recommended Citation Martin, Samuel Edward, "The Dilation of the Poem (Philippe Jaccottet)" (2016). Publicly Accessible Penn Dissertations. 1883. https://repository.upenn.edu/edissertations/1883 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/1883 For more information, please contact [email protected]. The Dilation of the Poem (Philippe Jaccottet) Abstract This study of the works of Swiss poet Philippe Jaccottet (born in 1925) provides a broad overview of his writing, from his first published poems in the early 1940s ot his most recent volume of prose in 2015, and illustrates the various ways in which it emblematizes what could be called a poetics of dilation. My first chapter considers the influence on Jaccottet of the German poet Novalis, who at the turn of the 19th century had envisioned what he called die erweiterte Poësie (“expanded poetry”); via Jean-Christophe Bailly’s recent reflections on la poësie élargie (an adjective that can mean both “expanded” and “liberated”), I in turn derive the notion of dilated poetry, the polysemy of which term is especially suggestive where Jaccottet is concerned. On a formal level, past and present English definitions of dilation account both for the expansion of Jaccottet’s early poème-discours and the dispersal of the later poè`mes-instants as well as of the fragments gathered in the notebooks of La semaison. -

Agenda-75.Pdf

JEUNE PUBLIC VARIÉTÉ THÉÂTRE EXPOSITION DANSE JAZZ CLASSIQUE & OPÉRA Sommaire Photo: Iren Moroz Photo: Photo: Eric Manas Photo: 2 Éditorial Nouveau cirque Classique 3 Brèves Terabak de Kyiv Splendeurs Vénitiennes Festival 28 29 4 Festival Assemblage’S 10 Pour la rentrée, festivals à ne pas manquer! 33 Cross Dreams Festival 35 Le Royaume du Web Théâtre Anne Photo: Gerzat 7 Le Reflet –Théâtre de Vevey Florine Mercier Photo : Classique & Opéra 12 Viva Cello 13 Ensemble Variante 18 Festival Chopin Genève 22 Boris Godounov au Grand Théâtre 26 Festival Piano & Musique de Nouveau talent Portfolio chambre à St-Jean 29 Splendeurs Vénitiennes Adriano Koch 30 Musiques à l’aube 36 Saison 14 Le Rosey Concert Hall 20 Plan-les-Ouates Littérature Jeune public 16 Poésie en Ville 27 Programme famille de Vernier Portfolio Exposition Nouveau cirque 36 Musiques à l’aube 19 Théâtre en utopie 28 Terabak de Kyiv Concours À livre ouvert Nouveau talent 40 Des billets à gagner! 23 Rivalités croisées 30 Adriano Koch Piano Solo Agendas À portée de flèche Performance 41 Agenda par dates 24 Fondation Gianadda, "80 ans 32 Ariane dans son bain 55 Agenda par genres d’histoire à partager" 34 Espaces verts, La Bâtie 75 Agenda des expositions L’Agenda 1 ÉDITORIAL Brèves Retenir l'été, puis vivre le meilleur de la rentrée Ce numéro septembre-octobre nous prépare à tout ce que la rentrée aura à offrir. Et à la fois, il nous permet de retenir encore un peu l'été… Le Porfolio nous rapporte un fragment de soleil levant et de notes attrapées sur la Jetée. -

Télécharger Le Bulletin

actualités 2 Parution du quinzième cahier Gustave Roud Les actes du colloque de Lausanne de Directeur de la publication 2012 sur Gustave Roud et Philippe Antonio Rodriguez Président de l’A.A.G.R. Jaccottet paraissent cet automne dans Secrétaire éditorial la collection des Cahiers Gustave Roud. émilien SERMIER Ils permettent de penser de manière Cahiers Comité scientifique Sylviane Dupuis Gustave Roud Université de Genève Doris Jakubec grands auteurs et les divergences dans Université de Lausanne Claire Jaquier leurscritique démarches. la « filiation » entre deux Université de Neuchâtel Daniel Maggetti Université de Lausanne Gustave Roud et Antonio Rodriguez Université de Lausanne Peter Schnyder (Extrait de l’avant-propos) Philippe Jaccottet : Université de Haute-Alsace Mathilde Vischer « Sans doute faut-il délaisser la légende quelle filiation littéraire ? Université de Genève dorée de la littérature qui voudrait que les générations se suivent et Sous la direction de Claire Jaquier, Daniel Maggetti poursuivent le même projet, selon et Antonio Rodriguez des inflexions nouvelles certes, mais également selon une concordance de vues par-delà le temps. Ne suffit- il pas de détailler combien, malgré numéro 15 un attachement véritable, les jeunes 2014 auteurs se construisent avec leurs aînés, suivant leurs conseils, mais souvent aussi en parallèle à leurs aînés, pris par d’autres intérêts, par de nouvelles nécessités, ou même, et cela arrive 2015 : Année Gustave Roud Revue de presse parfois, contre eux et contre leurs esthétiques ? L’amitié entre Gustave Le sentier Gustave Roud a suscité Roud et Philippe Jaccottet offre une Roud s’est associée au Centre de cette année un reportage de la RTS réflexion intense sur le lien entre recherchesL’ Association sur des les Amis lettres de romandes Gustave et (Emission Couleurs locales, 1.9.2014) deux générations poétiques en Suisse à diverses institutions de l’Université ainsi qu’un article dans Terre et romande, plus largement chez deux de Lausanne pour mener à bien diffé- Nature avec Laure-Adrienne Rochat. -

Léman Livre À Livre

Léman livre à livre SELECTION : 1998-2008 TABLE DES MATIERES 1. Généralités 2 Ouvrages généraux 2 Ouvrages de référence et guides 5 2. Géographie et sciences naturelles 11 Généralités 11 Géographie physique 11 Nature, environnement 12 Aménagement du territoire 15 3. Histoire 16 Ouvrages généraux 16 Périodes historiques 18 Sciences auxiliaires de l'histoire 22 4. Société 23 Organisation et vie sociales 23 Religions 28 Education 29 Economie 30 5. Art et culture 36 Généralités 36 Urbanisme et architecture 37 Musique 39 Arts visuels 40 Théâtre 43 Arts décoratifs 44 6. Langue et littérature 45 Langue 45 Livre et presse 46 Contes et légendes 46 Etudes littéraires 47 Evocations littéraires 49 Romans et nouvelles 50 Poésie 54 Bandes dessinées 55 1 HAEGI, Claude. - La région, notre avenir. - Généralités Genève : Slatkine, 1993. - 161 p. - (Genève événements ; 2) Ouvrages généraux HISTOIRE ET CIVILISATIONS DES ALPES / publié sous la direction de Paul Guichonnet. - Région lémanique Toulouse : Privat ; Lausanne : Payot, 1980. - 2 vol. - (De la montagne à l’homme) • T. 1 : Destin historique. - 417 p. BERGER, Richard. - Autour du Léman : • T. 2 : Destin humain. - 413 p. excursions et découvertes / Ric Berger ; texte présenté et choisi par Jean-Gabriel Linder ; ill. LARPIN, Jean-Pierre. - L’air du large : de Ric Berger. - Yens-sur-Morges : Cabédita, anecdotes lémaniques : (1980-1991). - Yens- 1992. - 181 p. - (Sites et villages) sur-Morges : Cabédita, 1991. - 197 p. - (Espace et horizon) BERTOLA, Carinne. - Lémanmaniak/Carinne Bertola. - Grenoble : Glénat, 2008. - 189 p. LEMAN MONT-BLANC : nouvelle région d’Europe / sous la direction de Claude Haegi. - BOLLORE, Gwenn-Aël. - Les îles suisses du Genève : Slatkine, 1997. -

Modeling Genetic Networks. Gustave Roud's Œuvre, from Diary to Poetry Collections DOI

Umanistica Digitale - ISSN:2532-8816 - n.7, 2019 A. C !isten, E. S#a$ini – M'$eling genetic net('!)s. G+sta,e R'+$.s œuvre, fr'm dia!0 t' #'et!0 c'llecti'ns DOI: htt#:/2$'i.'!g210.60922issn.2532-8816/9063 &'$eling genetic net('!)s. *+sta,e -'+$.s œuvre, /!'m $ia!0 t' #'et!0 c'llecti'ns 1Alessi' C !isten, 2"lena S#a$ini Uni,ersit3 $e 4a+sanne [email protected] [email protected] Abstract In t is #a#e! (e 5+il$ +#'n an$ cont!i5+te t' t e discussi'n 5et(een t e a$6acent /ields '/ (digital8 genetic criticism an$ (digital8 sch'la!l0 editing. In #a!ticula!, (e /'cus 'n t e m'delling #!'cess in a !eal-life #!'6ect, 9*+sta,e -'+d, :+,!es c'm#l;tes9, #!esente$ in secti'n 1. < e #!'6ect aims t' create an e$iti'n '/ t e c'm#lete ('!)s '/ t e Swiss a+t '! *+sta,e -'+d (1897-1976), incl+ding t e #+5licati'n 'f is drafts an$ man+scri#ts. < is la!ge co!#+s s eds lig t on R'+$.s writing p!actices: on t e 'ne hand e created a/!es , mainl0 in is dia!0, an$ 'n t e 't e! an$ e selecte$ an$ !e+se$ mate!ials /!'m t e $ia!0 an$ /!'m al!ea$0 #+blis e$ te=ts. < e g'al '/ t is #a#e! is t' #!'#'se a data m'$el /'! !e#!esenting t e genetic #!'cesses in >+esti'n.