Per Maurice Chappaz Per Maurice Chappaz

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Gustave Roud, Air of Solitude Followed by Requiem

Our lives are Swiss, — So still, so cool... Antonio Rodriguez According to the legend common since his death, Gustave Roud (1897-1976) was the reflection of the character who wanders through his lyrical prose, the transparent double of the “poet” described in his books. As a figure isolated in his Swiss village, in his “air of solitude,” he supposedly maintained ties only through correspondence, a few rare visits from friends, walking in the plains, and writing : “Come. No one is here. I am alone with the birds.” His poetry would thus have an autobiographical basis, almost documentary in relation to the “remote countrysides.” Little inclined to travel or to develop an imagination of the exotic, his poetry’s spiritual impact is rooted in the surrounding landscapes in order to flush out the “scattered features” of a profane Eden – following Novalis’ injunction, for henceforth “Paradise is dispersed throughout the earth.” The legend of Gustave Roud might therefore summon forth, in an entirely different context, the figure of Emily Dickinson, calling upon the ideal of a life of secular withdrawal from the world, entirely dedicated to poetry, by a discreet man inhabited by a fire as humble as it is sacred. Quite curiously and purely by coincidence, one of Emily Dickinson’s poems might indeed sum up the legend constructed around Gustave Roud: OUR lives are Swiss,— So still, so cool, Till, some odd afternoon, The Alps neglect their curtains, And we look farther on. Italy stands the other side, While, like a guard between, The solemn Alps, The siren Alps, Forever intervene! For him, it is not the Alps that intervene, but instead a “windowpane unbreakable and pure” which authorizes the fleeting glance elsewhere, yet without granting access to that imagined Italy: “How our hands resemble one another! How easy it is to speak to men, how little then do they ask to recognize you! For I am one of you, am I not?” (p. -

Télécharger Le Bulletin

— la plaine, la poésie bulletin #7 de l’Association des amis de Gustave Roud Entretien avec Françoise Reymond-Robert 4 Un enfant de paysans 8 Portfolio : enfants 15 Hommages 20 Sur une photographie de Gustave Roud 24 — — la plaine, la poésie #7, novembre 2019 1 éditorial éditorial actualités — — Le dix-septième Cahier Gustave Roud, paru en juin 2019, est consacré à la correspondance, et plus large- ment à la rela- tion, du poète avec le peintre Gérard de Palézieux. De 1951 à 1976, les deux hommes échangent de nombreuses lettres qui témoignent d’une proximité à la fois amicale et esthétique. Cette cor- respondance permet d’assister à la fabrication de leurs œuvres communes, du « poëme-image » Étoile au recueil Le Repos du cavalier, en montrant combien l’écrivain et l’artiste s’avèrent © Fonds photographique Gustave Roud/Subilia, BCUL, AAGR « secrètement apparentés » selon le mot ’il fallait indiquer aux lectrices et lec- perceptible aussi dans les souvenirs que de Roud. Le volume, richement illustré, teurs un fil d’Ariane pour (re)trou- Françoise Reymond-Robert conserve de comporte un tirage de tête avec une Sver leur chemin dans ces pages, je son « parrain de cœur », rappelle cela : gravure originale de Palézieux. Édition les orienterais vers le – vaste – thème de Roud prenait les enfants, et plus large- préfacée et annotée par Stéphane l’enfance. Dans l’entretien que Françoise ment, la jeunesse au sérieux, posant sur Pétermann et Émilien Sermier. Reymond-Robert nous a consacré, il sera › http ://www.gustave-roud.ch/ en effet question de l’enfance de Roud et du peintre Steven-Paul Robert, dont l’ami- – tié s’est nouée sur le chemin de l’école, En mars 2019, l’Association des amis de entre Vevey, Gilamont et Le Chalet-de- Gustave Roud a signé une convention Brie. -

Gustave ROUD Christine Lavant Seamus Heaney Octobre 2002 Gustave Roud (1897-1976) Est L’Un Grands Noms La Littérature Suisse Romande Au Xxe Siècle

revue littéraire mensuelle Gustave ROUD Christine Lavant Seamus Heaney octobre 2002 Gustave Roud (1897-1976) est l’un grands noms la littérature suisse romande au XXe siècle. Écrivain solitaire, il passa toute sa vie dans le Haut Jorat, un pays de collines douces évoqué dans les proses somptueuses du Petit Traité de la marche en plaine ou de l’Essai pour un paradis. Poète nomade dans une vie sédentaire, Roud a relié, par son amour des routes et sa culture à la fois romantique et classique, des mondes antinomiques : les sensibilités germanique et latine, les brumes et la lumière, l’obscurité de l’invisible et la clarté du monde tangible. De famille paysanne, mais lui-même universitaire et intellectuel, en constant décalage avec son milieu, il va chercher par la poésie à rassembler ces deux parts de lui-même, invoquant dans une même prose le proche et le lointain, l’ici et l’ailleurs, le charnel et le spirituel. À travers sa passion paysanne et par la grâce d’une voix douloureusement et merveilleusement conductrice, conquise sur les larmes, Roud n’a pas seulement sauvé un monde dans l’arche de ses proses. Il relance en nous le désir d’un lieu plus proche de la vérité de nos besoins, l’espoir d’inventer de nouveaux liens. Il esquisse, le cœur navré mais avec encore un sourire de confiance, les contours d’une réalité plus large. Il appartient au rare nombre de ces poètes qui tracent, en se brûlant au temps fini, l’espace partageable d’une parole. Son appel bouleversant n’a pas fini de résonner. -

Gustave Roud

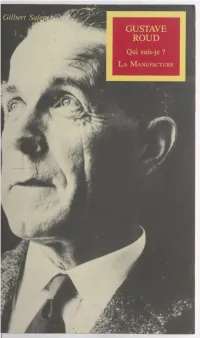

Collection réalisée en collaboration avec l'I.N.A. (Institut national de l'audiovisuel). QUI SUIS - JE ? Dans la même collection : FREDERIC DARD par Louis Bourgeois JEAN GIONO par Jean Carrière MARGUERITE YOURCENAR par Georges Jacquemin ALAIN ROBBE-GRILLET par Jean-Jacques Brochier VLADIMIR JANKELEVITCH par Guy Suarès LE CORBUSIER par Gérard Monnier FRANCIS PONGE par Guy Lavorel JEAN PAULHAN par André Dhôtel MICHEL FOUCAULT par Jean-Marie Auzias HENRY MILLER par Frédéric-Jacques Temple RAYMOND ARON par Nicolas Baverez A paraître JULIEN GRACQ par Jean Carrière SAINT-JOHN PERSE par Guy Féquant ANDRE GIDE par Eric Marty HENRI MATISSE par Marcellin Pleynet ANTONIN ARTAUD par Alain et Odette Virmaux Cliché de couverture : Le Matin, Lausanne. GUSTAVE ROUD Qui suis-je ? LA MANUFACTURE © LA MANUFACTURE, 1986, 13, rue de la Bombarde, 69005 Lyon Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays, y compris l'U.R.S.S. Gilbert Salem GUSTAVE ROUD Qui suis-je ? ◀ Autoportrait : Gustave Roud dans le jardin de la maison de Carrouge Avant-propos « Ne sais-tu pas que la nuit se penche à toutes les fenêtres, infatigable, pour trou- ver les siens, les reprendre, rappeler dou- cement, d'une seule étoile à peine mur- murée, ceux qui se prétendaient guéris ? Il faut qu'elle me voie tel que jadis, les mains vides, le cœur désert, à cette table même où pour une heure j'essayais de la fuir. Il faut qu'elle me pardonne. Il faut qu'elle m'accueille enfin pour toujours. J'attends le signe. Je l'attendrai jusqu'à l'aube s'il le faut. -

The Dilation of the Poem (Philippe Jaccottet)

University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2016 The Dilation of the Poem (Philippe Jaccottet) Samuel Edward Martin University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the Other Languages, Societies, and Cultures Commons Recommended Citation Martin, Samuel Edward, "The Dilation of the Poem (Philippe Jaccottet)" (2016). Publicly Accessible Penn Dissertations. 1883. https://repository.upenn.edu/edissertations/1883 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/1883 For more information, please contact [email protected]. The Dilation of the Poem (Philippe Jaccottet) Abstract This study of the works of Swiss poet Philippe Jaccottet (born in 1925) provides a broad overview of his writing, from his first published poems in the early 1940s ot his most recent volume of prose in 2015, and illustrates the various ways in which it emblematizes what could be called a poetics of dilation. My first chapter considers the influence on Jaccottet of the German poet Novalis, who at the turn of the 19th century had envisioned what he called die erweiterte Poësie (“expanded poetry”); via Jean-Christophe Bailly’s recent reflections on la poësie élargie (an adjective that can mean both “expanded” and “liberated”), I in turn derive the notion of dilated poetry, the polysemy of which term is especially suggestive where Jaccottet is concerned. On a formal level, past and present English definitions of dilation account both for the expansion of Jaccottet’s early poème-discours and the dispersal of the later poè`mes-instants as well as of the fragments gathered in the notebooks of La semaison. -

Télécharger Le Bulletin

actualités 2 Parution du quinzième cahier Gustave Roud Les actes du colloque de Lausanne de Directeur de la publication 2012 sur Gustave Roud et Philippe Antonio Rodriguez Président de l’A.A.G.R. Jaccottet paraissent cet automne dans Secrétaire éditorial la collection des Cahiers Gustave Roud. émilien SERMIER Ils permettent de penser de manière Cahiers Comité scientifique Sylviane Dupuis Gustave Roud Université de Genève Doris Jakubec grands auteurs et les divergences dans Université de Lausanne Claire Jaquier leurscritique démarches. la « filiation » entre deux Université de Neuchâtel Daniel Maggetti Université de Lausanne Gustave Roud et Antonio Rodriguez Université de Lausanne Peter Schnyder (Extrait de l’avant-propos) Philippe Jaccottet : Université de Haute-Alsace Mathilde Vischer « Sans doute faut-il délaisser la légende quelle filiation littéraire ? Université de Genève dorée de la littérature qui voudrait que les générations se suivent et Sous la direction de Claire Jaquier, Daniel Maggetti poursuivent le même projet, selon et Antonio Rodriguez des inflexions nouvelles certes, mais également selon une concordance de vues par-delà le temps. Ne suffit- il pas de détailler combien, malgré numéro 15 un attachement véritable, les jeunes 2014 auteurs se construisent avec leurs aînés, suivant leurs conseils, mais souvent aussi en parallèle à leurs aînés, pris par d’autres intérêts, par de nouvelles nécessités, ou même, et cela arrive 2015 : Année Gustave Roud Revue de presse parfois, contre eux et contre leurs esthétiques ? L’amitié entre Gustave Le sentier Gustave Roud a suscité Roud et Philippe Jaccottet offre une Roud s’est associée au Centre de cette année un reportage de la RTS réflexion intense sur le lien entre recherchesL’ Association sur des les Amis lettres de romandes Gustave et (Emission Couleurs locales, 1.9.2014) deux générations poétiques en Suisse à diverses institutions de l’Université ainsi qu’un article dans Terre et romande, plus largement chez deux de Lausanne pour mener à bien diffé- Nature avec Laure-Adrienne Rochat. -

Modeling Genetic Networks. Gustave Roud's Œuvre, from Diary to Poetry Collections DOI

Umanistica Digitale - ISSN:2532-8816 - n.7, 2019 A. C !isten, E. S#a$ini – M'$eling genetic net('!)s. G+sta,e R'+$.s œuvre, fr'm dia!0 t' #'et!0 c'llecti'ns DOI: htt#:/2$'i.'!g210.60922issn.2532-8816/9063 &'$eling genetic net('!)s. *+sta,e -'+$.s œuvre, /!'m $ia!0 t' #'et!0 c'llecti'ns 1Alessi' C !isten, 2"lena S#a$ini Uni,ersit3 $e 4a+sanne [email protected] [email protected] Abstract In t is #a#e! (e 5+il$ +#'n an$ cont!i5+te t' t e discussi'n 5et(een t e a$6acent /ields '/ (digital8 genetic criticism an$ (digital8 sch'la!l0 editing. In #a!ticula!, (e /'cus 'n t e m'delling #!'cess in a !eal-life #!'6ect, 9*+sta,e -'+d, :+,!es c'm#l;tes9, #!esente$ in secti'n 1. < e #!'6ect aims t' create an e$iti'n '/ t e c'm#lete ('!)s '/ t e Swiss a+t '! *+sta,e -'+d (1897-1976), incl+ding t e #+5licati'n 'f is drafts an$ man+scri#ts. < is la!ge co!#+s s eds lig t on R'+$.s writing p!actices: on t e 'ne hand e created a/!es , mainl0 in is dia!0, an$ 'n t e 't e! an$ e selecte$ an$ !e+se$ mate!ials /!'m t e $ia!0 an$ /!'m al!ea$0 #+blis e$ te=ts. < e g'al '/ t is #a#e! is t' #!'#'se a data m'$el /'! !e#!esenting t e genetic #!'cesses in >+esti'n. -

Centre De Recherches Sur Les Lettres Romandes, 25 Ans D'activité, CRLR, Janvier 1991

Sommaire 1. Ouvrages 2. Actes de colloques 3. Principales collaborations a. entreprises collectives, b. numéros spéciaux de revues, c. anthologies, dictionnaires, répertoires 4 . Nos spéciaux d'Etudes de Lettres 5 . Catalogues et ouvrages accompagnant des expositions 6. Tables de revues 1. Ouvrages Charles-Albert Cingria, Vingt-cinq lettres à Adrien Bovy, Lausanne, L'Age d'Homme, 1967. Publié par Gilbert Guisan. C. F. Ramuz, ses Amis et son Temps, 6 vol., Paris- Lausanne, La Bibliothèque des Arts, 1967-1970. Publié par Gilbert Guisan et Doris Jakubec. Félix Vallotton, Lettres, Documents et Journal, 3 vol., Paris-Lausanne, La Bibliothèque des Arts, 1973-1975. Publié par Gilbert Guisan et Doris Jakubec. Albert Béguin - Gustave Roud, Lettres sur le Romantisme allemand, Lausanne, Ed. des Etudes de Lettres, hors série, 1974. Publié par Françoise Fornerod. Albert Béguin - Marcel Raymond, Lettres (1920-1957), Paris-Lausanne, La Bibliothèque des Arts, 1976. Publié par Gilbert Guisan et Françoise Fornerod. Alexandre Cingria - C. F. Ramuz, Lettres (1900-1914), 2 vol., Paris-Lausanne, La Bibliothèque des Arts, 1978. Publié par Gilbert Guisan et Doris Jakubec. Henri Pourrat - Gustave Roud, Sur la route des hauts jardins - D'Ambert à Carrouge, Lausanne, Ed. des Etudes de Lettres, hors série, 1979. Publié par Gilbert Guisan et Doris Jakubec. Ernest Bloch - Romain Rolland, Lettres (1911-1933), Lausanne, Payot , coll. "Les musiciens", 1984. Publié par José-Flore Tappy. Gustave Roud, Lectures, Lausanne, L'Aire, 1988. Publié par Doris Jakubec et Philippe Jaccottet. Alexandre Cingria, L'Ecriture au bord des yeux, lettres à Adrien Bovy, Lausanne, Payot, 1990. Publié par Corinne Giroud. Guy de Pourtalès, Journal II (1919-1941), Paris, Gallimard, 1991. -

GUSTAVE ROUD L'oeuvre Photographique

O I' Cj oÉ4 a 4-~ c GUSTAVE ROUD L'oeuvre photographique Galerie de la BPI 29 novembre 1989 - 5 février 1990 Correspondance à adresser : Bibliothèque Publique d'Intormation - 19, rue Beaubourg - 75197 PARIS CEDEX 04 Téléphone : 42 77 12 33 Télex CNAC «W 212726 - Télécopieur : 42 77 29 49 Service de presse Colette Timsit Dominique Reynier Tel. 42 77 12 33 poste 44 49 GUSTAVE ROUD L'oeuvre photographique Galerie de la BPI 29 novembre 1989 - 5 février 1990 Gustave Roud. 1897 - 1976 . Né à Saint Légier près de Vevey, mort à Moudon près de Lausanne, vécut toute sa vie à Carrouge dans le Haut Jorat. Ces quelques jalons pour résumer la "vie physique" d'un homme discret et solitaire qui est pourtant l'un des plus grands auteurs romands contemporains. Il appartient à cette génération dominée par les puissantes personnalités de Ramuz, Ansermet, Auberjonois qui furent ses amis . Ceux-ci et bien d'autres comme Philippe Jaccottet ou Jacques Chessex, des éditeurs aussi tels Bertil Galland, Henry-Louis Mermod, G . Payot ou encore la Bibliothèque des Arts, les Editions de l'Aire se sont efforcés de faire mieux connaitre une oeuvre poétique qui reflète le monde paysan et les horizons du Haut Jorat et qui marque un attachement au pays natal. Mais la poésie de Gustave Roud c 'est aussi, en de courts poèmes généralement en prose, une méditation profonde sur la solitude, le paradis perdu, et finalement - surtout après la disparition de sa mère - la mort. Tout au long de sa vie, le poète de Carrouge a pratiqué la photographie non seulement avec un goût et un talent certains mais encore avec un souci scrupuleux de métier et de connaissance technique. -

Tout Catherine Colomb Tout Catherine Colomb

TOUT CATHERINE COLOMB TOUT CATHERINE COLOMB Édition dirigée par Daniel Maggetti, avec la collaboration d’Auguste Bertholet, Valérie Cossy, Anne-Lise Delacrétaz, François Demont, Claudine Gaetzi, José-Flore Tappy Les Éditions Zoé remercient la Fondation Leenaards, le Canton de Vaud, Pro Helvetia fondation suisse pour la culture, la Société académique vaudoise, la Faculté des lettres de l’université de Lausanne, la Fondation Christoph Geiser et une fondation privée genevoise d’avoir accordé leur soutien à la publication de ce livre. © Éditions Zoé, 46 chemin de la Mousse CH-1225 Chêne-Bourg, Genève, 2019 www.editionszoe.ch Maquette de couverture : Silvia Francia Illustration : Catherine Colomb à Lavaux, 1914 (fonds Catherine Colomb, Centre des littératures en Suisse romande, UNIL). ISBN 978-2-88927-683-7 ISBN EPUB 978-2-88927-713-1 ISBN PDFWEB 978-2-88927-714-8 Les éditions Zoé bénéficient du soutien de la République et Canton de Genève, et de l’Office fédéral de la culture. REMERCIEMENTS À l’origine de cette réalisation, un vœu commun du Centre des littératures en Suisse romande de l’université de Lausanne et de Claude et Dominique Reymond, les fils de Catherine Colomb, qui n’auront hélas pas pu en voir l’abou- tissement. Après eux, Félicie Girardin et Antoine Reymond ont accompagné le projet en tant que représentants de la famille de l’écrivaine, et nous leur sommes reconnaissants de leurs encouragements. Les différentes phases d’élaboration de ce volume, et en particulier le travail d’annotation des textes, ont exigé de multiples recherches pour lesquelles l’aide de nombreuses personnes et institutions nous a été précieuse. -

Télécharger Le Bulletin

la plaine, la poésie bulletin de l’association des amis de Gustave Roud © Charles-Antoine Subilia © Charles-Antoine Gustave Roud, Promenade bordée de hauts arbres, 1957. Visages et paysages de Gustave Roud L’éclectisme de ce numéro est jusqu’à la mort, mais cultivant à l’image de l’année 2015, des une certaine retenue, comme nombreuses manifestations pour mieux « donner la route ». culturelles, publications et autres rencontres dont Gustave Roud paysans carrougeois était aussi, L’ami des jeunes poètes et des constitue le cœur, plus palpitant on le sait peut-être moins, celui des ouvriers agricoles italiens la richesse de l’œuvre, tant venus travailler en Suisse littéraireque jamais. que Il photographique,reflète également romande ; de même, l’arpenteur du Jorat a parfois délaissé sa qui se prête à des interprétations pénéplaine pour des paysages etdu des poète évocations carrougeois, sans une cesse œuvre transalpins. Ainsi, de nombreuses renouvelées. photographies, dont le portfolio de ce numéro propose un aperçu, Daniel Maggetti, « il existe conservent la trace d’un autre plusieursC’est que, Gustavecomme leRoud suggère », et nous regard de Roud, tourné vers l’Italie et ses habitants. dévoiler les multiples facettes. Ce numéro se place donc bien Dansn’avons ces certainement pages, s’il est pas question fini d’en sous le signe de la diversité ; et diversité des relations que diversité des visages du poète, tangibledu poète émerge et du photographe, également : unecelle son œuvre continue de nouer defigure l’épistolier, à la fois maïeuticienplus intime età sesplus entre spécialistes, amateurs et néophytes de tous horizons. heures pour un certain nombre d’écrivains débutants (dont Yves E. -

Littérature Romande

Littérature romande Autor(en): Barilier, Etienne Objekttyp: Article Zeitschrift: Études de Lettres : revue de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne Band (Jahr): - (1982) Heft 4 PDF erstellt am: 03.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-870887 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch LITTÉRATURE ROMANDE Les pages qui suiventfaisaient la matière de deux conférences, données au Brésil et en Argentine, puis à l'Ecole de français moderne de Lausanne, en été et en automne 1982. C'est dire qu'elles comportent nombre de renseignements élémentaires, nombre de simplifications, et que leur but n'est pas de fournir au lecteur des Etudes de Lettres des faits nouveaux, ni de lui faire découvrir des auteurs ignorés.