Gemeinde Steinheim Am Albuch Die 5. Änderung Des

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Gastgeberverzeichnis

Gastgeberverzeichnis www.heidenheimer-brenzregion.de Zu Gast in der Heidenheimer Brenzregion Klare Karstquellen, sonnige Trockentäler, luftige Albhö- hen und sagenumwobene Wälder - die Landschaft der Heidenheimer Brenzregion bietet neben dem beschau- lichen Brenztal jede Menge Abwechslung und dazu Menschheitsschätze von Weltrang. Ein gut ausgebau- tes Wegenetz erwartet Wanderer, Genussradler und Biker. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es vom einfachen Landhotel bis zur Suite im Schlosshotel. Für Wanderer und Radfahrer gibt es besonders ausgezeichnete Un- terkünfte. Natürlich lässt es sich hier auf der östlichen Alb auch original schwäbisch schlemmen. Viele Gast- häuser servieren köstliche Gerichte aus einheimischen Produkten. Manche der unten genannten Services können zu Zusatzkosten führen und werden nur nach vorheriger Anmeldung angeboten. Qualitätsgastgeber Wanderbares Bett + Bike Betrieb Deutschland Parkplatz Überdachter Parkplatz Fitnessraum Sauna Haustiere erlaubt WLAN Rollstuhlgerechte Restaurant Zimmer Hinweis: Dieses Verzeichnis dient lediglich der Information. Sämtliche Angaben in diesem Unterkunftsverzeichnis sind Informationen der Betriebe. Der Herausgeber übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben keine Gewähr. Anhausen (Ortsteil Stadt Herbrechtingen) Demmingen (Ortsteil Gemeinde Dischingen) Haus Kallenberg Kränzle Ferienwohnungen Ziegelstr. 5 EZ ab 90 € Kasperlegässle 6 ab 25 € / Nacht 89542 Anhausen DZ ab 115 € 89561 Demmingen Telefon: 07324 9895930 FeWo für 2 Personen Telefon: 0174 8247978 3 Ferienwohnungen -

Oldest Mephitine Cranium and Its Implications for the Origin of Skunks

Oldest mephitine cranium and its implications for the origin of skunks MIECZYSEAW WOLSAN Wolsan, M. 1999. Oldest mephitine cranium and its implications for the origin of skunks. -Acta Palaeontologica Polonica 44,2,223-230. -- Recent molecular studies have recognized the skunks (Mephitinae) to be the sister taxon of a clade comprising the Procyonidae and Mustelidae. These findings are inconsistent with the traditional placement of the skunks among mustelids, which is based on mor- phological evidence from extant taxa. This paper reports on a well-preserved cranium of a young individual, recovered from the middle Miocene deposits (MN 7+8, about 11-12 Ma) of Steinheim am Albuch, Germany. The fossil is the holotype of Palaeo- mephitis steinheimensis Jager, 1839, which is here recognized as a senior subjective syn- onym of Trochotherium cyamoides Fraas, 1870 (consequently, Palaeomephitis Jager, 1839 is a senior subjective synonym of Trochotherium Fraas, 1870). The specimen is identified as the oldest and most primitive mephitine cranium known to date, approach- ing the primitive morphology for the Mephitinae. It exhibits a combination of mephitine (accessory middle-ear chamber, lateral swelling of the squamosal) and mustelid (mus- telid suprameatal fossa) synapomorphies,corroborating the view that skunks are derived from a mustelid ancestor. Its auditory bulla shows a slightly inflated and relatively large caudal entotympanic, which indicates that the uninflated and relatively small caudal entotympanics of adult mephitines, as well as their hypertrophied ectotympanics, are not primitive (as hitherto assumed) but derived, providing a synapomorphy that supports a sister-group relationship between the Mephitinae and Lutrinae. Key words : Palaeomephitis, Trochotherium,Mephitinae, Mustelidae, Carnivora, phy- logeny, taxonomy, morphology. -

Einblick 01/2009

Vorstand & Vorsitzender: Bernd Ortlieb 0 73 21/ 31 41 23 Vorsitzender Sport: Werner Kieser 71 21 Vorsitzende Finanzen: Beate Kummer 91 97 66 Abteilungsleiter Vorsitzende Marketing: Heike Sakowski 0 73 21 / 27 78 66 Vorsitzender Liegenschaften: Hans-JÏrgen Kieser 64 69 Johannes Adler Tel. 67 78 Beisitzer Horst Trittler Jugendsprecher: Klaus Nissle 3 05 Tel. 61 08 Beisitzer Steuern: Volkhardt Langner 68 69 Beisitzer Gesundheit: Dr. Christoph StrÎhle 6958 JÏrgen Olschewski Tel. 6 4 59 Beisitzer Sozialvers.: Guido Rieberger 58 41 Stellv. Schatzmeisterin: Christel Adler 67 78 Ludwig TÌubel Veranstaltungsleiter: Eduard Prager 52 73 Tel. 6 8 90 Impressum Albert Pfeiffer Tel.07321/941803 Herausgeber: Turnverein Steinheim a. A. 1904 e.V. GeschÌftsstelle: Manfred Wittlinger Tel. 56 38 JahnstraÞe 1, 89555 Steinheim Úffnungszeiten: Montag 16.00 - 19.00 Uhr Dienstag 9.00 - 11.00 Uhr Mittwoch 9.00 - 11.00 Uhr Donnerstag nach Vereinbarung Freitag nach Vereinbarung Tel. 0 73 29/ 13 0 0 Fax 0 73 29/ 92 13 00 Im Internet: http://www.turnverein-steinheim.de E-Mail: [email protected] Redaktion: Heike Sakowski / Christel Adler Herstellung: Albuch Druck & Medien Erscheinungsweise: dreimal jÌhrlich einblick Auflage: ca. 1100 Exemplare 1-2009 Auf ein Wort Liebe Mitglieder und Freunde desTurnvereins Steinheim, noch unter den hervorragenden EindrÏcken der Turn- und Sportgala an- lÌsslich des 30jÌhrigen JubilÌums unserer Sandstumpen Jumps verfas- se ich diese Zeilen. Diejenigen unter Ihnen, die zu diesem rauschenden Fest in der Wentalhalle waren werden mir sicherlich zustimmen dass es so etwas schon lange nicht mehr in Steinheim gegeben hat. Spitzen- sport gepaart mit Show und Humor, das war an diesem Abend das Er- folgsgeheimnis. -

Abenteuer Geopark UNESCO Global Geopark - Geheimnissen Von Jahrmillionen Auf Der Spur

Abenteuer Geopark UNESCO Global Geopark - Geheimnissen von Jahrmillionen auf der Spur www.geopark-alb.de 2 | 3 Inhaltsverzeichnis Eichfelsen im oberen Donautal Natur braucht Raum Schwäbische Alb – Geheimnisvolles Naturparadies S. 4 - 5 Geopark Schwäbische Alb – Natürlich ausgezeichnet! S. 6 - 7 Geopark Schwäbische Alb – Erdgeschichte live erleben S. 8 - 9 Schwäbische Alb - Geologie auf einen Blick S. 10 Keuper – Vom Meer zum Festland und zurück S. 11 Schwarzer Jura – Sonne, Meer und Saurier S. 12 - 13 Brauner Jura – Tönerne Füße der Alb S. 14 - 15 Weißer Jura – Meeresstrände und Wacholderheiden S. 16 - 17 Tertiär – Vulkane brechen aus, Meteoriten schlagen ein S. 18 - 19 Die Zukunft im Blick – mit nachhaltigen Konzepten beim Abbau von Rohstoffen Quartär – Von Eiszeitjägern und frühen Künstlern S. 20 - 21 und einem verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Unsere Steinbrüche Verkarstung – Wo Steine und Wasser verschwinden S. 22 - 23 schaffen Raum für bedrohte Tiere und Pflanzen. Geopark erleben S. 24 - 35 Impressum S. 36 HeidelbergCement AG Zementwerk Schelklingen Zementwerk 1/1 89601 Schelklingen Tel.: 07394 - 241-0 UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb Tel: +49( 0)7394 24870 Der Druck der Broschüre wurde gefördert Marktstraße 17 [email protected] durch das Ministerium für Ländlichen Raum 89601 Schelklingen www.geopark-alb.de und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. www.heidelbergcement.de 4 | 5 Schwäbische Alb - Geheimnisvolles Naturparadies Schwäbische Alb Ihre Vielfalt lässt keine Wünsche offen. Wer die Das Naturparadies Schwäbische Alb ist das Ergebnis Den Zeugnissen der vergangenen Jahrmillionen spannende Geschichte der Schwäbischen Alb und einer bewegten erdgeschichtlichen Vergangenheit. begegnet man auf der Schwäbischen Alb auf Schritt deren früherer Bewohner lüften möchte, ist hier Die Geschichte beginnt vor rund 200 Mio. -

Einlegeblatt Satzungen

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung · Seite 1 · 26 / 2020 Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die zwischen der Stadt Heidenheim an der Brenz und den Städten und Gemeinden Giengen an der Brenz, Herbrechtingen, Gerstetten, Steinheim am Albuch, Königsbronn, Nattheim, Sontheim an der Brenz, Niederstotzingen, Dischingen und Hermaringen am 25./30.03. bzw. 06./08./14./21./23./27./29.04. bzw. 06./11.05.2020 abgeschlossene öffentlich-recht- liche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der Wertermittlung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 der Gutachterausschussverordnung und Bildung eines „Gemeinsamen Gutachterausschusses Heidenheim“ gem. § 25 Absatz 5 i.V.m. § 28 Absatz 2 Nr. 2 GKZ mit Schrei- ben vom 15.06.2020 genehmigt. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertra- heim. Mit der Übertragung der Aufgabe gehen das Recht und gung der Aufgaben der Wertermittlung nach § 1 die Pflicht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 1 Absatz 1 Satz 1 GuAVO auf die Stadt Heidenheim über. Die Stadt Heiden- Absatz 1 Satz 1 der Gutachterausschussverord- heim ist „übernehmende Körperschaft“ im Sinne von § 25 nung und Bildung eines „Gemeinsamen Gutach- Abs. 1 GKZ bzw. „zuständige Stelle“ im Sinne von § 1 Abs. terausschusses Heidenheim“ 1 GuAVO. Die Mitgliedsgemeinden sind „beteiligte Körper- schaft“ im Sinne von § 25 Abs. 1 GKZ. zwischen (2) Zur Erfüllung der Aufgabe wird bei der Stadt Heidenheim ein 1. der Stadt Heidenheim an der Brenz gemeinsamer Gutachterausschuss gebildet. Der gemein- Grabenstraße 15, 89522 Heidenheim an der Brenz, same Gutachterausschuss trägt den Namen „Gemeinsamer vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Bernhard Ilg Gutachterausschuss Heidenheim“. und (3) Die Stadt Heidenheim kann im Gebiet der Mitgliedsgemein- 2. der Stadt Giengen an der Brenz den alle zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforder- Marktstraße 11, 89537 Giengen an der Brenz, lichen Maßnahmen treffen. -

Karte Der Erdbebenzonen Und Geologischen Untergrundklassen

Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen 350 000 KARTE DER ERDBEBENZONEN UND GEOLOGISCHEN UNTERGRUNDKLASSEN FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG 1: für Baden-Württemberg 10° 1 : 350 000 9° BAYERN 8° HESSEN RHEINLAND- PFALZ WÜRZBUR G Die Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für Baden- Mainz- Groß- Main-Spessart g Wertheim n Württemberg bezieht sich auf DIN 4149:2005-04 "Bauten in deutschen Darmstadt- li Gerau m Bingen m Main Kitzingen – Lastannahmen, Bemessung und Ausführung üblicher Freudenberg Erdbebengebieten Mü Dieburg Ta Hochbauten", herausgegeben vom DIN Deutsches Institut für Normung e.V.; ub Kitzingen EIN er Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin. RH Alzey-Worms Miltenberg itz Die Erdbebenzonen beruhen auf der Berechnung der Erdbebengefährdung auf Weschn Odenwaldkreis Main dem Niveau einer Nicht-Überschreitenswahrscheinlichkeit von 90 % innerhalb Külsheim Werbach Großrinderfeld Erbach Würzburg von 50 Jahren für nachfolgend angegebene Intensitätswerte (EMS-Skala): Heppenheim Mud Pfrimm Bergst(Bergstraraßeß) e Miltenberg Gebiet außerhalb von Erdbebenzonen Donners- WORMS Tauberbischofsheim Königheim Grünsfeld Wittighausen Gebiet sehr geringer seismischer Gefährdung, in dem gemäß Laudenbach Hardheim des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus rechnerisch die bergkreis Höpfingen Hemsbach Main- Intensität 6 nicht erreicht wird Walldürn zu Golla Bad ch Aisch Lauda- Mergentheim Erdbebenzone 0 Weinheim Königshofen Neustadt Gebiet, in dem gemäß des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus Tauber-Kreis Mudau rechnerisch die Intensitäten 6 bis < 6,5 zu erwarten sind FRANKENTHAL Buchen (Odenwald) (Pfalz) Heddes-S a. d. Aisch- Erdbebenzone 1 heim Ahorn RHirschberg zu Igersheim Gebiet, in dem gemäß des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus an der Bergstraße Eberbach Bad MANNHEIM Heiligkreuz- S c Ilves- steinach heff Boxberg Mergentheim rechnerisch die Intensitäten 6,5 bis < 7 zu erwarten sind Ladenburg lenz heim Schriesheim Heddesbach Weikersheim Bad Windsheim LUDWIGSHAFEN Eberbach Creglingen Wilhelmsfeld Laxb Rosenberg Erdbebenzone 2 a. -

Buigen - Rundschau Amtsblatt Der Stadt Herbrechtingen Und Der Stadtteile Anhausen, Bissingen, Bolheim, Eselsburg Und Hausen

Buigen - Rundschau Amtsblatt der Stadt Herbrechtingen und der Stadtteile Anhausen, Bissingen, Bolheim, Eselsburg und Hausen 72. Jahrgang Donnerstag, 12. November 2020 B21161 Nummer 46 Volkstrauertag Liebe Bürgerinnen und Bürger, am kommenden Sonntag, 15. November 2020, begehen wir den Volkstrauertag. Jedes Jahr gedenken wir an diesem Tag in Gottesdiensten und Gedenkfeiern der Menschen, die durch Krieg und Gewalt zu Tode gekommen sind. Leider schränkt uns dieses Jahr das Corona-Virus auch am Volkstrauertag ein. Die Gottesdienste finden wie folgt statt: In Herbrechtingen beginnt um 10.30 Uhr der Gottesdienst in der Klosterkirche mit Pfarrerin Susanne Scharpf. In Bolheim wird zum ökumenischen Bitt-Gottesdienst für den Frieden mit Ge- meindereferentin Beate Limberger um 10.30 Uhr in die katholische Kirche Bol- heim eingeladen. In Bissingen und Hausen findet um 9.00 Uhr der katholische Gottesdienst in der Katholischen Kirche Bissingen statt. Für die evangelische Kirchengemeinde findet der Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Martinskirche in Bissingen statt. Auf dem Kriegsgräberfriedhof in Po- mezia/Italien ruht ein Gefangener aus In Herbrechtingen, Bolheim, Bissingen und Hausen gibt es stille Kranzniederle- Herbrechtingen. gungen an den jeweiligen Ehren- und Mahnmalen. Die Bevölkerung wird gebeten, beim Besuch der Gottesdienste und Gedenken an den Mahn- und Ehrenmalen und auf den Friedhöfen die Abstands- und Hygienevorgaben zu beachten. Wir bitten um Verständnis, dass es in diesem Jahr in Bezug auf das Corona-Virus keine Gedenkfeiern oder musikalische Um- rahmungen geben wird. Mit den Worten des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck rufen wir Sie zum stillen Gedenken auf: Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. -

R W K 4 .0 2 3 .1 0 .2 0 1 1 S E Ite 1

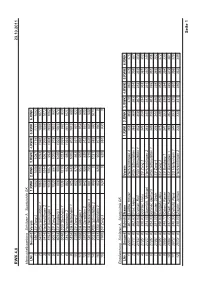

RWK 4.0 23.10.2011 Mannschaftswertung Schützen A Sportpistole GK LNr. Gesamt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 1 6567 SV Zang 2 1092 1066 1087 1119 1111 1092 2 6456 RSV Söhnstetten 1 1066 1086 1093 1046 1088 1077 3 6414 Herbrechtingen 2 1056 1044 1067 1076 1098 1073 4 6193 SV Dischingen 1 1058 1067 993 1004 1009 1062 5 6057 SV Zang 4 1030 997 1005 978 1055 992 6 6044 SV Burgberg 1 998 996 1038 1025 1013 974 7 6040 SSV Steinheim 1 1036 1010 1023 1039 982 950 8 5847 Heidenheim 2 882 902 985 1034 1019 1025 9 5824 SG Heidenheim 1 925 943 1005 952 1013 986 10 5708 SV Zang 5 992 979 963 951 901 922 11 5500 SG Giengen 1 948 951 902 938 859 902 12 5302 SG Gerstetten 2 842 958 928 912 857 805 13 5301 SG Herbrechtingen 3 881 795 910 876 895 944 14 5023 RSV Söhnstetten 2 998 0 1031 983 993 1018 15 4743 SSV Steinheim 2 952 928 906 977 980 0 16 3765 SV Zang 3 924 0 926 985 930 0 Einzelwertung Schützen A Sportpistole GK LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK 1 2207/ 0 367,83 Lüdtke, Holger Herbrechtingen 2 358 364 370 365 375 375 2 2177/ 0 362,83 Fick, Heinz RSV Söhnstetten 1 366 369 363 354 358 367 3 2153/ 0 358,83 Oyman, Rolf RSV Söhnstetten 1 352 358 367 353 369 354 4 2135/ 0 355,83 Gürtler, Hans SV Zang 2 346 359 354 363 361 352 5 2127/ 0 354,50 Sperrlich, Michael Herbrechtingen 2 364 340 353 361 360 349 6 2126/ 0 354,33 Gröner, Gerhard RSV Söhnstetten 1 348 359 363 339 361 356 7 2106/ 0 351,00 Forster, Ulrich SV Zang 4 356 344 350 338 366 352 8 2105/ 0 350,83 Czogalla, Jens SV Zang 2 315 348 352 352 366 372 9 2095/ 0 349,17 Cebeci, Kenan SV Burgberg 1 341 353 358 354 354 335 10 2083/ 0 347,17 Pradl, Hartmut SV Dischingen 1 365 367 332 339 319 361 11 2072/ 0 345,33 Osthold, René SG Heidenheim 1 344 353 328 360 358 329 12 2070/ 0 345,00 Ziegler, Jochen Herbrechtingen 2 334 333 341 350 363 349 Seite 1 RWK 4.0 23.10.2011 LNr. -

Linienplan-HDH Und Giengen.Pdf 1 07.11.16 14:38

Linienplan-HDH_und_Giengen.pdf 1 07.11.16 14:38 Linienplan Gesamtverkehr Landkreis Heidenheim Aalen Unterkochen Oberkochen Mörtingen Schweindorf 757 7518 51 Hohlenstein Ohmenheim Bartholomä Kösingen Königsbronn Ochsenberg Neresheim Frickingen 95 Waldsiedlung 40 Nietheim Itzelberg 52 Rotensohl Großkuchen Katzen- Hofen Zang stein Aufhausen Kleinkuchen Iggenhausen Dunstelkingen Eglingen Schnaitheim Steinweiler Auernheim Gnannen- weiler Schrez- Osterhofen Göppingen 41 51 Dischingen heim 50 Fleinheim 7688 Trugenhofen Neusel- Böhmenkirch Steinheim 7694 halden 101 Söhnstetten 30 Ballmerts- Heidenheim Nattheim hofen Ziegelhütte Reistingen Demmingen Sontheim/St. Zöschingen 7694 Gussenstadt Heuchstetten Küpfendorf 75 Waldhausen 75 68 Dattenhausen Mergelstetten Ziertheim Oggen- Schalkstetten Gerstetten Oggenh. hausen Keller 758 70 7690 Staufen Stubersheim Sontbergen 70 Altenberg Ballhausen 585 Heldenfingen 7693 C Amstetten 61 Syrgenstein Landshausen M Bolheim Bachhagel Altheim Hohen- 62 Y Heuchlingen 60 memmingen Wittislingen Dettingen Anhausen Herbrechtingen CM Söglingen Zöschlingsweiler 61 MY Giengen Ballendorf 7690 Sachsen- hausen 9097 CY Haunsheim 9098 Weidenstetten Eselsburg Hermaringen CMY Burg- Börslingen Dillingen Neen- berg Untermedlingen K stetten Hürben 7693 Brenz Bergen- Obermedlingen Holzkirch Bissingen weiler Lauingen 9105 Faimingen Hausen Echenbrunn Breitingen Sontheim Bächingen Stetten o. L. a.d. Brenz Gundelfingen 59 Niederstotzingen Oberstotzingen Asselfingen Beimerstetten Rammingen Riedhausen Langenau Bettighofer Jungingen Oberes -

Ausflugszeit

www.heidenheimer-brenzregion.de Heidenheimer Brenzregion Eine Katastrophe aus dem Weltall Nur wenige Millionen Jahre später durchbricht eine Katastrophe aus dem Auf Entdeckertour durch Urzeit und Eiszeit Weltall das Gefüge der erdgeschichtlichen Veränderungen. Ein Meteorit gräbt sich auf dem Albuch in die Erdkruste, wenige Kilometer weiter formt Klare Karstquellen und sonnige Trockentäler, luftige Albhöhen und sagen- ein weiterer das Nördlinger Ries. Es entsteht ein Kratersee mit einer ganz umwobene Wälder – die Landschaft der Heidenheimer Brenzregion bietet Ausugszeit eigenen Tier- und Panzenwelt. neben dem beschaulichen Brenztal jede Menge Abwechslung und dazu Menschheitsschätze von Weltrang, Kultur vom Feinsten sowie regionale, Meteorkratermuseum Steinheim-Sontheim, schwäbische Spezialitäten zum Schwachwerden. Ein gut ausgebautes Eiszeit – Urzeit Geologischer Pfad, Meteorkrater-Wanderweg, Wegenetz erwartet Wanderer und Walker, Genussradler und Biker. Museen Tipp! Radweg Krater zu Krater und GeoPark-Infostellen erzählen aus der Vergangenheit. Familien mit Kindern nden viele spannende Schauplätze drinnen und Eine Kulturlandschaft entsteht draußen in der Natur. Nehmen Sie sich kurz Zeit und begleiten Sie Unsere Karstlandschaft entsteht – vor 5 Millionen Jahren Geo- und Naturerlebnisplätze Römer, Alamannen, Merowinger folgen und gestalten ihren Lebensraum Vor 5 Millionen Jahren beginnt der Prozess der Verkarstung und hält bis uns durch Urzeit, Eiszeit, Kultur und Natur auf der Ostalb. Im Mittelalter werden Häuser aus Stein gebaut, Ritter- und Wir haben für Sie einige Ausugtipps zusammengestellt und laden Sie heute an. Versickerndes Regenwasser wäscht Spalten und Röhren aus dem Lernorte an der Brenz in Bergenweiler und im Eselsburger Tal. Weitere herzlich ein. Adelsfamilien lassen sich nieder. Als Müller, Weber, Bergleute, Köhler, Hand- Jura – 200 bis 144 Millionen Jahre vor unserer Zeit kalkhaltigen Juragestein. -

Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die zwischen der Stadt Heidenheim an der Brenz und den Städten und Gemeinden Giengen an der Brenz, Herbrechtingen, Gerstetten, Steinheim am Albuch, Königsbronn, Nattheim, Sontheim an der Brenz, Niederstotzingen, Dischingen und Hermaringen am 25./30.03. bzw. 06./08./14./21./23./27./29.04. bzw. 06./11.05.2020 abgeschlossene öffentlich- rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der Wertermittlung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 der Gutachterausschussverordnung und Bildung eines „Gemeinsamen Gutachterausschusses Heidenheim“ gem. § 25 Absatz 5 i.V.m. § 28 Absatz 2 Nr. 2 GKZ mit Schreiben vom 15.06.2020 genehmigt. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der Wertermittlung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 der Gutachterausschussverordnung und Bildung eines „Gemeinsamen Gutachterausschusses Heidenheim“ zwischen 1. der Stadt Heidenheim an der Brenz Grabenstraße 15, 89522 Heidenheim an der Brenz, vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Bernhard Ilg und 2. der Stadt Giengen an der Brenz Marktstraße 11, 89537 Giengen an der Brenz, vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Dieter Henle 3. der Stadt Herbrechtingen Lange Straße 58, 89542 Herbrechtingen, vertreten durch Herrn Bürgermeister Daniel Vogt 4. der Gemeinde Gerstetten Wilhelmstraße 31, 89547 Gerstetten, vertreten durch Herrn Bürgermeister Roland Polaschek 5. der Gemeinde Steinheim am Albuch Hauptstraße 24, 89555 Steinheim am Albuch, vertreten durch Herrn Bürgermeister Holger Weise 6. der Gemeinde Königsbronn Herwartstraße 2, 89551 Königsbronn, vertreten durch Herrn Bürgermeister Michael Stütz 7. der Gemeinde Nattheim Fleinheimer Straße 2, 89564 Nattheim, vertreten durch Herrn Bürgermeister Norbert Bereska 8. der Gemeinde Sontheim an der Brenz Brenzer Straße 25, 89567 Sontheim an der Brenz, vertreten durch Herrn Bürgermeister Matthias Kraut 9. -

Information Deutsche Bahn

Niederstotzingen_Deutsch Bahn_KW _-2019.qxp_Niederstotzingen Text KW 42 06.03.19 09:53 Seite 1 Informationen der Deutschen Bahn AG Vom 25. bis 29.03.2019 werden auf der Sie den Schienenersatzverkehr von Bitte beachten Sie, dass die Ersatz- Brenzbahn die Schienen ausgewechselt. Giengen (Brenz) nach Heidenheim. Auf- busse nicht immer die Haltestellen di- Aufgrund der umfangreichen Baumaßnah- grund der längeren Fahrzeit der Busse rekt am Bahnhof anfahren. men muss die Schienenstrecke zwischen können die planmäßigen Anschlüsse in Haltestelle der Ersatzbusse: Giengen (Brenz) und Heidenheim kom- Heidenheim nicht erreicht werden. plett gesperrt werden. Es wird ein Ersatz- • Giengen (Brenz), Bahnhof verkehr mit Bussen eingerichtet. (Crailsheim)–Aalen–Ulm • Herbrechtingen, Schwanen • Mergelstetten, Hohlenstein In der Gegenrichtung verkehren die Züge Das hat für den Regionalverkehr folgende • Heidenheim, Voith-Werk zwischen (Crailsheim)–Aalen und Heiden- Auswirkungen: • Heidenheim, ZOB Bussteig 11 heim mit wenigen Ausnahmen planmäßig. In Heidenheim besteht Anschluss auf die Informationen erhalten Sie auch im Internet Ulm–Aalen–(Crailsheim) Busse des Schienenersatzverkehrs bis oder bei Ihrem Bahnhof. Die geänderten Die Züge verkehren mit wenigen Ausnah- Giengen (Brenz). Durch die längeren Fahr- Fahrpläne sind ab sofort online auf men zwischen Ulm Hbf und Giengen zeiten der Busse können die planmäßigen bahn.de sowie im „DB Navigator“ verfüg- (Brenz) planmäßig. Im Anschluss erreichen Anschlusszüge nicht mehr erreicht werden. bar. Die Fahrradmitnahme